Gesundheits- und Sozialfürsorge in Weißenhorn

Wir behandeln in diesem Artikel die Entwicklung der Gesundheits- und Sozialvorsorge in Weißenhorn ab ca. 1450. Ein früherer Zeitraum lässt sich wegen mangelnder Quellen nicht darstellen. Betrachtet werden neben Spital und Krankenhaus auch die Armen- und Altenversorgung sowie weitere medizinische Dienste.

Hinweis:

Die Beschreibung der einzelnen angesprochenen Gebäude ist zurzeit noch in Bearbeitung. Die Artikel erscheinen sukzessive nach ihrer Fertigstellung.

Inhalt

- 1 Spitalwesen und Spitalstiftung

- 2 Armen- und Altenversorgung

- 3 Medizin, Bader und Hygiene

Spitalwesen und Spitalstiftung

Das Spitalwesen

Das Spital, verbunden mit dem Leprosium, stellt die älteste soziale Einrichtung der Stadt Weißenhorn dar. Hierbei diente das Spital vorwiegend leichteren Kranken und als Altenheim, im Leprosium wurden Kranke mit ansteckenden Krankheiten versorgt. Diese Trennung der Aufgaben ist in der mittelalterlichen Stadt oftmals zu finden und stellt keine Weißenhorner Besonderheit dar. Es ist archivalisch nicht überliefert, seit wann genau diese Einrichtungen bestehen.

Die Versorgung in diesen sozialen Einrichtungen war den Weißenhorner Bürgern vorbehalten, Fremde wurden nur gegen entsprechende Bezahlung aufgenommen. Daher war das Bürger- oder Heimatrecht ein wichtiger Status, es blieb den Abkömmlingen der Weißenhorner Bürger vorbehalten. Wer als Fremder nach Weißenhorn ziehen wollte musste den Besitz eines Hauses nachweisen und verheiratet sein, der Stadtrat entschied über die Verleihung des Bürgerrechts. Hiermit sollte vermieden werden, dass mittellose Personen der Armenfürsorge der Gemeinde anheimfallen. Auch die Eheschließung musste vom Rat genehmigt werden. Diese Regelung galt bis zur Institution des Königreichs Bayern im Jahr 1806 und der nachfolgenden Verfassung.

Die Finanzierung des Spitals erfolgte aus Spenden, Almosen, Stiftungen und Steuereinnahmen. So hat man den Kranken aus der Stadtkasse wöchentlich Almosen gereicht; dann hat man bis 1684 wöchentlich von Haus zu Haus gesammelt. Einen Teil dieser Sammelgelder hat man auch ausgeteilt, einen Teil hat man verzinslich angelegt1. Zahlreiche wohlhabende Weißenhorner Bürger brachten Teile ihres Vermögens in Stiftungen ein. Sofern es sich um Grundstücke handelte, wurden diese vom Spital bewirtschaftet, so dass sich das Spital als große Land- und Forstwirtschaft darstellte, deren Erträge dem Spital zuflossen. Da es bis zum 19. Jhdt. auch kein Bankwesen im heutigen Sinne gab, wirkte das Spital mit seinem Vermögen auch als Kreditgeber für die Bürger. Hiervon zeugen zahlreiche Zinsbriefe, in denen Grundbesitz gegen einen Kredit verpfändet wurde.

Kapitalstiftungen wurden als Messstiftungen bezeichnet; d.h., für das gestiftete Kapital verpflichtete sich die Kirche, zu Ehren und Frommen des Stiftungsgebers eine Messe zu bestimmten Zeiten (täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich) zu lesen. Besonders in der Zeit des Ablasshandels sollte hierdurch die Aufenthaltsdauer der Stifter bzw. deren Verwandten im Fegefeuer verkürzt werden.

Die Finanzierung aus Steuermitteln lässt sich nicht lückenlos nachweisen. Bis 1614 wurden für alle Steuerlasten getrennte Verzeichnisse geführt; d.h. es gab Steuerbücher der Stadt, Steuerbücher der Herrschaft und Steuerbücher der Kirche. Erst ab 1614 wurden alle Steuerlasten in einem Buch zusammengefasst. Ab dann ist explizit angegeben, wieviele Steuern u.a. an die verschiedenen Sozialträger (Leprosenpfleg, Leonhardspfleg, Sondersiechenpfleg u.a.) zu zahlen sind. Es konnte nicht ermittelt werden, wie die Steuern in den vorhergehenden Jahrzehnten verteilt wurden.

Die St.-Leonhard- oder Leprosenpfleg, Sondersiechenpfleg

Vorläufer der Spitalstiftung ist die St.-Leonhard- oder Leprosenpfleg und Sondersiechenpfleg. Der Bau einer solchen Einrichtung folgt einer ab dem 11. Jhdt. einsetzenden Entwicklung, als in den größeren Städten Leprosenhäuser außerhalb der Stadt errichtet wurden.

Die erste Erwähnung von St. Leonhard erfolgt in einer Urkunde vom 03.12.1426 2 [extra muros opidi qui a timeis no demolliat?], die auch in einer Abschrift von 1464 vorliegt. Aber schon von 1370 und 1371 liegen Kaufurkunden über einen Hof in Hegelhofen vor, die wahrscheinlich auch zur St. Leonhardspfleg gehören. Über die Jahre hinweg wurden weiterhin mehrere Kaufurkunden oder Stiftungsurkunden für St. Leonhard ausgestellt. Das Vermögen wird in der Leprosenpfleg verwaltet. Zeitgleich besteht auch eine Sondersiechenpfleg, erstmals genannt in einer Urkunde von 1534 3. Es ist nicht geklärt, worin die Trennung der Aufgaben dieser Pflegschaften lag. Vermutlich wurde die Leprosenpfleg, die Sondersiechenpfleg und die Spitalstiftung gemeinsam verwaltet, denn in den Einwohnerverzeichnissen ist immer nur ein Spitalpfleger genannt. Die Sondersiechenpfleg wird bis 1900 getrennt geführt, die Leprosenpfleg noch bis 1928. Danach wurden die Pflegschaften in die Spitalstiftung überführt.

Verbunden mit der Kirche St. Leonhard war ein Benefizium, d.h. eine Priesterstelle, die aus der Stiftung bezahlt wurde. Der Benefiziat hatte neben der Leonhardskirche sein Haus. Um 1500 war Nikolaus Thoman, der erste Chronist der Geschichte der Stadt Weißenhorn, Inhaber dieses Benefiziums.

1464/65 wurde aus Mitteln der Stadt neben der Kirche für die Leprosen (von Lepra Befallenen) ein eigenes Haus gebaut. Die deutsche Bezeichnung der Lepra ist ‚Aussatz‘. Sie rührt daher, dass die mit einer infektiösen Krankheit befallenen Menschen aus Angst vor Ansteckung ‚ausgesetzt‘ wurden, d.h., sie mussten außerhalb der Ansiedlungen wohnen und waren somit von der Gesellschaft abgesondert. Wegen mangelnder medizinischer Kenntnis wurde der Begriff ‚Aussatz‘ auf alle Hautkrankheiten oder andere Infektionen angewandt.

Gebäude der St. Leonhards- und Leprosenstiftung

Die Gebäudegruppe besteht aus der St.-Leonhard-Kirche, dem Leprosenhaus und dem Benefiziatenhaus. Die bauliche Entwicklung und die einzelnen Gebäude werden in einem eigenen Artikel ‚Von der Leprosenpfleg zum Krankenhaus – Günzburger Str. 41‚ behandelt.

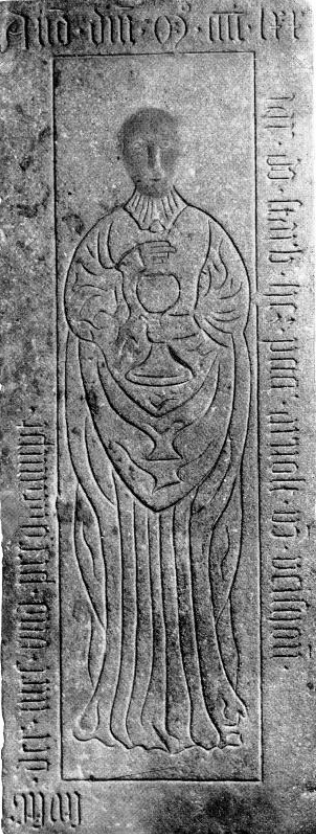

Die Kirche St. Leonhard

Das genaue Baujahr der Kirche St. Leonhard ist nicht überliefert. Aus dem Jahr 1426 befinden sich im Stadtarchiv einige Urkunden über eine Messstiftung zu St. Leonhard, gestiftet von Peter Harder und Jakob Döker, protokolliert vom Stadtvogt Hans von Dogenväld (in U 24, in U 24.1 Degenfäld), einschließlich eines bischöflichen Konfirmationsbriefes von Bischof Peter hierüber 4. Die St.-Leonhard-Kapelle könnte zu dieser Zeit bereits bestanden haben und mittels dieser Stiftung ausgebaut oder auch neu gebaut worden sein. Das Präsentationsrecht über diese Kaplanei besaß das Stift Kaisheim, welches zu dieser Zeit kirchlicherseits für die Stadt Weißenhorn zuständig war.

Bis 1995 befand sich die St.-Leonhard-Kirche im Eigentum der Pfarrkirchenstiftung. Dann tauschte man sie gegen die Hl.-Geist-Kirche, die sich bis dahin im Besitz der Spitalstiftung befand.

Leprosen- und Benefiziatenhaus

In einer Bauaufnahme von 1809 ist der damalige Bestand dargestellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die dargestellte Situation auch dem ursprünglichen Bestand gleicht.

1561 wird über das Vermögen und die Steuereinnahmen der Leprosenpfleg ein Salbuch angelegt, welches bis Ende des 17. Jhdt. fortgeführt wird 5.

Am 16.01.1596 ging das Leprosium von kirchlichem in städtisches Eigentum über. Bürgermeister Jörg Straub unterzeichnete die Übergabeurkunde6.

Mit Urkunde vom 10.11.1712 werden die finanziellen Verhältnisse der Sondersiechenpflegschaft neu geordnet 7.

Am 14.06.1727 werden durch den kaiserlichen Rat Hildebrand von Judendunk, Herrn von Walgersdorf und die Bürgermeisters-Witwe Maria Käufl zwei Wochenmessen für 2000 Gulden hinzugestiftet 8, 1753 kam die Wochen-meßstiftung des Sonnenwirts Matthias Wiedenmann mit 812 1/2 fl hinzu 9.

Im Jahr 1777 wurde das Leprosium in ein Krankenhaus umgewandelt. Damit wurden offiziell auch andere Kranke versorgt, die nicht an einer ansteckenden Krankheit litten10.

Die Spitalstiftung

Ab 1419 erwarb Peter Arnold, Priester und Bürger zu Ulm, Grundstücke und Höfe in Hegelhofen (U 21, 1419), Volkertshofen (U 63 u. U 64, 1461; U 67, 1463; U 76, 1465) und Steinheim (U 69, 1463). Vermutlich war er von hier gebürtig, da dieser Name hier oft vorkam. In der Kaufurkunde U 69 von 1463 wird Peter Arnold auch ‚Vetscheler‘ genannt. Von 1480 stammt ein Jahrtag für Michael und Anna Arnold und dessen Eltern Konrad und Agnes. In einem anderen Verzeichnis ist er auch Vikar von Illerberg genannt.

1469 entschloss er sich, sein Vermögen in eine Stiftung zugunsten eines Spitals einzubringen. Außer den vorgenannten fünf Höfen gehörten sieben weitere Besitzungen zum Stiftungsumfang. Außerdem vermachte Arnold 1000 Gulden, die ihm das Kloster Roggenburg schuldete, der Stiftung; von deren Ertrag sollten die Dürftigen im Spital gespeist und getränkt werden.

Er bestimmte: Von meinem verlassenen Gut sollen 150 fl. genommen und um eine Hofstatt die Kapelle und auch das Spital darauf gebaut werden. Durch die Kapelle zum hl. Geist und die Messstiftung sollte die ehem. Herberge zum förmlichen Spital erhoben werden. Auch sei ein passender Spitalmeister aufzustellen, wenn möglich aus Arnolds Verwandtschaft. Die Stadt erhielt das Recht, den neuen Kaplan zu präsentieren11. Dieser bekam die besondere Pflicht, an den Sonn- und Feiertagen in der Heilig-Geist-Kirche zu predigen. Um dem Pfarrer keine Konkurrenz zu machen, sollte diese Predigt nachmittags für das Volk von hier und der Umgebung gehalten werden.

Vier Räte reisten 1470 nach Augsburg und erklärten, dass im Spital so viele Arme, Kranke und Gebrechliche zusammenkämen, wofür die Mittel nicht reichen würden. Um die Werke der Barmherzigkeit zu fördern, vollzog Bischof Johannes die Einverleibung der Pfarrei Hegelhofen ins Spital Weißenhorn, so dass dieses den Großzehent (Getreide), die Gilten, Zinse und Bestände an sich zog, und somit auch das Präsentationsrecht und die Baulast erhielt12.

Mit Urkunde vom 20.05.1470 bewilligte Pfalzgraf Herzog Ludwig von Bayern, dass die Lehenschaft dieser Messe der Stadt übertragen wird und die Spitalgüter steuer- und abgabenfrei sein sollen13. Am 28.05.1470 erklärte das Kloster Kaisheim, Abt Georg und der Konvent, als Lehensherr der Pfarrkirche zu Weißenhorn, sein Einverständnis zu einer Messstiftung zur Erhebung eines Spitals und einer Predigtamtstiftung in der Pfarrkirche durch Peter Arnolt, verzichtete auf die Lehenschaftsrechte an diesen Pfründen und überließ diese dem Stifter auf Lebenszeit und anschließend der Stadt Weißenhorn. Bischof Johann von Augsburg stimmte dem in gleicher Urkunde zu.

Die Stadt Weißenhorn ratifizierte danach diese Urkunden und verpflichtete sich am 02.06.1470, innerhalb Monatsfrist nach dem Tode Peter Arnolts diese Urkunde zurückzugeben und eine neue Verschreibung anzunehmen. Wohl zur gleichen Zeit verpflichtete sich die Stadt Weißenhorn gegenüber Peter Arnold, die Güter des Spitals, ob sie nun von diesem oder von anderen gewidmet werden, für alle Zeiten von allen Steuern zu befreien.

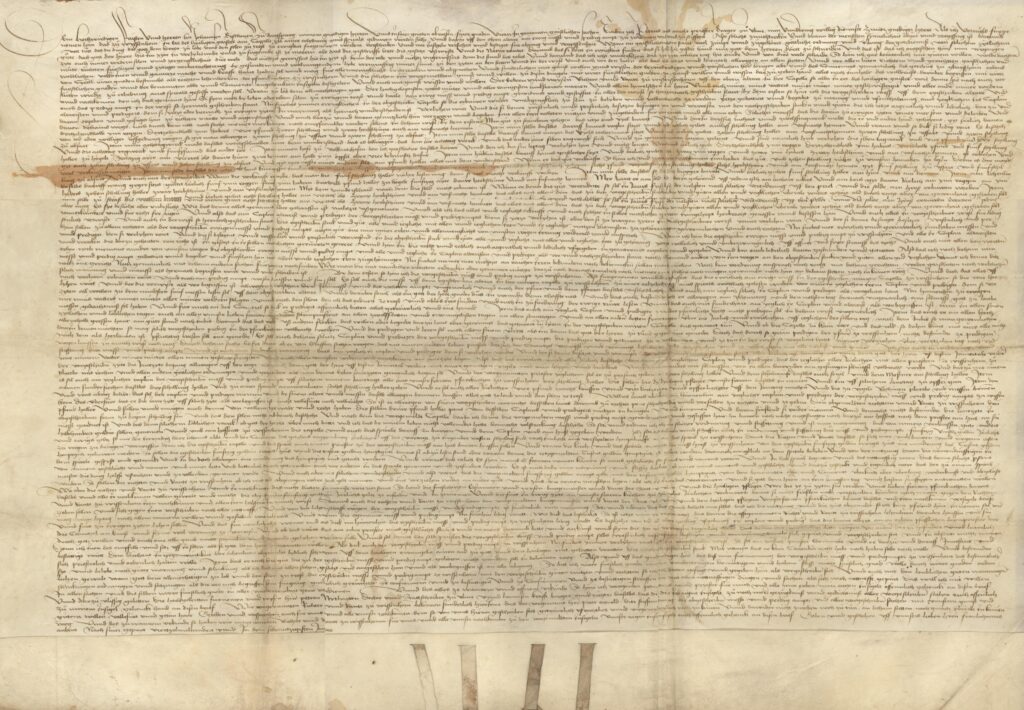

Nachdem somit die Bewilligungen der weltlichen und geistlichen Obrigkeit vorlagen, konnte Peter Arnolt am 21.06.1470, dem Vorabend des Fronleichnamstages, die förmliche Stiftungsurkunde ausfertigen 14. Peter Arnold starb am 29.09.1477. Er wurde in der Hl.-Geist-Kirche beigesetzt.

Auch nach Peter Arnolds Tod wurde die Stiftung durch zahlreiche Zukäufe von Anwesen, Grundstücken oder Schuldverschreibungen erweitert.

Im Jahr 1480 stellten die Kardinäle der suburbikarischen Diözesen um Rom auf Bitten des späteren Dekans des Kollegiatstifts St. Moritz in Augsburg, Bartholomäus Rieder (eines Weißenhorners) einen Ablassbrief aus. Der Ablassbrief hatte zur Folge, dass weitere Spender und Stifter Teile ihres Vermögens dem Spital überschrieben und somit zur gesunden Finanzierung der Einrichtung beitrugen.

Der in Latein abgefasste Ablassbrief 15 lautet übersetzt:

Wir, Wilhelm von Ostia, Rodericus von Porto, Olivarius von Albano, Markus von Palestrina, Julianus von Sabina, Bischöfe, Stephanus von Santa Maria jenseits des Tibers, Johannes vom Hl. Laurentius in Lucina, Johannes Michael vom Hl. Marzellus, Gabriel von den Heiligen Sergius und Bacchus, Petrus vom Hl. Nikolaus zwischen den Bildsäulen, Priester, Franziskus vom hl. Eustachius, Diakon, Kardinäle der Heiligen römischen Kirche wünschen allen und jedem Christgläubigen, die die vorliegende Urkunde einsehen, ewiges Heil im Herrn. Mit höchster Verehrung und Andacht müssen von allen Christgläubigen die heiligen Tempel Gottes zum Gedächtnis des Erlösers unseres Herrn Jesus Christus und die Stätten, die zur Aufnahme und Pflege der Armen Christi, Witwen und Waisen, Kranken und anderen hilfsbedürftigen Personen geweiht und bestimmt sind, besucht und mit Ablässen auch reichlichst ausgestattet werden, um der Not abzuhelfen. Weil wir nun wünschen, dass das Spital vom Heiligen Geist in Weißenhorn, Diözese Augsburg, mit passenden Ehrungen zahlreich besucht werde, und von den Christgläubigen immer in Ehren gehalten und in seinen Gebäulichkeiten angemessen erneuert und unterhalten werde, auch mit Lampen, Büchern und Kelchen und anderen kirchlichen Schmuckstücken geziemend ausgestattet werde, und zwar zur Hebung und Förderung des Gottesdienstes, weil die Gläubigen um so lieber der Andacht wegen zu den Stätten hineilen, wo sie gewahr werden, dass sie ebenda infolge dieses Geschenkes reichlicher mit der Gnade des Himmels erquickt werden; auch weil wir den Bitten des Bartholomäus Rieder, Klerikers der Diözese Augsburg, der als Mitarbeiter dem vorgenannten Kardinal Markus sehr nahe steht, entsprechen wollen, und im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, des Allmächtigen, und auf die Autorität der seligen Apostel Petrus und Paulus, erlassen wir, obengenannte Kardinäle, und jeder von uns für sich allein, allen und jedem beiderlei Geschlechts, die wahrhaft Buße tun und gebeichtet haben und das genannte Spital an den einzelnen Festtagen von Mariä Himmelfahrt, vom Hl. Michael im September, von den Heiligen Fabian und Sebastian und am Rosenmontag, an dem in der Fastenzeit das „Laetare“ gesungen wird, wie auch an der Kirchweihe des Spitals selbst, von der ersten Vesper bis zur zweiten einschließlich jährlich andächtig besucht haben und zur Erneuerung, Erhaltung, Unterstützung der Armen, und anderer oben genannter [Werke] freigebig ihre hilfreiche Hand dargeboten haben, an den oben erwähnten Festen, an welchen sie dieses getan haben, Hundert Tage von den ihnen auferlegten Bußen (nach dem Brauche der Urkirche) = 100 Tage Ablass. Auch soll vorliegender Ablassbrief ewig für alle kommenden Zeiten in Geltung sein. Zu dessen Beglaubigung ließen wir vorliegende Urkunde ausfertigen und befahlen, sie mit dem Anhange unserer Siegel zu versehen. Gegeben zu Rom in unseren Palästen im Jahre 1480 seit der Geburt des Herrn und zwar am 5. Juni, im 9. Jahr des Pontifikates des in Christo heiligsten Vaters unseres Herrn, des Herrn Sixtus IV durch Gottes Vorsehung Papst.

Zur Spitalstiftung gehörten u.a. auch zwei Spitalhöfe in Hegelhofen, die heutigen Anwesen Kreuzstr. 16 und St.-Nikolaus-Str. 3316

Ausstattung und Organisation des Hl.-Geist-Spitals

Das Hl.-Geist-Spital wurde als landwirtschaftlicher Betrieb in Art eines Gutshofes geführt. Die Ländereien waren verpachtet und erbrachten hierdurch direkte Pachteinnahmen und indirekte Abgaben in Form von Feldfrüchten. Die Landwirtschaft des Spitalhofs hielt Pferde, Kühe, Stiere, Schweine und Zuchteber und war einer der gößten landwirtschaftlichen Betriebe in der Stadt. Das Spital war somit auch Arbeitgeber für Knechte, Dienstboten und Mägde. Auch der Kälberhirt, der Kuhhirt und der Schweinehirt zählten zum Spitalpersonal, hüteten aber auch die Tiere der übrigen Bürger. Der Spitalhof unterhielt einen eigenen Backofen. Zu Zeiten der Heu- und Getreideernte, sowie zum Dreschen und Flachsbrechen wurden weitere Taglöhner beschäftigt.

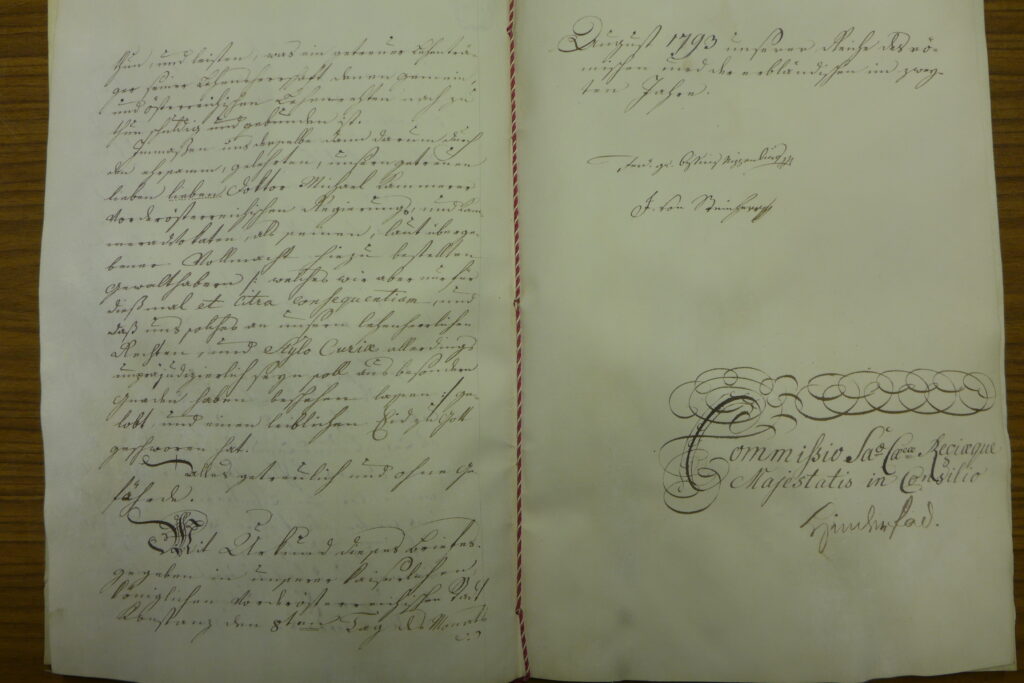

Im Kopialbuch der Liebfrauenpfleg (B 304) ist die Spitalordnung von 1503 enthalten. Am 18.03.1601 wurde von Philipp Eduard Fugger eine neue Spitalordnung erlassen. Er hatte sich um die Verhältnisse im Spital gekümmert, und sowohl er wie der Bürgermeister und Rat hatten in Erfahrung gebracht, dass das „Heilig-Geist-Spital etwas unförmlich gehauset werde, dass mit dem Einkommen desselben nicht nach dem treulichsten umgegangen werde, und dass unter den Spitalern und Pfründnern allerlei Unordnung eingerissen sei„. Hiernach wurde das Spitalwesen neu geordnet17. 1793 wurde das Spital noch einmal neu organisiert18.

Dem Spitalhof stand der Spitalmeister vor, der den Hof verwaltete. Als Kontrollorgan wurden von der Herrschaft und vom Rat die Spitalpfleger bestellt, zwei Mitglieder des Rates und einer der Gemeinde. Hierdurch waren in der Regel der Bürgermeister sowie ein Mitglied des Inneren und eines des äußeren Rats zu Pflegern bestellt. Die Spitalpfleger mussten dem Rat jährlich schriftlich über ihre Tätigkeit, ihre Erfahrungen und Feststellungen, auch zur Person des Spitalmeisters, berichten. Weiterhin hatten die Spitalpfleger wenigstens monatlich unversehens und ohne Anzeige an den Spitalmeister gemeinsam in das Spital zu gehen, um nach der Haushaltung und den notwendigsten Dingen zu sehen. Sie hatten auch die Pfründner und Spitaler zu fragen, ob kein Mangel sei. Alle Unordnung und was sie sonst an Unrechtem fanden, sollten sie abschaffen. Als allgemeine Vorschrift folgt zum Schluss: Es soll im Spital keine fremde Person beherbergt werden, außer sie bringe vom Bürgermeister eine Urkunde mit.

Gebäude der Spitalstiftung

Schon vor der Stiftung des Spitals befand sich an dieser Stelle ein ‚Spitaul‘ mit einer Kapelle. Hierbei dürfte es sich um das spätere Spitalpfründhaus gehandelt haben. Die Hl.-Geist-Kirche wurde erst nach der Spitalstiftung 1470 erbaut.

Die Gebäudegruppe fiel 1493 teilweise einem Großbrand zum Opfer und wurde danach neu gebaut und später durch Zukäufe erweitert.

Das Spital befand sich hier bis zum Krankenhausneubau an der Günzburger Str. 1833. Im Jahr 1829 regte das Kgl. Landgericht an, das Spitalpfründhaus bei der Schule [Schulstr. 5] neu zu bauen. Die Stadt lehnte diesen Vorschlag ab, da das Pfründhaus dort zu weit von der Kirche entfernt sei und der Stifterwille eindeutig einen Zusammenbau mit der Hl.-Geist-Kirche erkennen lasse. Das Haus muss sich zu dieser Zeit schon in einem schlechten Bauzustand befunden haben. 1831 und 1832 waren noch Pfründner hier gemeldet. Nach dem Neubau des Krankenhauses an der Günzburger Str. 41 wurden die Pfründner dorthin verlegt. Im Einwohnerverzeichnis 1843 werden keine Bewohner mehr genannt. Das Haus wurde 1837 abgebrochen. Das Spital wurde an dieser Stelle aufgegeben, die Gebäude und Grundstücke wurden verkauft.

Die bauliche Entwicklung des Spitals und die einzelnen Gebäude werden in einem eigenen Artikel ‚Das Heilig-Geist-Spital in der Altstadt‚ behandelt.

Das neue Krankenhaus 1833

Um 1825 erkannte der Magistrat der Stadt Weißenhorn, dass das alte Leprosenhaus aus dem 15. Jhdt. nicht mehr die wachsenden Ansprüche an Hygiene und den medizinischen Fortschritt erfüllen konnte. Man plante einen Neubau im Bereich des Leprosenhauses und beauftragte den örtlichen Maurermeister Kerner mit einer Planung. Dieser entwarf ein zweigeschossiges langgestrecktes Gebäude. Die St.-Leonhard-Kirche sollte auf der Südseite in den Neubau integriert werden.

Das neue Krankenhaus diente sowohl der Versorgung der Kranken als auch als Altersheim. Es beherbergte den Benefiziaten, den Hausmeister und die Spitalköchin. Es erhielt die Bezeichnung: ‚Armen und Kranken Spital‘.

1856 wurde die Führung des Krankenhauses den ‚barmherzigen Schwestern in Bayern‘ übertragen. Diesen oblag der Betrieb bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs. Um 1900 umfasste das Krankenhaus 37 Betten. 1910 wurden ein Gebäude mit Zelle für Geisteskranke (Irrenzelle), ein Abteil für Personen mit ansteckenden Krankheiten (Blatterabteil) sowie eine Waschküche und ein Schweinestall angebaut. 1931 wurde das Krankenhaus mit einer Zentralheizung ausgestattet.

Ab 1947 setzte sich Chefarzt Dr. Max Rauth für den Ausbau des Krankenhauses ein. 1948 wurde der Bauantrag gestellt, 1951 wurde der Grundstein für einen Erweiterungsbau auf der Südseite gelegt, der 1954 in Betrieb gehen konnte. 1959 folgte der Anbau einer Küche. Für den Neubau wurde der westliche Querbau aus der Erbauungszeit abgebrochen. Weil das Krankenhaus nun vollständig für die Kranken benötigt wurde, beschloss man den Neubau eines Altersheim in der Adolf-Wolf-Str. Als Übergangslösung wurde im Hof eine Baracke als Altersheim aufgestellt.

Ende der 60er-Jahre wurde beim gegenüberliegenden Claretinerkolleg ein unterirdisches Notfallkrankenhaus für Kriegs- oder Katastrophenfälle gebaut. Diese Räume wurden jedoch – Gott sei Dank – niemals für ihren eigentlichen Zweck genutzt. Anfang der 90er-Jahre wurde die Nutzungsabsicht offiziell aufgegeben.

Zum 01.01.1965 ging die Spitalstiftung auf den Landkreis Neu-Ulm über und trug fortan die Bezeichnung ‚Kreisspitalstiftung‘. Somit war der Landkreis nun für die Verwaltung und den Unterhalt des Krankenhauses zuständig, was aber weiterhin als finanziell selbstständige Anstalt geführt wurde.

Im Juli 1965 gaben die barmherzigen Schwestern vom Orden St. Vinzenz von Paul nach 72-jähriger Betreuung ihre Arbeit am Krankenhaus und Altenheim auf, weil sich der Orden wegen mangelnden Nachwuchses aus dieser Aufgabe zurückzog.

Ab 1965 begannen Planungen zum Bau eines Schwesternwohnheims nördlich des Krankenhauses. Im Juli 1968 war das Wohnheim vollendet und konnte seiner Bestimmung übergeben werden.

Im März 1966 wurde das Kreisstiftungskrankenhaus durch eine Station für medizinische Bäder bereichert.

Ab 1977 erfolgte ein weiterer Anbau an das Krankenhaus, verbunden mit Umbauarbeiten am Altbau. Hierzu wurden die Waschküche und ein Schuppen abgebrochen. Im Neubau entstanden zwei aseptische Operationsräume, eine gynäkologische Abteilung, eine Notstromversorgung und Garagen. 1980 wurde der westliche Anbau an die St.-Leonhards-Kirche abgebrochen, die Westfassade stand nun wieder frei.

1982 wurde neben dem Schwesternwohnheim ein Garagengebäude für den Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes erbaut.

Die steigenden medizinischen Anforderungen an ein Krankenhaus bedingten in den Folgejahren laufende Um-und Anbauten. So wurden in einem weiteren Bauabschnitt ab 1983 eine neue Küche, Tagungsräume, Labor- und Sozialräume, eine physikalische Therapie mit Bewegungsbad, eine Ambulanz, weitere OP-Räume und Röntgenräume neu bzw. eingebaut.

In den Jahren 1987-88 wurde der Altbau von 1833 saniert.

1992 erfolgte wiederum ein Anbau, 1998 der Um- und Anbau des Nebengebäudes.

Im Jahr 2001 fand der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt eines großen Erweiterungsbaus statt, 2004 der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt. 2008 gab es einen dritten Bauabschnitt. Außerdem wurde 2008 ein Parkhaus mit Hubschrauberlandedeck erstellt. Um die Bauarbeiten durchführen zu können wurden Container als Übergangslösung aufgestellt.

Zuletzt wurde im Jahr 2007 ein Querbau für eine Palliativ-Station und eine neue Küche errichtet.

Armen- und Altenversorgung

Die Versorgung der Armen und Alten gehörte schon immer zu den Kernaufgaben der Sozialversorgung in den Gemeinden. Sie gehörte auch zu den grundsätzlichen Werken der christlichen Nächstenliebe. Wie auch die Versorgung der Kranken standen diese Dienste grundsätzlich nur den Bürgern der Stadt zu und waren an das Bürger- oder Heimatrecht gebunden. In der Praxis war die Versorgung wegen der geringen Wertschöpfung der damaligen Wirtschaft und der geringen finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden sehr beschränkt. Ein grundsätzliches Umdenken fand erst ab dem 19. Jhdt. statt, als sich die Staaten nach modernen Gesichtspunkten neu ordneten und sich durch die prosperierende Wirtschaft auch die finanzielle Ausstattung der Gemeinden änderte.

Armenversorgung

Die Versorgung der Armen geschah früher fast ausnahmslos durch Stiftungen, Spenden und Almosen. An dieser Stelle kann keine umfassende Abhandlung der Armenversorgung stattfinden, es wird sich auf die im Stadtarchiv vorhandenen Unterlagen beschränkt. Zum Verständnis wird angemerkt, dass der Begriff der Armut früher nicht wie heute als relativer, prozentualer Teil des Durchschnittseinkommens begriffen wurde, sondern als unter dem Existenzminimum liegende Armut.

Die ältesten Akten des Stadtarchivs zur Armenversorgung stammen aus dem Jahr 1560. Es wird angenommen, dass die frühere Versorgung aus Mitteln der Kranken- und Spitalstiftungen erfolgte. 1560 wird eine Armenstiftung des Ulmer Bürgers H. Claus genannt, gefolgt von der Paul Schmidschen Armenstiftung 156519. Genannt wird weiterhin eine ‚Pfleg der guten Leute‘ (1574)20.

Ab dem Jahr 1577 wurden durch den Mesner Almosen systematisch eingesammelt. Dies war der Anfang der Schul- und Armenstiftung. Hierüber wurde von Bürgermeister und Rat eine förmliche Urkunde ausgestellt21. Es fanden ständige Zustiftungen statt, u.a. 1582 die sog. Verlassenschaft Heß aus Nürnberg22. 1600 kam die Armenstiftung des Bürgermeisters Alex Schmid und 1622 die Armenstiftung des Johann Seitz sowie die Sonntags-Almosenpfleg von Peter Schnitzler aus Grafertshofen 23 hinzu.

Eine besondere Rolle bei diesen Stiftungen spielt die sog. Dietsch’sche Stiftung, die mit Urkunde U 278 vom 02.05.1622 gegründet wurde. Diese Stiftung besteht dem Namen nach bis heute, wobei allerdings die anderen Armenstiftungen im Laufe der Zeit hinzu gestiftet wurden, so dass das Kapital der Stiftung heute nicht nur aus dem Vermögen der Familie Dietsch besteht.

Aus den Folgejahren sind nicht viele Akten über das Armenwesen vorhanden. Offenbar wurden die verschiedenen Stiftungen und Sammlungen spätestens im 18. Jhdt. in der sog. Almosenschreinstiftung zusammengefasst und von einem Armenpflegschaftsrat verwaltet. Ab 1768 sind Rechnungsbücher über die Almosenschreinstiftung vorhanden.

Das Stadtarchiv verzeichnet weiterhin eine Vielzahl von Mess- und Jahrtagsstiftungen. Wie schon bei den Ausführungen zum Spital angeführt handelte es sich hierbei um Kapitalstiftungen; d.h., für das gestiftete Kapital verpflichtete sich die Kirche, zu Ehren und Frommen des Stiftungsgebers eine Messe zu bestimmten Zeiten (täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich) zu lesen. Besonders in der Zeit des Ablasshandels sollte hierdurch die Aufenthaltsdauer der Stifter bzw. deren Verwandten im Fegefeuer verkürzt werden. Es ist nicht offensichtlich (bzw. noch nicht erforscht), wie diese Stiftungen eingesetzt wurden, ob zum Unterhalt der Pfarrei oder zur Armenversorgung. Einige Stifternamen werden an anderen Stellen im Zusammenhang mit der Almosenvergabe genannt.

Im 19. und zu Beginn des 20. Jhdts. kommen weitere Stiftungen hinzu, so 1830 die Konrad-Hubersche-Wohltätigkeitsstiftung, die Georg-Wörsingsche-Stiftung 1886, die Theres-Haas-Wohltätigkeiststiftung 1901, die Raimund-Zellersche-Stiftung 1906, die Kögelsche Stiftung 1910 und die Henlesche Stiftung 1913. Alle diese Stiftungen bestanden selbstständig bis 1928, als alle Wohltätigkeitsstiftungen in der Dietsch’schen Stiftung zusammengefasst wurden, die seitdem einen eigenen Haushalt hat und somit nicht mehr in den allgemeinen Stadtakten aufgeführt wird. Diese Stiftung besteht und wirkt bis heute. Sie besitzt einige Gebäude zur Unterbringung sozial schwacher Menschen.

Die allgemeine Armenversorgung wurde im Zuge der Bismarckschen Sozialgesetzgebung als allgemeine staatliche Aufgabe angesehen. Mit dem ‚Gesetz über den Unterstützungswohnsitz‘ vom 06.06.1870 wurde die schon bisher gültige Zuständigkeit der Gemeinden zwar beibehalten, aber klar definiert. In Folge dieses Gesetzes entstanden die sog. Lokalarmenkassen, später auch Ortsarmenverbände oder Fürsorgekassen genannt, die als kommunale Aufgabe parallel zu den bestehenden Stiftungen geführt wurden. In der Weimarer Republik wurde die als diskriminierend angesehene Bindung der Fürsorge an den Wohnsitz abgeschafft und eine staatliche Wohlfahrtspflege geschaffen. Lediglich die Obdachlosenunterbringung verblieb in der Zuständigkeit der Gemeinden. In der nazionalsozialistischen Herrschaftszeit ging die Wohlfahrtspflege vollständig in die staatliche Obliegenheit über. Nach 1933 sind daher keine Akten über die Armenfürsorge mehr im Stadtarchiv vorhanden.

Gebäude der Armenfürsorge

Die Grenzen zwischen Armut, Krankheit und Alter und damit auch der Zuständigkeit waren früher fließend. Demnach wurden die sozial bedürftigen Personen auch oft in den gleichen Gebäuden untergebracht und auch aus den unterschiedlichen Stiftungen unterstützt. Da in den Steuerlisten von 1465 bis 1595 nur die steuerpflichtigen Bürger aufgeführt sind ist eine sichere Zuordnung der Armenbehausung nicht möglich.

Vermutet wird die älteste Armenbehausung auf dem Grundstück Reichenbacher Str. 11 (später Gasthaus Storchen). Hier ist im Zinsbuch B 301 von 1507 ‚Unser Lieben Frauen Haus‘ genannt. Auch im Zinsbuch B 38 von 1475 ist ‚unnsd frauen Huß‚ genannt, ohne aber einen Ortsbezug herstellen zu können. Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor, und 1548 ist im Zinsbuch B 304 ‚unser frauen pfrundt hauß‚ auf dem damaligen Haus Mariengasse 3 genannt. Dieses Haus war 1507 mit ‚Unser Frauen Capplann‚ bezeichnet. Es wird daher angenommen, dass zuerst nur der Kaplan das Haus in der Mariengasse bewohnte und zwischen 1507 und 1548 auch das Pfründhaus, d.h. das Armenhaus und Altenheim, dorthin verlegt wurde. Nach 1548 ist das Grundstück Reichenbacher Str. 11 mit einem anderen Haus (später Gasthof Storchen) bebaut worden.

Das Haus Mariengasse 3 (um 1875 abgebrochen) wird von 1614 bis 1636 im Steuerbuch als ULF (Unser-Lieben-Frauen) Pfründhaus bezeichnet und dürfte zu dieser Zeit als Armenhaus genutzt worden sein. 1610 wurde ein Teil des Hauses an eine Privatperson (Anton Roth) verkauft. Ab 1638 wird keine Nutzung als Armenhaus mehr vermerkt. Um 1636 wurde das Haus Sebastian-Seiler-Str. 2 vom Spital gekauft oder ihm vermacht. Möglicherweise wurde dieses Haus dann als Armenhaus genutzt.

In den folgenden Jahren ist in den Verzeichnissen kein Armenhaus mehr explizit aufgeführt. Erst im Hausnummernverzeichnis von 1786, der ältesten systematischen Aufzeichnung aller Gebäude der Stadt, wird wieder ein Armenhaus genannt. Es handelt sich um das Haus Heilig-Geist-Str. 7 neben dem Stadttheater (ehemaliger Zehenthof). Es bestand bis zu seinem Neubau 1835 aus zwei Haushälften, wovon die eine als Armenhaus und die andere als Haus der Gemeindehirten diente. Die Gemeindehirten wurden ab Mitte des 19. Jhdt. nicht mehr als solche gebraucht, sie hatten aber weiterhin Logis hier. 1998 wurde das Haus durch die Stadt saniert und dient bis heute als Sozialwohngebäude.

1819 wird im Einwohnerverzeichnis auch das Haus Friedhofweg 8 (ca. 1875 abgebrochen), das sog. ‚Arme-Seelen-Haus‘ als Armenhaus der Almosenschreinstiftung genannt. Das Baujahr dieses Hauses ist unbekannt, möglicherweise wurde es schon mit dem Friedhofsbau 1538-1542 errichtet. Es ist im Steuerbuch 1614 als Seel- oder Brechhaus genannt und diente als Wohnhaus des Totenwärters und der Totennäherin. Nach dem Neubau des Krankenhauses wurde diese Nutzung ins Krankenhaus verlegt, das Gebäude wurde 1841 von der Almosenschreinstiftung auf die Stadt übertragen und um 1875 zur Erweiterung des Friedhofs abgebrochen.

Sozialer Wohnungsbau – Obdachlosenunterbringung

Die Grenze zwischen Armut und sozialer Schwäche ist fließend und nicht klar definiert. Für meinen Artikel ziehe ich die Grenze zwischen dem sozialen Wohnungbau als staatl. geförderter Unterstützung und den Obdachlosen als Menschen, die finanziell nicht mehr in der Lage sind, eine Wohnung aus eigenem Einkommen zu finanzieren. Der Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus, besonders durch die städt. gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) ist ein eigener Artikel gewidmet (noch in Bearbeitung).

Neben den schon oben erwähnten Gebäuden wurden nach 1945 in Weißenhorn die Häuser Blumengasse 8 (Abbruch 1996), Memminger Str. 52 (abgebrochen 1995) sowie die Gebäude im Sternberger Weg (erbaut 1953, abgebrochen und neu gebaut 2019) als Obdachlosenunterkünfte genutzt.

Altenversorgung

Die Versorgung der Alten war ursprünglich eine Aufgabe der jeweiligen Familien. Die Alten blieben in der Regel in ihren Häusern und wurden von den Nachkommen versorgt und gepflegt. Oft erhielten sie eigene Räume, in vielen Fällen auch eigene kleine Gebäude, die sog. Pfründhäuser oder Altenteilerhäuser. Oft wurde die Versorgung in Übergabeverträgen geregelt. Diese Art der Altenversorgung hielt sich oftmals bis in die jüngste Zeit.

Wenn in den Häusern kein Platz für die Alten war, siedelten diese oftmals in die Pfründhäuser der Stiftungen über, wo sie sich durch Einbringen von Vermögen einkauften und auch weiter von ihren Familien mit Lebensmitteln versorgt wurden. Alleinstehende Alte wurden auch aufgenommen, sofern sie Bürger der Stadt waren. Die Grenzen zwischen Altenversorgung und Armenversorgung waren daher fließend, besonders auch im Falle von Krankheit.

So lassen sich die Gebäude der Altenversorgung und der Armenversorgung bis zum Neubau des Krankenhauses 1835 nicht genau trennen. Das neue Krankenhaus hingegen wurde von Anfang an auch als Altersheim geplant und erhielt die Bezeichnung ‚Armen und Kranken Spital‘.

Das ‚Armen und Kranken Spital‘ entwickelte sich im Laufe des 20. Jhdts. zunehmend zu einem Krankenhaus. Daher wurde der Platz für die traditionellen Pfründner-Wohnungen und das Altenheim knapp. Besonders während des II. Weltkriegs wurden immer mehr Krankenbetten benötigt. 1943 wurde im Hof des Krankenhauses eine Baracke aufgestellt.

Als nach 1947 über die Erweiterung des Krankenhauses diskutiert wurde war klar, dass das Gebäude für die Nutzung als Krankenhaus und Altenheim nicht ausreicht. Es wurde daher beschlossen, an der Adolf-Wolf-Str. 26 im Bereich der neu entstehenden Eschach-Siedlung ein neues Altersheim zu bauen. Als Übergangslösung nutzte man ab 1948 die Baracke beim Krankenhaus als Altersheim.

Noch während der Bauzeit des Gebäudes entschloss man sich aber, den neuen Bau in der Adolf-Wolf-Str. nicht als Altenheim, sondern als Berufsschule zu nutzen. So musste das Baracken-Provisorium am Krankenhaus noch eine Zeit lang bestehen bleiben. Als neuen Standort für das Altenheim entschied man sich für ein Grundstück am östlichen Ende der Hagenthaler Str., direkt am Waldrand. Hier standen nach Aufgabe der Schweinezuchtanlage 1954 Grundstücke zur Verfügung, die zur Erschließung eines neuen Baugebiets genutzt wurden.

Im Jahr 1953 wurde der Bauantrag gestellt. Als Träger des Altenheims konnte die Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Schwaben, gewonnen werden. Am 04.10.1958 wurde das Altenheim mit 100 Plätzen seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 1992 starb Anna Anich, geb. Rinderle, die Witwe des letzten Brauers auf dem Gasthaus ‚Glocke‘, Memminger Str. 29. Sie vermachte ihr gesamtes Vermögen einer Stiftung, die nach ihr ‚Rinderle-Anich-Stiftung‘ genannt wurde. Hierzu zählten einige Bauplätze, von deren Erlös ab 1993 an das Altenheim ein Pflegeheim angebaut wurde. Träger blieb wie beim ersten Altenheim die Arbeiterwohlfahrt.

Medizin, Bader und Hygiene

Die hygienischen Anforderung bis zum 19. Jhdt und auch das medizinische Wissen dieser Zeit ist in keiner Weise mit dem heutigen Wissen und den heutigen Ansprüchen vergleichbar. Ein Zusammenhang zwischen Hygiene und Krankheiten wurde vielleicht erahnt, führte aber nicht zu entsprechendem Handeln oder Vorkehrungen. Allein schon das Fehlen einer Abwasserbeseitigung und das enge Zusammenleben zwischen Mensch und Tier innerhalb der Stadt führte zu einer unbeschreiblichen Verkotung der unbefestigten Straßen und Wege. Hiermit verbunden war selbstredend ein immerwährender strenger Geruch, der durch die enge Stellung der Häuser nicht gerade gemildert wurde. Zwar hatten die Häuser meist ein stilles (oder geheimes) Örtchen für die Notdurft, das hierdurch entstehende Material wurde allerdings erst dann beseitigt, wenn der Behälter voll war. Der Dung der Tiere in den Ställen wurde entweder belassen, im Hofraum gelagert oder auf Dunglegen im Straßenraum abgeführt. Somit wurde Ungeziefer regelrecht gezüchtet, welches infektiöse Keime weiter verbreiten konnte. Insbesondere ist hier die Pest zu nennen, deren Erreger vom Rattenfloh übertragen wird. Von einer Pestepidemie bleb Weißenhorn allerdings glücklicherweise in seiner Geschichte verschont.

Weißenhorn besaß zwar bereits ab 1538 eine Wasserversorgung, die von der Quelle am Spitalholz an der Oberhauser Str. über hölzerne Wasserrohre (Deicheln) drei Laufwasserbrunnen mit frischem Wasser versorgte, darüber hinaus aber auch noch eine Vielzahl von Pumpbrunnen, mit denen das hoch anstehende Grundwasser gefördert wurde 24. Wegen der fehlenden Abwasserbeseitung, fehlender Straßenbefestigung, fehlender Abdichtung der Dunggruben und fehlender Filterschicht zum Grundwasser konnten so sehr leicht Keime und Bakterien in das Grundwasser gelangen. Weil das Wasser nicht immer ordentlich abgekocht wurde, waren Erkrankungen an der Tagesordnung. Die Ursache der Erkrankungen wurde aber meist nicht in der mangelnden Hygiene gesehen, sondern als Gottes Strafe für Fehlverhalten oder als Hexerei angesehen.

Abhilfe im Krankheitsfall wurde durch Beschwörungen, Gesundbeten oder Magie gesucht. Manche Menschen kannten sich im Umgang mit Kräutern aus – oder gaben es zumindest vor – und konnten so teilweise sogar Heilungserfolge verbuchen. Es soll an dieser Stelle aber kein Abriss über die Medizin des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit erfolgen, sondern der Schwerpunkt mehr auf die spezielle Weißenhorner Situation gelegt werden.

Die Bader

Die Bader waren Inhaber oder Angestellte einer Badstube, in der den Bürgern im damaligen Rahmen Körperpflege und Kosmetik geboten wurde. Als nicht akademisch gebildete Heilpfleger befassten sie sich auch mit Verletzungen, Knochenbrüchen und Zahnproblemen. Außerdem waren sie für das Haareschneiden und Bartscheren zuständig. Bei den Badstuben handelte es sich aber auch um soziale Treffpunkte und das Vergnügen beim Baden. Mancherorts waren die Badstuben auch Bordelle. In Weißenhorn gibt es aber keine Hinweise auf eine derartige Nutzung.

Da die Bader warmes Wasser benötigten, hatten sie oftmals einen eigenen Brunnen, auf jeden Fall immer ein Waldstück um Brennholz zu schlagen. In Weißenhorn erinnert heute noch die Waldflur ‚Baderholz‘ an diesen Umstand.

Die Haupteinnahme der Bader war das Badgeld; dieses betrug im Jahr 1598 für Scheren und Baden zwei Pfennige, im Jahre 1636 von einem Bürger einen Kreuzer und von einem Fremden zwei Kreuzer. Im Jahre 1680 gründeten drei Bürger aus „höchstnotdringlichen Ursachen“ eine Baderzunft in Weißenhorn, nachdem sie in Mindelheim ein hochnotpeinliches Examen überstanden hatten 25. Vorher galten die Bader als ‚unehrliche‘ Berufe und durften sich nicht in einer Zunft organisieren.

Neben den Badern, die Inhaber der Badstuben waren, sind in den Steuer- oder Einwohnerlisten noch weitere Bader benannt. Da diese aber immer nur kurze Zeit auf den jeweiligen Häusern aufgeführt sind wird vermutet, dass es sich hier um Angestellte der Badstuben handelt, denn ein Bader hätte eine Konzession und Gerätschaften benötigt, die üblicherweise vererbt oder verkauft worden wären.

Die Badstuben

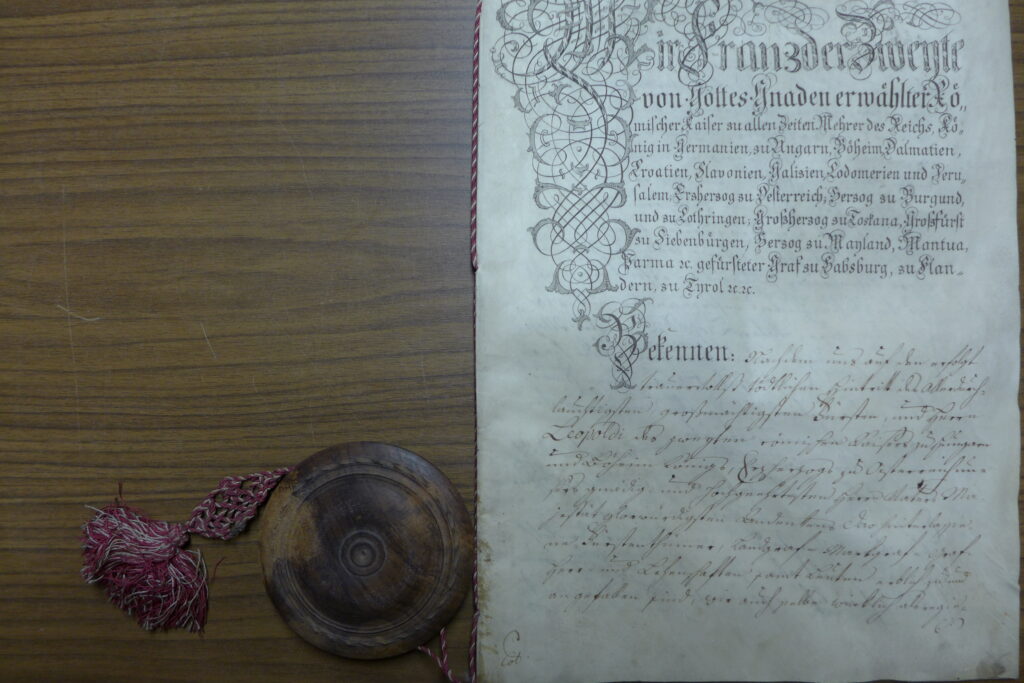

Die Badstuben wurden als Lehen vergeben. Der Bader musste eine entsprechende Ausbildung nachweisen und bekam daraufhin das Bad vom Rat überschrieben. Bei jedem Regentenwechsel wurde über die Vergabe des Bades ein neuer Lehensbrief für die Stadt als Urkunde ausgefertigt, die das Bad an den Bader als Lehen weitergab.

In Weißenhorn gab es zwei Badstuben, die äußere (Illerberger Str. 9) und die innere (Wettbach 6).

Die innere Badstube (Wettbach 6)

Die erste urkundliche Erwähnung einer Badstube stammt aus dem Jahr 1489, als ein Leonhard Waidmann die Badstube im Wettbach an die Kirchenpfleger der Stadtpfarrkirche verkauft 26. Demnach muss diese Badstube schon vorher bestanden haben. Die Eigentümer des Gebäudes lassen sich bis 1465 zurückverfolgen, ohne dass hier aber ein Hinweis auf den Beruf erkennbar ist. 1505 wird ein Hans Bader genannt, der vorher bis 1502 auf der äußeren Badstube wirkte. Hier dürfte – wie früher oft – Beruf und Name übereinstimmen. Ab 1543 liegen Lehensbriefe als Urkunden vor 27. Ab 1622 ist auch das Holz im Lehensbrief erwähnt. Diese Rechtsform der Badstube blieb bis zur Gründung des Königreichs Bayern 1806. Danach gingen die Badstuben in das Eigentum der Stadt über.

1823 wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Magistrats und der Gemeindebevollmächtigten beschlossen, das innere Badhaus zu verkaufen, da es der Stadt nicht mehr nütze und der Unterhalt zu teuer werde. Der Beschluss zu einem Verkauf des Gebäudes wurde aber erst 1826 vollzogen. Nachdem das Landgericht am 06.10.1826 die curatelamtliche Erlaubnis zum Verkauf erteilt hatte, wurde das Gebäude mit einer Anzeige im Ulmer Landbothen vom 04.11.1826 meistbietend zum Verkauf angeboten. Am 23.11.1826 ersteigerte Andreas Abt, Zimmermann aus Söflingen, das Haus für 850 fl.

weitere Baugeschichte der inneren Badstube

Die äußere Badstube

Es lässt sich nicht genau feststellen, ob die innere oder die äußere Badstube zuerst bestanden hat. Im Jahr 1475 ist im Zinsbuch der Liebfrauenpfleg B 83 auf der äußeren Badstube ein Hans Bader genannt (Stadel by dem Statgrabn by dem bad, by dem Pronnen). Bei Hans Bader wird es sich, wie oftmals in dieser Zeit, um den Namen und den Beruf gehandelt haben. Hans Bader erscheint hier weiter bis 1502 und wird ab 1505 auf der inneren Badstube genannt. Nach der Ortsangabe von 1475 muss sich vor dem Haus ein öffentlicher Brunnen, vermutlich ein Pumpbrunnen, befunden haben.

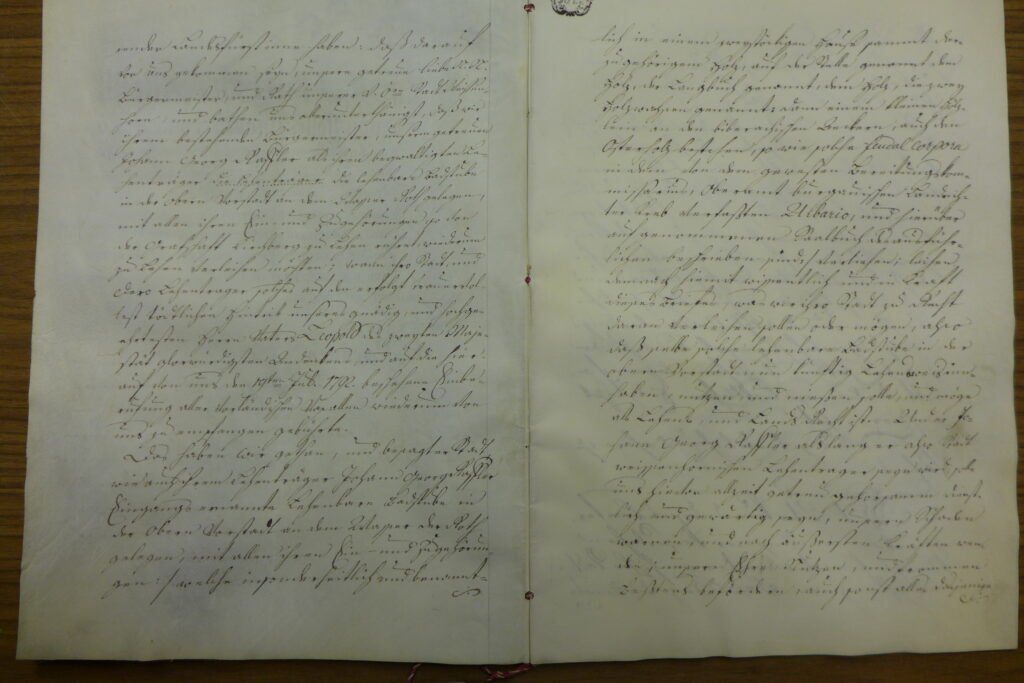

Wie auch schon bei der inneren Badstube sind ab 1543 Lehensbriefe als Urkunden im Stadtarchiv vorhanden 28. Hier sind bereits ab 1543 die Holzrechte des Baders aufgeführt. Im Akt A 218 ist eine Beschreibung des Gebäudes aus dem Jahr 1777 enthalten: ‚welches ein großes ansehet gebäude, aber (?) und im Werth von 850 fl ist, hat zur Zeit Johann Neher gegen wochentliche Abgabe zu 1 fl 4 x. Dann besondere 3 fl fur das Mayen Baade in, wird aber von gemeiner Stadt aus dem besonders dahin gewidmeten Baaderholz mit benothichtem Holz versehen. Wir sehen auch gar nicht wie ein größerer Nuzen zum gemeinen als zur Zeit gezogen werden konte: Ja der anzige Imhabere wünscht anderwertiges Unterkommen, gestalten bey dermalig nöthige Zeite, die beplante Einnahme von Baadenden die Abgabe kümerlich auswerfen solle‚. Hieraus kann geschlossen werden, dass die Badstube schon zu dieser Zeit keinen auskömmlichen Ertrag mehr bot.

Seit 1769 ist ein Martin Roth als Inhaber der Badstube genannt, im Einwohnerverzeichnis 1786 als ‚Chyrurg‘ bezeichnet. 1819 ist sein Sohn Valentin, ebenfalls Chirurg, Betreiber der Badstube. 1836 starb der Bader Roth. Somit war das Vertragsverhältnis mit der Stadt erloschen, der Badebetrieb wurde eingestellt.

Am 13.05.1836 befand der Magistrat: ‚Nachdem der Magistrat nicht gesinnt ist, das äussere Bad als solches brauchbar herzustellen und für die Zukunft zu unterhalten, indem eine Badeanstalt für die Commune kein absolutes Bedürfniß ist und nicht nur die Herstellung u. bauliche Unterhaltung eine bedeutende Last ist, sondern auch hinsichtlich des jährl. Aufwands an Brennholz sehr kostspielig fällt; so hat der Magistrat einstimmig beschlossen: Solle das äussere Bad samt Stadl u. Garten mit Zugabe der vollständigen Gemeindgerechtigkeit u. der Forst-Nutzung p 1 Klftr Holz u. 200 Wellen gegen 1 fl 27 x Macherlohn denn allen weiteren gemeindlichen Kosten öffentl. verkauft, u. hierüber die Erklärung der Gemeindebevollmächtigten erhollt werden Zu dem Ende wird vor allem die Schätzung vorgekehrt‚. Maurermeister Kerner und Zimmermeister Abt schätzten den Wert auf insgesamt 1523 fl.

Das äußere Badhaus wurde im Allgemeinen Anzeiger für das Königreich Bayern vom 24.08.1836 und im Ulmer Landbothen vom 27.08.1836 öffentlich zur Versteigerung ausgeschrieben. Maurermeister Franz Deíbler gab mit 1425 fl das höchste Angebot ab. Weil dies dem Magistrat aber zu gering erschien, wurde das Haus ein zweites Mal ausgeschrieben. Beim zweiten Versteigerungstermin war außer Franz Deibler niemand anwesend. Dieser beharrte auf seinem Angebot vom 23.09., sofern niemand mehr biete. Am 30.01.1837 fand nach erneuter Bekanntmachung ein dritter Versteigerungstermin statt. Dieses Mal wurden aber das Wohnhaus und der Stadel getrennt angeboten. Für das Wohnhaus gab Joseph Thalhofer (Stadtwirt, Hauptstr. 28) mit 1355 fl und für den Stadel Michael Kircher (Engelwirt, Hauptstr. 9) mit 430 fl das Höchstgebot ab, so dass die Versteigerung zusammen 1785 fl erbrachte.

weitere Baugeschichte der äußeren Badstube

Das Volksbad

Obwohl der Magistrat im Jahr 1836 kein Bedürfnis für eine Badestube sah und die beiden Bäder auflöste, wurde es doch in Teilen der Bevölkerung bedauert, keine Bademöglichkeit in der Stadt mehr zu haben. Besonders das steigende Hygienebewusstsein im 19. Jhdt rief Befürworter eines solchen Bades auf den Plan.

Im Jahre 1892 wurde mit privater Initiative zwischen den beiden Rotharmen ein Wannen und Brausebad erstellt, genannt Volksbad Weißenhorn. Der unterm 23.10.1895 gegründete Verein für Volksbäder in Weißenhorn hatte um Übernahme des Volksbades in städtische Regie nachgesucht. Diesem Ersuchen wurde aber erst viel später entsprochen. Das Bad war jeden Samstag ab 13 Uhr geöffnet 29.

Neben dem Bad wurden, getrennt nach Geschlechtern, Holzbauten quer über die Roth errichtet, die es den Bürgern ermöglichten, im Fluss ein Bad zu nehmen. Als 1930 das neue Freibad bei den Bleichwiesen in Betrieb genommen wurde, bestand nach dieser Bademöglichkeit kein Bedarf mehr, die Holzverschläge wurden abgebaut.

Das Volksbad bestand bis 1969. in diesem Jahr wurden noch 1790 Wannenbäder registriert. Die Preise betrugen für 1 Wannen-Vollbad 50 Pfg., für 5 Wannenbäder 2.- Mark, für 1 Brausebad 20 Pfg. und für 1 Fichtennadel-Extrakt-Bad = 1.50 Mark 30. 1972 wurde die neue Kleinschwimmhalle bei der Grundschule Süd eröffnet. Da mittlerweile fast jeder Haushalt ein eigenes Badezimmer besaß, bestand kein Bedarf mehr nach einem öffentlichen Wannenbad. Das Baden, besser gesagt nun das Schwimmen, wurde zu einer sportlichen Aktion und entfernte sich somit vom ursprünglichen rein hygienischen Gedanken.

Die Behandlung der öffentlichen Badeanstalten (Kleinschwimmhalle und Freibad) erfolgt im Rahmen der Sportanlagen.

Barbiere und Chirurgen

Neben den Badern, die in der Regel auch als Barbiere arbeiteten, gab es auch Barbiere, die diese Arbeit hauptberuflich ausführten. Von 1572 bis 1578 ist ein Balthasar Miller als Barbier auf dem Haus Hauptstr. 4 ansässig, 1578 wechselt er auf das Haus Hauptstr. 21 (jetzt Gasthaus Bären) und wird dort ‚Maister Baltus Miller aus Altenstaig vor Ulm‚ genannt. 1584 wirkt hier Georg Weitmann als Barbier, danach wird der Beruf hier nicht mehr genannt.

Als die Badstuben 1836 geschlossen wurden arbeitet danach ein Johann Heckenberger auf dem Haus Martin-Kuen-Str. x (später Bräuhaus der Engel-Brauerei) bis ca. 1856 als Barbier. 1858 wechselt er auf das Haus Kaiser-Karl-Str. 1 (jetzt abgebrochen) und 1875 auf Reichenbacher Str. 1. Sein Sohn Leopold betreibt das Geschäft ab 1882 auf Hasengasse 4 und firmiert hier aber als Bader, ebenso wie sein Enkel Konstantin ab 1906 auf An der Mauer 18.

Weitere Bader finden sich 1882 auf Illerberger Str. 5 und Sebastian-Seiler-Str. 7.

Nach dem ersten Weltkrieg werden die Barbiere nun Friseure genannt, deren Zahl bis heute ständig zunimmt und die nicht alle erwähnt werden sollen. Lediglich Karl Rembold, der den ältesten genannten Friseursalon in Weißenhorn betrieb, soll aufgeführt werden. Der Salon wird 1922 erstmals auf der Memminger Str. 5 genannt, 1932 von seinem Sohn Karl übernommen und bestand bis in die 50er-Jahre.

Als Chirurgen wurden früher Wundärzte bezeichnet, die ohne akademische Ausbildung Verletzungen und Knochenbrüche behandelten. Als solchen finden wir von 1819 – ca. 1850 Kajetan Haberes auf dem Haus Hauptstr. 18. Auch Valentin Roth, der letzte Bader auf der äußeren Badstube, wird von 1831 ab als Chirurg bezeichnet.

Ärzte und Apotheken

Erster approbierter Arzt

Der erste approbierte Arzt in Weißenhorn war Dr. Johann Gufer, 1674 auf dem Haus Kirchplatz 8 (jetzt Gasthaus Traube). Es ist nicht klar, ab wann Dr. Gufer in Weißenhorn praktizierte und wo. Nachdem der Stadtrat bereits am 24.09.1671 darüber berät, ob Dr. Gufer seine ärztliche Praxis von der Apotheke trennen darf und sein Apothekergesell die Apotheke kaufen darf, muss er schon vorher in Weißenhorn eine Praxis gehabt haben. Der Rat stimmte der Abtrennung der Apotheke aber nicht zu. Dr. Gufer kaufte um 1674 auch das hinter seinem Haus gelegene ‚Kastenknechtshaus‘ An der Mauer 1 31 hinzu, brach es ab und pflanzte dort einen Apothekergarten. Nach 1677 wurde das Haus Kirchplatz 8 verkauft und ab 1684 als Gasthaus geführt.

Arztfamilie Geiger und Stadtapotheke

Ab 1682 finden wir auf dem Haus Memminger Str. 10 über drei Generationen hinweg die Arztfamilie Geiger, beginnend 1682 mit Herrn Doctor Johann Jacob Geiger. Er dürfte die Nachfolge des Dr. Gufer als Arzt in Weißenhorn angetreten haben. Im gleichen Jahr kauft Dr. Geiger auch das Haus Hauptstr. 5, bricht es ab und erstellt einen Neubau. Er bezieht diesen aber nicht selber, sondern es wohnen dort Familienangehörige. Am 14.01.1690 verkauft Dr. Geiger das Haus für 1500 fl an die Stadt, welche es fortan als Stadtschreiberei nutzt. 1711 kauft sein Sohn, Dr. Franz Josef Geiger, das Haus von der Stadt zurück und richtet sich hier seine neue Praxis ein. Sein Vater, Dr. Joh. Jak. Geiger, dürfte ca. 1714 gestorben sein, dessen Witwe Theresia blieb noch bis 1724 auch auf dem Haus Memminger Str. 10 und wohnte anschließend in MM14. Theresia zog 1740 nach Sauggart (Gemeinde Uttenweiler) und starb dort am 06.07.1740. Theresia Geiger verkaufte am 28.11.1714 das Anwesen MM10 an Caspar und Lorenz Müller, die dort die Weinwirtschaft ‚Zur Krone‘ einrichteten. (den 28t 9bris verkaufft Herr Johann Jacob Geigers Frau Wittib Theresia Geigerin gebohrene Luzin dero Behaußung mit dieser bedingnis, daß Sie noch 10 Jahr in der hinteren Stub und Cammer zu bleiben habe, und zwar an Caspar Müller, der hierauß ein Weinwürthshaus zur Cronen angeordnet und gemacht. Nach Umschluss dieser 10 Jahre ist Frau Geigerin gebohrene Luzin in deß büxenmachers Otts behaußung [MM14] innen gewest, deßhalb alß neue beysiz tracctirt und dero Erbschaft den 2:t oct:1741 von gem. Stadt verhandelt worden) 32. Die Kronenwirtschaft hatte allerdings nur sehr kurz Bestand, schon am 14.07.1716 kaufte der Sohn, Dr. Franz Josef Geiger, das Haus wieder zurück und verkaufte das Haus Hauptstr. 5 wieder an die Stadt, die 1719 die bis dahin interimsweise im Wettbach 16 untergebrachte Stadtkanzlei wieder dorthin zurückverlegte. Dr. Franz Josef Geiger stirbt 1736, sein Sohn Dr. Felix Mathias Geiger führt die Praxis in 3. Generation fort.

Um 1772 dürfte Dr. Felix Mathias Geiger gestorben sein. Das Haus wird an den Apotheker Maximilian Böhm verkauft und beherbergt seitdem ununterbrochen eine Apotheke, heute Stadtpotheke. Vermutlich hat schon die Arztfamilie Geiger auf diesem Grundstück einen Apothekergarten unterhalten. Bis nach dem 2. Weltkrieg blieb dies die einzige Apotheke der Stadt. Ab 1819 leitete Franz Paul Böhme die Apotheke und ab 1852 mit Max Böhme wieder ein Familienmitglied. Am 25.05.1894 übernahm Albert Treuner aus Kulmbach die Apotheke, schon 1897 folgte Richard Schwab. Um 1920 wurde letztlich Wilhelm Zimmermann Eigentümer der Apotheke, sie blieb in Familienbesitz bis 2005.

weitere Apotheken

Die Stadtapotheke war bis 1950 die einzige Apotheke in der Stadt. Um 1950 wurde der Wunsch nach einer zweiten Apotheke in Weißenhorn laut. Der Stadtrat unterstützte diesen Wunsch mit einem Beschluss vom 02.06.1950. Die Geschwister Bachthaler als neue Eigentümer des Gebäudes Hauptstr. 24 (ehem. Weinwirtschaft Zum Hirschen) bauten daraufhin das Gebäude zu einer Apotheke um. Hierbei wurden größere Schaufenster im EG eingebaut. Mit Hans-Heinz Piechulek fand man einen Apotheker als Pächter, der seine Apotheke nach der ehem. Weinwirtschaft Zum Hirschen benannte. Im Jahr 1960 zog Piechulek mit seiner Apotheke in das Haus Hauptstr. 8 um, er nahm den Namen der Hirsch-Apotheke auf den neuen Standort mit.

1976/77 wurde in der Reichenbacher Str. 3 ein Neubau anstelle eines Vorgängerbaus errichtet. Der Laden im EG wird 1978 von Apotheker Helmut Soyer übernommen, der seine Apotheke nach dem Namen des Bauherrn des Neubaus, der St.-Ulrich-Stiftung, Augsburg, St.-Ulrich-Apotheke nennt.

Der Stadtphysikus

In der Stadt Weißenhorn war mind. seit 1728 auch ein Stadtphysikus (damalige Bezeichnung für Amtsarzt) tätig. Dieser übernahm großenteils Aufgaben, die dem heutigen Gesundheitsamt gleichkommen. Er setzte sich für das Impfwesen ein und sorgte sich um gesundheitsgefährdende Stoffe und eine Verbreitung der Hygiene. Aus der Amtszeit der Gerichtsärzte sind einige Stellungnahmen überliefert, die aus heutiger Sicht manchmal amüsant sind, besonders wenn über ‚Ausdünstungen‘, Belüftung und Belichtung berichtet wird.

1728 berät der Magistrat über die Bezahlung und eine Gehaltszulage für Dr. Franz Josef Geiger als Stadtphysikus 33. Auch sein Sohn Dr. Felix Mathias Geiger dürfte diesen Posten innegehabt haben. 1772 dürfte Dr. Geiger gestorben sein, denn in diesem Jahr berät der Magistrat über die Anstellung eines Dr. K. von Koferle als Stadtphysikus 34. Leider tritt dieser Name sonst nirgends auf; wahrscheinlich wohnte er zu Miete und ist daher in den damaligen Eigentümerlisten nicht zu finden.

Erst 1816 ist wieder ein Amtsarzt in Weißenhorn sicher benannt. Es handelt sich um den Landgerichtsarzt Dr. Joh. Nep. Feichtmeier, der 1819 eine Wohnung im Gebäude der damaligen Stadtkanzlei, Kirchplatz 7, erhält. Dr. Feichtmayer wird 1827 pensioniert 35. Sein Nachfolger als Landgerichtsarzt wird Dr. Böck (a.a.O. Beck), zuerst auf Hauptstr. 5, spätestens 1843 im Kraygebäude Kirchplatz 2 und ab 1855 auf Memminger Str. 12. Ab 1875 ist Dr. Mahler als Bezirksarzt auf Östl. Promenade 10 ansässig, ein weiterer Gerichtsarzt, Dr. Michel Gotthold, hat zumindest seine Wohnung im Amtsgerichtsgebäude Kirchplatz 5 (Fuggerschloss).

Ab 1827 ist ein Dr. Miller als praktischer Arzt auf dem Gebäude Hauptstr. 7 als Mieter verzeichnet, der auch die Aufgabe des Armenarztes inne hat. Ab 1838 übernimmt der Gerichtsarzt Dr. Beck zusätzlich diese Aufgabe 36.

Im Jahr 1863 berät der Magistrat über die Ansiedlung eines prakt. Arztes in Weißenhorn. Dieser wird in Dr. Wilhelm Wezler gefunden, der ab 1868 als weiterer Arzt in Weißenhorn erscheint 37, und der einschl. seines gleichnamigen Sohnes bis mind. 1932 in seinem Haus Fuggerstr. 1 praktizieren sollte. 1906 kommt mit Dr. Gustav Rüdinger ein weiterer Arzt hinzu, dessen Praxis in der Östl. Promenade 3 lag, die um 1920 von Dr. Hermann Schlegel übernommen und bis nach 1950 fortgeführt wird.

In der Reichenbacher Str. 4 ist ab ca. 1920 ein Dr. Albert Reichold als Chirurg ansässig. Aus der Promotion ist abzuleiten, dass es sich bei ihm nicht um einen Chirurgen im frühren Sinn handelt, sondern um einen studierten Mediziner. 1932 ist Dr. Otto Veit Nachfolger auf dieser Praxis. Dr. Veit überlebte den Krieg nicht, 1948 ist nur noch seine Witwe hier genannt.

Die Vielzahl an Ärzten nach dem 2. Weltkrieg soll hier nicht weiter behandelt werden.

Zahnärzte

Die Aufgabe der Zahnärzte nahmen früher die Bader bzw. Chirurgen wahr. Der erste Dentist in Weißenhorn ist ab ca. 1905 Gustav Schall, An der Mauer 9. Nach dem Krieg übergibt er die Praxis an Karl Merk. Ab 1932 ist ein Franz Mändl am Kirchplatz 7 auch als Dentist genannt. Es ist nicht bekannt, ob er Angestellter war oder hier auch eine Praxis führte.

Die Vielzahl an Zahnärzten nach dem 2. Weltkrieg wird hier nicht weiter behandelt.

Veterinäre

Der Begriff des Tieraztes erscheint erstmals im Jahr 1819. Franz Joseph Pfaff, Sohn des gleichnamigen Hufschmieds auf Hauptstr. 25, wird dort als Tierarzt geführt. Er wird hier bis zu seinem Tod 1858 genannt. Ab 1858 ist Johann Schneider auf Hauptstr. 20, ab 1861 auf Heilig-Geist-Str. 3 genannt. 1875 erscheint mit Leonhard Volz in der Günzburger Str. 6 auch der Bezirkstierarzt in Weißenhorn.

Ebenfalls 1819 wird Niklas Igel in der Günzburger Str. 35 (jetzt Dietschstr. 4) als Tierarzt genannt. Niklas ist ein Sohn des Abdeckers Jakob Igel. Auf dem Grundstück befand sich spätestens ab 1550 das Haus des Abdeckers (auch Wasenmeister, Kleemeister, Schinder genannt), der außer der Tierkörperbeseitigung auch die Aufgabe des Scharfrichters innehatte. Das Schinderhaus befand sich zuerst im Bereich der Unteren Mühlstraße, ungefähr bei der Hausnummer 6. Es wird dort 1480 in B 303-5 und 1507 in B 301-15 erwähnt. Da der Schinder wegen der unsauberen und gesundheitsgefährdenden Arbeit zu den ‚unehrlichen‘ Berufen zählte, musste er außerhalb der Stadtmauern wohnen. Somit verlegte man seine Arbeitsstätte an die Günzburger Str. 35.

Die Abdeckerei blieb meistens in der Familie, da es den Schindern nicht gestattet war, eine bürgerliche Frau aus der Stadt zu nehmen. Der erste namentlich bekannte Schinder ist vor 1578 Hans Metz. Ab 1595 wirkte Josef Metz, ab 1598 Hans Metz als Abdecker. Die Namen haben den Zusatz, dass sie kein Bürgerrecht in der Stadt haben. Hans Metz wird noch 1632 als Wasenmeister genannt, ab 1692 erfolgt keine Namensnennung mehr. Am 10.03.1738 übernimmt Joseph Igel das Amt als Abdecker und Scharfrichter von seinem Vater, der also schon früher hier tätig gewesen sein muss. Das Amt bleibt weiterhin in der Familie, noch 1786 ist Joseph Igel als Scharfrichter benannt, sein Sohn Jakob bei der Übergabe 1794 nur noch als Kleemeister.

Es ist nicht bekannt, wie lange Niklas Igel als Tierarzt hier tätig war, weil der Name nicht mehr erscheint. Erst 1882 wird mit Anton Igel hier wieder ein Tierazt genannt, der 1900 starb. Noch 1932 wird der damalige Eigentümer, Anton Igel, als Wasenmeister genannt. Im Jahr 1949 brannte das Haus Günzburger Str. 35 ab. Der Neubau erfolgte ab 1950 unter der Adresse Dietschstr. 6.

1906 wird Dr. Wilhelm Schmid als Districtstierarzt auf Blumengasse 3 genannt, 1948 Dr. Ferdinand Schreiber als Tierarzt auf Reichenbacher Str. 10.

Die weitere Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg wird hier nicht behandelt.

Hebammen

Die Tätigkeit von Hebammen – auch ‚Weiße Frauen‘ genannt – lässt sich anhand der Archivalien nicht lückenlos nachweisen. Erst im 19. Jhdt. wird der Beruf klar benannt. Im Jahr 1808 beriet der Magistrat über die Aufstellung eines Landgerichtschirurgen u. Geburtshelfers sowie die Besoldung und die Einrichtung einer Stelle für Hebammen und stellte dafür eine Wohnung in den Vortürmen des Oberen Tores zur Verfügung. 1819 wird mit Franziska Bader die erste Hebamme in der Stadt namentlich genannt. Im Jahr 1843 folgt ihr Johanna Wirth (An der Mauer 15). Ab diesem Jahr ist mit Regina Eberle (Memminger Str. 33) auch noch eine weitere Hebamme aufgeführt. Frau Eberle setzte sich 1865 zur Ruhe 38.

Für die folgenden Jahre sind keine Namen überliefert. Erst 1932 erscheinen mit Elise Rösch (St.-Johannis-Str. 7) und Josefine Heiligensetzer (Diepold-Schwarz-Str. 5) wieder Hebammen im Einwohnerverzeichnis. Frau Heiligensetzer verrichtete ihren Dienst auch noch in den 50er-Jahren.

Die weitere Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg wird hier nicht behandelt.

- Joseph Holl; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1904/1983; Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 24 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 185 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 24, U 24.1, U 24g und U 25; (noch nicht ausgewertet) ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, B 305 ↩︎

- H. Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 384 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 313 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 350a ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 243-2 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 89 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 70.1a und U 91 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 93a ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 93 ↩︎

- Fuggerarchiv ↩︎

- ↩︎

- Hans Burkhart, Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile, 1988, Mareis Druck GmbH Weißenhorn ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 234-4 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 160 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 229 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 224 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, B 115 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 279 ↩︎

- Magdalena Günther in: Weißenhorner Profile 1160-2010; 2010; Heimat- und Museumsverein Weißenhorn ↩︎

- H. Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 133a ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 190a(1543); U 194.3(1548); U 205a(1556); U 214a(1565); U 215.2(1570);

U 229(1581); U 280a(1622); U 302(1651); U 303a(1659): U 307d(1674); U 315(1680); U 316(1690);

U 317(1693); U 320(1769); U 321(1782); U 334(1791); U 338a(1793) ↩︎ - Stadtarchiv Weißenhorn , U 190b(1543; U205b(1559; U 222a(1575; U 235a(1595); U 302a(1651);

U 305a(1662); U 308(1674): U 323(1769); U 327(1782); U 356(1788) U 354(1791); U 338(1793) ↩︎ - H. Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎

- H. Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎

- Ehemaliges Haus des Verwalters des Barchentschauhauses An der Mauer 2 (Factor), später [auch] des Aufsehers des Fugg. Kornkastens An der Mauer 4 (Kastenknecht), erbaut wohl 1537, 1674 abgebrochen und als Garten genutzt. Um 1692 Wiederbebauung mit einem Stadel, dieser um 1775 zu einem Wohnhaus umgebaut. 1883 Umbau zu einem Ökonomiestadel des Gasthofs Traube, 1957 Einbau von WC-Anlagen. ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 219.1/1 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 76-3 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 76-7 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 76-14, 15, 17 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 77-37 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 77-33, 38 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 76-12, A 77-39 ↩︎