Hauptstr. 8 – Herrschaftsgericht und Schule

Das jetzige Gebäude wurde 1707 an Stelle eines Vorgängerbaus als Fuggersches Herrschaftsgericht erbaut. Von 1898 bis 1960 diente es als Schulgebäude und beherbergt jetzt eine Apotheke.

Inhalt

Erster Vorgängerbau bis 1501

Das Grundstück zählt zur ältesten Bebauung der Stadt. Es war mit Sicherheit schon vor 1465 bebaut, allerdings lassen sich die Eigentümer nicht arcvhivalisch nachweisen. 1465 wird Hans Stocklin genannt und 1501 Crstan Rausch und Jorig Bühler (vorher Hauptstr. 24). Die genannten Eigentümer finden sich unüblicherweise am Ende der Steuerliste, im folgenden Jahr wieder in die Reihenfolge eingefügt. Es könnte sein, dass das Haus 1501 neu gebaut wurde und in diesem Jahr noch nicht bestand.

Zweiter Vorgängerbau 1501-1707

Cristan Rausch und Cristan Bühler sind ab 1502 auf diesem Haus (genaue Daten siehe Datenblatt). Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor. 1548 gehört das Haus dem Bürgermeister Alex Schmid, dem auch das Haus Kirchplatz 8 gehört. Bis 1601 wird Alex Schmid hier geführt. Es ist anzunehmen, dass innerhalb der Zeit bis 1601 ein namensgleicher Generationenwechsel stattgefunden hat. 1601 wird Rosina Schmidt, Witwe oder Tochter des Vorigen, genannt. Sie verkauft das Haus Kirchplatz 8 und zieht selber hierher.

Von 1614-1660 ist Raimund Kirchenpaur der Eigentümer, ab 1636 seine Erben. 1660 kauft Hans Christoph Wagner, Bürgermeister (Hauptstr. 7), die Behausung mit Hofraithe für 800 fl Wert; das Nebenhaus und der Stadel sind gestrichen, vielleicht wurden diese abgebrochen?1

Um 1670 wird Hans Jakob Buchmüller Eigentümer; es werden wieder Behausung, Hofraithen und Stadel genannt. Evtl. wurde der Stadel neuerbaut, denn als Wert werden jetzt 930 fl angesetzt. H.J. Buchmüller gehört auch das Grundstück Martin-Kuen-Str. 2 hinter der Schranne. 1693 kauft H.J.Buchmüller den Hof und die Stadelgerechtigkeit des Nachbarn David Lutzenberger (An der Mauer 5), Wert 55 fl.

Am 16.03.1695 erwirbt die Fuggersche Herrschaft das Haus Hauptstr. 8 samt dem Grundbesitz an Mähdern und Äckern für 3500 fl. Das Pflegamt wird in dieses Gebäude verlegt. Es ist nicht dokumentiert, wo sich das Pflegamt zwischen 1660 und 1695 befunden hat. Buchmüller war der Schwager des fuggerschen Pflegers. Bis 1706 war das Haus noch anderweitig bewohnt, zuletzt vom Schwiegersohn der Frau Schmidt; Notiz im Steuerbuch: bis zur Erbauung. Bis dahin war das Haus der Gemeinde steuerpflichtig.

Neubau als Herrschaftsgericht 1707

1707 wurde das Haus neu erbaut. Ab jetzt werden die Angaben im Stadtarchiv mager, weil das Haus nicht steuerpflichtig war und auch von der Stadt nicht benutzt wurde. 1786 ist es im Einwohnerverzeichnis als fugg. Notariat bezeichnet. 1819 werden Graf Joch zu Fried, Mediatsrichter und Anton Carl, gräfl. Fugg. Richter, enannt.

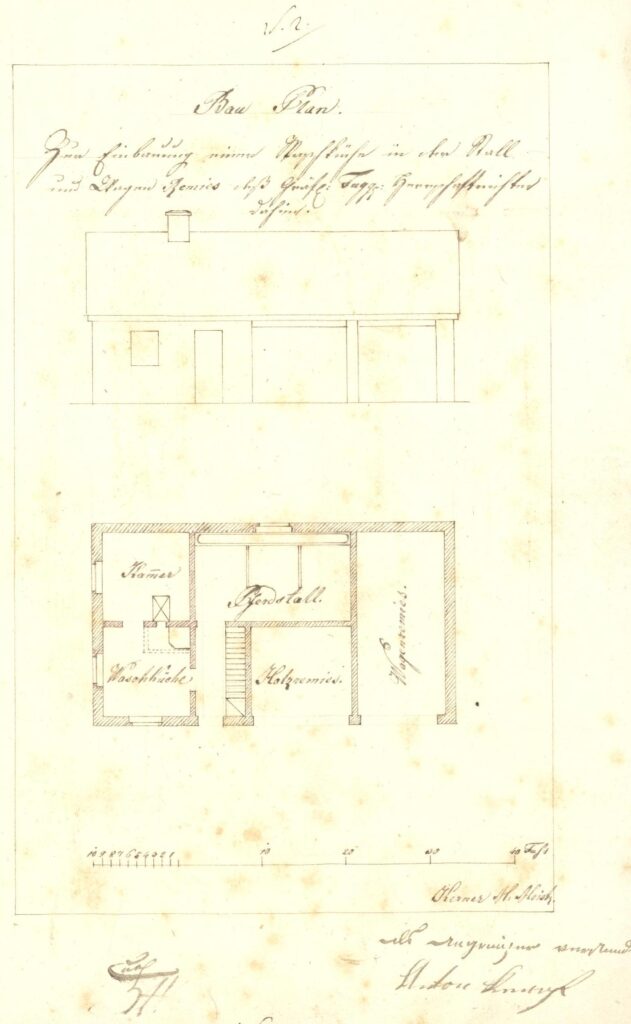

1837 lässt Herrschaftsrichter Carl in den Stall und Wagenremise eine Waschküche einbauen. 1843 wird K. Advocat Singer hier genannt (siehe hierzu auch Schulstr. 29). 1854 sind Anton Kretz, Andreas Humbaur, Joh. Zeller und Herrschaftsrichter Carl Pächter in dem Gebäude. Den Pächtern des ehem Herrschaftsgerichts2 (Hauptstr. 8) erlaubt man die Anlage von Dungstätten im Straßenraum der Institutsgasse, wenn diese vollkommen versenkt und mit Eichenbohlen auf Pflasterebene abgedeckt würden.

Durch die Abschaffung der Herrschaftsgerichte 1848 infolge der Deutschen Revolution brach den Fuggern als Ortsherren ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor weg. In den folgenden Jahren bis 1862 zogen sich die Fugger nahezu vollständig aus Weißenhorn zurück. Die Immobilien wurden zuerst verpachtet, später verkauft. Daher finden wir immer wieder im Zuge öffentlicher Neubauten einen Schriftwechsel zwischen Stadt und fugg. Verwaltung über Anpachtung oder Verkauf von Lokalitäten. In den ersten Jahren blieb es bei einzelnen Anpachtungen. Erst 1862 erwarb die Stadt neben den Schlössern, in die dann zum 01.07.1862 das Landgericht Roggenburg verlegt wurde, auch das ehem. Herrschaftsgerichtsgebäude.3

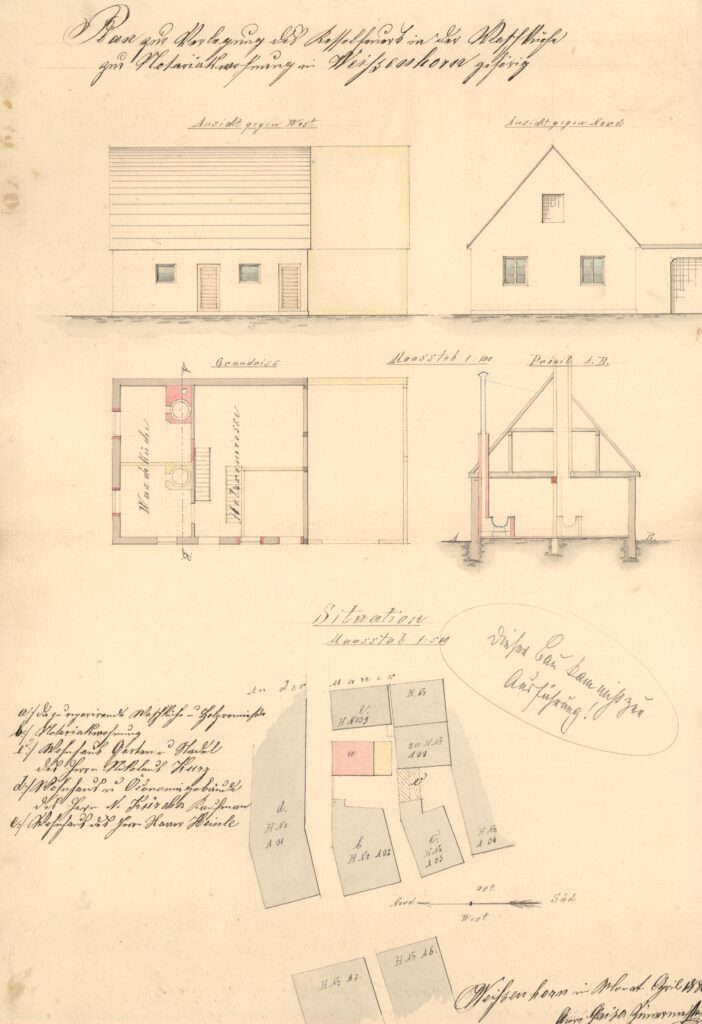

Das Notariat verblieb im Haus Hauptstr. 8. Die weitere Nutzung des Gebäudes ist unklar. 1875 wird im Akt A 261 der Name Weinhart genannt, aber ohne Angabe einer Funktion. Ein geplanter Waschküchenanbau 1880 wurde nicht realisiert. Im Einwohnerverzeichnis 1882 ist nur das Notariat erwähnt. Ein Foto von 1895 lässt das Notariatswappen am Gebäude erkennen.

Nutzung als Schulgebäude

Institutsschule und Kinderbewahranstalt

Im Jahr 1898 begann die Nutzung des Gebäudes als Schulhaus. Obwohl es als solches nicht geplant war, wurde es mit mehreren Umbauten bis 1960 von verschiedenen Schulformen genutzt.

Am 1. 10. 1898 wurde hier eine zweikursige Tagesfortbildungsschule (Bürgerschule) eröffnet. Die Leitung übernahm Hauptlehrer Georg Hornung. Diese Schule bestand bis 1921.

Im gleichen Jahr stellte der Stadtmagistrat unter seinem damaligen Bürgermeister Raimund Zeller (1894 – 1899) an das Mutterhaus der Franziskanerinnen in Dillingen das „Ansuchen“ zur Gründung einer der Knaben-Tages-Fortbildungsschule parallelen zweikursigen Mädchenfortbildungsschule, verbunden mit einer „Industrieschule““ (Handarbeitsschule) für schulpflichtige und schulreife Töchter. Doch die damalige Generaloberin, Angelina Schmid, fand das dafür vorgesehene „Anstaltsgebäude nicht geeignet, da zudem ein größerer Hofraum und Garten fehlten„. So lehnte das Mutterhaus ab. Im Jahre 1900 erging ein erneutes Gesuch des Stadtrates an das Dillinger Mutterhaus und wurde von der mittlerweile neuen Generaloberin M. Innocentia Mussak O.S.F. „angenommen, da die Stadt Weißenhorn das alte Fuggerhaus in der Hauptstrasse als vorläufigen Notbehelf bezeichnete und einen Neubau in einem Garten in Aussicht stellte.“ (Gärtnerei Ziegler/Schrodi, Gelände des ehem. Städt. Kindergartens in der Kaiser-Karl-Straße.) Dieser „vorläufige Notbehelf“ bestand dann immerhin bis 1930.

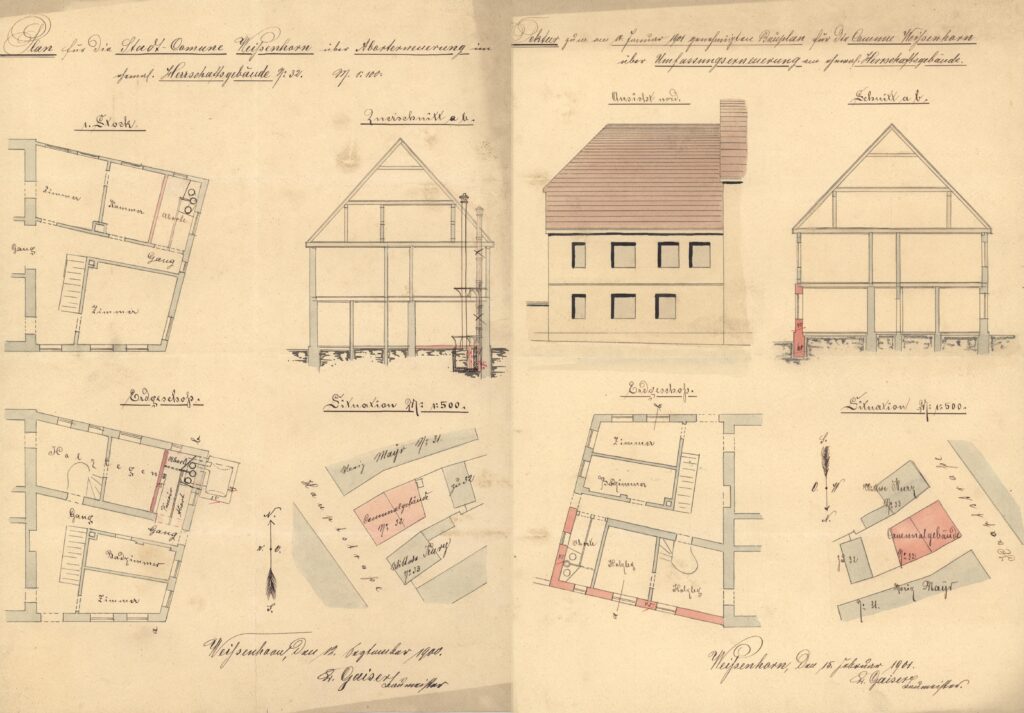

Mit dem 13. August 1900 fertigte der Weißenhorner Baumeister Luitpold Gaiser für den Rat der Stadt einen Plan des anvisierten Schulgebäudes in der heutigen Hirschapotheke „zwecks Einrichtung einer Mädchenfortbildungsschule“. Mit Entschließung der Kreisregierung von Schwaben vom 02.11.1900 wurde die Errichtung einer „weiblichen Fortbildungsschule“ genehmigt. Am 04.11.1900 kamen die ersten Franziskanerinnen nach Weißenhorn und eröffneten im ehemaligen Herrschaftsgebäude eine Kinderschule, einen Kurs für weibliche Handarbeit und eine Fortbildungsschule für Mädchen unter Leitung von M. Raphaela Trutter O.S.Fr. – Oberin war M. Alexia Schiele vom Mutterhaus Dillingen.

Im September 1900 wurden die Abortanlagen erneuert und im Februar 1901 kamen Umbauarbeiten am Rückgebäude und die Erneuerung der nördl. Umfassungswand des Anbaus zur Ausführung. 1907 wurde der Kamin erneuert. 1911 wurde eine Schaukel für die Kleinkinderbewahranstalt angeschafft.

Aufgrund einer Verordnung vom 08.04.1911 wurde die Mädchenfortbildungsschule dreiklassig und erhielt den Namen „Institutsschule“. Es kamen immer mehr Schülerinnen aus dem schwäbischen Raum, auch jenseits von Iller und Donau. Ab September 1913 hieß die Schule dann „Städtische Institutsschule“; sie war ihrem Lehrplan und Beispiel nach eine Mädchenmittelschule. Zur räumlichen Situation im Schulgebäude Hauptstraße 8 vermerkt die Chronik der Franziskanerinnen, dass aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und einer Regierungs-Entschließung von 1918 eine Teilung der Klassen vorgenommen wurde. Eine zweite Deutsch-Lehrkraft wurde beschäftigt und ein weiterer Raum im Hause für Schulzwecke genutzt. Ferner wurden durch die Stadt im Dachboden drei Zimmer für Wohn- und Schlafzwecke der Schwestern und in den oberen Stock 2 Klosetts eingebaut. Am 20. März 1920 wurde eine Hauskapelle in Form eines

„schlichten, ausgemalten Zimmerchens mit Altärchen“ durch den Kunstschreiner Kaspar Schrauth eingebaut. 4 1925 wurden weitere Zimmer und Aborte im Institutsschulgebäude eingebaut.

Zum 09.09.1930 wurde der Schulbetrieb in das Fuggerschloss verlegt.

Berufsschule

1928 strebte der Bezirksschulrat eine Berufsfortbildungsschule in Weißenhorn an, der der Stadtrat am 20.12.1928 zustimmte. Die Kreisregierung genehmigte die Errichtung einer städt. Berufsfortbildungsschule zum 01.05.1930. Die Eröffnungsfeier fand am 06.05.1930 statt. Somit bestand über einen kurzen Zeitraum ein Parallelbetrieb der Mädchenrealschule und der Berufsschule.

Im Zuge der Neuordnung des gesamten Schulwesens 1937 durch die NS-Machthaber wurde auch das Berufsschulwesen neu organisiert. Zum 01.11.1938 wurde die allgemeinen Berufsschulpflicht eingeführt. Der Ausbau der hiesigen Berufsschule wurde bis zur Klärung des Fragenkomplexes zurückgestellt. Die Unternehmerschaft der Berufsschule wurde am 29.04.1939 an den Landkreis übertragen.

1934 wurde eine Zentralheizung in das Schulgebäude eingebaut.

Am Ende des II. Weltkriegs wurde nach der Zerstörung Neu-Ulms am 17.12.1944 das Finanzamt vorübergehend nach Weißenhorn ausgelagert und auch im Gebäude Hauptstr. 8 untergebracht. 1945 musste das Finanzamt aber das Berufsschulgebäude räumen und wurde in der Dienstwohnung des Amtsgerichts im Neuffenschloss untergebracht.

Zum Schuljahr 1952/53 nahm die neue Berufsschule in der Adolf-Wolf-Str. 26 ihren Betrieb auf.

Deren Räume wurden von der landw. Haushaltungsschule übernommen, die ihrerseits aus ihrer bisherigen Bleibe in der Bahnhofstr. 11a ausziehen musste, weil die Oberrealschule die Räume im Souterrain benötigte. 1954 bezog die Landwirtschaftsschule ihren Neubau an der Memminger Str. 59.

Ausweichquartier der Volksschule

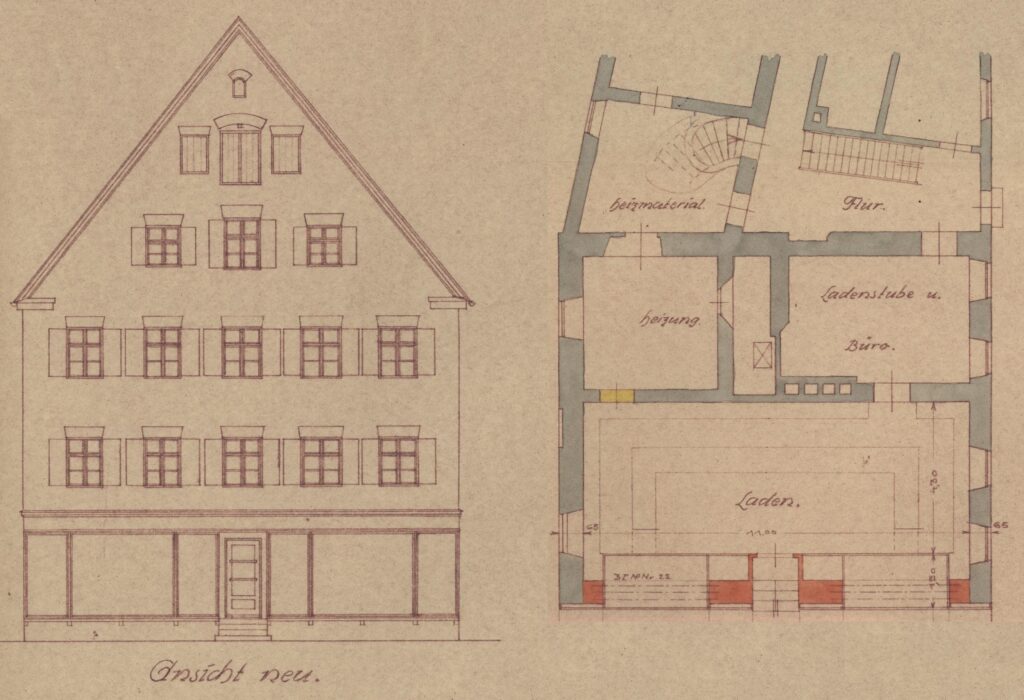

1951 wurde der Textil-, Kurz- und Spielwarenladen der Frau Theres Stempfle in der Hauptstr. 7 von der Sparkasse gekündigt, weil das Geldinstitut diese Räume für eine Erweiterung benötigte. Frau Stempfle stellte daher den Antrag, ihren Laden nach Hauptstr. 8 zu verlegen, um dort die Geschäftsräume zu erweitern. Sie möchte dazu im EG des Gebäudes ein großzügiges Schaufenster einbauen.

Der Stadtrat schob eine Entscheidung heraus, weil die neue Berufsschule im Eschach noch nicht fertiggestellt war. Die Sparkasse erhob Räumungsklage und unterstützte das Vorhaben der Frau Stempfle dringend. Doch das Denkmalamt erhob mit Schreiben vom 25.09.1951 Einspruch gegen die Pläne.

Am 26.10.1951 beschloss der Stadtrat auf Antrag der Volksschule, die Räume in HS08 der Schule zur Verfügung zu stellen. Der Antrag der Frau Stempfle war hierdurch hinfällig geworden. Frau Stempfle konnte ihren Laden dann in ein Nebengebäude des Anwesens Hauptstr. 7 verlegen.

Am 16.11.1951 stellte man fest, dass die VHS ohne Genehmigung des Stadtrates 2 Räume in der Berufsschule HS08 belegt hatte und musste diese wieder räumen.

Nach Auszug der Berufsschule wurden 3 Säle der VHS mit Stadtbücherei überlassen, 3 Säle an die Volksschule gegeben, 1 Zimmer im EG an das Rote Kreuz und 2 Zimmer im 1.OG an RA Dr. Oswald. Nachdem RA Oswald seine Kanzlei 1955 in sein neu erbautes Wohnhaus verlegt hatte, wurden diese Räume von der Stadtpolizei übernommen und die Stadtkasse in die Polizeiräume im Rathaus verlegt.

Im Jahr 1956 zählte man 560 Volksschüler in 15 Schulklassen, aufgeteilt auf die Gebäude Schulstraße 7 (sechs Klassen), Schulstraße 5 (sechs Klassen) und Hauptstraße 8 (drei Klassen).

Umbau zur Apotheke

Am 16.12.1957 wurde das Gebäude Hauptstr. 8 für 75.000 DM an Apotheker Piechulek (bis dahin in Hauptstr. 24) zum 01.10.1959 verkauft. Am 24.04.1959 war Apotheker Piechulek als Käufer des Gebäudes jetzt der Kaufpreis zu hoch. Nach einem Gutachten betrüge der Verkehrswert nur 72.400 DM, er solle aber 75.000 DM zahlen. Der Kauf sei noch nicht verbrieft. Andererseits war die Stadt verpflichtet, das Haus bis 01.10.1959 von der Schulnutzung zu räumen, was nicht gelingen konnte. Daher musste nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Leider ist nicht dokumentiert, wie diese gelöst wurden und wie lange die Räume noch von der Volksschule genutzt wurden.

Apotheker Piechulek stellte noch 1959 den Bauantrag und begann 1960 mit den Bauarbeiten zum Einbau einer Apotheke. 1972 wurde das Nebengebäude umgebaut und 1976 erhielt das Haus neue Fenster. 1981 wurde die Werbeanlage verändert. 2002 wurde die Apotheke umgebaut und der Eingang verlegt. Hierbei wurde ein stilisierter Portikus aus Stahlträgern als Akzent gesetzt.

- Eigentumsentwicklung Hans Christoph Wagner:

H.C. Wagner kauft 1636 das Haus Hauptstr. 9. Vor 1651 erwirbt er auch das Nachbargrundstück Hauptstr. 7, und bricht dieses ab. Er übergibt den Bauplatz an seinen Sohn BM H.C. Wagner, der sich hier ein neues Haus baut. H.C. Wagner alt dürfte wenig nach Kauf und Übergabe von HS07 gestorben sein, denn er ist 1651 bereits als S: (selig = verstorben) bezeichnet. BM H.C. Wagner erbt HS09 und kauft um 1660 auch noch HS08 hinzu. Um 1674 verkauft er HS08 und HS09, bleibt selber auf HS07. Sein Sohn Christoph Wagner jung kauft 1674 die Georgenwirtschaft Memminger Str. 4 (wohl mit dem aus den Verkäufen HS08 und HS09 erhaltenen Geld). 1694 stirbt BM H.C.Wagner, sein Sohn erbt HS07 und verkauft dieses Haus. Die Georgenwirtschaft MM04 wird von Christoph Wagner jungs Sohn Franz ab 1716 weitergeführt. ↩︎ - Durch das Gesetz vom 4. Juni 1848 wurden die adlige bzw. gutsherrliche Gerichtsbarkeit und Polizeiordnung aufgehoben, eine der Hauptforderungen der Revolution von 1848. ↩︎

- Mit dem Gerichtsverfassungsgesetz vom 10. Januar 1861 wurde die Rechtspflege auch auf der unteren Ebene von der Justiz getrennt (1. Juli 1862) und für die nichtstreitige (freiwillige) Gerichtsbarkeit ständige Notariate eingerichtet. Die administrativen Aufgaben gingen auf die Bezirksämter (hier Bezirksamt Illertissen) über. ↩︎

- ein Bruder der Schwester M. Alferina Schrauth, Geburtsname Barbara, aus Kürnach, Unterfranken, bei Würzburg ↩︎