Schulen in Weißenhorn – Teil 4 1945-heute

Inhalt

IV Die Schullandschaft nach 1945

Nach der Kapitulation der NS-Regierung wurde das gesamte Bildungswesen erst einmal auf Null gestellt. Die eingesetzte Militärverwaltung – in Weißenhorn die amerikanische – wachte darüber, dass die Unterrichtsinhalte und auch die Lehrer frei von ideologischem Gedankengut wurden. Insbesondere die Lehrer wurden auf ihre NS-Vergangenheit hin überprüft und durften teilweise nicht mehr an ihre alten Unterrichtsstellen zurückkehren.

Die grundlegendste Veränderung nach dem 2. Weltkrieg war die demokratische Umgestaltung der Schule und die Anbindung ihrer erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben an den Kanon der Menschenrechte. Mit der „Reeducation“, die nach dem 2. Weltkrieg durch die Siegermächte durchgeführt wurde, ist 1945 ein Demokratisierungsprozess eingeleitet worden, der 1946 bereits von der Bayerischen Verfassung übernommen und seitdem nicht mehr in Frage gestellt wurde.

Mit einem Erlass des bayerischen Kultusministers wurde z.B. am 05.06.1946 die körperliche Züchtigung in der Volksschule verboten. Aber es hing wohl mit der langen Tradition körperlicher Züchtigungen in Familie und Schule zusammen, dass dieses Verbot zunächst nicht durchsetzbar war, wie sich auch schon frühere Maßnahmen gegen das Züchtigungsrecht der Lehrer nicht durchsetzen ließen.

Die wegen ihrer kirchlichen Leitung geschlossenen Schulen wurden restituiert und durften ihren Unterricht wieder aufnehmen. Kriegsschäden an Gebäuden mussten beseitigt werden. Der Materialmangel führte zur Improvisation. Erst langsam konnte der Unterricht wieder im gewohnten Umfang anlaufen.

Ein großes Problem stellte der Zuzug von Heimatvertriebenen dar. Die Bevölkerung stieg sprunghaft und für die vielen zugezogenen Kinder war nicht genug Raum vorhanden. Dies führte zwangsläufig zu übergroßen Klassen, die an das Lehrpersonal besondere Anforderungen stellten.

Die westdeutsche Kulusministerkonferenz beschloss am 17.02.1955 im Düsseldorfer Abkommen Vereinheitlichungen im Schulwesen. Alle höheren Schulen erhielten die Bezeichnung Gymnasium. Englisch wurde Pflichtfremdsprache.

1968 wurde die konfessionelle Trennung der Volksschule und der Volksschullehrerbildung aufgegeben. Diese Aufhebung war aber auch juristisch äußerst schwierig. Die konfessionelle Trennung der Schulen war nämlich 1924 konkorditär mit der katholischen Kirche vereinbart und auch im Kirchenvertrag mit der evangelischen Kirche festgeschrieben worden. Überdies aber hatte die Bayerische Verfassung die Bekenntnisschule als Regelschule vorgeschrieben. Nach längeren Verhandlungen mit den Kirchen gelang es durch ein von allen Parteien getragenes Volksbegehren am 07.10.1968 auch die erforderliche Verfassungsänderung zu erreichen. Die Volksschulen waren nunmehr nach § 135 der Bayerischen Verfassung „gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigen Kinder“. In diesen Schulen sollten die Schüler „nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen werden“. Obgleich dieser Verfassungstext auf dem Hintergrund der heutigen religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung neue Probleme aufwirft, war dieser Schritt von 1968 zukunftweisend.

Nach dem Hamburger Abkommen vom 28.10.1964 wurde ab 1966 auch in Bayern in Grund- und Hauptschule unterteilt. 1965 wurde das 9. Schuljahr für die Hauptschule eingeführt.

Die schulorganisatorisch größte Leistung der Nachkriegszeit war die Erweiterung und Verdichtung des Netzes weiterführender Schulen und die Umwandlung der Volkschule aus der wenig gegliederten Dorfschule in größere und in Grund- und Hauptschulen unterteilte Verbandsschulen (Mittelpunktschulen). Seit ungefähr 1963 versuchte man, kleinere benachbarte Schulen zu einem Verbund zusammenzuschließen, weil die kleinen Dorfschulen das erforderliche Bildungsangebot nicht mehr zeitgemäß vermitteln konnten. Auch in Weißenhorn wurde ein Schulverband gegründet.

Der „Schulentwicklungsplan für die mittleren Schulen und Gymnasien“ von 1964 sah vor, das Netz von Realschulen und Gymnasien landesweit auszudehnen und so jedem Schüler die Möglichkeit zu bieten, eine weiterführende Schule zu besuchen. Auf diesem Wege sollte auch das große Stadt-Land-Bildungsgefälle beschleunigt abgebaut werden.

Mit der Oberstufenreform Anfang der 1970er Jahre bekamen die Schüler der höheren Klassen ein neues Notensystem, das 16 Stufen umfasste.

Von 1954 bis 1990 änderte sich die Verteilung der Schulabschlüsse gewaltig: 1954 hatten gerade einmal 15,4 Prozent aller Schüler an weiterführenden Schulen ein Gymnasium besucht. 1990 konnten 24,4 Prozent das Abitur vorweisen. In die Volksoberschule (später Hauptschule) gingen 1954 noch 71,5 Prozent, 36 Jahre später waren es gerade noch 32 Prozent, die einen Hauptschulabschluss machten. Auch der Anteil der Schüler, die ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen, war von über 16 Prozent auf knapp die Hälfte gesunken. 2024 hatten nur noch 12% (der Bevölkerung unter 29 Jahren) einen Hauptschulabschluss, 25% einen mittleren und 58% die Fachhochschul- bzw. Hochschulreife. 5% blieben allerdings ohne Schulabschluss.

Mit dem Schuljahr 1983 wurde im damaligen Westdeutschland eine Abschlussprüfung eingeführt, um den sog. qualifizierenden Hauptschulabschluss zu erhalten, im Volksmund ‚Quali‘ genannt.

Der Übertritt von der Grundschule an die Realschule schon nach der 4. Klasse wurde in Bayern 1992 als Schulversuch eingeführt und 2000 der Regelfall.

Seit dem Schuljahr 1999/2000 wurde an den Hauptschulen die Möglichkeit geboten, in besonderen Klassen nach 10 Jahren einen mittleren Schulabschluss (ähnlich dem Realschulabschluss) zu erreichen. Diese Klassen wurden M-Klassen genannt.

Seit dem Schuljahr 2011/12 wurden die Hauptschulen in ‚Mittelschulen‘ umbenannt. Dieser Begriff wurde früher für die Realschulen verwandt und bezeichnete einen mittleren Schulabschluss zwischen Volksschule und Gymnasium. Da ein solcher Abschluss zwar seit 2000 an einer Hauptschule möglich, aber nicht die Regel ist, wurde diese Umbenennung vielfach als euphemistisch und abqualifizierend für ältere mittlere Schulabschlüsse angesehen.

Eine Episode blieb der Versuch, die Gymnasialzeit zu verkürzen um die Schüler früher in Studium oder Arbeit zu bringen. Das G 8 genannte Modell, was ein Abitur nach nur 8 Jahren Gymnasium ermöglichen sollte, scheiterte an der gesellschaftlichen Akzeptanz. Nach seiner Einführung 2010 legten letztmals 2024 Schüler nach diesem Modell das Abitur ab.

Grund- und Hauptschule

Die Grund- und Hauptschule hatte nach dem Krieg die meisten Probleme zu meistern. Zuerst die sprunghafte Zunahme von Schülern durch die Vertriebenen, dann die Zusammenlegung von Schulen im Zweckverband, die starke Abwanderung auf höhere Schulen (von 71,5 % Schüleranteil 1954 auf 12 % im Jahr 2024) und zuletzt wieder die Zunahme durch Flüchtlinge. Auf die damit verbundenen sozialen und pädagogischen Probleme soll hier gar nicht eingegangen werden.

Der Unterricht in der Volksschule lief nach der Kapitulation im üblichen Maß wieder an, da das Gebäude nicht zerstört war. Der Zuzug von Heimatvertriebenen führte aber zu einer starken Zunahme der Schülerzahlen. Am 30.08.1946 stellte der Stadtrat fest, da mittlerweile über 500 schulpflichtige Kinder in der Stadt seien, werde ein weiteres Schulgebäude erforderlich.

Am 26.10.1951 beschloss der Stadtrat auf Antrag der Volksschule, Räume im Gebäude Hauptstr. 8 der Schule zur Verfügung zu stellen. Nach Auszug der Berufsschule 1952 wurden 3 Säle der VHS mit Stadtbücherei überlassen, 3 Säle an die Volksschule gegeben, 1 Zimmer im EG an das Rote Kreuz und 2 Zimmer im 1.OG an RA Dr. Oswald. Nachdem RA Oswald seine Kanzlei 1955 in sein neu erbautes Wohnhaus verlegt hatte, wurden diese Räume von der Stadtpolizei übernommen und die Stadtkasse in die Polizeiräume im Rathaus verlegt.

Im Jahr 1956 zählte man 560 Volksschüler in 15 Schulklassen, aufgeteilt auf die Gebäude Schulstraße 7 (sechs Klassen), Schulstraße 5 (sechs Klassen) und Hauptstraße 8 (drei Klassen).

Das alte Schulhaus Schulstr. 5

Auch das alte Schulhaus wurde nach dem Krieg noch benutzt. 1951 wurde ein hinterer Eingang hergestellt und eine Abortanlage angebaut. Erst 1967 wurden die Aborte in Spülklosetts umgebaut.

Nach dem Neubau der Volksschule an der Reichenbacher Str. wurde das Gebäude nicht mehr als Schule benötigt. Es wurde an die Firma Südtrikot – Süddeutsche Trikotwarenfabrik, Ulm, als Gewerbebau vermietet. Diese Nutzung dauerte bis zur Kündigung zum 31.12.1971.

Das Gebäude stand dann eine zeitlang leer. 1974 wollte die Stadt das Haus abbrechen. Das Denkmalamt versagte aber die Abbruchgenehmigung. 1975 wurde die alte Schule zum Verkauf angeboten und fand 1976 in Verleger und Heimatpfleger Anton H. Konrad einen Käufer. Er sanierte es als Verlagsgebäude, Buchhandlung und Wohnhaus in behutsamer Form. Auf der Ostseite des Grundstücks wurde ein barocker Ziergarten angelegt.

Das Schulhaus Schulstr. 7

Dieses Schulhaus war bis 1963 das eigentliche Schulhaus. 1958 wurde der vordere Eingang zur Schulstraße geschlossen und der Haupteingang auf die Rückseite verlegt.

Nach Fertigstellung der neuen Grundschule an der Reichenbacher Str. 26 im Jahr 1963 wurde das Gebäude aber nicht frei. Daher erteilte die Stadt einigen Kaufanfragen auch Absagen. Das Schulhaus wurde weiterhin dringend gebraucht. Im November 1964 stellte die Stadt die Räume der Stadtbücherei und dem Volksbildungswerk zur Verfügung. Am 12. März 1966 wurde die Stadtbücherei nach siebenjähriger Pause unter Leitung von Herrn Krassa in der Schulstraße 7 wieder eröffnet. Das LRA verfügte am 04.08.1967, dass eine Sonderschule (seit 01.09.1966 mit einer Klasse im UG der Grundschule Reichenbacher Str. untergebracht) mit 4 Klassen eingerichtet wird und im Schulhaus SH07 kostenlos unterzubringen sei. Dem stimmte der Stadtrat nicht zu und wollte dies in die Verhandlungen zur Auflösung des Zweckverbandes der Oberrealschule einbringen.

1965 wurde das alte Schulhaus neu verputzt und erhielt neue Fenster. 1966 wurde die nicht mehr funktionsfähige Dampfheizung ausgebaut und wieder Einzelöfen aufgestellt, die Abortanlagen im EG wurden abgebrochen. An deren Stelle kamendie Heizöltanks für die Ölöfen. Im April 1966 wurde auch die 1911 gepflanzte Luitpoldlinde im Schulhof gefällt.

Im Rahmen der Beratung über eine Renovierung der alten Volksschule kam der Gedanke auf, dieses Gebäude als Realschule der Mädchen zu verwenden, weil ein Neubau am Fuggerschloss problematisch werden könnte. Die meisten Stadträte hielten die alte Volksschule aber für ungeeignet.

Durch die Gründung des Schulverbandes zum 01.09.1969 und die Einführung des 9. Schuljahres benötigte die Schule nun 27 Klassenzimmer. Zur Verfügung standen 20 Klassenzimmer in der neuen Volksschule, zwei in Grafertshofen und zwei in Bubenhausen. Nachdem die ev. Kirche ihren Gemeindesaal nicht mehr für schulische Zwecke zur Verfügung stellte, benötigte die Mädchenrealschule einen weiteren Klassenraum in Schulstr. 7. Das Volksbildungswerk musste seinen Raum in Schulstr. 4 räumen und in das Kolpingsheim oder die neue Landwirtschaftsschule gehen. Eine Schulklasse wurde in der Kreisberufsschule (Adolf-Wolf-Str. 26) untergebracht, eine weitere im Werkraum der Schule Bubenhausen. Die vier 3.Klassen wurden in Bubenhausen und Grafertshofen unterrichtet, was zu großer Verstimmung der Eltern führte, von der Stadt aber nicht zu ändern war.

Zur Lösung des Raumproblems wurden mit Beschluss vom 14.03.1969 zwei Schulpavillons für die Sonderschule durch den Landkreis im Schulhof Schulstr. 7 aufgestellt. Dieses Provisorium wurde 1978 abgebrochen.

Dennoch begann da Schuljahr 1969/70 mit einem Personalproblem: es gab nicht genug Lehrer. Nachdem der Schule nur 26 Lehrkräfte zugewiesen wurden, konnten auch nur 26 Klassen (zu 38 Schülern!) gebildet werden. Somit konnte das Volksbildungswerk noch in SH04 verbleiben.

Am 18.02.1974 wurde dann der Bau der neuen Hauptschule beschlossen, die Schule wurde pünktlich zum Schuljahr 1976/77 fertig.

Auch nach der Eröffnung der neuen Hauptschule waren noch nicht genügend Schulräume vorhanden. Da man mit einem verstärkten Abgang auf weiterführende Schulen rechnete und daher mittelfristig einen Rückgang der Schülerzahlen erwartete, waren in der neuen Hauptschule nur 19 Klassenräume gebaut worden, so dass weiterhin zwei Klassen in der Schulstraße 7 unterrichtet werden mussten.

Erst 1982 war das alte Schulgebäude völlig frei. Die Räume wurden von der Musikschule übernommen. 1987 wurde das Gebäude als Musikschule umgebaut (siehe unten).

Bau eines neuen Volksschulgebäudes (Reichenbacher Str. 26)

Am 26.10.1951 beschloss der Stadtrat, mit Planungsarbeiten für ein neues Volksschulgebäude zu beginnen. Bereits im Baulinienplan 1924 und 1938 war als Standort für eine neue Schule ein Gelände an der Reichenbacher Str. vorgesehen. Diese Fläche diente bisher als Versuchsfeld des Landwirtschaftsamtes und wurde ansonsten kleingärtnerisch genutzt. Mit Beschluss vom 02.11.1953 wurde das Kartoffelland bei jährlicher Kündigung freigegeben. 1959 wurde die ‚Seb.-Engelhart-Kolonie‘ an der Reichenbacher Str. für den Schulhausneubau endgültig aufgelassen.

Man ließ sich mit den Planungsarbeiten Zeit. 1955 stellte der Bürgermeister einen Finanzierungsplan für 525.000 DM Gesamtbaukosten vor. Schließlich forderte die Regierung am 02.09.1959, eine Entscheidung über den Bau einer neuen Volksschule bis 01.11.1959 zu treffen. Am 14.09.1959 erfolgte ein einstimmiger Beschluss zum Neubau.

Am 06.07.1960 stellte Architekt Strohmayer, Stadtbergen, den Entwurf für die neue Schule vor. Auf dem Bauplatz war auch die Erbauung einer neuen Realschule sowie einer Turn- und Schwimmhalle vorgesehen. Der Auftrag an den Architekten, den Bauantrag zu erarbeiten, erging am 03.08.1960. Im gleichen Jahr noch erfolgte der Spatenstich.

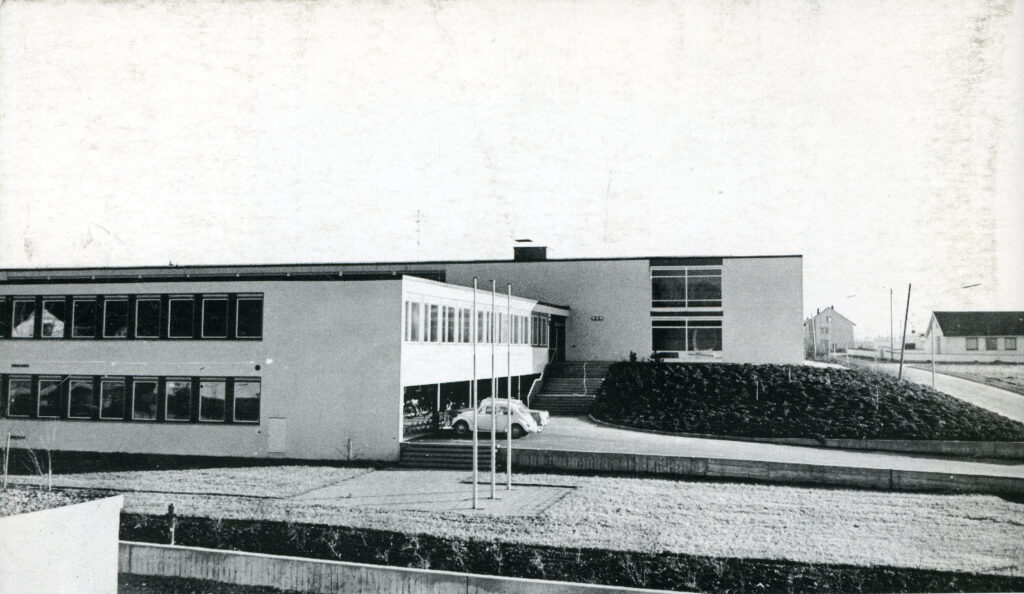

Das Richtfest konnte am 31.07.1961 gefeiert werden. Am 12.01.1963 fand die Einweihung der neuen Schule statt.

Doch schon 1965 stellte sich die Schule als zu klein dar. Durch Gastschüler und das einzuführende 9. Schuljahr entstünde ein Bedarf von bis zu 7 Schulräumen. Auf Antrag der Schulleitung sollte eine Erweiterungsplanung erfolgen. BM Baur hielt die vorherige Aufstellung eines Bedarfsplanes für erforderlich und schlug die Gründung eines Schulverbandes vor.

Neubau der Hauptschule

Bereits am 22.02.1965, nur zwei Jahre nach der Einweihung der Grundschule Süd an der Reichenbacher Str., stellte man im Stadtrat fest, dass die neue Schule zu klein sei. Durch Gastschüler und das einzuführende 9. Schuljahr entstünde ein Bedarf von bis zu 7 Schulräumen. Auf Antrag der Schulleitung sollte eine Erweiterungsplanung erfolgen. Durch die Bildung des Schulverbandes wurde es 1968 offensichtlich, dass Weißenhorn für diese Vielzahl an Klassen eine weitere Schule brauche. Nach der Unterteilung in Grund- und Hauptschule gemäß Hamburger Abkommen von 1964 lag es nahe, eine neue Schule als Hauptschule auszurichten.

Über die Standortfrage für die neue Hauptschule wurde lang und erbittert diskutiert.

Am 25.06.1973 beschloss der Schulverband als Bauherr, für den Neubau der Hauptschule einen Architektenwettbewerb auszuloben. 48 Architekten gaben einen Entwurf ab. In einer gemeinsamen Sitzung des Stadtrates und des Schulverbandes am 18.02.1974 fand die Auftragsvergabe statt. Nach persönlicher Vorstellung der Entwürfe durch die Architekten waren sich die Räte einig, dass die Lösung des 2. Preisträgers, Büro Unterlöhner und Partner, Ulm, am ehesten die Anforderungen der Stadt erfülle. Der SR empfahl dem SV einstimmig, diese Variante zu wählen und der Schulverband vergab anschließend ebenso einstimmig den Auftrag.

Am 10.03.1975 wurde mit dem Bau begonnen. Die formelle Grundsteinlegung fand am 19.07.1975 statt.

Zum Schulanfang 1976 wurde die neue Hauptschule fertig; sie wurde aber nur für 19 Klassen ausgelegt, so dass weiterhin zwei Klassen in der Schulstraße 7 unterrichtet werden mussten. Die Dreifachturnhalle, Hausmeisterwohnung und die Außenanlagen wurden etwas später fertig. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 11,2 Millionen DM. Am 15.01.1977 wurde die Schule eingeweiht.

Im Jahr 2008 wurde das Schulgebäude um Räume für eine Ganztagesbetreuung erweitert.

Neubau Grundschule Nord

Die positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt führte zu einer ständig wachsenden Schülerzahl. Schon im Jahr 1996 war die Schülerzahl in der Grundschule Süd, damals der einzigen in der Stadt, so groß, dass diese nicht mehr im Gebäude untergebracht werden konnten. Man behalf sich 1996-99 zunächst, indem man Klassen in die Hauptschule oder die Realschule auslagerte.

Es konnten Grundstücke unmittelbar südlich des Claretinerkollegs erworben werden, deren Lage ideal für einen Schulstandort war.

Nach einem Architektenwettbewerb wurde Arch. Glöckle jun., Beimerstetten, mit der Planung beauftragt. Im Jahr 2000 wurde die neue Schule eröffnet.

Weiterführende Schulen

Die städt. Realschule

Die Mädchenrealschule im Fuggerschloss

Am 31.10.1945 beschloss der Stadtrat, die im Jahr 1940 aufgelassene städt. dreiklassige Haustöchterschule wieder einzurichten. Schulunternehmerin bleibe die Stadt. Der Unterricht werde wiederum in die Hände der Franziskanerinnen von Dillingen gelegt. Ein Vertragsabschluss bleibe vorbehalten. Der Schulbeginn soll erfolgen, sobald die Franziskanerinnen die benötigten Lehrkräfte stellen können. Die Schule soll in das Schulgebäude Kirchplatz 5 (Fuggerschloss) gelegt werden. Mit der Schule soll wieder ein Internat verbunden werden, um größere Zuschüsse für den Schulbetrieb zu vermeiden.

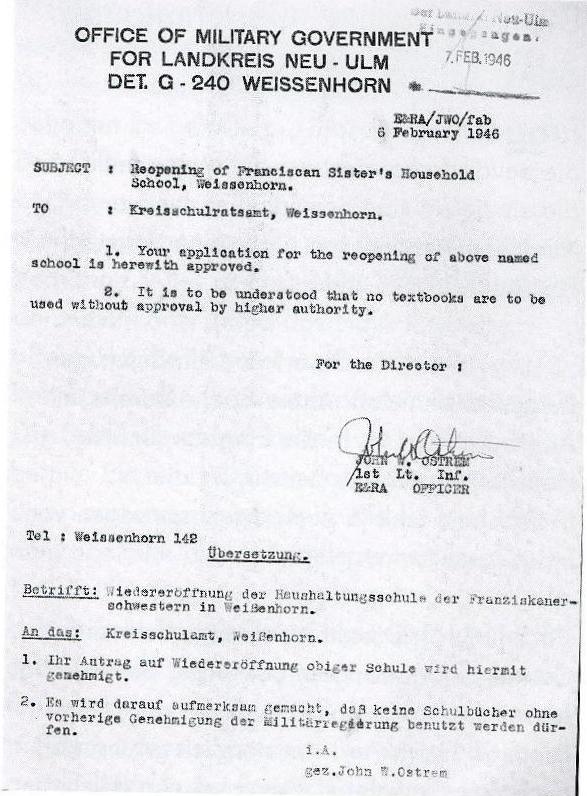

Am 06.02.1946 erhielt die Schule die Genehmigung zur Wiedereröffnung. So wurde am 14.02.1946 die Haushaltungsschule und am 18.02.1946 die Mädchenmittelschule unter widrigsten Bedingungen wieder eröffnet.

1948 stellte man fest, infolge der Währungsreform und der beabsichtigten Einführung der Schulgeldfreiheit und Lernmittelfreiheit auf Forderung der Militärregierung werde sich die finanzielle Belastung der Stadt besonders aus dem Betrieb der Höheren Schulen voraussichtlich weiter steigern, da mit entsprechenden Staatszuschüssen dauernd kaum gerechnet werden könne. Ein Verschmelzen mit der Lehrerinnenbildungsanstalt werde nicht möglich sein. Die städt. Mädchenmittelschule sollte lieber in eine rein klösterliche Schule überführt werden.

Schon 1953 wurde es eng in der Schule. Eine Klasse wurde in den ev. Gemeindesaal Kaiser-Karl-Str. 8 ausgelagert. Zeitweise wurden auch Räume in der Volksschule Schulstr. 7 mitbenutzt. Der Turnunterricht fand in der TSV-Halle statt. Ein stetes Pendeln zwischen mehreren Unterrichtslokalitäten gehörte zum ganz normalen Tagesablauf.

Die Klosterschwestern litten langsam unter Überalterung und fehlendem Nachwuchs. Sie kündigten daher schon im Juli 1953 die Aufgabe des Lehrbetriebs an. 1957 wurde es Ernst: Die Franziskanerinnen kündigten den Betrieb der Mädchenmittelschule und des Kindergartens zum 01.08.1957. Stadtrat und Bürgermeister konnten die Schwestern noch zu einer Verlängerung um ein Jahr bewegen. Am 16.12.1957 stellte der Stadtrat fest, wenn sich die Franziskanerinnen zum 31.08.1958 aus der Schule zurückzögen, müsse die Schule geschlossen werden. Es sollen nochmals Verhandlungen geführt werden. Im März 1958 kam die Nachricht, die Mädchenmittelschule bleibe unter klösterlicher Leitung bestehen, da sich wieder klösterliche Lehrkräfte gefunden hätten.

Die Stadt erkannte, dass langfristig eine andere Lösung gefunden werden müsse und beantragte am 13.02.1958, die Schule zu verstaatlichen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. In den folgenden Jahrzehnten wurde dieser Antrag mehrfach wiederholt, hatte aber niemals Erfolg. Die Schule ist bis heute in städtischer Trägerschaft.

Am 01.04.1960 trat das neue Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen in Bayern in Kraft. Die städtische Mädchenmittelschule erhielt ab dem Schuljahr 1960/61 eine vierte Klasse. 1962 waren es 166 Schülerinnen aus 41 Orten; 32 Schülerinnen waren Insassen des Internats. Die städt. Mädchenmittelschule musste ab 01.09.1965 gemäß VO des Freistaats Bayern vom 30.06.1965 in ‚Städt. Realschule für Mädchen‘ umbenannt werden.

1965 fanden Gespräche mit dem Kultusministerium statt. Die Vertreter des Ministeriums sprachen sich zwar eindeutig für einen Fortbestand der Einrichtung aus, stellten aber eine Verstaatlichung in absehbarer Zeit nicht in Aussicht. Mit dem räumlichen Zustand des Gebäudes könne es aber nicht so weiter gehen. Einstimmig sprach sich der Stadtrat für den Erhalt der Schule aus. Auf dem bereits 1964 erworbenen Nachbargrundstück Grundstück Wettbach 1 solle ein neuer moderner Schulbau errichtet werden und hierfür geeignete Architekten gesucht werden.

Der Raum im ev. Gemeindesaal für die Mädchenrealschule wurde seitens der Kirche zum Ablauf des Schuljahres 1967 aufgekündigt.

Am 25.07.1967 legte der Stadtrat das Raumprogramm für den Neubau einer Realschule fest. Aufgrund des umfangreichen Raumprogramms trat die Frage auf, ob dies auf dem in Aussicht genommenen Hilberschen Grundstück Wettbach 1 überhaupt realisierbar sei. Stbm. Lieb wurde beauftragt, einen Testentwurf zu fertigen. Für einen Neubau an dieser exponierten Stelle wurde ein Architektenwettbewerb in Erwägung gezogen. Im September 1967 wurde das Raumprogramm für den Erweiterungsbau der Realschule mit dem Kultusministerium abgesprochen. Es traten im Stadtrat wieder Zweifel auf, ob dieses Raumprogramm auf dem Grundstück überhaupt realisiert werden könne und ob es dort denkmalverträglich gestaltet werden könne.

Bei einer Planung des damaligen Stadtbaumeisters Hans Lieb für einen Neubau an dieser Stelle traten die Probleme offen zutage. Das LfD und die Regierung lehnten die städt. Planung für die Erweiterung der Mädchenrealschule auf dem Hilber’schen Grundstück im Februar 1968 daher ab.

Mittlerweile war man schon in Kaufverhandlungen mit dem Sägewerk Molfenter in der Illerberger Str. eingetreten und beschloss den Kauf dieses Grundstücks für eine neue Realschule am 20.02.1968.

Neubau Realschule Herzog-Ludwig-Str. 7

Am 06.11.1967 fasste der Stadtrat den Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Mädchen-Realschule. Nachdem der ursprünglich geplante Bauplatz Wettbach 1 aber keine sinnvolle Lösung ermöglichte und von LfD und Regierung am 12.02.1968 abgelehnt wurde, beschloss der Stadtrat am 20.02.1968 den Kauf des Grundstücks an der Herzog-Ludwig-Str.

Am gleichen Tag als die Planung für das Grundstück im Wettbach von der Regierung abgelehnt wurde, bot die Firma Sägewerk Molfenter, Illerberger Str. 20, der Stadt ein Grundstück an der Herzog-Ludwig-Str. mit 18.000 m² für 23 DM/m² für den Bau einer Mädchenrealschule an. Die Stadt ging auf dieses Angebot ein und verhandelte weiter. Am 20.02.1968 stimmte der Stadtrat mehrheitlich mit 10:7 dem Grundstückskauf zu. Die SPD stimmte gegen den Beschluss, weil er nicht explizit auch den Bau einer Knabenrealschule beinhaltete. Am 25.03.1968 wurde der Kauf notariell abgeschlossen: 18.280 m² zu 22,50 DM/m² = 411.300 DM

Den Grunderwerb incl. Erschließungskosten übernahm alleinig die Stadt, die dem Neubau auch 250.000,00 DM zuschoss, dabei von einem Staatszuschuss von mindestens 40 % ausgehend. Zunächst war auch vorgesehen, dass die Stadt die alleinige Trägerschaft der Schule behalten würde, was später (1976) aber zu Gunsten einer Kostenteilung zwischen Stadt und Landkreis abgeändert wurde.

Am 09.09.1968 wurde beschlossen, eine 12-klassige Realschule für Knaben und Mädchen zu planen und im 1. BA die Mädchenrealschule zu verwirklichen. Am 29.04.1969 kam das Thema noch einmal auf die Tagesordnung. Die Regierung v. Schwaben hatte dem Landkreis am 26.02.1969 empfohlen, drei Realschulen in der Reihenfolge Pfuhl, Senden und Rothtal zu bauen. In einer Entschließung vom 08.04.1969 führte die Regierung aus, dass die Raumverhältnisse in der städt. Mädchenrealschule vollkommen unzureichend seien, Weißenhorn aber ein ausreichendes Einzugsgebiet für eine Mädchen- und eine Knabenrealschule habe. Die Schule solle beibehalten und um eine Knabenrealschule erweitert werden. Auch der Elternbeirat der Schule sprach sich für einen Neubau aus. Der SR erklärte sich dann 9:7 bereit, den Neubau der Mädchenrealschule durchzuführen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Knabenrealschule anzugliedern. Der Landkreis sollte gefragt werden, in welchem Umfang er sich am Bau und Sachaufwand der Schule beteilige. Mit gleichem Stimmenverhältnis war zuvor der weitergehende Antrag der SPD auf sofortigen Bau beider Zweige abgelehnt worden.

Am 26.05.1969 wurde im Stadtrat noch einmal ausführlich über den Bau der Realschule beraten. Die SPD brachte den Vorschlag ein, die Schule als Pavillonbau zu erstellen, dies stieß aber nicht auf völlige Gegenliebe. Diskutiert wurde auch, ob sich der Aufwand für eine reine Mädchenschule lohne, da hier auch alle Nebenräume benötigt würden. Andererseits befürchtete man, dass nach Aufgabe der Mädchenschule sich die Klosterschwestern zurückziehen würden und man dann nicht genug weltliche Lehrkräfte fände. Ein Beschluss wurde nicht gefasst.

Diese Sorge war nicht unbegründet. In der nächsten Stadtratssitzung am 29.05.1969 gab BM Baur ein Schreiben der Schulleitung bekannt, in dem angekündigt wurde, sich bei einer koedukativen Schule von der Lehrtätigkeit zurückzuziehen, da eine solche Schule nicht den Regeln und der Tradition des Ordens entspreche. Das würde für die Stadt bedeuten, entsprechend mehr teurere weltliche Lehrkräfte einstellen zu müssen.

Am 25.06.1969 wurde vom Kreisausschuss beschlossen, die Bauherrschaft für den Neubau der Realschule zu übernehmen. Die Stadt müsse hierzu den Bauplatz überlassen, die Erschließungskosten übernehmen und einen Beitrag von mind. 250.000 DM zu den Neubaukosten beitragen. Dem wurde vom SR am 07.07.1969 einstimmig so zugestimmt. Über den Sachaufwand wurde noch keine Entscheidung getroffen.

Am 10.03.1970 vergab der Kreistag den Bauauftrag der Realschule an die Fa. Imbau in Unterfahlheim für eine 16-klassige Realschule für Buben und Mädchen. Bis zur Errichtung der koedukativen Schule sollen die noch nicht benötigten Räume von der Kreissonderschule für Lernbehinderte genutzt werden.

Am 25.03.1970 stellte BM Baur dem Stadtrat ein Modell zur Aufgliederung des ehem. Molfenterschen Grundstücks und 2 Planentwürfe eines Arch. Hahn für Realschule und Hauptschule vor. Hierbei bleibe auf dem Grundstück an der Herzog-Ludwig-Str. kein Platz für eine Turnhalle und Sportflächen mehr übrig. Die Turnhalle müsste auf dem gegenüberliegenden Grundstück errichtet werden und die Sportanlagen auf dem Turnplatz an der westl. Promenade. Der SR zeigte sich von den Plänen nicht überzeugt. Auf jeden Fall sollte eine 3-geschossige Bebauung vorgesehen werden, auch wäre eine getrennte Errichtung der Schulen besser. Stbm. Lieb und Kreisbaumeister Bartosch sollten Stellungnahmen zu den Plänen abgeben und ggfs. Skizzen anfertigen.

Zeitgleich mit der Diskussion über den Bau der Realschule suchte die Stadt auch nach einem Grundstück für eine neue Hauptschule. So wurde auch der Vorschlag eingebracht, die neue Hauptschule zusammen mit der Realschule auf dem Grundstück an der Illerberger zu errichten. Der Landkreis zeigte sich von diesem Vorschlag nicht begeistert. Auch der Stadtrat erteilte einstimmig diesem Gedanken eine Absage.

Am 22.06.1970 war Baubeginn der Schule, Richtfest wurde am 26.09.1970 gefeiert, am 07.09.1971 zog die Schule um und am 25.09.1971 wurde sie eingeweiht.

Im November 1971 wurde an der Mädchenrealschule die 5-Tage-Woche und die vollständige Gebührenfreiheit (bis auf die Kochgebühr von 50 DM) eingeführt.

Am 19.03.1973 stellte die Stadt den Antrag an den Landkreis, die Realschule in die Trägerschaft des Landkreises zu übernehmen und einen Knabenzweig einzurichten. Es folgte ein Vertragsvorschlag am 09.04.1973, die Realschule dem Landkreis zu überlassen, dieser verpflichte sich, nach Auszug der Sonderschule auch einen Knabenzweig aufzunehmen. Erwartungsgemäß lehnte der Landkreis diesen Antrag ab und konterte am 12.11.1973 mit der Gegenforderung, bei einer Übernahme des Realschulgrundstücks durch den Landkreis eine Mietzahlung der Stadt für die Schulnutzung zu fordern. Diese Bedingung ging nun aber der Stadtrat nicht ein.

Doch wurde immer noch über die Beschulung der Knaben diskutiert. Schon beim Kauf des Grundstücks stimmte die SPD am 20.02.1968 dem Beschluss nicht zu, weil er nicht explizit auch den Bau einer Knabenrealschule beinhaltete. Und die Diskussion über eine solche Erweiterung am 26.05.1969 gipfelte in der Drohung der Schwestern, sich dann aus dem Lehrbetrieb zurückzuziehen. Man war sich zwar über das Erfordnis einer Knabenabteilung einig, wollte aber keine städt. Einrichtung, da der Zuschussbedarf für die Mädchenrealschule schon bei 105.000 DM im Jahr liege und 70% der Schüler aus dem Landkreis kämen. Zudem müsse für die Sonderschule dann ein geeigneter Platz gefunden werden, wenn deren Räume durch die Knabenabteilung benötigt werden. Einstimmig wurde beschlossen, die möglichen Realschulbenutzer zu ermitteln und die rechtlichen Beziehungen zwischen Stadt und Landkreis zu klären. Ein Antrag der Stadt, der Kreis möge die Finanzierung des Knabenzuges übernehmen, wurde vom Kreistag im Juni 1972 abgelehnt. 1977 kam ein anderer Vorschlag: da nach Ansicht des Rektors Kohl die Aufnahme von Knaben in die Realschule auch ohne wesentliche Personalmehrung möglich sei, sollen ab Schuljahr 1977-78 auch Knaben in die Realschule aufgenommen werden. Der Schulausschuss des Kreistages wollte dieser Idee aber nicht sofort folgen und beschloss am 21.04.1977, die Sache noch zu prüfen und auf das nächste Jahr zu verschieben. Insbesondere befürchtete man einen Abzug von Knaben aus der Realschule Vöhringen. Der Stadtrat unterstrich in seiner Sitzung am 05.09.1977 nochmals den Willen zur Aufnahme von Knaben in die Realschule. Er stelle dem Landkreis hierfür 2 Räume im Fuggerschloss zur Verfügung. Am 13.02.1978 wurde dies als offizieller Antrag an den Landkreis eingebracht und am 09.03.1978 vom Kreis auch beschlossen. Das Kultusministerium stimmte ebenfalls zu, dass die Realschule ab Schuljahr 1978/79 als Realschule für Knaben und Mädchen geführt wird. Die Schule trägt seitdem den Namen „Städtische Realschule“.

Am 01.02.1977 gab M. Coletta Stark als letzte Ordensfrau die Leitung der Mädchenrealschule an den neuen Rektor Uwe Kohl ab und trat in den Ruhestand.

Am 27.03.1987 wurde die neue Turnhalle eingeweiht.

Nachdem die Fertigteilkonstruktion der Schule, insbesonder hinsichtlich der Fenster und der energetischen Situation, schon etwas in die Jahre gekommen war, wurde die Schule in den Jahren 2013-2015 generalsaniert. Hierbei wurde die Waschbetonfassade mit Fassadenplatten verkleidet, was die grundsätzliche gestalterische Konzeption der Schule erhielt.

2012 hatte die Realschule Bedarf an einer weiteren Turnhalle. Da der TSV Weißenhorn, dessen Turnhalle die Realschule mitbenutzte, seine Halle für sich alleine haben wollte, entschied man sich zum Bau einer Doppelturnhalle. Zu dieser Zeit wurde das Sägwerk Molfenter wegen Tods des Inhabers völlig aufgegeben. Der Stadt gelang es, aus diesem angrenzenden Grundstück eine Teilfläche zu erwerben. Auf diesem Grundstück und einer Teilfläche des Realschulgrundstücks errichtete die Stadt 2012-2014 eine Mehrzweckhalle, genannt ‚Fuggerhalle‚.

Claretiner Missionskolleg

Nach der Kapitulation zog die amerikanische Besatzungsmacht in das Haus ein, die Patres und Brüder durften das Dachgeschoss bewohnen. Die Lehrerinnenbildungsanstalt musste das Haus verlassen und fand in den ehemaligen Stabsgebäuden des Lufttanklagers im Eschach (Robert-Bosch-Str. 15) eine neue Bleibe. Weil das Dienstgebäude in Neu-Ulm im Krieg zerstört wurde, bezog auch das Landratsamt Räume im Kolleg.

1946 wurde den Claretinern das Haus zurückgegeben und am 04.10.1948 hatte das Kultusministerium das Claretinerkolleg wieder als Progymnasium genehmigt. So konnten am 14.10.1948 Gymnasium und Schülerheim wiedereröffnet werden.

Die Schule erfuhr regen Zuspruch. 1953 wurde ein Erweiterungsbau ins Auge gefasst. 1954 wurde mit dem Bau des Ostflügels nach Plänen des Arch. Ruf, Mindelheim, begonnen. Am 19.06.1955 wurde der Erweiterungsbau des Kollegs durch den Augsburger Bischof Dr. Joseph Freundorfer eingeweiht. Dort waren jetzt das Gymnasium und das Internat untergebracht.

Unmittelbar nach Fertigstellung des Ostflügels nahm man auch den Westflügel in Angriff. In diesem Bauabschnitt war auch der Bau einer würdigen Kapelle vorgesehen. Am 14.09.1958 wurde der Erweiterungsbau des Claretiner-Kollegs und die neu erbaute Seminarkapelle feierlich durch Weihbischof Dr. Josef Zimmermann eingeweiht.

1962 wurde das Dachgeschoss zu Wohnzwecken umgebaut und 1963 wurde eine Turnhalle mit Physik-, Musik- und Zeichensaal neu gebaut.

Mit Entschließung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30.09.1966 wurde das Claretiner-Kolleg, Humanistisches Gymnasium Klassen 5 mit 10, in stets widerruflicher Weise in Anerkennung seiner Leistungen als staatliche Ersatzschule anerkannt. Damit waren die vom Kolleg erteilten Zeugnisse denen der öffentlichen Gymnasien gleichgestellt.

Ab 1970 wurde das Gymnasium als Neusprachliches Gymnasium mit Französisch als 3. Fremdsprache weitergeführt.

Am 23.10.1971 starb Pater Aubele, der als Gründer des hiesigen Kollegs angesehen werden muss.

Im Schuljahr 1982/83 hatte das Kolleg 141 Schüler, davon befanden sich 59 im Internat.

1982 wurden Pausengang und Pausenhof überdacht. 1988 wurde die Gebäudeanlage durch Einbau eines Personenaufzuges und Anbau von Umkleide- und Waschräumen an die Turnhalle umgebaut und modernisiert. Hinzu kam der Einbau eines Behinderten-WC. 1991 wurde die Schulsportanlage erweitert.

Um 1990 wurde das Internat infolge mangelnder Nachfrage geschlossen.

Dem Claretiner-Kolleg fiel es um 2000 immer schwerer, den Anschluss an die steigenden Anforderungen des Bildungssystems zu halten. Als privates religiös geprägtes Gymnasium entfernte es sich zunehmend von der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Schule gelang es kaum noch, qualifiziertes Lehrpersonal zu finden und zu halten. Immer weniger Lehrpersonal konnte mit eigenen Ordenskräften besetzt werden.

Dennoch waren immer noch viele Eltern bereit, ihre Kinder dieser kleineren Bildungseinheit anzuvertrauen. Die Schulleitung versuchte, durch die Vorstellung einer Erweiterungsplanung und das Versprechen, die Schule zum Vollgymnasium welches zum Abitur führen sollte, neue Schuleinschreibungen zu generieren. Als dies nicht gelang, vollzog die Provinz den letzten Schritt und gab die Schließung der Schule bekannt.

Auch der engagierte Versuch des Elternbeirats, die Schule zu retten, traf auf taube Ohren bei der Leitung. So wurde die Schule trotz massiven Protests der Eltern 2002 endgültig geschlossen. Ausschlaggebend waren finanzielle und personelle Gründe. Die Schüler wurden vom staatlichen Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium aufgenommen, welches die Räume im Kolleg als Schulräume anmietete, weil im Gymnasium am Buchenweg nicht genügend Platz zur Aufnahme war. Die Nutzung der Räume dauerte bis 2009, als die Nutzung von den Patres gekündigt wurde. Das NKG bezog einen Erweiterungsbau am Buchenweg.

2005 nahm eine private Montessori-Schule in den Räumen des Kollegs den Betrieb auf.

Von der Oberschule zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium

Am 22.10.1945 nahm die bisherige Oberschule als Oberrealschule ihren Betrieb im [Volksschulgebäude Schulstr. 71 ] alten Gebäude Bahnhofstr. 11a mit vorerst 4 Klassen wieder auf. Die Frage der Errichtung eines Schülerinternats wurde zurückgestellt. Das Stadtratskollegium genehmigte am 27.09.1946 die Einrichtung von Schulsälen im alten Volksschulgebäude zur Unterbringung der Seminarübungsschule2 mit zurzeit 134 Schülern und der Volksschule und die Anschaffung der weiter benötigten Schulbänke und Schultafeln.

Im Rahmen einer Schulreform wurde 1947 der Typus der Oberschule abgeschafft. Stattdessen wurde die Schule in eine Oberrealschule überführt. Für die Zöglinge des Claretinerkollegs wurde ein humanistischer Zug angegliedert. Am 23.09.1947 hatte das Kultusministerium die Angliederung einer 8. Klasse und eines gymnasialen Zuges genehmigt. Die Schule führte fortan die Bezeichnung: ‚Städt. Oberrealschule mit Gymnasium‘.

Der kommissarische Schulleiter der Oberrealschule, Herr Bauer, bat am 14.11.1947 ohne Angaben von Gründen vom Amt entbunden zu werden.

Die Oberrealschule stellte sich für die Stadt als große finanzielle Belastung dar, weil die Stadt ja auch Träger der Mädchenmittelschule, der landwirtschaftlichen Haushaltungsschule und auch noch der Berufsschule war. 1948 wurde daher in mehreren Sitzungen über die Zukunft der Oberschule beraten. Zunächst wurde diskutiert, die Schule nur mit 4 Klassen zu führen, dann kam eine Variante mit 5 Klassen ab 1948/49 ins Spiel. Letztlich wollte man nur eine erste Klasse versuchsweise einführen. Der Finanzbedarf wurde mit 30.000 DM/Jahr angegeben. Außerdem wurde festgestellt, dass es schwierig werde, qualifizierte Lehrkräfte zu finden.

Am 21.03.1951 beschloss der Kreistag die Bildung eines ‚Zweckverbandes Realschule‘ mit der Stadt und dem Landkreis je zur Hälfte für die Schule. Diesem Vertrag stimmte die Stadt am 01.06.1951 zu. Der Zweckverband war aber stets umstritten. Er sollte am 15.03.1953 aufgelöst und die Schule fortan als städt. Schule weitergeführt werden. Der Landkreis übernehme aber weiterhin die Hälfte des jährl. Fehlbedarfs. Gegen die beschlossene Auflösung des Zweckverbandes wurden aber Bedenken laut. Die Auflösung sei in dieser Form auch rechtlich nicht möglich. Die Angelegenheit wurde zunächst zurückgestellt. Am 26.04.1954 beschloss der Stadtrat, den Zweckverband doch nicht aufzulösen. Stattdessen beschloss der Zweckverband, beim Kultusministerium die Zusammenlegung von deutschem Gymnasium und Realschule zu einer Vollanstalt anzustreben. Der Kultusminister sagte am 03.05.1956 diese Zusammenlegung des deutschen Gymnasiums mit der Realschule zu einer staatl. 9-klassigen Oberrealschule zu. Es geschah aber in dieser Hinsicht nichts.3

In der Sitzung am 10.09.1956 erklärte der Stadtrat einstimmig seine Bereitschaft, ein neues Schulgebäude für eine neunklassige Oberrealschule mit Handelsabteilung und Internat für 150 Betten zu errichten, wenn das Kultusministerium diese Schule als Staatsschule übernähme und die verbeamteten Lehrkräfte in den Staatsdienst überführe. Damit würden die bisherigen Zuschüsse für die Besoldung der Lehrkräfte frei und könnten zur Verzinsung und Rückzahlung der Bausumme Verwendung finden. Der Kreistag wolle sich bereit erklären, bis zur Tilgung der Bausumme bei einem mittelfristigen Darlehen ca. 12 Jahre die bisherigen jährlichen Zuschüsse weiter zu gewähren.

Nach einer Besprechung im Kultusministerium am 27.02.1957 wurde der Beschluss dahingehend modifiziert, dass die Realschule ab dem Schuljahr 1959 verstaatlicht werden soll. Hierüber wurde einer Vereinbarung zugestimmt, nach welcher der Staat die Personalkosten des Lehrpersonals trägt, die Stadt aber das Gebäude mit Turnhalle und Sportanlagen herstellt, den Sachaufwand trägt und auch das andere Personal stellt. Die Gebäude sollten bis zum Schuljahresbeginn 1959/60 fertig sein.

Die Situation war verfahren. Jede Seite versuchte, mit möglichst wenig finanzieller Beteiligung herauszukommen. In einer langen und ausführlichen Debatte am 11.06.1958 wurde seitens des Landratsamtes festgestellt, dass der Haushalt 1958 für die Stadt nicht ausgeglichen sei und nicht genehmigt werden könne. Die Stadt führte aus, dass der Betrieb der Schulen und des Krankenhauses 60% des Haushalts verschlinge und der Stadt den Spielraum für weitere notwendige Investitionen nehme. Letztlich wurde beschlossen, die Berufsschule an den Landkreis zu verkaufen und einen Planungsauftrag an Arch. Strohmayer, Stadtbergen, zu erteilen um einen belastbaren Kostenvoranschlag zu erhalten.

Mit einer Ministerialentschließung vom 15.09.1960 wurde dann die Schule zum 01.10.1960 verstaatlicht. Stadt und Landkreis als Träger des Zweckverbandes müssen bis zum 01.09.1963 ein Schulgebäude errichten und tragen auch den Sachaufwand, stellen das nichtpädagogische Personal und stellen dem Hausmeister eine Dienstwohnung zur Verfügung. Der neue Sportplatz wird als Schulturnplatz anerkannt und bezuschusst. Nach Fertigstellung des Schulhausneubaus soll die alte Schule (Bahnhofstr. 11a) verkauft werden.

Am 24.03.1961 beschloss der Stadtrat, der Landkreis solle den Standort der Oberrealschule festlegen.

MR Büttner vom Kultusministerium hielt den für die Oberrealschule freigehaltenen Platz beim Volksschulneubau aber für zu klein. Es müsse nach einem anderen Bauplatz mit 16-20.000 m² geschaut werden, u.U. im Schweineweidegelände. Der Stadtrat war erstaunt über die Wendung in der Standortfrage der Oberrealschule, da in allen früheren Besprechungen auch vom Kultusministerium Einverständnis mit dem Standort bei der Volksschule herrschte. Dennoch sei die Stadt bereit, die erforderlichen 16.000 m² im Waldviertel für den Schulbau zu einem Wert von 25 €/m² zur Verfügung zu stellen. (SR-Beschluss vom 07.09.1962)

Am 30.05.1963 einigte man sich endlich auf Standort und Kaufpreis. Da die Schweinezuchtanlage ohnehin nicht mehr zeitgemäß war verkaufte die Stadt das Schulgrundstück für 20 DM/m² an den Landkreis. Die Schule sollte jetzt nach Übereinkunft zwischen Landkreis und Kultusministeriums als 9-klassige Vollanstalt eingerichtet werden. Für das restliche Gelände der Schweineweide stellte die Stadt einen Bebauungsplan mit dem simplen Namen ‚B‘ auf, um hier ein Wohngebiet zu entwickeln.

Für den Neubau des Gymnasiums wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt. In der Preisgerichtssitzung am 25.07.1963 wurde der Entwurf des Neu-Ulmer Architekten Sevignani mit dem 1. Preis ausgezeichnet, den 2. Preis erhielt Architekt Schmidl aus Weißenhorn. Bei der Vergabe des Planungsauftrags in der Sitzung des Zweckverbendes am 09.08.1963 setzte sich der Entwurf Sevignani mit 9:8 Stimmen denkbar knapp durch.

Am 06.12.1963 wurde der Bauplan für die neue Oberrealschule im Stadtrat vorgestellt. Die Frage der Erschließung nahm breiten Raum ein, da momentan weder die Wasserversorgung noch die Abwasserbeseitigung der Schule gesichert waren.

Am 07.12.1964 fand das Richtfest des Schulneubaus statt. Am 14.01.1966 zog die Schule in die neuen Räume um und am 07.03.1966 wurde die Schule eingeweiht. Die Schule erhielt den Namen ‚Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium‘, abgekürzt NKG.

Die Frage des Sachaufwandes war aber immer noch nicht endgültig geklärt. Am 15.11.1965 erklärte sich der Landkreis bereit, die Stadt aus dem Zweckverband Oberrealschule zu entlassen, wenn die Stadt dagegen für die Mädchenrealschule keine Zuschüsse mehr erhalte. Da die Bedingungen dieses Angebots nicht klar waren, wurde ein Prüfungsausschuss gebildet. Im Oktober 1966 wurde festgestellt, dass sich die Baukosten des Gymnasiums auf 3,2 Mio. DM erhöht hatten. Das würde für die Stadt eine Nachfinanzierung von 300.000 DM bedeuten. Hierfür habe die Stadt aber im nächsten Haushalt keinen Spielraum. Es wurde der Antrag an den Landkreis gestellt, die Stadt aus dem Zweckverband zu entlassen oder den Kostenschlüssel auf 2:1 abzuändern. Der Kreisausschuss beriet am 18.05.1967 über den Antrag auf Entlassung aus dem Zweckverband Oberrealschule und erwartete Vorschläge zur Kompensation des Ausstiegs. Hierzu wurde ein Gremium gebildet. Über die Finanzierung des NKG gab die Regierung mit Beschluss vom 05.12.1967 die Empfehlung ab, gem. Art. 4 Schulfinanzierungsgesetz den Landkreis als Sachaufwandsträger des NKG einzusetzen. Die Chancen für eine Entlassung der Stadt aus dem Zweckverband Oberrealschule standen allerdings dennoch schlecht, der Kreisausschuss erwartete ein Angebot der Stadt, u.a. die Überlassung der alten Volksschule SH074. Dem stimmte der Stadtrat nicht zu und wollte dies in die Verhandlungen zur Auflösung des Zweckverbandes der Oberrealschule einbringen. Am 04.12.1967 einigte man sich auf einen Vertrag.

Nach eingehender Diskussion sah der Stadtrat größeren Erfolg bei einer Änderung des Verteilschlüssels, weil nur 34,9% der Schüler aus Weißenhorn kommen. Der alte Antrag wurde daher zurückgezogen und ein neuer Antrag formuliert. Im Februar 1968 wurde der entsprechende neue Antrag gestellt. Die Baukostenaufteilung für das NKG 40:60 wurde vom Kreistag jedoch am 18.06.1968 mehrheitlich abgelehnt. Endlich einigte man sich, den Zweckverband NKG mit Zustimmung des Landkreises zum 01.01.19695 aufzulösen. Die Stadt gab hierzu ihren Anteil an Grundstück und Gebäude unentgeltlich ab und trug von den noch anfallenden Erschließungskosten die Hälfte. An Restbaukosten trug die Stadt noch 269.664,66 DM. Vom Schuldendienst für das aufgenommene Darlehen des Schulverbandes trug die Stadt die Hälfte. Somit wurde der Zweckverband mit Notarvertrag vom 06.06.1969 aufgelöst.

Doch schon bald platzte die Schule aus allen Nähten. Das Gymnasium war auf ca. 300 Schüler mit 12 regulären Klassen ausgelegt. Im Schuljahr 1972/73 waren es schon 516 Schüler mit 19 Klassen; die Raumnot war bedrückend. Im Schuljahr 1977/78 waren es 715 Gymnasiasten in 28 Schulklassen.

Um der Raumnot zu begegnen, wurde 1974 ein Erweiterungsbau geplant, der am 08.03.1975 Richtfest feierte. Die Frage der Sportstätten wurde dahingehend gelöst, dass beim zeitgleichen Bau der Hauptschule dort eine weitere Sporthalle für das NKG errichtet wurde.

Breiten Raum in der Debatte nahm zu dieser Zeit die Frage ein, ob auch die Nachbarstadt Senden ein eigenes Gymnasium erhalten könne. Auf Weißenhorner Seite hatte man Bedenken, ob dieses Gymnasium nicht den Bestand des NKG gefährden könne. Letztlich wurde zwischen Senden und Vöhringen eine gemeinsame Schule, das ‚IGV‘ gebaut. (siehe hierzu eigenen Artikel)

Vor eine weitere Herausforderung wurde das NKG im Jahr 2002 gestellt, als überraschenderweise das Claretinerkolleg sein Progymnasium auflöste und dessen Schüler auch in das NKG aufgenommen werden mussten. Zuerst wurden die noch vorhandenen Klassenräume im Kolleg angemietet. 2007 wurde das NKG dann nochmals erweitert und in diesem Zug auch modernisiert. Die Turnhalle wurde zu einer Zweifachhalle erweitert, die auch für Veranstaltungen der Schule genutzt werden kann.

Deutsches Gymnasium

Das deutsche Gymnasium entstand 1949 als Nachfolgeeinrichtung der Lehrerinnenbildungsanstalt (LBA, siehe unten), die 1942 in Weißenhorn eingerichtet worden war und zuerst Räume im durch die NS-Regierung requirierten Claretinerkolleg nutzte. Nach dem Krieg wurden die Räume an die Claretiner zurückgegeben und die LBA in die frei gewordenen Sozialgebäude des Lufttanklagers verlegt.

Durch die Neuorientierung der Bildungspolitik wurde 1948 die Lehrerausbildung fortan auf Hochschulbasis durchgeführt. Das bedeutete schon das Aus für die LBA, die nun in eine allgemeinbildende, in sechs Jahren zur Hochschulreife führende staatliche höhere Schule umgewandelt werden sollte.

Mit dieser Umwandlung würden aber in Weißenhorn zwei höhere Lehranstalten bestehen, was auf Dauer nach Ansicht der Stadt nicht möglich sein werde. Es müsse daher die städtische Anstalt in der staatlichen Anstalt aufgehen. Zur Klarstellung dieses Verschmelzungsprozesses soll beim Kultusministerium entsprechende Aufklärung über den gesamten Fragenkomplex erbeten werden, um eine Entscheidung treffen zu können. Die vom Staat verfügte Umwandlung der LBA im Zuge der Schulreform in ein sog. ‚Deutsches Gymnasium‘ mit 7-jähriger Kurzform wurde dem Stadtrat am 03.06.1949 bekannt gegeben.

Die LBA wurde als sog. Deutsches Gymnasium fortgeführt. Dieser Schultypus war ein rein staatliches Gymnasium, was unmittelbar dem Kultusministerium unterstand und nicht in der Trägerschaft eines Landkreises war. Die Schulleitung oblag bis zur Schließung der Schule 1962 bei der ehem. Leiterin der LBA, Frau OStD Dr. Hoechstetter. 1956 wurde bemängelt, dass dieses Deutsche Gymnasium im Eschach in „kläglichsten Gebäudeverhältnissen“ untergebracht sei, dazu noch in der Nachbarschaft einer Industrieansiedlung. Es wurden auch Bestrebungen bekannt, das Gymnasium in eine andere Stadt zu verlegen. Als staatliches Gymnasium waren diese Bestrebungen natürlich eng mit der beabsichtigten Wiederaufnahme der militärischen Nutzung im ehem. Lufttanklager verbunden. Aber noch im April 1960 wurde für Schüler des nächsten Schuljahres geworben.

Am 24.03.1961 wurde die Stadt informiert, dass das Deutsche Gymnasium zum September 1962 nach Marktoberdorf verlegt werde. Am 17.07.1962 fand in der Stadthalle die letzte Schlussfeier mit 15 Abiturienten des Deutschen Gymnasiums statt.

Mit Schuljahresende im Juli 1962 wurde das Gymnasium geschlossen und nach Marktoberdorf verlegt, wo es bis heute als Gymnasium Marktoberdorf besteht. Die Gebäude wurden von dem neu eingerichteten Korpsdepot der Bundeswehr als Lagergebäude genutzt.

Sonstige Schulen

Landwirtschaftliche Schulen

Weißenhorn war Standort einer landwirtschaftlichen Haushaltungsschule, einer Landwirtschaftsschule und eines Landwirtschaftsamtes. Diesem Bereich zuzuordnen sind auch noch der Bay. Bauernverband und die Kreisbauernschaft, die in Weißenhorn zumindest Geschäftststellen hatten. Die Zusammenhänge sind teilweise verwoben und auch in den Akten nicht immer richtig zugeordnet.

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule

Schon 5 Monate nach dem Zusammenbruch wurde über die Wiedereröffnung der landwirtschaftlichen Haushaltungsschule eine Regelung getroffen. Die Stadt erklärte sich bereit, die Schule wieder als städt. Unternehmen weiterzuführen. Die Schule wurde in den Souterrainräumen des Schulgebäudes Bahnhofstr. 11a ohne Internat eingeführt. Um den bestehenden Wünschen Rechnung zu tragen, wurde außerdem eine allgemeine Haushaltungsschule mit Winter- und Sommerkursen im Fuggerschloss geführt. Schulunternehmer war die Stadt. Der Unterricht lag in den Händen der Franziskanerinnen von Dillingen. Er wurde von staatl. geprüften Lehrkräften, die zugleich an der dreiklassigen städt. Mittelschule lehrten, erteilt. Am 05.12.1945 konnte die Schule mit Zustimmung der Besatzungsmacht wieder eröffnet werden. Die ebenfalls in der Bahnhofstr. 11a untergebrachte Oberschule wollte das ganze Gebäude aber für sich zugewiesen erhalten, was jedoch nicht sofort möglich war.

Am 13.07.1951 sollte die landw. Haushaltungsschule das Gebäude räumen, weil das Haus komplett an den Zweckverband Oberrealschule vermietet wurde. Der landw. Haushaltungsschule wurde das EG im Gebäude Hauptstr. 8 zugewiesen, sobald die Berufsschule ausziehe. Dies war aber erst zum Schuljahr 1952/53 der Fall. Es wurde klar, dass man die landw. Haushaltungsschule nicht dauernd hin und herschieben konnte, so dass eine dauerhafte Lösung gesucht werden musste.

1952 äußerte das Landwirtschaftsministerium den Wunsch, eine neue Landwirtschaftsschule in Weißenhorn zu bauen. Die Stadt müsse hierzu das Baugrundstück kostenlos zur Verfügung stellen. In Aussicht genommen wurde das Grundstück Memminger Str. 59. Dieses Grundstück war schon im Jahr 1926 von der Stadt erworben worden, eigentlich zur Kiesausbeute. Die Stadt war zu einer Abtretung bereit.

Am 22.09.1952 wurde die Finanzierung des Objekts vorgestellt. Der Landkreis stellte für den Neubau der Landwirtschaftsschule 80.000 DM bereit, 30.000 DM kamen vom Landwirtschaftsministerium und 150.000 DM über ein langfristiges Darlehen. Das Ministerium werde einen namhaften Architekten beauftragen. Die Stadt überließ den Bauplatz mit einem Wert von 5.000 DM kostenlos. Hinzu kam 1953 noch einmal ein 6 m breiter Streifen aus dem nördl. angrenzenden Grundstück.

1953 wurde der Bauantrag gestellt und 1954 wurde das neue Gebäude eingeweiht. Verbunden mit der Haushaltungsschule war auch ein Internat im gleichen Gebäude.

1965 beschloss der Kreis Neu-Ulm, auch die Landwirtschaftsschule und die Amtsräume des Landwirtschaftsamtes auf das von der Stadt zur Verfügung gestellte Grundstück Memminger Straße 59 zu verlegen. Am 06.05.1967 wurde der Erweiterungsbau – der schon 1953 vorgesehen war – eingeweiht. Nun waren Landwirtschaftsamt, Landwirtschaftsschule und die landw. Haushaltungsschule unter einem Dach an einem Standort vereint.

Doch die Zeit und die gesellschaftliche Entwicklung standen nicht still. Nach der Hauswirtschaftlichen Ausbildung ließ die Nachfrage deutlich nach, so dass im Jahr 1989 der letzte Schulgang der Abteilung Hauswirtschaft abging. Die freiwerdenden Räume wurden durch den Bay. Bauernverband übernommen.

Am 15.11.1996 konnte die Landwirtschaftschule ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Kurz darauf wurde das Landwirtschaftsamt und die Schule aufgelöst und nach Krumbach verlagert. Als Nachfolgenutzung kam eine Nutzung als Interimsrathaus von 2009 – 2013 und danach der Umbau zum Wirtschafts- und Bildungszentrum (WIBIZ) der Kreishandwerkerschaft. (siehe Beitrag Memminger Str. 59)

Landwirtschaftsamt und Landwirtschaftsschule

Schon seit 1921 befand sich im Gebäude Schulstr. 4 eine landw. Winterschule, für die auch Internatsräume im DG dieses Hauses eingebaut wurden. Die Stadt stellte das Gebäude, die Trägerschaft oblag dem Landkreis Neu-Ulm.

Auch nach dem II. Weltkrieg blieb die Schule in dieser Form in der Schulstr. 4 bestehen.

Nachdem die landw. Haushaltungsschule 1954 einen Neubau an der Memminger Str. 59 bezogen hatte, zog das Internat von der Schulstr. 4 auch in den Neubau. In der Planung der Schule war vorgesehen, später einen Anbau zu erstellen und auch die Landwirtschaftsschule dorthin zu verlagern.

Im Sommer 1959 überlegte der Landkreis, eine neue landwirtschaftl. Berufsschule in Pfaffenhofen zu bauen, anstatt das bestehende Landwirtschaftsamt wie bereits geplant zu erweitern. Nach Protest der Stadt wurde hiervon Abstand genommen.

Die Landwirtschaftsschule erhielt am 13.04.1962 einen neuen Leiter.

Die Landwirtschaftsschule beantragte am 02.11.1963, ihr Versuchsfeld jetzt nicht mehr an der Reichenbacher Str. 26, sondern anschließend an das neue Schulgebäude zu betreiben und pachtete dazu das Grundstück an.

Ab 01.01.1964 wurden im Schulgebäude 5 Räume an das Landwirtschaftsamt vermietet.

1965 fasste der Kreistag den Beschluss, die Landwirtschaftsschule und die Amtsräume des Landwirtschaftsamtes auf das von der Stadt zur Verfügung gestellte Grundstück Memminger Straße 59 zu verlegen. Mit der Einweihung dieser Erweiterung am 06.05.1967 war nun die Landkreis-Landwirtschaft unter einem Dach und erhielt den Namen ‚Haus der Landwirtschaft‘ als Zentrum der Landwirte des Landkreises Neu-Ulm.

Am 15.11.1996 konnte die Landwirtschaftschule ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Kurz darauf wurde das Landwirtschaftsamt und die Schule aufgelöst und nach Krumbach verlagert. Als Nachfolgenutzung kam eine Nutzung als Interimsrathaus von 2009 – 2013 und danach der Umbau zum Wirtschafts- und Bildungszentrum (WIBIZ) der Kreishandwerkerschaft. (siehe Beitrag Memminger Str. 59)

Berufsschule

Nach dem Ende des II. Weltkriegs befand sich die Berufsschule noch immer im ehem. Fugg. Herrschaftsgericht, Hauptstr. 8.

Im Zuge der beginnenden Bebauung für Heimatvertriebene in der Adolf-Wolf-Str. hatte die Stadt 1947 ein Mehrzweckgebäude erbaut, ohne dessen Zweckbestimmung festzulegen. Es war als Altenheim gedacht, könnte aber auch für die Landwirtschaftsschule gebraucht werden. Am 02.12.1948 wurde Richtfest gefeiert, am 03.03.1950 war das Haus aber noch nicht fertig. SR Heinle regte an, das Gebäude für die Berufsschule zu nutzen. Diesem Vorschlag stimmte die Schulleitung der Kreisberufsschule zu, so dass der Stadtrat am 30.03.1950 beschloss, das Eschachgebäude solle für Zwecke der Kreisberufsschule zur Verfügung gestellt werden.

Der Landkreis besichtigte die Berufsschule am 29.11.1951 zur Übernahme und stellte einige Mängel fest, insbesondere, dass die Außenanlagen nicht gewalzt wurden, einen Haarriss in einer Decke, zu helle Türen und eine zu tief hängende Beleuchtung. Der SR beschwerte sich über die kleinliche Betrachtung. Am 01.12.1951 wurde dennoch ein Mietvertrag über die Berufsschule für 6.000 DM/a abgeschlossen.

Im Jahr 1958 beantragte der Landkreis den Kauf des Gebäudes. Der Wert des Berufsschulgebäudes wurde von Arch. Sevegnani auf 189.912 DM geschätzt. Der Landkreis war bereit, 200.000 DM für die Schule zu zahlen. Mit Notarvertrag vom 29.10.1958 wurde das Berufsschulgebäude an den Landkreis verkauft.

1958 wurde dem Schulbau ein Werkstattgebäude für die Fachklassen angegliedert.

Am 23.10.1972 wurde im Stadtrat bekanntgegeben, die Kreisberufsschule Weißenhorn werde der Berufsschule Illertissen angegliedert und als Außenstelle fortgeführt. 1980 erhielt die Schule auch eine Namenstafel.

Seit 1984 wurden in einem Erweiterungsbau die Schüler des Berufsgrundschuljahres „Agrar“ untergebracht und ausgebildet. Hier wurden angehende Gärtner, Floristen, Forst-, Land-, Pferde- Tier- und Fischwirte berufsfeldübergreifend unterrichtet. Zum Unterrichtsstoff zählten die Fächer Deutsch, Sozialkunde, Sport, Religion, Fachtheorie, Maschinenkunde, Wirtschaftslehre und Wirtschaftsrechnen sowie Zeichnen und Gestalten speziell für die Floristen. 1987 wurde das Dachgeschoss ausgebaut.

Anfang der 90er-Jahre wurde die Berufsschule geschlossen. In das Gebäude zog die Hauptschulgruppe der Sonderschule für Lernbehinderte (jetzt Sozialpädagogisches Förderzentrum) der Wilhelm-Busch-Schule aus Illertissen ein. Hierzu wurde das Schulhaus gründlich umgebaut und modernisiert. So kam die Sonderschule, die schon von 1967-1986 in Weißenhorn war, wieder zurück.

1997 wurde im benachbarten Sternberger Weg eine Kleinsporthalle für die Sonderschule gebaut.

Sonderschule

Die Sonderschule, früher als ‚Hilfsschule abqualifiziert, war am Anfang ein ungeliebtes Kind, das immer hin und her geschoben und meist unter schlechten Bedingungen in irgendeinem Gebäude untergebracht wurde. Es mussten ständig Provisorien gefunden werden.

Durch Verordnung der Regierung von Schwaben vom 24.02.1967 wurde in der Stadt Weißenhorn erstmals eine „Sonderschule für Lernbehinderte“ mit einer Lehrerstelle und einer Klasse für den 1. mit 4. Schülerjahrgang errichtet. Als Träger des Schulaufwands wurde der Landkreis Neu-Ulm bestimmt. Diese Sonderschule für Lernbehinderte begann im September 1966 mit einer Klasse im Kellergeschoss der neuen Volksschule an der Reichenbacher Straße.

Ein Jahr später wurde diese Sonderschule in der Schulstraße 7 untergebracht. Die Stadt stellte hierfür 3 Schulräume zur Verfügung.

Das LRA verfügte aber am 04.08.1967, dass die Sonderschule mit 4 Klassen eingerichtet und im Schulhaus SH07 kostenlos unterzubringen sei. Dem stimmte der Stadtrat nicht zu und wollte dies in die Verhandlungen zur Auflösung des damaligen Zweckverbandes Oberrealschule einbringen. Am 04.12.1967 einigte man sich auf einen Vertrag.

Das LRA NU teilte am 25.06.1968 mit, dass die Sondervolksschule ab dem nächsten Schuljahr noch eine weitere Klasse benötige. Da zudem ab dem übernächsten Schuljahr 69/70 die 9. Volksschulklasse eingeführt werde und diese allein 3 Klassenräume benötige, könne die Sonderschule nicht mehr im alten Volksschulgebäude Schulstr. 7 untergebracht werden. Als Lösung wurde vorgeschlagen, das Volksbildungswerk in den Saal der neuen Landwirtschaftsschule Memminger Str. 59 zu verlegen und die Stadtbücherei in das Gebäude Schulstr. 4.

Zur Lösung des Raumproblems wurden mit Beschluss vom 14.03.1969 zwei Schulpavillons für die Sonderschule durch den Landkreis im Schulhof Schulstr. 7 aufgestellt.

Am 10.03.1970 vergab der Kreistag den Bauauftrag der Realschule an die Fa. Imbau in Unterfahlheim für eine 16-klassige Realschule für Buben und Mädchen. Bis zur Errichtung der koedukativen Schule sollen die noch nicht benötigten Räume von der Kreissonderschule für Lernbehinderte genutzt werden.

Im September 1971 konnte die Sonderschule zusammen mit der Realschule für Mädchen in den Neubau an der Herzog-LudwigStraße einziehen.

Leider war auch diese Unterbringung nicht von Dauer. Mit der Umstrukturierung der Mädchenrealschule in eine koedukative Realschule wurden die Räume nun für die größeren gemischten Klassen benötigt. Da das Internat im Fuggerschloss 1979 geschlossen und der Konvent der Franziskanerinnen 1980 aufgelöst wurde, waren jetzt Räume im Schloss freigeworden, in die die Sonderschule 1980 ohne große bauliche Änderungen einzog. Die Schulleitung befand sich in Pfaffenhofen a.d. Roth.

Mittlerweile war auch ein Bedarf zur Beschulung geistig behinderter Kinder entstanden. Diese wurden zuerst in die Sonderschule mit einbezogen. 1986 errichtete die private Stiftung ‚Lebenshilfe‘ in Senden einen Neubau für diese Kinder mit dem Namen ‚Lindenhofschule‘. So konnte dieser Anteil der Schüler dorthin übergeleitet werden.

Die verbleibenden Sonderschüler wurden vom Landkreis in der Wilhelm-Busch-Schule in Illertissen zusammengefasst.

Als Anfang der 90er-Jahre die Berufsschule in der Adolf-Wolf-Str. 26 aufgegeben wurde, entschied sich der Landkreis 1994 zum Umbau des Gebäudes, um der Raumnot der Illertisser Schule zu begegnen. Seit 1995 befindet sich daher in der Adolf-Wolf-Str. heute eine Zweigstelle des Sozialpädagogischen Förderzentrums ‚Wilhelm-Busch-Schule‘. 1997 erhielt die Schule eine Kleinsporthalle im benachbarten Sternberger Weg.

Musikschule

Nach dem Ende des II. Weltkriegs gab es noch keinen organisierten Musikunterricht. Während dieser Zeit waren diese Belange ohnehin vernachlässigt worden. Lediglich die Stadtkapelle bildete weiterhin Nachwuchs auf, jedoch lediglich im Rahmen des Bedarfs einer Blaskapelle.

1952 wurde der privaten Musikschule ‚Ring‘ aus Neu-Ulm die Musikausbildung gestattet und ein monatlicher Zuschuss von 100 DM bewilligt. Das Kuratorium der Schule bat 1953 um Übernahme in städt. Trägerschaft. Der Stadtrat vertrat die Meinung, die VHS sollte die Trägerschaft der Musikschule übernehmen.

Um 1952 rief Herr Fißlthaler einen ‚Verein zur Förderung der Instrumentalmusik – Musikschule Weißenhorn‘ ins Leben, der von einem Kuratorium geleitet wurde, in dem auch der jeweilige Weißenhorner Bürgermeister saß. So hatte man die Stadt immer mit im Boot und hoffte auf entsprechend wohlwollende Zuschüsse. Vorsitzender des Vereins war der Buchdrucker Oskar Mareis, der auch Vorstand der Stadtkapelle war.

Es ist leider nicht dokumentiert, wo und wie der Musikunterricht die nächsten 10 Jahre lang stattfand. Am 30.10.1963 beschloss der Bauausschuss, die Musikschule solle Räume im 1. OG der alten Volksschule Schulstr. 7 beziehen. Am 09.11.1964 mietete die Musikschule offiziell 3 Räume in der Schulstr. 7 für 1.200 DM/a.

Als das LRA mit Schreiben vom 30.08.1967 verfügte, dass auch die Kinder aus Oberreichenbach nach Weißenhorn verschult werden sollen, mussten die Schulsäle geräumt werden. Der BM ordnete daraufhin als Eilmaßnahme an, dass die Musikschule in das Gebäude Schulstr. 4 umsiedele. Bei einer Besichtigung des Gebäudes durch den Bauausschuss am 28.09.1971 stellte man fest, dass hierin die Musikschule gut untergebracht sei.

Nachdem die Räume im alten Schulhaus ab ca. 1978 nicht mehr benötigt wurden, siedelte die Musikschule wieder in diese Räumlichkeiten zurück.

1986 stand eine Sanierung des Gebäudes Schulstr. 7 an. Der Stadtrat entschied, das gesamte Gebäude nun als Musikschule zu nutzen. Nach den Plänen von Stadtbaumeister Günther wurde im EG ein Konzertsaal und ein Proberaum für die Stadtkapelle eingerichtet, die anderen Schulsäle wurden in kleinere Proberäume unterteilt. Der Haupteingang wurde wieder auf die Westseite zurückverlegt. Das Gebäude erhielt wieder eine Zentralheizung und zeitgemäße Sanitäranlagen. In die Blindfenster der Südfassade wurden von der Malerin Friedrun Scheiner, Biberachzell, musizierende Personen als Trompe l’oeil-Malerei gemalt. Anschließend wurde auch der Schulhof neu gestaltet und mit einer Ziermauer umgeben.

Während der Umbauzeit nutzte die Musikschule die von der Sonderschule freigemachten Räume im Fuggerschloss.

Lehrerinnenbildungsanstalt

Am 01.04.1942 war in Weißenhorn auf Betreiben der NS-Verwaltung eine Lehrerinnenbildungsanstalt mit Internatsbetrieb errichtet worden. Die Ausbildung der Volksschullehrer erfolgte damals nicht wie heute universitär, sondern als Ausbildung und konnte mit der damaligen Mittleren Reife angetreten werden. Die Anstalt wurde in Räumen des requirierten Claretiner-Kollegs eingerichtet, weshalb die dort untergebrachte städt. Knaben-Oberschule das Gebäude räumen musste. Sämtliche Mädchen wohnten im Gemeinschaftsheim des Kollegs, das der Staat für diese Zwecke gemietet hatte. Der Unterricht fand in dem städtischen Schulgebäude in der Bahnhofstraße 11a statt. Diese Lehrerinnenbildungsanstalt war damals die einzige im Gau Schwaben.

Nach dem Krieg beanspruchten die Claretiner ihre Räume verständlicherweise wieder für sich. Die Stadt wollte gerne die Bildungseinrichtung in der Stadt halten und wurde in dieser Sache am 04. und 14.12.1945 beim Kultusministerium in München und der Regierung in Augsburg vorstellig. Auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Hoegner wurde die Angelegenheit erörtert. Während der Ministerpräsident und der Ministerialreferent sich für Weißenhorn aussprachen, nahm der Schuldirektor in Augsburg einen ablehnenden Standpunkt ein, weil nur Wettenhausen und Augsburg für größere Anstalten infrage kämen. Zur Wahrung der Interessen wurde eine schriftliche Eingabe mit Begründung beim Kultusministerium eingereicht, was zur Kenntnis diente. Sollte sich die Anstalt wider Erwarten nicht erreichen lassen, so solle vorläufig ein Internat für die Oberrealschule eingerichtet werden. Zu diesem Zweck sollen die von der UNRRA6 für ukrainische Arbeiter abtransportierten 50 Matratzen der Stadt nachdrücklichst zurückgefordert werden.

Am 30.11.1945 regelte das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch eine Entschließung die Wiederaufnahme der Ausbildung von Volksschullehrkräften neu. Da die Einschreibung der Schülerinnen zwar bei der Lehrerinnenbildungsanstalt Weißenhorn nach dieser Ministerialentschließung erfolgen konnte, die Unterrichtsaufnahme vorerst aber unterbleiben musste, wies der Stadtrat darauf hin, dass er unter allen Umständen auf den Sitz der Anstalt in Weißenhorn bestehen bleibt. Der Anstalt würden die ehemaligen Stabsgebäude des Lufttanklagers im Eschach (heute Robert-Bosch-Str. 15) zur Verfügung gestellt, sobald die Voraussetzungen hierfür geschaffen seien. 240 Schülerinnen meldeten sich an. Die Schwäbische Landeszeitung vom 11.01.1946 schrieb: „Die Lehrerinnenbildungsanstalt hat ihre Pforten wiedereröffnet. Sämtliche Schülerinnen werden vorläufig nur zur Probe angenommen.“ Im Oktober 1946 werde der Unterricht in ihrem neuen Heim im Eschach aufgenommen.

Am 04.02.1946 wurden die Gebäude im Eschach von Beauftragten des Kultusministeriums besichtigt und nicht abgelehnt. Die Dachgeschossräume der Gebäude im Eschach sollten zu Verwaltungs- und Wirtschaftsräumen umgebaut werden. Am 08.03.1946 verhandelte die Stadt mit dem Landbauamt über die Umbaumaßnahmen und beschloss am 05.04.1946, die 3 Verwaltungsgebäude von der Zwangsverwaltung zu pachten und der LBA zur Verfügung zu stellen. Am 26.04.1946 stellte das Kultusministerium bei der Militärregierung den Antrag auf Freigabe der Gebäude für die LBA und die Genehmigung der Einrichtung.

Am 16.05.1946 war der Schuloffizier Dr. Fivian der amerikanischen Militärregierung Bayern mit zwei Vertretern des Landratsamts beim Bürgermeister, um die abschließenden Besprechungen wegen Wiedereröffnung der LBA zu halten. Während der Vertreter des Landrats die Ansiedlung einer Industrie im Eschachgelände zwecks Beschäftigung der Flüchtlinge für äußerst notwendig hielt, stellte sich der Schuloffizier auf Vortrag des Bürgermeisters auf den Standpunkt, dass die Industrieansiedlung trotz Unterbringung der LBA im Eschachgelände möglich sei und auch erfolgen werde. Dr. Fivian beauftragte schließlich die Stadtverwaltung, sofort mit dem Zwangsverwalter Feser einen Pachtvertrag hinsichtlich der drei Gebäude abzuschließen. Bei Nichtabschluss solle ihm sofort Bericht unter Angabe der Gründe gegeben werden. Der Zwangsverwalter Feser wandte nach der sofort herbeigeführten Unterredung ein, er könne ohne Genehmigung der Militärregierung den Abschluss nicht tätigen. Am 17.05.1946 fand bei der Militärregierung mit dem Angestellten Dr. Bartok eine Besprechung statt. Deren Ergebnis war, dass zwei Gebäude verpachtet werden und das dritte Wirtschaftsgebäude für ein Textilunternehmen zur Verfügung stehen müsse. Am 20.05.1946 erschien der Zwangsverwalter Feser freiwillig und erklärte, er werde am 22.05.1946 mit der Militärregierung verhandeln, dass alle drei Gebäude verpachtet würden. Sollten die Gebäulichkeiten bis zur Genehmigung der Anstalt nicht frei sein, stelle die Stadt Ausweichunterkünfte zu Verfügung.

Am 04.06.1946 besichtigte eine Kommission des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus die für die LBA vorgesehenen Gebäude im Eschach. Einwendungen gegen die Gebäude wurden nicht erhoben. Der Vertrag der Stadt mit dem Treuhänder für das Eschachgelände wurde genehmigt. Am 09.08.1946 erteilte die Militärregierung die Genehmigung zur Eröffnung der Lehrerinnenbildungsanstalt. Der Anstaltsbetrieb wurde am 03.09.1946 aufgenommen. Am 09.11.1946 fand die offizielle Eröffnungsfeier der LBA statt.

Am 03.09.1948 wurde der Schuppen 3 im ehem. LTL frei und wurde zum Umbau in eine Turnhalle und Aula der LBA angepachtet.

Das Dachgeschoss des Wirtschaftsgebäudes wurde zu Schlafräumen des Internats ausgebaut. Hierzu wurden sehr breite Dachgauben in das DG eingebaut.

Schon zwei Jahre nach Eröffnung der LBA verabschiedete der bay. Landtag im Jahr 1948 ein Gesetz zur Reform des Schulwesens. Ein wesentlicher Punkt hierbei war, die Lehrerausbildung fortan auf Hochschulbasis durchzuführen. Das bedeutete schon das Aus für die LBA, die nun in eine allgemeinbildende, in sechs Jahren zur Hochschulreife führende staatliche höhere Schule umgewandelt werden sollte.

Doch ganz so schnell ging die Umwandlung nun doch nicht. Erst mit Schuljahresschluss des Jahres 1955 endete die Ausbildung der Lehrerinnen. Am 12.07.1955 wurden die letzten 23 Absolventinnen von der Leiterin, Frau OStD Dr. Hoechstetter bei einer Feierstunde in der Stadthalle verabschiedet. Frau OStD Dr. Hoechstetter übernahm auch die Leitung des Deutschen Gymnasiums als Nachnutzer der Gebäude (s.o).

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 1, bis 1806

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 2, 1807-1919

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 3, 1919-1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 4, nach 1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 5, Schulverband, Standortsuche Hauptschule

- Es wird angenommen, dass es sich hier im Beschluss um einen Schreibfehler handelt, denn das Volksschulgebäude Schulstr. 7 hätte zu dieser Zeit keinen Platz hierfür gehabt. In einem Beschluss vom 27.09.1946 wird festgestellt, dass die Oberrealschule gerne das ganze Gebäude Bahnhofstr. 11a hätte und es nicht mit der landw. Haushaltungsschule teilen möchte. ↩︎

- Auch der Begriff ‚Seminarübungsschule‘ ist nirgendwo sonst in den Akten vermerkt und entspricht auch nicht einem klaren Schultypus. ↩︎

- Der Bund als Grundstückseigentümer benötigte das ehem. Luftwaffengelände wieder für militärische Zwecke. Mit Schuljahresende im Juli 1962 wurde das Gymnasium geschlossen und nach Marktoberdorf verlegt, wo es bis heute als Gymnasium Marktoberdorf besteht. ↩︎

- Das LRA verfügte aber am 04.08.1967, dass die Sonderschule mit 4 Klassen eingerichtet und im Schulhaus SH07 kostenlos untergebracht werde ↩︎

- Am gleichen Tag nahm auch der Schulverband Grund-und Hauptschule seine Arbeit auf. ↩︎

- Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen, kurz UNRRA von engl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration ↩︎