Schulen in Weißenhorn – Teil 3 1919-1945

Inhalt

III. Schule zwischen Demokratie und Diktatur

Mit dem Ende des ersten Weltkriegs ging eine gewaltige gesellschaftliche Veränderung einher. Diese Veränderung hatte erhebliche Auswirkungen auf das Schulsystem, was in der Weimarer Republik ab 1919 zu einer Demokratisierung des Schulwesens führte. So wurde z.B. mit Schulerlass des Kultusministers Hoffmann vom 25.01.1919 die geistliche Schulaufsicht in Bayern aufgehoben. Auch wurde durch das Volksschullehrergesetz vom 01.01.1920 den Lehrern die Übernahme des Mesnerdienstes untersagt.

Die Bildungshoheit verblieb bei den Ländern.

Die Weimarer Verfassung erklärte zwar grundsätzlich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und schuf dadurch das Lehrerinnen-Zölibat ab, gleichwohl legte Bayern (wie andere Länder auch) in seiner Verfassung Art 151 fest „Das Dienstverhältnis der Volksschullehrerin erlischt mit der Eheschließung“. Aber ein Urteil des Reichsgerichts vom 10.05.1921, welches diese Artikel für unwirksam erklärte, wurde nicht beachtet. So endete das Heiratsverbot erst durch Bundesrecht 1951, in Baden-Württemberg sogar erst 1956.

Mit Beginn des Schuljahres 1921 wurde das Fünf-Noten-System eingeführt und ab Schuljahr 1922 wurde für Knaben ein achtes Schuljahr verpflichtend. Für Mädchen wurde die Einführung einer achten Klasse am 01.05.1936 durch die Reg. v. Schwaben angeordnet.

Nach der Machtübernahme der Sozialdemokraten übernahm ab 1934 das Reichsinnenministerium und das neu gegründete Reichserziehungsministerium Teile der Schulhoheit der Länder und es begann eine Zentralisierung und Vereinheitlichung des Schulwesens. Es gab ein Beschäftigungsverbot für jüdische Lehrer, was in Weißenhorn allerdings nicht zum Tragen kam. Der NS-Staat griff auch schnell und hart in das private Schulwesen ein. Mit Entschließung des Bay. Kultusministeriums vom 09.12.1937 wurde das höhere Schulwesen neu geordnet. In der Schulpolitik der Nazis war keine Mittel- oder Realschule mehr vorgesehen. Diese Neuordnung hatte weltanschaulich-ideologische Gründe und sollte zu einer stärkeren politischen Einflussnahme auf die Bildung führen und untersagte Schulen unter kirchlicher Leitung. Das traf Weißenhorn mit dem Claretiner-Kolleg und der Mädchenmittelschule der Franziskanerinnen besonders hart.

1938 wurde in ganz Deutschland die Note Sechs (ungenügend) eingeführt.

Mit Beginn des Schuljahres 1941 wurde durch den Reichsinnenminister die lateinische Schrift als Normalschrift eingeführt und die bis dahin geltende deutsche Sütterlinschrift abgeschafft.

Die Volksschule

Abgesehen von der völkisch-nationalistischen Ausrichtung der Schulen nach der Machtergreifung 1933 erfuhr die Volksschule in Weißenhorn keine substantiellen Veränderungen.

Das Bezirksamt Neu-Ulm regte am 21.09.1923 den Neubau eines Schulhauses und den Einbau von Wohnungen in das alte Schulhaus an. Vor einer Entscheidung über einen Schulneubau sollte nach Ansicht des Stadtrates aber erst die Entwicklung der Währungsverhältnisse abgewartet werden. Da sich die wirtschaftlichen Verhältnisse Ende der 20er-Jahre aber nicht besserten, war an einen Schulneubau nicht zu denken.

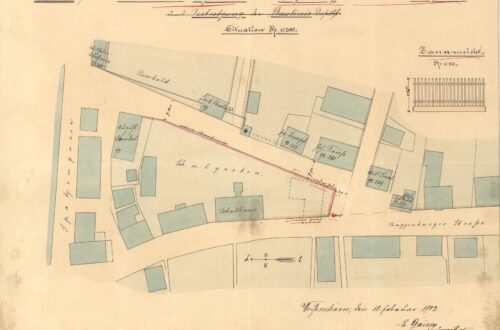

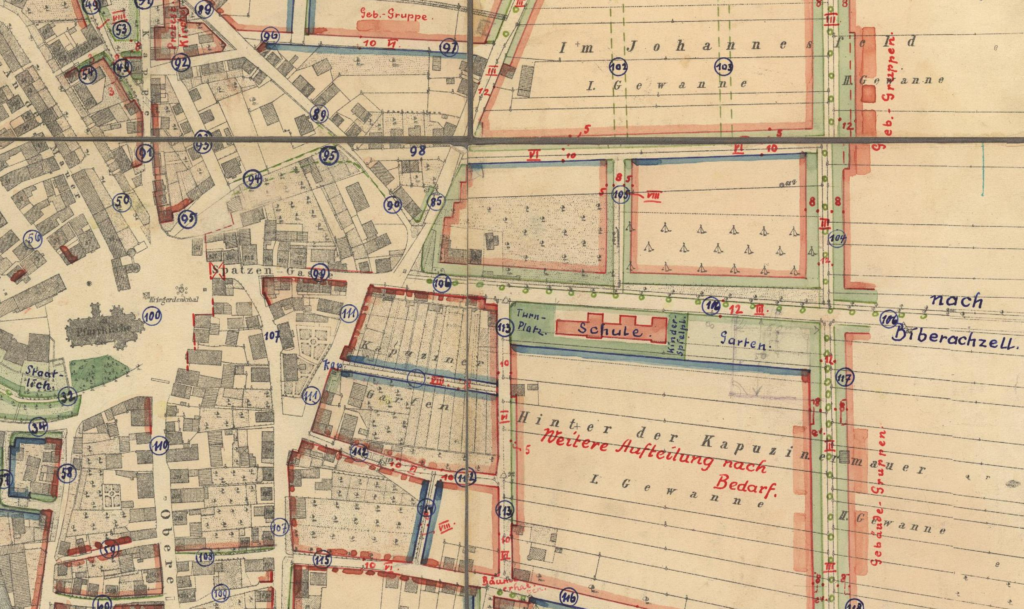

Schon am 22.11.1904 hatte die Stadt Weißenhorn einen Acker an der Biberachzellerstraße (heute Reichenbacher Str., Fl.Nr. 2111 alt) mit 8100 m² von dem Posthalter Herrn Bachthaler in Weißenhorn für 3555 M gekauft. Hiermit wurde dieser für die Stadtentwicklung wichtige Bereich schon einmal grundsätzlich gesichert. Das Grundstück wurde ab 1905 als Krautgärten genutzt.

Vorausschauend setzte die Stadt 1924 in ihrem ersten Generalbaulinienplan [Planfertiger Arch. Hansen, München] (Vorläufer des heutigen Flächennutzungsplans) eine Fläche an der Reichenbacher Straße für einen Schulhausneubau fest. Auch in die Fortschreibung des Generalbaulinienplanes 1938 [Landbauamt Augsburg] wurde dieser Standort, mit größer Fläche, aufgenommen.

Erst am 11.09.1936 beriet man wieder über einen Schulhausneubau auf dem Gelände an der Reichenbacher Str. Architekt Huf, der schon mehrere Vorhaben in Weißenhorn geplant hatte, legte am 07.10.1938 auch einen Entwurf für ein neues Schulhaus vor. Der beginnende zweite Weltkrieg beendete aber 1939 alle Planungsarbeiten.

Weiterführende Schulen

Nachdem die Lateinschule schon 1874 ihren Betrieb eingestellt hatte, mangelte es in Weißenhorn an einer höheren Schule. Mit dem Ende der Bürgerschule im Jahr 1922 gab es für die Knaben in Weißenhorn auch keine weiterführende Mittelschule mehr. Die Schüler mussten die Realschule in Neu-Ulm besuchen. Das hieß, schon in der Früh um 5 Uhr mit dem Arbeiterzug loszufahren und spät am Nachmittag erst heimzukommen.

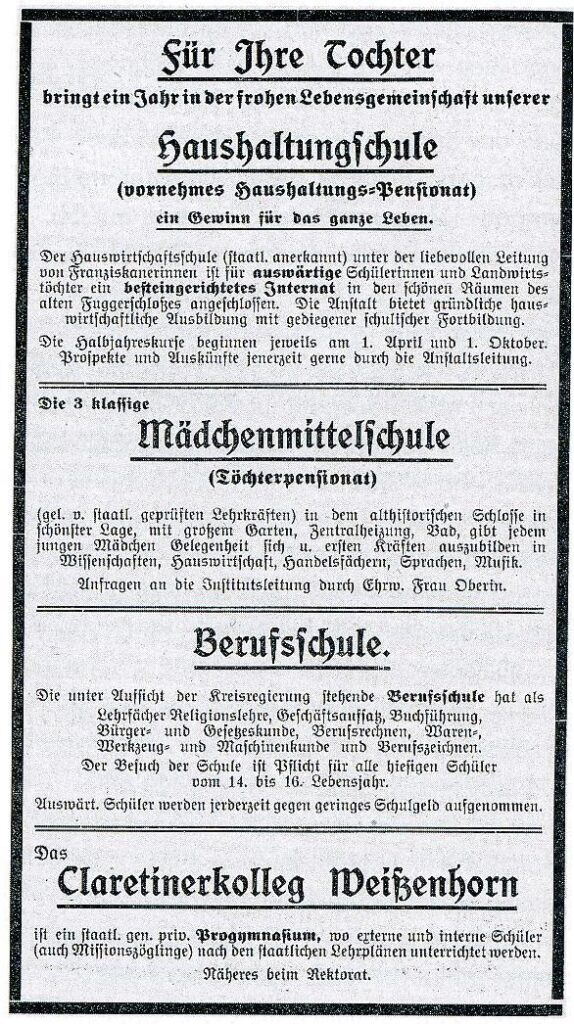

Das 1927 eröffnete Claretinerkolleg brachte zwar ein humanistisches Progymnasium in die Stadt, zur Reifeprüfung musste aber (bis zum Ende der Lehranstalt 2002) eine andere Schule gesucht werden.

Bei der Neuordnung des Schulwesens gem. Erlass des Kultusministeriums vom 09.12.1937 wurde das höhere Schulwesen neu geordnet. In der Schulpolitik der Nazis war keine Mittel- oder Realschule mehr vorgesehen. Als Ausgleich eröffnete die Stadt 1938 in der aufgekauften ehem. Kurz’schen Goldwarenfabrik eine Oberrealschule, deren Leiter auch die Führung der auslaufenden Mädchenrealschule übernehmen musste (siehe bes. Kapitel).

Das Pädagogium 1

Dem Mangel an einer Mittelschule nach 1922 wurde zunächst auf privater Basis begegnet. Der Goldwarenfabrikant Kurz realisierte mit ähnlich gesinnten Bürgern der Stadt und mit Starthilfe des Pädagogiums Ulm die Gründung eines Realschulvereins. In primitiven Verhältnissen begann an Ostern 1923 der Unterricht im Nebenzimmer des Cafe Jann in der Hauptstraße 7. Die Lehrkräfte kamen vom Pädagogium Ulm und wurden von den Schülereltern entlohnt. Schon 1924 konnte der kleine Raum die Schüler nicht mehr fassen. Im Engelkeller, Hagenthaler Straße 20, fanden die Schüler Unterschlupf. Die Schülerzahl wuchs weiter, so dass 1925 in der aufgelassenen Gärtnerei Ströbele, Schulstraße 21, weiter unterrichtet wurde. Das Anwesen hatte das Baugeschäft Vogg gekauft. Dies richtete auf der Nordseite zwei Schulsäle mit eigenem Eingang ein. Herr Dr. Scholl (nach Burkhart S. 187: Dir. Sauter) war Schulleiter. Ihm zur Seite standen Dr. Urbantzyk, Herr Raab, Herr Roth und Herr Mayer. Fünf Jahre hielten die Eltern die finanzielle Belastung durch. Mit Schuljahresende 1927 entschloss sich der Direktor, aus Lehrernot das „Pädagogium Weißenhorn“ aufzugeben. Die Sorgen wurden so drückend, dass am 14.09.1928 der Realschulverein an den Stadtrat den Antrag stellte, diese Schule als städtische Anstalt weiterzuführen. In der Stellungnahme der Stadtverwaltung vom 19.10.1928 heißt es dann: „Mit Rücksicht auf die zu erwartende Belastung der Stadtgemeinde dürfte die Übernahme der privaten Realschule nicht in Frage kommen.“ Der privaten Realschule wurde noch ein einmaliger Zuschuss von 600 RM gewährt, es wurde aber empfohlen, dem Claretinerkolleg eine Realgymasialabteilung anzugliedern. Nach den Osterferien 1929 wurde die Schule geschlossen.

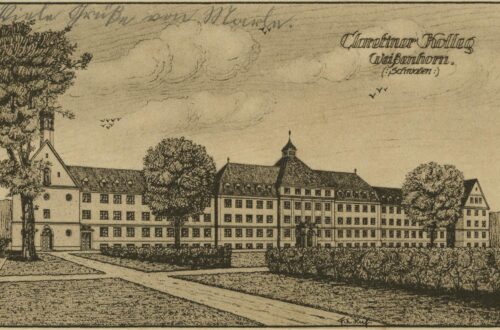

Claretiner Missionskolleg 2

1925 begann die deutsche Provinz des Claretinerordens mit dem Aufbau eines Kollegs in Weißenhorn. Am 04.05.1925 erhielt Pater Leonhard Aubele als Ortspfarrer der Filialkirche Hegelhofen von der Reg. v. Schwaben die Erlaubnis zur Unterrichtsaufnahme mit den ersten 8 Zöglingen im Pfarrhof Hegelhofen.

P. Aubele konnte im Grenzbereich Hegelhofen/Weißenhorn einige Grundstücke erwerben. Architekt Huf aus München wurde mit der Planung eines in Abschnitten realisierbaren Bauvorhabens beauftragt. Es wurde unverzüglich mit dem Bau begonnen und am 06.06.1927 konnte der quadratische Mittelbau, im Volksmund als ‚Kaffeemühle‘ bezeichnet eingeweiht werden. Nun waren bereits 40 Schüler zu verzeichnen. 1928 waren es 54 Schüler.

Das Claretiner-Kolleg wurde von Anfang an als humanistisches Progymnasium geführt, d.h., es führte mit nur 6 Klassen nicht zum Abitur. Die Reifeprüfung musste an einem anderen, staatlichen, Gymnasium abgelegt werden. Mit dem Kolleg war sofort ein Internat verbunden.

Mit Entschließung des Bay. Kultusministeriums vom 09.12.1937 wurde das höhere Schulwesen neu geordnet. Diese Neuordnung hatte weltanschaulich-ideologische Gründe und sollte zu einer stärkeren politischen Einflussnahme auf die Bildung führen. Dies traf insbesondere kirchlich geführte Schulen. So durfte das Claretinerkolleg ab dem Schuljahr 1938/39 keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Die laufenden Klassen konnten hinausgeführt werden.

Am 29.12.1937 teilte das Kultusministerium mit, für das Claretinerkolleg könne kein Bedürfnis mehr anerkannt werden. Das Kolleg sei zu schließen, und deshalb dürfte im kommenden Schuljahr keine 1. Klasse mehr eröffnet werden. ‚Die übrigen Klassen können nach dem bisherigen Lehrplan hinausgeführt werden.‘ Diese Erlaubnis war an die Bedingung geknüpft, dass zum Leiter der Anstalt ein weltlicher, vom Ministerium ausgewählter Erzieher bestellt wird, der ausschließlich dem Ministerium unterstehen sollte. Diese Kündigung erfolgte zeitgleich mit der Auflösung der von den Franziskanerinnen geführten Mädchenmittelschule.

Das Schülerheim der Claretiner durfte für Ordenszöglinge weitergeführt werden, die auch die gemeindliche Oberschule in Weißenhorn besuchen konnten. Am 27.03.1941 wurde dann doch die Schließung des Schülerheimes zum Ende des Schuljahres 1940/41 verfügt, weil ‚eine nationalsozialistische Gemeinschaftserziehung in klösterlichen Schülerheimen undurchführbar‘ sei.

1942 mussten selbst die Patres und Brüder das Haus verlassen und in das alte Schulhaus Schulstr. 5 von Weißenhorn übersiedeln. In das Kolleg zog zunächst die städtische Oberschule ein, dann ab 01.04.1942 die Lehrerinnenbildungsanstalt (siehe eigenes Kapitel). Gegen Ende des Krieges diente das Gebäude als Krankenhaus für Tbc-Kranke.

Die Oberschule 3

Mit der Neuordnung des höheren Schulwesens durch Entschließung des Bay. Kultusministeriums vom 09.12.1937 und die damit am 29.12.1937 verfügte Schließung des Claretiner-Kollegs trat für die Stadt eine neue Situation auf. Die Stadt hatte sowohl das Gymnasialwesen als auch die Mädchenmittelschule unter kirchlicher Leitung gesehen und war nun gezwungen, die höhere Bildung selbst in die Hand zu nehmen. Während die Mädchenmittelschule städt. Eigentum war und so auch mit weltlichen Lehrkräften fortgeführt werden konnte, musste für die höhere Bildung der Knaben ein anderer Weg gefunden werden.

Am 16.02.1938 beriet der Stadtrat über die Situation und stellte fest, dass sich ein Ersatz durch Gründung einer städt. Oberschule nicht mehr umgehen lasse. Es wurde beschlossen, im 1936 für die Kreisbauernschaft und die landw. Haushaltungsschule erworbenen Gebäude Bahnhofstr. 11a eine Oberschule für Jungen einzurichten. Schon am 11. April 1938 fand für 38 Schüler die Aufnahmeprüfung in die 1. Klasse statt. Im Jahre 1942 hatte diese Schule 6 Klassen und neun Lehrkräfte. 1944 wurde eine 7. Klasse angegliedert. Die Räume im Claretinerkolleg samt Turnhalle wurden am 22.12.1941 für Zwecke der Oberschule gepachtet, da die dortigen Patres ja nicht mehr unterrichten durften.

Studienrat Georg Mennel übernahm, unterstützt von seiner Frau, von 1938 bis 1943 neben seiner Lehrtätigkeit die Stelle des Direktors. Da er vorher schon mehrere Jahre im Kolleg Unterricht erteilt hatte, war er berufen, die Verbindung zwischen dem im Abbau begriffenen Progymnasium und der neuen „Oberschule für Jungen“ herzustellen. Mitten im Krieg – ein Jahr nach der Errichtung der Oberschule brach der 2. Weltkrieg aus – gelang es Direktor Mennel, vielen Schwierigkeiten zum Trotz, eine zweite, dritte, vierte und fünfte Klasse aufzubauen. Im März 1943 wurde er aus seiner erfolgreichen Arbeit herausgerissen und zum Kriegsdienst einberufen. Noch im Jahre 1945 ist Direktor Mennel gefallen.

Auch andere Kollegen hatten einrücken müssen, so dass man sich um bewährte, ältere Lehrkräfte bemühte. Im Schuljahr 1943/44 konnte erstmals eine 6. Klasse geführt werden. Am 18.08.1943 verzeichnete die Statistik 193 Schüler, davon auch 61 Mädchen. Am 14.7.1944 waren es 186 Schüler, davon 61 Mädchen. Auch Zöglinge des Claretinerkollegs besuchten die Anstalt.

Realschule für Mädchen 4

Seit 1918 trug die 3-klassige städt. Schule unter Leitung der Franziskanerinnen die Bezeichnung ‚Mädchenmittelschule‘. Sie war weiterhin im Gebäude Hauptstr. 8 untergebracht. 1925 hatte die Schule 52 Schülerinnen. Der Frauenkonvent richtete sich hier u.a. auch durch den Einbau einer Hauskapelle häuslich ein, obwohl das Gebäude weiterhin nur als Notbehelf angesehen wurde. Den ursprünglich beabsichtigten Schulneubau im ehem. Heckelschen Garten Blumengasse hatte man aufgegeben, hier entstand der erste Kindergarten der Stadt, ebenfalls unter Leitung der Franziskanerinnen.

Bereits seit dem Auszug des Finanzamtes aus dem Fuggerschloss zum 27.07.1928 fanden Gespräche zwischen der Stadt und dem Freistaat über den Ankauf des Fuggerschlosses statt. Die Stadt beabsichtigte die Verlegung der städt. Mädchenmittelschule von der Hauptstr. 8 in das Schloss. In die freiwerdenden Räume in Hauptstr. 8 sollte die Berufsfortbildungsschule einziehen. Am 27.06.1930 wurde das Fuggerschloss für 25.000 RM gekauft und schon am 09.09.1930 wurde der Realschulbetrieb mit 48 Schülerinnen dort aufgenommen. Die offizielle Eröffnung fand am 10.11.1930 statt.

Gleichzeitig wurde ein Internatsbetrieb aufgenommen und der Konvent hierzu um drei Schwestern vergrößert. Die Leitung der Schule hatte Oberin M. Genesia Sandmaier O.S.F.

Das Kapitel des Mutterklosters der Franziskanerinnen in Dillingen hatte am 06.06.1930 beschlossen, die auch von Franziskanerinnen geführte Haushaltungsschule von Roggenburg nach Weißenhorn zu verlegen. Die Kreisbauernkammer stellte hierfür einen Zuschuss von 3000 M zur Verfügung. So beschloss der Stadtrat am 14.08.1930 als Unternehmer der landw. Haushaltungsschule aufzutreten, die Leitung übernehme der jeweilige Vorstand der Landwirtschaftsschule im Benehmen mit der Oberin der Franziskanerinnen. So wurde mit dem Umzug der Mädchenmittelschule am 01.10.1930 auch die ‚Haushaltungsschule für Mädchen‘ eröffnet.

Das Fuggerschloss wurde ab 1930 in Abschnitten ausgebaut und modernisiert. So wurden die Arrestzellen des Amtsgerichts im EG des Mittelbaus zu einer Küche mit Speisesaal umgebaut, im 1. OG ein Refektorium für die Schwestern eingebaut und eine Hauskapelle eingerichtet. 1931 wurde eine Zentralheizung eingebaut und die Fassade neu verputzt mit Wiederherstellung der Freskenmalerei. 1932 wurden Spülklosetts eingebaut und im weiteren der Schulgarten angeregt (die einzelnen Maßnahmen sind unter der Baugeschichte der Schlösser beschrieben).

Mit der Zusammenlegung der Mädchenmittelschule und der Haushaltungsschule verschob sich zwangsläufig die grundlegende Ausrichtung der Schule. Sie führte ab dem Schuljahr 1935/36 dann die Bezeichnung ‚Städt. dreiklassige Haustöchterschule‘ (Reg. Entschl. v. 26.03.1935 Nr. I 2306). Auch aus einem Hausprospekt dieser Zeit geht eindeutig hervor, dass die Schule in erster Linie mittlerweile als Haushaltungsschule geführt wurde. Diese Umwandlung war auch durchaus im Interesse der Eltern, die durch das NS-Gedankengut geprägt immer mehr eine Erziehung der Mädchen hin zu einer hausfraulichen Tätigkeit wünschten. Im Neu-Ulmer-Anzeiger vom 26.04.1935 schrieb man im Zeitgeist: „Man hatte erkannt, dass der Hausfrauenberuf der ureigenste, schönste und beglückendste Beruf des deutschen Mädels ist„.

Doch den nationalsozialistischen Machthabern missfiel eine landwirtschaftliche Haushaltungsschule unter klösterlicher Leitung. Sie wollte diese Schule wieder unter die Aufsicht des Landwirtschaftsamtes stellen. Am 11.09.1936 erwarb die Stadt das Gebäude Bahnhofstr. 11a, ehem. Goldwarenfabrik Kurz, nach Beschlusslage zur Unterbringung der Kreisbauernschaft. Am gleichen Tag trat die Stadt dem Zweckverband der landwirtschaftlichen Haushaltungsschule bei und stellte das UG und DG der Kurz’schen Fabrik für die Schule zur Verfügung. Die Stadt baute das ehem. Fabrikgebäude zu einer landwirtschaftlichen Haushaltungsschule mit Vollinternat um. Auch der Landkreis Krumbach gehörte ab dann zum Einzugsbereich der Schule. Die Verlegung der landw. Haushaltungsschule vom Fuggerschloss nach Bahnhofstr. 11a wurde von der Regierung am 04.11.1936 genehmigt.

Oberin M. Genesia Sandmaier wurde am 26.08.1936 nach Dillingen abberufen, an ihrer Stelle übernahm M. Alfonsa Forster die Schulleitung. Sie wurde nach Verfügung des Kultusministeriums als Ordensfrau als Schulleiterin zum 23.06.1939 abgesetzt.

Mit Ministerialerlass vom 29.12.1937 wurde von den NS-Machthabern die Aufhebung der Klosterschule, zeitgleich mit Aufhebung des Claretinerkollegs, verfügt. Ostern 1939 fand mit 27 Absolventinnen die letzte Schlussfeier statt.

Die Kündigung der Franziskanerinnen betraf nicht nur die Mädchenmittelschule, sondern auch den von den Nonnen betreuten städt. Kindergarten in der Kaiser-Karl-Str., der von der NSV übernommen wurde (siehe herzu eigenen Artikel).

Die Mittelschule wurde ab Schuljahr 1938/39 in eine sechsklassige Mädchenoberschule mit Schülerinnenheim überführt. Dieses begann mit der 1. Klasse, welcher alljährlich eine weitere angegliedert werden sollte. Als 1. Fremdsprache unterrichtete man gem. dem neu geltenden Lehrplan Englisch, mit 5 Wochenstunden. Auf Wunsch der Stadt wurde dieser Unterricht durch den Leiter der neu gegründeten Oberschule erteilt. Im 3. Jahr sollte dann Latein hinzukommen.

Selbstverständlich wurde auch Unterricht in Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Biologie, und Leibeserziehung erteilt. In der 6. Klasse sollte noch Hauswirtschaft (Kochen, Haus- und Gartenarbeit, Gesundheitslehre) dazukommen.

Die Verquickung der sich im Abbau befindlichen klösterlichen Mittelschule und der neu gegründeten Oberschule war für eine zeitlang beträchtlich. Beide Schulen waren gleichzeitig und zusammen im selben Gebäude untergebracht. Nach Absetzung der Oberin M. Forster am 23.06.1939 wurden Schulleitung und Internatsleitung mit sofortiger Wirkung an den Leiter der Oberschule übertragen.

Obwohl Neuaufnahmen in eine 1. Klasse bereits verboten waren, drängten Stadtrat, Bevölkerung und Schulleitung, dass das Ministerium der Stadt entgegenkomme und noch einmal die Bildung einer 1. Klasse gestatte. Bereits nach zwei Tagen lagen 22 Neuanmeldungen vor. Dem Wunsch der Elternschaft wurde aber nicht mehr entsprochen.

Den Franziskanerinnen wurde auch die Wohnung gekündigt. Sie mussten bis zum Beginn des neuen Schuljahres Anfang Sept. 1939 das Haus räumen. Die Klosterfrauen fanden Unterschlupf in einem kleinen Häuschen der Pfarrkirchenstiftung in der Fischergasse 8. Die ausgebildeten Lehrerinnen behalfen sich mit der Erteilung von Privatunterricht, bis ihnen dies mit Entschl. v. 07.09.1941 auch verboten wurde. Ende 1942 bestand der Weißenhorner Konvent nur noch aus vier Mitgliedern.

Von den im Sommer 1939 noch 36 verbliebenen Schülerinnen wechselten 10 an die im Gebäude Bahnhofstr. 11a neu konstituierte Oberschule, die jetzt entgegen der ursprünglichen Intention auch für Mädchen zugänglich wurde. Andere Mitschülerinnen gingen an die Berufsschule.

Das Schul- und Internatsgebäude, das Fuggerschloss, stand nunmehr leer und wurde vielfältig anderweitig genutzt: für einquartierte Soldaten, als Flüchtlingsküche, von September 1939 bis Februar 1940 nutzte es die Kreisbauernschaft (vormals Sitz in Krumbach), deren Vorsitzender der Weißenhorner Bürgermeister Böck war, auch als Gefangenenunterkunft für französische Soldaten, dann wurde es beschlagnahmt von den amerikanischen Besatzern, schließlich diente es noch als Durchgangslager für Flüchtlinge.

Sonstige Schulen

Landwirtschaftsschule

Nach dem ersten Weltkrieg entstand in den Bezirken (jetzt Landkreisen) Neu-Ulm und Krumbach der Wunsch nach einer Landwirtschaftsschule, um den angehenden Landwirten auch die theoretischen Grundlagen einer modernen Landwirtschaft nahe zu bringen. Es wurde für beide Landkreise zusammen aber nur eine Schule genehmigt.

Es ist nicht dokumentiert, was den Ausschlag für die Bewerbung der Stadt um den Sitz einer Landwirtschaftsschule gab. Insbesondere Stadtrat Josef Mareis ging das Thema mit Umsicht und Energie an. Er packte die Gelegenheit beim Schopf, als ein passendes Gebäude gefunden wurde.

Ende 1920 geriet der Konditor Josef Hitz in finanzielle Schwierigkeiten. Er war der Sohn des Konditors Karl Hitz, Hauptplatz 6, und hatte 1911 in der Schulstr. 4 den Neubau eines Cafés errichtet. Wohl auch wegen des I. Weltkriegs lief das Café nicht wie geplant. Er konnte das Haus nicht halten und musste verkaufen. So kam die Stadt wohl auf den Gedanken, das Haus gegenüber den beiden Schulgebäuden zu erwerben und schulisch zu nutzen.

Am 01.10.1920 bewarb sich die Stadt beim Kreis Schwaben um den Sitz einer landwirtsch. Winterschule. Am 04.02.1921 wurde diese Bewerbung auch an an den Kreis Schwaben gestellt und am 06.05.1921 wurde ein Vertragsentwurf mit dem Bezirkstag Neu-Ulm über die Einrichtung einer zweizügigen landw. Winterschule besprochen.

Nachdem diese Gespräche offenbar zur Zufriedenheit liefen, kaufte die Stadt das Haus Schulstr. 4 von Konditor Hitz am 23.02.1921 zum Preis von 150.000 M.

Am 02.09.1921 beschloss der Stadtrat, das Gebäude Schulstr. 4 zur landwirtschaftlichen Winterschule umzubauen. In das DG wurde eine Wohnung eingebaut. Ein Teil des 1904 erworbenen Ackers an der Reichenbacher Str. (Reichenbacher Str. 26, jetzt Grundschule Süd) wurde als Versuchsfeld genutzt, der Rest wurde als Heimgärten verpachtet.

So wurde am 27.09.1921 dem Bezirk Neu-Ulm von der Regierung v. Schwaben die Genehmigung zur Einrichtung einer 2-kursigen Landwirtschaftsschule in Weißenhorn erteilt. Als Vorstand wurde Eugen Fackler vom Außensitz Krumbach der Landwirtschaftsschule Augsburg nach Weißenhorn versetzt. Die Eröffnung der Winterschule fand am 15.11.1921 statt.

Einem Antrag des Bezirks (damalige Bezeichnung für Landkreis) vom 12.05.1922 auf Kauf des Gebäudes entsprach die Stadt nicht.

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule

Nach dem Ende des I. Weltkriegs wurde im Kloster Roggenburg durch den landwirtschaftlichen Verein des Bezirks Neu-Ulm/Weißenhorn eine landwirtschaftliche Haushaltungsschule eingerichtet. Der Unterricht wurde von Franziskanerinnen erteilt.

Da auch die städt. Mädchenmittelschule (Institutsschule) von Franziskanerinnen geführt wurde, strebte der Orden Anfang 1930 die Zusammenlegung beider Schulen an. Hierüber beriet der Stadtrat in seiner Sitzung am 02.05.1930 und erklärte hierzu seine Bereitschaft.

Das Kapitel des Mutterklosters der Franziskanerinnen in Dillingen beschloss dann am 06.06.1930, die Haushaltungsschule von Roggenburg nach Weißenhorn zu verlegen. Die Kreisbauernkammer stellte hierfür einen Zuschuss von 3000 M zur Verfügung. So beschloss der Stadtrat am 14.08.1930 als Unternehmer der landw. Haushaltungsschule aufzutreten, die Leitung übernehme der jeweilige Vorstand der Landwirtschaftsschule im Benehmen mit der Oberin der Franziskanerinnen.

Mit dem Umzug der Mädchenmittelschule vom alten Standort Hauptstr. 8 in das zur Schule umfunktionierte Fuggerschloss wurde am 01.10.1930 auch die ‚Haushaltungsschule für Mädchen‘ mit 48 Schülerinnen eröffnet. Verbunden mit dieser Haushaltungsschule wurde auch ein Internat eingerichtet. Die offizielle Eröffnung der Schule fand am 10.11.1930 statt.

Mit der Zusammenlegung der Mädchenmittelschule und der Haushaltungsschule verschob sich zwangsläufig die grundlegende Ausrichtung der Schule. Sie führte ab dem Schuljahr 1935/36 dann die Bezeichnung ‚Städt. dreiklassige Haustöchterschule‘ (Reg. Entschl. v. 26.03.1935 Nr. I 2306).

Um den Bedarf einer landwirtschaftlichen Haushaltungsschule weiter zu decken, suchte die Stadt als Träger der Schule nach anderen Möglichkeiten. Im Juni 1935 war die Goldwarenfabrik der Gebrüder Kurz in der Bahnhofstr. 11a in Konkurs geraten und von der Sparkasse Weißenhorn im Hypothekenwege übernommen worden. Sparkassenleiter Xaver Schwandner kümmerte sich um eine Verwertung des Gebäudes und bot es der Stadt an. Die Stadt untersuchte die Möglichkeit zur Unterbringung der Haushaltungsschule in diesem Gebäude und auch in den sog. ‚Kling’schen Hallen‘ (Maria-Theresia-Str. 8-12) die zu dieser Zeit auch der Stadt gehörten. Die Wahl fiel auf das Gebäude Bahnhofstr. 11a.

Anfang 1936 wurden Kaufverhandlungen geführt und am 12.09.1936 wurde das Haus für 30.000 RM zur Unterbringung der Schule und der Kreisbauernschaft (im EG) erworben. Die Stadt bildete einen Zweckverband [der landw. Haushaltungsschule] mit dem Bezirk (Landkreis) und stellte das UG und DG der Kurz’schen Fabrik für die Schule zur Verfügung. Anschließend wurde das Gebäude für Schulzwecke umgebaut und die landwirtschaftliche Haushaltungsschule vom Fuggerschloss gemäß Reg. Entschl. v. 04.11.1936 hierhin verlegt. Als Internatsräume wurde das Dachgeschoss der Landwirtschaftsschule Schulstr. 4 und das 2. OG der alten Schule Schulstr. 5 genutzt.

Aber der Reichsbauernführer entschied am 09.11.1936, dass die Kreisbauernschaftsbezirke Neu-Ulm und Krumbach zusammengelegt werden sollen und der Sitz der Kreisbauernschaft nach Krumbach komme. Der Stadtrat bedauerte diese Entscheidung und versuchte erfolglos, Weißenhorn doch noch als Standort durchzusetzen.

Doch die Umstrukturierungen durch die NS-Herrscher waren noch nicht beendet. Die Landwirtschaftsschule und die landwirtschaftliche Haushaltungsschule wurden am 30.07.1937 in staatl. Aufsicht (Reichsnährstand – Landesbauernschaft Bayern) überführt. Es handelte sich um das Landwirtschaftsschulgebäude Schulstr. 4 und die Internatsräume im 2.OG Schulstr. 5. Die Stadt war aber nicht bereit, die Einrichtung ohne Ablöse zu übergeben und blieb weiterhin Eigentümerin der Gebäude, während der Staat die Schulleitung übernahm.

Berufsschule

Die Sonn- und Feiertagsschule, die quasi die Vorläuferin der späteren Berufsschule war, ging zu einem nicht genannten Zeitpunkt vom sonntäglichen Schulbesuch auf den Abend über und wurde danach als Abendfortbildungsschule bezeichnet. Diese wurde wiederum 1914 in eine Berufsfortbildungsschule umgewandelt, oder auch nur umbenannt.

Im gleichen Jahr wurde die Sonntagsschule, die zuletzt nur noch die Mädchen betraf, als Volksfortbildungsschule bezeichnet. 1926 wurde in den Volksfortbildungsschulen der Fachunterricht eingeführt

Bereits seit dem Auszug des Finanzamtes aus dem Fuggerschloss zum 27.07.1928 fanden Gespräche zwischen der Stadt und dem Freistaat über den Ankauf des Fuggerschlosses statt. Die Stadt beabsichtigte die Verlegung der städt. Mädchenmittelschule von der Hauptstr. 8 in das Schloss. In die freiwerdenden Räume in Hauptstr. 8 sollte die Berufsfortbildungsschule einziehen. Am 27.06.1930 wurde das Fuggerschloss für 25.000 RM gekauft und schon am 09.09.1930 wurde der Realschulbetrieb dort aufgenommen.

1928 strebte der Bezirksschulrat eine Berufsfortbildungsschule in Weißenhorn an, der der Stadtrat am 20.12.1928 zustimmte. Die Kreisregierung genehmigte die Errichtung einer städt. Berufsfortbildungsschule zum 01.05.1930. Die Eröffnungsfeier fand am 06.05.1930 statt. Somit bestand über einen gewissen Zeitraum ein Parallelbetrieb der Mädchenrealschule und der Berufsschule.

Im Zuge der Neuordnung des gesamten Schulwesens 1937 durch die NS-Machthaber wurde auch das Berufsschulwesen neu organisiert. Zum 01.11.1938 wurde die allgemeinen Berufsschulpflicht eingeführt. Der Ausbau der hiesigen Berufsschule wurde bis zur Klärung des Fragenkomplexes zurückgestellt. Die Unternehmerschaft der Berufsschule wurde am 29.04.1939 an den Landkreis übertragen.

Musikschule

Die musikalische Ausbildung gehörte nicht zum staatlich angebotenen Lehrumfang und war schon immer privat organisiert. Eine Aufarbeitung der Entwicklung der Musikschule steht noch aus. Die folgenden Anmerkungen sind daher nur Auszüge eines Angebots, ohne Anspruch auf vollständige Darstellung. Hinweise und Ergänzungen sind jederzeit willkommen.

Als im Jahre 1836 der Dienst eines Stadt-Türmers zu Weißenhorn in Nr. 230 der Augsburgischen Tageszeitung ausgeschrieben wurde, ordnete der Magistrat an, dass dem „jeweiligen Thurmer nicht nur die Thurm wache, sondern als Stadtmusiker auch die Beihilfe in der Kirchenmusik obliegt… und über genügende theoretische und praktische Kenntnisse in der Instrumental- und Blechmusik auszuweisen, darin gegen besondere Honorierung Unterricht zu geben“. Johann Nepomuk Hanrieder von Donauwörth war von 1836 bis 1858 Stadtmusikus und zugleich der letzte Stadttürmer.

Die musikalische Ausbildung geschah fast ausschließlich auf privater Basis. Mit Gründung der Stadtkapelle im Jahr 1911 übernahm diese auch die Ausbildung ihres Nachwuchses, vornehmlich selbstredend in der Blasmusik.

Im Jahr 1936 stellte Anton Hauf, Leiter der Stadtkapelle, einen Antrag auf Einrichtung einer Singschule. Dieser Antrag wurde wegen Raummangels abgelehnt. Außerdem sei kein Klavier vorhanden.

Die Lehrerinnenbildungsanstalt

Am 01.04.1942 war in Weißenhorn auf Betreiben der NS-Verwaltung eine Lehrerinnenbildungsanstalt mit Internatsbetrieb errichtet worden. Die Ausbildung der Volksschullehrer erfolgte damals nicht wie heute universitär, sondern als Ausbildung und konnte mit der damaligen Mittleren Reife angetreten werden. Die Anstalt wurde in Räumen des requirierten Claretiner-Kollegs eingerichtet, weshalb die dort untergebrachte städt. Knaben-Oberschule das Gebäude räumen musste. Sämtliche Mädchen wohnten im Gemeinschaftsheim des Kollegs, das der Staat für diese Zwecke gemietet hatte. Der Unterricht fand in dem städtischen Schulgebäude in der Bahnhofstraße 11a statt. Diese Lehrerinnenbildungsanstalt war damals die einzige im Gau Schwaben.

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 1, bis 1806

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 2, 1807-1919

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 3, 1919-1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 4, nach 1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 5, Schulverband, Standortsuche Hauptschule