Hollstr. 1-3 – ein Stadel und kein Bauplatz

Das Grundstück ist bis heute unbebaut, obwohl es schon viele Ansätze gab, es zu bebauen.

Inhalt

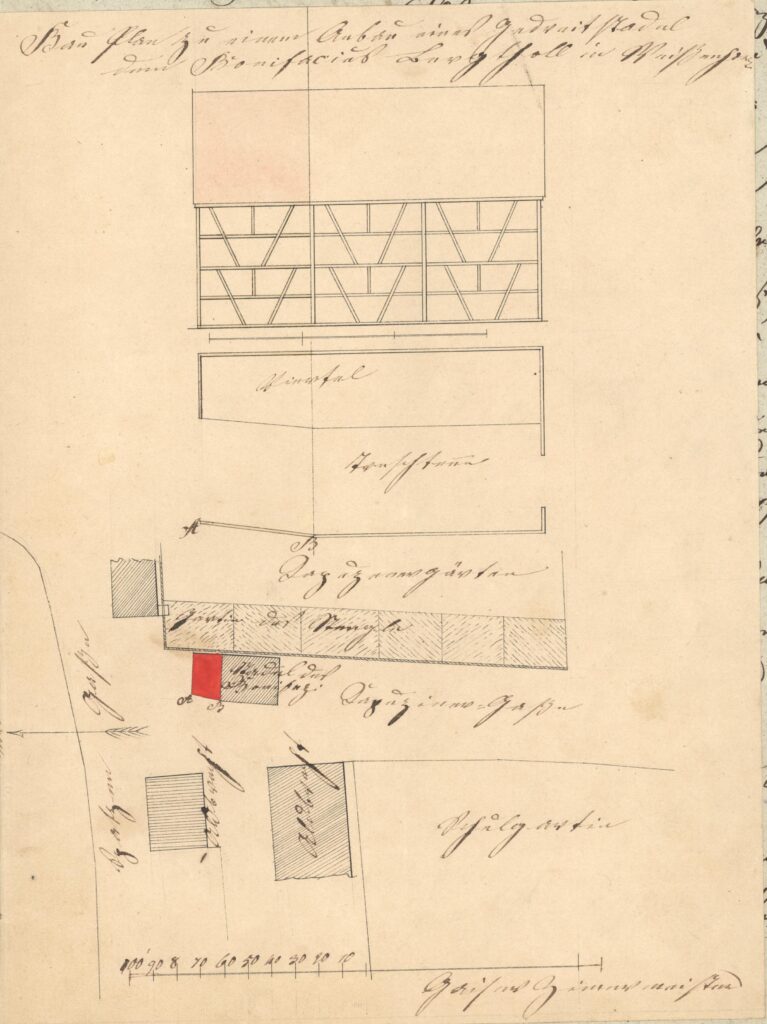

Hollstr. 1 – Stadel des Roman Berthold 1818

1801 erwarb der Hutmacher Roman Berthold, Reichenbacher Str. 15, die gegenüberliegende ehem. Stahlschützenhütte Reichenbacher Str. 8. 1818 wollte die Stadt die Hütte zurückkaufen, um das Grundstück als Bauplatz zu nutzen. Daher erlaubte man Bonifaz Berthold (dem Sohn?), in der Hollstraße einen neuen Stadel zu bauen.

1852 verlängerte Berchtold den Stadel noch einmal.

Der Stadtmagistrat wollte 1855 den Stadel des Bonifaz Berchtold aufkaufen, um hier Platz für den Viehmarkt und das Anbinden des Viehes zu schaffen. Bonifaz Berchtold bot seinen Stadel in der Hollstr. zum Kauf und zur Verbreiterung der Straße an, weil er einen neuen Stadel in seinen Garten gebaut habe. Er stellte sich 225 fl als Entschädigung vor. Der Magistrat bot jedoch nur 150 fl, in die Berchtold einwilligte. Die Stadt brach den Stadel aber nicht gleich ab.

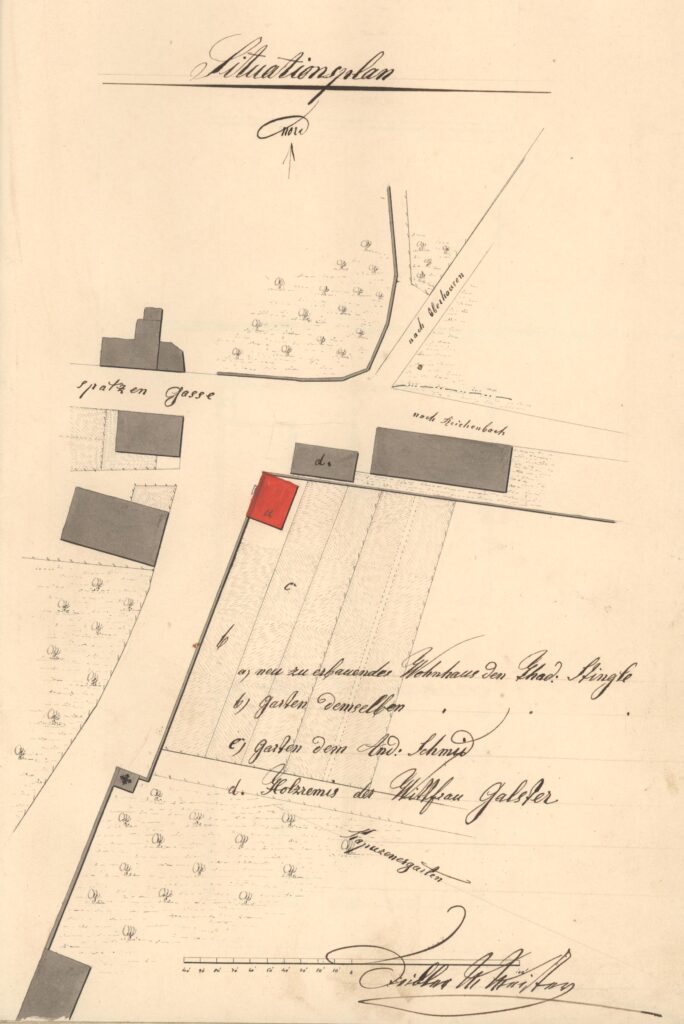

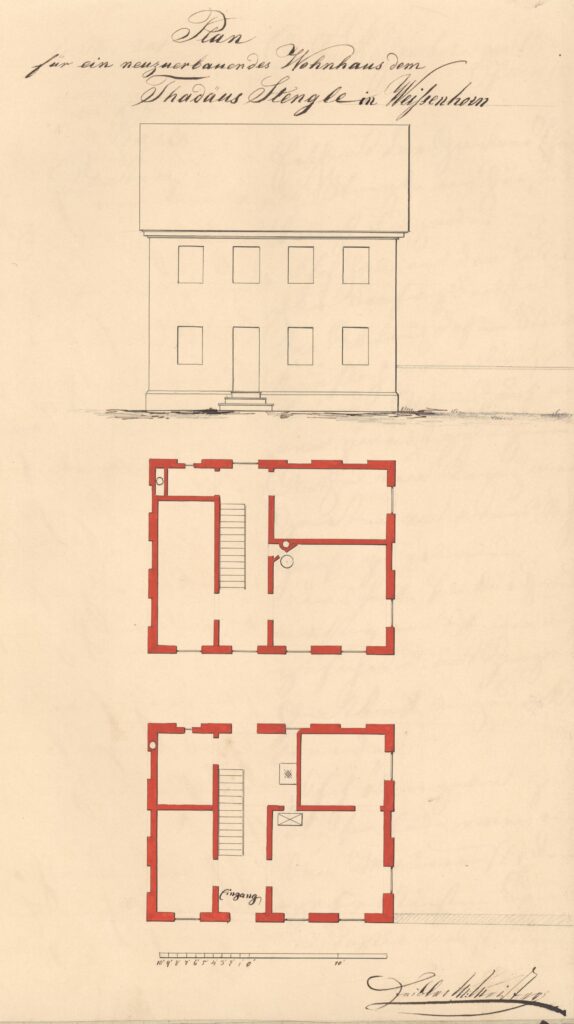

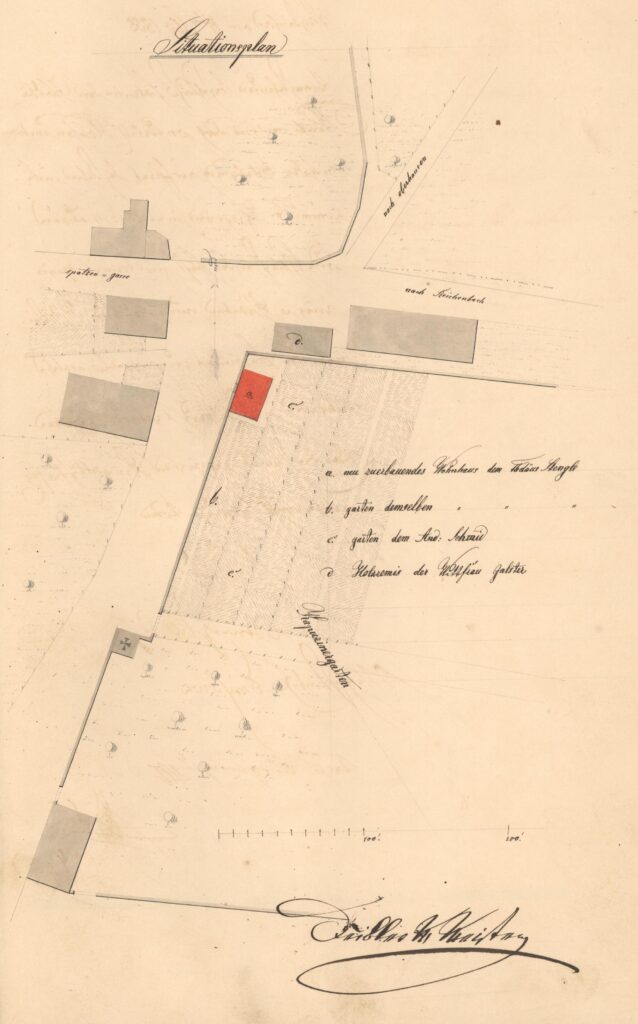

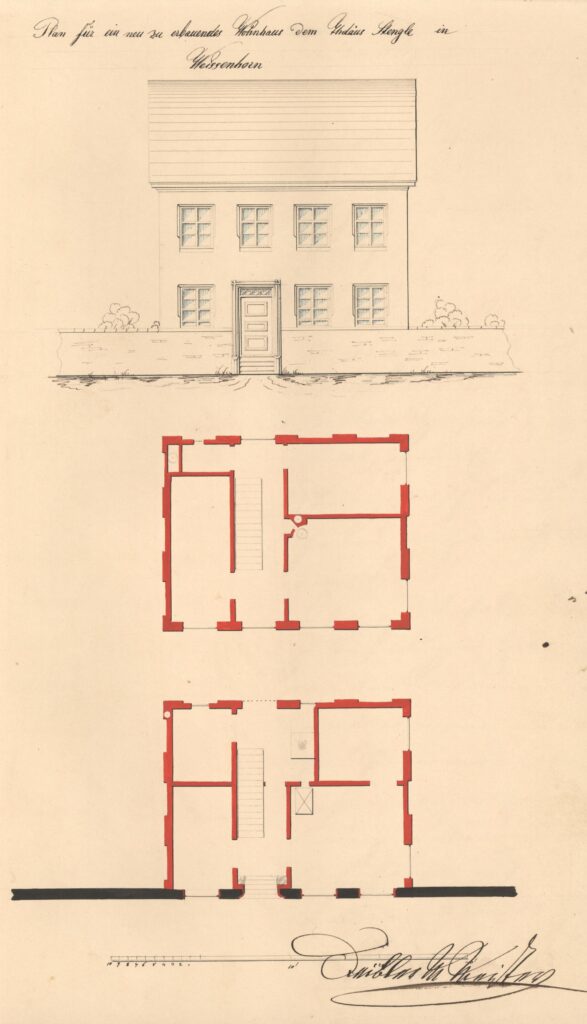

Der Gärtner Thaddä Stengle hatte von Hutmacher Berchtold das Abbruchmaterial dessen Stadel gekauft und möchte an der Kapuzinermauer ein neues Wohnhaus erbauen. Er stellt hierzu 1855 einen Bauantrag.

Die Baukommission stimmte dem Bau zu, forderte aber einen Abstand von 10′ (2,92 m) zu dem Fachwerkstadel der Storchenwirtin Viktoria Galster (Reichenbacher Str. 10). Frau Galster selber forderte 12′ Abstand. Stengle änderte seinen Plan ab und verlegte auch die Eingangsstufen in das Haus, um die Treppe nicht auf städt. Grund anlegen zu müssen. Auch erklärte er sich bereit, Beschränkungen zu der Zeit des Viehmarktes in Kauf zu nehmen.

Die Kapuzinergartenbesitzer protestierten aber gegen die Bauabsicht. Die Gartenmauer sei gemeinschaftliches Eigentum und könne nur mit Zustimmung aller Eigentümer verändert oder beseitigt werden. Dies habe das LG Roggenburg am 08.04.1850 in einer Klage festgestellt und mit einer Geldstrafe von 10 Talern inhibiert.

Es ist schon früher einmal ein derartiger Fall vorgekommen, nemlich der vormalige Besitzer der Ochsenwirthschaft Mathias Gollmitzer wollte am nordöstlichen Ecke dieses Gartens ein Kellergebäude errichten; dieß wurde jedoch nur gestattet, weil sämtliche Theilhaber des Kapuzinergartens ihre Zustimmung zu diesem Bau ertheilten – u. Gollmitzer außerdem noch eine erkleckliche Geld Entschädigung für diese Zustimmung in die gemeinschaftl. Kaße der Kapuzinergartenbesitzer einbezahlt hat.

Auch sahen die Kapuzinergartenbesitzer ihr Eigentum bedroht, wenn zu dem Gärtner Stengle auswärtige Kunden kämen und die ungeschützten Gärten betreten und Erzeugnisse entwenden könnten. Man forderte vom Magistrat die Ablehnung des Baugesuches, um nicht auf dem zivilrechtlichen Wege hiergegen klagen zu müssen. Adam Kreuzer übergab noch eine Abschrift des gerichtl. Vergleichs vom 06.11.1848 mit Andreas Schmid (Hollstr. 9), in welchem das Gericht das gemeinschaftl. Eigentum der Mauer bestätigt hatte.

Der Stadtmagistrat wies folglich das Baugesuch ab, weil zivilrechtliche Gründe vorlägen, die das Bauvorhaben unzulässig machen. Auch habe man den Stadel des Bonifaz Berchtold für 150 fl zum Abbruch angekauft, um hier Platz für den Viehmarkt und das Anbinden des Viehes zu schaffen, was durch ein Wohnhaus an dieser Stelle aber unmöglich gemacht werde.

Stengle erhob gegen die Abweisung Widerspruch. Die Regierung jedoch wies den Widerspruch als unbegründet zurück und weil es nach den vorhandenen Instructionen Aufgabe der Polizeybehörde ist, Bauprocesse zu verhüten, weßhalb eine Baubewilligung nicht ertheilt werden kann, die voraussichtlich das Entstehen eines Processes zur Folge haben würde.

Bei der Eröffnung dieses Urteils erklärte Thaddä Stengle ganz barsch, daß sei nur zum Unterdrücken, u. auf diese Weiße habe man ihm das Geld nur aus dem Sacke herausgestohlen; u. nachdem man ihm herauf bedeutete daß solche Äußerungen höchst ungeeignet, u. in einem öffentl. Amts-Zimmer gegenüber einer Reggs-Entschließung für sträflich erscheinen,erklärte Stengle, er habe nicht die Regierung, sondern den Magistrat gemeint, der ihn mit seinem Baugesuche abgewiesen habe. Auch habe man falsche Unterschriften bei seinem Rekurse unterschoben, indem Kapuzinergartenbesitzer in der Protestation gegen sein Baugesuch unterschrieben seien, wie zum Beispiel der Ochsenwirth Sälzle, die hievon gar nichts wußten.

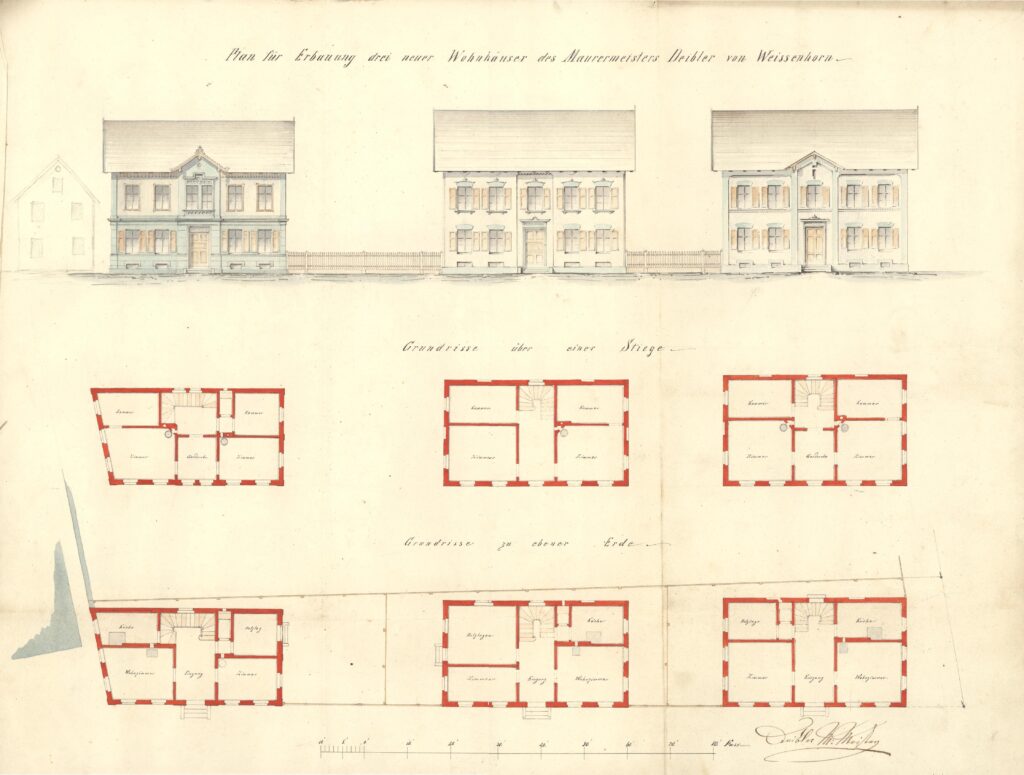

Thaddä Stengle starb 1863. Nun versuchte der nächste sein Glück. Maurermeister Deibler kaufte ihm 1862 das Grundstück ab und stellte 1863 einen Bauantrag zum Bau von drei Wohnhäusern.

Die Kapuzinergartenbesitzer wandten sich auch gegen dieses Bauvorhaben, da die Mauer gemeinschaftliches Eigentum sei und sie daher keinen Abbruch dulden. Der Stadtmagistrat stimmte dem Vorhaben diesmal dennoch zu und verwies die Gartenbesitzer auf den Rechtsweg. Dennoch kam auch dieses Vorhaben nicht zur Ausführung.

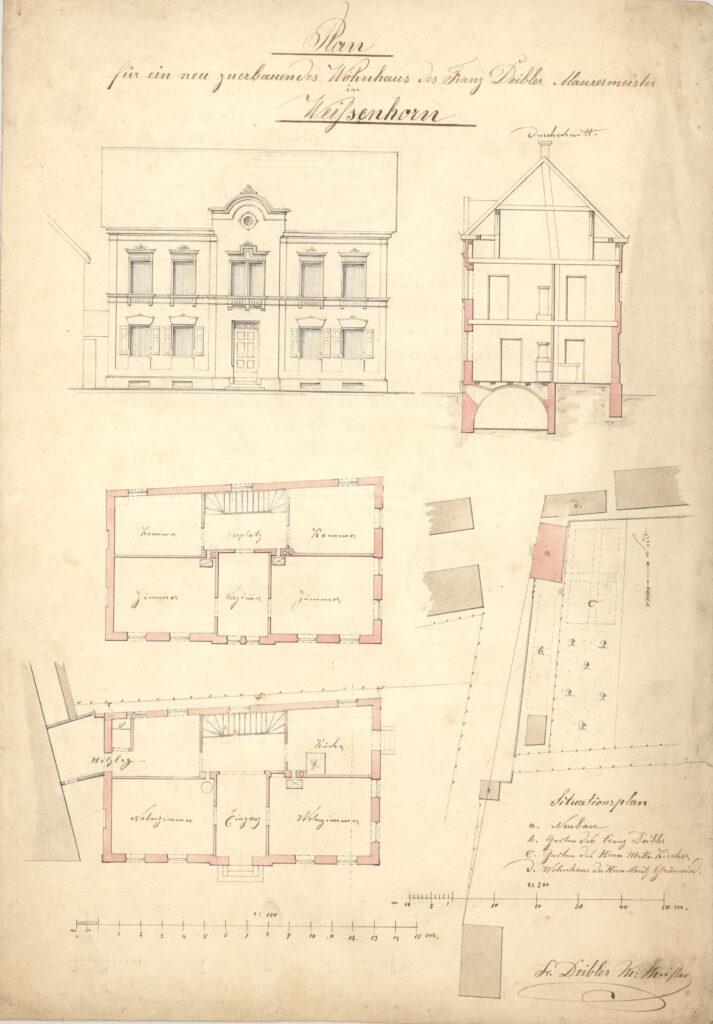

1872 startete Maurermeister Franz Deibler einen dritten Versuch. Es ist zwar über dieses Vorhaben kein Akt vorhanden, aber gebaut wurde auch dieses Haus nicht.

2007 wurde auf diesem Grundstück für das Haus Reichenbacher Str. 10 eine Garage gebaut. Hierzu erhielt der Bauherr die Erlaubnis für einen Durchbruch in der Kapuzinermauer, die jedoch nach Auflage des Denkmalamtes durch ein geschlossenes Tor fortgeführt werden musste.

Hollstraße 3 – das mittlere Grundstück

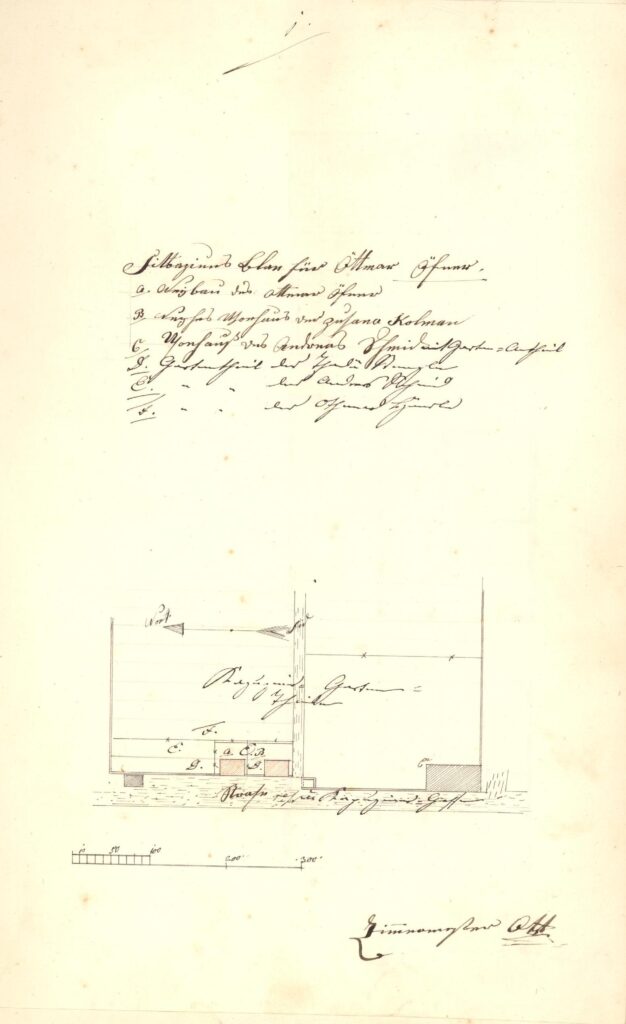

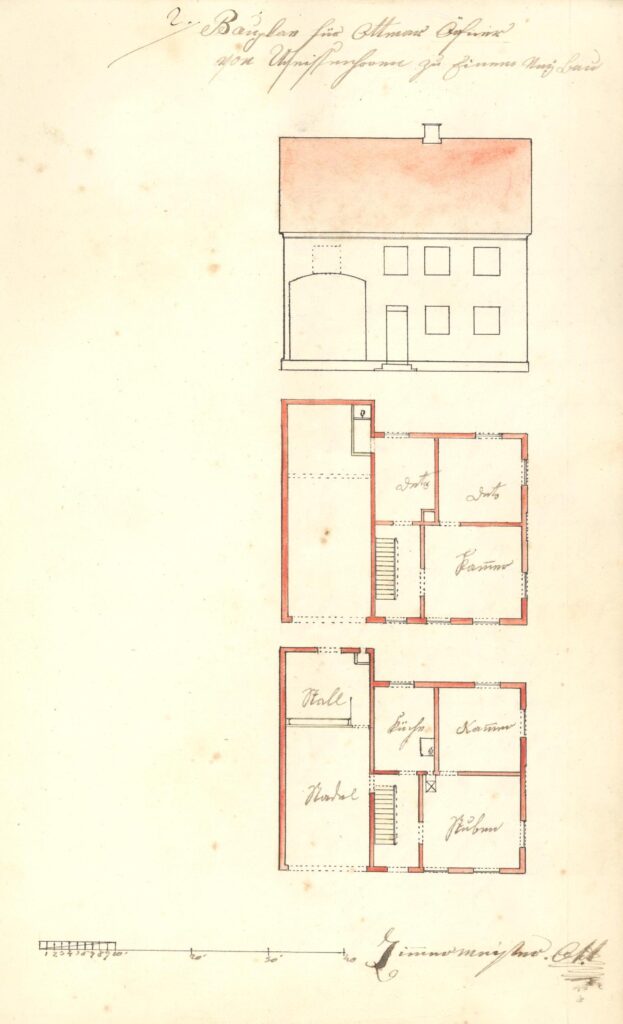

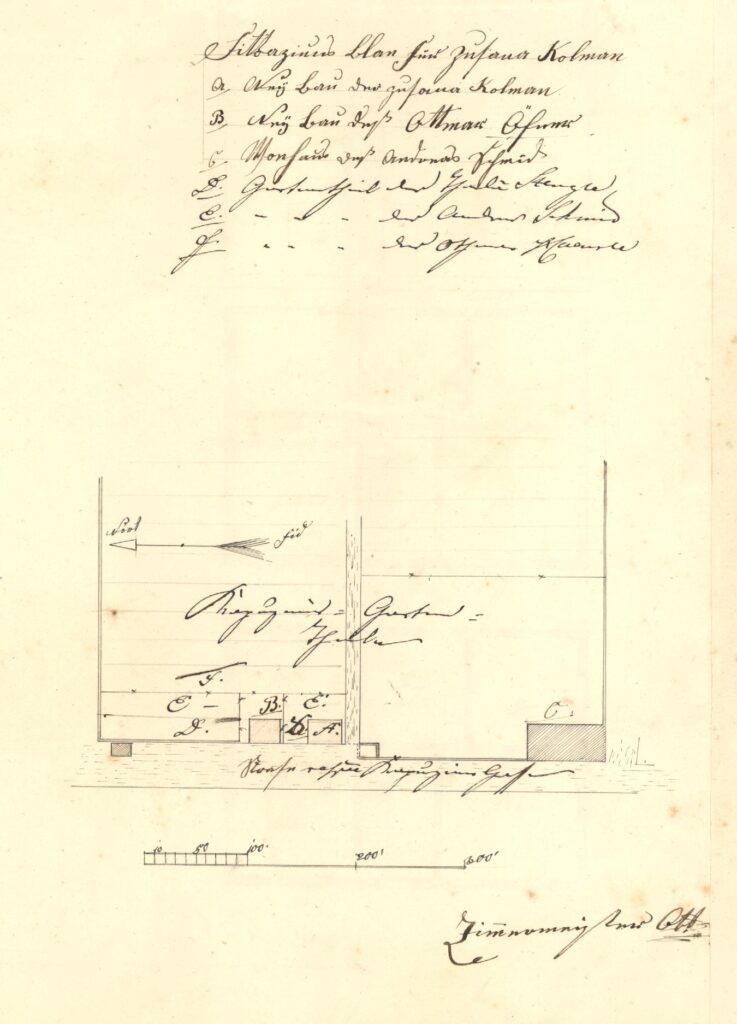

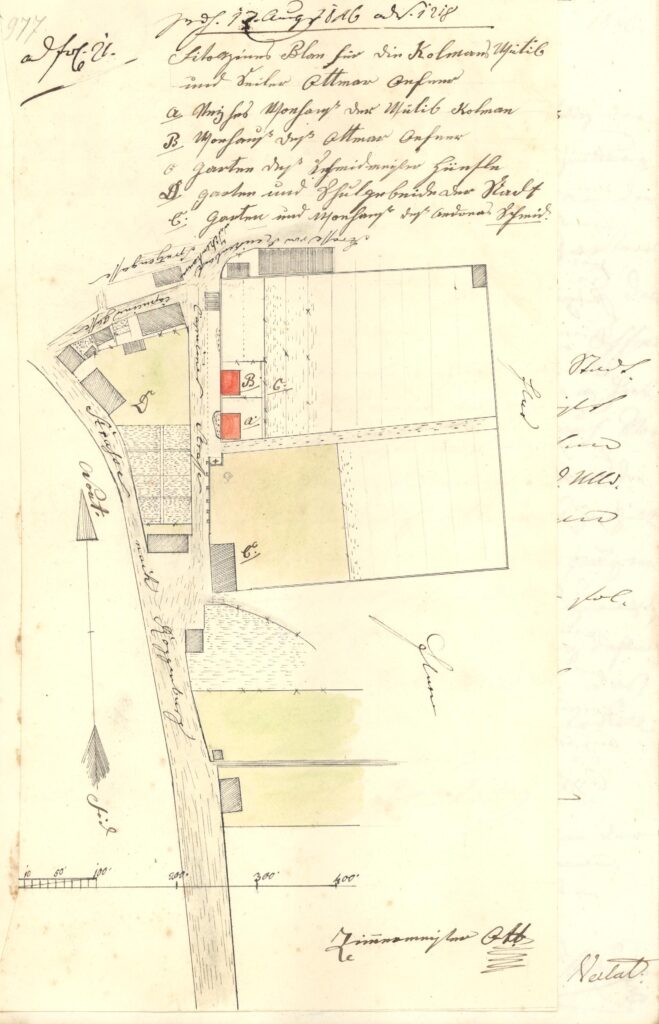

1846 erwarb der Seilermeister Othmar Oefner (Lessingstr. 1) aus dem Kapuzinergarten vorbehaltlich einer Baugenehmigung einen Bauplatz und möchte dort ein Wohnhaus mit Stadl bauen. Sein in der Oberen Vorstadt gelegenes Gebäude habe er auf Drängen eines Gläubigers verkauft. Magistrat und Gemeindebevollmächtigte hielten Öfner nicht für in der Lage zu bauen und lehnten den Bauantrag ab, worauf Oefner mit einem 17-seitigen Rekurs gegenüber der Regierung Einspruch erhob. Die Regierung forderte die Stadt auf, zuerst die Nachbarn zu hören. Die Nachbarn bezogen sich auf ihre Stellungnahmen zum zeitgleich beantragten Baugesuch der Witwe Kollmann (Hollstr. 5). Das LG Roggenburg entschied am 14.10.1846, dass eine Genehmigung ohne Zustimmung der Miteigentümer vor einer Entscheidung über den Rechtsstreit mit Schmid nicht erteilt werden könne. (A 122-K 18).

Öfner nahm scheinbar Abstand von dem Bauwunsch an dieser Stelle, denn 1847 kaufte er einen Bauplatz in der Bleichstr. 18 und baute 1848 dort ein Haus.

Am 20.04.1847 kaufte Melchior Ganz (Memminger Str. 32) von Othmar Öfner den Bauplatz in der Hollstr.

1862 kaufte Maurermeister Deibler kaufte 1862 von Thaddä Stengle einen Teil des Kapuzinergartens und beabsichtigte dort drei Wohnhäuser zu bauen (siehe oben unter Hollstr. 1).

Hollstraße 5 – hier wurde gebaut

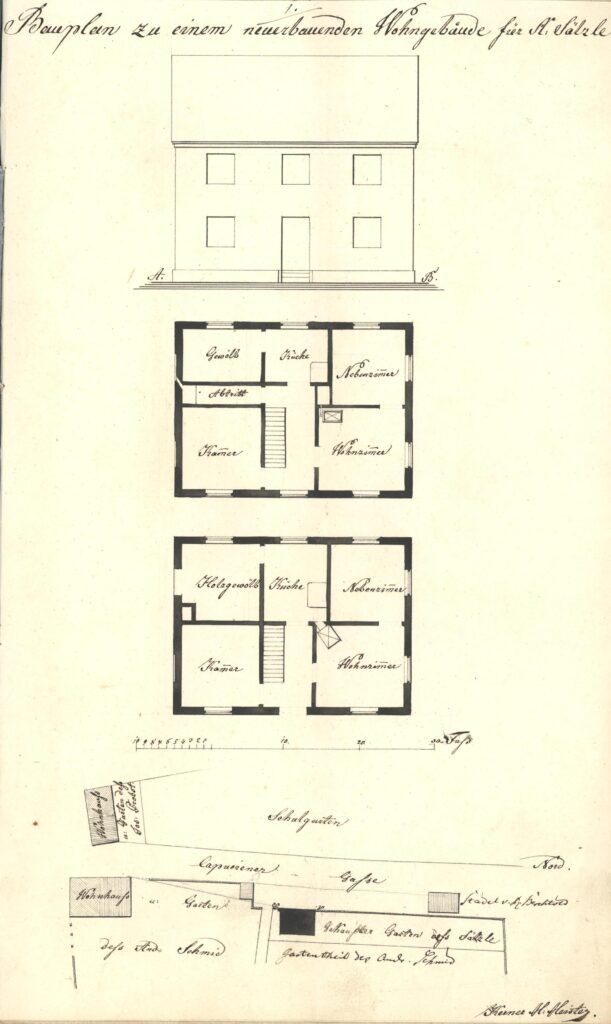

1844 verkaufte der Taglöhner Anton Sälzle sein 1837 erbautes Haus Untere Mühlstr. 6 wegen der großen Feuchtigkeit an Melchior Ganz für 1000 fl. Er möchte stattdessen einen Neubau errichten und hat hierzu vom fugg. Gartenpächter Thaddä Stengle eine Parzelle des Kapuzinergartens für 300 fl gekauft. Das Baumaterial hat er von einem Abbruchhaus in Witzighausen erworben. Auch möchte er einen Keller einbauen, um „Grundbire“ (Kartoffeln) lagern zu können. Er ziehe außerdem in Erwägung, die obere Etage des Neubaus zu vermieten. Nachdem im Kapuzinergarten schon das Haus Hollstr. 9 genehmigt wurde, nehme er an, das gleiche Recht beanspruchen zu können. Er beantragte weiterhin, mit dem Haus bis auf die Kapuzinergasse (Hollstraße) hinausfahren zu dürfen, um eine Baulinie mit den anderen Gebäuden zu bilden und sein Grundstück besser nutzen zu können. Der Nachbar Andreas Schmid, Hollstr. 9,stimmte dem Bau zu, wenn er bis auf die Straße vorrücke. Die übrigen Kapuzinergarten-Besitzer stimmten dem Neubau nur dann zu, wenn er die Mauer, die gemeinschaftliches Eigentum sei, unangetastet ließe und den Neubau in 3 – 4 Fuß Abstand errichte. Sie wandten sich auch gegen das Vorrücken des Neubaus an die Straße, weil hierdurch der Kapelle, die gemeinschaftl. Eigentum sei und für deren Unterhalt die Garten-Besitzer aufkommen müssten, das Licht entzogen werde. Die Baukommission erlaubte aber das Vorrücken auf die Gasse nicht, weil die Straße zu beengt werde, die auch für Vieh- und Schweinemärkte benutzt werden müsse. Auch könne eine regelmäßige Baulinie für diese Straße nicht mehr festgelegt werden, daher sei ein solcher Bau nicht passend und sollte nicht zugestanden werden. Sälzle argumentierte, der Hafner Schmid habe 1840 ein Wohnhaus (Hollstr. 9) genehmigt bekommen und der Ochsenwirt Sälzle habe schon vor vielen Jahren einen Sommerbierkeller mit darüber liegendem Gebäude (Röslestr. 2) errichten dürfen. Er beanspruche nur das gleiche Recht. Der Magistrat lehnte das Baugesuch dennoch ab. Auch die Gemeinde-Bevollmächtigten lehnten den Bauantrag wegen einer damit verbundenen Ansässigmachung ab.

Der städt. Armenpflegerat gab eine vernichtende Stellungnahme über Anton Sälzle ab: In Erwägung, daß Anton Sälzle schon von vornherein als ein nicht besonders arbeithsamer u. hauswirtschaftl. Mann sich erwiesen – indem er nicht einmal das in Kindl. Anschlage übernommene elterl. Anwesen zu erhalten im Stande war, daß derselbe nach dessen Zwangs-Verkauf das ihm u. seinen Kindern zu bauen bewilligte Leerhauß dermaßen mit Schulden belastet hat, daß ihm zum gegenwärtig wieder nachgesuchten Haußbau, wo nicht keines – doch nur ein sehr geringes Vermögen aus dessen Verkaufe erübrigt – daß die von Sälzle vorgebrachten Gründe wegen Feuchtigkeit seines Häuses die selbst derer Gesundheit drohend seien – durchaus grundlos sind – u. lediglich folge seiner schlechten baulichen Unterhaltung desselben sind – daß ferner der beabsichtete Neubau keineswegs für ihn u. seine Familie förderlich – indem er auch diesen nicht lange zu behaupten vermag, u. dadurch wieder eine neue Ansiedlung herbeigerufen ist, welche wegen ihrer lokalen u. innern häußl. Räumen für einen Ökonomie-Betrieb ebenso wenig, als für einen Profeßionisten geeignet wird, – wird das angebrachte Sälzl: Baugesuch zur höhern Abweisung empfohlen. Aufgrund dieser Stellungnahme lehnte der Magistrat das Baugesuch ab, wogegen Sälzle über den Rechtsanwalt Birker in Augsburg Widerspruch einlegen wollte. Der Advocat sah aber im Handeln der Stadt keinen Fehler und nahm das Mandat nicht an.

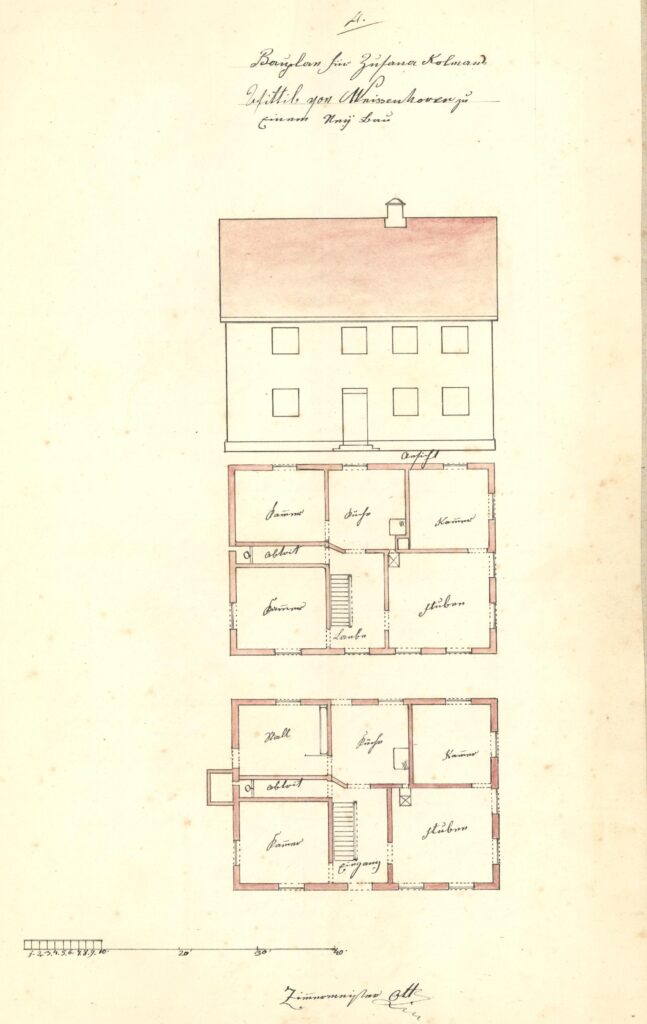

So kam das Grundstück 1846 in die Hände des Zimmermeister Ott, der damals als eine Art Bauträger fungierte. Er reichte einen Bauplan für die Gärtnerswitwe Kollmann ein, nach welchem sie ein Wohnhaus gegenüber der Kapuzinerkapelle errichten möchte und den hierzu erforderlichen Baugrund erworben habe. Auch der Seiler Othmar Öfner wolle daneben ein gleichartiges Haus bauen. Frau Kollmann hatte schon im Jahr vorher einen Bauantrag für ein Wohnhaus auf dem Grundstück Reichenbacher Str. x im Kapuzinergarten gestellt, der vom Magistrat aber nicht genehmigt wurde. Doch auch dieser Bau wurde Fr. Kollmann nicht genehmigt, weil keine Einigung mit den anderen Eigentümern des Kapuzinergartens zu erreichen war.

1862 kaufte Maurermeister Deibler von Thaddä Stengle einen Teil des Kapuzinergartens und beabsichtigte dort drei Wohnhäuser zu bauen (siehe oben unter Hollstr. 1).

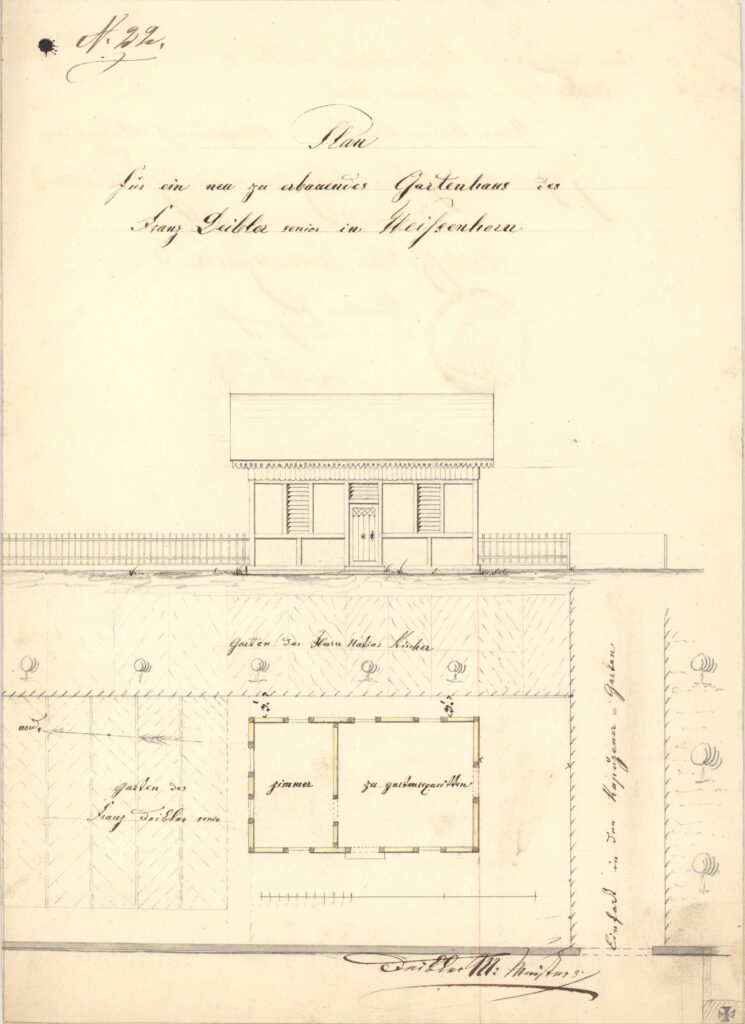

1866 war Franz Deibler die Diskussion leid. Er errichtete zumindest ein Gartenhaus hinter der Kapuzinermauer.

Endlich Bauland! Neubau Hollstr. 5 durch Jakob Rembold, 1886

1883 hatte Jakob Rembold das Grundstück mit dem Gartenhaus gekauft. Er stellte Antrag auf Abbruch des Sommerhauses und 1886 einen Bauantrag für einen Wohnhausneubau. Dieses Mal ging alles glatt und Rembold erhielt die Genehmigung.

1904 wurde die Abortgrube durch Xaver Rembold erneuert. 1906 besitzt Walburga Rembold das Haus. 1921 ist Franziska Bader die Eigentümerin, sie beantragt einen Wohnhausumbau. 1932 gehört das Haus Klara Demmeler, 1942 wird das Haus von Oberlehrer Georg Demmeler bewohnt. 1964 ist wieder Klara Demmeler als Besitzerin an gegeben, ebenso 1968. Ab 1977 sind die Eigentümer im Adressbuch nicht mehr gekennzeichnet. 1986 wird eine Garage angebaut und 1993 ein Wintergarten, verbunden mit einer Sanierung des Gebäudes.