Hochwasserereignisse

Die Lage Weißenhorns unmittelbar an der Roth führte oftmals zu Hochwasserschäden. Leider wurden diese Hochwasserereignisse niemals aufgearbeitet. So gibt es in den Archivalien kaum Angaben über Hochwasser und dessen Schäden. Es fehlen bis heute Karten oder Pläne, die die Grenzen der überschwemmten Bereiche darstellen. Selbst die Hochwasserereignisse der jüngsten Zeit wurden nicht dokumentiert. Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass man während der Überschwemmungen zu beschäftigt mit Eindämmung und Helfen war, um auch noch Pläne zu zeichnen.

Zumindest liegen von manchen Überschwemmungen des 20. Jahrhunderts Fotos vor. Ältere Hochwasserereignisse lassen sich aus Gebäudebeschreibungen und Steuerlisten ableiten. Zugegebenermaßen bewegen wir uns hier im ungesicherten Bereich von Vermutungen, Annahmen und Ableitungen. Dennoch dürfte es interessant sein, sich mit diesen Fragen und den wenigen gesicherten Fakten auseinanderzusetzen und die Hypothesen als solche stehenzulassen.

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass Hochwasserereignisse früher häufiger und heftiger ausfielen. Der unregulierte Flusslauf führte öfters zu Ausuferungen und Uferveränderungen. Das Geländeniveau war früher deutlich tiefer als heute, wie archäologische Grabungen im Stadtgebiet allerorten ergeben haben. Die einfachen Bauten der Vergangenheit hatten unzureichende, meist nicht frostfreie Fundamente und oft innerhalb der Häuser auch keine festen Böden. Wände und Böden bestanden häufig aus Lehm. So konnten schon relativ geringe Wassermassen diese Gebäude nachhaltig schädigen, unbewohnbar machen oder sogar zum Einsturz bringen. So können die vielfach nachgewiesenen Leerstände und Aufgaben von Wohngebäuden erklärt werden.

Auch ist der Wasserlauf der Roth und seine Veränderungen vor 1823 unsicher. Das Urkataster 1823 zeigt im gesamten Stadtgebiet einen freien, unregulierten Flusslauf, der mit Sicherheit nach jedem Hochwasserereignis verändert war. Auch hier bewegen wir uns im Bereich von Vermutungen und Annahmen.

Inhalt

Hochwasserereignis 1480

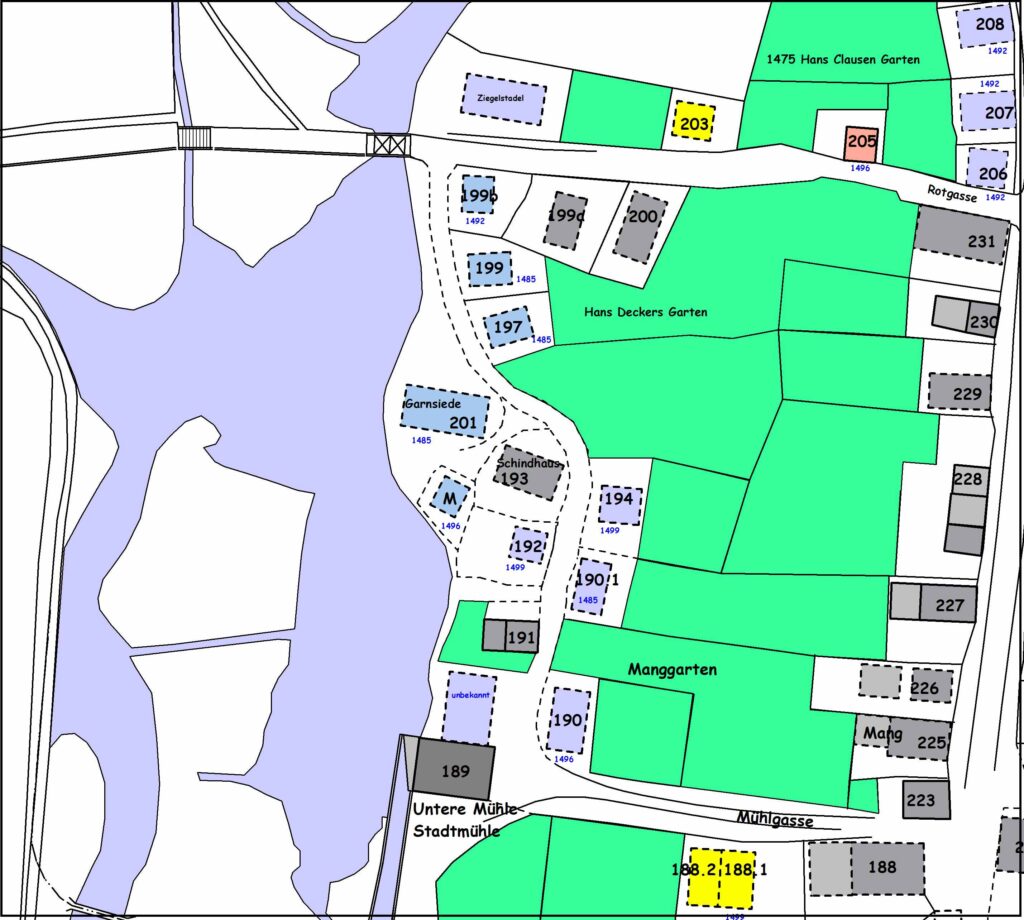

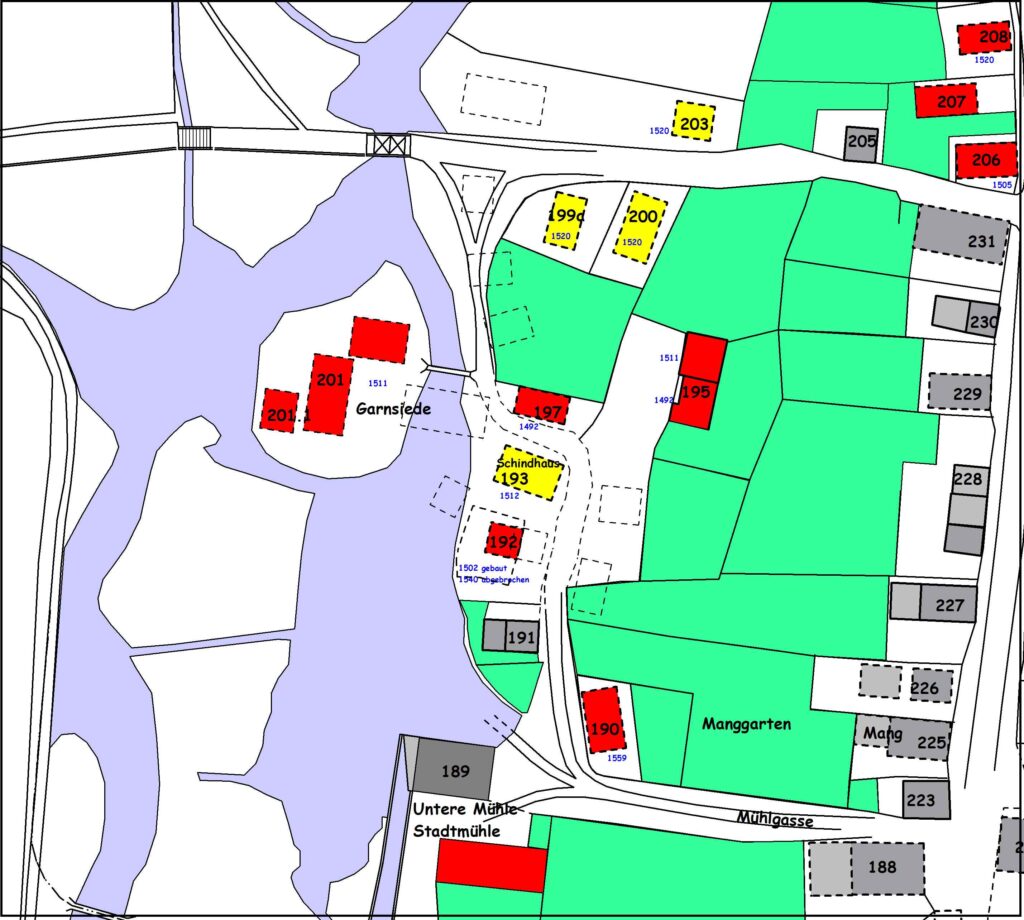

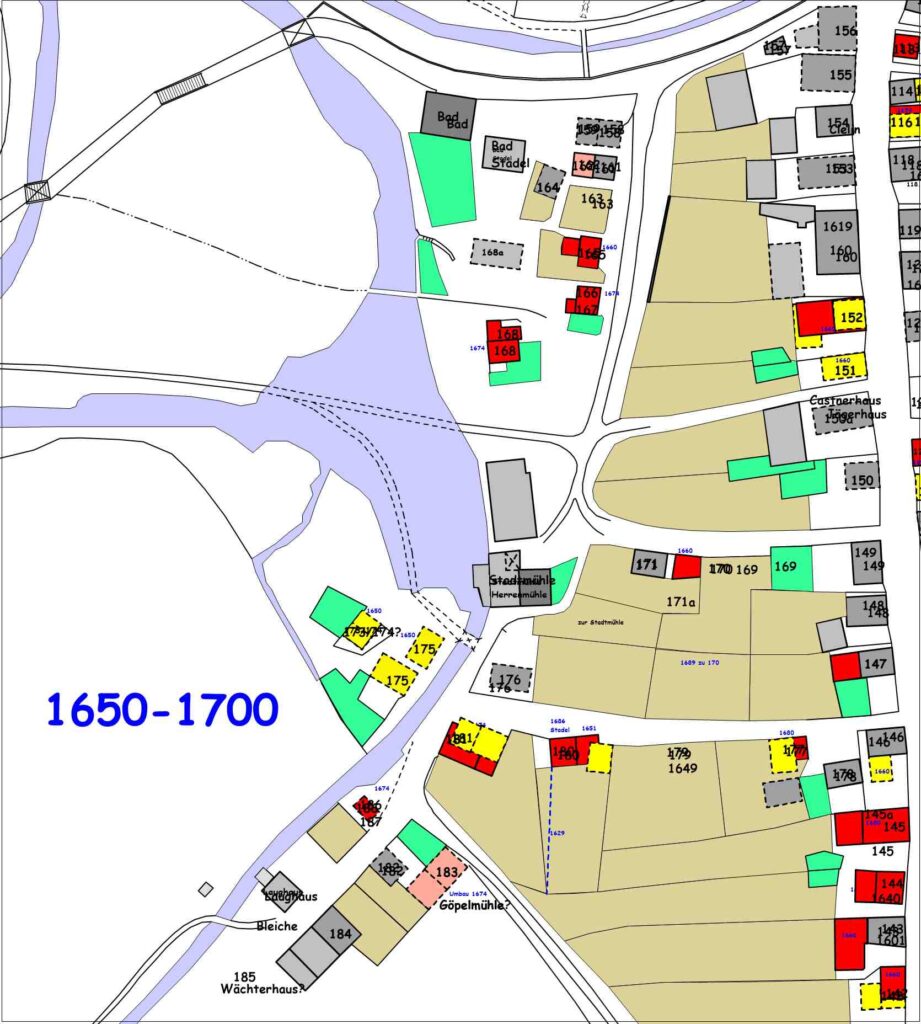

Dieser Artikel stellt eine Hypothese dar. Das Hochwasserereignis 1480 konnte durch Aktenbelege bisher nicht bestätigt werden. Es sind jedoch in den Gebäudebeschreibungen und den Lagebeschrieben in den Steuerbüchern einige Hinweise auf Veränderungen der Lage, der Gebäudewerte und Aufgabe von Gebäuden vorhanden, die ein solches Hochwasserereignis nahelegen. Da es aus dieser Zeit keine Karten gibt, bleibt die genaue Situierung der vermuteten Gebäude unsicher. In den folgenden Rekonstruktionen sind ungesicherte Gebäudelagen gestrichelt dargestellt.

Untere Mühlstraße

Sicher ist, dass sich die Situation im Bereich der Unteren Mühlstraße vor 500 Jahren völlig anders als heute darstellte. Im Bereich der Unteren Mühlstraße befinden sich einige Gebäude, deren Lage im Salbuch 1480 eindeutig definiert ist, die aber in späteren Steuerlisten nicht mehr auftauchen und deren Eigentümer später an anderer Stelle auftreten. Hieraus wird geschlossen, dass zwischen 1480 und 1492 ein Ereignis stattgefunden haben muss, nach dem diese Gebäude nicht mehr existierten. Wegen der Nähe zur Roth ist es naheliegend, hier an ein Hochwasserereignis zu denken, welches auch zu einer Uferveränderung der Roth geführt haben muss. Nikolaus Thoman beginnt seine Stadtgeschichte ca. 1485; er beschreibt darin kein solches Hochwasser, demnach muss es zw. 1480 und 1485 stattgefunden haben.

Die grobe Lage der hellblau dargestellten Gebäude lässt sich durch die Reihenfolge der beschriebenen Eigentümer nach den Steuerlisten relativ sicher bestimmen. Straßen- und Flusslauf sind rein hypothetisch. Die Garnsiede stellte ein größeres, wirtschaftlich wichtiges Gebäude dar, das öfters erwähnt wird und relativ hoch besteuert war. Es bedurfte der Nähe zum Wasser für seine Funktion. Nach 1492 wird der Zugang zur Garnsiede über eine Brücke erwähnt. Daraus wird gefolgert, dass sich der Uferverlauf durch Hochwasser verändert hat und durch Aufschwemmungen eine Insel entstand, die dann nur über eine Brücke erreichbar war. Denkbar wäre auch, dass die Garnsiede schon vorher an dieser Stelle stand und durch ein Hochwasserereignis abgeschnitten wurde, nach dem eine Brücke erforderlich wurde. Ebenso ist das Schindhaus zunächst hier explizit erwähnt und wurde erst später an die Günzburger Str. 35 verlegt.

Obere Mühlstraße

Im Bereich der Oberen Mühlstraße sind die Ergebnisse nicht ganz so eindeutig. Die Eigentümer dieses ganzen Bauquartiers in der Oberen Mühlstr. (Hs.Nr. 233-242) können nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Namen wechseln sehr häufig, auch in der Reihenfolge, außerdem ist nicht erkennbar wo es sich um mehrere Eigentümer eines Gebäudes handelt. Es wurde versucht, anhand der Namen und der Steuerkraft eine Zuordnung zu treffen, die aber teilweise als Hypothese anzusehen ist.

Ebenso wurde versucht, anhand der Steuerkraft und der Gebäudewerte zu erkennen, welche Gebäude vom Hochwasser hätten betroffen sein können. Wieder sind die betroffenen Gebäude hellblau dargestellt.

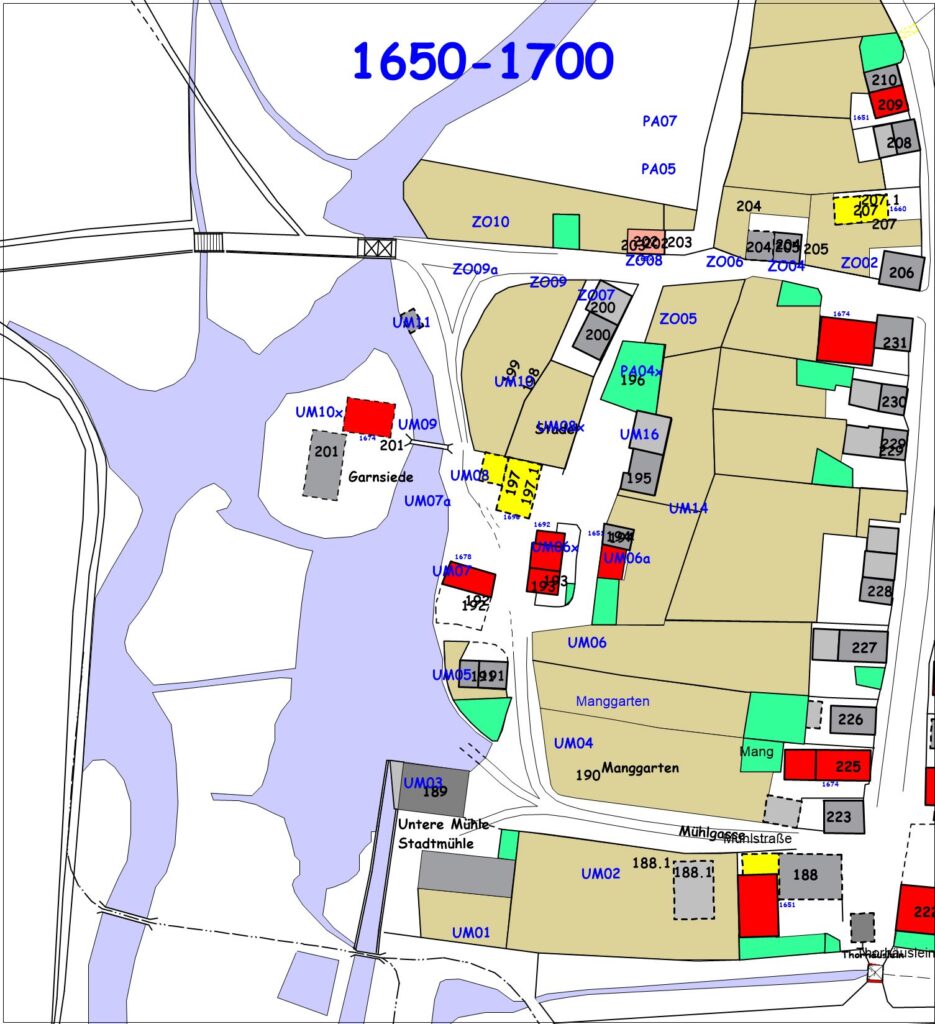

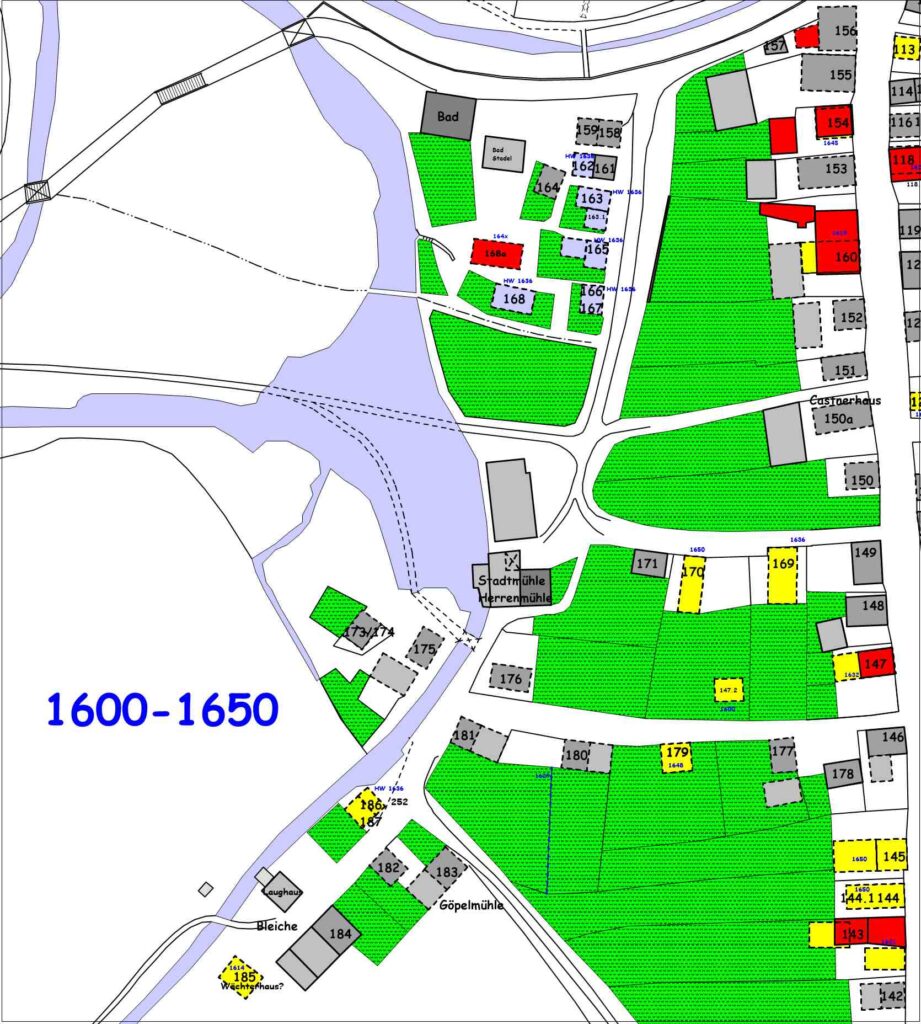

Hochwasserereignis 1635

Unter Anwendung der o.a. Kriterien wird auch ein größeres Hochwasserereignis um 1635 vermutet. Auch dieses Hochwasserereignis ist aus den bisher durchgearbeiteten historischen Akten nicht beweisbar und muss ebenfalls als Hypothese angesehen werden.

Im Steuerbuch B 88 von 1636 werden 14 Gebäude im Bereich der Oberen und der Unteren Mühlstraße nicht mehr geführt, 11 weitere sind im Wert deutlich gesunken. Zwar ist in diesen Jahren allgemein wegen des 30-jährigen Krieges, einer Hungersnot 1634 und der Pest 16351 ein Rückgang der Gebäudewerte zu verzeichnen, nirgends jedoch so massiv wie hier unter Verlust von Bausubstanz. Es wird vermutet, dass in diesen Jahren auch ein großes Hochwasser stattgefunden hat, dem diese Häuser zum Opfer fielen.

Untere Mühlstraße

Von diesem Hochwasser waren im Bereich der Unteren Mühlstraße weitaus weniger Gebäude betroffen, deren Bausubstanz nachweisbar vernichtet oder so stark geschädigt war, dass sie grundlegend erneuert werden mussten.

Obere Mühlstraße

Aber in der Oberen Mühlstraße waren dieses Mal mehr Gebäudde betroffen, nach heutigen Bezeichnungen die Gebäude Obere Mühlstr. 6, 8 und 10, die Illerberger Str. 5 und die Grimmgasse 1.

- Burkhart S.98 bzgl. Pest und Hunger ↩︎

Hochwasser 1845

Auch im Frühjahr 1845 muss es ein heftiges Hochwasser gegeben haben. Dieses ist zwar als Ereignis nirgends dokumentiert, aber die Akten A 128/18 und A 128/19 von 1845 beschreiben, dass die Brücken über die Roth im Verlauf der Ulmer Str. und der Illerberger Str. durch das Hochwasser so stark beschädigt waren, dass eine Erneuerung der Brücken erforderlich wurde.

Die Stadt legte dem LG Roggenburg im August 1845 Pläne über den Neubau der Brücken vor (leider nicht überkommen). Das LG forderte aber, auch eine Planung zur Korrektur der Roth zu erarbeiten, um spätere Schäden bei künftigen Hochwassern zu vermeiden. Zudem war die kgl. Bauinspektion Dillingen mit der Qualität der Pläne und des Kostenvoranschlags nicht zufrieden.

Dementsprechende Pläne wurden erst im August 1846 eingereicht. Als Regulierungsmaßnahme war lediglich ein Durchstich der Roth nördlich der Ulmer Straße in Höhe des Krankenhauses vorgeschlagen (A128/18).

Erst im März 1848 erfolgte die Genehmigung für die beiden Brücken in der Ulmer Str., die Brücke in der Illerberger Str. wurde nicht mehr erwähnt.

Es ist nicht vermerkt, wie der Verkehr über die bereits 1845 beschädigten Brücken bis 1848 geführt wurde.

Die Erneuerung der Brücke in der Illerberger Str. wurde sogar erst im November 1851 in Angriff genommen (A 129/30), als der Zimmermeister Gaiser den Planungsauftrag erhielt. Am 25.02.1852 wurde die Baugenehmigung erteilt.

Hochwasser 1926

Vor dem jüngsten Hochwasserereignis 2024 war das Hochwasser im Juni 1926 das größte dokumentierte Hochwasser.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Nach dem Hochwasser diskutierte der Stadtrat am 18.06.1926, ob zur Entlastung der Hochwassersituation nicht der alte Kanal von den Gärten an der östl. Promenade zur Bahnhofstr. wieder geöffnet werden könne. Das Bezirksamt Neu-Ulm stellte im Juli 1926 für die Hochwasserschäden einen Betrag von 300 RM zur Verfügung. Die Stadt war bereit, weitere 100 RM hinzuzugeben.

Wegen des Hochwasserschadens an der Richard-Wagner-Str. vom 04.06.1926 wurde beschlossen, die Roth zwischen Ulmer Str. und der Flurgrenze zu regulieren. Das Kulturbauamt (später Wasserwirtschaftsamt) Günzburg steckte am 30.08.1926 die Rothregulierung ab. Die Gemeinden Hegelhofen und Attenhofen schlossen sich der beabsichtigten Rothregulierung an. Nachdem durch die Regulierung der Roth eine Anzahl Kleingärten eingehen werde, genehmigte der Stadtrat zur Gewinnung von neuem Heimgärtengelände die Auffüllung des Geländes beim Ziegenbockstall [?] mit dem bei der Rothregulierung nicht benötigten Boden.

Die Regulierung der Roth wurde als Notstandsmaßnahme durch Erwerbslose durchgeführt. Die Bauarbeiten wurden am 18.02.1927 und 25.03.1927 an die Fa. Michael Hertel, Oberroth, vergeben. Unterhalb des Ablasses bei der Exerzierwiese wurde eine Brücke zu den dortigen Wiesen gebaut. Die Gemeinde Hegelhofen baute 1928 im Zuge der Rothregulierung eine neue Brücke. Die Stadt stellte das Schalmaterial leihweise zur Verfügung.

Am Ufer der Nebenroth von der Brücke in der Illerberger Str. bis zur Beschälstation und am Rothweg wurde noch 1927 eine Betonmauer errichtet, um künftige Uferbeschädigungen bei Hochwasser zu vermeiden. Die Brücke über die Nebenroth in der Bahnhofstraße wurde repariert und erweitert.

Um dem Hochwasserproblem dauerhaft wirksam zu begegnen, wurden 1930 die Regulierung der Nebenroth an der Illerbergerstr. und an den Bleichwiesen als Notstandsarbeit durchgeführt und am 17.03.1930 begonnen. Hinzu kam 1932-34 auch die Rothregulierung bei der Lohmühle einschließlich der Strecke zwischen der Lohmühle und Grafertshofen. Die Stadt nahm hierzu einen Kredit von 50.000 RM auf.

1935 wurden die Maßnahmen durch Regulierung der Nebenroth einschl. Brückenbau in Grafertshofen, die Errichtung eines Ablasses südl. des Wasserwerks, die Auffüllung der Wassergräben auf der Bleichwiese und die Auflassung des Gutterschen Ablassgrabens fortgesetzt.

Der Rothablass wurde 1939 vom Bleichgraben an den Eisweiher verlegt.

Diese Maßnahmen konnten wirkungsvoll ein nochmaliges Hochwasser mit derartigen Schäden bis zum Juni 2024 verhindern, als noch größere Wassermassen zur bisher größten Überschwemmung der Stadt führte.

Starkregen Juni 1955

Hochwasser Februar 1958

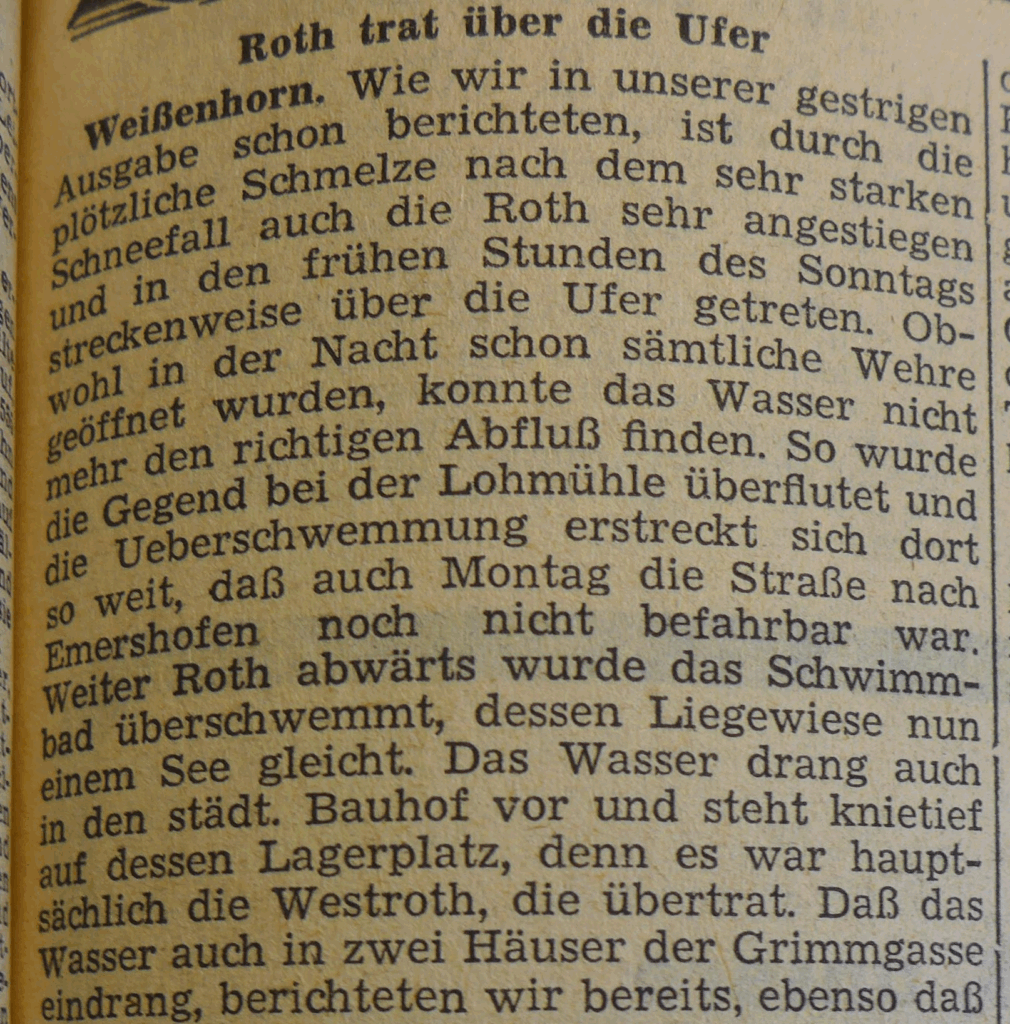

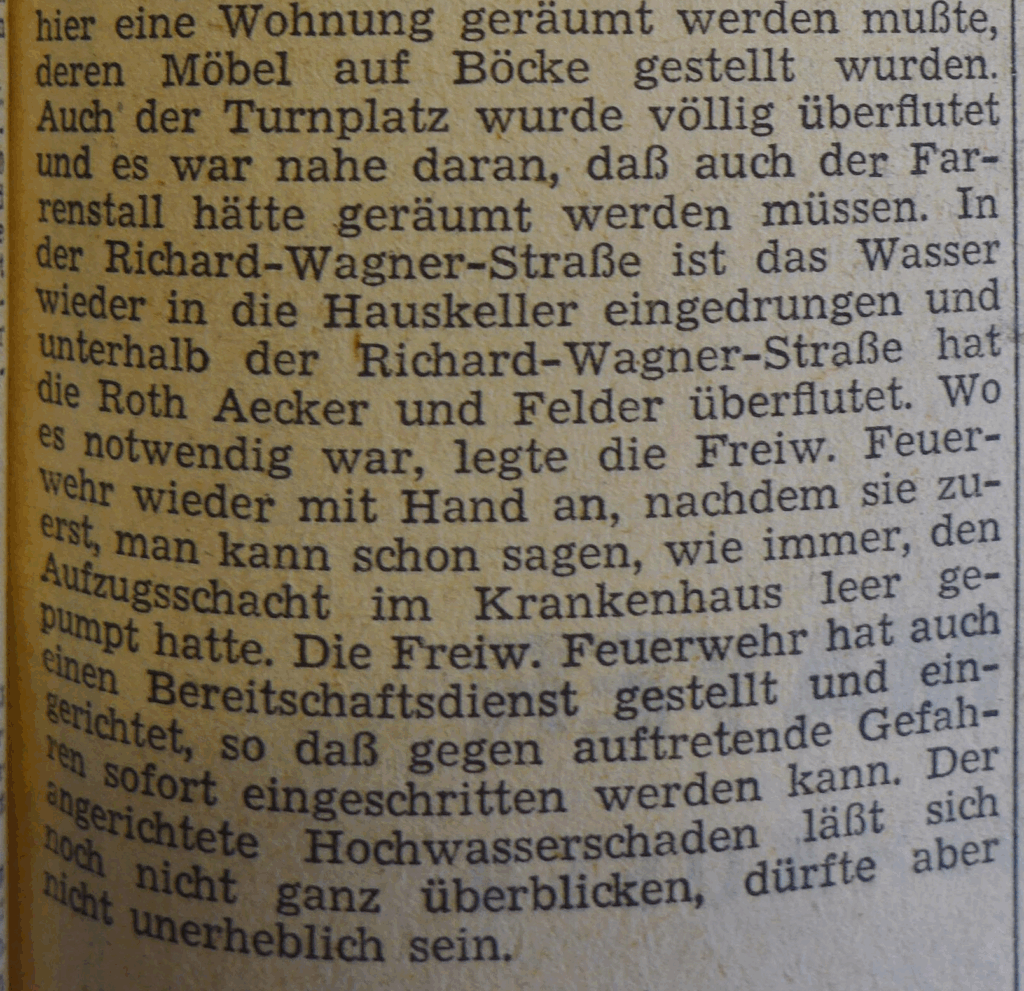

Dieses Hochwasser ist nur durch einen kleinen Beitrag in der Neu-Ulmer Zeitung dokumentiert.

Hochwasser 1963

Starkregen Juni 1965

Überschwemmung der Kläranlage 1968

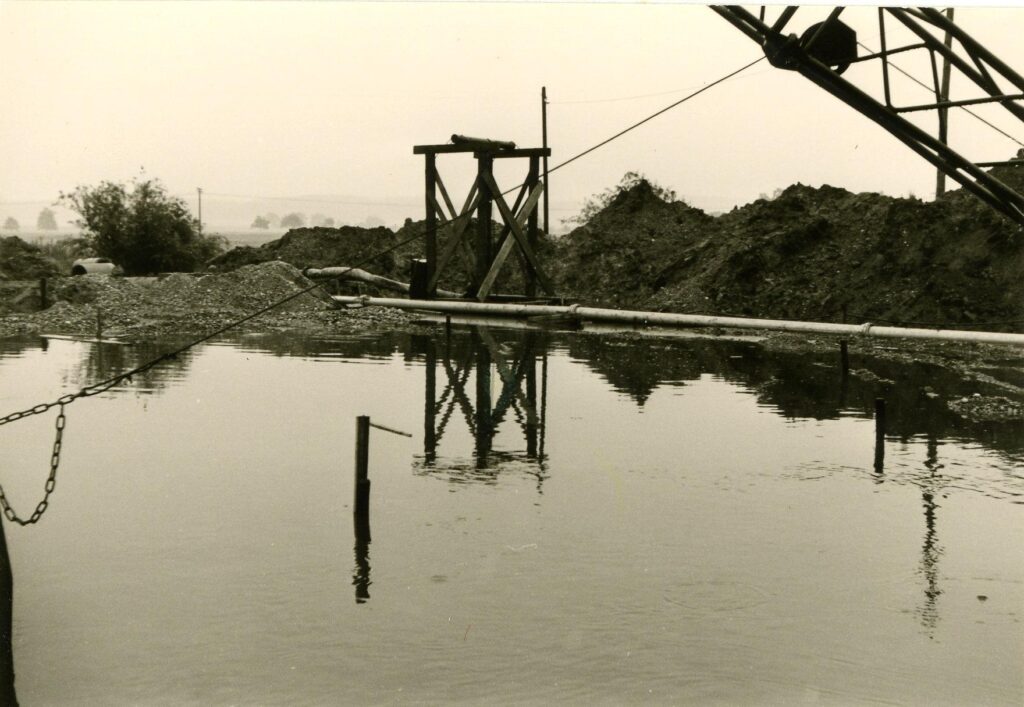

Im Jahr 1968, das Datum ist leider nicht vermerkt, trat die Roth über die Ufer und überschwemmte die Baustelle der gerade im Bau befindlichen Kläranlage in Hegelhofen. Da hierüber auch nicht in der Tagespresse berichtet wurde, scheint es sich nur um eine lokale Überschwemmung gehandelt zu haben.

Hochwasser Sept. 1981

Hochwasser Februar 1982

Hochwasser März 2006

Hochwasser 2024

Das Hochwasser am 01.06.2024 war das heftigste der letzten 100 Jahre und dürfte auch das Ausmaß der 1926 überschwemmten Flächen übertroffen haben. Das Ausmaß der Sachschäden ist bis heute noch nicht erfasst.

Hagelschlag 08.06.2024

Nur eine Woche nach dem Hochwasser wurde die Stadt von einem extremen Hagelscvhlag heimgesucht. Die Hagelkörner verstopften Dachrinnen und Gullys und sammelten sich am tiefsten Punkt der Altstadt, Ecke Bärengasse/Wettbach.