Rothweg 12-16, von der Zimmerhütte zum Wohnhaus

Das Grundstück gehörte früher zur Heilig-Geist-Str. und ist in alten Verzeichnissen auch so bezeichnet.

Die Zimmerhütte

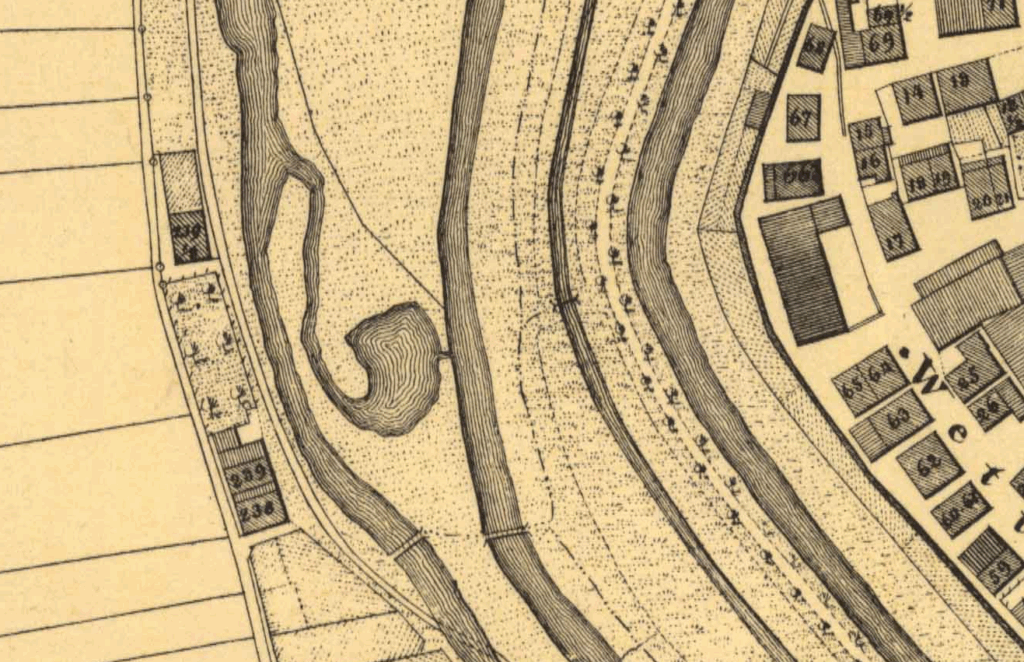

1729 sind im Steuerbuch B 96 Hans Spägele Tagwerkher und Hanns Jörg Schuster an Thomas Böck mit der Bezeichnung Behausung, sogenannte Zimmerhütten ringsumb auf der Gemaindt, Wert 100 fl eingetragen. Das bedeutet, dass Spägele und Schuster hier wohnten und 1729 auch Eigentümer waren. Schuster verkaufte seinen Teil 1729 an Thomas Böck. Es ist nicht gesagt, wie lange vorher sie schon als Mieter wohnten und wie lange die Zimmerhütte hier schon stand.

1736 wird das noch immer als Zimmerhütte bezeichnete Gebäude nach Eintrag im Steuerbuch B 97 geteilt. Hans Spägele erhält den Teil Rothweg 16 und Thomas Böck den Teil Rothweg 12 (die Hs.Nr. 14 ist nicht belegt).

1747 stirbt Hans Spägele, das Erbe wird aufgeteilt. Joseph Spägele erhält am 08.11.1757 das Gebäude zugeschrieben. Vermutlich zu diesem Zeitpunkt wird die Zimmerhütte hier aufgegeben und an die Reichenbacher Str. 12 verlegt.

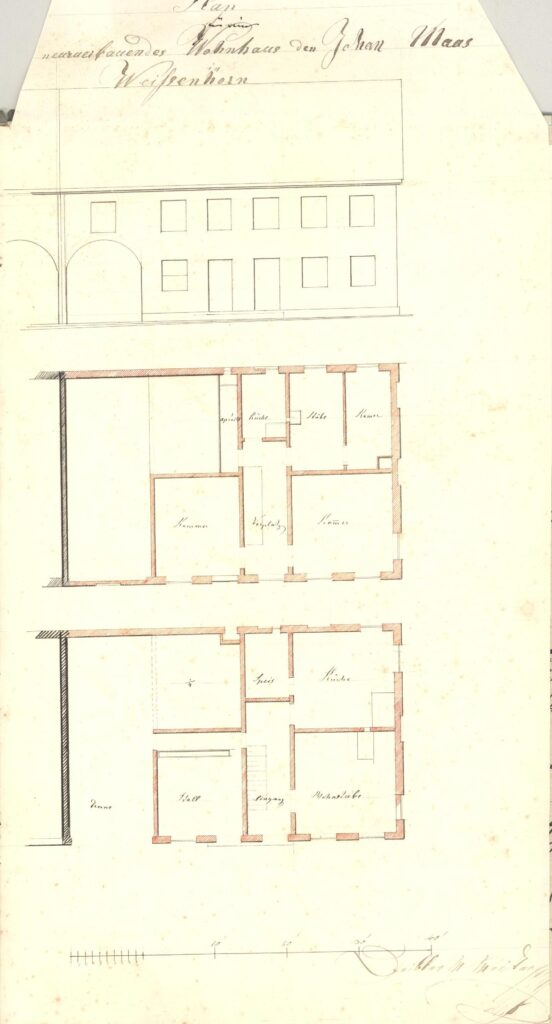

Das Gebäude dürfte zunächst nur eingeschossig gewesen sein, denn der Gebäudeteil Rothweg 16 wird 1843 abgebrochen und zweigeschossig neu gebaut und der Gebäudeteil Rothweg 12 wird 1845 aufgestockt.

Rothweg 12

Mit der Teilung 1736 wird der nördliche Teil des Gebäudes eine selbstständige Flurnummer mit Thomas Böck als Eigentümer. Der Wert des Gebäudeteils wird mit 50 fl angegeben. Mit dem Übergang des Nachbargebäudes Rothweg 16 an Joseph Spägele wird vermutlich die Nutzung als Zimmerhütte aufgegeben und diese an die Reichenbacher Str. 12 verlegt.

Schon Ende der 1730er-Jahre ging das Gebäude Rothweg 12 an den Schlosser Johann Fahrenschon und um 1760 an Anton Frischhaubt. Am 16.03.1779 wird Josef Edelmaier neuer Eigentümer, im Hausnummernverzeichnis 1786 wird ein Taglöhner Joseph Dimmelmayer genannt, wohl ein Schreib- oder Lesefehler.

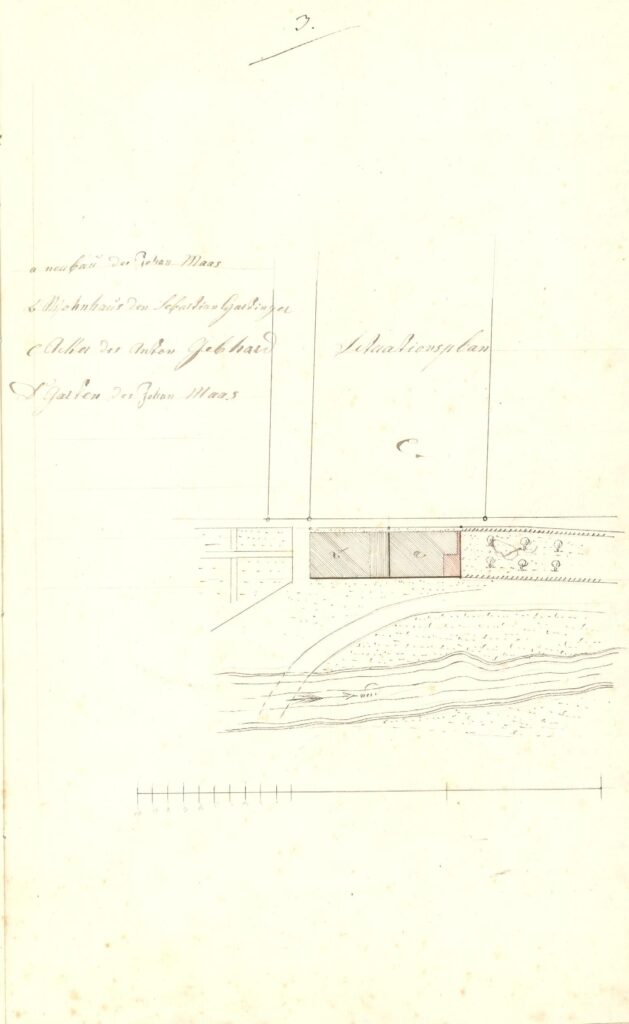

Am 10.10.1789 wird Maas Johann, Taglöhner, Eigentümer. 1845 möchte Maas sein Wohnhaus um ein Stockwerk erhöhen und nach Norden so weit wie den bestehenden Anbau verlängern. Er baue sein Haus somit so hoch wie das des Nachbarn. Der Nachbar Sebastian Hartinger und die Baukommission begrüßen das Vorhaben, weil es der Verschönerung diene.

Maria Maas, Witwe des Johann Maas, wird am 10.01.1862 Eigentümerin und verkauft das Haus schon 6 Tage später, am 16.10.1862, weiter an Pfister Magdalena, eine Witwe. Am 07.01.1873 wird der Taglöhner Franz Haag aus Wullenstetten Miteigentümer, vielleicht hat er eine Tochter der Magdalena Pfister geheiratet.

Seit 1873 besitzt die Familie Haag dieses Haus. 1906 ist es der Ökonom Josef Haag, 1922 seine Witwe Franziska Haag und 1927 vermutlich deren Sohn Josef Haag, als Landwirt und Säger bezeichnet. 1968 wird wieder ein Josef Haag, Maschinenmeister, genannt, vermutlich wieder ein gleichnamiger Sohn.

Ab 1995 wird das Haus umgebaut und saniert, zunächst durch den Anbau eines Balkons, 1999 durch eine Dachgaube und 2011 durch eine weitere Dachgaube.

Rothweg 16

Das seit 1757 selbstständig geführte Wohnhaus gehörte zunächst dem Sohn des Hans Spägele, Joseph Spägele. Nach dessen Tod besaß seine Witwe Anna Maria Spegele das Haus. Sie starb am 16.05.1791, das Erbe wurde aufgeteilt.

Am 08.06.1793 erwarb der Taglöhner Josef Probst das Haus und ab 29.05.1801 gehörte es Matheus Miller.

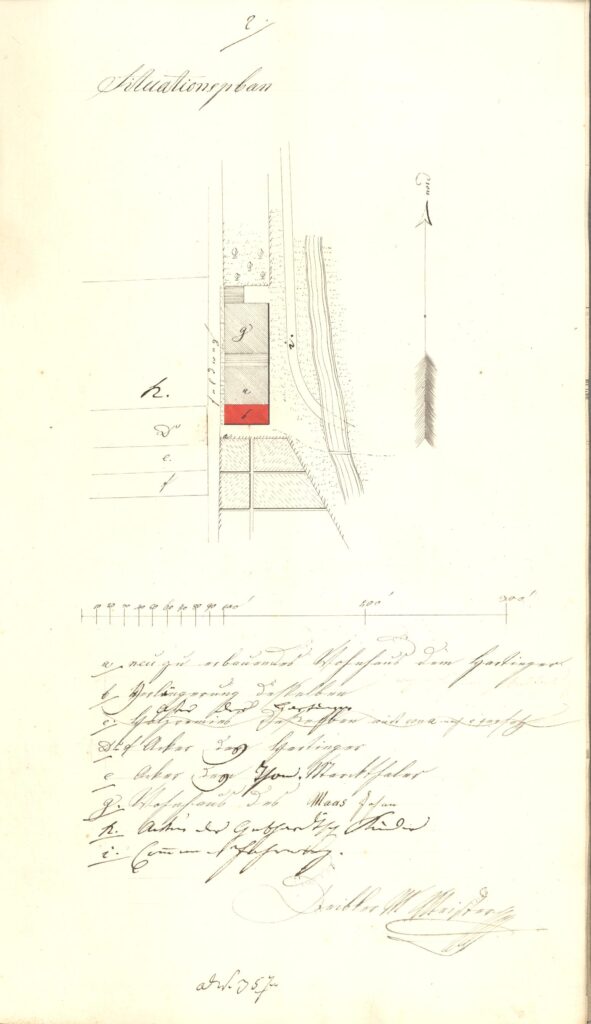

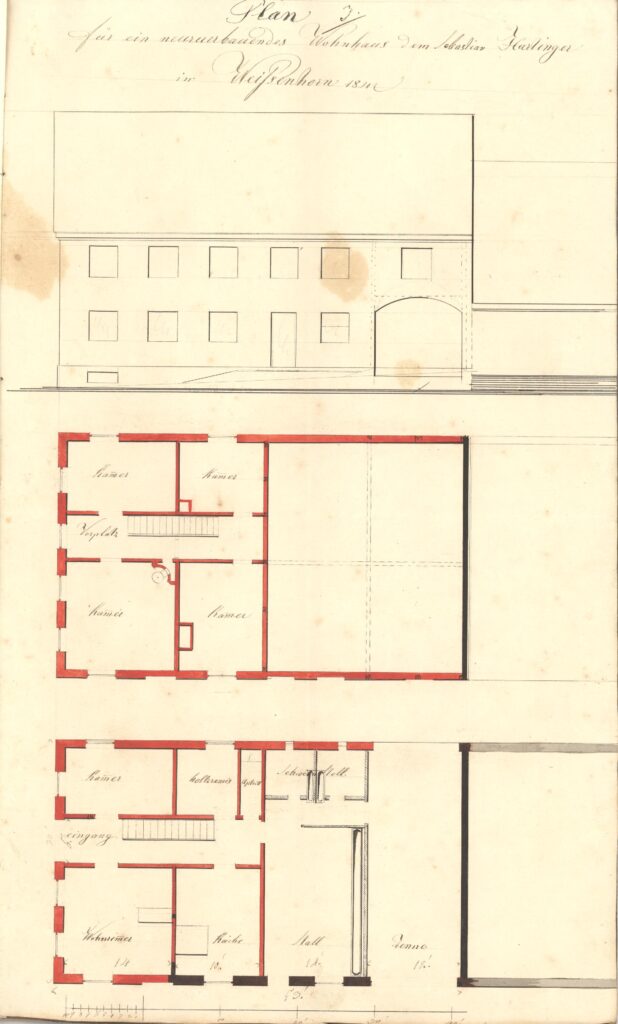

Am 14.08.1827 ging das Haus an den Gärtner Sebastian Hartinger. 1843 bricht dieser das bisherige eingeschossige Gebäude ab, baut ein neues zweigeschossiges Haus und verlängert es gleichzeitig um 15′ (4,36 m) nach Süden. Der Nachbar Maas (Rothweg 12) forderte die Neuerrichtung und Verwahrung der gemeinsamen Scheidewand, der gegenüberliegende Nachbar Gebhart erhob Einwände gegen das Stadeltor, weil beim Befahren des Tores sein Acker benachteiligt werde. Außerdem könne Vieh und Geflügel auf seinen Acker gelangen. Das LG Roggenburg empfahl eine gütliche Einigung. Beim Gütetermin am 04.03.1843 entsprach Hartinger den Wünschen seines Nachbarn Maas und verzichtete auf das Tor nach Westen, bestand aber auf seinem Abtritt auf dieser Seite. Gebhart gestand den Abtritt zu, forderte aber weitergehend, dass in Richtung zu seinem Acker keine Fenster angebracht werden dürfen, weil „durch dergleichen Öffnungen oder Kreutzstöcke sein Eigenthum mit Schaden bedroht werde, u. durch selbe aller Unrath ausgeschüttet werden könne„. Hartinger argumentierte, zwei dieser Fenster gingen auf seinen Acker zu und von den anderen entstehe kein Schaden. Gebhart bestand aber weiter auf seiner Meinung. Das LG Roggenburg erteilte Hartinger am 21.03.1843 die Baugenehmigung, drückte sich aber vor einer Entscheidung über die Frage der Fensterstöcke. Es erlaubte keine Fenster zum Acker des Gebhart und verwies hierzu auf den Rechtsweg. Daher stellt sich die Westansicht des Gebäudes bis heute relativ fensterlos dar. Die Verlängerung des Hauses wurde dann größer als geplant ausgeführt, sie lag bei ca. 6,30 m.

1850 trat die Stadt einen Comun Platz an den Gärtner Sebastian Hartinger von hier ab. Zu dieser Zeit entstanden die ersten Erwerbsgärtnereien, die Gemüse anbauten und somit diejenigen Bürger mit Lebensmitteln versorgten, die keinen eigenen Krautgarten zum Gemüseanbau besaßen. Auch das südlich gelegene Grundstück, auf dem heute der Kindergarten der AWO steht, gehörte zu der Gärtnerei. Die kinderlosen Eigentümer vermachten das Grundstück zu einem nicht dokumentierten Zeitpunkt der Stadt.

Am 18.12.1869 ging die Gärtnerei an Mayer Karl u. Franziska, Gärtner v. Oberkirchberg, und schon am 16.11.1872 an Benz Josef, Gärtner. Doch auch dieser verkaufte schon am 14.10.1880 an den Sattler Josef Schlafer, der sich fortan hier als Gärtner betätigte. Um 1900 hatten die Schlafers auch das gegenüberliegende Grundstück Herzog-Ludwig-Str. 13a erworben und bauten dort einen neuen Stadel mit Dunggrube. 1908 wurde der Stall vergrößert und ein weiteres Zimmer eingebaut. Außerdem wurde der Erwerbsgarten eingezäunt.

Nach dem Tod Josef Schlafers führten seine Kinder ab ca. 1932 die Gärtnerei als Geschwister Schlafer fort. 1968 wird nur noch Georg Schlafer geführt.

1977 und 1984 sind keine Bewohner mehr in diesem Haus verzeichnet, das Gebäude stand leer. Erst nach 1984 fand das Haus wieder neue Besitzer, die das alte Gebäude modernisierten und wieder belebten.