Reichenbacher Str. 10 – ehem. Glockengießerhütte

Inhalt

Die Glockengießerhütte 1777

Im Jahr 1777 weilte der damals bekannte Glockengießer Joseph Arnold von Dinkelsbühl in der Gegend. Arnold gehörte zu den wandernden Glockengießerfamilien, die sich immer für eine gewisse Zeit in einem Ort ansiedelten, um Glocken für die Kirchen der Umgebung neu herzustellen oder umzugießen. Hierdurch konnte man langwierige und teure Transporte der schweren Glocken über weite Strecken auf schlechten Straßen einsparen. Die Arnold waren ein Lothringer Geschlecht, das im Lande umherwanderte, wie es die Arbeit erforderte. Von Nikolaus und Alexander Arnold stammen zwei Glocken in Biberach (1721 und 1729), die große Glocke in Schießen (1731) und eine in Hegelhofen (1732). Die große Glocke in Oberfahlheim ist von Nikolaus und Claudius Arnold im Jahre 1748 in Oberelchingen gegossen worden. Josef Arnold goss 1777 eine Glocke für Ingstetten. Die große und die zweite Glocke in Oberelchingen tragen ebenfalls den Namen Jos. Arnold und die Jahreszahl 1773, von Nikolaus Arnold ist die kleine Glocke in Pfaffenhofen v. J. 17871. Es ist leider nicht angegeben, wo diese Glocken gegossen wurden.

In der Sitzung des Weißenhorner Rates vom 18.07.1777 wurde vorgetragen, diese Gelegenheit solle der Rat nützen, um mit ihm den Umguss von 2 Glocken zu vereinbaren. Die größere Glocke sei gesprungen und die kleine unharmonisch und passe nicht in das Geläut der 3 anderen Glocken auf der Pfarrkirche. Arnoldt erbot sich, Bürger von Weißenhorn zu werden, sich hier niederzulassen, eine Gießhütte zu bauen und sich mit dem Glockenguss in Weißenhorn abzugeben. Das zum Hüttenbau nötige Holz stellte die Stadt zu mäßigem Preise bei. Nachdem in späteren Akten ein Gebäude an dieser Stelle als „Glockenhütte“ bezeichnet wurde, kann angenommen werden, dass sich die Hütte auf diesem Grundstück befand.

Die Kapuziner beschwerten sich zwar, dass der Rauch der Gießhütte ihrem Obstgarten Schaden zufügen könne, sie konnten aber beschwichtigt werden.

Es ist nicht dokumentiert, wie lange Arnold mit seiner Familie hier gewohnt und gearbeitet hat. Als letztes ist eine Glocke von 1791 bekannt, die Arnold für St. Jodok in Senden gegossen hat und die bis zur Neuaufstellung des Heimatmuseums Weißenhorn dort auch ausgestellt war2. Der Glockenguss in Weißenhorn ist im Beitrag Die Glocken der alten Stadtpfarrkirche ausführlich beschrieben.

Im Urkataster 1823 sind an dieser Stelle zwei Nebengebäude eingetragen. Das östliche Gebäude wurde von der Stadt als „Zimmerhütte„, vergleichbar dem heutigen Bauhof, genutzt. Das Grundstück ist der Hs.Nr. 171 (RB11, Storchen) eigentumsmäßig zugeordnet. Es wird daher angenommen, dass nach Fortzug des Glockengießer Arnold das Grundstück mit der Hütte an den Eigentümer RB11 verkauft wurde. Von weiteren Glockengüssen in Weißenhorn ist auch nie wieder die Rede.

1855 ist die Storchenwirtin Viktoria Galster als Eigentümerin genannt. 1861 verkauft sie den Gasthof an Karl Heckenberger von Illerberg. Wohl zum gleichen Zeitpunkt erwirbt Moritz Grünwied das Grundstück. Grünwied war zu dieser Zeit als Grundstücksaufkäufer tätig, er kaufte Grundstücke und Gebäude auf und verkaufte sie an andere Interessenten weiter.

Umbau zum Wohnhaus 1863

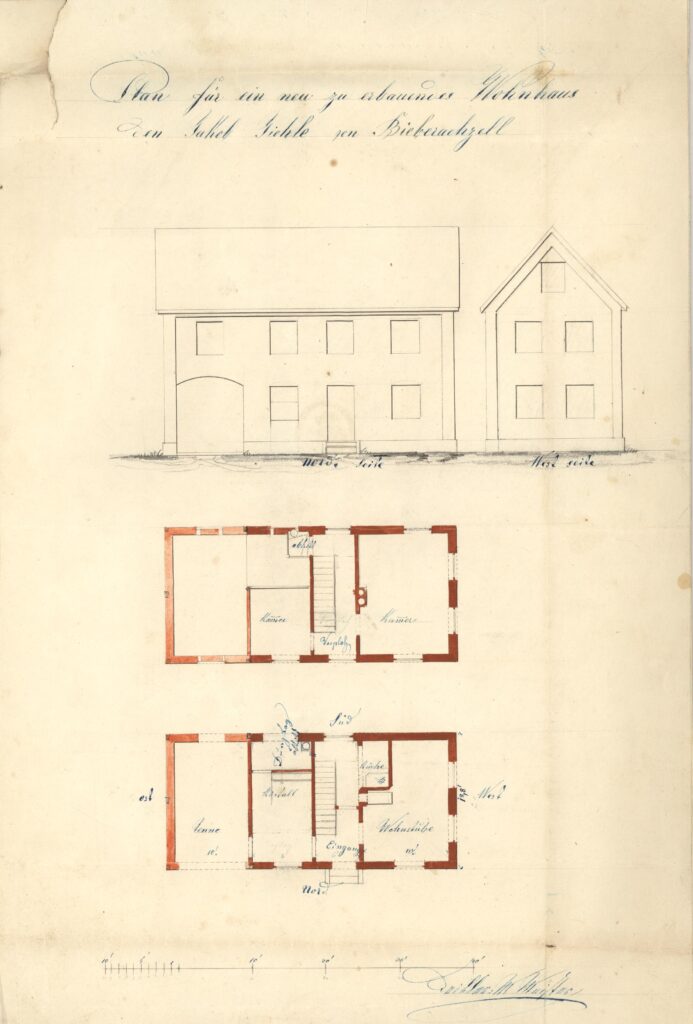

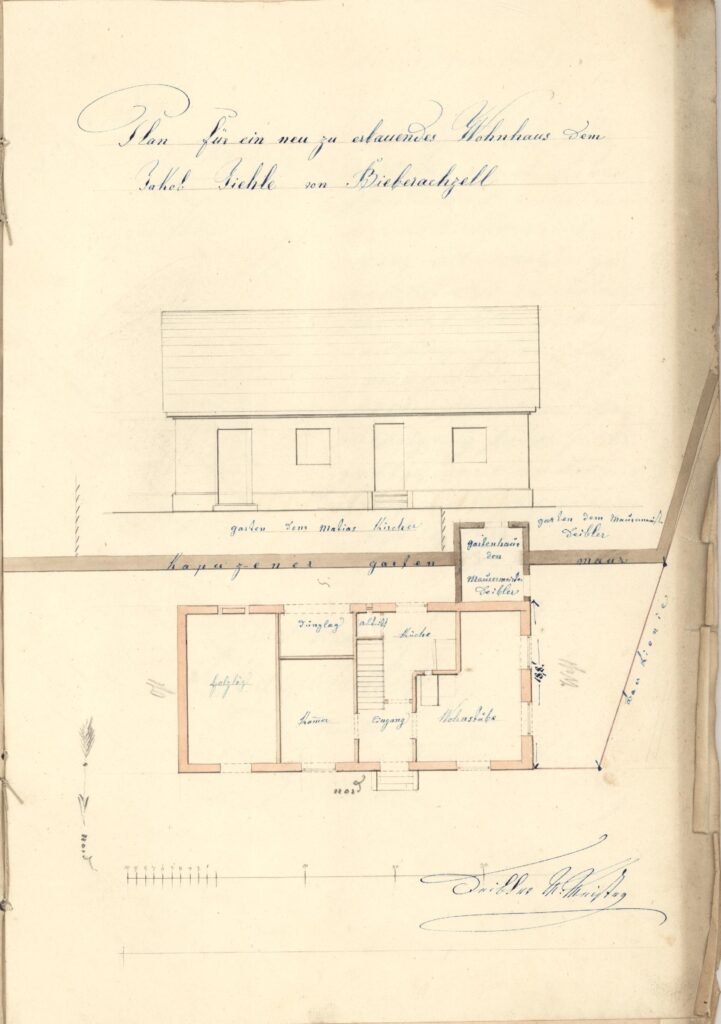

Grünwied verkauft die Hütte 1863 an Jakob Jehle aus Biberachzell weiter. Jehle möchte die Hütte abbrechen und dort ein neues Wohnhaus errichten. Die Nachbarin Schmidswitwe Hensle wendet sich aber gegen die Verlängerung des Hauses bis zur Kapuzinergasse und gegen die Ausgüsse auf der Südseite. Auch der Handelsmann Lutzenberger als Vorstand der Kapuzinergartenbesitzer, deren gemeinsames Eigentum die Kapuzinermauer ist, wendet sich gegen die Ausgüsse, weil die Mauer hierdurch Schaden nehme. Der Magistrat stimmt jedoch dem Bauantrag zu und bewilligt auch eine geringfügige Grundstückabtretung. Jehle revidiert sein Bauvorhaben, erklärt, er habe kein Geld zu einem zweistöckigen Neubau und legt einen neuen Plan vor, der lediglich den Umbau der alten Glockenhütte zu einem Wohnhaus vorsieht. Der Magistrat stimmt diesem Vorhaben nicht zu, weil eingadige Häuser wegen Verunzierung der Straßen überhaupt nicht gestattet werden können.

Jehle muss das Haus nicht ganz nach dem Plan gebaut haben, denn bei späteren Umbauten wird der Bestand etwas länger und mit einer schrägen Wand zur Hollstraße dargestellt.

Schon 1867 verkaufte Jakob Jehle die umgebaute Glockenhütte an Joseph Guther weiter. Mit diesem wurde auch der Grunderwerb abgerechnet und hierfür vom Bezirksamt Illertissen die kuratellamtliche Genehmigung erteilt. Guther verkaufte das Gebäude aber wieder, so dass 1872 wieder Moritz Grünwied als Eigentümer erscheint.

Umbau zu einer Steinmetzwerkstatt 1874

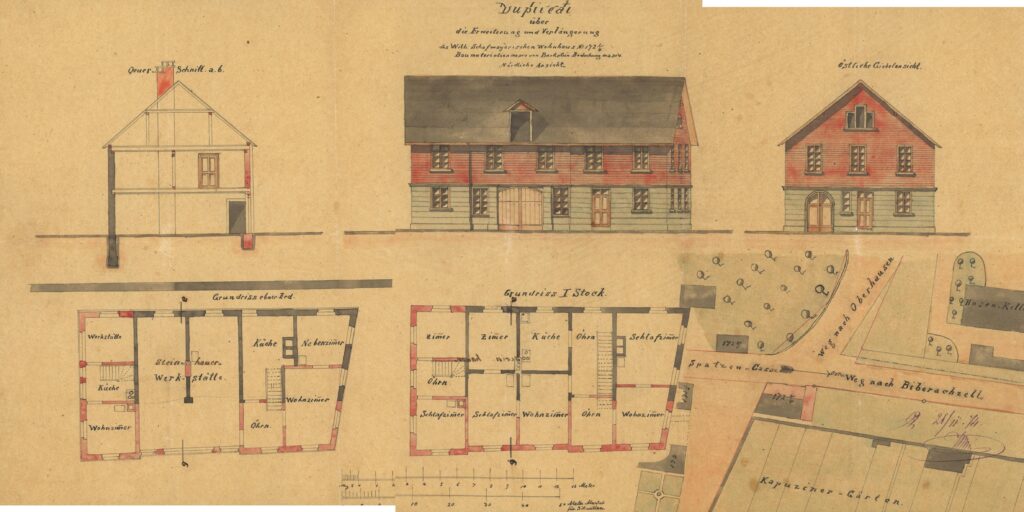

1874 hat Grünwied im Steinhauer Wilhelm Schafmayer einen neuen Interessenten gefunden. Dieser stellt einen Bauantrag auf Umbau und Erweiterung des Gebäudes.

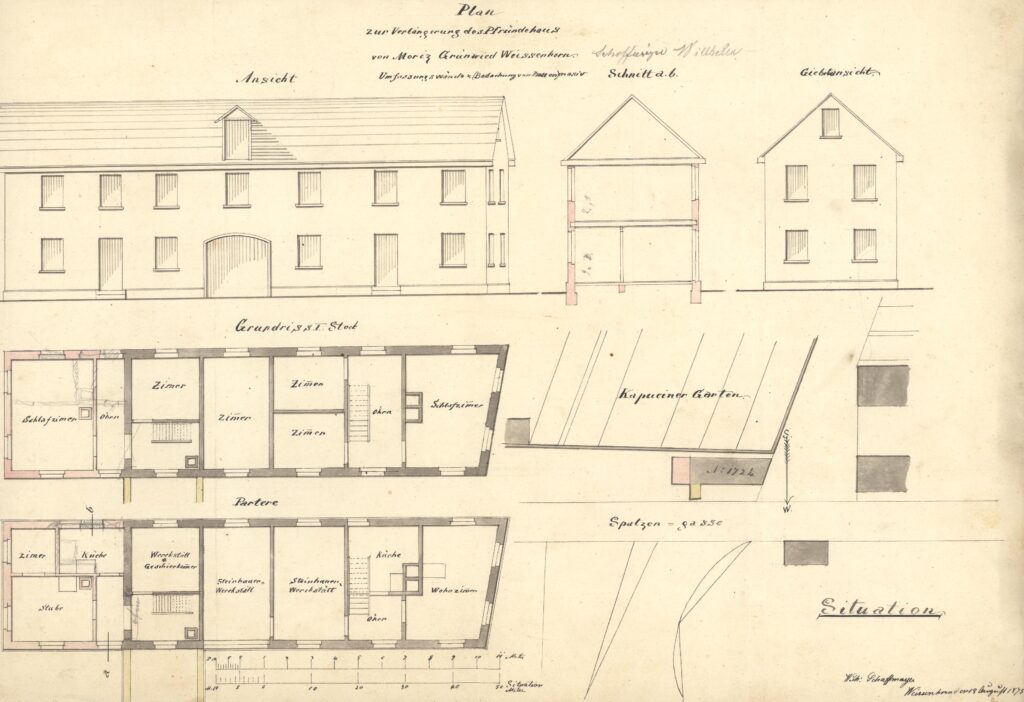

Doch dieser Umbau wird nicht ausgeführt, er überstieg wohl die finanziellen Verhältnisse des Herrn Schafmayer. Jetzt nimmt Moritz Grünwied die Sache in die Hand. Er stellt 1875 einen neuen Bauantrag, verzichtet auf die Verbreiterung nach Norden und baut lediglich nach Osten ein Pfründhaus an. Dies war möglich, weil mittlerweile die städt. Zimmerhütte auf dem Nachbargrundstück Reichenbacher Str. 12 aufgegeben und abgebrochen worden war.

Im Einwohnerverzeichnis 1882 ist der Steinhauer Wilhelm Schafmayer wieder als Eigentümer eingetragen. Er betrieb sein Geschäft hier bis Anfang der 20er-Jahre.

Abbruch und Neubau 1924

Der Metzger Anselm Bader (Hauptplatz 2) kaufte vor 1922 das alte Haus. 1924 stellt Bader einen Bauantrag für ein neues, zeitgemäßes Wohnhaus. Beim Neubau Bader verlangt der Stadtrat am 25.01.1924, den Erker auf die Fluchtlinie zurückzunehmen oder auf die Westseite zu verlegen.

Beim Neubau des Gebäudes Reichenbacher Str. 10 blieb der alte Pfründteil auf der Ostseite erhalten. Das Grundstück wurde abgeteilt und das Haus erhielt einen neuen Westgiebel. Es wurde somit zu einem freistehenden Gebäude (Reichenbacher Str. 12).

Der Neubau blieb bis ca. 1964 im Besitz der Familie Bader. 1948 betrieb der Tierarzt Ferdinand Schreiber hier seine Praxis. 1964 steht Emma Laupheimer im Adressbuch und ab ca. 1968 Josef Reichmann.

2006 wurde eine Garage zu dem Wohnhaus in der Hollstr. beantragt. Hierfür erhielt der Bauherr die Erlaubnis für einen Durchbruch in der Kapuzinermauer, die jedoch nach Auflage des Denkmalamtes durch ein geschlossenes Tor fortgeführt werden musste.