Das Freibad Weißenhorn

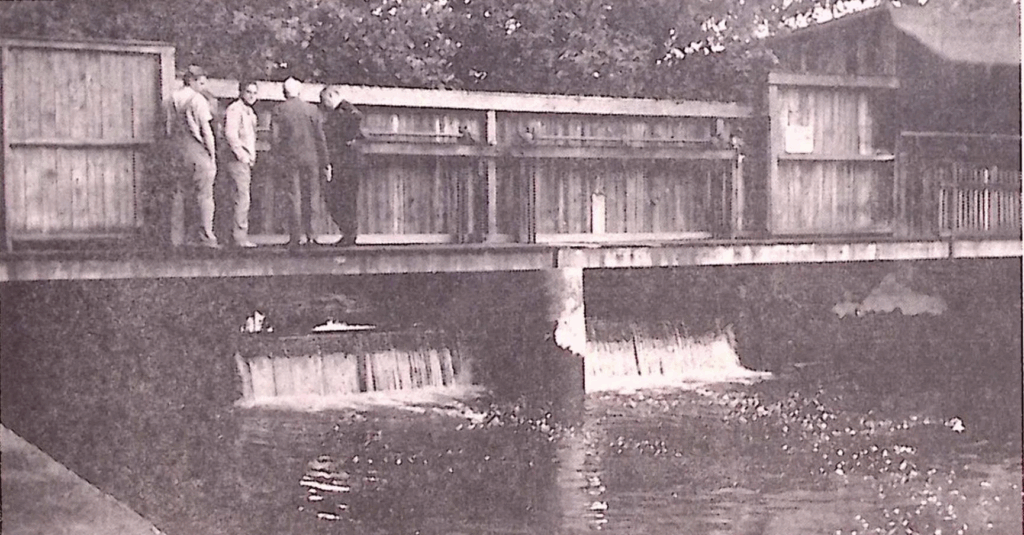

Im Zuge der Entwicklung des Sportwesens im 19. Jhdt. war das Baden besonders hoch im Kurs. Das Baden kollidierte allerdings mit den damaligen engen Moralbegriffen und wurde vielerorts nicht gern gesehen und entsprechend behindert. Hinweise auf das Badeverhalten im 19. Jhdt. finden wir nicht. Das erste Mal erwähnt wird es im Zusammenhang mit dem Bau des Volksbades 1892, als man über der Nebenroth Holzverschläge baute, die, getrennt nach Geschlechtern, das Baden im Fluss ermöglichten.

Das Baden in offenen Gewässern wurde auch nicht gern gesehen. Der Bankier Josef Karl Egner besaß ein Badehaus beim Eisenbahnweiher, welches 1911 durch einen Sturm beschädigt wurde. Der Magistrat gestattete ihm die Reparatur und Wiederaufstellung. Am 14.06.1915 wurde bekannt gemacht: „Das Baden im Bahnweiher ist für Personen beiderlei Geschlechts verboten.”

Inhalt

Das Gutter’sche Bad

1906 richtete der Fabrikant Ludwig Gutter (Obere Mühlstr.) eine Badestelle, die er auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte. Der Rothtalbote vom 29. Juni 1906 berichtet: „Unsere Stadt hat durch die Fürsorge des Fabrikanten Ludwig Gutter ein prächtiges Flußschwimmbad neben der Fabrik erhalten. Das Bassin für das gemeinschaftliche Bad ist ziemlich lang und breit; es enthält wie das Einzelbad mehrere Ankleidekabinen. Das so sehr gesunde und milde Moorwasser unserer Roth fließt durch beide Bäder lebhaft und ist deshalb sehr erfrischend. Der Preis ist sehr gering.“ Die Badezeiten im Gutter’schen Bad waren für Männer von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 – 13.30 Uhr und von 16.30 bis 20.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8.00 – 20.00 Uhr, für Frauen von Montag bis Freitag jeweils zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. Der Badepreis betrug 20 Pfennige.1

Die Stadt schloss mit Gutter einen Vertrag über die Nutzung der Roth und seine Unterhaltspflichten. Da mit der Badeanstalt aber nicht so viel zu verdienen war, wurde der Unterhalt vernachlässigt und gab oftmals Anlass zur Klage. So forderte der Stadtrat Herrn Gutter am 09.06.1922 auf, das Bad so instand zu setzen, wie er vertraglich verpflichtet sei. Dies geschah scheinbar nicht, denn am 07.07.1922 beschloss der Rat: Falls Fabrikant Gutter trotz neuerliche Aufforderung innerhalb einer letzten Frist von acht Tagen das Bad nicht vertragsmäßig instand setzt und eröffnet, ist gegen denselben Zivilklage wegen Vertragserfüllung beziehungsweise Vertragsauflösung zu erheben. Zur Prozessvertretung wird Rechtsanwalt Pöppel ermächtigt. Am 18.08.1922 konnte der Streit beigelegt werden. Die Konditionen wurden aber nicht genannt.

1928 bestand seitens der Stadt mit der Auflassung der Einzelkabinen im Gutter’schen Bade Einverständnis, wenn eine entsprechende Vergrößerung des Schwimmbads durch Gutter herbeigeführt werde. Gleichzeitig erteilte der Stadtrat dem Gutter’schen Bad vertraglich eine Einnahmegarantie von 60 RM. Im Jahr 1928 sind aber nur 53,70 RM eingenommen worden.

Der genaue Standort dieses Bades konnte leider noch nicht genau lokalisiert werden.

Das Freibad1930

Elf Jahre lange Standortsuche

Die Gutter’sche Badestelle wurde schon bald nach ihrer Eröffnung nicht mehr als zeitgemäß angesehen. Die Stadträte suchten nach anderen Möglichkeiten. So beschloss der Rat am 28.03.1919, für die Errichtung eines Schwimmbades ein Projekt anfertigen zu lassen. Die Badegelegenheiten in der Stadt wurden als mangelhaft angesehen. Das Badehaus bei der Turnhalle sei abzubrechen. Für das nächste Jahr sollte eine Badegelegenheit im Eisenbahnweiher geschaffen werden.

Es kamen im Lauf der Jahre mehrere Standortvorschläge zur Diskussion. Der erste Vorschlag war, die Badeanstalt in der Nebenroth beim Sägewerk Molfenter (Illerberger Str.) anzulegen. Im Juni 1922 wurde vom Baugeschäft Winkle ein Plan mit Kostenvoranschlag vorgelegt, der nur zur Kenntnis genommen wurde. Auch Stadtrat Gaiser, seines Zeichens Baumeister, legte in Projekt vor. Hierzu sollte ein Wasserbausachverständiger um die Anfertigung von Plänen samt Kostenvoranschlag ersucht werden. Am 09.06.1922 fand ein Ortstermin mit Arch. Schmid aus Ulm statt. Von der Anfertigung eines Projekts für ein Schwimmbad wurde angesichts der misslichen Wasserverhältnisse jedoch Abstand genommen. Stattdessen sollten die Badehäuser beim Turnplatz wieder instand gesetzt werden, ebenso das Gutter’sche Bad. Falls die Schaffung einer Badegelegenheit bei der Lohmühle möglich sei, soll eine solche eingerichtet werden. Mit dem Sägewerksbesitzer Kohn seien entsprechende Unterhandlungen einzuleiten.

So beschloss der Stadtrat am 29.06.1922, die Roth soll beim Sägewerk Kohn ausgebaggert und mit Faschinen befestigt werden. Falls die Herstellung einer einfachen Ankleidestation möglich sei, könne eine solche errichtet werden. Offenbar geschah danach aber nichts.

Fünf Jahre später, am 22.07.1927 beschloss der Stadtrat, bezüglich der Errichtung einer Badeanstalt auf den Bleichwiesen eine Skizze anfertigen zu lassen. Stadtrat Gaiser legte demnach am 05.08.1927 einen Vorentwurf für eine Badeanstalt vor. Wieder geschah danach zwei Jahre lang nichts.

Am 20.09.1929 bot der Landwirt Bolkart aus Bubenhausen der Stadt sein Grundstück bei der Lohmühle für einen Schwimmbadbau an. Der geforderte Preis war der Stadt aber zu hoch, weswegen das ganze Badprojekt bis auf weiteres zurückgestellt wurde.

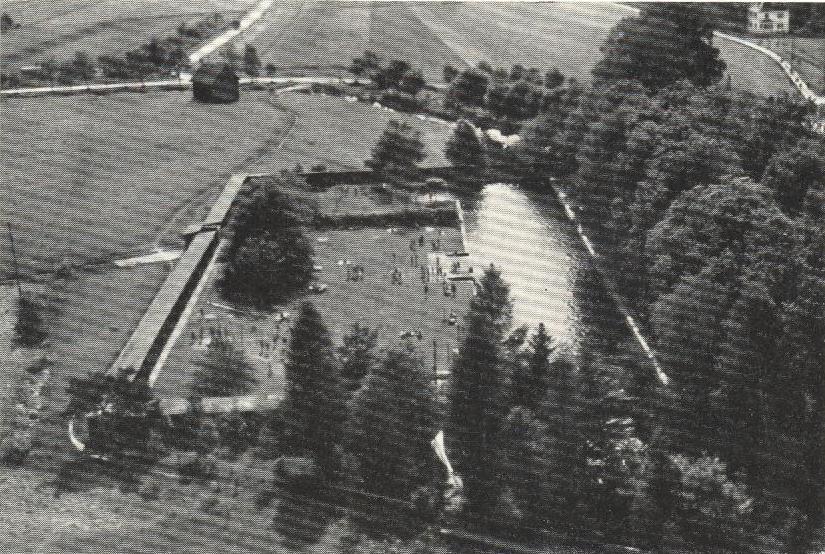

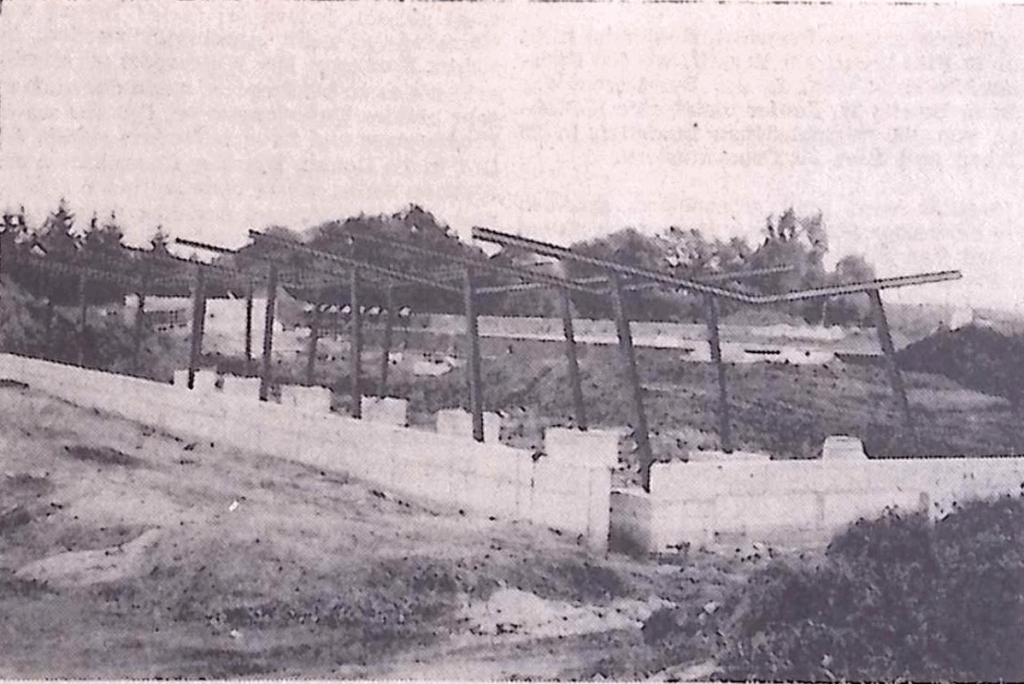

Freibadbau im Zuge der Rothregulierung

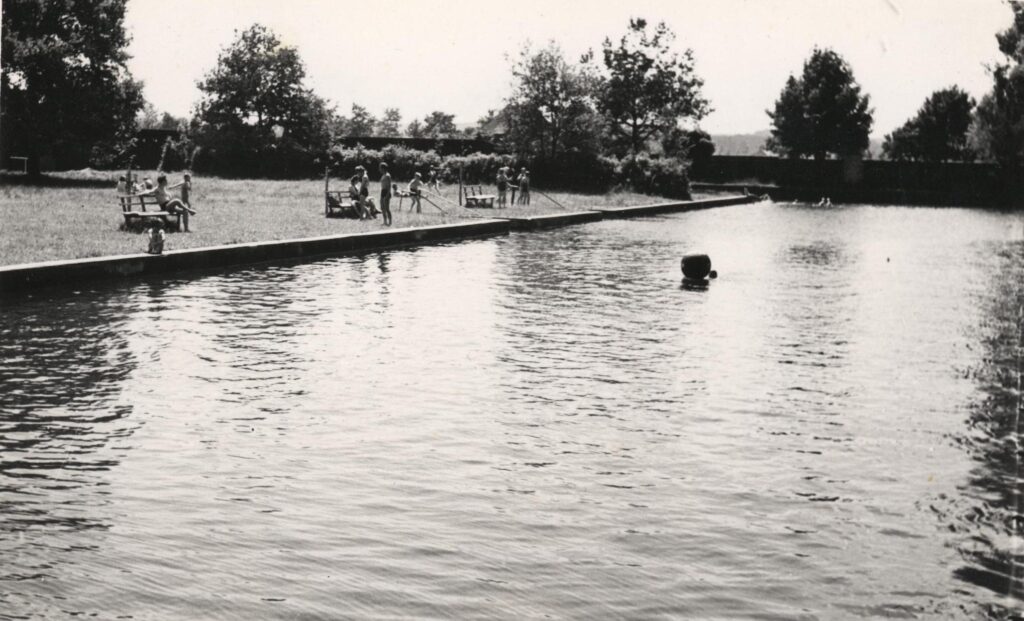

1930 hatte die Stadt Glück. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach der Weltwirtschaftskrise suchte der Staat nach sinnvollen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Unter Bürgermeister Dr. Karl Lenz wurde vom Staat die Regulierung der beiden Rothläufe als eine förderungswürdige Notstandsmaßnahme erklärt, die der Stadtrat mit Beschluss vom 31.01.1930 annahm. In diesem Zug sollte im Nebenarm der Roth ein 100 x 15 m großes Schwimmbecken hergestellt werden.

Nun musste es aber schnell gehen. Am 15.03.1930 machte der Stadtrat eine Besichtigungsfahrt zu Badeanstalten in Mindelheim Krumbach und Thannhausen. Am 01.04.1930 wurde über die Einteilung des Bades beraten. Den damaligen Moralvorstellungen folgend wurde der Sonnenbadeteil dreigeteilt (Männer, Frauen, Verheiratete) und das Wasserbad zwischen Männern und Frauen getrennt. Die geplante Eröffnung des Bades wurde auf Pfingstmontag, den 09.06.1930 festgelegt. Weil in dieser kurzen Zeit aber die Badekabinen nicht fertig wurden, musste die Eröffnung auf den 15.06.1930 verschoben werden. Damit alles seine Ordnung hatte, wurde auch gleich eine Badeordnung erlassen. Diese Badeanstalt galt damals als mustergültig.

Der Cafétier Hans Habisreitinger und der Gastwirt Gustav Egger wurden als Bademeister eingestellt. Herr Habisreitinger erhielt anstelle eines Gehalts die Kantine zur Pacht.

Am 23.02.1935 wurde durch ein Unwetter mit Orkan die Westwand des Schwimmbads beschädigt und anschließend in Beton instandgesetzt.

1952 wurde die Sohle des Freibads betoniert, damit die Badegäste nicht im Schlamm stehen müssen.

Im Jahr 1959 wurden für das Freibad neue Wechselkabinen aus Holz für 5200 DM angeschafft. In den Haushalt 1961 stellte der Stadtrat 20.000 DM zur Neugestaltung des Schwimmbades ein.

Nach dem II. Weltkrieg wurde die mittlerweile unzeitgemäße Aufteilung der Badeanstalt aufgehoben und die störende Trennwand abgebaut. Jetzt konnten Personen jeden Standes und jeden Geschlechts gleichermaßen am Badevergnügen teilnehmen.

1963 bemängelte das Gesundheitsamt die Zustände im Freibad. Stbm. Lieb legte einen Plan vor, nach welchem das Bad außerhalb der Roth verlegt werden soll. Am 13.09.1965 trug SR Happle vor, der Zustand des städt. Freibades sei mittlerweile so schlecht geworden, dass er den Badbenutzern aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zugemutet werden könne. Er regte daher die Gründung eines Badbauvereines an, um mit Bürgerengagement Spenden als Beitrag für ein neues Bad zu sammeln. BM Baur unterstützte diese Idee, die auch von den anderen Fraktionen mitgetragen wurde.

Die Wasserverhältnisse im Freibad verschlechterten sich zunehmend durch Rückstau des Oberflächenschmutzes in das Becken. Am 16.07.1968 wurde das Freibad wegen bakteriologischer Belastung des Rothwassers sofort geschlossen. Da das Freibad geschlossen war, richtete die Stadt eine Busverbindung nach Krumbach am Sa., So., und Mi. ein, Kinder fuhren unentgeltlich.

Im August 1969 musste das Freibad auf Anordnung des Landratsamtes endgültig geschlossen werden, weil mittlerweile schädliche Abwässer eine Gefahr für die Gesundheit der Badenden geworden waren.

Mit Beschluss vom 25.10.1971 wurde das alte Freibad abgebrochen und die Fläche anschließend 1974 rekultiviert. Heute erinnert nichts mehr an das alte Bad.

Das neue Freibad

Der Badbauverein

Auf Initiative von SR Happle in der Sitzung am 13.09.1965 wurde am 29.12.1965 ein Badbauverein gegründet, dessen 1. Vorsitzender BM Baur wurde. Der Verein machte es sich zur Aufgabe, Veranstaltungen zu organisieren und Spenden zu sammeln, um den Bau des Freibades mitzufinanzieren. Im Lauf der Jahre kam so die stolze Summe von 160.000 DM zusammen, was ca. 10% der Baukosten ausmachte. Der Verein organisierte Tombolas, Faschingsbälle etc. und ging auch bei den Geschäften ‚betteln‘. Unorthodoxe Hilfe leistete der damalige Amtsrichter Dorn, der bei kleineren Geldstrafen Spenden an den Badbauverein einforderte2.

Der Badbauverein hatte ca. 500 Mitglieder und war als gemeinnützig anerkannt. Die Stadt erließ dem Verein für seine Veranstaltungen die Vergnügungssteuer. Nach zwei Jahren waren bereits 71.000 DM in der Kasse und im Jahr 1969 waren es bereits 100.000 DM. 1971 waren 150.000 DM erreicht.

Im Jahr 1977 sah der Freibadbauverein seinen Zweck als erfüllt an und löste sich auf.

Neubau des Freibades

Die Zeit der Flussschwimmbäder neigte sich aber ihrem Ende zu. Über Wasserqualität und Wasserdargebot gab es zunehmend Beschwerden. Die Stadt erkannte, dass der Neubau eines Freibades unerlässlich war, weil das alte Bad nicht mehr zu halten war.

So fand am 24.04.1961 ein Gespräch mit RR Gernert vom WWA GZ über Ausbau oder Verlegung des Freibades statt. Gernert schlug die Verlegung des Beckens in die angrenzenden Bleichwiesen vor. Die Schwimmbadfrage wurde aber noch einmal wegen der dringend notwendigen Umbauarbeiten am städt. Kindergarten zurückgestellt.

Erst nach Gründung des Badbauvereins fanden 1967 Probebohrungen für einen Freibadneubau statt. Es wurde Kies mit einer Überdeckung von 1,20 m Humus gefunden, das Grundwasser kam nach 80 cm. Das Ing. Büro Kling, Krumbach, erbrachte das Baugrundgutachten.

Zeitgleich wurde auch über einen Schwimmbadbau bei der Grundschule Süd, Reichenbacher Str. 24, dikutiert. Hier ging es um die Frage eines Hallenbades, eines Lehrschwimmbeckens oder einer Kleinschwimmhalle. Am 22.10.1968 diskutierte der Stadtrat ausgiebig über diesen Themenkreis. Am 09.12.1968 wurde die Diskussion mit Arch. Baurat Prof. Ortner aus München als Badplaner fortgesetzt. Prof. Ortner riet von einem Hallenbadbau in Weißenhorn ab, da sich dieses in einer Gemeinde dieser Größenordnung nicht rentiere. Es sei aber sinnvoll, das geplante Schulschwimmbecken unter der Schulturnhalle zu einer Kleinschwimmhalle auszubauen, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen könnte. Er riet auch zu einem Freibadbau, würde dieses aber nicht beheizen. Es sei ein Schwimmerbecken mit Sprungbereich und ein Nichtschwimmerbecken erforderlich. Ein eigenes Sprungbecken hielt er nicht für erforderlich.

Nachdem die notwendigen Baumaßnahmen für die Ertüchtigung des bestehenden Freibades zu kostenaufwändig wären, beschloss der Stadtrat am 26.02.1969 ein neues Freibad, evtl. in Bauabschnitten, zu erstellen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Vergabe der Planung vorzubereiten. Für das Freibad sollen Prof. Ortner und Stbm. Soppa, Marktoberdorf (Planer der Schwimmhalle) je einen Vorentwurf für 2.500 DM erbringen. Die Detailplanung soll durch das Stadtbauamt, Stbm. Lieb, durchgeführt werden.

Am 02.09.1969 legte Arch. Soppa einen Planentwurf mit Modell für das Freibad vor, der in Abschnitten zu realisieren sei, insgesamt aber Kosten von 5-10 Mio. DM erfordere. Hierüber zeigte sich BM Baur etwas verwundert, weil dies nicht der Auftrag gewesen sei. Prof. Ortner habe nur einen Rohentwurf gebracht und wolle diesen noch ausarbeiten, wenn Soppa so umfangreiche Pläne vorliege. Außerdem habe ohne Auftrag ein Arch. Hoffmeyer aus Söllingen, der gerade in Bad Kohlgrub ein Freibad plane, Pläne für ein Freibad vorgelegt. Man erwartete eine persönliche Vorstellung der Pläne und stellte eine Entscheidung zurück, obwohl der Zuschussantrag bis 22.09.1969 vorliegen müsse.

Am 09.09.1969 stellte Arch. Soppa seine Gesamtplanung für ein Bad mit Hallenbad, Sauna, Freibad und Gaststätte vor. Alles sei so angeordnet, dass es von einem Eingang und einer Kasse aus betrieben werden könne. Die Gesamtkosten bezifferte Herr Soppa auf 4,2-4,3 Mio. DM.

Prof. Ortner stellte seinen Entwurf am 15.09.1969 vor, der hinsichtlich der Becken den gleichen Umfang wie der Entwurf Soppa umfasste. Ortner meinte, der Entwurf sei mit 600-650.000 DM zu verwirklichen. Es entspann sich eine Diskussion ohne Entscheidung über die Beheizung des Bades. Da ein Zuschussantrag bis 22.09.1969 eingebracht werden müsse, entschied man sich, beide Entwürfe kostenmäßig ausarbeiten zu lassen und der Regierung vorzulegen. Es wurde lediglich beschlossen, das Bad in 1970 zu bauen.

Seitens der Stadt waren für das Freibad 600.000 DM Gesamtkosten veranschlagt. 120.000 DM kämen als Spende des Badbauvereins, 180.000 DM aus öffentl. Zuschüssen, so dass 300.000 DM Eigenanteil verblieben, wovon 100.000 DM bereits in der Rücklage seien. Als Parkplatz für das Freibad war die ehem. Goetheanlage vorgesehen, der das Straßenbauamt zustimmte. Das Grundstück sei aber zurzeit noch von 12 Kleingärtnern genutzt, denen gekündigt werden müsse.

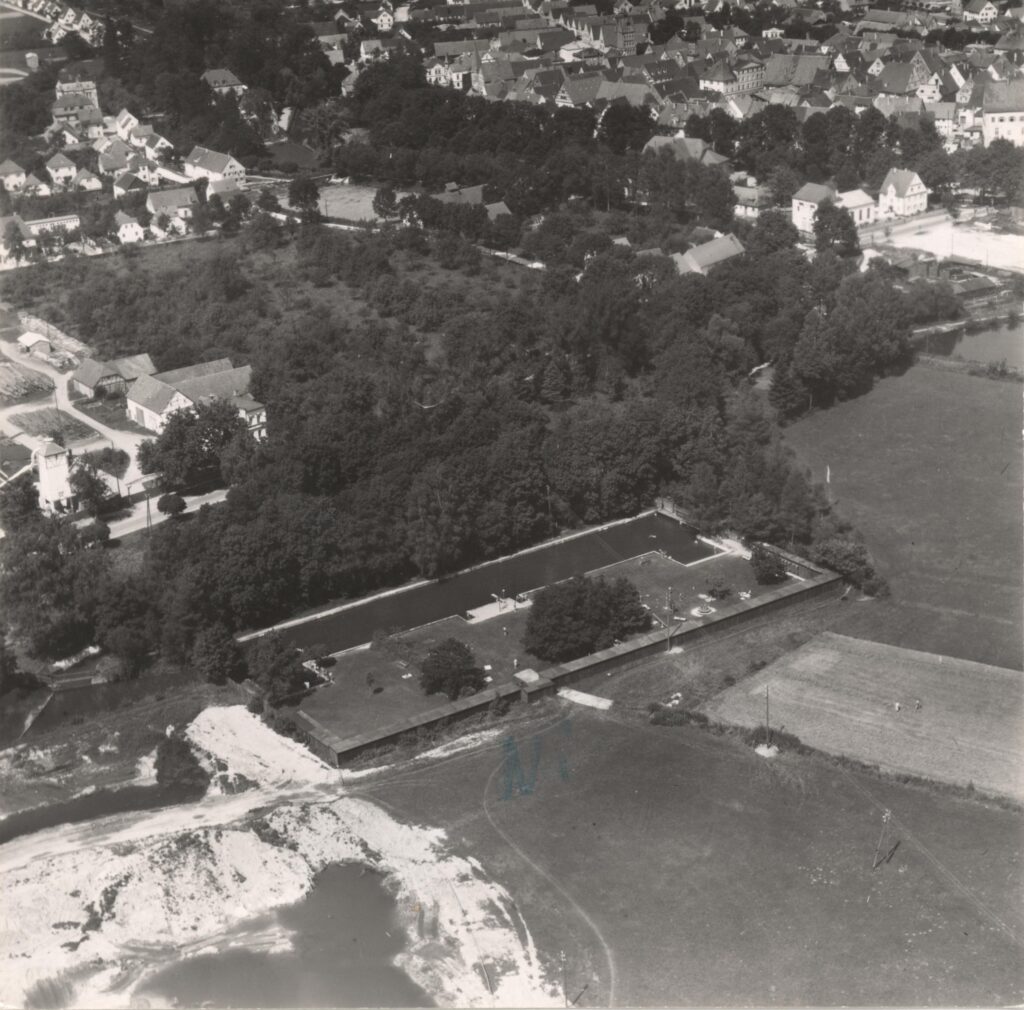

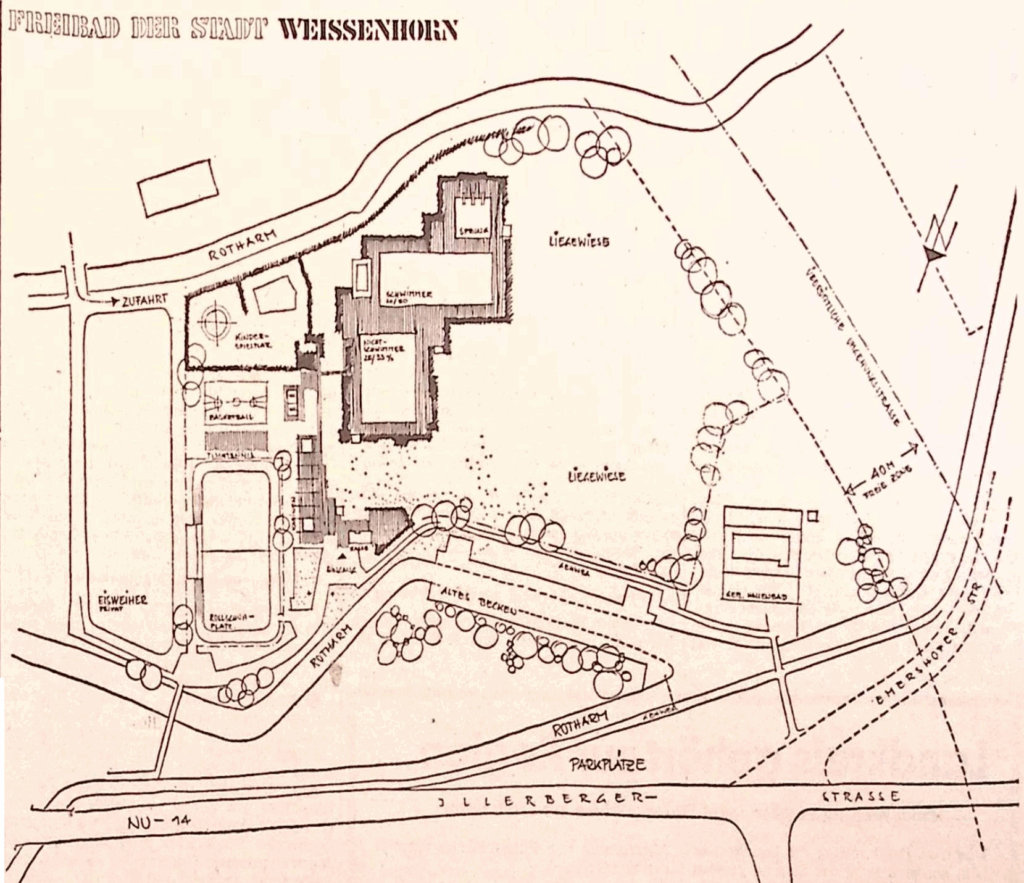

Am 03.11.1969 wurde ein Sonderausschuss für den Bäderbau unter beratender Einbeziehung der Herren Josef und Herrmann Wirth vom Badbauverein gebildet. Am 26.01.1970 wurde der Planungsauftrag an Prof. Ortner vergeben. Schon am 16.02.1970 stellte Prof. Ortner seinen detaillierten Freibadentwurf vor: die Parkplätze waren nun auf der sog. Rothinsel vorgesehen, die Zufahrt soll von der Bleichstr. aus erfolgen. Im Plan vorgesehen war auch der Standort für ein Hallenbad und einen Eislaufplatz mit 30/60 m. Über die Ausführung der Becken und die Heizung wurde kontrovers diskutiert. Letztlich wurde eine Wärmepumpe zur Beheizung der Becken eingebaut.

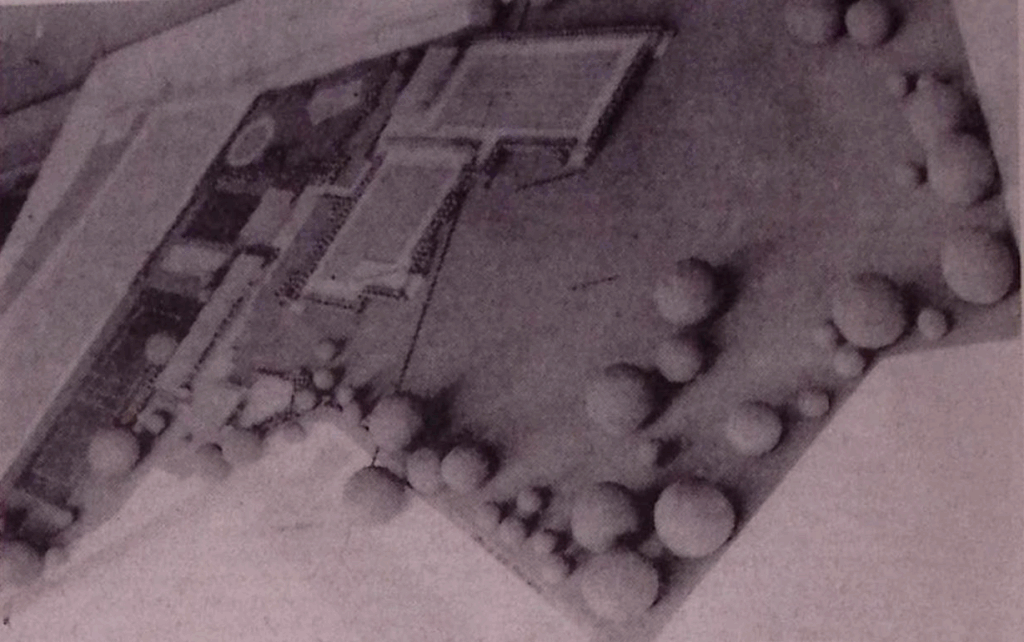

Um die Situation zu verdeutlichen fertigte Stbm. Lieb ein Modell des Freibades an. Es wurde kritisiert, dass die Arbeiten noch nicht ausgeschrieben wurden. Bei derzeitiger Beschäftigungslage wäre es schwierig, kurzfristig Firmen zu bekommen.

Am 22.06.1970 wurden die Bauarbeiten submittiert. Nach Prüfung der Submissionsergebnisse der beschränkten Ausschreibung für das Freibad wurde festgestellt, dass sich die veranschlagten Baukosten von 850.000 DM auf 1.050.000 DM erhöht haben. Die Preise wurden als überhöht angesehen. Außerdem hat die Fa. Barro, Vöhringen, mit 278.500 DM ein sehr günstiges Angebot für ein Alu-Becken abgegeben. Die Fa. konnte aber keine Referenzen für ein solch großes Bad vorlegen. Nach ausführlicher Diskussion beschloss der SR, die Ausschreibung aufzuheben und erneut öffentlich auszuschreiben. Außerdem sollte überprüft werden, ob das Bad nicht auch mit selber gefördertem Grundwasser befüllt werden könnte.

Die Arbeiten wurden also erneut öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Submission am 08.09.1970 war ernüchternd. Sie ergab noch höhere Baukosten. So beliefen sich die Tiefbaukosten nun auf ca. 800.000 DM. Unter der Voraussetzung einer Einsparung von 100.000 DM bei den Hochbauten käme das nun auf ca. 1,32 Mio. DM. Trotz der hohen Preise sah man keine andere Möglichkeiten als die Aufträge zu vergeben, wenn das Bad gebaut werden sollte. Also wurde der Auftrag an die Fa. Motz erteilt mit der Maßgabe, dass bestimmte Positionen noch besprochen werden müssten mit dem Ziel einer Preisminderung. Die Fa. Motz gewährte 2% Nachlass, mehr war nicht auszuhandeln. Die Oberbauleitung beim Freibad wurde an Ing. Glogowsky übertragen.

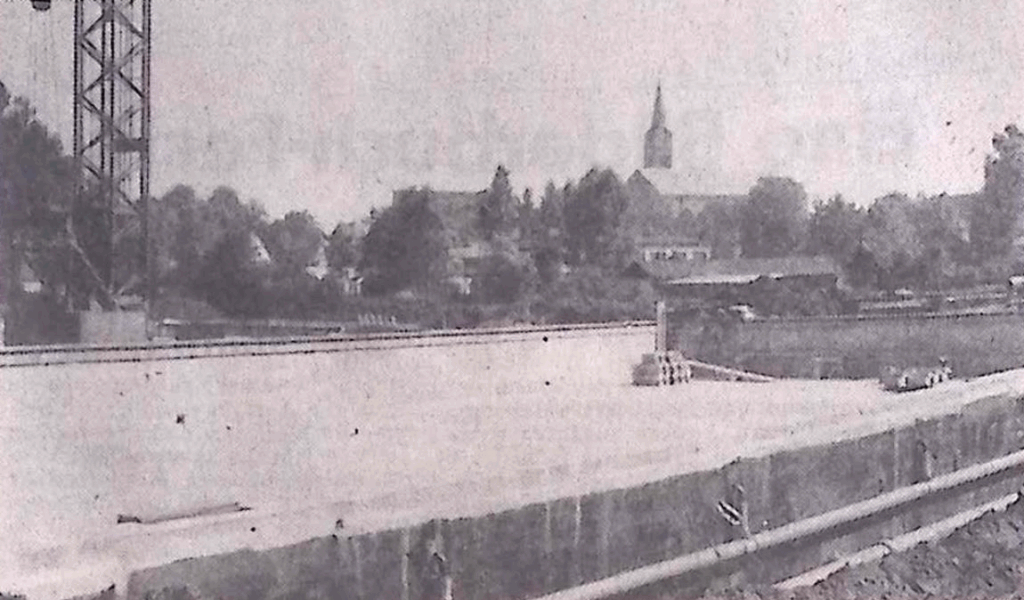

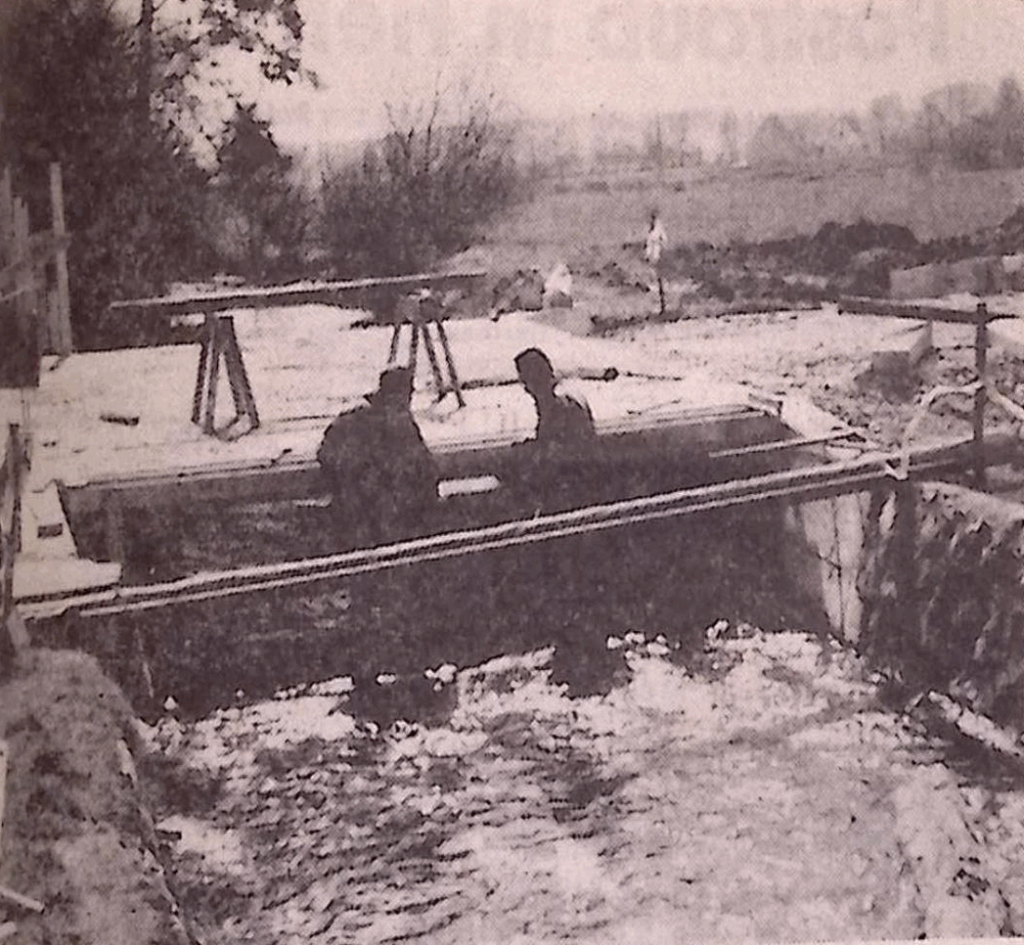

Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen Ing. Glogowsky und der Baufirma Motz hat diese die Arbeiten am Freibad im April 1971 eingestellt, am 26.05.1971 aber wieder aufgenommen. Das Schwimmerbecken war im Rohbau fertiggestellt.

Im Juli 1971 beliefen sich die Kosten des Freibads mittlerweile auf 1.521.782 DM. Es wurde beschlossen, den Parkplatz nun westlich des Freibades auszuweisen, die bestehende Brücke sei nach Überprüfung ausreichend tragfähig. Stbm. Lieb legte am 25.10.1971 eine Parkplatzplanung für 500-600 Stellplätze vor. Der bisher vorgesehene Parkplatz am Goetheplatz wurde storniert.

Bei der Bepflanzung des Bades beteiligte sich der Kleingartenverein um die Pflanzkosten von 60.000 DM zu senken. Hierdurch wurden 45.000 DM eingespart.

Im März 1972 traten Montage- und Materialfehler auf, deren Behebung geklärt werden musste. Wegen der Streitigkeiten über die fehlerhafte Rohrverlegung verzögerte sich die Fertigstellung des Bades um 8-12 Wochen. Es wurde gefordert, das Bad umgehend fertigzustellen und erst danach über Schuld und Kosten zu verhandeln.

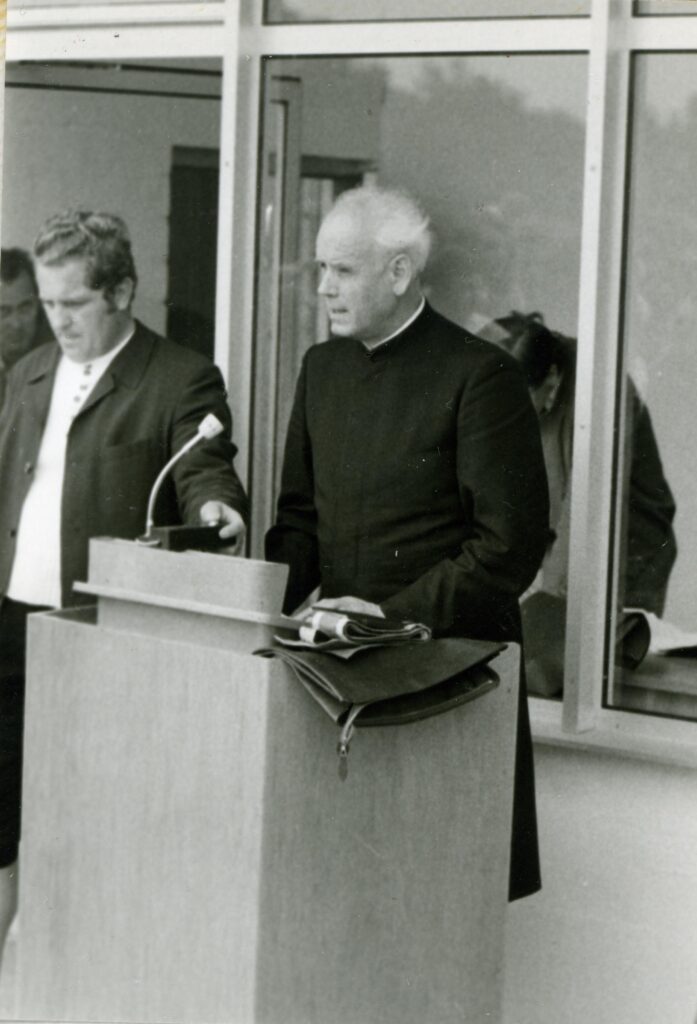

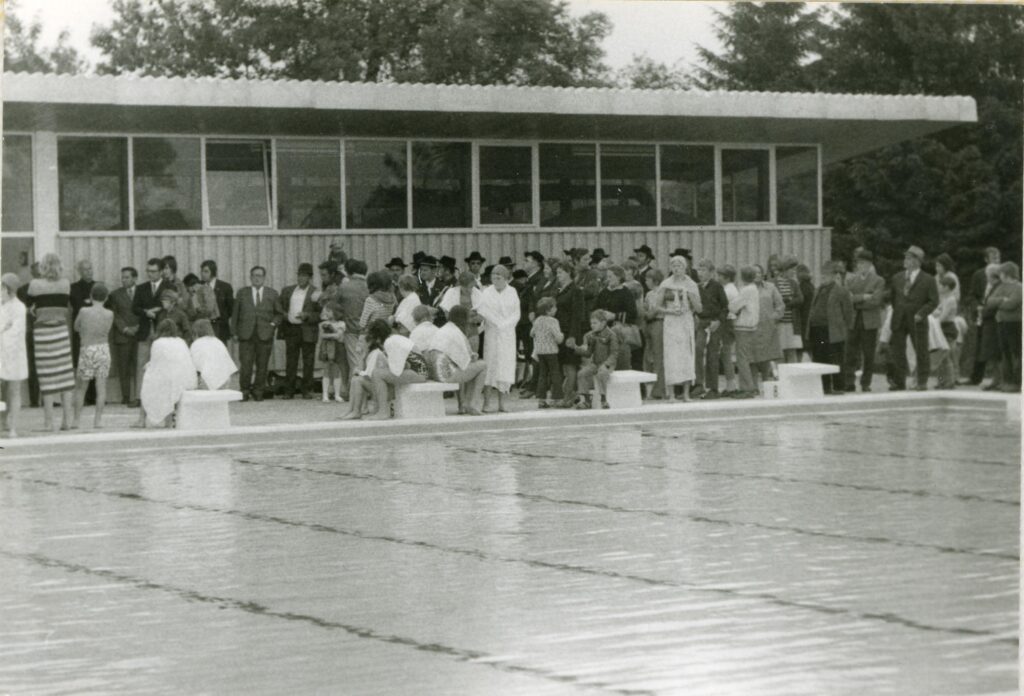

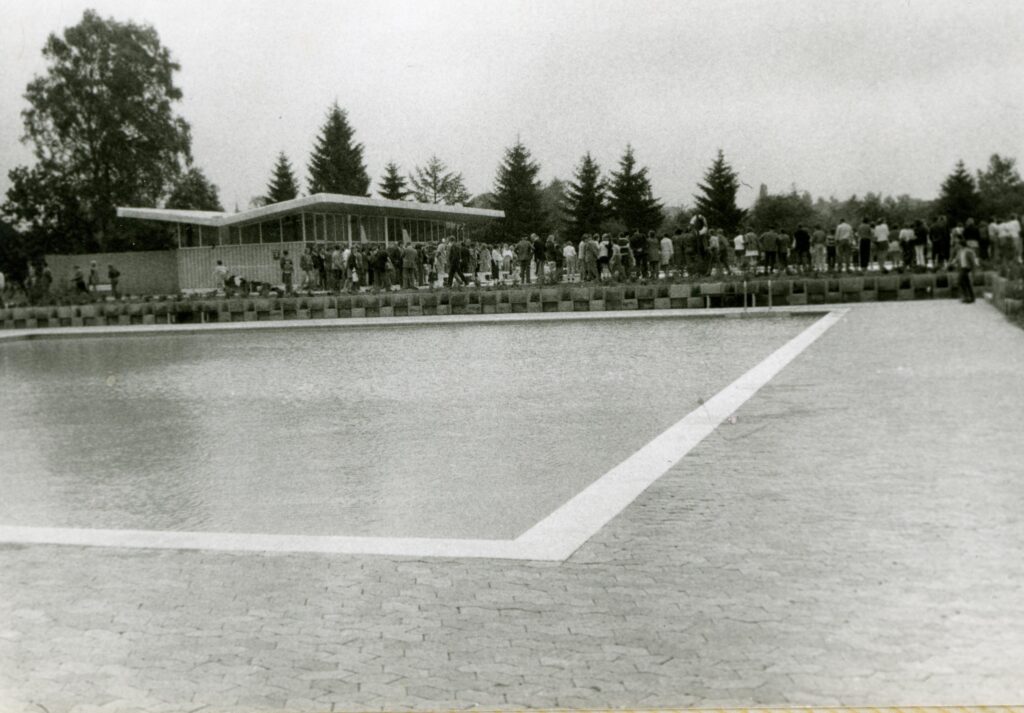

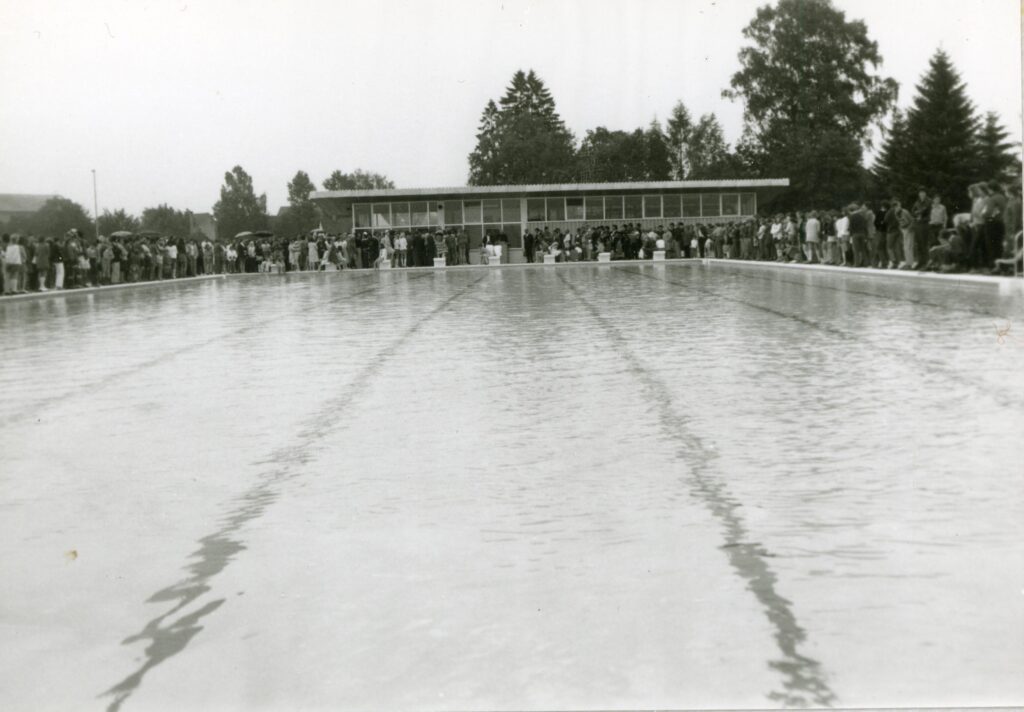

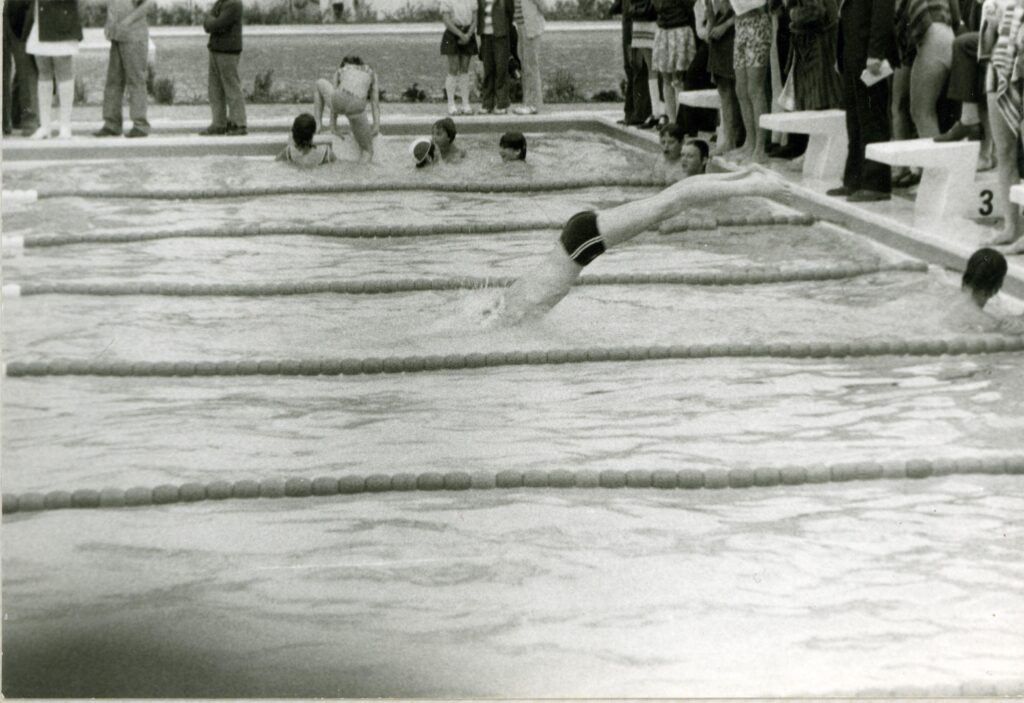

Am 15.07.1972 wurde das neue Freibad Weißenhorn um 09:30 eröffnet. Die Eintrittskarte kostete 1,50 DM, für Kinder 0,50 DM.

Insgesamt kostete das neue Freibad letzten Endes 1.521.782 DM. Hierzu erhielt die Stadt 560.000 DM an Zuschüssen, 350.000 € verbilligte Darlehen und 160.000 DM vom Badbauverein.

1974 stellte man fest, dass ca. 200 Garderobenschlüssel verloren gingen. Der Umbau auf Pfandschlüssel Safe-o-mat verursachte Kosten von 26.000 DM.

Auch in 1974 wurde festgestellt, dass das Wasser im Freibad so aggressiv ist, dass die Farbe der Becken fast vollständig abgelöst wurde und auch der Beton durch freie Kohlensäure schon Schädigungen zeigte. Es fand eine Besichtigung durch das WWA statt. Dieses empfahl, das Wasser über den Winter im Becken zu belassen. Über die Lösung dieses Problems ist leider im Akt nichts vermerkt.

Neuere Entwicklung, Sanierung des Bades

Die neuere Entwicklung des Freibades mit späteren Sanierungen und Umbauten ist noch nicht völlig aufgearbeitet.

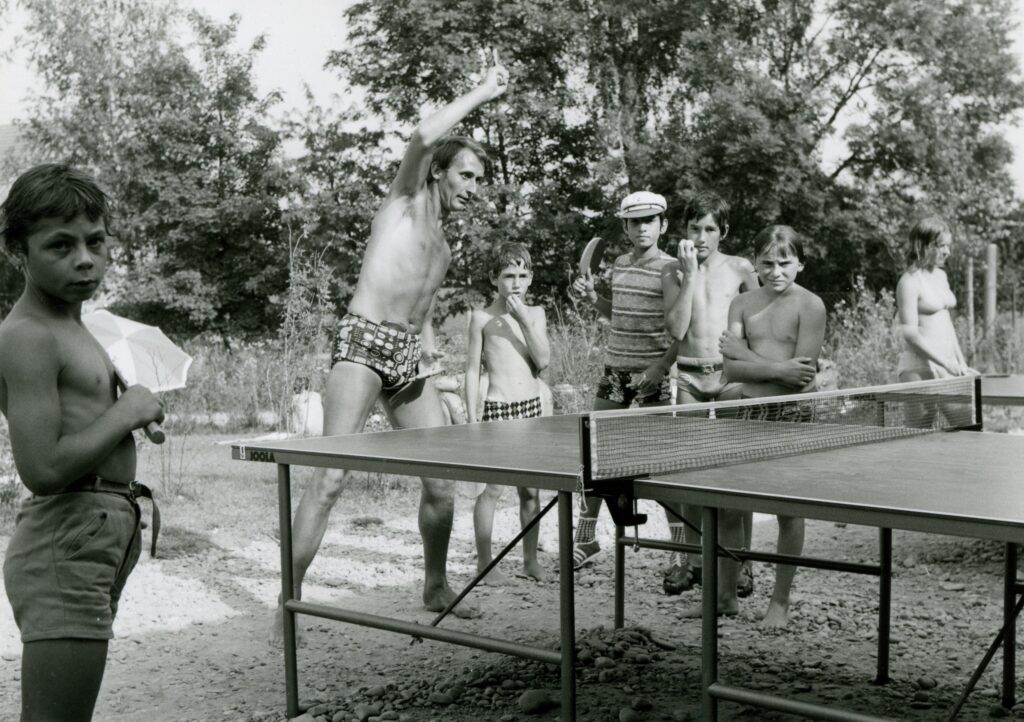

Die Anlage wurde ständig modernisiert und instandgehalten. So musste die Technik einschl. der Wärmepumpenheizung erneuert werden. Die Becken erhielten eine innere Auskleidung aus Edelstahl. Um den Freizeitwert zu erhöhen, wurde der Kleinkinderbereich umgebaut und erweitert. Im Nichtschwimmerbecken wurde eine Rutsche installiert. Im Freibereich wurde ein Beach-Volleyball-Feld geschaffen.

Im Zuge des Südtangentenbaus wurde der alte Parkplatz des Freibades aufgegeben und die Brücke über die Roth abgebrochen. Es wurde ein neuer, größerer Parkplatz errichtet.