Die Heilig-Geist-Kirche

Die Hl.-Geist-Kirche wurde nach 1475 anstelle eines Vorgängerbaus als Spitalkirche erbaut.

Im Zinsbuch der Liebfrauenpfleg1 2 von 1475 sind die zur Pfarrei steuerpflichtigen Grundstücke verzeichnet und ihre Lage durch die linken und rechten Nachbarn beschrieben. Hier finden wir das ‚Spitaul‚ zwischen des Predigers Haus (jetzt Hl.-Geist-Str. 3) und einem Hans Pair, welcher dem damals noch mit einem Wohnhaus bebauten Grundstück Hauptstr. 17 zuzuordnen ist. Auch in der ältesten städt. Steuerliste von 14653 finden wir Hans Pair an dieser Stelle. Somit war die Hl.-Geist-Kirche im Jahr 1475 noch nicht erbaut. Ab 1492 finden wir einen Hans Bayr auf dem Haus Bärengasse 2, was jetzt erstmals erwähnt wird. Vermutlich hat er sein Haus in der Hauptstr. zum Neubau der Hl.-Geist-Kirche verkauft und sich in der Bärengasse ein neues Haus erbaut.

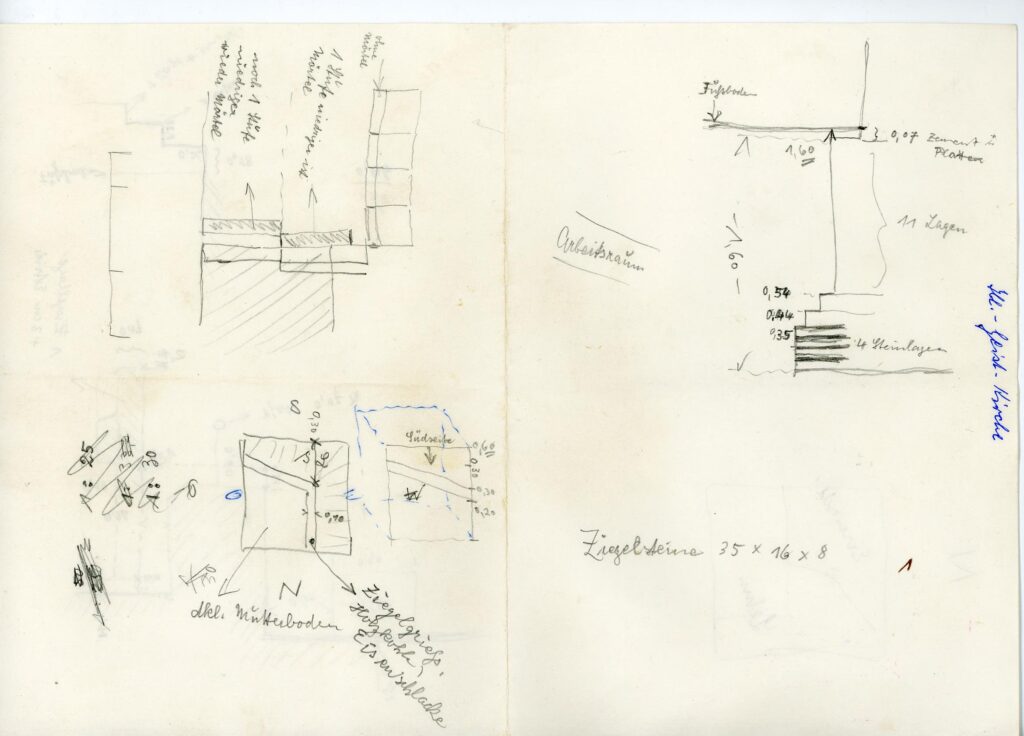

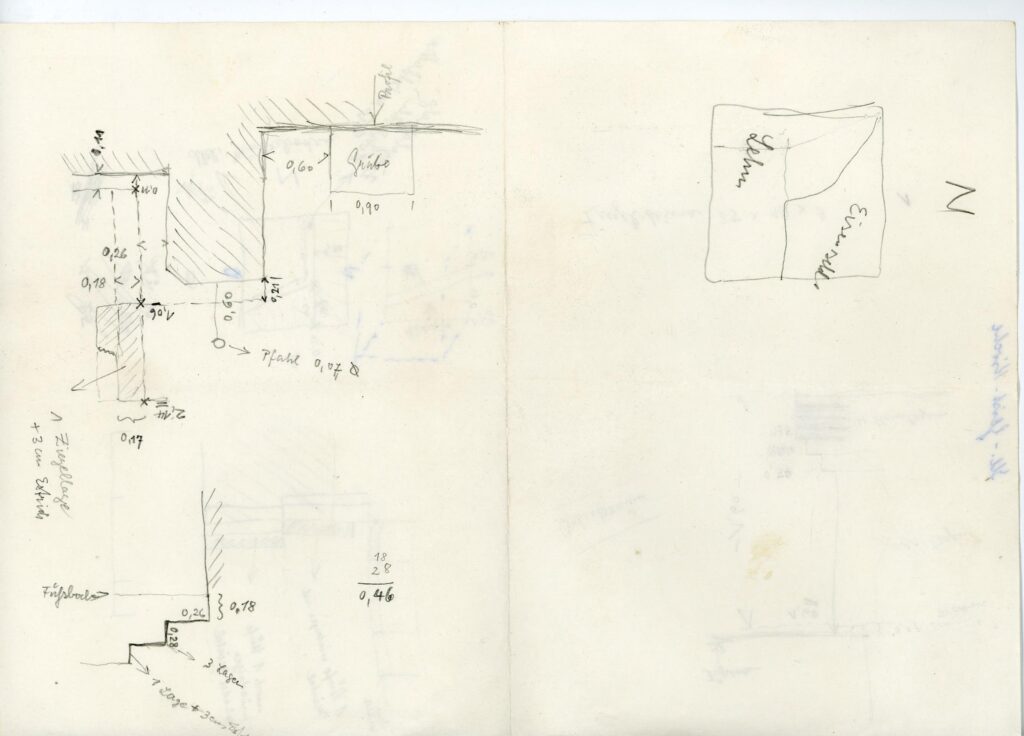

Bei Bauarbeiten während der Sanierung der Hl.-Geist-Kirche 1974 wurden im Chorbereich Reste dieser Vorgängerbebauung gefunden, aber leider nicht dokumentiert. 4

Die Heilig-Geist-Kirche wurde aufgrund der Spitalstiftung von 1470 gebaut. Nachdem 1475 an dieser Stelle noch ein Vorgängerbau (Hauptstr. 17) nachzuweisen ist, dürfte die Kirche kurz danach gebaut worden sein. Das Datum der Weihe ist nicht überliefert. Es dürfte aber auch schon vorher eine Kapelle beim Spital vorhanden gewesen sein. Beim Grundstück Hauptstr. 15 ist dessen Lage nämlich beschrieben zwischen ‚des Spitals Kirchn‚ und einem Paulin Schmidt (Hauptstr. 13).

Die ursprüngliche Bauform und Gestaltung von Kirche und Turm ist nicht bekannt. Auf der bekannten Stadtansicht von 15555 ist auf dem Kirchturm ein Storchennest dargestellt. Demnach kann der Turm zu dieser Zeit keinen typisch spätmittelalterlichen Spitzturm besessen haben und muss relativ flach gedeckt gewesen sein.

Aus dem Jahr 1608 wird die Erneuerung der Balkendecke im Langhaus und für 1699 ein neuer Glockenstuhl genannt6.

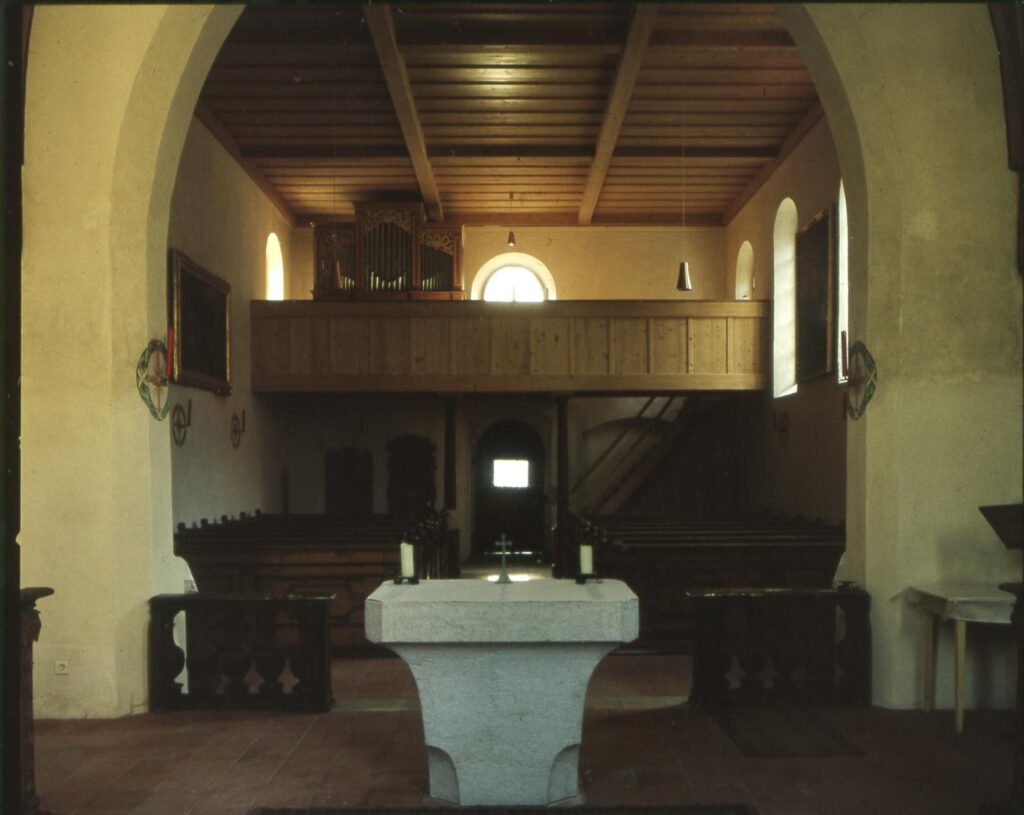

Von 1720 – 1734 wurde die Kirche gründlich renoviert und hierbei in der Anordnung der Fenster auch verändert. 1721 fertigte Matthias Lutz neue Altäre, 1725 wurde ein neues Kirchengestühl einschl. Bet- und Chorgestühl angeschafft. Der Kirchturm wurde 1729 von Ferdinand Fischer um das Oktogon mit Zwiebelturm erhöht, 1730 durch Johann Schweiggardt ein neuer Dachstuhl erstellt. Letztlich wurde 1734 eine Empore auf zwei toskanischen Eichensäulen eingebaut, diese im 19. Jhdt. erneuert7. Seitdem stellt sich die Kirche im heutigen Erscheinungsbild dar.

1837 wurde das angebaute Spitalpfründhaus abgebrochen. Da die Kirche in das Pfründhaus hinein gebaut war, wurde die westliche Giebelwand neu aufgeführt und der Dachstuhl in ein Walmdach umgebaut. Damit ist auch die schmucklose Westfassade der Kirche zu erklären.

Mitte des 19. Jhdt. wurden neue Altäre in die Kirche eingebaut, welche bei der späteren Renovierung 1933-37 wieder entfernt wurden.

Der Vorschlag 1859 von Stadtpfarrer Hitzler, eine weitere Türe auf der Nordseite, eine Vorhalle auf der Westseite und eine Sakristei anzubauen, fand keine Zustimmung des Magistrats8. Er begründete den Wunsch mit Sicherheitsgründen, da es aus der Kirche keinen zweiten Ausgang gebe. Außerdem wünschte er einen weiteren Sakristeianbau zur Unterbringung der Paramente. Der Magistrat beschloss zwar, „es sey in der hl. Geistkirche auf der Nordseite der früher daselbst bestehende Eingang wieder herzustellen und die Kirche beim Eingang von Westen mit einem Atrium zu versehen„, der Anbau einer Sakristei wurde aber versagt. Obwohl beschlossen, wurde dieser Beschluss aber nicht vollzogen.

1860 wurden vom Mesner Lorenz Hauf Bauschäden an der Kirche gemeldet, die von Maurermeister Deibler untersucht wurden. Es ist die Rede von Rissen am Gewölbe des Presbiteriums (vermutlich Chorgewölbe), wo schon Putz herunterfalle. Die Risse liegen in den Fenstergewänden und seien auf fehlende Schlaudern bei den Deckenbalken zurückzuführen. Auch hätten sich die Strebepfeiler gelöst und könnten so ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Diese Schäden seien auch schon im Herbst letzten Jahres gemeldet worden. Deibler wurde beauftragt, die notwendigen Sicherungsarbeiten durchzuführen. Deutlich spürt man hier die Nachwirkungen des Einsturzes der Stadtpfarrkirche 1859; man war jetzt besonders vorsichtig9. Am 07.03.1860 meldete Deibler den Vollzug der Reparaturarbeiten. Er kritisierte aber, dass durch den Mesner Mauerstifte in die Wände geschlagen würden um Tafeln und Bilder aufzuhängen. Hierdurch würden Steine gelockert. Dies sei abzustellen.

Am 14.05.1909 beschloss der Magistrat, die Grabmonumente von der Gottesackerkapelle (St. Bartholomä) in die Hl.-Geist-Kirche zu versetzen.

Bis ca. 1920 befand sich zwischen den östlichen Strebepfeilern der Kirche ein öffentlicher Laufwasserbrunnen, der wohl schon im Zuge des ersten Wasserleitungsbaus 1538 installiert wurde. 1747-49 wurde der Brunnen durch den Ulmer Steinmetz Jacob Friedrich Hardtner für den Preis von 371 fl erneuert. Im Bauvertrag ist eine Gestaltung mit Fratzen als Wasserauslässe und die Bekrönung der Säule durch eine Kugel vermerkt. 1858 wurde die Brunnensäule durch eine gusseiserne Ausführung ersetzt. Mit Beschluss des Magistrats vom 31.10.1913 sollte der Brunnen von der Hl.-Geist-Kirche in die Anlage bei der Bahnhofstraße transferiert werden und an der Kirche nur ein einfacher Wandbrunnen aus Muschelkalk angebracht werden. Dieser Beschluss wurde jedoch nicht so realisiert10. Der Brunnen wurde lediglich abgebrochen. In den Handrissen zur Neuvermessung 1921 ist der Brunnen nicht mehr enthalten. Ein 1914 datiertes Foto zeigt den Brunnen recht deutlich. Interessant in diesem Zusammenhang auch die große Anzahl parkender Fahrzeuge in der Hauptstraße.

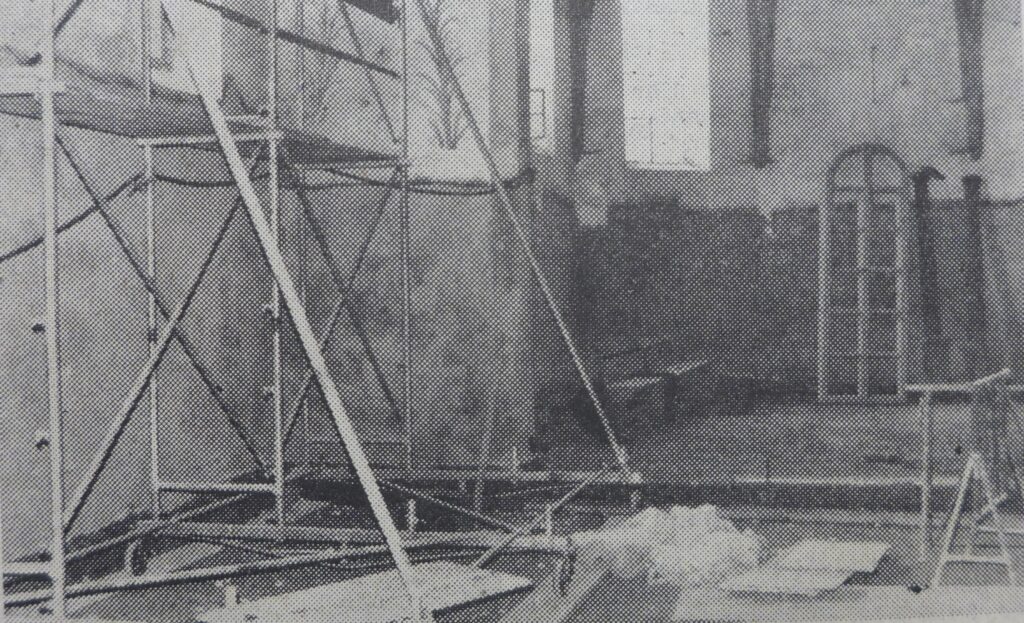

1933-37 wurde die Hl.-Geist-Kirche innen und außen renoviert. Die Kosten für den Innenraum in Höhe von 2.000 Mark trug die Kirche, wobei die Stadt Holz, Sand und Kies unentgeltlich zur Verfügung stellte. Außen wurde die Kirche neu verputzt und neu eingedeckt. Die Kosten hierfür übernahm die Spitalstiftung. Am 26.07.1937 fand die Übergabe der Hl.-Geist-Kirche statt, welche jetzt als Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der Stadt renoviert und ausgeschmückt wurde11.

1970 wurde die Kirche außen renoviert und 1974 der Innenraum. Während dieser Bauarbeiten führte Hans Burkhart zwar archäologische Grabungen durch, diese wurden aber leider nicht wissenschaftlich begleitet. Entdeckt wurden neben Resten der Vorgängerbebauung Hauptstr. 17 einige Knochen, die sich bei näherer Betrachtung allerdings als Tierknochen herausstellten.

1989 wurde die Hl.-Geist-Kirche letztmals renoviert.

Bis 1995 befand sich die Hl.-Geist-Kirche im Eigentum der Spitalstiftung. Dann tauschte man sie gegen die St.-Leonhard-Kirche beim Krankenhaus, die sich bis dahin im Besitz der Pfarrkirchenstiftung befand.

- Stadtarchiv Weißenhorn, B 83; Zinsbuch der Liebfrauenpfleg ↩︎

- Das Patrozinium der Stadtpfarrkirche ist Mariä Himmelfahrt. Die Gottesmutter Maria wird auch ‚Unsere liebe Frau‘ genannt. Daher die Bezeichnung ‚Liebfrauenpfleg‘. ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 149.1-1 ↩︎

- NUZ 1974/165-24 ↩︎

- „Ehrenspiegel des Hauses Österreich“, Bay. Staatsbibliothek Cgm 896, Blatt 277r ↩︎

- Der Glockenstuhl auf einem Balken bez. HBMPR, auf der Rückseite M.H.G., auf einem anderen Balken 16 HBMIHL 99; Habel, Bayerische Kunstdenkmale, Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag München ↩︎

- Habel, Bayerische Kunstdenkmale, Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag München ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 59-35 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 58-30.1 ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 116-4; R 12; A 117-38; R 91-92 ↩︎

- Hans Burkhart, Geschichte der Stadt Weißenhorn und ihrer Stadtteile, 1988, Mareis Druck GmbH Weißenhorn ↩︎