Schulen in Weißenhorn – Teil 2, 1807-1919

Inhalt

II. Das bayerische Schulsystem 1802-1919

Nach den napoleonischen Kriegen und der danach durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 veranlassten politischen Neuordnung wurden die Grenzen in Europa neu gezogen. Österreich verlor u.a. seine Vorlande. Im Friedensvertrag von Pressburg vom 26.12.1805 wurde unser Gebiet dem Königreich Bayern zugeschlagen, welches am 01.01.1806 in München proklamiert wurde.

Das Volksschulwesen

Bayern hatte bereits am 23. Dezember 1802 unter Graf Montgelas gegen den Widerstand der Kirche die allgemeine Schulpflicht eingeführt, wobei aber auch die ‚Kinder Unseres Adels, Unserer Räthe und anderer vermöglicher Personen“ auch weiterhin privat unterrichtet werden durften. Eine allgemeine Schulpflicht im strengen Sinn, mit einem für alle verbindlichen Besuch der Grundschule, gibt es erst seit der Weimarer Verfassung von 1919. Vom 6. bis zum 12. Lebensjahr sollte jedes Kind – also auch alle Mädchen – zumindest Lesen, Schreiben und Grundbegriffe im Rechnen lernen sowie Religionsunterricht erteilt bekommen. Die sechsjährige Schulpflicht galt in Bayern bis 1856. 1857 wurde die Schulpflicht auf 7 Jahre verlängert. Im Anschluss sollte bis zum 18. Lebensjahr eine Verfestigung des Gelernten und eine Weiterbildung in den Sonn- und Feiertagsschulen folgen. Um den nötigen Zwang hinter die Verordnungen zu setzen, mussten bei Heirat und Grunderwerb die Abschlusszeugnisse vorgelegt werden. Den Sachaufwand für die Schulen hatten die Gemeinden zu tragen. Von den Eltern wurde aber dennoch weiterhin Schulgeld erhoben.

Der Staat löste die Kirchen in der Oberaufsicht über alle Schularten ab und schuf 1808 im Ministerium des Inneren die Sektion für die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten. Maßgeblichen Einfluss hatte hier Georg Friedrich von Zentner, der von 1807 bis 1815 die oberste Schulbehörde leitete. Die Finanzierung des Schulwesens sollte aus Geldern der aufgehobenen (säkularisierten) Klöster geleistet werden, die teilweise in einem Schul- und Studienfond angelegt wurden.

1821 wurde durch Erlass festgelegt, dass nur unverheiratete Frauen ein Lehramt übernehmen durften (sog. Lehrerinnen-Zölibat)

Am 01.05.1899 wurde die Geschlechtertrennung gegen den Willen der Kirche aufgehoben.

Zum 01.01.1903 wurde erstmals eine amtlich festgesetzte Rechtschreibung eingeführt.

Mit bezirksamtl. Verfügung vom. 09.07.1903 wurde eine neue Schulordnung, Lehrordnung und ein Lehrplan für Zeichnen eingeführt.

Der erste Volksschulbau Schulstr. 5

Im Jahr 1816 entstand in der Schulstraße 5 ein neues Schulhaus. Eine über dem westlichen Eingang befindliche Steinplatte trägt die Inschrift: Erbaut von Weißenhorns Bürgern der Jugend zur Erziehung in Weisheit, in Sitten, in christlicher Tugend 1816. Am 13. Oktober 1817 wurde diese Schule feierlich eingeweiht und eröffnet. Das Grundstück kaufte die Stadt von Josef Wagner; der Kauf wurde aber erst am 04.07.1836 vollzogen.

Nach der Inbetriebnahme der neuen Schule wurden die beiden alten Schulhäuser meistbietend versteigert. Für das obere Schulhaus (Lateinschule) gab Stadtpfarrer Knappich im Namen des Bäckers Johann Schön mit 1605 fl das höchste Gebot ab. Das untere Schulhaus (Deutsches Schulhaus) wurde von Niklas Klotz für 930 fl ersteigert.

Spätestens mit Einführung des 7. Pflichtschuljahres 1857 entstand weiterer Raumbedarf. Die Diskussion über die zu kleine Schule von 1816 begann schon 1854. Die Schülerzahl war so gestiegen, dass eine vierte Klasse eingerichtet werden musste. Man schob die Angelegenheit zwar hinaus, sie löste sich aber nicht von selber. Interimsweise brachte man die Schulklasse in einem Gewölberaum im Erdgeschoss der Kray (Kirchplatz 2) unter. Um 1859 kam es für die Stadt dann ganz dicke: Man diskutierte und plante einen Rathausneubau an Stelle der Stelle der Schranne, man brauchte einen neuen Pfarrhof, das Schulhaus war zu klein und am 22.02.1859 stürzte zu allem Unglück auch noch die Stadtpfarrkirche ein. Die Stadtväter waren wirklich nicht zu beneiden, hier die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu fällen! Bezüglich der Platznot muss allerdings angeführt werden, dass der Schulunterricht nur in den unteren beiden Stockwerken stattfand, das obere Stockwerk stand den Lehrern als Wohnräume zur Verfügung. Der Suche nach einer Lösung ist ein eigener Artikel gewidmet.

Mit der Fertigstellung der neuen Schule im Jahr 1859 wurde das alte Schulgebäude komplett zu Lehrerwohnungen ausgebaut. Um 1890 kam noch ein Anbau für eine Abortanlage hinzu.

Von 1956-1960 wurden im alten Schulhaus noch einmal interimsweise sechs Schulklassen untergebracht.

Der zweite Volksschulbau Schulstr. 7

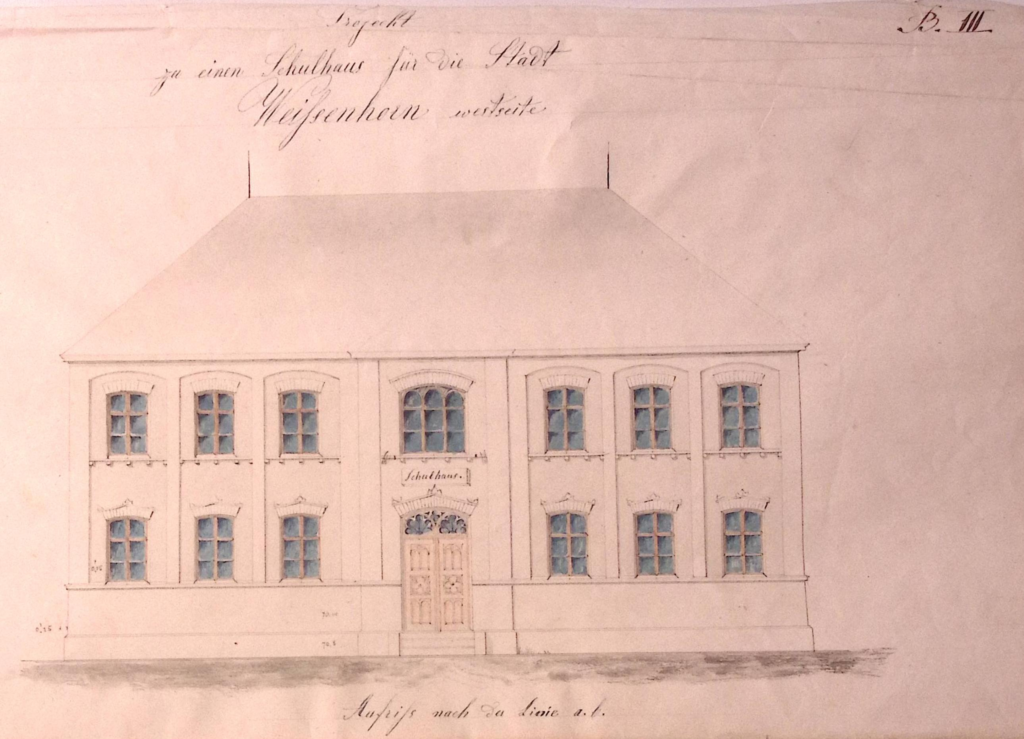

Nach der Entscheidung der Standortfrage beschlossen Magistrats und Gemeindebevollmächtigte am 07.08.1859, ein neues Schulhaus nur mit 4 Schulzimmern zu bauen und das alte Schulhaus zu Lehrerwohnungen umzubauen und die Bausubstanz zu sanieren. Mit dem Bau sollte sofort begonnen werden, der Auftrag sollte im Submissionswege erfolgen. Schon am 23.08.1859 legte Maurermeister Deibler nach mdl. Auftrag des Magistrats v. 09.08.1859 Plan, Bauprogramm und Kostenanschlag für das neue Schulhaus vor.

Doch auch diese Schule war bald zu klein. Die wachsende Schülerzahl führte 1898 zu einer Aufstockung des Gebäudes, welches nun 3-geschossig wurde. Außerdem wurde 1898 noch der östliche Anbau mit den WC-Anlagen (damals noch Abtritt genannt) errichtet.

Im Jahr 1902 konnte das südlich gelegene Anwesen Schulstr. 9 erworben werden. Das Haus wurde abgebrochen. Es entstand somit ein ordentlicher Schulhof, der neu eingezäunt wurde.

Das Lehrpersonal der Volksschule 1802-1919

Auch hier sind die Angaben über die Lehrer1 nicht lückenlos. Es ist aber gesichert, dass diese Lehrer an der Volksschule Dienst taten.

| 1765-1805 | Johann Nepomuk Beller (+ 1809) führte seinen Dienst auch schon unter österreichischer Herrschaft aus. |

| -1809 | Xaver Schmöger (auch Chorregent) |

| 1805-1821 | Anton Rösle aus Herbertshofen (+) |

| -1832 | Magnus Mayer (+1832) |

| 1817-1873 | Martin Feßler aus Hergensweiler, Hilfslehrer (+1884) |

| 1821-1872 | Nikolaus Kammerlander aus Günzburg (+1875), Lehrer und Chorregent |

| 1849-1861 | Wilhelm Walther |

| -1874 | Karl Deschler (+) |

| 1875-1903 | Anton Schleifer |

| 1875-1898 | Wilhelm Huber |

| 1875-1904 | Alois Kopp |

| 1898- | Franz X. Heidl |

| 1903- | Adolf Sattelmair |

Die nachfolgenden Lehrer sind nicht mehr namentlich aufgelistet. Mit zunehmender Schülerzahl kamen auch noch mehr Lehrer hinzu, deren Aufzählung das Thema des Beitrags sprengen würde.

Das weiterführende Schulwesen

Bei der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr 1802 lag der Schwerpunkt auf der Breitenbildung. Das weiterführende Schulwesen oblag zunächst den vorhandenen Institutionen, besonders den Kirchen. Es war weiterhin humanistisch altsprachlich geprägt.

Die zunehmende Bedeutung der Technik und Wirtschaft im 19. Jahrhundert erforderte aber eine intensivere Ausbildung in den ‚realen‘, d.h. den praktisch anwendbaren, Fähigkeiten. So wurden 1816 die besonders von Kaufleuten gewünschten ‚Höheren Bürgerschulen‘ eingeführt und 1832 die Gewerbeschulen, die ab 1877 Realschulen genannt wurden. Diese Schulen führten zu einem mittleren Bildungsabschluss. Als Anreiz zum Besuch dieser Schulen wurde (in Preußen schon ab 1814) für deren Abschluss der Wehrdienst von 3 Jahren auf 1 Jahr herabgesetzt. Daher wurde der Realschulabschluss im Volksmund noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als das ‚Einjährige‘ betitelt.

Ab 1864 etablierte sich nach langjährigen Auseinandersetzungen das ‚Realgymnasium‘, ab 1907 Oberrealschule‘ genannt, um in den neusprachlichen und naturwissenschaftlichen Fächern auch einen höheren Schulabschluss erreichen zu können.

Die Lateinschule

Die alte Lateinschule fiel der bayerischen Schulreform zum Opfer. In der Zeit des Übergangs war Franz Xaver Schmöger deutscher und lateinischer Schullehrer, Chorregent und Musiklehrer. Leider wissen wir nicht seinen Dienstantritt, er starb 1809. Ein Nachfolger ist nicht dokumentiert. Wir wissen daher nicht, ob und wie ein Unterricht an der Lateinschule stattgefunden hat.

Das Lateinschulhaus am Kirchplatz x1 wurde 1817 versteigert und fortan als Bäckerei genutzt.

1819 stellte der Magistrat die Bitte an die Pfarrkirchenstiftung, dem Frühmessbenefiziaten (auch Frühmesser genannt) aufzuerlegen, eine lateinische Vorbereitungsschule zu halten. Am 10.09.1821 wurde der Benefiziat Pius Merz beauftragt, um Schüler zu werben2. In der Folge entstand eine zweiklassige (zweijährige) Lateinschule, die am 06.11.1821 eröffnet wurde. Es ist anzunehmen, dass der Unterricht im Benefiziatenhaus Wettbach 19 stattgefunden hat. Prof. Merz hielt dieses Haus wegen seiner Feuchtigkeit zwar nicht für geeignet, aber die auch noch in Aussicht genommene Wohnung des Waagmeister (in An der Mauer 2) war auch nicht besser.

Als Lehrer waren hier tätig3

| 10.09.1821 | Prof. Pius Merz4 |

| 1832-1835 | Conrad Hering5 |

| -1839 | Joseph Alois Mayr (*26.04.1803, +25.06.1839), Frühmesser und Lehrer der kath. Schule |

| Josef Jäckle | |

| 1865-1866 | Franz Permanne |

| 1866-1872 | Johann Nepomuk Mayer |

| 1872-1874 | Joseph Stelzer |

Ab wann Prof. Jäckle Benefiziat und Lateinlehrer war, geht aus den Akten nicht klar hervor. Jos. Alois Mayr starb 1839, Jäckle war 1816 geboren, im Jahr 1839 also 23 Jahre alt. Er könnte also schon 1839 seinen Dienst angetreten haben. 1844 war Jäckle mit sicherheit im Dienst, denn in diesem Jahr schenkte er der Stadt seine Bibliothek. Er war als Lateinlehrer sehr geachtet. 1864 wurde er kränklich und ersuchte um Beurlaubung, die ihm gewährt wurde.

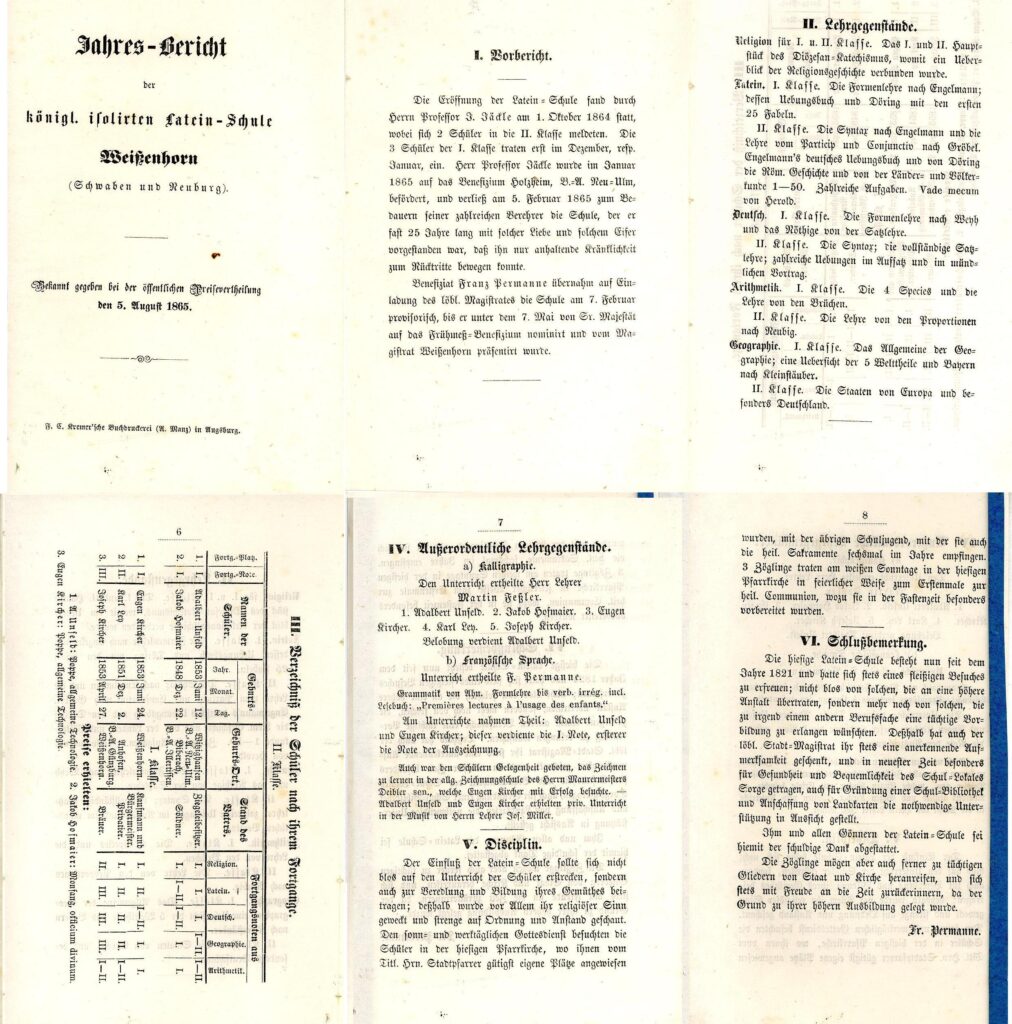

Aus dem Jahr 1865 liegt ein gedruckter Jahresbericht der Schule vor6. In diesem wird die Eröffnung der Schule am 01.10.1864 benannt. Die Schule hatte nur 5 Schüler, von denen nur 2 aus Weißenhorn waren. Unterrichtet wurde neben Latein Religion, Deutsch, Arithmetik und Geografie, zusätzlich noch Kalligraphie und Französisch.

1874 ging die Lateinschule ein.

Die Sonn- und Feiertagsschule ist am ehesten mit unserer heutigen Berufsschule zu vergleichen. Wie so oft – und bis heute – werden für Schularten immer neue Begriffe eingeführt, die manchmal nicht erkennen lassen wo sie hingehören und es werden auch alte Begriffe in einen neuen Kontext gesetzt.

Ihren Ursprung hat die heutige Berufsschule schon im Schulgesetz von 1802. Neben der allgemeinen Schulpflicht für die 6- bis 12-jährigen Kinder wurde auch für alle Kinder von 12 bis 18 Jahren der Besuch von Sonn- und Feiertagssschulen vorgeschrieben, zur Weiterbildung und Verfestigung des Gelernten. Danach hatten die 12- bis 18-Jährigen nach ihrer Entlassung aus den „Elementarschulen“ regelmäßig einen Unterricht zu besuchen, der an den Nachmittagen der Sonn- und Feiertage stattfand und der ursprünglich dazu dienen sollte, neben der religiösen Belehrung die Inhalte der absolvierten Elementarschule zu wiederholen. Diese Schulart erlaubte eine relativ große didaktisch-inhaltliche Flexibilität. Daher konnte der Unterrichtskanon auch mit berufspraktischen Inhalten ergänzt werden.

Im Jahr 1863 startete die Regierung eine Aktion, Städte für die Einrichtung einer gewerblichen Fortbildungsschule zu gewinnen. Mit Hinweis auf die Lateinschule und die anderen in der Stadtbereits vorhandenen Schularten sowie die Belastung durch den Kirchenneubau, lehnte die Stadt die Einrichtung einer solchen schule am 11.08.1863 ab.7

Zu einem nicht genannten Zeitpunkt ging man vom sonntäglichen Schulbesuch auf den Abend über und bezeichnete die Schule danach als Abendfortbildungsschule. Diese wurde wiederum 1914 in eine Berufsfortbildungsschule umgewandelt (oder auch nur umbenannt) und kann so als direkter Vorläufer der Berufsschule angesehen werden.

Im gleichen Jahr wurde die Sonntagsschule, die zuletzt nur noch die Mädchen betraf, als Volksfortbildungsschule bezeichnet. 1926 wurde in den Volksfortbildungsschulen der Fachunterricht eingeführt, bis dieser Schultypus dann 1930 in die Berufsschulen überführt wurde.

Es ist nicht dokumentiert, wo dieser Unterricht stattfand. Da er zeitlich außerhalb der normalen Schulzeiten lag, wird davon ausgegangen, dass er im Schulhaus Schulstr. 7 stattfand. Es waren ja auch dieselben Schüler, die werktags in diese Schule gingen.

Die gewerbliche Fortbildungsschule

Die gewerbliche Fortbildungsschule war, rückblickend betracht, wie man heute sagt ein ‚Flop‘.

Im Jahr 1863 startete die Regierung eine Aktion, Städte für die Einrichtung einer gewerblichen Fortbildungsschule zu gewinnen. Hiermit sollte eine Fortsetzung der Tagesfortbildungsschule erreicht werden mit einer Art Realschulabschluss. Mit Hinweis auf die Lateinschule und die anderen in der Stadt bereits vorhandenen Schularten sowie die Belastung durch den Kirchenneubau, lehnte die Stadt die Einrichtung einer solchen Schule am 11.08.1863 ab. Mit dieser Absage gab sich die Regierung aber nicht ab und übersandte im Januar 1865 ein Programm für die gewerblichen Fortbildungsschulen vom 03.01.1865 m.d.B., sich innerhalb 14 Tagen hierzu zu äußern.

Die Stadt wollte wohl nicht noch einmal absagen. Nach einem Vorschlag des Benefiziaten Permanne (Lehrer an der Lateinschule), beschlossen beide Gremien der Stadt, eine gewerbliche Forbildungsschule einzurichten unter der Leitung des Herrn Permanne, der auch die II. Klasse übernehme, die I. Klasse übernimmt Lehrer Deschler, in dessen Zimmer auch der Unterricht stattfinden soll. Jeder Lehrer erhalte ein Jahresgehalt von 50 fl. Die Regierung war mit dem Beschluss einverstanden und forderte nun die Vorlage des Lehrprogramms und den Nachweis der Finanzierung. Mit Aufstellung des Lehrprogramms und der Aussage, die Kosten werden von der Gemeindekasse übernommen, erfüllte die Stadt die Vorgaben. Am 27.07.1865 erfolgte die Genehmigung der Schulaufsicht und am 08.09.1865 die Genehmigung des Bezirksamtes Illertissen.

Benefiziat Permanne regte noch an, zusätzlich für die Lateinschule und die Fortbildungsschule Gesangsstunden anzubieten zur Freizeitgestaltung der Schüler (nach dem Vorbild der Lateinschule Frankenthal/Pfalz). Der Magistrat wollte diesem Vorschlag aber nicht folgen.

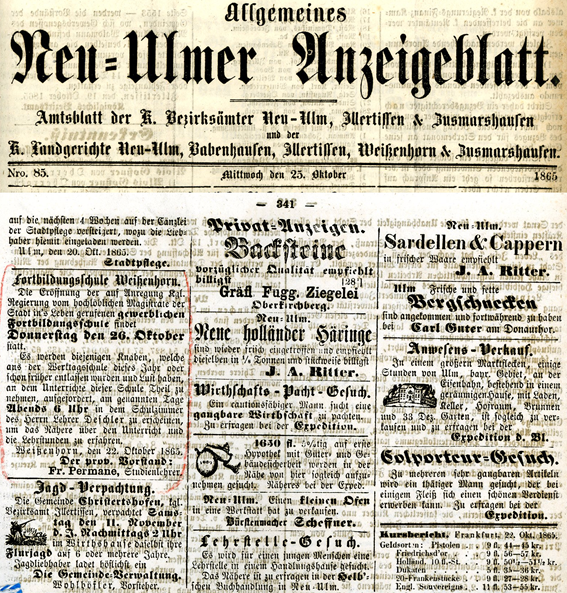

Am 25.10.1865 wurde die Eröffnung der Schule im Neu-Ulmer Anzeigenblatt bekanntgemacht und schon am nächsten Tag sollten sich interessierte Schüler im Schullokal einschreiben. Vielleicht war das zu kurzfristig und vielleicht hätte man den Bedarf schon früher einmal abfragen sollen, denn am nächsten Tag warteten Benefiziat Permanne und Lehrer Deschler vergeblich: kein einziger Schüler meldete sich. Das besserte sich auch die nächsten Tage nicht. Erst nach zwei Wochen sprachen der Lehrling Michael Ott und zwei Söhne des Bäckermeisters Kircher vor. Und zwei dieser Schüler waren schon in der Sonntagsschule durch Desinteresse aufgefallen. Permanne zog die Reißleine: Unter diesen Voraussetzungen habe er kein Interesse mehr an einer Lehrtätigkeit und schlug vor, die Schule, so sie zustande käme, allein dem Lehrer Deschler zu übergeben.

Am 24.11.1865 beschloss der Magistrat, die Schule auf einen Cursus zu beschränken und diesen dem Lehrer Deschler zu übertragen. Auch drei Jahre später sah die Situation nicht besser aus. Am 26.05.1868 berichtete der Magistrat an das Bezirksamt Illertissen, dass in der Stadt keine Schüler zu finden seien und die Stadt die Kosten so nicht tragen könne. Sie bat daher, einen Zuschuss aus dem Central-Fond zu erhalten.

Hiermit endet der Akt. Man weiß nicht, ob die Schule sang- und klanglos aufgegeben wurde oder ob sie offiziell von der Regierung abgeschafft wurde.

Die Tagesfortbildungsschule

Nach dem Desaster der gewerblichen Fortbildungsschule 1865-68 unternahm man 30 Jahre später einen neuen Versuch mit einer Fortbildungsschule.

Die Tagesfortbildungsschule entsprach im Ansatz der Sonn- und Feiertagsschule und sollte eine Vertiefung der berufsbezogenen Kenntnisse vermitteln. Der Unterricht fand jedoch, wie der Name sagt, nicht am Sonntag, sondern an den Werktagen statt. Sie war daher am ehesten mit der heutigen Realschule vergleichbar.

In diesem Sinne wurde in Weißenhorn am 01.10.1898 eine zweikursige (2-jährige) Tagesfortbildungsschule für Knaben (auch Bürgerschule genannt) ins Leben gerufen. Die Leitung übernahm Hauptlehrer Georg Hornung. Die Schule unterrichtete in den Räumen des Gebäudes Hauptstr. 8 und bestand in dieser Form bis 1921, als sie in das Berufsschulwesen überführt wurde.

Mit bezirksamtl. Verfügung vom. 09.07.1903 wurde eine neue Schulordnung, Lehrordnung und ein Lehrplan für Zeichnen eingeführt.

1916 erhielt die Tagesfortbildungsschule eine neue Lehrordnung.

Nach dem ersten Weltkrieg passte dieser Schultypus wohl nicht mehr in das Bild der Weimarer Republik. Am 03.06.1921 teilte das Kultusministerium mit, es gewähre keine weiteren Zuschüsse für die Bürgerschule. Eine Entscheidung über das Weiterbestehen der Schule wurde zunächst vertagt. Am 01.07.1921 beschloss der Stadtrat dann aber die Auflassung der Bürgerschule und die Einführung des 8. Schuljahres für Knaben ab 01.05.1922. Das 8. Schuljahr für Mädchen komme nicht in Betracht, weil eine städt. Mädchenmittelschule (siehe unten) bestehe.

Die Turnschule

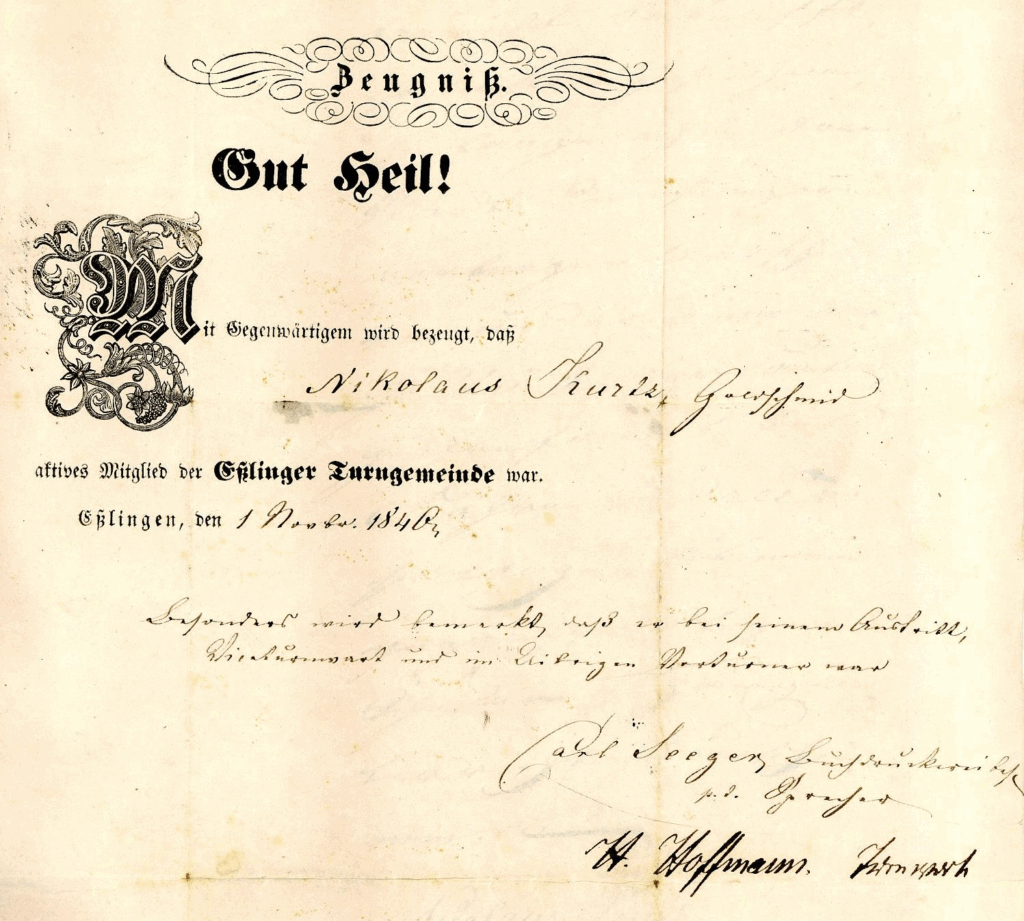

Am 10.11.1847 gründete sich in Weißenhorn ein Turnverein. Vorsitzender wurde der Goldarbeiter Nikolaus Kurz. In den Sturmjahren der deutschen Revolution 1848/49 fiel der Turnverein unter die generell verfügte Auflösung politischer Vereine. Nikolaus Kurz war angesehener Gemeindebevollmächtigter in der Stadt. Als man ihn mit der Führung einer Abteilung der damals gegründeten Bürgerwehren betrauen wollte, sah er einen Interessenskonflikt und trat von der Vorstandschaft des Turnvereins zurück.8

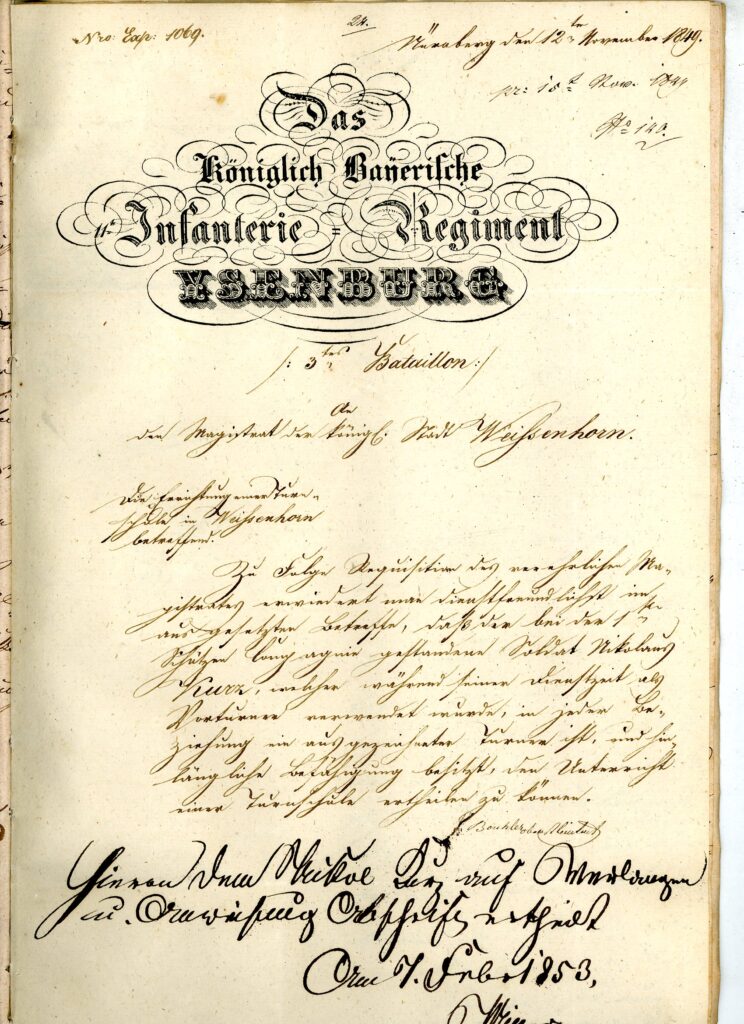

Offenbar wollte die Stadt aber nicht auf die sportlichen Qualitäten dieses Mannes verzichten. Ohne diesen Zusammenhang anzusprechen, verfasste BM Klöpfer am 05.03.1849 einen Antrag in Form eines Traktats für die Einrichtung einer Turnschule in Weißenhorn, dem der Magistrat mit Beschluss vom 09.03.1849 folgte. Auch das LG Roggenburg erteilte seine Zustimmung, forderte aber einen Lehrplan und den Nachweis eines geeigneten Platzes.

Sattlermeister Pankraz Schlafer bot der Stadt seinen Garten am Unteren Tor für 20 fl/a Pacht und 8 fl Entschädigung für den Zaun an. Das Grundstück gehörte allerdings der Stadt und Schlafer war nur Pächter. Der Magistrat war mit diesem Vorschlag der Rückpachtung aber nicht einverstanden und wollte stattdessen den Pachtvertrag auflösen und nur 2 fl Entschädigung zahlen. Mit der Aufhebeung des Pachtvertrags war aber Schlafer nicht einverstanden und bestand auch auf 8 fl Entschädigung. Am 23.04.1849 informierte der Magistrat Sattlermeister Schlafer, dass der Pachtvertrag wegen Bedarfs für die Turnschule gekündigt werde und er 8 fl Entschädigung erhalte.

Aber so schnell wie gedacht, lief es dann doch nicht. Am 12.09.1849 forderte die Regierung, Kurz solle einen Befähigungsnachweis erbringen und eine Erklärung abgeben, dass er den Turnunterricht unentgeltlich übernehme. Kurz legte am 22.10.1849 ein Zeugnis der Esslinger Turngemeinde vor und unterschrieb die Vereinbarung.

Die Regierung hielt den Nachweis aber nicht für ausreichend und forderte noch eine Bestätigung der militärischen Ausbildung. Diese legte Kurz am 12.11.1849 vor.

Am 02.05.1850 fand die Regierung einen weiteren Grund, die ungewünschte Turnschule zumindest zu verzögern: Da die Einrichtung einer Turnschule in Weissenhorn mit Ausgaben für die dortige Communal-Casse sowol wegen der (?) Einrichtung als der jährlichen Existenz derselben verbunden ist, die Stadtkasse Weissenhorn aber nach der Äußerung des k. Landgerichts mit allen nicht dringenden Ausgaben verschont werden soll und die Einrichtung einer Turnschule als dringendes Bedürfniß für die Stadt Weißenhorn nicht erscheint, so hat der dießfällige Antrag des Stadtmagistrates Weissenhorn zur Zeit zu beruhen.9

Wir wissen nicht genau, wie und wo der Turnunterricht dann stattgefunden hat. Es spricht vieles dafür, dass der Turnunterricht auf den Grundstücken südlich der heutigen Bahnhofstr. stattgefunden hat, auch wenn im Rahmen eines Bauantrages 1865 erwähnt wird “Plnro 134, auf welchem zur Zeit die nicht mehr benützt werdende Thurnschule angebracht ist”. 1864 wurde hingegen beantragt dem Metzler Stiegele den Garten zu kündigen und dem Turnplatz anzugliedern.

Auch ist nicht klar, wie die Zuständigkeiten zwischen Verein und Stadt aufgeteilt waren. Die Stadt sah sich offenbar für den Turnunterricht der Schüler verantwortlich. In einer gemeinsamen Sitzung beschließen Magistrat und Gemeindebevollmächtigte am 04.11.1864, dass der Turnunterricht in den Sommermonaten fortgesetzt werden und von Schullehrer Joseph Müller für ein Honrar von 25 fl durchgeführt werden solle. Lehrer Müller wurde 1867 nach Schrobenhausen versetzt. Der Schuladstant (Hilfslehrer) Kirchmann übernahm den Turnunterricht zu den gleichen Bedingungen.

1869 erklärte die Stadt auf Nachfrage des Bezirksamtes Illertissen, dass allwöchentlich an den Feiertagsschulen und den werktäglichen Schulen Turnunterricht mit 4 Wochenstunden durch den Schuladstanten Hörburger erteilt wird. An diesem Unterricht nehmen auch die Lateinschüler teil. Im Winter wird der Unterricht ausgesetzt. Das Bezirsamt Illertissen erklärte, nach einer Regierungsentschließung vom 01.12.1868 solle auch in den Wintermonaten Turnunterricht erteilt werden. Der Magistrat antwortete, der Unterricht könne im Rathauslokale (Schranne?) erteilt werden. Auch der Turnverein bat um Überlassung der Schranne im Winter für den Turnunterricht, welche ihm am 08.11.1869 gewährt wurde.

Noch heute sind in der Schranne die einfachen Aufhängepunkte der Reckstangen zu sehen.

Die Industrieschule

In „Industrieschulen“ wurden vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts Kinder niederer Stände in elementaren Dingen unterrichtet. Gegen geringen Lohn (als Ersatz für Schulgeld) mussten sie Textil-, Garten- und Feldarbeit verrichten. Ziel war eine Erziehung zur „Industriosität“, also zum Fleiß und zur richtigen Verwendung von Zeit und Kräften.

In Weißenhorn wurde schon sehr früh eine ‚Industrie-Lehrerin‘ eingestellt, vermutlich für die Sonn- und Feiertagsschule. Im Akt A 74.1-11a ist ein Schreiben der kgl. Distrikts-Schulkommission enthalten, dass wieder (?) eine Industrie-Lehrerin mit einem Jahresgehalt von 50 fl eingestellt werden soll und befähigte Frauen sich auf diese Stelle bewerben können. Das Wort ‚wieder‘ lässt darauf schließen. dass schon vorher eine solche Stelle vorhanden war. Im Jahr 1866 ist eine Monika Kempf als Industrielehrerin bezeichnet, die um eine Gehaltsaufbesserung bittet.10

In der Industrieschule wurden die Lernziele der Sonn- und Feiertagssschulen für Mädchen vermittelt, nachdem die Knaben ja ab 1898 bereits in der Fortbildungsschule unterrichtet wurden und die weibl. Fortbildungsschule ab 1911 zur Mädchenmittelschule mutierte.

Die Industrieschule wurde von den Franziskanerinnen parallel zur Institutsschule betrieben, sie war praktisch die Vorläuferin der späteren Haushaltungsschule. Ohne formellen Beschluss wurde die Schule mehr und mehr als ‚Arbeitsschule‘ bezeichnet. 1916 beschloss man stolz die Anschaffung einer Pfaff-Nähmaschine für die Arbeitsschule für 173,50 M.

Die Zeichenschule

Die Zeichenschule war keine Schule im öffentlich-rechtlichen Sinn, sie war ein zusätzliches Bildungsangebot an interessierte Personen. Sie war auch nicht an Altersgrenzen gebunden und wurde auch von Handwerkern und Lehrlingen besucht.

Schon im 15. Und 16. Jhdt. gab es in Weißenhorn eine ‚Malerschule‘. Auch von Konrad Huber (1752-1830) wissen wir, dass er jahrelang Zeichenunterricht gegeben hat.

Am 20.03.1829 erging ein Rundschreiben der Regierung des Oberdonaukreises, die Möglichkeit der Einrichtung von Zeichenschulen für das Linear- und Ornamentzeichnen zu prüfen. Der Magistrat hielt Maurermeister Kerner als Zeichenlehrer für geeignet und stellte einen Schulsaal als Ort zur Verfügung. Kerner würde für einen Unterricht von 100 Stunden im Jahr ein Honorar von 50 fl verlangen. Zusammen mit den Sachkosten veranschlagte die Stadt eine Summe von 120 fl im Jahr. Die Regierung stimmte diesem Honorar zu, hielt aber die Gesamtkosten für zu hoch und forderte einen Vertragsabschluss. Am 30.10.1829 erklärte die Stadt, Maurermeister Karner habe auch andere handwerkliche Arbeit zu tun und die Stadt könne die Kosten nicht aufbringen. Die Stadt forderte die Angabe der Vorschrift, dass sie diese Schule einrichten und unterhalten müsse.

Danach war erst einmal Funkstille. Am 08.03.1831 sprach die Regierung Maurermeister Kerner den Dank aus, dass er den Zeichenunterricht kostenlos erteilen wolle. Ein entsprechendes Schreiben von Kerner ist im Akt aber nicht vorhanden. Die Regierung bemängelte am 23.12.1831, dass die Raumfrage noch nicht geklärt sei und führte Zeichnungsvorlagen und Literatur an, die für wenig Kosten angeschafft werden können. Im Januar 1832 schlug das LG Roggenburg vor, den geprüften Maurergesellen Franz Deubler als Zeichnungslehrer aufzustellen, da Maurernmeister Kerner sich zur Ertheilung des Unterrichtes zwar erbothen aber bisher nicht den geringsten Eifer an den Tag gelegt hat und Deubler auch ein besserer Zeichner als Kerner zu seyn scheint. Der Magistrat beschlos daher, Deubler als Zeichenlehrer zu beauftragen, einen Schulsaal zur Verfügung zu stellen und die nötigen Unterlagen zu beschaffen. Der Unterricht wurde auf Mittwoch und Samstag Nachmittag festgelegt und man bat den Pfarrer, dies von der Kanzel zu verkünden.

Aber erst danach sprach man mit Franz Deubler. Dieser erklärte, er könne vom 1. November bis Mitte März den Unterricht am Mittwoch und Samstag erteilen, im Sommer aber nur an Sonn- und Feiertagen. Der Unterricht müsse sich aber über 2-3 Stunden erstrecken. Ebenso wurde Maurermeister Kerner angehört, der die gleichen Zeitvorgaben machte, sich aber mit 30 fl Lohn zufrieden gäbe.

Jetzt begann ein Hick-Hack um die Vergabe der Stelle. Nachdem Deubler zugetragen wurde, dass Kerner billiger anbiete, reduzierte er seine Honorarforderung auf 25 fl. Auch Kerner wurde nochmals gehört. Er erklärte, er würde auch für 5 fl weniger arbeiten, erwarte aber, dass man ihm als Familienvater den Vorzug vor einem ledigen erst 21 Jahre alten Gesellen geben werde. Daraufhin erging ein mehrheitlicher Ratsbeschluss für Kerner.

Dieses Vorgehen missfiel der Regierung offensichtlich. Am 22.01.1832 erklärte sie, die Anstellung eines Zeichenlehrers könne nicht ohne die Zustimmung des Distrikts-Ingenieurs erfolgen. Da die Schulkommission Kerner und das Landgericht Deubler bevorzuge, sollen beide Zeichnungsproben angeben. In einem Brief vom 05.04.1832 erwähnte die Regierung, dass Kerner von der Probevorlage freigestellt werden wolle, dies aber nicht möglich sei. Deibler hätte bereits seine Zeichnungen eingereicht und man sei mit diesen sehr zufrieden. Deibler sei auch jünger und man traue ihm mehr Eifer zu. Am 24.04.1832 teilte die Regierung mit, dass sich Kerner weigere, Probezeichnungen vorzulegen und daher Deibler mit dem Unterricht beauftragt werden soll. Am 08.05.1832 erhielt Franz Deibler11, der mittlerweile die Meisterprüfung als Maurer abgelegt hatte, die Stelle als Zeichenlehrer. Das Honorar von 30 fl/a wurde aus der Unterrichts-Stiftung und bei Fehlbeträgen aus der Commun-Kasse bezahlt. Die Stadt beschaffte die Zeichnungsvorlagen und übergab sie am 12.05.1832 an Deibler.

Es ist nicht klar, zu welchen Zeiten die Zeichenschule in welchem Gebäude untergebracht war. Zunächst war sie wohl im Schulhaus Schulstr. 5 mit untergebracht, später unterrichtete Franz Deibler offenbar in seiner Wohnung, denn am 23.10.1846 beschloss der Magistrat, der Zeichenunterricht solle nicht mehr in der Wohnung des Zeichenlehrers, sondern im deutschen Schulhaus12 im Raum der 1. Klasse stattfinden.13

Deibler inserierte am 17.09.1853: „Am 5. Oktober beginnt die Aufnahme in die Zeichenschule zu Weißenhorn. Es wird außer Mittwoch, Samstag und Sonntag Nachmittag alle Tage von 8 Uhr 30 bis 16 Uhr Privatunterricht in der Arithmetik, Geometrie, Linearzeichnen, Freihandzeichnen und Bossiren ((die Rohform einer Figur aus Stein herausschlagen)) erteilt. Auch werden, wie früher, Maurer, Zimmer- und Steinhauer-Gesellen, die sich zu einer Meisterprüfung vorbereiten wollen, angenommen“. Leider wurde in dem Inserat keine Adresse angegeben (damals wusste man halt, wo der Deibler Franz wohnt!), so dass nicht dokumentiert ist, wo der Zeichunterricht stattfand. Franz Deibler war von 1831-1875 im Haus Prof.-Jann-Gasse 3 wohnhaft.

Am 05.03.1858 wurde Maurermeister Deibler vom Magistrat ein Raum in der alten Sommerschranne (Martin-Kuen-Str. 2) für die Zeichenschule zugewiesen. Deibler stellte feste, dass dieser Raum nicht geeignet sei, weil das alte Dachwerk voll mit Pflanzen sei und er seine Materialien und Sammlung dort nicht unterbringen könne. Er habe von der fugg. Verwaltung einen Raum im mittleren Stock der ehem. Fronfeste (Wettbach x) für 2 fl/Monat anmieten können und bat um Erstattung des Mietzinses. Der Magistrat lehnte die Übernahme des Mietzinses aber ab, weil Deibler den Raum eigenmächtig angemietet habe.

Die Zeichenschule bestand noch einige Jahre weiter. Noch 1865 inserierte Franz Deibler wieder im Neu-Ulmer Anzeigeblatt. Und wieder wurde vorausgesetzt, dass jeder weiß, wo sich das Zeichnungslokal befindet!

Maurermeister Deibler (1810-1870) war ein fähiger Baumeister, der überwiegend als Planer beschäftigt war. Nach heutigem Verständnis würden wir ihn als Architekten bezeichnen. Sein Sohn, Franz Deibler jun., baute 1866 die Requisitenkammer im Haus Memminger Str. 22a zu einem Arbeits- und Zeichenzimmer um. Wir wissen aber nicht, ob er auch die Nachfolge seines Vaters als Zeichenlehrer angetreten hat.

In Fortsetzung wirkte der Weißenhorner Kirchen- und Dekorations-Malermeister Albert Heinle (geb. 1862, gest. 1934) 29 Jahre lang als Zeichenlehrer.

Die weibliche Fortbildungsschule (Institutsschule)14

Was den Knaben recht war, sollte auch den Mädchen billig werden.

Im selben Jahr 1898 der Eröffnung der Knaben-Fortbildungsschule stellte der Stadtmagistrat unter seinem damaligen Bürgermeister Raimund Zeller (1894 – 1899) an das Mutterhaus der Franziskanerinnen in Dillingen das Ansuchen zur Gründung einer zweikursigen Mädchenfortbildungsschule, verbunden mit einer „Industrieschule“ (Handarbeitsschule) für schulpflichtige und schulreife Töchter. Doch die damalige Generaloberin, Angelina Schmid, hielt das dafür vorgesehene Gebäude Hauptstr. 8 nicht für geeignet, da zudem ein größerer Hofraum und Garten fehle. So lehnte das Mutterhaus ab.

Im Jahre 1900 erging ein erneutes Gesuch des Stadtrates an das Dillinger Mutterhaus und wurde diesmal von der mittlerweile neuen Generaloberin M. Innocentia Mussak O.S.F. „angenommen, da die Stadt Weißenhorn das alte Fuggerhaus in der Hauptstraße als vorläufigen Notbehelf bezeichnete und einen Neubau in einem Garten in Aussicht stellte.“ (ehem. Heckel‘sches Grundstück Blumengasse 8 / Kaiser-Karl-Str. 19, später Standort des ersten Kindergartens)

Am 13.08.1910 legte der Weißenhorner Baumeister Luitpold Gaiser dem Rat der Stadt einen Umbauplan des anvisierten Schulgebäudes in der heutigen Hirschapotheke „zwecks Einrichtung einer Mädchenfortbildungsschule“ vor. Am selben Tag wurde der Vertrag zwischen der Stadt Weißenhorn, vertreten durch Bürgermeister Anton Hinträger, und dem Mutterhaus der Franziskanerinnen in Dillingen über die Führung und Leitung der neuen Schule abgeschlossen. Im Vertrag wurde die neue Schule als „Mädchenfortbildungsschule“, „Industrieschule“ und „Kinderbewahranstalt“ bezeichnet. (Der Geschichte des Kindergartens ist ein separater Artikel vorbehalten)

Am 02.11.1900 erfolgte die nötige Genehmigung durch die Kreisregierung von Schwaben und am 4. November 1900 zogen M. Alexia Schiele, Lehrerin und Oberin, M. Melita Mann, Handarbeitslehrerin, M. Beatrix Ertle, Kindergärtnerin, M. Modesta, Laienschwester für Hauswirtschaft und eine Kandidatin in das Anstaltsgebäude ein, während dieses noch in Reparatur stand. Bereits am nächsten Tag, dem 05.11.1900 wurde die Schule eröffnet. Die Franziskanerinnen erhielten ein Monatsgehalt von 33,33 RM.

Oberin M. Alexia Schiele erlag am 14.05.1902 einem Magenleiden. Ihr folgte M. Raphaela Trutter O.S.F von 1902-1907. Deren Nachfolgerin war M. Theresa Ulbrich (an anderer Stelle auch „Ullrich“) bis 1928.

Aufgrund einer Verordnung vom 08.04.1911 der Reg. v. Schwaben erhielt die Schule den Namen „Institutsschule“ (namensgebend für die angrenzende Straße bei der Festlegung von Straßennamen 1921), außerdem wurde die bislang 2-klassige Lehranstalt nunmehr 3-klassig geführt. Sie war ihrem Lehrplan und Beispiel nach eine Mädchenmittelschule.

Im Sinne derselben Verordnung regte die Staatsregierung 1913 an, die Anstalt in eine sogenannte „Mädchenmittelschule“ umzuwandeln, um der Neugestaltung des Mädchenschulwesens in ganz Bayern damals Genüge zu tun. Die Schulleitung wurde beauftragt, einen anderen Namen für die Fortbildungsschule vorzuschlagen, da letztere Bezeichnung nur für die „Sonntagsschule“ gelte. Die Umwandlung zur Mädchenmittelschule wurde zunächst aber von der Stadt nicht vollzogen, da die bislang den Fortbildungsschulen gewährte Dispens vom 10. Schuljahr verloren gegangen wäre. Nachdem aber diese Dispens für alle Schulen Bayerns aufgehoben worden war, unternahm der Stadtrat die nötigen Schritte zur Errichtung der 3-klassigen Mädchenmittelschule anstelle der bisherigen Institutsschule. Die Umwandlung erfolgte mit Regierungsentschließung vom 29.11.1918.

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 1, bis 1806

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 2, 1807-1919

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 3, 1919-1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 4, nach 1945

Fortsetzung: Schulen in Weißenhorn – Teil 5, Schulverband, Standortsuche Hauptschule

- Burkhart, S. 179-181; Holl S. 223-225 ↩︎

- A 74/1 ↩︎

- Burkhart S. 180, Holl S. 223 ↩︎

- A 74/1 ↩︎

- A 74/5 ↩︎

- A 74/17 ↩︎

- A 74.1-12 ↩︎

- Chronik des TSV 1847 Weißenhorn, 1997, Mareis Druck GmbH ↩︎

- A 74.1-6 ↩︎

- A 74.1-11 ↩︎

- Die Schreibweise des Namens differiert in den Akten (Deubler, Däubler, Deibler) ↩︎

- Das deutsche Schulhaus, Martin-Kuen-Str. x, war 1846 bereits an den Engelwirt verkauft und vermietet. Vermutlich ist die Volksschule schulstr. 5 gemeint. ↩︎

- A 74.1-5 ↩︎

- Josef Feistle: Festschrift 100 Jahre städt. Realschule, 2000 ↩︎