Friedhofweg 2+4 – ehem. Ziegelstadel

Das Ziegeleigebäude bis 1773

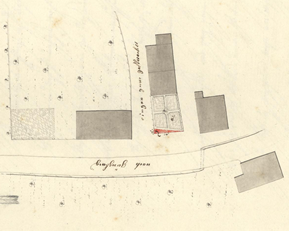

Hier befand sich die älteste Ziegelei der Stadt, genannt Ziegelstadel. Dieser Ziegelstadel ist auch schon auf der ältesten Stadtansicht aus dem Jahr 1555 an dieser Stelle eingetragen. Die auf der Zeichnung dargestellte Rauchfahne lässt darauf schließen, dass die Ziegel hier auch gebrannt und nicht nur gelagert wurden.

In der Zollstraße (ehem. Ulmer Str.) befand sich bis ca. 1485 in der Nähe der Rothbrücke ein weiteres 1475 als Ziegelstadel bezeichnetes Gebäude. Es ist nicht zu klären, ob es sich hierbei um ein zur Ziegelei gehöriges Lagergebäude oder um eine weitere Ziegelei gehandelt hat. Da die Ziegelei am Friedhofweg bereits 1465 hier erwähnt wird, liegt die Nutzung als Lagerhaus nahe.

Unklar ist, wo das zur Herstellung der Ziegel erforderliche Material herkam. Im Rothtal stehen keine Lehme an, nur auf den östlichen und westlichen Riedeln. Der Lehm und auch das Brennmaterial musste also über eine relativ weite Entfernung hergebracht werden. Üblicherweise entstanden Ziegeleien dort, wo auch das Material gewonnen wurde. Insofern war es logisch, dass die Ziegelei nach 1769 an den Ohnsangwald verlegt wurde.

Das nördlich des Ziegelstadels gelegene Grundstück (jetzt Günzburger Str. 30) gehörte ursprünglich zur städt. Ziegelei und diente als Trocken- und Lagerfläche. Wahrscheinlich war es mit einem Trockenstadel bebaut.

Burkhart 1 schreibt, die Ziegelei sei bereits 1480 erwähnt, nennt aber leider die Quelle nicht.

1465 steht im Steuerbuch für dieses Grundstück Hans Ziegler. Der Familienname war, wie derzeit üblich, gleichzeitig auch die Berufsbezeichnung. Eigentümer vor 1465 sind archivalisch nicht feststellbar. 1492 wird Thoma Ziegler genannt, 1499 Anthonj Ziegler.

1501 ist dem Grundstück in der Steuerliste kein Besitzer zuzuordnen. Möglicherweise war Jörg Streit, wohnhaft im Nachbarhaus Günzburger Str. 28, auch Ziegler und betrieb die Ziegelei in dieser Zeit. Nach der Stellung in der Reihenfolge der Eigentümer im Steuerbuch könnte er von 1500-1502 auch auf der Ziegelei steuerpflichtig gewesen sein. 1505 ist Wilhelm Ziegler, (seit 1492 auf UM08 verzeichnet) hier genannt, 1508 Wilhelm Ziegler und Martin Ziegler und 1511 Martin Ziegler. 1515 steht nur noch ‚Ziegler‘ im Buch, ohne Vornamensnennung. Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor.

1548 sind Joß Ziegler und Claus Ziegler im Steuerbuch B 84 verzeichnet, wieder dürfte es sich hier um Name und Berufsbezeichnung handeln. Als Vorgänger wird Augusteni bey genannt. Im Steuerbuch B 304 der Liebfrauenpfleg wird Ulrich Schmidt genannt. Bei Ulrich Schmidt und Ulrich Ziegler wird es sich um dieselbe Person handeln, wobei Ziegler die Berufsbezeichnung sein dürfte. 1551 sind Ulrich Ziegler und Claus Ziegler verzeichnet, 1553 nur Ulrich Ziegler und 1556 Ulrich Ziegler dem Elde [der Ältere]. 1567 heißt es klar Ulrich Schmidt, Ziegler (gleiche Person?). 1578 stehen Ulrich Schmidt, Ziegler alt und Ulrich Schmidt, Ziegler jung im Steuerbuch.

1587 ist niemand mehr hier genannt. Der Ziegelstadel befand sich in städtischem Besitz, daher war er nicht steuerpflichtig. Nicht klar ist, wie die steuerliche Situation vor 1587 war oder ob sich der Ziegelstadel bis dahin in Privatbesitz befand.

1614 steht im Steuerbuch ‚Ziegelstadel Behausung‘. Demnach ist 1614 zu dem bestehenden Ziegelstadel ein Wohnhaus hinzugebaut worden. Ein Gebäudewert ist nicht angegeben. Die Steuersätze bleiben mit 5 kr 3 Heller für Unser Lieben Frau (ULF, Pfarrkirche) gleich. 1636 steht dieselbe Angabe im Buch und ebenso 1674. Als Eigentümer ist die Stadtgemeinde genannt. Grundstück und Gebäude gehörten demnach der Stadt, nur die betreffenden Steuern waren vom Pächter zu zahlen. Hier kommen jetzt 7 Schilling zur Mittelmeßpfründ hinzu.

Um 1690 erwirbt der Ziegler Johannes Helzle das Nachbarhaus Günzburger Str. 28 als privates Wohnhaus, ist also jetzt unahängig von seiner Tätigkeit bei der Stadt. Hans Hölzle stirbt 1729, seine Witwe auf GZ28 hat Schulden, die in einem Schuldenprozess bis 1760 verhandelt werden. Im Schuldenakt des Hans Hölzle wird Joseph Schlegel von Dietenheim als Bestandsziegler genannt. Demnach wird angenommen, dass Schlegel nach Hölzle die Ziegelei übernahm. Für die Ziegelei musste er der Stadt eine Kaution in Höhe von 100 fl hinterlegen, wahrscheinlich weil so viele Abgaben auf diesem Grundstück aufgelaufen waren. Es ist nicht erwähnt, ob Schlegel auch das Haus GZ28 mit übernommen hat.

1754 wird das Grundstück Günzburger Str. 30 an Joseph Frick, Günzburger Str. 5, verkauft. 1773 wurde die Nutzung als Ziegelei seitens der Stadt aufgegeben und die Gebäude verkauft. 1768 wurde die städt. Ziegelei an den Ohnsangwald im Osten der Gemeinde verlegt. Der jetzige Schallerweiher war die ehemalige Lehmgrube.

Das Gebäude wurde 1773 beim Verkauf geteilt.

Vorderer Teil – Friedhofweg 2

Die Eigentumsverhältnisse der Häuser Günzburger Str. 30 und Friedhofweg 2 lassen sich bis 1850 nicht eindeutig zuordnen und sind daher unter Vorbehalt zu sehen.

Der erste Eigentümer der abgeteilten vorderen Haushälfte ab 1773 ist der Taglöhner Michael Silberbaur. 1819 folgt auf ihn Alois Siberbaur, ebenfalls Taglöhner.

Am 23.06.1826 erwirbt Gracker Thaddäus Wohnhaus und Stadel durch Heirat. Leider wird der Geburtsname der Braut nicht genannt, weswegen eine Zuordnung zum Vorbesitzer nicht möglich ist. Auch ist der Umfang der Übernahme nicht dargestellt. Gracker ist im Einwohnerverzeichnis auf dem Haus Friedhofweg 2 genannt. Das Grundstück GZ 30 ist im Hypothekenbuch V verzeichnet, das Grundstück FW02 im Hypothekenbuch III. Da sonst in den Jahren 1831-32 keine anderen Namen auf FW02 genannt sind, wird angenommen, dass er beide Grundstücke besaß. 1836 wird der Eigentümer Thaddä Kracker, Ökonom, geschrieben. Vermutlich hat Kracker seine beiden Grundstücke 1838 verkauft, GZ30 an Josef Schweighart und FW02 an Lorenz Lochbronner. Er selbst erscheint nicht mehr als Einwohner in Weißenhorn, erst 1855-1861 erscheint sein Name wieder auf Fischergasse 5 als Mitbewohner.

Am 17.08.1838 wird Lorenz Lochbronner, Nagelschmied, im Hypothekenbuch III genannt. Am 16.06.1845 tauscht der Nagelschmid Lorenz Lochbronner sein Haus Nr. 111 (Friedhofweg 2) gegen das Haus Nr. 111/2 (Günzburger Str. 30) des Ökonomen Franz Jos. Miller. Am 07.06.1852 geht das Haus an Grünwid Moriz u. Agathe, Zimmermann. Grünwied tritt zu dieser Zeit als Immobilienhändler auf. Er kauft das Haus, um es am 02.11.1853 an Baumeister Adam, Siebmacher, weiterzuverkaufen.

1855 stellt Franz Dominikus Baumeister, Siebmacher von hier, Antrag zur Erweiterung seines Gartens. Die Stadt entspricht dem Wunsch um Zukauf bei dem Garten. Scheinbar wurde der Kauf aber nicht vollzogen, weil die Grenze bis heute dem alten Stand entspricht.

Bis zum 21.09.1876 bleibt Adam Baumeister Eigentümer. Dann verkauft er das Haus an den Maurermeister Valentin Winkler von Weißenhorn. Dieser verkauft es am 11.02.1878 weiter an Heinle Anna, Schreinerswitwe. Am 31.05.1887 erwerben Hehs Ferdinand u.Ursula, Viktualienhändler v. Weißenhorn das Gebäude und am 20.04.1891 geht das Haus aus nicht benannten Gründen wieder an Anna Heinle zurück. Am 06.04.1893 werden Nikolaus Brodaritsch und Walburga, Händlerseheleute, neue Eigentümer.

1914 wird Johann Aumann, Bierbrauer, als Eigentümer genannt, dem die Stadtgemeinde Weißenhorn das ihr gehörige Gärtchen vor dem Anwesen Hs.Nr. 161 verpachtet.

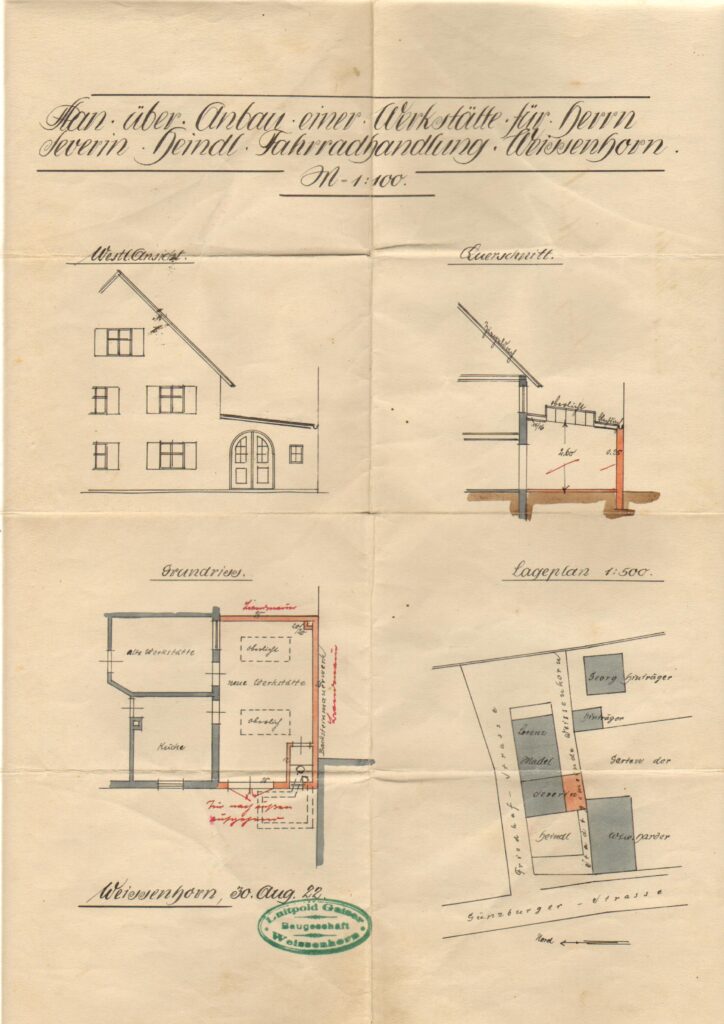

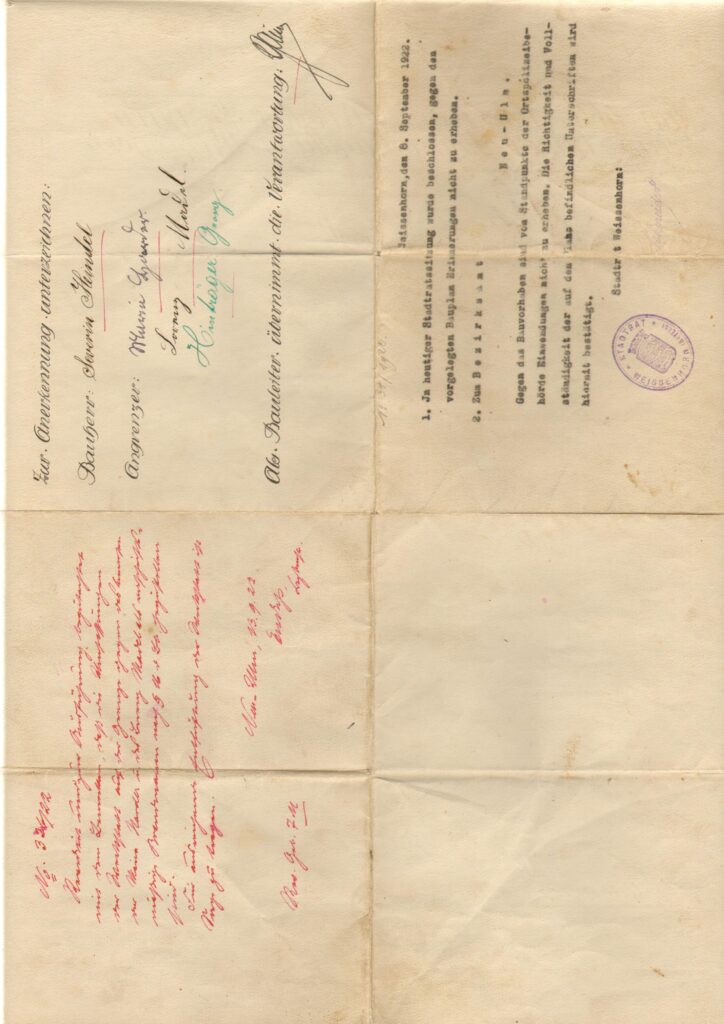

1922 steht der Mechaniker Severin Heindl im Adressbuch. Er baut eine Werkstätte an und betreibt eine mech. Werkstatt mit Fahrradhandlung.

1929 errichtet die ‚Deutsche Vertriebsgesellschaft für russische Ölprodukte‘ eine Benzinzapfstelle. Es ist nicht dokumentiert, wie lange diese bestanden hat. Nach seinem Tod wird das Haus bis ca. 1970 von seiner Witwe Kreszenz gehalten. 1977 ist kein Bewohner mehr genannt, 1985 und 1997 steht Gerhard Vernickel im Adressbuch.

Das Haus wurde verkauft und ab ca. 2010 saniert. Die Baumaßnahme bewegte sich im genehmigungsfreien Bereich, so dass keine Bauforschungen angestellt wurden. Es wird vermutet, dass der Kern der Bausubstanz noch auf das 15. Jhdt. zurückgeht.

Hinterer Teil – Friedhofweg 4

Als erster Bewohner der hinteren Haushälfte steht 1786 Anton Äxter, Schweizer und Tierarzt, im Einwohnerverzeichnis. 1818 erscheinen Alois Wörz und Maria Anna Augsterin, Witwe (des Anton Äxter?), als Bewohner. Am 30.11.1824 wird der Verkauf an Alois Wörz, Taglöhner; halbgemauertes Wohnhaus neben dem Friedhof, protokolliert. Es ist nicht bekannt, ob Alois Wörz das haus erst dann kaufte oder ob es sich um einen gleichnamigen Sohn handelt. 1843 ist Alois Wörz‘ Witwe genannt. Diese tauscht am 15.03.1847 ihr Haus mit Günzburger Str. 23a des Melchior Ganz.

Ganz tritt nur als Zwischenerwerber auf und verkauft das Haus am 26.06.1847 weiter an Georg und Anna Siffermann. Am 09.01.1858 geht das Haus an Elisabeth Siffermann, Witwe des Vorigen aus 2. Ehe? oder Tochter. 1863 steht Gerd Siffermanns Witwe im Einwohnerverzeichnis.

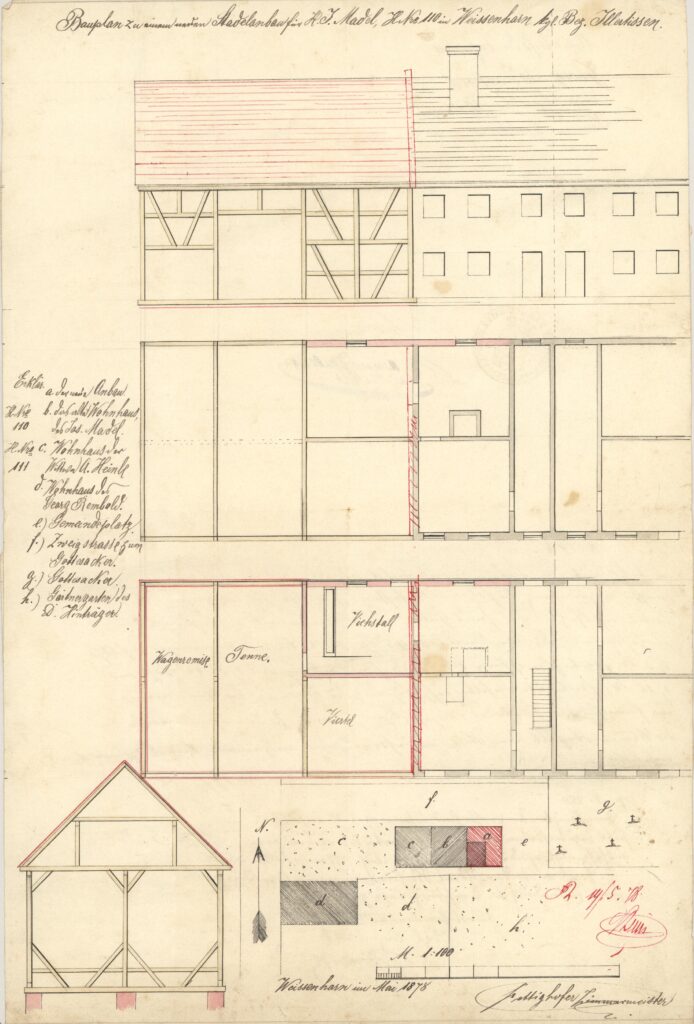

Madel Josef, Taglöhner, erwirbt das Haus am 14.11.1874. Am 02.06.1878 kann Madel eine Teilfläche aus dem städt. Grundstück hinzukaufen. 1879 bricht Madel das alte Haus ab und errichtet einen Neubau. Hierbei wird der kleine Anbau abgebrochen und stattdessen ein neuer, größerer Stadel angebaut.

1907 und 1921 wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt und 1922 war das Haus an Lorenz Madel übergegangen. 1932 stand der Maurer Georg Hinträger im Einwohnerverzeichnis (auch auf Friedhofweg 6) und ab 1948 der Straßenwärter Anton Brodaritsch. Er erneuerte 1954 den Giebel und baute 1963 eine Garage in den Stadel ein. 1977 gehörte das Haus Theresia Brodaritsch.

1979 wurde das alte Haus abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

- Hans Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎