Spital – Krankenhaus – Klinik

Inhalt

Organisation und Entwicklung

Am 21.06.2025 feierte die Kreisspitalstiftung Weißenhorn ihr 555-jähriges Jubiläum. Aus einer Stiftung im Jahr 1470 entwickelte sich eine leistungsfähige Klinik, die mittlerweile größter kommunaler Arbeitgeber im Landkreis Neu-Ulm ist.

In diesem Beitrag wird die organisatorischn, stiftungsmäßige, personelle, politische und finanzielle Krankenhausgeschichte der Einrichtung dargestellt. Das Thema ist komplex und wird hier nur grundlegend ohne Anspruch auf Vollständigkeit behandelt. Kein anderes Gebäude in der Stadt Weißenhorn, außerhalb von Gewerbegebieten, hat innerhalb von 200 Jahren eine so gravierende Wandlung erlebt, kein Gebäude wurde so oft um- und angebaut und kein Gebäude hat mehr Fläche in Anspruch genommen wie das Krankenhaus. Und der größte Teil hiervon fand innerhalb der letzten 25 Jahre statt. Nur gut, dass das Baugrundstück mit ca. 3,25 ha von Anfang an großzügig bemessen war und noch weiteres Potenzial aufweist. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Teilaspekten geschieht bedarfsweise in weiteren Beiträgen.

Die baugeschichtliche Entwicklung des Krankenhauses ist im Beitrag Das Weißenhorner Krankenhaus detailliert dargestellt.

In diesen Beitrag wurde in großen Teilen, besonders für den krankenhaustechnischen und -organisatorischen Bereich, die Abschlussarbeit von Frau Sabine Ottenweiler, Ulm, im Fach Krankenhausbau ‚Leitung des Pflegedienstes‘ am Berufsfortbildungswerk Stuttgart vom August 1996 eingearbeitet. Besonderer Dank gilt außerdem Herrn Dr. Johannes Kleber und Herrn Konrad Hunger für die Unterstützung bei der Ausarbeitung des Beitrags.

Das Spital und das spätere Krankenhaus Weißenhorn war bis 1887 das einzige stationäre Pflegeangebot im Landkreis. Auch danach übernahm diese städt. Institution Aufgaben der Gesundheitsvorsorge, die eigentlich Aufgabe des Kreises waren. Hierdurch war die Stadt finanziell stark belastet. Es bedurfte eines langen Kampfes mit dem Landkreis, bis sich dieser zur Übernahme entschließen konnte.

Die bauliche Entwicklung der einzelnen Gebäude wird in separaten Artikeln des Gebäudeatlas behandelt. Diese sind durch Links aufzurufen.

Vorgänger des Krankenhauses

Das Krankenhaus hatte zwei Vorgängerinstitutionen: Das Hl.-Geist-Spital mitten in der Altstadt und die Leprosenpfleg bei St. Leonhard an der Günzburger Straße an der Stelle des heutigen Krankenhauses.

Das Spital in der Altstadt muss sich Anfang des 19. Jhdt. in einem schlechten Zustand befunden haben. Das war auch kein Wunder, denn die Spitalgebäude waren da schon über 300 Jahre alt. Im Jahr 1829 regte das Kgl. Landgericht an, das Spitalpfründhaus bei der Schule [Schulstr. 5] neu zu bauen. Die Stadt lehnte diesen Vorschlag ab, da das Pfründhaus dort zu weit von der Kirche entfernt sei und der Stifterwille eindeutig einen Zusammenbau mit der Hl.-Geist-Kirche erkennen lasse. 1831 und 1832 waren noch Pfründner im Spital gemeldet. Nach dem Neubau des Krankenhauses wurden die Pfründner dorthin verlegt.

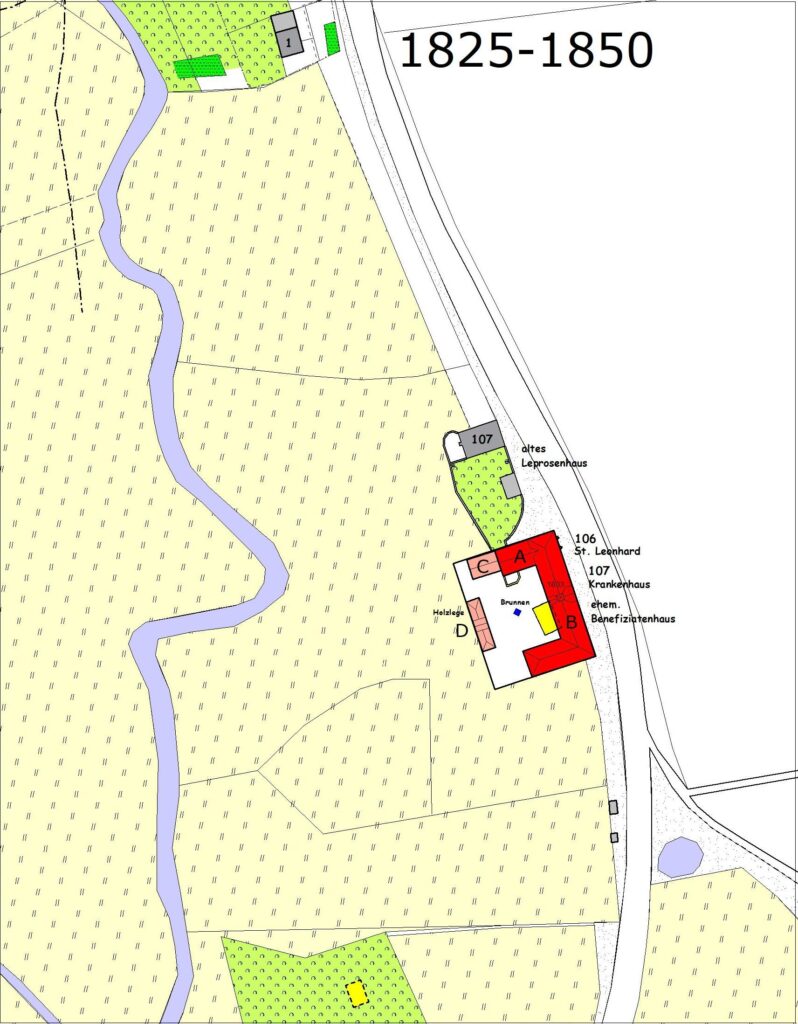

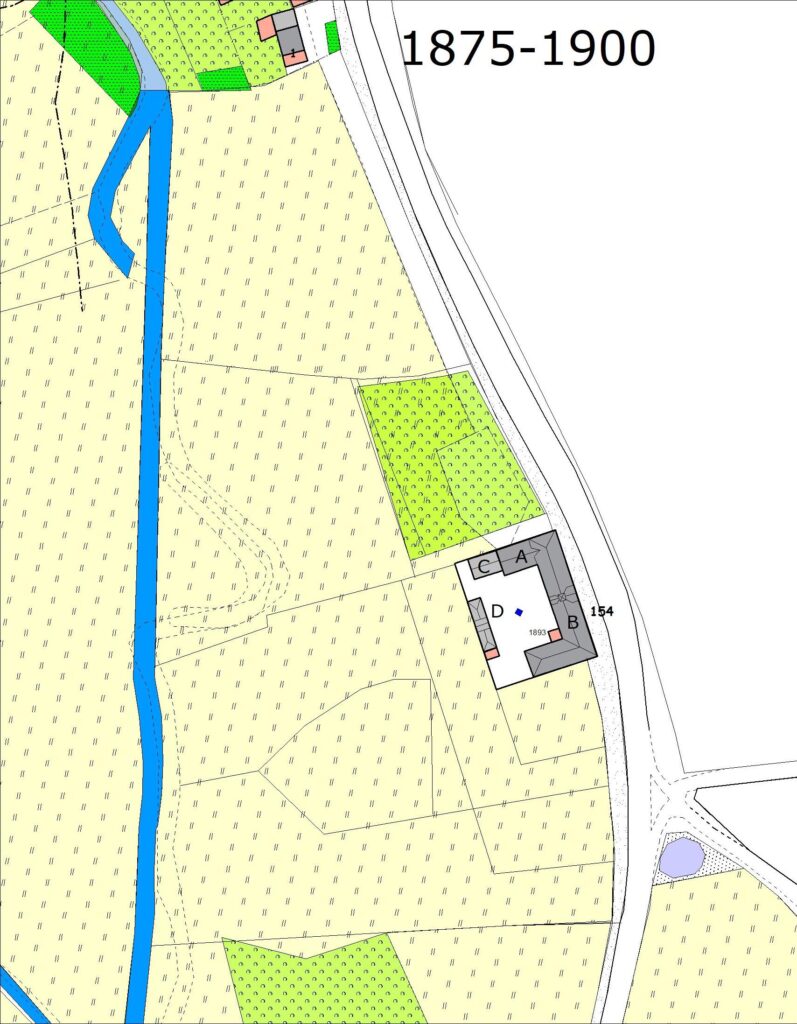

An der Stelle des heutigen Krankenhauses befand sich eine Gebäudegruppe, bestehend aus der Kirche St. Leonhard, dem Leprosenhaus (Hs.Nr. 107) und dem Benefiziatenhaus (Hs.Nr. 106). Das Benefiziatenhaus wurde für den Neubau des Krankenhauses um 1835 abgebrochen, das Leprosenhaus wurde 1837 auf Abbruch verkauft, bestand aber noch bis ca. 1875. Die St.-Leonhard-Kirche wurde beim Neubau des Krankenhauses in dieses integriert.

Neubau vor den Toren 1833-1900

Die Baugeschichte der einzelnen Bauten wird in einem separaten Artikel behandelt.

In diesen Beitrag wurde in großen Teilen, besonders für den krankenhaustechnischen und -organisatorischen Bereich, die Abschlussarbeit von Frau Sabine Ottenweiler, Ulm, im Fach Krankenhausbau ‚Leitung des Pflegedienstes‘ am Berufsfortbildungswerk Stuttgart vom August 1996 eingearbeitet.

Zu Beginn des 19. Jhdt. stieg das medizinische Wissen stark an und die beispielhaften Krankenhausbauten aus den Großstädten fanden Nachahmer auch in kleineren Städten. So erkannte auch um 1825 der Magistrat der Stadt Weißenhorn, dass das alte Leprosenhaus aus dem 15. Jhdt. nicht mehr die wachsenden Ansprüche an Hygiene und den medizinischen Fortschritt erfüllen konnte. Man plante einen Neubau im Bereich des Leprosenhauses und beauftragte den örtlichen Maurermeister Kerner mit einer Planung. Die St.-Leonhard-Kirche (A) sollte erhalten und in den Neubau integriert werden. Der Neubau des Krankenhauses (B) sollte den derzeitigen Standard des Krankenhausbaus erfüllen.

Der Plan des Maurermeisters Kerner erfüllte nicht die Ansprüche seitens der Regierung von Schwaben. Diese drängte auf die Einschaltung eines im Krankenhausbau erfahrenen Planers und empfahl – oder protegierte – den Civil-Bauinspector Eduard Rüber1, der dann auch den Planungsauftrag erhielt.

Westlich an die St.-Leonhard-Kirche wurde ein eingeschossiges Nebengebäude (C) als Back- und Waschküche angebaut, das auch ein Totenzimmer und die Wächterstube beinhaltete. Der Krankenhaushof wurde mit einer Mauer umfriedet, an der im Westen eine große Holzlege (D) angebaut wurde. Der Hof besaß in der Mitte einen Brunnen.

Am 18.07.1833 war die Grundsteinlegung. Anwesend war Graf Friedrich Fugger, der k. Kreisbaurat, die Beamten von der Herrschaft und von Roggenburg, mehrere Geistliche und vor allem die Vertreter der Stadt. In eine feste Hülse brachte man das Bild des Königs Ludwig, mehrere Urkunden, bayerische und griechische Münzen, ein Fläschchen Wein und eines mit gutem neuen Kern. Die Hülse wurde in eine Versenkung des Grundsteins gelegt.

Am 03.10.1836 wurde das neue Spitalgebäude bezogen. Es erhielt die Bezeichnung: ‚Armen und Kranken- Spital‘. Dies war zu jener Zeit das erste und einzige moderne Krankenhaus im Bezirk. Das neue Spital diente in erster Linie als Pfündner-Abteilung. Als Pfründner wurden ältere Menschen bezeichnet, die nicht mehr alleine leben konnten und die auch keine Aufnahme in ihrer Familie fanden. Sie überschrieben dem Spital bei ihrem Eintritt Grundstücke oder Immobilien, aus denen das Spital einen Ertrag – die pfründe – erwirtschaftete, mit der die Versorgung der Alten abgegolten war. In der Spitalordnung war genau beschrieben, welche Leistungen und welche Verpflegung die Pfründner erhielten. Es waren bis 1861 14-15 Spitalpfründner hier wohnhaft. Außerdem beherbergte das Spital den Benefiziaten, den Hausmeister und die Spitalköchin. Ab 1875 wurden im Einwohnerverzeichnis keine Bewohner mehr benannt.

Benefiziat Wahl beschwerte sich 1836 mehrfach über das Verhalten des Hausmeisters Minet und seiner Frau. Er beantragte daher, ihm die Wohnung zuzuweisen, welche der Benefiziat Kellerer im Waaghaus An der Mauer 2 bekommen habe. Der Magistrat lehnte das Gesuch ab, weil die Anwesenheit im Spital Aufgabe des Benefiziaten sei und die Situation jetzt anders sei als damals, als der Benefiziat noch im mittlerweile abgebrochenen Leprosenhaus gewohnt habe.

Am 22. März 1855 teilte das Landgericht Roggenburg dem Weißenhorner Magistrat mit, dass für den Landgerichtsbezirk Roggenburg ein dringendes Bedürfnis bestünde, eine Distriktkrankenanstalt zu errichten. Der Magistrat zeigte sich einverstanden und verfügte mit einstimmigen Beschluß, dreiviertel des Neubaues zur Unterbringung von armen Pfründnern zu nutzen, den verbleibenden zur Aufnahme kranker Bürger. Ausdrücklich widersprach der Rat damit einer Unterbringung gemeindefremder Personen und begründete dieses Gebot mit fehlender Kapazität und dem Stiftungszweck. Vergleicht man die angegebene Nutzung mit der Planung von 1830, müssen eine erhebliche Anzahl von Betten bzw. Zimmern umgewidmet worden sein. Die zwei großzügigen und komfortablen Pfründnerwohnungen mit Schlafraum, Wohnzimmer und Küche waren wohl gutsituierten, zahlenden Alten vorbehalten, während die bedürftigen und mittellosen Pfründner in Gemeinschaftszimmern untergebracht wurden.

1855 war Benefiziat Michel für das Krankenhaus zuständig.

Eine Krankenversorgung im heutigen Sinne gab es damals noch nicht. Es waren keine Ärzte ständig in dem Gebäude. In der Stadt gab es im 19. Jhdt. nur einen approbierten Arzt. (Siehe hierzu bes. Artikel) Dieser verleget bei Bedarf einen Kranken ins Spital, wo er von den Schwestern gepflegt und vom Arzt im Rahmen seiner Möglichkeiten behandelt wurde. Ob Schwerkranke weiter in Krankenhäuser größerer Städte verlegt wurden, ist nicht bekannt. Für Geburten waren die Hebammen zuständig, von denen auch immer eine in der Stadt vorhanden war.

Das Spital unter der Leitung der Barmherzigen Schwestern

Der Regierungsentschließung zur Schaffung eines Distriktkrankenhauses vorangegangen waren Verhandlungen des Weißenhorner Stadtmagistrats im Jahre 1853, dem Orden der Barmherzigen Schwestern das Spital zu übertragen.

Diese Ordensgemeinschaft geht auf den französischen Geistlichen Vinzenz von Paul zurück, der 1633 eine religiöse Frauengemeinschaft, die Vinzentinerinnen gründete. Neu an dieser Gemeinschaft war vor allem die Organisationsstruktur; die Schwestern lebten nicht mehr im Kloster, sondern an ihrem Einsatzort. Für alle Mitglieder gab es nur ein gemeinsames Mutterhaus, von dem sie zentral eingesetzt und betreut wurden. Mit dieser Verfahrensweise aber führte Vinzenz von Paul erstmalig Gestellungsverträge für Pflegepersonal ein und bot damit gegenüber den beiden überholten Systemen, der Lohnwirtschaft und den kirchlichen Orden, ein völlig neues Einsatzsystem an. Dank ihrer guten Ausbildung in der Krankenpflege, breiteten sie sich rasch in ganz Europa aus und waren wegbegründend für die Reformbewegung in der Krankenpflege Ende des 19. Jahrhunderts.

Welche Stellung dagegen den in Lohn stehenden Krankenwärtern und Krankenwärterinnen in den Hospitälern zukam, läßt sich auch aus einem Weißenhorner Magistratsbeschluss entnehmen, in welchem zur Anstellung einer neuen Krankenwärterin festgestellt wird, dass diese als Dienstbotin des Spitals angesehen und nur für ein Jahr gedungen werde; sie immer im Spital präsent sein müsse und es nicht ohne Bewilligung des Arztes verlassen dürfe. Bei dieser Bewertung nimmt es nicht Wunder, dass die Stadtverwaltung um die pflegerische Qualität mehr als besorgt war. 1856 nahm man den Beschluss des Weißenhorner Magistrats wieder auf und regte mittels kgl. Regierungsentschließung die Übergabe der Verwaltung an den Orden St. Vinzenz von Paul als dringend an. Die Barmherzigen Schwestern waren bislang wegen anderweitiger Zusagen nicht in der Lage gewesen, die Verwaltungsleitung zu übernehmen und in der Tat dauerte es schließlich bis 1892, als am 3. März der ersten, im Weißenhorner Spital eingesetzten Oberin, Schwester Renata, die Verwaltung feierlich übergeben werden konnte. Unterstützt wurde sie durch zwei barmherzige Schwestern, die wie sie, aus dem Mutterhaus Augsburg stammten.

Vom Krankenspital zum Krankenhaus 1900 – 1945

Um 1900 verlagerte sich die Funktion des Krankenhauses vom Spital und Pfründnerheim zunehmend auf die stationäre Krankenversorgung.. Mit Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung wurden in Weißenhorn niedergelassene Ärzte als Belegärzte in der stationären Behandlung zugelassen. Den Belegärzten assistierten bei kleineren und mittleren Eingriffen die Ordensschwestern des St. Vinzenz von Paul. Das Haus umfasste damals 37 Betten, die von den Belegärzten zugewiesen wurden.

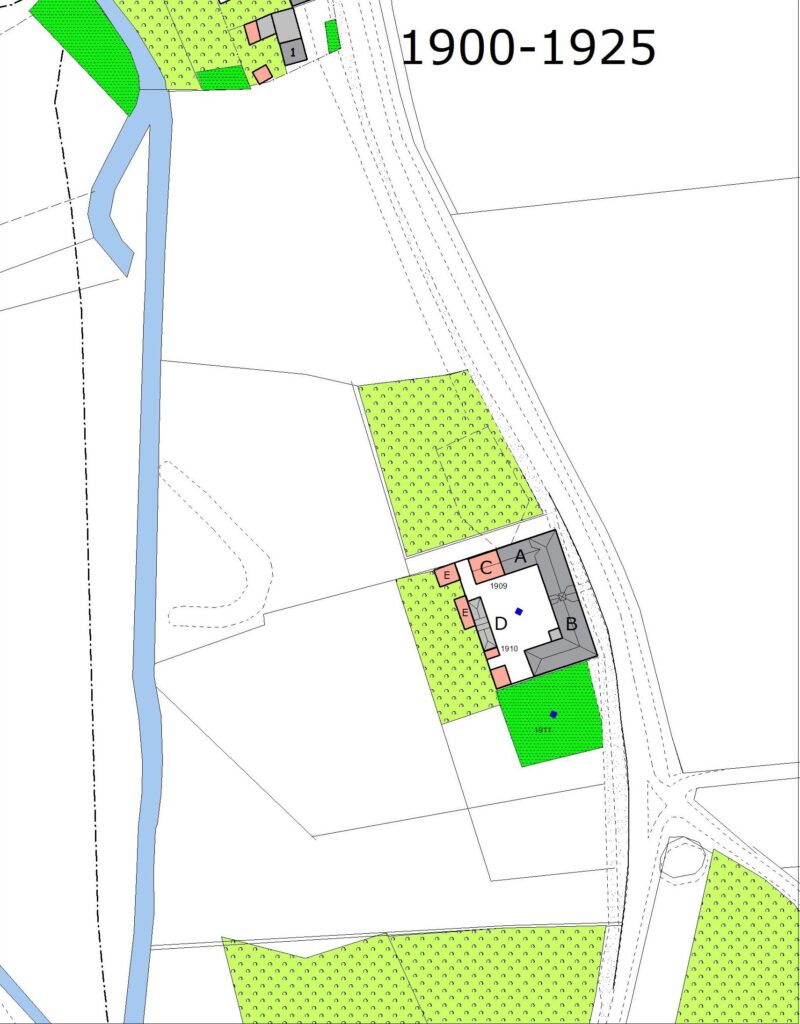

Ab 1905 gab es elektrisches Licht im Krankenhaus und ab 1909 auch einen Telefonanschluss. Nach einem Beschluss des Stadtrats am 26.11.1908 wurden 1909 aufgrund eines Gutachtens des Amtsarztes einige Umbauarbeiten vorgenommen. Der eingeschossige westliche Anbau an die Leonhardskapelle wurde abgebrochen und durch einen zweigeschossigen Neubau (C) ersetzt. Es gab jetzt eine Zelle für Geisteskranke (Irrenzelle), ein Abteil für Personen mit ansteckenden Krankheiten (Blatternabteil), ein Zimmer für Geschlechtskranke und eines für Typhuskranke, ferner einen Raum zur Aufstellung des Desinfektionsapparats, Wärterzimmer, Waschküche und Abort, auch wurde eine Waschküche und ein Schweinestall angebaut. Zunächst lehnte der Magistrat die baulichen Maßnahmen im Krankenhaus wegen der hohen Kosten von 20.000 RM ab, dann wurde aber doch mit dem Bezirksamt eine einvernehmliche Regelung getroffen. 1910 wurde auch eine Desinfektionsanlage bei der Fa. Lautenschläger für das Krankenhaus gekauft. Die Krankenhausärzte erhielten gem. Beschluss des Stadtrats vom 11.11.1910 für die distriktiven Kranken eine Aufbesserung von 300 M auf 450 M.

Im Jahr 1909 beabsichtigte der Kreis Schwaben und Neuburg den Bau einer zweiten Irrenanstalt und suchte hierfür einen geeigneten Standort. Hierfür kam auch Weißenhorn in Betracht. Noch im gleichen Jahr lehnte aber die Kreisregierung von Schwaben und Neuburg den Standort Weißenhorn für eine 2. Hauptanstalt für Geisteskranke ab.

1911 wurde südlich des Krankenhauses ein Spitalgarten für die Selbstversorgung des Krankenhauses und zur Erholung der Patienten mit einem Zierbrunnen in der Mitte angelegt. 1913 erhielt der Garten ein einfaches Gartenhaus.

Während des Ersten Weltkriegs wurden im Krankenhaus Kriegsverwundete untergebracht. Die Stiftung zeichnete im Jahr 1916 Kriegsanleihen im Wert von 50.000 M.

Nach dem Ersten Weltkrieg ersuchte 1919 der Arzt Dr. Reichold um Einbau eines Operationssaales in das Krankenhaus. Der Stadtrat bedauerte, dem Gesuch nicht stattgeben zu können, da die nötigen Räumlichkeiten nicht vorhanden seien. In der nächsten Sitzung beschloss der Stadtrat, einen Ortstermin mit dem Arzt vorzunehmen und es fand sich auch eine Lösung. Der Operationssaal wurde im ersten Stock auf der Ostseite, im direkten Anschluß an die Krankensäle eingebaut. 1921 wurde auch ein Röntgenapparat angeschafft. 1931 wurde im Krankenhaus die freie Arztwahl eingeführt.

Im Jahr 1919 wurden die Aufnahmebedingungen für die Pfründner ins Spital neu gefasst. 1925 kaufte sich Georg Höneß aus Imberg (Gannertshofen Fl.Nr. 476) mit seinem Einödhof (mit Ziegelei) als Pfründner ins Spital ein. Wendelin Weitmann wollte den Hof pachten, was aber abgelehnt wurde. Es wurde ihm anheimgestellt, den Hof zu kaufen. Im April 1925 wurde der Einödhof Imberg dann doch für 20.300 M verkauft. 1928 wurde eine Klage des Hoeneß gegen den Rücktausch seines Grundstücks vom Gericht abgewiesen.

1925 wollte der Claretiner-Orden das Krankenhausgebäude kaufen. Hierzu sollte ein Wertgutachten eingeholt und die Kosten für einen Krankenhausneubau ermittelt werden. Die Schätzungen über den Wert des Spitalgebäudes und über die Kosten eines neuen Krankenhauses dienten aber nur zur Kenntnis. Ein Krankenhausneubau wäre mit dem Verkaufserlös nicht zu finanzieren gewesen.

1927 wurden die Aufnahmebdingungen in das Spital erneut neu gefasst und Staffeltarife für den Einkauf festgelegt. Auch wurde eine neue Hausordnung erlassen.

Während im Jahre 1900 nur 53 Kranke, Arme und Pfründner im Spital versorgt wurden, war deren Zahl 1935 schon auf 273 angestiegen, im Jahre 1940 auf 334 und auf 605 im Jahre 1945. Aus der Platznot heraus wurde im Hof des Krankenhauses Ende der 30er-Jahre (der genaue Zeitpunkt ist nicht dokumentiert) eine Baracke als Altersheim (F) aufgestellt. Dieses Provisorium bestand bis zur Inbetriebnahme des neuen Altersheims an der Hagenthaler Str. 99.

Bereits 1928 wurden Überlegungen zum Anbau an das Krankenhaus erwogen, da die Krankensäle nicht mehr zeitgemäß wären. Das kleine Weißenhorner Krankenhaus mit max. 90 Betten und all seinen Unzulänglichkeiten hatte die Funktion eines Kreiskrankenhauses inne, was eindrucksvoll auch die Belegungszahl von lediglich 30% der Patienten aus dem Stadtgebiet Weißenhorns, belegt.

Nach den Forderungen der Gesundheitsabteilung des Staatsministeriums des Innern, waren zur ärztlichen Versorgung des Landkreises Ende der 40er Jahre 240 Betten erforderlich, während selbst unter Einbeziehung der beim Weißenhorner Krankenhaus 1943 erstellten Baracke höchstens 90 Betten zur Verfügung standen. In Ermangelung eines Kreiskrankenhauses für den Landkreis Neu-Ulm und der hohen Frequentierung stadtfremder Patienten, diskutierte man einen Erweiterungsbau. Diese Pläne scheiterten aber immer aufgrund der zu erwarteten hohen Kosten für die kleine Stadt Weißenhom, da sich der Landkreis nicht in der Verantwortung für das Krankenhaus sah.

Das städtische Krankenhaus 1945-1964

Am Ende des 2. Weltkrieges war das Krankenhaus Weißenhorn den völlig veränderten Anforderungen, weder baulich, noch in seiner personellen und medizintechnischen Ausstattung als auch in seiner Aufnahmefähigkeit gewachsen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Weißenhorn stieg von 2998 im Jahre 1939 auf 5124 im Jahre 1946 (Eingliederung Heimatvertriebener), auf 5317 im Jahre 1950 und auf 6100 im Jahre 1961 an.

Die Einwohnerzahl des damaligen Landkreises (ohne das Stadtgebiet Neu-Ulm) war von 25.708 im Jahre 1939 auf 49.159 im Jahre 1961 gewachsen.

Nachdem Weißenhorn damals das einzige Krankenhaus im Landkreises war2 und verstärkt durch die Tatsache, daß der Landkreis selbst kein Kreiskrankenhaus unterhielt, verschärfte die Nachkriegszeit nochmals die Situation und zwang wieder zu der Überlegung eines Kapazitätsausbaues. Schon 1946 wurde geplant, wobei man auch an den Neubau eines Krankenhauses dachte.

Die Zahl der Verpflegungstage war 1950 (einschließlich Altersheim) auf 30.588 gestiegen und es wurden 804 Eingriffe in der Chirurgie durchgeführt.

Am 26.11.1951 war Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau des Krankenhauses (G) und am 17.01.1954 fand die Einweihung statt. Mit dem Neubau veränderte sich auch das Einzugsgebiet der Patienten im Krankenhaus Weißenhorn. Im Jahre 1955 kamen 37% der Patienten aus der Stadt, 54% aus dem Landkreis Neu-Ulm, 8% aus dem Freistaat Bayern und 1% aus dem übrigen Bundesgebiet.

Neuorganisation des Krankenhauses; Chefarzt Dr. Max Rauth

Am 22.11.1946 trat Dr. Max Rauth aus Wullenstetten an die Stadt heran mit der Frage, eine Chefarztstelle am Krankenhaus zu schaffen. Er würde dann diese Stelle annehmen und die ihm angebotene Chefarztstelle in Cuxhaven nicht antreten. Der Stadtrat hielt mehrheitlich das Krankenhaus für eine Chefarztstelle zu klein und mit den 4 örtlichen Ärzten ausreichend belegt. Amtsarzt Dr. Frankenberger bezog in der SR-Sitzung am 29.11.1946 Stellung zur Frage eines Chefarztes im Krankenhaus und sprach sich für einen solchen Posten aus. Durch die vereinfachte Niederlassung von Ärzten sei mit weiteren Ärzten in Weißenhorn zu rechnen. Die Stadt könne dann nicht mehr die Organisation der Aufgaben übernehmen. Auch sollte ein Arzt gewählt werden, der auch größere Operationen durchführen könne.

Chefarzt Dr. Max Rauth erwarb sich um den Ausbau des Krankenhauses ab 1947 und mit der Erstellung eines modernen Neubaues in der Erweiterung der Anstalt in den Jahren 1951 bis zur Vollendung 1953 außerordentliche Verdienste. Dennoch war sein Dienstantritt nicht unumstritten.

Dr. Max Rauth wurde mit Stadtratsbeschluss vom 29.11.1946 als Chefarzt des Weißenhorner Krankenhauses berufen. In der Folgezeit wurde häufig Kritik an dieser Entscheidung geübt, weil der hiesige Arzt Dr. Ehret ebenfalls Chirurg sei und hätte berücksichtigt werden müssen. Ein Protestschreiben der Bürger erreichte 500 Unterschriften.

Um 1955 eskalierte die Personalaffaire. Die Auseinandersetzung war geprägt durch gegenseitige Anschuldigungen, Verleumdungen und Intrigen. Heute nach 70 Jahren lässt sich nicht mehr feststellen und beurteilen, was Wahrheit war. Es standen strafbare Handlungen sowie medizinische und charakterliche Fehler im Raum. Die Krankenhausverwaltung bekam die Personalie nicht in den Griff und versteckte sich hinter dem Stadtrat, der aber auch nicht die notwendigen Informationen bekam. Durch die unüberprüften Vorwürfe ließ sich der Stadtrat zu einer fristlosen Entlassung des Dr. Rauth am 21.12.1955 hinreißen. Schon am 24.02.1956 wurde auf den 01.04.1956 Dr. Pfeifer als neuer Chefarzt eingestellt. Dr. Rauth ließ Angelegenheit natürlich nicht auf sich beruhen, er erstattete Selbstanzeige und klagte vor dem Arbeitsgericht. Dieses bezweifelte die Wirksamkeit der Kündigung und bot am 18.05.1956 einen Vergleich mit Rücknahme der Kündigung an. Am selben Tag nahm der Stadtrat den Vergleich an.

Nun hatte die Stadt allerdings den frischen Arbeitsvertrag mit Herrn Dr. Pfeifer ‚an der Backe‘. Dieser klagte nun seinerseits seine Forderungen beim Arbeitsgericht ein. Nach mehreren Beratungen schloss man am 02.12.1957 auf Anraten des Arbeitsgerichts einen Vergleich über eine Abstandszahlung von 10.000 DM ab. Alle Vorwürfe gegen Dr. Rauth wurden vom Gericht abgewiesen. Vollständig rehabilitiert verlängerte man seinen Arbeitsvertrag am 28.03.1958 auf unbestimmte Zeit.

Dr. Rauth war nicht nachtragend. Er kandidierte für die Wahlperiode 1960-66 für den Stadtrat, wurde gewählt und auch gleich für das Amt des 2. Bürgermeisters gewählt. Am 08.03.1964 kandidierte er als Landrat für die SPD und erhielt auch hierfür eine Mehrheit von 54%. Er legte seinen Chefarztposten nieder. 1970 wurde er für eine zweite Amtszeit als Landrat gewählt. Am 30.11.1973 erlitt er am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt.

Kampf für ein Kreiskrankenhaus

Immer wieder musste die Stadt Weißenhorn, um den Krankenhausbetrieb aufrechterhalten zu können, beim Landkreis Neu-Ulm auf Zuschüsse drängen. Diese beliefen sich von DM 5.000 im Jahre 1953 auf DM 30.000 im Jahre 1960, während sich die Zuschüsse der Stadt Weißenhom an die Spitalstiftung in den Jahren 1954 bis 1960 jährlich unterschiedlich zwischen 37.000 und 105.020 DM bewegten.

Die damals noch kreisfreie Stadt Neu-Ulm plante 1961 eine Erweiterung ihres Krankenhaus mit einem 10 Mio. DM teuren Projekt und erwartete hierzu eine entsprechende Unterstützung des Landkreises. Dieses Ansinnen veranlasste die Stadt Weißenhorn am 28.09.1961 zu einer Denkschrift, dass es nicht Aufgabe des Landkreises sei, in einer kreisfreien Stadt ein Krankenhaus zu finanzieren, wenn er nicht selber auch ein Krankenhaus im Landkreis betreibe. Der Kreis wurde aufgefordert, das städt. Krankenhaus Weißenhorn zu übernehmen.

Vor die Tatsache gestellt, die Zuschüsse für den Krankenhausbetrieb der Spitalstiftung in Höhe von 500.000 DM innerhalb der letzten 10 Jahre nicht mehr aufbringen zu können, beantragte die Stadt Weißenhorn am 27.9.1963 die Übernahme der gemäß der Satzung vom 17. 10. 1958 als örtliche Stiftung geführten Spitalstiftung durch den Landkreis Neu-Ulm. Der Krankenhausbetrieb sei eindeutig Aufgabe des Landkreises, der sonst kein Krankenhaus betreibe. Die Stadt stellte daher Antrag auf Übernahme des Krankenhauses zum 01.01.1964. Ein Gutachten des ORR Dr. Liedl bestätigte die Pflicht zur Führung eines Kreiskrankenhauses durch den Landkreis. Es wurden versch. Wege zu einer Übernahme des Krankenhauses diskutiert, u.a. eine Umwandlung in eine kommunale Kreis-Stiftung.

Schon am 13.03.1961 hatte der Stadtrat beschlossen, einige kleinere Stiftungen, deren kleines Kapital durch zweimalige Geldentwerdung nach den beiden Weltkriegen bedeutungslos geworden war, aufzulösen und jeweils der Spitalstiftung oder der Dietsch’schen Stiftung zuzuführen.

Am 03.11.1964 haben die barmherzigen Schwestern vom Orden St. Vinzenz von Paul nach 72-jähriger Betreuung ihre Arbeit zum 30.06.1965 am hiesigen Kreisstiftungskrankenhaus und Altenheim ordensbedingt aufgeben müssen und gingen ins Mutterhaus nach Dießen zurück. Im September wurde die neue Oberin namens Lisson vom Agnes-Karl-Verband, München, eingeführt.

Dieser Schritt nötigte auch den Landkreis zum Handeln. Mit Wirkung vom 01.01.1965 wurde die Spitalstiftung in eine kreiskommunale Stiftung mit der Bezeichnung „Kreisstiftungskrankenhaus Weißenhorn“ umgewandelt. Die Übernahme des Krankenhauses erfolgte mit allen Konsequenzen, einschließlich der Verwaltung der vorhandenen Liegenschaften.

Die Stiftungsklinik ab 1965

Im März 1966 wurde das Kreisstiftungskrankenhaus durch eine Station für medizinische Bäder bereichert. Nördlich des Kreisstiftungskrankenhauses wurde im Juli 1968 das neue Schwesternwohnheim (H) feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Das Jahr 1974 brachte für das Weißenhorner Krankenhaus die Existenzfrage. Mit Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales vom 15.11.1974 wurde die künftige Fortführung des Krankenhausbetriebes in Abrede gestellt. Das Ministerium begründete seine Entscheidung folgendermaßen:

„Zur Steigerung der medizinischen Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung unwirtschaftlicher Zersplitterung auf dem Gebiet der Krankenhausversorgung ist es notwendig, das Bettenangebot auf entsprechend große Organisationseinheiten an geeigneten Standorten zu konzentrieren. Für die stationäre Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Neu-Ulm sind dies künftig die Krankenhäuser in Neu-Ulm und lllertissen. Sobald diese Häuser, die für den Bereich Weißenhorn gut erreichbar sind, aufgrund erweiterter Bettenkapazität die Versorgung sicherstellen können, wird das Krankenhaus Weißenhorn für die Akutversorgung nicht mehr bedarfsnotwendig sein“.

Damit gab das Ministerium einem Trend zur „Zentralisation“ nach, der bereits in den 60er-Jahren begonnen und in den 70er-Jahren als eine Maxime wirtschafticher, effizienter Krankenhausbetriebsführung angesehen wurde. Wie nie zuvor waren ökonomische Kriterien und der energiewirtschaftliche Aufwand zur Betreibung eines Krankenhauses so in den Vordergrund gerückt worden. Das gesetzgeberische Gebot, ein Krankenhaus nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und das Gesetz zur Kosten- und Leistungsrechnung im Krankenhaus wurden in dieser Zeit normiert.

Konsequenz war, daß man die Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses erst ab einer Größe von 200 Betten gewährleistet sah. Um dies zu erreichen, forderte der Staat vom Landkreis eine Krankenhausumlage in Höhe von 2,95 Mio. DM, eine Summe, mit der der Kreis seine Krankenhäuser kapitalisiert auch selbst sanieren könnte. Interessanterweise ist gerade diese Konzentration und Zentralisation von Krankenhausleistungen, erbracht durch „Gesundheitszentren“ mit maximalem Angebot, daneben aber kleinen Häusern, mit eingeschränktem speziellem Angebot in Form von Fachkliniken heute wieder Zielsetzung der Gesundheitspolitik. Die Intention des Gesetzgebers, Beitragsstabilität und Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu erzielen, ist heute jedoch vielmehr sozial- und gesellschaftspolitischer Auftrag.

Die Weißenhorner Bevölkerung war keineswegs bereit, auf „ihr Krankenhaus“ zu verzichten, zumal es in überdurchschnittlichem Maß auch der Versorgung anderer, angrenzender Landkreise diente und die Bettendichte auch bei einer Kapazitätserhöhung der Krankenhäuser Neu-Ulm und lllertissen weit hinter dem Landesentwicklungsprogramm zurückgeblieben wäre. Die 1974 von der Kreisspitalstiftung gegen den Freistaat Bayern angestrengte Klage zum Vollzug des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ohne Befristungsvermerk, wurde 1976 vom Verwaltungsgericht Augsburg mit dem formalen Hinweis abgewiesen, die in die Zukunft gerichtete Nebenabrede begründe keine Rechtsbeeinträchtigung,

Das in Auge gefasste Berufungsverfahren wurde 1978 mit der 3. Fortschreibung der Krankenhausbedarfsplanung, welche die Kreisspitalstiftung nunmehr unter die Änderung der Versorgungsstufe E (Ergänzungsversorgung, hier im grenzüberschreitenden Sinne; Bayern / Baden-Württemberg) subsumieren ließ, hinfällig. Der Kampf um den Erhalt des Hauses vereinte Kreistag, Stadtrat, Mitarbeiter und nicht zuletzt die Weißenhorner Bevölkerung noch mehr in dem Bestreben „ihr Krankenhaus“ den gestiegenen Ansprüchen an die medizinische Versorgung und Unterbringung einem modernen und zeitgemäßen Standard anzupassen. Erhebliche bauliche, funktionelle und strukturelle Mängel forderten dringend eine weitere umfassende Sanierung. Zu erfüllen waren insbesondere auch Vorschriften des Verbandes gewerblicher Berufsgenossenschaften, wollte man den Status des Unfallkrankenhauses aufrechterhalten.

Der Landkreis war gewillt, das Weißenhorner Krankenhaus zu erhalten und in seinen Ausbau zu investieren. Ungeachtet des Urteils des Verwaltungsgerichts beantragte der Landkreis im Januar 1976 einen Erweiterungsbau bei der Regierung von Schwaben. Nach einem positiven Gutachten des Gesundheitsamtes befürwortete die Regierung die Planung im Juni 1976 und entschied sich für die Planungsvariante mit Baukosten von 1,7 Mio. DM. Am 04.01.1977 teilte die Staatskanzlei mit, dass Weißenhorn nun doch in das Krankenhausbauprogramm mit 800.000 DM Zuschuss aufgenommen werde. Hiermit sei aber keine Bestandssicherung verbunden, der Umbau diene nur der Behebung von krankenhaushygienischen Mängeln, da die Anstalt noch mind. 10-15 Jahre gebraucht werde. Am 28.10.1977 konnte Landrat Franz Josef Schick mitteilen, dass der einschränkende Planungsvermerk nun endgültig gestrichen sei und der Ausbau des Krankenhauses im Krankenhausbedarfsplan enthalten sei.

Überschattet wurde diese erfreuliche Mitteilung von der Tatsache, dass die drei Krankenhäuser in den letzten vier Jahren ein Defizit von 8,8 Mio. DM eingefahren hatten. Der neu eingestellte Verwaltungsleiter, Konrad Hunger, wurde vom Kreistag beauftragt, Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Verbesserung zu erarbeiten.

Zug um Zug wurde das Krankenhaus bei Aufrechterhaltung des Betriebes erneuert. Die Baukosten inklusive Ausstattung betrugen bis 1988 ca. 25 Millionen DM. Nach Abbruch der alten Waschküche (C) im Jahr 1978 wurde die Planung noch einmal überarbeitet und am 16.02.1979 konnte der Spatenstich für den Neubau des OP-Traktes (J) erfolgen, bei dem am 27.10.1979 Richtfest gefeiert wurde. Die Einweihung fand am 01.06.1981 statt. Der neue OP-Bereich verfügte über drei OP-Säle und war streng getrennt in einen septischen und aseptischen Bereich. Eine Patienten- und Personalschleuse sorgte für die notwendige Hygiene. Die Zentralsterilisation mit ihrer reinen und unreinen Seite versorgte das ganze Haus mit Sterilgut. Bis zur Stabilisierung sämtlicher Körperfunktionen wurden die Patienten nach der Narkose im Aufwachraum überwacht. Im Untergeschoss war der Bettenbahnhof getrennt in unrein/rein, Archiv und Totenzimmer ( und Prosectur) untergebracht. Außerdem entstand eine gynäkologische Abteilung, eine Notstromversorgung und Garagen (I). 1980 wurde der westliche Anbau an die St.-Leonhards-Kirche abgebrochen, die Westfassade stand nun wieder frei.

Das Schwesternwohnheim diente einige Jahre auch der Unterkunft der Altenheimbewohner; soweit sie nicht Pflegefälle waren. Seit 1979 war man bestrebt, den Altenheimbetrieb der Kreisspitalstiftung ganz einzustellen, um jedoch Härten für die verbliebenen Bewohner zu vermeiden, einigte man sich darauf, lediglich keine neuen mehr aufzunehmen.

1977 wurde Konrad Hunger Verwaltungsleiter des Weißenhorner Krankenhauses, später als Stiftungsdirektor bezeichnet. Unter seiner Führung entwickelte sich die Klinik – entgegen allen Unkenrufen und Widerwärtigkeiten – zu einem attraktiven Standort. Es gelang ihm, die Klinik 25 Jahre lang, bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2012, ohne Defizit und sogar mit Gewinn zu betreiben.

1982 wurde neben dem Schwesternwohnheim ein Garagengebäude für den Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (K) erbaut.

Die steigenden medizinischen Anforderungen an ein Krankenhaus bedingten in den Folgejahren laufende Um-und Anbauten. So wurden in einem weiteren Bauabschnitt ab 1983 eine neue Küche (L), Tagungsräume, Labor- und Sozialräume, eine physikalische Therapie (M) mit Bewegungsbad, eine Ambulanz, weitere OP-Räume und Röntgenräume neu bzw. eingebaut.

In den Jahren 1987-88 wurde der Altbau saniert. Hierbei wurden in die Pflegestationen im Gebäude von 1954 Schallschutzfenster und neue Türen eingebaut, Energieschienen angebracht, sanitäre Anlagen erneuert. Fernsehen und Radio sowie Telefon wurden kostenlos angeboten.

Auf Initiative des damaligen Landrats Franz Josef Schick fand im Juni 1991 ein Steinbildhauer-Symposium im Park des Krankenhauses statt. Durch die späteren Erweiterungen des Krankenhauses mussten die erarbeiteten Skulpturen sukzessive weichen.

1991-1993 erfolgte die Aufstockung über der Physikalischen Therapie (M). Dabei wurden in den 3 Stationen jeweils 3 Zimmer mit je 2 Betten (insgesamt 18 Betten) mit Balkon geschaffen. Anschließend wurden die 4- bis 5-Bettzimmer im Südtrakt saniert. Hierbei wurden neue Fenster, Türen, Fußboden und Nasszellen (mit Steckspülautomaten) eingebaut. Die maximale Bettenzahl pro Zimmer betrug dann nur noch 3 Betten pro Zimmer.

Um das Jahr 2000 wurde das Krankenhaus wesentlich erweitert (Bauteil N). Um den Bau zu errichten, waren auch einige Vorarbeiten seitens der Stadt erforderlich. So musste der quer über das Baugrundstück verlaufende Entlastungskanal aus dem Regenüberlauf in der Günzburger Str. an den Grundstücksrand verlegt werden. Um diesen aufwändigen Bau zukunftssicher auszuführen, ließ die Stadt für den nördl. Stadtbereich unter Berücksichtigung späterer Neubaugebiete eine neue hydraulische Berechnung durchführen. Diese ergab erwartungsgemäß, dass der Kanal auf einen Durchmesser von 1,60 m erweitert werden musste. Außerdem war zur hydraulischen Entlastung hinter den Regenüberlauf noch ein Rückhaltebecken zu bauen. Weil diese Bauwerke im Zufahrtsbereich des Parkplatzes lagen, war die Höhenlage beschränkt, so dass die beiden Bauwerke getrennt errichtet werden mussten. Zu guterletzt musste die aufgestaute Nebenroth noch mit einem Düker unterfahren werden, bis mit der Roth eine leistungsfähige Vorflut erreicht werden konnte.

Und weil somit ohnehin eine große Baumaßnahme erforderlich war, nutzte die Stadt diese Gelegenheit und drängte das Straßenbauamt Neu-Ulm, gleichzeitig die alte spitzwinklige Einmündung der Günzburger Straße in die Kaiser-Karl-Str. zu einem Kreisverkehr umzubauen und eine neue Haupterschließungsstraße – die Nordstraße – für eine spätere Bauentwicklung an diesen Kreis anzuschließen. Als Ergebnis wurde durch den Bau des Kreisverkehrs der Durchgangsverkehr durch die Günzburger Str. zur Ulmer Str. abgeleitet und dadurch die Kaiser-Karl-Str. entlastet. Der Kreisverkehr ging im Jahr 2001 in Betrieb.

Am 08.03.2001 fand der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des großen 4-geschossigen Erweiterungsbaus statt, der am 12.10.2003 eingeweiht werden konnte. Ziel war es, im Altbau normale Stationsgrößen zu erreichen. Im Zuge der Maßnahmen wurde im Erdgeschoss eine neue Operationseinheit mit Aufwachraum, das Kliniklabor, Diensträume für Chirurgen und Internisten und im 1. Stock eine interdisziplinäre Instensivstation und die Linksherzkathetermeßplätze sowie eine chirurgische und internistische Station mit 29 Betten im 2.und 3. Stock geschaffen. Somit konnte den betrieblichen Engpässen ein Ende gesetzt werden, denn im Zuge dieser Klinikerweiterung konnten Flächen- und Raumdefizite kompensiert werden Im nächsten Schritt folgten anschließend der Umbau und die Funktionsänderungen des bisherigen OP-Bereichs. 2004 war Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt.

Dieser beinhaltete auch den Neubau der Liegendkrankenanfahrt, eine Notaufnahme mit Schockraum und Ambulanzbehandlungsräume sowie aller medizinischen Funktionsbereiche. 2008 wurde der dritte Bauabschnitt begonnen. Im Erdgeschoss wurde eine neue Cafeteria für Patienten und Besucher eröffnet und im 4. OG wurden Bereitschaftsräume geschaffen.

Um den 3. Bauabschnitt durchführen zu können wurden 2010 Container als Übergangslösung (P) aufgestellt.

Außerdem wurde 2008 ein Parkhaus mit Hubschrauberlandedeck (O) erstellt. Das Parkhaus ging am 17.05.2009 in Betrieb.

Die Erhebung von Parkgebühren auf dem Krankenhausparkplatz führte 2010 zu einem Dissens mit der Stadt. Bürger, welche die Parkgebühren sparen wollten, suchten einen Parkplatz in den umliegenden Wohngebieten und erzeugten dort Parkplatzmangel. Die Einführung einer kurzen zahlungsfreien Parkzeit entspannte das Problem ein wenig.

Im Jahr 2007 entstand der Wunsch, das medizinische Angebot mit einer Palliativstation (R) für Schwerstkranke zu ergänzen. Hier wurde auch das Schlaflabor und die Onkologie untergebracht.

Gleichzeitig erwies sich die 1983 erbaute Krankenhausküche als zu klein für das erweiterte Krankenhaus unter Hinblick auch auf zukünftige Erweiterungen. Die Planer schlugen einen Querbau für die Palliativ-Station und eine halb ins Untergeschoss abgesenkte neue Küche vor dem historischen Altbau vor.

Mit dem Neubau der Küche (S) mit Be- und Entlüftungsanlage und moderner Einrichtung wurde das Speiseverteilsystem mit zentraler Bandportionierung, Tablettsystem mit Thermosets und zentraler Geschirrspülanlage etabliert.

Die Palliativstation im Krankenhaus Weißenhorn wurde am 27. Mai 2014 im neu errichteten Gebäude eröffnet.

Nach der Zustiftung 2005

Konsolidierung des Krankenhauswesens

Die immer problematischer werdende Finanzierung des Gesundheitswesens führte zu immer größeren Defiziten in den Haushalten der Krankenhäuser. Das führte dazu, dass im Landkreis Neu-Ulm die Donauklinik in Neu-Ulm und das Krankenhaus Illertissen in die roten Zahlen kamen, während das Krankenhaus Weißenhorn als separat geführtes Krankenhaus noch gut dastand. Um die vom selben Träger betriebenen Krankenhäuser als Einheit zu verwalten, sollten die Anstalten zusammengefasst werden. Stiftungsrechtlich war das nur möglich, indem die beiden Häuser in Neu-Ulm und Illertissen dem Krankenhaus Weißenhorn zugestiftet wurden.

Zum 30.12.2004 wurden die Donauklinik Neu-Ulm mit 170 Betten und die Illertalklinik Illertissen mit 74 Betten gemäß notariellem Zustiftungsvertrag zwischen der ursprünglichen Kreisspitalstiftung Weißenhorn und dem Landkreis Neu-Ulm zugestiftet. In Umsetzung dieses Vertrages wurden ab 01.01.2018 die bis dahin eigenständigen Kliniken Illertalklinik Illertissen und Stiftungsklinik Weißenhorn zu einem Krankenhaus im Sinne des Krankenhausgesetztes unter einem Institutskennzeichen, aber mit zwei Betriebsstätten zusammengefasst. Stiftungsrechtlich sind die beiden zugestifteten Kliniken getrennt von der Kernstiftung zu betrachten. Insofern bilden die zugestifteten Kliniken einen zusätzlichen Teil des Grundstockvermögens, der als getrennt zu verwaltende Vermögensmasse auch buchhalterisch getrennt zu behandeln ist.

Das Konzept hatte zunächst Erfolg. Schon das Jahr 2006 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Im Jahr 2011 konnten 3 Mio. € Gewinn erwirtschaftet werden, von denen allein die Stiftungsklinik Weißenhorn 2,8 Mio. € erbrachte. Doch das Blatt wendete sich bald. 2016 lief entgegen der Prognose von 4 Mio. € ein Defizit von 13 Mio. € auf, wonach Stiftungsdirektor Michael Gassner von seinen Aufgaben entbunden wurde. Der Direktor der Donauklinik Neu-Ulm, der Weißenhorner Ernst Peter Keller, führte die Geschäfte vorübergehend weiter.

Von 1977 bis 2012 führte Stiftungsdirektor Konrad Hunger die Geschicke des Weißenhorner Krankenhauses. Seine sehr erfolgreiche Tätigkeit zeigte sich daran, dass er die Weißenhorner Klinik von 1987 – 2012 verlustfrei geführt hatte. Ab 01.11.2012 leitete Michael Gassner das Krankenhaus.

Die Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der Krankenhauerweiterung Weißenhorn fiel 2008 mit den beginnenden strukturellen Problem der Stiftungskliniken zusammen. So ging die funkelnagelneue Geburtsstation auf Beschluss des Kreistages niemals in Betrieb. Um die Illertalklinik Illertissen zu stärken, sollten alle Geburten im südlichen Landkreis dort zentriert werden. Offiziell wurde dieser Schritt mit geringer Nachfrage begründet. Diese Entscheidung traf auf großes Unverständnis in der Bevölkerung, nicht zuletzt wegen der sinnlos getätigten Investitionen. Mittelfristig war aber auch dies eine Fehlentscheidung: die Geburtenstation Illertissen wurde 2016 geschlossen. Seitdem können nur noch in Neu-Ulm Babys zur Welt kommen.

Am 23.10.2016 fand unter dem Titel ‚Illertissen bleibt‘ über den Verbleib der Geburtenstation am Krankenhaus Illertissen der erste Bürgerentscheid im Landkreis Neu-Ulm statt. Dieser Entscheid hatte Erfolg. Als der Kreistag diesen Entscheid umsetzen wollte, wurde das oben genannte Defizit bekannt. Ein externes Prüfungsbüro bezifferte das Defizit der Jahre 2014-2016 sogar auf 16,4 Mio. €. Eine Umsetzung des Bürgerentscheids war aus finanzieller Sicht nicht möglich. Die Bindungswirkung des Bürgerscheids galt für ein Jahr.

Zum 01.01.2018 nahm der neue Stiftungsdirktor Marc Engelhard seinen Dienst auf. Er strebte ein Reformkonzept an, bei welchem verschiedene Sanierungsmöglichkeiten überprüft wurden. Eine dieser Varianten sah sogar die zusammenlegung der Kliniken Weißenhorn und Illertissen an einem neuen Standort vor. Diese Variante wurde jedoch nicht weiterverfolgt.

Im Juni 2018 wurde bei Aufräumarbeiten im Keller des alten Krankenhauses ein 7-teiliger Bilderzyklus entdeckt, der die sieben Werke der christlichen Barmherzigkeit (Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten) darstellt. Die auf Metall gemalten Bilder waren nicht katalogisiert, nicht datiert und nicht signiert. Museumsleiter Dr. Matthias Kunze ordnete sie der Kunstrichtung der Nazarener zwischen 1840 und 1860 zu. Sie zeigten Ähnlichkeiten zu den Werken des 1810 in Vöhringen geborenen und 1874 in Weißenhorn gestorbenen Franz Xaver Steinle. Ein Expertenteam der TV-Serie ‚Kunst und Krempel‘ bestätigte diese Einschätzung, zog aber das Fazit: „Bedeutend, aber ohne großen Wert“.3

Ausbau der Stiftungsklinik nach 2020

Am 19.07.2019 verabschiedete der Kreistag des Landkreises Neu-Ulm nach einer Klausurtagung am 08.06.2019 ein ‚medizin-strategisches Gesamtkonzept‘ mit drei Klinikstandorten und bedarfsgerechter Schwerpunktbildung.

Der Gesetzgeber [in welcher Form?] wünschte einen Veränderungsprozess im Gesundheitswesen, weg von stationären Strukturen, hin zu ausgeweiteten ambulanten Angeboten. Unter diesem Aspekt sollte die Illertalklinik Illertissen weg von einer Klinik hin zu einem Gesundheitszentrum entwickelt werden.

Für die Stiftungsklinik Weißenhorn gestand das Bayerische Staatsministerium eine Erhöhung der Bettenkapazität um 43 Betten auf insgesamt 203 Betten zu. Mitte 2020 wurde die Akutversorgung von Illertissen nach Weißenhorn verlagert. Um dort kurzfristig genügend Platz zu schaffen, wurde im Südwesten der Stiftungsklink ein dreigeschossiges Modulgebäude (T) (euphemistische Bezeichnung für Fertigteilcontainer) aufgestellt und Ende 2020 in Betrieb genommen, in dem neben der Notaufnahme auch die ‚Chest Pain Unit‘4 und ein Bettentrakt untergebracht wurden. Dieses Gebäude war als Übergangslösung bis zu den Erweiterungsbauten am Klinikstandort Weißenhorn gedacht.

Am Standort Weißenhorn wurden insgesamt 78 Betten neu geschaffen, davon 16 Betten für den Neubau der Intensiv- und Intermediate-Care-Station und 62 allgemeine Pflegebetten.

Während der Corona-Epidemie 2020 war die Stiftungsklinik Weißenhorn Schwerpunktkrankenhaus für an SARS-CoV-2 erkrankte Patienten.

Durch Beschluss des Ministerrats vom Juli 2022, die Erweiterung in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 mit einem Betrag von vorläufig 31,11 Mio. € aufzunehmen, wurde das Projekt planerisch und finanziell abgesichert. Zum Glück war das zur Verfügung stehende Grundstück groß genug, um ausreichend Platz für diese Ausbauten zu bieten.

2021 wurde der Neubau der Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP; früher Zentralsterilisation) in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 aufgenommen. Dadurch standen Fördermittel in Höhe von 6 Mio. Euro zu Verfügung. Am 01.07.2022 fand der offizielle Spatenstich für diese Baumaßnahme statt.

Zur Übernahme des Versorgungsauftrags der Illertalklinik war ein Erweiterungsbau an der Stiftungsklinik Weißenhorn unabdingbar. Nach Beschlussfassung durch den Kreistag wurde Ende 2021 der Förderantrag zur Aufnahme des Erweiterungsbaus in das Krankenhausbauprogramm gestellt. Am 12. Juli 2022 hat der Ministerrat diesem zugestimmt und das Bauvorhaben in das Jahreskrankenhausbauprogramm für 2024 aufgenommen. Insgesamt wurden die Baumaßnahmen auf rund 42 Mio. € (Stand 2021) geschätzt.

Am 16.11.2023 erklärte Stiftungsdirektor Marc Engelhard nach 6 Jahren Dienst völlig überraschend seinen Rücktrit von diesem Posten aus persönlichen Gründen. Mit Wirkung zum 01.09.2024 wurde Torsten Strehle zunächst als Interims-Stiftungsdirektor eingesetzt.

Im Dezember 2024 wurden Planung und Bau der Erweiterung (V) jedoch gestoppt. Neue gesetzliche Zielvorgaben verlangen eine Ausrichtung auf weniger stationäre und mehr ambulante Operationen. Da durch den Regierungswechsel der Bundesregierung weitere Schwerpunkte im Gesundheitswesen verändert werden könnten, sollen die neuen Vorgaben abgewartet und in die Planung eingearbeitet werden.

Mitte 2025 wurde beschlossen, den Betrieb des Krankenhauses aus der Landkreisverwaltung auszugliedern und als gemeinnützige GmbH separat zu führenb. Hiervon verspricht man sich kürzere Entscheidungswege und mehr betriebswirtschaftlichen Spielraum.

- Eduard Rüber, *17.05.1804 in Deisenhausen, +10.11.1874 in München. Rüber wuchs ab 1807 in Augsburg auf und besuchte dort das Gymnasium. Nach dem Abitur immatrikulierte er sich am 23. November 1823 an der Münchner Kunstakademie und studierte dort Baukunst bei Friedrich von Gärtner. Ab 1830 war er Baugehilfe im Kreisbaubüro Augsburg, später Zivilbauinspektor und 1842 kurzzeitig stellvertretender Kreisbaurat bei der Regierung von Schwaben und Neuburg, bevor er im gleichen Jahr als Architekt der Königlichen Eisenbahnbau-Kommission nach Nürnberg berufen wurde. 1848 wechselte er in gleicher Funktion nach München. Er stand zuletzt im Rang eines Regierungs- und Baurats. (Wikipedia). ↩︎

- Die Donauklinik gehörte der kreisfreien Stadt Neu-Ulm und das Krankenhaus Illertissen dem damaligen Landkreis Illertissen. ↩︎

- Wegen ungeklärter Bildrechte können diese Gemälde hier nicht publiziert werden. ↩︎

- Die Chest Pain Unit (engl. für Brustschmerz-Einheit) ist eine Diagnostik- und Therapieeinheit im Krankenhaus zur Versorgung von Patienten mit akuten Brustschmerzen. Durch standardisierte diagnostische Abläufe wird mit minimaler zeitlicher Verzögerung überprüft, ob eine zeitkritische Herzerkrankung ursächlich für die Brustschmerzen ist. Ziel ist es, Patienten mit akuten schnell zu identifizieren und einer raschen und adäquaten Behandlung zuzuführen ↩︎