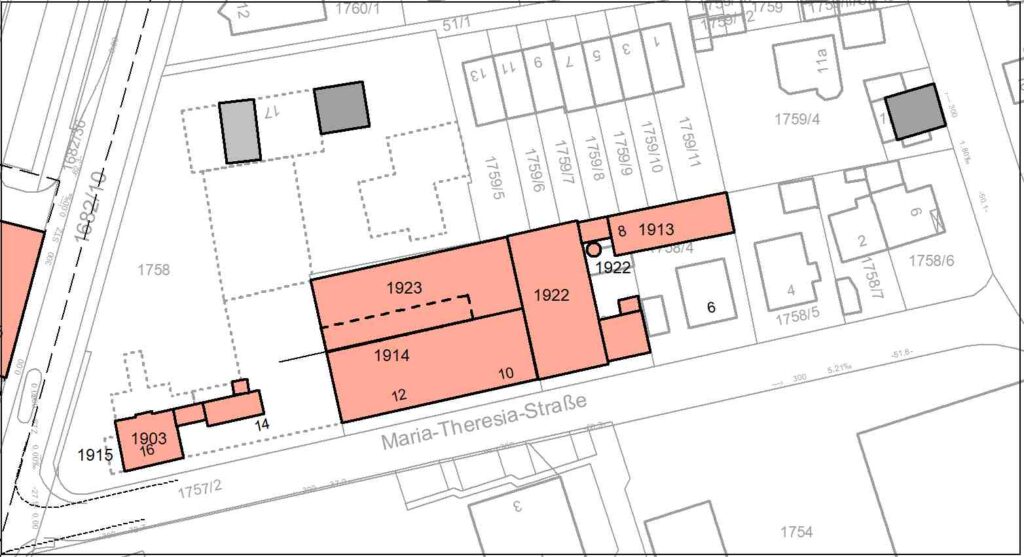

Maria-Theresia-Str. 8-16

Inhalt

Wohnhaus Maria-Theresia-Str. 16

Im Jahr 1903 stellte der pensionierte Paketbote Josef Reiter einen Bauantrag für ein Wohnhaus mit Waschküche auf dem damals noch unbebauten Grundstück an der Ecke Herzog-Georg-Str. / Maria-Therresia-Str. (die damals noch gar keinen Namen hatten). 1906 ist er im Einwohnerverzeichnis hier gemeldet.

Vermutlich wurde das Haus mit Grundstück um 1913 im Rahmen der Firmengründung an Anton Kling (oder Julius Langenstein) verkauft, er wird 1922 auf diesem Haus verzeichnet. Anton Kling baut 1923 das Wohnhaus um und erweitert es.

Im Jahr 1931 geht das Wohnhaus einschl. des westlichen Grundstücksteil in den Besitz des Kaufmanns Anton Huber über.

2013 wird der gesamte Gebäudekomplex auf dem Grundstück Herzog-Georg-Str. 10 einschl. des Wohnhauses abgebrochen.

Gewerbebetrieb Maria-Theresia-Str. 8-12

Firma Julius Langenstein bzw. Anton Kling

Die Firma Langenstein, Teilhaber Julius Langenstein und Anton Kling, stellte ab 1909 in der Günzburger Straße 15 Rechen und Gabeln her. Es wurden außer Rechen und Gabeln auch kleine Wagen und Ski hergestellt. Nach Auflösung der Gesellschaft lautete die Firma ab 14.12.1911: Kling Anton, Bayerische Fabrik landwirtschaftlicher Geräte. Im Mai 1919 war die Firma auf der Leipziger Messe vertreten.

1910 erbaute der Kaufmann Julius Langenstein einen Lagerschuppen am Bahnhof (Am Eisenbahnweiher 2).

Am 23.08.1913 suchte Julius Langenstein um ein städt. Grundstück für einen Fabrikneubau nach. Die Stadt konnte ihm keines anbieten, scheinbar fand er aber mit dem Wohnhaus MT08 ein geeignetes Grundstück auf dem freien Markt. Er begann 1913 mit dem Bau eines Lagerschuppens; Bauherr war aber schon Anton Kling.

Noch einmal bat er die Stadt am 30.01.1914 um direkte finanzielle Unterstützung. Diese wurde ihm aber der Konsequenzen halber seitens des Magistrats nicht gewährt. Am 12.03.1914 stellte er die Bauanträge zum Neubau einer Gerätefabrik, einer Schneideanlage und eines offenen Holzschuppens. Der Stadtmagistrat hielt die Festsetzung einer Baulinie für den Fahrweg (Maria-Theresia-Str.) zwischen Langenstein und Molfenter nicht für notwendig, da Langenstein das Fabrikgebäude in einem Abstand von 4 Metern vom Zaun erstellen müsse und der jetzige Fahrweg bereits 6 m breit sei.

Die Fabrik entwickelte sich rasch. 1916 wurde ein Kamin erbaut, 1919 ein Kesselhaus mit Schornstein, 1920 wurden Schmiedehämmer aufgestellt, 1921 ein Kesselhaus erbaut, ein Fall- und Federhammer eingebaut die Gesenkschmiede erweitert und ein Schutzdach für den Koksbrecher hergestellt. 1922 folgte der Anbau eines Kesselhauses mit Aufstellung eines Quersiederkessels.

1922 verkaufte Langenstein seine Anwesen Hauptstr. 14 mit Geschäft und die Häuser Günzburger Str. 15 und 17, vermutlich um wieder liquide zu sein.

1923 wurde das Wohnhaus erweitert und eine Blockbandsägehalle errichtet, 1925 kommt ein Holztrockenschuppen hinzu. Der Betrieb erreichte 1925 seine größte Ausdehnung.

Am 18.11.1925 wurde die Fabrik in der Maria-Theresia-Straße ein Opfer der Flammen. Die Fabrik wurde zwar wieder aufgebaut, die Produktion aber 1927 endgültig eingestellt. Kling konnte sich von diesem Schicksalsschlag nicht wieder erholen.

Nach Abbrand der Kling’schen Fabrik wurden die Gebäude ab 1926 wieder aufgebaut. Die Fabrikanlage wurde dabei im Wesentlichen neu gebaut. Das Bezirksamt forderte einige Planänderungen aus gestalterischer, feuerpolizeilicher und gewerberechtlicher Sicht. Bei einer Baukontrolle im August 1926 wurden weitere Mängel und Planabweichungen festgestellt, die eine nochmalige Überarbeitung der Pläne erforderlich machten. Maschinen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgestellt, der Betrieb also noch nicht wieder voll aufgenommen. Im März 1927 fand eine erneute Baukontrolle statt, die wieder Mängel aufzeigte. Besonders wurde das Fehlen einer ordnungsgemäßen Abortanlage gerügt. Nachdem diese im Mai 1927 immer noch nicht vorhanden war, wurde Kling mit Strafanzeige gedroht.

Dem Betrieb ging es wirtschaftlich schlechter. Anton Kling konnte nicht mehr alle Verbindlichkeiten erfüllen. Der Betrieb ging nicht im eigentlichen Sinne in Insolvenz, d.h. er wurde nicht liquidiert. Aufgrund bestehender Verbindlichkeiten gegenüber den Vereinigten Gabelfabriken Hagen, gingen die Immobilien an eine hierzu von dieser Firma speziell gegründeten Aufkaufgesellschaft über.

Die Bay. Hypotheken- und Wechselbank hatte über das Objekt einen Kreditvertrag über 22.000 GM (ca. 1 Mio € heutigen Wertes) aus dem Jahr 1925 als Annuitätsdarlehen zu 8% Zins und 2% Tilgung mit 10-jähriger Festschreibung, laufend bis 1942. Alle Käufer mussten in diesen Kreditvertrag einsteigen, die Aufteilung des Kreditbetrags und der Grundschulden auf versch. Teilobjekte führte später öfters zu Problemen. Wegen der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise spitzte sich die Lage immer mehr zu, andererseits wurde ein Verkauf der Immobilie immer schwieriger. Ende 1930 drängte die ‚Gabelaufkaufgesellschaft‘ auf eine Lösung. Die Stadt erklärte sich bereit, die Immobilie zu kaufen (d.h. in den laufenden Kreditvertrag einzutreten), nicht zuletzt um über den Verkauf Einfluss auf die städt. Entwicklung nehmen zu können.

Erwerb und Verwertung der Kling’schen Hallen durch die Stadt Weißenhorn

Mit Kaufvertrag vom 18.02.1931 erwarb die Stadt das Anwesen für 22.033 RM. Anschließend versuchte die Stadt, die Gebäulichkeiten sinnvoll zu verwenden bzw. zu veräußern.

Verkauf an Fa. Huber

BM Dr. Lenz informierte die Stadträte am 20.02.1931, dass die Bäckerei Huber sich interessiert zeige, einen Teil des Anwesens (Wohnhaus und die einstöckigen Fabrikteile ohne Kamin, Halle, Dampfmaschinenhaus, Schuppen, östl. Hälfte von Fl.Nr. 1758 d und 1758 b) für 16.000 RM zu erwerben und 10 Arbeitsplätze zu schaffen.

Für das Wohnhaus legte das Bankgeschäft F.X. Schwander (privater Bankier in Hauptstr. 12) am 06.03.1931 ein Kaufangebot von 11.000 RM vor. Es sollte zunächst der Eingang der Verkaufsgenehmigung des Aufsichtsrats der Gabelaufkaufsgesellschaft abgewartet werden.

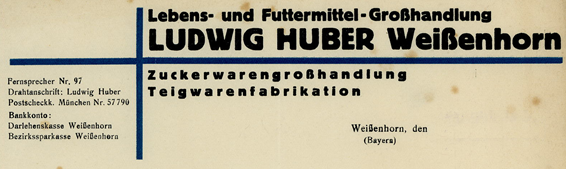

Die Fa. Ludwig Huber, Weißenhorn, Lebens- und Futtermittel-Großhandlung, Zuckerwarengroßhandlung, Teigwarenfabrikation (Inhaber Anton Huber), bekundete am 26.03.1931 offiziell Interesse am Ankauf des Wohnhauses mit Wurzgarten, des Bürogebäudes und der einstöckig gebauten Fabrikteile. Sie legte einen Kaufvertragsentwurf mit einem Kaufpreis von 14.000 RM, davon 4000 RM für Mobilien, vor. Schon am nächsten Tag beschloss der Stadtrat den Verkauf des Wohnhauses mit Wurzgarten und Fabrikgebäude (ohne Längshallen, Schmiede, Kamin und Kesselhaus) zum Preis von 11.500 RM für die Immobilien und 3.000 RM für die Mobilien und Übernahme weiterer Verbindlichkeiten. Die Stadt räumte Huber ein Vorkaufsrecht für 3 Jahre für die angrenzenden Hallen ein.

Anton Kling räumte die Wohnung zum 01.06.1931. Er zog nach Riedmühle, Gemeinde Ellzee, Lkr. Günzburg und baute sich dort wieder einen kleinen Betrieb auf.

Die Stadt suchte nun nach Verwendung des restlichen Bestandes und hielt hierzu am 11.06.1931 einen Ortstermin ab. Die Transmissionsanlage mit Lager- und Riemenscheiben wurde versch. Firmen zum Kauf angeboten. 2600 kg Transmission bekam die Fa. Happle, 700 kg der frühere Besitzer Anton Kling und 400 kg behielt die Stadt. Kling holte die ihm überlassenen Transmissionen aber innerhalb der nächsten 2 Jahre nicht ab. Als dann 1933 die Teile an die Fa. Happle verkauft wurden, beschwerte Kling sich nachträglich.

Die Heizungsbaufirma Diller, Augsburg, bot 2.200 RM für die Kesselanlage der Kling’schen Fabrik, sofern sie den Auftrag für die Heizungsanlagen in der Haushaltungsschule und im Spitalgebäude erhält. Die Stadt ließ sich auf diesen Handel ein. Die restliche Kesselanlage war im Mai 1932 noch vorhanden. Im Sept. 1932 einigte man sich darauf, die Kesselanlage als Alteisen zu verkaufen.

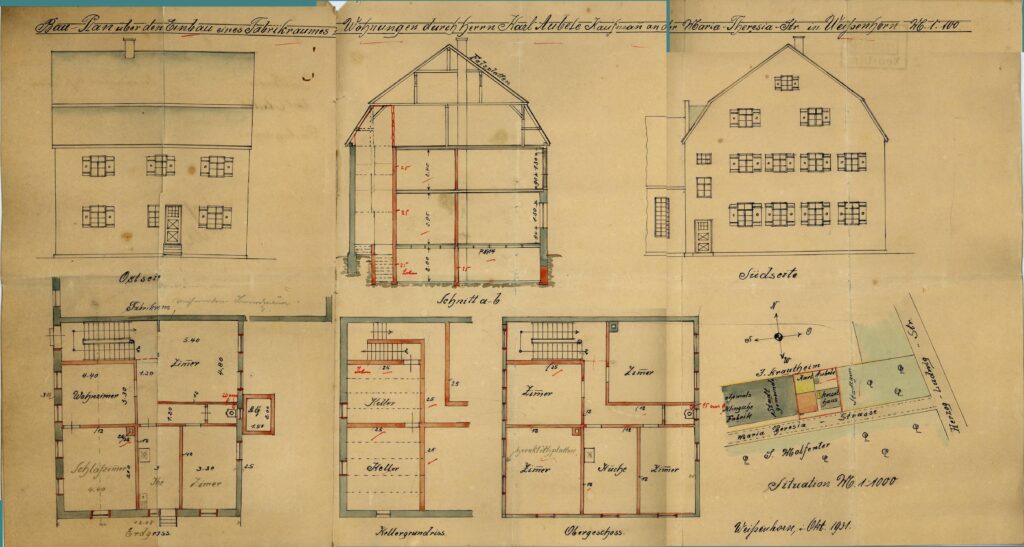

Verkaufsverhandlungen mit dem Kaufmann Karl Aubele, Hegelhofen

Karl Aubele betrieb seit Anfang 1930 eine Eierbackspätzle-Herstellung im Pfarrhof in Hegelhofen, St.-Nikolaus-Str. 41. Da ihm durch die Claretiner wegen Eigenbedarf gekündigt wurde, suchte er ein neues Objekt und bewarb sich um die alte Schmiede und das Kesselhaus im ehem. Betrieb Kling.

Die Stadt Weißenhorn bot ihm am 28.09.1931 die Immobilie einschl. des bereits durch ihn abgebrochenen Wagenschuppens für 5.300 RM Annuitätenkapital an. BM Dr. Lenz sagte Huber mündlich den Kauf gegen Bezahlung der laufenden Raten zu und gab ihm die Erlaubnis des Beginns von Bauarbeiten.

Am 02.10.1931 stellte Karl Aubele einen Bauantrag, nach welchem er die alte Schmiede zur Hälfte abbrechen und die andere Hälfte zu einem Wohnhaus umbauen wollte. Kesselhaus und Kamin sollten erhalten bleiben. Der Plan wurde allerdings nicht verwirklicht.

Aubele bekam das Objekt scheinbar sofort überlassen und begann mit Bauarbeiten. Als ein anderer Käufer für das Gesamtobjekt auftrat1, zeigte sich Aubele bereit, gegen Kostenersatz seiner bisherigen Aufwendungen das Anwesen zurückzugeben. Der Stadtrat entschied dann am 29.04.1932, das Anwesen gegen Übernahme von 5.000 RM Annuitätendarlehen zu verkaufen. Zum angesetzten Notartermin am 09.05.1932 zum Verkauf erschien Aubele einfach nicht. Scheinbar wurde der Verkaufsumfang an Aubele reduziert, Angaben in den Akten hierzu fehlen. Aubele erklärte, wegen des reduzierten Umfangs, kein Interesse mehr am Kauf zu haben und forderte eine Entschädigung für die bereits durchgeführten Baumaßnahmen. Die Stadt lehnte eine Entschädigungszahlung für die durchgeführten Baumaßnahmen jedoch ab. Aubele zog seine Entschädigungsforderung zurück und erhielt stattdessen das Material des abgebrochenen Schuppens überlassen.

Aubele konnte statt dieses Objekts die ehem. Mühle in Hegelhofen St.-Nikolaus-Str. 9 erwerben und betrieb dort seine Backspätzlefabrik bis ca. 1990.

Verkauf der Restflächen als Baugrundstücke

Die zur damaligen Zeit unbebaute Restfläche des Grundstücks nach Osten sollte als Bauland verkauft werden. Zunächst beschloss der Stadtrat am 21.08.1931, die gesamte Fläche an das Baugeschäft Vogg zu verkaufen. Der Verkauf kam in dieser Form aber nicht zustande, da die Fa. Vogg den Kaufbetrag von der Darlehenskasse nicht als Kredit bekam. Die Stadt verkaufte die Fläche daher unmittelbar als Einzelbauplätze.

Am 01.08.1932 wurden die Grundstücke Maria-Theresia-Str. 4, Maria-Theresia-Str. 6 und Herzog-Ludwig-Str. 9 als Einzelbauplätze an Privat verkauft.

Weitere Kaufverhandlungen

Es war nicht so leicht, zu dieser Zeit für ein solches Objekt einen Käufer zu finden. Manche Versuche schlugen fehl.

Im Dezember 1931 führte die Stadt Kaufverhandlungen mit einer Stuttgarter Ringbogenfabrik. Am 21.12.1931 beschloss der Stadtrat einen Kaufvertagsentwurf über den Verkauf Fl.Nr. 1758b und 1758d (Gesamtfläche ohne Huber) an Karl Stöcker, Möhringen, für 16.000 RM. Nach einem Ultimatum zur Erklärung über die Annahme des Kaufvertrags am 31.03.1932 gab es keine Antwort; daher kam der Verkauf nicht zustande.

Herr August Kauffmann, Spielwarenfabrikant Kauffmann und Burgett, früher Oftersheim, jetzt Weißenhorn, zeigte Interesse am Ankauf der Kling’schen Hallen und legte hierzu einen Kapitalnachweis vor. Er bezahlte die Kaufsumme aber bis zum 01.06.1932 nicht, woraufhin man ihm die bereits ausgehändigten Schlüssel wieder abnahm.

Herr Johann Wiedemann, Bräumeister zum Ross in Krumbach (derzeit auch Besitzer des Bräuhauses KP06), zeigte Interesse an den Kling’schen Hallen. Am 11.04.1934 zog er das Kaufinteresse aber wieder zurück.

Die Fa. Kugel & Co., Papiersackfabrik in Herbrechtingen, zeigte im Februar Interesse an den Gebäuden, hielt diese dann aber doch für ihre Zwecke nicht geeignet.

Offenbar war man auch mit dem Schreinermeister Anton Stempfle in Verhandlungen. Bei der Behandlung seines Bauantrags zur Erweiterung seiner Werkstatt in der Bärengasse 1 bedauerte man es ausdrücklich, dass er anstelle dieser Erweiterung nicht die Kling’schen Hallen gekauft hat.

Interimsweise Überlassung an Vereine

Wenn eine Gemeinde irgendwo ungenutzte Immobilien besitzt, kommt meist sofort ein Interesse bei den örtlichen Vereinen auf, diese Räume kostenlos zu nutzen. So erging es auch den Kling’schen Hallen.

Am 23.09.1932 stellte der Orchesterverein Weißenhorn Antrag auf Umbau der Kling’schen Hallen in eine Konzert- bzw. Festhalle. Hierzu brauche man nur die Halle mit einem Fußboden versehen, eine Eingangstüre einbauen, ein Podium errichten und die Wände verputzen. Über diesen Antrag wurde gar nicht erst beschlossen.

Der Turnverein Weißenhorn 1847 bat am 13.10.1932 um Überlassung der beiden Hallen für Übungszwecke der Leichtathletik. Die Stadt erarbeitete stattdessen aber einen Kaufvertragsentwurf: Die Stadt verkauft dem Turnverein die ehem. Kling’schen Hallen für 8.000 M. Der Turnverein soll hierfür einen Kredit beim Darlehenskassenverein aufnehmen. Die Hallen werden der Stadt für Schul- oder sonstige Zwecke sowie anderen städt. Vereinen im Bedarfsfalle unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der Kaufvertrag kam so aber offenbar nicht zustande.

Dennoch wurden Anfang 1933 für eine Nutzung als Turnhalle vom TSV einige Arbeiten ausgeführt, die nach Ansicht der Stadt vom Turnverein gezahlt werden sollten. Der BM teilte dem TSV auch mit, dass ein Kaufangebot des Brauereibesitzers Wiedemann, Krumbach, (zu dieser Zeit auch Eigentümer des Bräuhauses KP06) für die Halle vorliege, welcher Stadt und Vereinen auch ein Nutzungsrecht einräumen würde. Der TSV vertrat die Meinung, dass es sich um ein städt. Gebäude handle und daher auch die Stadt für die Bezahlung zuständig sei. Letztlich beschloss die Stadt am 03.03.1933 die kostenfreie Überlassung der Halle an den Turnverein.

Die Freude währte aber nicht lange. Der TSV musste im Sommer 1933 die Halle räumen, um den hiesigen SA-Stürmern Platz zu machen, wogegen sich der Verein erfolglos beschwerte.

Nutzung als Schulgebäude

Um 1936 stand auch die ehem. Kurz’sche Goldwarenfabrik, Bahnhofstr. 11a, wegen Zahlungsschwierigkeiten zum Verkauf. Auch dort sprang die Stadt als Käufer ein, hatte aber dort von vornherein die Absicht, die landw. Haushaltungsschule dorthin zu verlegen. Da die Kling’schen Hallen auch der Stadt gehörten, wurde entwurfsweise auch untersucht, die Schule hier unterzubringen. Außer Entwurfsskizzen ist über dieses Vorhaben kein Akteneintrag vorhanden, d.h., einen offiziellen Beschluss gab es hierzu nicht.

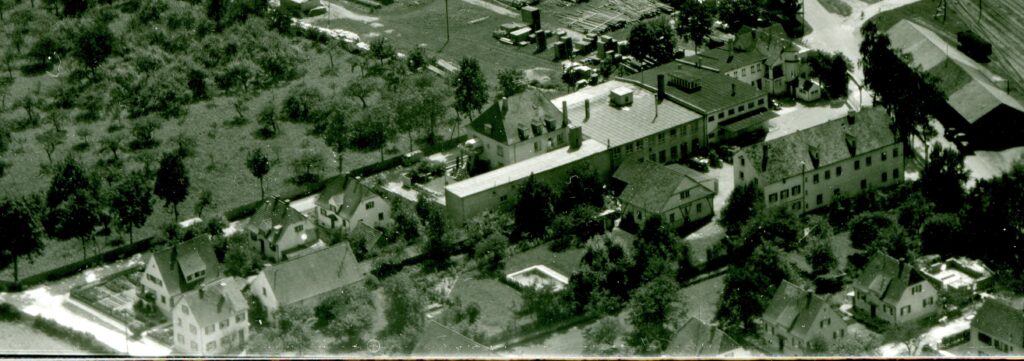

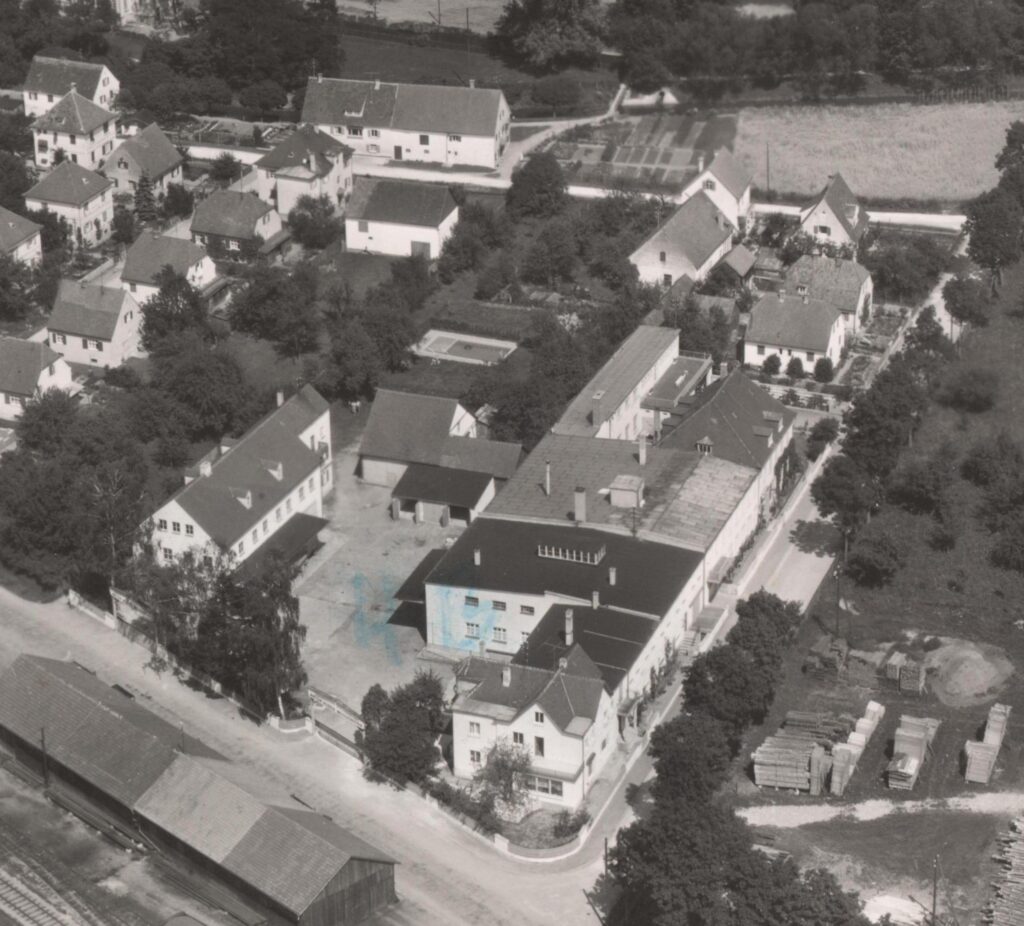

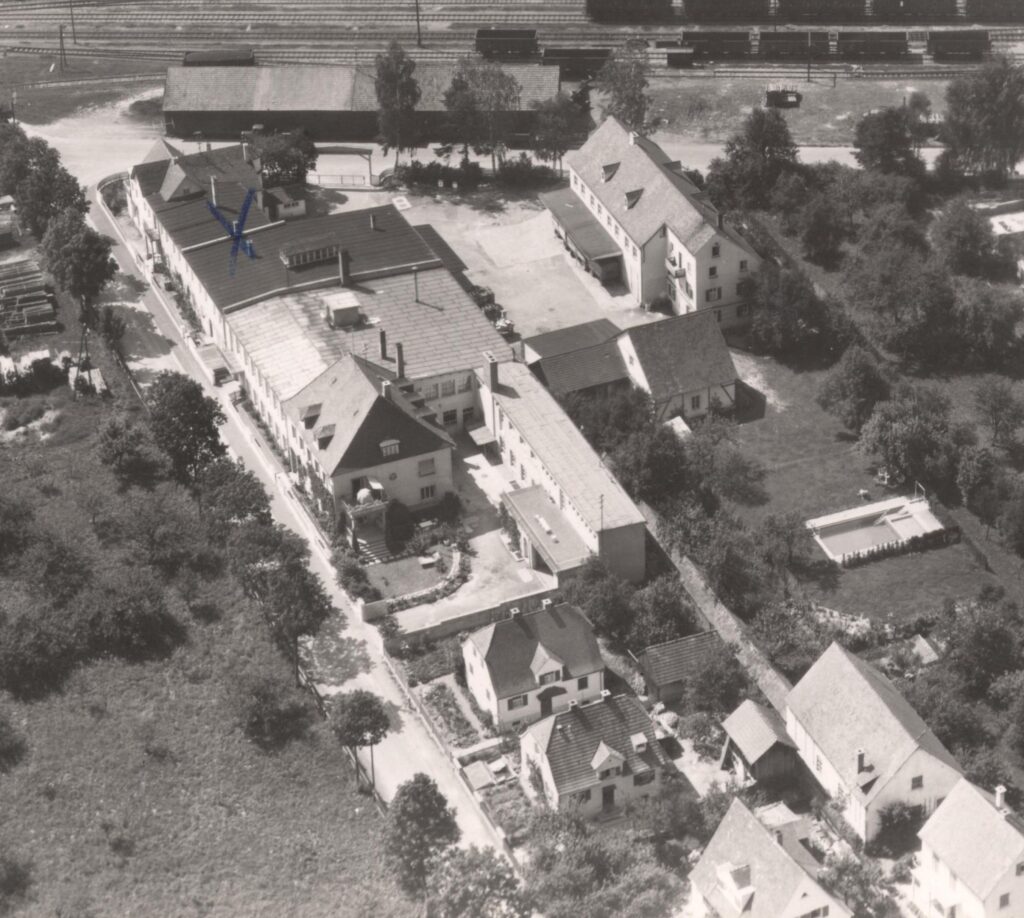

Das Foto zeigt die Situation im Jahr 1933. Die alte Schmiede und das Kesselhaus befanden sich in dem quer stehenden Gebäude mit Mansarddach. Dieses Gebäude wurde 1935 von der Fa. Fröhler erworben und anschließend im wesentlichen neu erbaut (Maria-Theresia-str. 8). Auch der Kamin steht noch. (Heimatmuseum Weißenhorn) Leider ist bisher noch kein besseres Foto der Situation vor 1957 aufgetaucht.

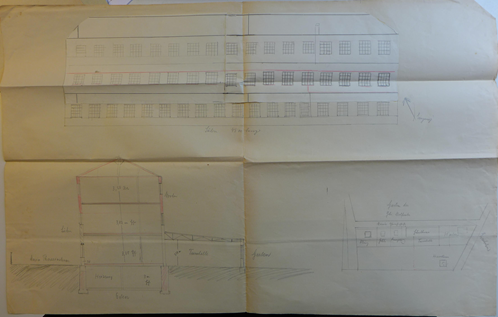

Backwarenfabrik Fröhler ab 1935

Am 29.03.1935 fasste der Stadtrat den Beschluss, die Kling’schen Hallen zu verkaufen, aber nicht unter 7.000 RM. Für eine evtl. Vermittlung würden 3% Provision gewährt.

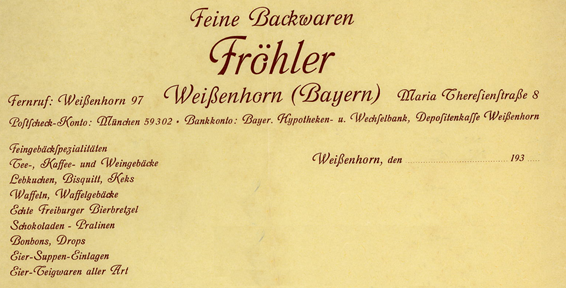

Die Fa. Fröhler, Hersteller feiner Backwaren, war auf der Suche nach einem Standort für eine Betriebserweiterung. Burkhart schreibt in seiner Ortsgeschichte2, die Fa. Fröhler habe bereits seit 1926 existiert, hierfür konnte ein Nachweis aber noch nicht gefunden werden. Auf jeden Fall ist im Einwohnerverzeichnis 1932 bereits Sebastian Fröhler als Mieter bei Anton Huber (Herzog-Georg-Str. 10) zu finden. Möglicherweise betrieb er bereits zu dieser Zeit seine Backwarenfabrik in diesen Räumen. Im Briefkopf von 1936 firmiert er jedenfalls unter dieser Adresse.

Frau Maria Fröhler aus Weißenhorn zeigte auch Interesse am Kauf der ehem. Kurz’schen Goldwarenfabrik Bahnhofstr. 11a. Im Gespräch war ein Kaufpreis von 35.000 RM. Frau Fröhler zog dann doch den Kauf der Kling’schen Hallen, Maria-Theresia-Str. 8-12, für 7.250 RM vor.

Am 16.06.1936 erklärte sich die Fa. Fröhler zum Kauf der Immobilie für den Preis von 7.000 RM einverstanden, unter dem Vorbehalt, dass die Überprüfung der techn. und rechtlichen Voraussetzungen der geplanten Umbaumaßnahmen positiv ausfalle. Die Stadt war zum Verkauf bereit, allerdings für 7.250 RM. Die Stadt forderte den Abbruch des Kamins und der Gabelschmiede und die Anlage einer Grünfläche dort. Außerdem müsse sofort ein mehrstöckiges Wohnhaus zur Belebung des Neubaumarkts erstellt werden. Der Verkaufserlös sollte zum Erwerb der Kurz’schen Gebäude (Bahnhofstr. 11a) verwendet werden. Das Vorkaufsrecht der Fa. Anton Huber wurde für 800 RM abgelöst.

Fröhler baute die Gebäude grundlegend um. Mit Bauanträgen aus dem Jahr 1936 wurde ein Wohnhauseinbau, eine Hauskläranlage und ein Umbau des Gebäudes mit Einbau einer Bäckerei und Aufstellung eines Dampfbackofens genehmigt. Der Umfang dieser Bauanträge konnte wegen fehlender

Planunterlagen leider noch nicht genau bestimmt werden. Offenbar wurde die quer stehende alte Schmiede mit dem Mansarddach, der Kamin sowie ein Teil der Hallen abgebrochen, so dass es sich bei dem genannten ‚Wohnhauseinbau‘ eher um einen Neubau gehandelt haben dürfte. Im Luftbild vom 07.08.1944 der brit. Luftaufklärung sind diese Gebäulichkeiten nicht mehr zu sehen.

Fast 40 Jahre lang produzierte Fröhler hier hochwertige Backwaren. Am 30.09.1974 wurde der Betrieb eingestellt. Anschließend wurde die Immobilie von verschiedenen kleineren Gewerbetreibenden benutzt. Die folgende Aufzählung von Nutzern basiert auf den Adressbüchern und ist nicht abschließend.

1977: Tonex Tonträger-Vertriebs GmbH, Ideen Umweltschutzsysteme; 1984: Fitness-Studio, Järi-dent, med. Apparate, Zarskyj Präzisionsfrästeile (Die Fa. Zarskyj bezog 1992 einen Neubau im Eschachweg 19); 1996: TSS Technical Software Services, Conny Fitness-Studio.

Ab ca. 1996 wurden mehrere Versuche zur Umnutzung der Grundstücke unternommen. Keiner dieser Versuche führte zu einem Erfolg. 1996 wurde eine Voranfrage zum Umbau in eine Wohnanlage gestellt, 2002 eine Voranfrage zum Neubau eines Hotels, Bürozentrum, Mehrfamilienhaus und Tiefgaragen und 2010 eine Voranfrage zur Errichtung eines Wohn und Geschäftsgebäudes.

2013 wurde die Gebäudegruppe aufgeteilt (Herzog-Georg-Str. 10 und Maria-Theresia-Str. 8-12), der Teil HG10 verkauft und vom neuen Eigentümer abgebrochen.

Letztlich wurde das Grundstück mit Gebäuden an die Fa. PERI verkauft, die aber auch noch kein Konzept für eine Neunutzung vorlegte. Die Gebäude in der Maria-Theresia-Str. standen weitere Jahre leer, bis 2022 alle Gebäude abgebrochen wurden.

Aktuell wurde im Jahr 2025 mit einem Neubau begonnen.

- Kauffmann, 912-20/85.2 E ↩︎

- Hans Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn, S. 242 ↩︎