St. Leonhard – extra muros

Die St.-Leonhard Kirche wurde 1426 erstmals erwähnt und ist jetzt die Kirche des Krankenhauses.

Dieser Artikel behandelt schwerpunktmäßig die Baugeschichte der Kirche. Dem Leprosenhaus und der Leprosenstiftung sind jeweils eigene Beiträge gewidmet, die den Bezug zur gesamten Gesundheitsfürsorge behandeln.

Das genaue Baujahr der Kirche St. Leonhard ist nicht überliefert. Die erste Erwähnung von St. Leonhard erfolgt in einer Urkunde vom 03.12.1426 1 [extra muros opidi qui a timeis no demolliat2], die auch in einer Abschrift von 1464 vorliegt. Es handelt sich hierin über eine Messstiftung zu St. Leonhard, gestiftet von Peter Harder und Jakob Döker, protokolliert vom Stadtvogt Hans von Dogenväld (in U 24, in U 24.1 Degenfäld), einschließlich eines bischöflichen Konfirmationsbriefes von Bischof Peter hierüber 3. Die St.-Leonhard-Kapelle könnte zu dieser Zeit bereits bestanden haben und mittels dieser Stiftung ausgebaut oder auch neu gebaut worden sein. Das Präsentationsrecht über diese Kaplanei besaß das Stift Kaisheim, welches zu dieser Zeit kirchlicherseits für die Stadt Weißenhorn zuständig war.

Der Archivbestand über die weitere Baugeschichte ist dürftig. 1490 soll Herzog Wolfgang ein Fenster mit Bildnis und Wappen gestiftet haben 4.

In einer Beschreibung der Kirchen des Kapitels Weißenhorn von 15945 wird die Kapelle beschrieben: Die Kirche hat drei Altäre; Hochaltar St. Leonhard, der 2. St. Jakobus, der 3. St. Katharina und St. Sebastian geweiht. Bei St. Leonhard ist ein Benefizium gegründet, der Stifter ist nicht bekannt [1426 gestiftet]. Der gegenwärtige Inhaber der dieser Pfründe pflegt einmal wöchentlich und zwar am Sonntag hier die Messe zu lesen. Die Einkünfte (50 fl) genießt scvhon seit vielen jahren der Pfarrer. Patron ist Herr von Fugger. Die Kirchweihe wird am Fest der 7 Brüder [10. Juli] gefeiert. Die Kirche hat einen Gottesacker, in welchem die ohne Taufe gestorbenen Kinder begraben werden. Einkünfte dfer Kirche 35 fl

Erst im 18. Jhdt. ist ein Umbau dokumentiert. Bei dieser Barockisierung wurde wahrscheinlich auch der mittelalterliche Kirchturm mit einer neuen Welschen Haube bekrönt, wie sie auf der einzigen überlieferten Abbildung der Kirche dargestellt ist. 1722 wurde die Langhausdecke von Jörg Eitele neu stuckiert, die Fresken sind von Johann Jakob Kuen. Sie zeigen in der Mitte St. Leonhard und einen König auf der Jagd; auf dem Halsband des Hundes steht 1722. 1760 wurde vom Schreiner Franz Joseph Bergmüller ein neuer Hochaltar gebaut. Das Gemälde hierzu stammt von Franz Martin Kuen (1762), um 1800 von Konrad Huber überarbeitet: St. Leonhard als Fürbitter, unten eine Ansicht von Weißenhorn. Die Stadtansicht auf dem Hochaltarbild ist stark idealisiert und stimmt nicht mit einer historischen Situation überein. 1767 folgten noch die Nebenaltäre, gefertigt von Augustin Glöckle 6. Ungefähr 100 Jahre später wurden diese Altäre durch modernere ersetzt.

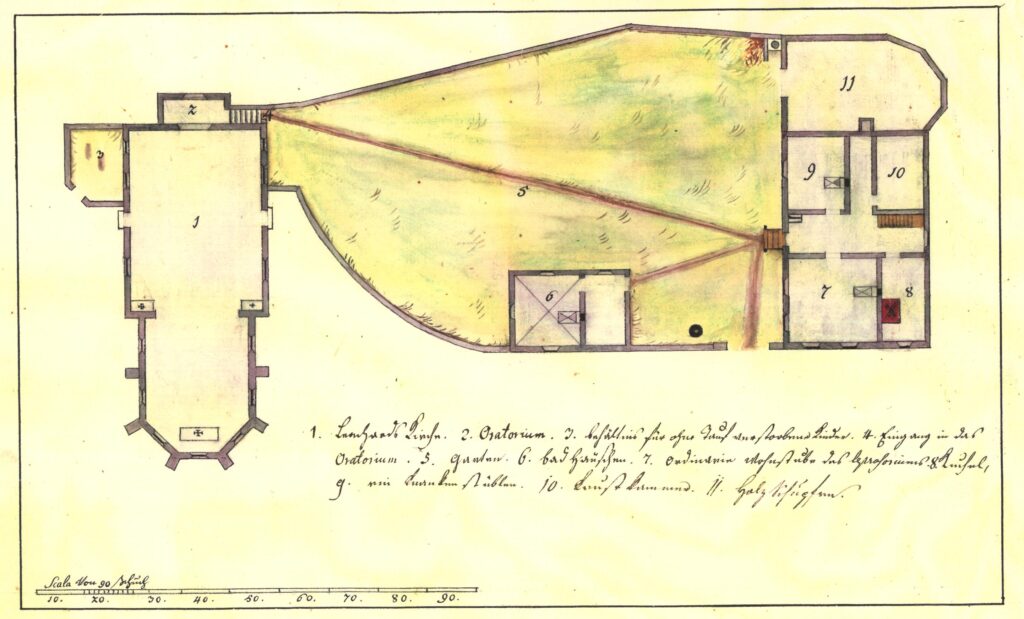

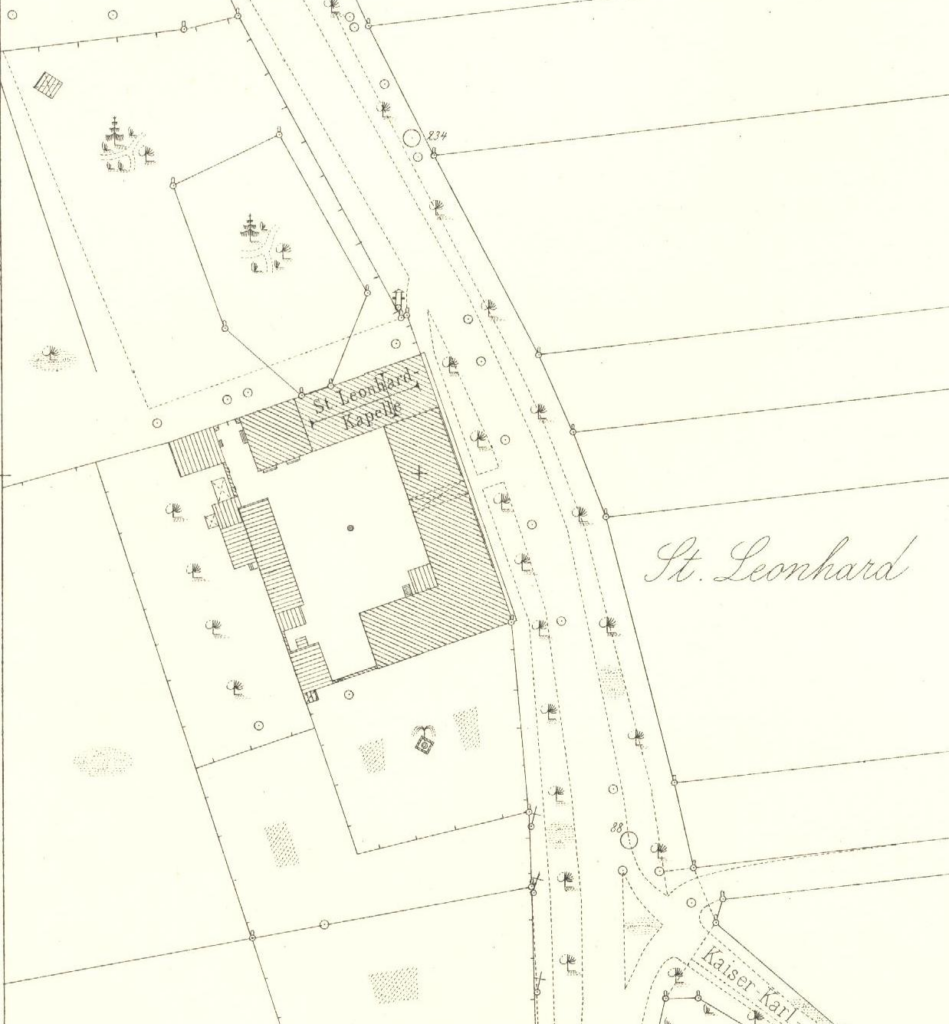

Ein undatierter Lageplan um 1800 dokumentiert die Gebäudesituation vor Bau des neuen Krankenhauses.

Am Grundriss der Kapelle von 1828 fällt die Länge des gotischen Chors auf; sie entsprach der Länge des Kirchenschiffs, der Chor war also ein Joch länger als üblich. Sechs Strebepfeiler stützten das vermutlich damals vorhandene Gewölbe des Chors. Die alte Sakristei befand sich übereck zwischen Chor und Gemeinderaum. An der Südwestecke der Kirche gab es einen Anbau, der nur von außen zugänglich war: der Bestattungsort für die ungetauft gestorbenen Kinder, die nicht auf einem geweihten Friedhof begraben werden konnten7.

Auf dem Gemälde einer Stadtansicht von Konrad Huber aus dem Jahr 1812 ist die Kirche St. Leonhard und das Benefiziatenhaus am rechten Rand gerade noch dargestellt. Es handelt sich hier aber um eine künstlerische Darstellung, die die historische Situation nicht genau dokumentiert. Das Benefiziatenhaus war nämlich nicht unmittelbar neben der Kirche gelegen. Der Sakristeianbau hingegen ist auf dem amtlichen Vermessungsplan auch zu finden. Leider ist keine weitere Darstellung der St.-Leonhard-Kirche überliefert.

Beim Bau des neuen Krankenhauses 1833-35 wurden der Turm und der Chor abgebrochen. Die St.-Leonhard-Kirche wurde als neuer Nordflügel in den Krankenhausbau integriert. Hierfür wurde ein neuer Chor in spätklassizistischer Formensprache neu erbaut. Dieser Chorraum im Nordrisalit ist von außen nicht als solcher zu erkennen. Hierdurch konnte die Kirche vom Krankenhaus aus direkt betreten werden. Das Langhaus hingegen blieb in seiner alten Form bestehen. Der neue Chor der Kirche öffnet sich mit rundbogigen Arkaden auf Freipfeilern zu Umgängen, die für Kranke als Beter und Gottesdienstteilnehmer gedacht waren. Der kassettierte Flachbogen gegen das Langhaus zu lässt die Hand des klassizistischen Architekten Rüber des Krankenhausbaus erkennen.

An Stelle des abgebrochenen Kirchturms wurde ein Dachreiterturm über dem Mittelportal des Krankenhauses gebaut. Dieser beherbergt zwei in Ulm gegossene barocke Glocken von 1744 und 1794. Letztere war zuvor in der Hl.-Geist-Kirche aufgehängt8.

Mit dem Neubau des Krankenhauses wurde an der Westseite der St.-Leonhard-Kirche ein Anbau vorgenommen. Der Anbau ist im Bauplan dargestellt und enthielt die Backstube, ein Wärterzimmer und die Totenkammer. Wohl um 1909 wurde dieser Anbau vergrößert (BA 18/1909 Anbau einer Irrenzelle u. eines Blatterabteiles an das Spital sowie Neubau einer Waschküche). In der Neuvermessung 1921 ist dieser Anbau eingetragen.

Da die Leonhardskirche als Übergangskirche nach dem Einsturz der Stadtpfarrkirche 1859 genutzt wurde und der Steinboden in der Winterszeit „namentlich für Kinder kaum zu ertragen ist“ wurde ein Bretterboden in die Kirche eingebaut. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 32 fl.

Um 1860 erhielt die Kirche neue neoromanische Altäre. Die wohl aufwendige Erneuerung der Kapellenausstattung, heute mangels Ansichten nicht mehr nachvollziehbar, brachte Werke des Münchner Bildhauers Riedmüller in diese Weißenhorner Kirche9. 1921 wurden die Altäre schon wieder entfernt und durch neue, dem Zeitgeist folgende, Altäre ersetzt.

1892 wurde im Spital innen und außen vieles repariert, auch in der St. Leonhards-Kirche wurde manches gerichtet. Anfangs Juli 1897 hat man in der St. Leonhardskirche ein neues schönes Pflaster gemacht.

Im Jahre 1921 bildete das 25-jährige Profeßjubiläum von M. Camilla Sonntag, Vinzentinerinnen-Oberin am Weißenhorner Krankenhaus, Anlass, sich von den Altären der Neoromanik zu trennen. Drei neue Altäre kamen in die Kirche; federführend war Albert Heinle jr. in Weißenhorn. Der jüngere Heinle war an der Kunstgewerbeschule München ausgebildet worden und verwirklichte hier sein erstes Gesamtkunstwerk im »Heimatstil«. Auch der Weißenhorner Bildhauer Basilius Gehring war an dieser Umgestaltung mit Skulpturen beteiligt.10

1980 wurde der westliche Anbau an die St. Leonhard Kirche angebrochen und der Westgiebel wieder freigestellt.

Bis zum 21.03.1995 bestand die kuriose Situation, dass die St.-Leonhard-Kirche im Krankenhaus der Stadtpfarrkirchenstiftung gehörte und die Hl.-Geist-Kirche der Spitalstiftung. Erst so spät fand man einen Weg, die beiden Kirchen gegeneinander zu tauschen. Die Pfarrkirchenstiftung behielt sich dabei aber das Eigentum an mehreren Kunstwerken vorbehalten und entfernte diese aus St. Leonhard11.

Die Neuordnung der Rechtsverhältnisse war für die Kreisspitalstiftung unter Direktor Konrad Hunger Anlass, mit der Restaurierung der Kirche zu beginnen und diese 1997/98 mit den Werkstätten Ludwig und Hans Amann, Weißenhorn, durchzuführen. Vor allem die Decken der Kirche in Chor und Langhaus waren absturzgefährdet und aufwendig zu sanieren. Als alter Besitz des Weißenhorner Spitals steht derzeit in der Nordwestecke unter der Empore nach aufwendiger Restaurierung eine Muttergottes mit Kind von Ferdinand Luidl um 1730. Abgeschlossen wurde die Sanierung mit dem erstmaligen Einbau einer Orgel (Weihe 14. 4. 2000)12. Der neobarocke Orgelprospekt stammt aus der Basilika St. Lorenz in Kempten und war dort nach dem letzten Orgelumbau als entbehrlich eingelagert worden. Dieser in aufwendiger Schnitzarbeit geschaffene Prospekt bildet in der Kapelle nun ein Pedant zu den ebenfalls neubarocken Altären.

Alljährlich von Advent bis Lichtmeß wird in der St. Leonhardskirche eine große Krippe mit Tempel, Geburtsstall, Figuren und vielen Tieren aufgestellt.

- Stadtarchiv Weißenhorn, U 24 ↩︎

- Der Satz lässt sich nicht sauber übersetzen. Insbesondere der Begriff ‚timeis‘ ist keine klare lateinische Konstruktion. Sinngemäß übersetzt dürfte es heißen: ‚Außerhalb der Mauern der Stadt aus Furcht, diese [bezogen dann auf die Stadt] zu zerstören‘. Mit diesem ‚zerstören‘ dürfte die Schädigung durch Krankheiten gemeint sein. ↩︎

- Leider ist aus der Urkunde keine genaue Lokalisierung des Grundstücks abzuleiten. Es könnte sich schon um das spätere Spitalgut, heute St.-Nikolaus-Str. 33, handeln. ↩︎

- Herzog Wolfgang von Bayern (Herzog Alhrechts Bruder) war ab 1490 hier zwei Jahre Pfleger; er ließ »ein Fenster machen nach St. Lienhart mit Bildnissen und Wappen« (Thoman). ↩︎

- Ordinariatsarchiv Augsburg, Kapitel Weißenhorn, Faszikel I., veröffentlicht in Mitteilungen I 1913/45 ↩︎

- Habel; Bayerische Kunstdenkmale – Stadt und Landkreis Neu-Ulm; 1966; Deutscher Kunstverlag, München ↩︎

- Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎

- Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎

- Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎

- Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎

- Ein romanisches Kruzifix, den Kreuzpartikel, das Kiefernreliquiar (um 1450/1500) und einen Meßkelch von 1542; Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎

- Die hinterspielige, einmanualige Orgel mit 11 Registern und Pedalkopf sowie interessanten Klangaussagen löste ein altes Harmonium ab. ↩︎