Das Volksbad Weißenhorn

Siehe hierzu auch den zusammenfassenden Beitrag ‚Medizin, Bader und Hygiene‚.

Mindestens seit Ende des 15. Jhdt. besaß die Stadt Weißenhorn zwei Badstuben, die innere Wettbach 6 und die äußere Illerberger Str. 9.

Die Haupteinnahme der Bader war das Badgeld; dieses betrug im Jahr 1598 für Scheren und Baden zwei Pfennige, im Jahre 1636 von einem Bürger einen Kreuzer und von einem Fremden zwei Kreuzer. Im Jahre 1680 gründeten drei Bürger aus „höchstnotdringlichen Ursachen“ ein zünftiges Baderhandwerk in Weißenhorn, nachdem sie in Mindelheim ein hochnotpeinliches Examen überstanden hatten1.

Obwohl gegen Anfang des 19. Jhdt. noch keine öffentliche Wasserversorgung in jedes Haus vorhanden war, verlor das Baderwesen zunehmend an Bedeutung. Die rückläufige Benutzung der Badstuben führte dazu, dass der Rat 1823 in einer gemeinsamen Sitzung des Magistrats und der GB beschloss, das innere Badhaus zu verkaufen, da es der Stadt nicht mehr nütze und der Unterhalt zu teuer werde. Die GB stimmten diesem Vorhaben zu. Dem äußeren Badhaus erging es nicht besser. Am 13.05.1836 beschloss der Rat: ‚Nachdem der Magistrat nicht gesinnt ist, das äussere Bad als solches brauchbar herzustellen und für die Zukunft zu unterhalten, indem eine Badeanstalt für die Commune kein absolutes Bedürfniß ist und nicht nur die Herstellung u. bauliche Unterhaltung eine bedeutende Last ist, sondern auch hinsichtlich des jährl. Aufwands an Brennholz sehr kostspielig fällt; so hat der Magistrat einstimmig beschlossen: Solle das äussere Bad samt Stadl u. Garten mit Zugabe der vollständigen Gemeindgerechtigkeit u. der Forst-Nutzung … verkauft, u. hierüber die Erklärung der Gemeindebevollmächtigten erhollt werden. Die Gemeindebevollmächtigten stimmten einem Verkauf zu.

In Weißenhorn gab es nun keine öffentliche Möglichkeit mehr, zu baden. Obwohl der Magistrat im Jahr 1836 kein Bedürfnis für eine Badestube sah und die beiden Bäder auflöste, wurde es doch in Teilen der Bevölkerung bedauert, keine Bademöglichkeit in der Stadt mehr zu haben. Besonders das steigende Hygienebewusstsein im 19. Jhdt rief Befürworter eines solchen Bades auf den Plan.

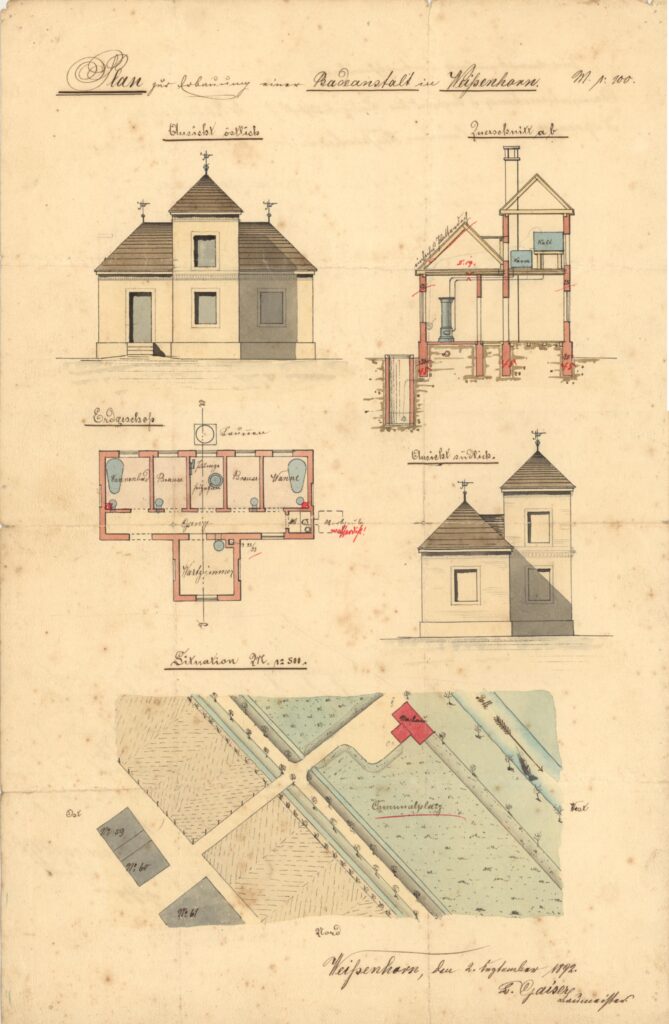

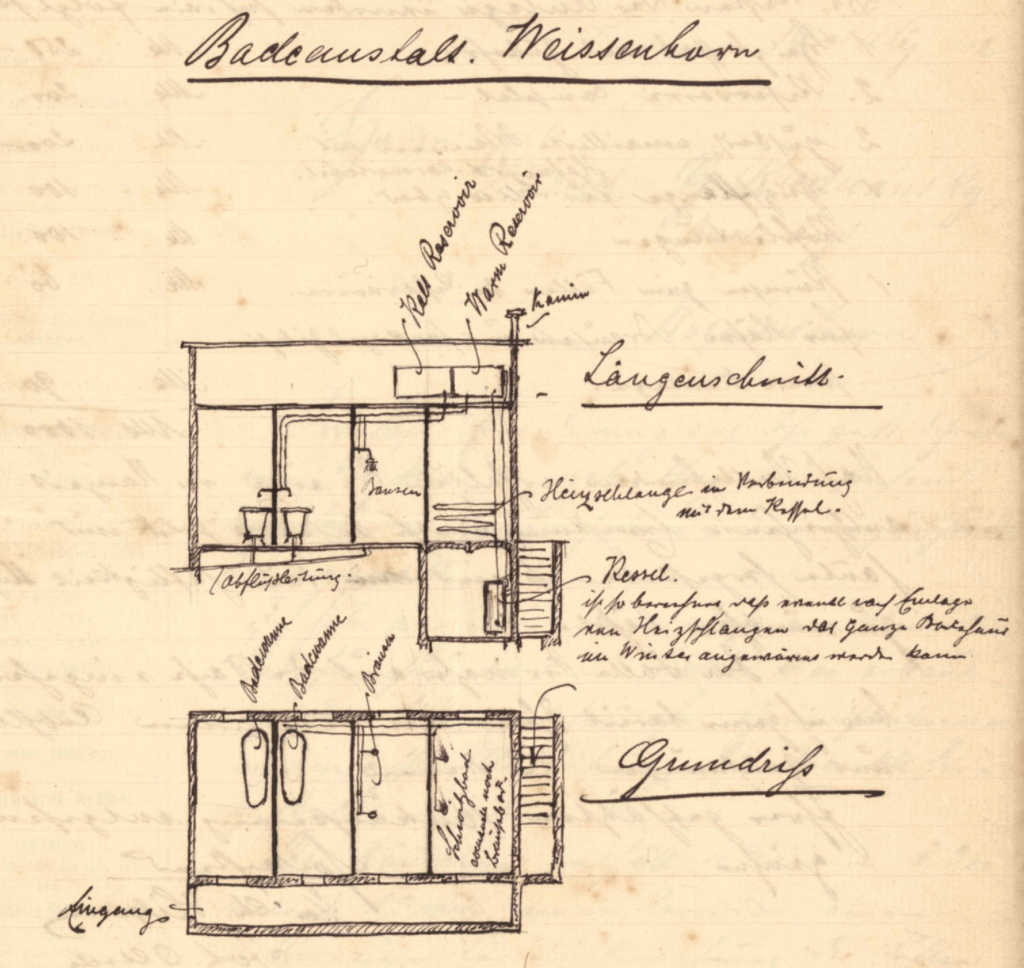

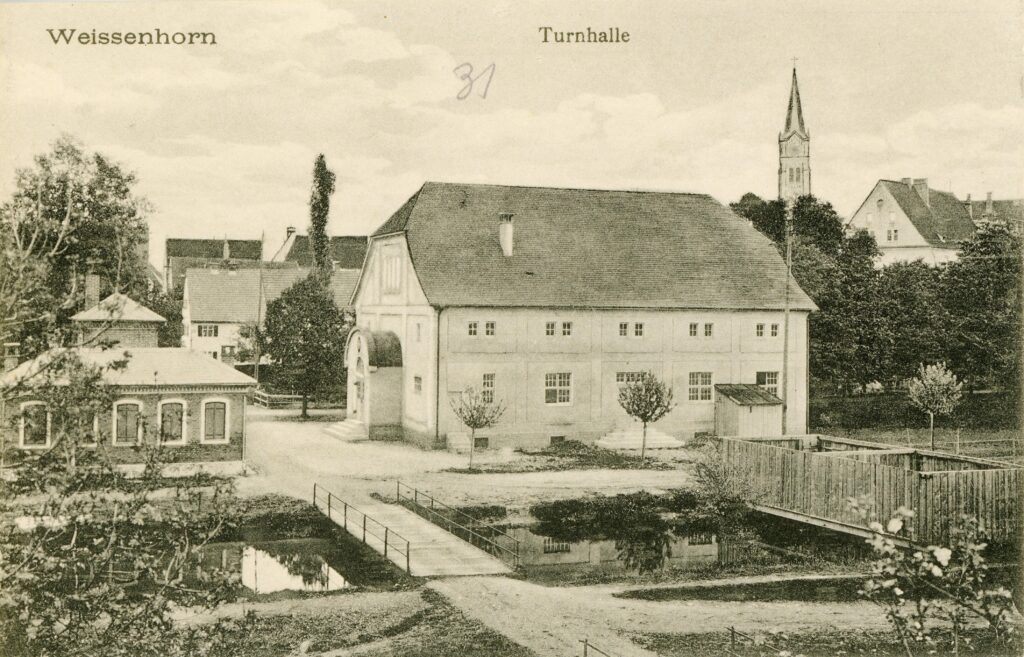

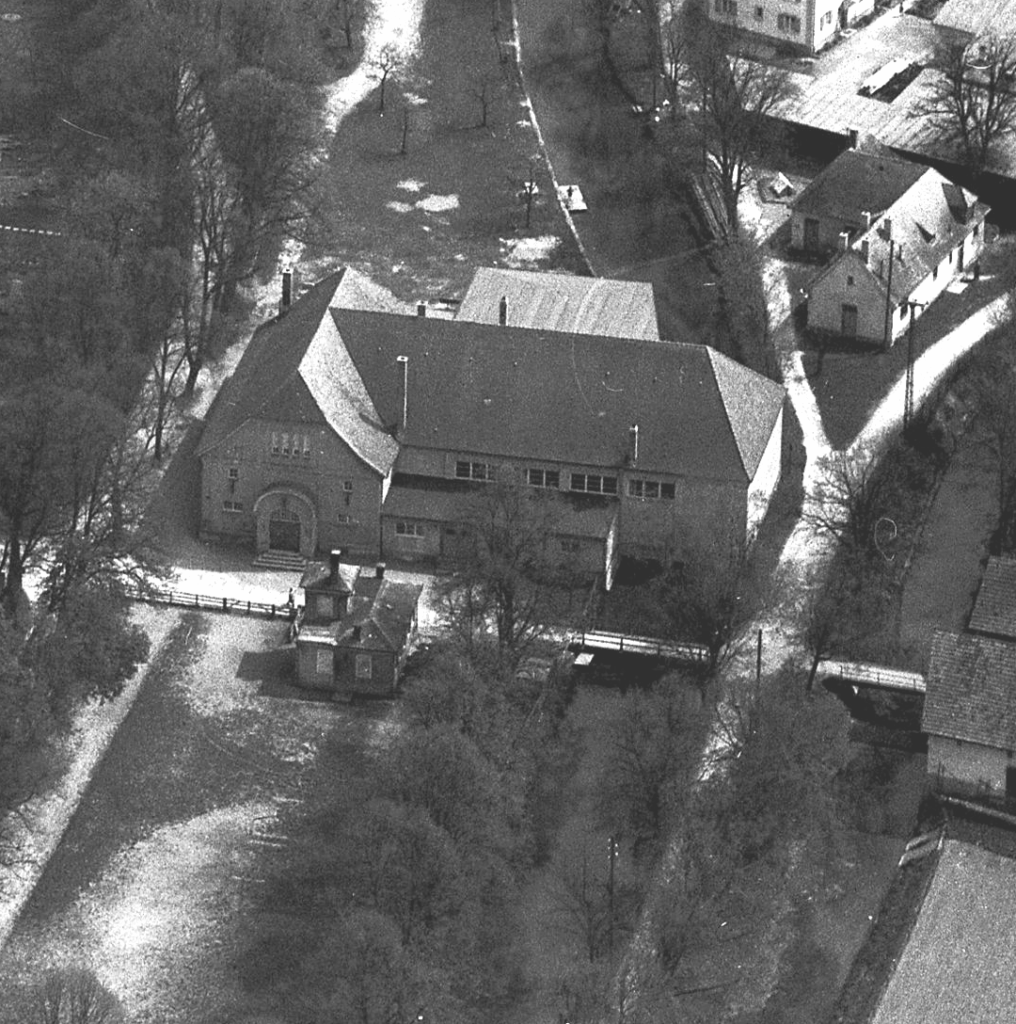

Im Jahre 1892 wurde daher mit privater Initiative ein Wannen- und Brausebad geplant, genannt Volksbad Weißenhorn. In einem Schreiben vom 25. August 1892 stellte der Vorstand Dr. Radwansky dieser damaligen Vereinigung hiesiger Einwohner, welche die Erbauung einer Volksbadeanstalt erstrebten, an den verehrlichen Magistrat Weißenhorn die Bitte, um eine kostenlose Überlassung eines Platzes für das Wannenbad. Zum Vorschlag kamen der Wiesenstreifen längs des Grabens am rechten Ufer der Roth, oder der freie Platz bei der Linde am linken Ufer der Roth, neben dem Viehmarkt. Durch den Beschluss des Stadtmagistrates vom 1. Oktober 1892 wurde der gewünschte Bauplatz unentgeltlich überlassen, sowie die Wahl des Platzes den Unternehmern freigestellt.

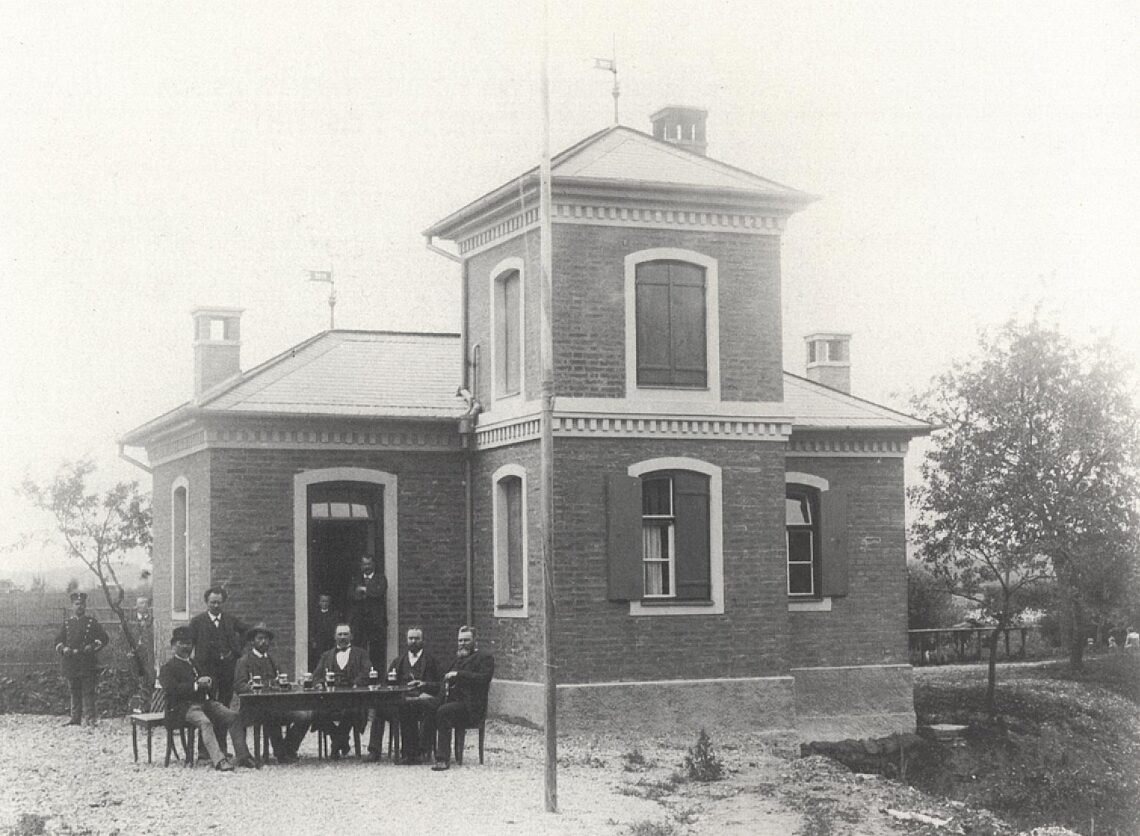

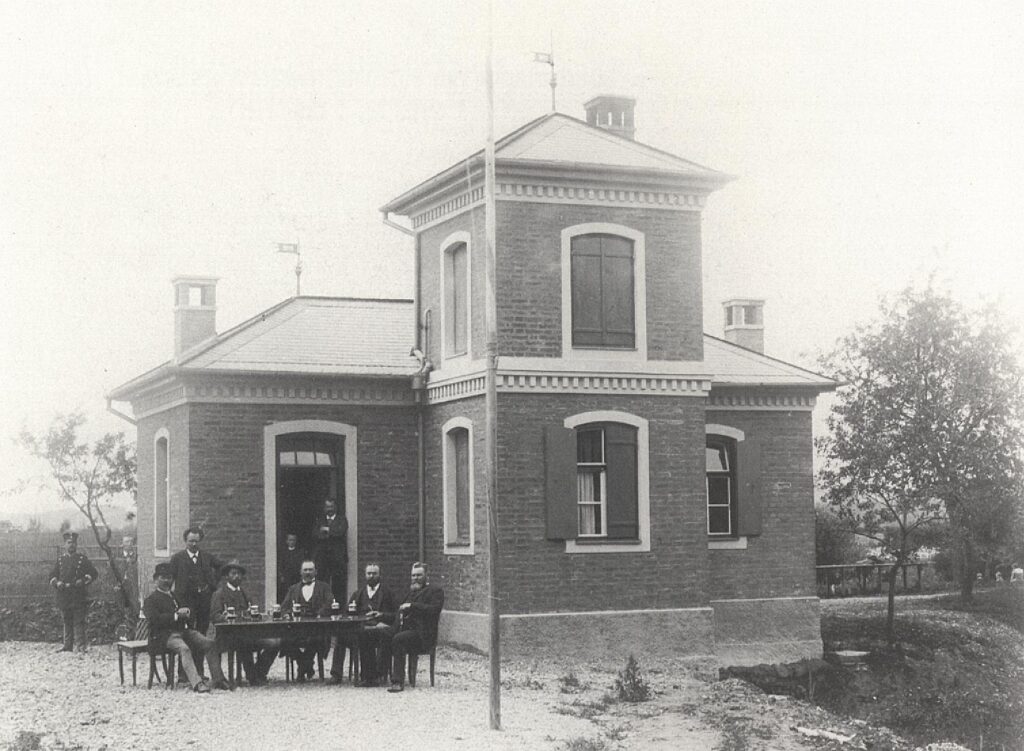

Am 6. Oktober 1892 wurde mit dem Bau am rechten Rothufer begonnen und am 8. Mai 1893 war der Bau vollendet sowie die technischen Einrichtungen bis zum 16. Mai fertiggestellt. Die gesamten Baukosten beliefen sich auf 4400 Mark und konnten von den Mitgliedern gedeckt werden. Als Bademeister wurde der Bader Konstantin Heckenberger benannt. Der Preis für ein Wannenbad betrug 55 Pfennig, ein Brausebad 25 Pfennig. Am 17. Mai 1893 fing man mit der Verabreichung der Bäder an. Am Pfingstmontag, 22. Mai 1893 feierte man die Eröffnung des Bades auf dem Engelkeller. Erster Vorstand Dr. Radwansky eröffnete die Feier mit dem Vortrag „Das Baden, ein Gebot der privaten und öffentlichen Gesundheitspflege“.2

Am 23.10.1895 gründete sich der Verein für Volksbäder in Weißenhorn. Schon das erste Jahr brachte dem Verein einen guten Erfolg. So wurden an 127 Badetagen 1049 Wannenbäder, 937 Brausebäder und 13 Schwitzbäder abgegeben. Das Bad war zunächst jeden Samstag ab 13 Uhr geöffnet3.

Neben dem Bad wurden, getrennt nach Geschlechtern, Holzhütten quer über die Roth errichtet, die es den Bürgern ermöglichten, im Fluss ein Bad zu nehmen. Als 1930 das neue Freibad bei den Bleichwiesen in Betrieb genommen wurde, bestand nach dieser Bademöglichkeit kein Bedarf mehr, die Holzverschläge wurden abgebaut.

Der Betrieb des Bades stellte sich allerdings für die Privatinitiative als teuer heraus. Der Verein suchte mehrfach um Übernahme des Volksbades in städtische Regie nach. Diesem Ersuchen wurde aber nicht entsprochen. Immerhin zahlte die Stadt im Jahr 1925 einen neuen Niederdruckdampfkessel für das Volksbad. Noch am 07.06.1935 lehnte die Stadt es ab, das Volksbad in städt. Regie zu übernehmen. 1936 löste sich der Verein auf, so dass der Stadt nichts anderes überblieb, als den Badebetrieb nun als städtische Aufgabe zu übernehmen. 1940 musste der Badeofen noch einmal repariert werden.

Nach dem II. Weltkrieg wurden die Badewannen von der amerikanischen Besatzungsmacht aus dem Volksbad geplündert. Am 28.12.1945 beschloss der Stadtrat, diese fünf Badewannen sobald als möglich wieder einzubauen, um den Badebetrieb bei der etwaigen Zuweisung von Kohlen für die Allgemeinheit wieder aufnehmen zu können. Am 09.07.1948 wurde das Volksbad wieder in Betrieb genommen, die Einweihung fand am 18.08.1948 statt.

1950 wurde eine neue Zentralheizung in das Bad eingebaut. Im Jahr 1952 wurden 4000 Wannenbäder verabfolgt. Mit den Einnahmen des Volksbades konnten 1953 und 1954 die Fliesen in den Badekabinen erneuert werden. Die Preise betrugen für 1 Wannen-Vollbad 50 Pfg., für 5

Wannenbäder 2.- DM, für 1 Brausebad 20 Pfg. und für 1 Fichtennadel-Extrakt-Bad = 1.50 DM.

1957 machte das Bad ein Defizit von 104,96 DM. Daher wurde der Preis für ein Wannenbad von 0,70 auf 1,00 DM erhöht.

Der Zustand des Bades verschlechterte sich zusehends. 1962 wurden noch 3000 Bäder genommen. Eine Instandsetzung der Badekabinen würde ca. 15-20.000 DM kosten. 1965 beschloss der Stadtrat, nur so viel in die Instandsetzung zu investieren wie vertretbar sei, max. 10.000 DM. Stbm Lieb untersuchte den Einbau eines Wannenbades in das Schlachthaus und in die ehem. Landwirtschaftsschule, wobei das Schlachthaus als nicht geeignet angesehen wurde. Auch die Schulstr. 4 hielt man hierzu für zu schade. Am 27.09.1965 wurden die Bauarbeiten vergeben. Im Jahr 1966 wurden die Badgebühren für ein Wannenbad auf 1,50 DM angehoben. Im Jahre 1969 wurden noch 1790 Wannenbäder registriert.

1970 war der Heizkessel im Wannenbad durchgebrannt, eine Erneuerung würde 3300 DM kosten. Der BA hielt das Wannenbad nicht mehr für rentabel und schlug vor, einen gebrauchten Kessel einzubauen. Das Gebäude werde wohl in 5-8 Jahren endlich abgebrochen.

1970 wurde das Bad noch für 2500 Bäder genutzt, 1971 sogar noch für 2944 Bäder, mit einem geringen Überschuss von 283,14 DM.

Im Jahr 1972 beantragte der TSV, an die Turn- und Stadthalle ein Foyer mit WC-Anlagen anzubauen. Hierfür stand das Volksbad im Weg. In der Sitzung am 03.10.1972 beschloss der Stadtrat, da das Wannenbad wegen des Bauvorhabens des Turnvereins abgebrochen werden soll, sollen keine Investitionen zur Reparatur des Kessels mehr vorgenommen werden. Am 08.02.1973 war es dann soweit, dass die Kesselanlage ihren Geist vollständig aufgab und das Wannenbad geschlossen werden musste.

Am 12.11.1973 wurde der Auftrag zum Abbruch des Volksbades für 700 DM an die Fa. Probst erteilt.