Das Weißenhorner Krankenhaus

Dieser Beitrag stellt die rein bauliche Entwicklung des Weißenhorner Krankenhauses dar, getrennt nach den einzelnen Baukörpern. Die organisatorischen, stiftungsmäßigen, personellen, politischen und finanziellen Aspekte der Krankenhausgeschichte werden im Beitrag Spital – Krankenhaus – Klinik behandelt. Auch der Geschichte der Vorgängerbauten, der St.-Leohard-Kirche (Bauteil A), dem Leprosenhaus und dem Benefiziatenhaus sind eigene Artikel gewidmet.

In diesen Beitrag wurde in großen Teilen, besonders für den krankenhaustechnischen und -organisatorischen Bereich, die Abschlussarbeit von Frau Sabine Ottenweiler, Ulm, im Fach Krankenhausbau ‚Leitung des Pflegedienstes‘ am Berufsfortbildungswerk Stuttgart vom August 1996 eingearbeitet. Besonderer Dank gilt außerdem Herrn Dr. Johannes Kleber und Herrn Konrad Hunger für die Unterstützung bei der Ausarbeitung des Beitrags.

Inhalt

- 1 Das Armen- und Krankenspital, Günzburger Str. 41

- 1.1 Neubau 1833 (Bauteil B)

- 1.2 Der westliche Krankenhausanbau 1909 (C)

- 1.3 Krankenhaushof und Holzlege 1833 (D)

- 1.4 Nebengebäude (E)

- 1.5 Altenheim 1943 (F)

- 1.6 Erweiterungsbau 1951-53 (G)

- 1.7 Garagengebäude mit Trafostation 1966 (I)

- 1.8 Neubau eines OP-Gebäudes 1977 (J)

- 1.9 Küchenanbau 1983 (L)

- 1.10 Physikalische Therapie 1984 (M)

- 1.11 Krankenhauserweiterung 2001 (N)

- 1.12 Interimsgebäude in Modulbauweise 2010 (P)

- 1.13 Überdachung des Innenhofs 2011 (Q)

- 1.14 Palliativstation 2008-2014 (R)

- 1.15 Neue Krankenhausküche 2008 (S)

- 1.16 Ausbau der Stiftungsklinik

- 2 Außenanlagen

- 3 Das Schwesternwohnheim (H) Günzburger Str. 45

- 4 Das Rettungsdienstgebäude (K)

- 5 Das Parkhaus (O) Günzburger Str. 43

Das Armen- und Krankenspital, Günzburger Str. 41

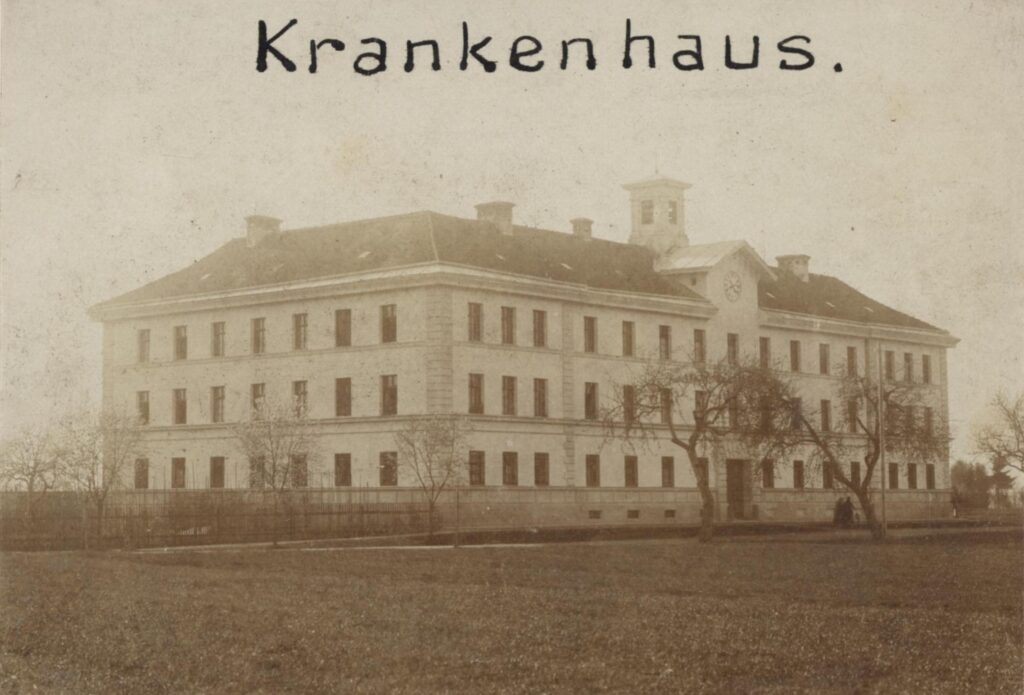

Neubau 1833 (Bauteil B)

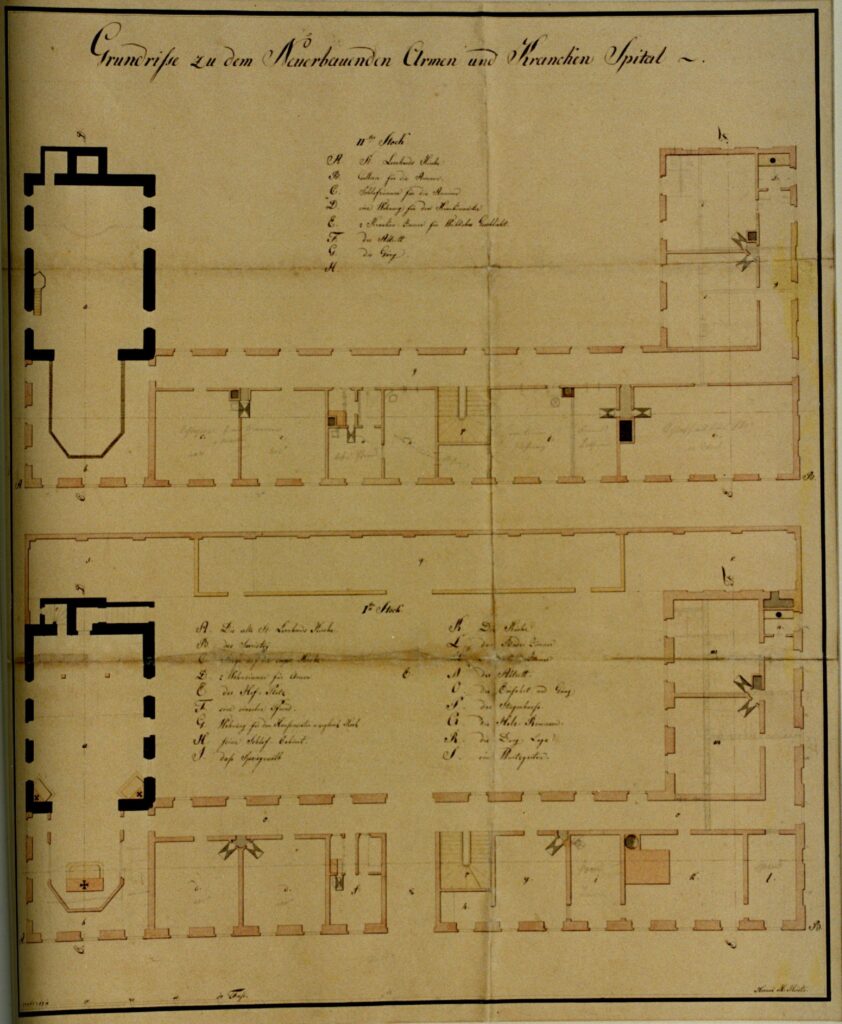

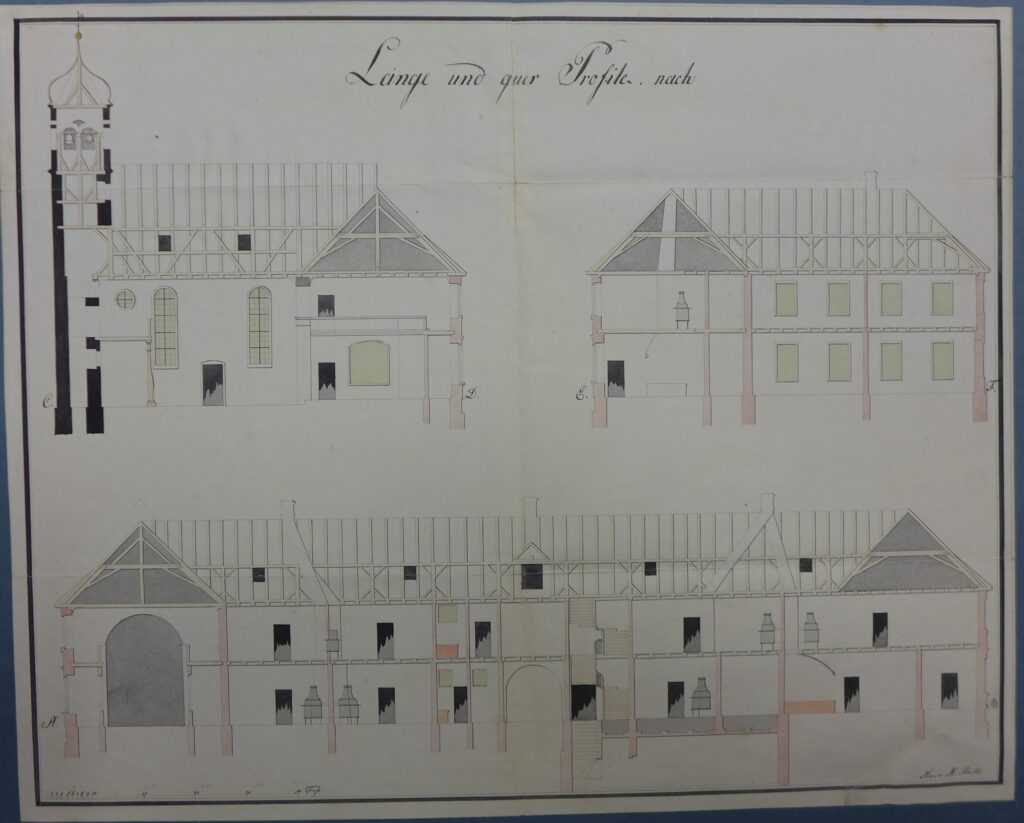

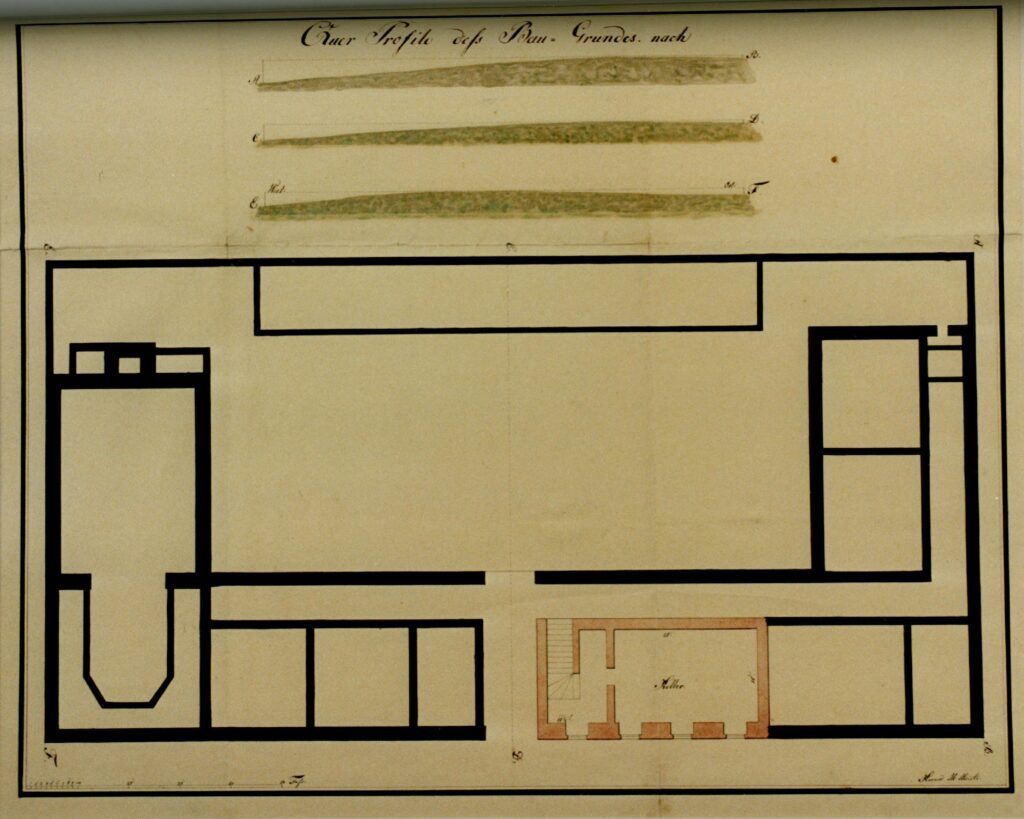

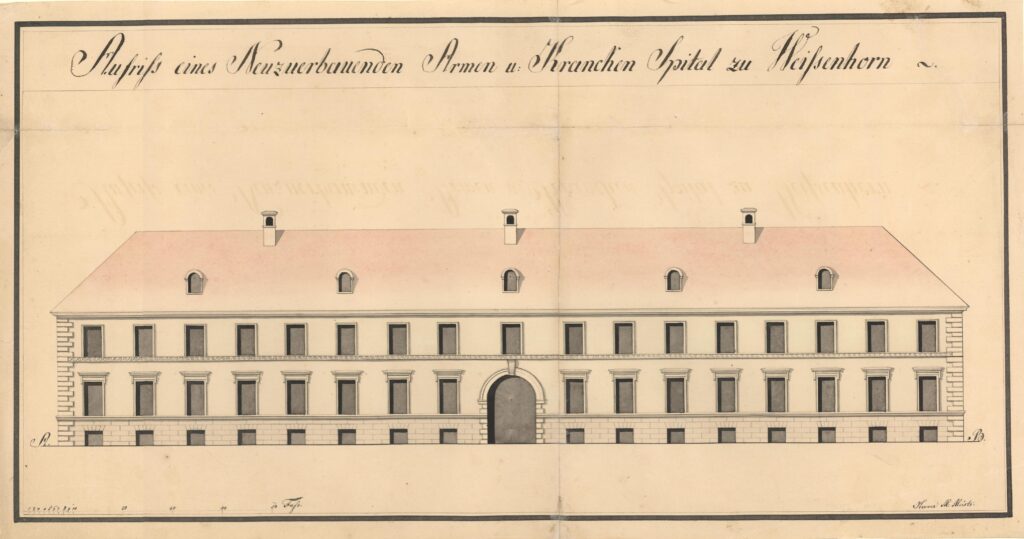

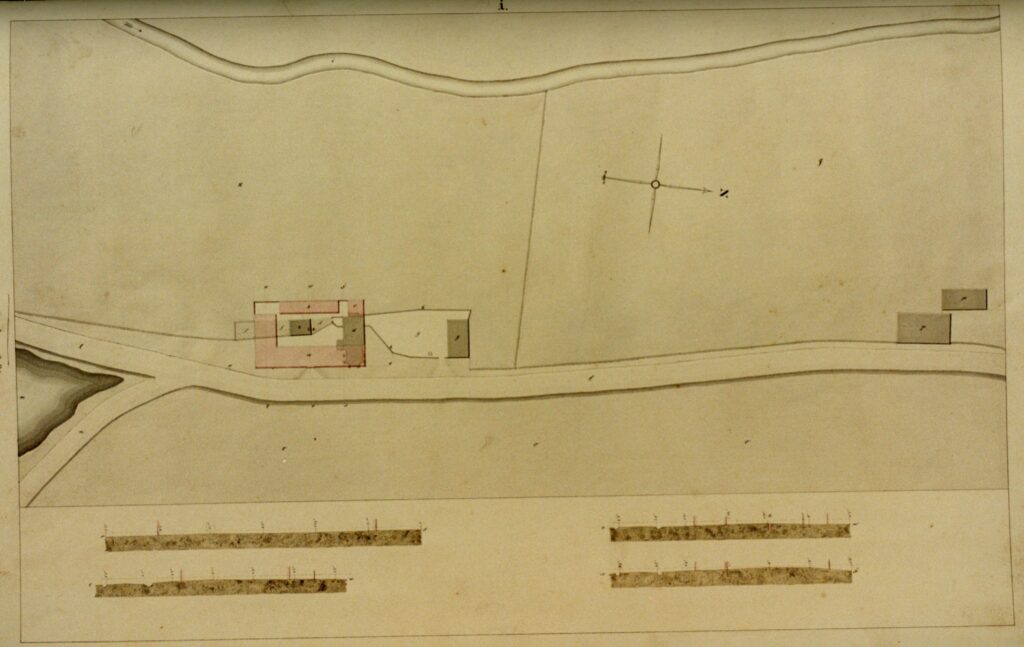

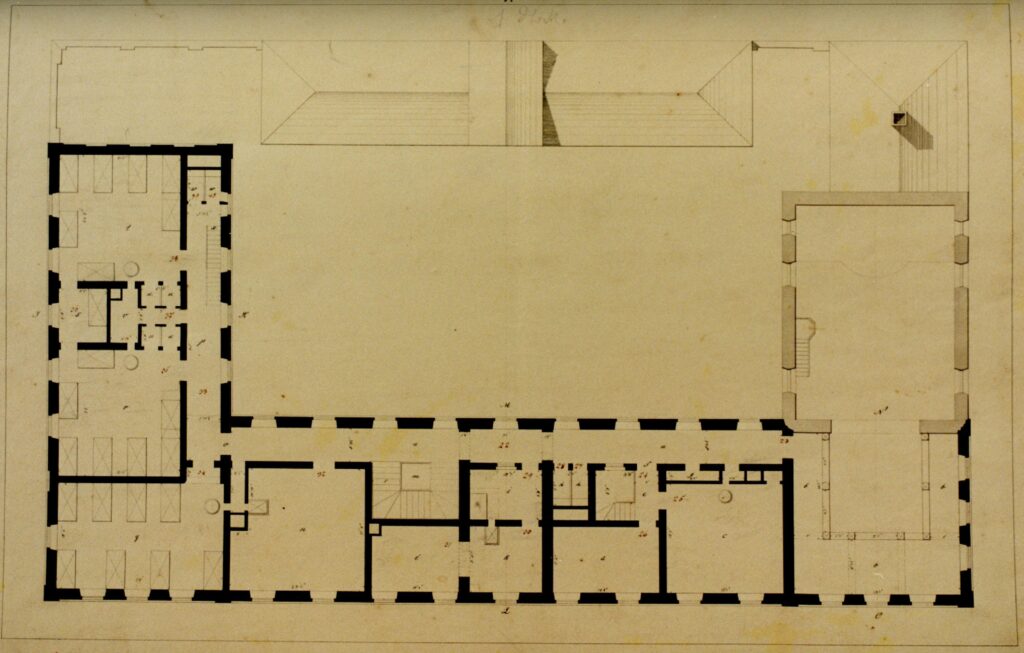

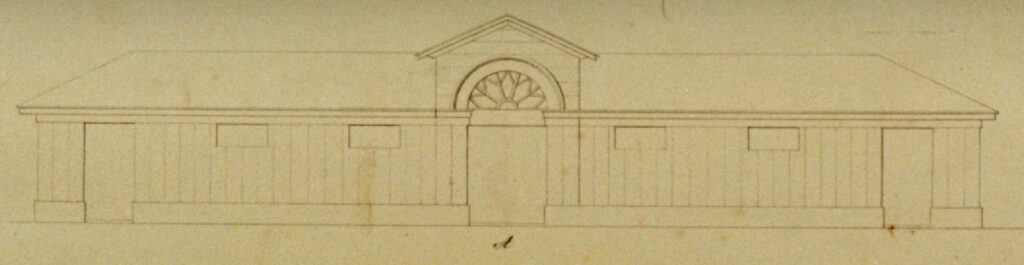

Entwurf Maurermeister Kerner

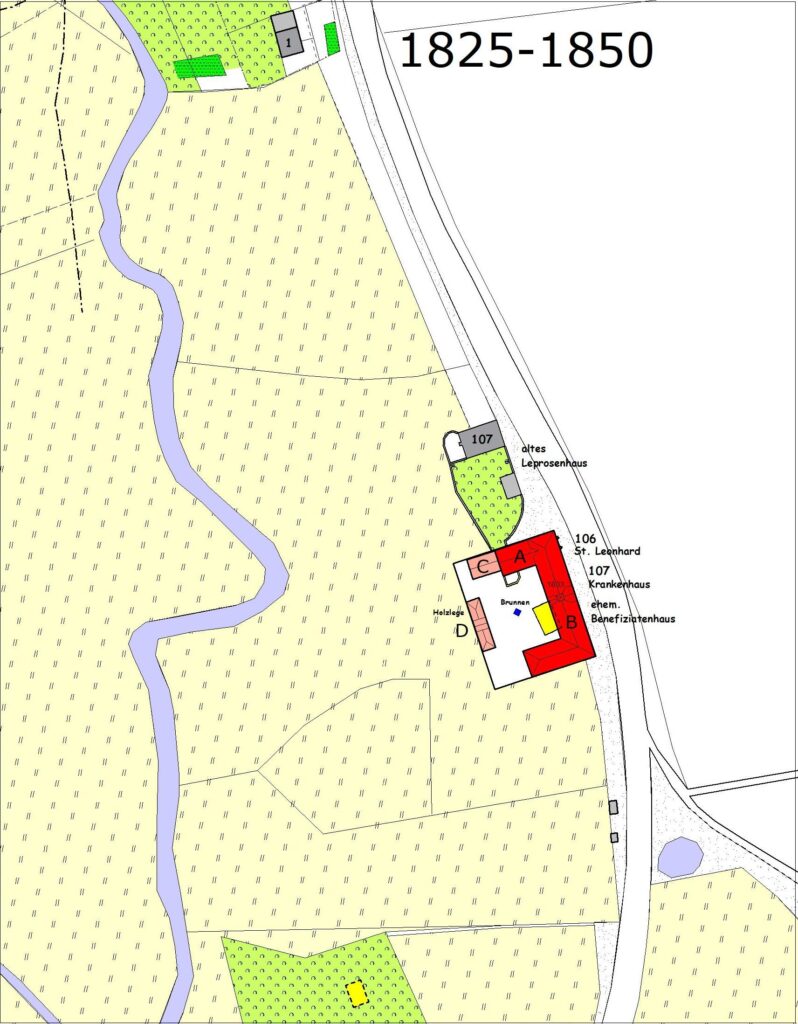

Um 1825 erkannte der Magistrat der Stadt Weißenhorn, dass das alte Leprosenhaus aus dem 15. Jhdt. nicht mehr die wachsenden Ansprüche an Hygiene und den medizinischen Fortschritt erfüllen konnte. Man plante einen Neubau im Bereich des Leprosenhauses und beauftragte den örtlichen Maurermeister Kerner mit einer Planung. Dieser entwarf ein nur zweigeschossiges langgestrecktes Gebäude. Die St.-Leonhard-Kirche sollte auf der Südseite in den Neubau integriert werden.

Bei diesem Entwurf wäre der Kirchturm von St. Leonhard erhalten geblieben, das Krankenhaus hätte keinen Glockenturm erhalten.

Dieser Entwurf fand jedoch nicht die Zustimmung der Regierung von Schwaben. Der Entwurf wies deutliche Mängel auf und entsprach nicht mehr dem damals aktuellen Standard im Krankenhausbau.

So fehlte dem Entwurf, trotz verbrieften Wohnrechts des Benefiziaten, die Pfarrwohnung, die Krankensäle waren zu Lasten von Funktionsräumen im Erdgeschoß bzw. 1. Stock untergebracht und auch vom übrigen Anstaltsbereich nicht mittels eines Eingangs abgetrennt. Größter Nachteil des Entwurfs aber waren die fehlenden „Bamberger Säle“. Das gesamte Gebäude verfügte lediglich über eine Toilette pro Stockwerk, insbesondere bewegliche Abtritte in den Krankensälen waren nicht vorgesehen. Die Fäkalien wären zudem auch nicht in einer unterirdischen Grube gesammelt worden, sondern flössen, von der Geruchs- und Fliegenbelästigung kaum vorstellbar, in eine hinter den Krankensälen befindliche Dung- Grube! Daneben fehlte für die oberen Krankenzimmer auch der Treppenzugang zum Bad mit der Konsequenz, dass die Patienten die Haupttreppe nehmen mussten um dorthin zu gelangen. Schließlich waren für Pfründner keine Wohnungen, sondern nur ein kleiner Raum mit Schlafnische ohne Küche vorgesehen.

Exkurs zur Krankenhausgeschichte

Im Laufe des 18. Jhdt. entwickelte sich der Krankenhausbau weg von der ausschließlichen Unterbringung kranker Personen hin zu Heilstätten mit medizinischer Versorgung. Bereits im 17. Jhdt. wurde, ausgehend von der Universität Padua, die Unterweisung der Medizinstudenten am Krankenbett, der klinische Unterricht, eingeführt. Im Jahr 1710 wurde in Berlin die Charité als Pestkrankenhaus gegründet und 1727 zum ‚Lazareth und Hospital‘ für das 1724 gegründete, staatliche ‚Collegium medico-chirurgicum‘ ausgebaut. Ähnliche Einrichtungen entstanden 1717 in Halle/Saale (Collegium clinicim Halense) und 1770 eine erstmals als ‚Krankenhauß‘ bezeichnete Anstalt in Nürnberg. 1784 setzte das ‚Allgemeine Krankenhaus‘ in Wien Maßstäbe hinsichtlich Lage, Struktur, Ausgestaltung und Einrichtung.

Wegweisend für den deutschen Krankenhausbau in der Biedermeierzeit wurde das 1789 vollendete ‚Allgemeine Krankenhaus‘ in Bamberg. Es gewann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine kaum zu unterschätzende Bedeutung und wurde Vorbild künftiger Anstalten.

Die in Bamberg entwickelten sanitärhygienischen Errungenschaften, wie die permanente Be- und Entlüftung der Krankensäle, die sofortige Fäkalienbeseitigung, die Wasch- und Bademöglichkeiten sowie die umweltfreundliche Lage hatten ein beachtlich hohes Niveau der Krankenhaushygiene geschaffen, dem man damals kaum etwas an Vorbildlichkeit Vergleichbares entgegensetzen konnte. Ein besonderes Novum hierbei waren die sogenannten ‚Bamberger Säle‘. Hierbei handelt es sich um einen Verschlag zwischen zwei Krankenzimmern, der zu jedem Krankensaal hin zwei „bewegliche Abtritte“ aufnahm. Der jeweils zwischen zwei Sälen angelegte Toilettenraum machte es möglich, flexible Aborte zu installieren, die vom zwischen den Krankenzimmern gelegenen Gang gereinigt werden konnten und welche vor allem dazu dienten, die übelriechende Luft, in der man „krankmachende Kontagien“ fürchtete, aus den Sälen fernzuhalten.

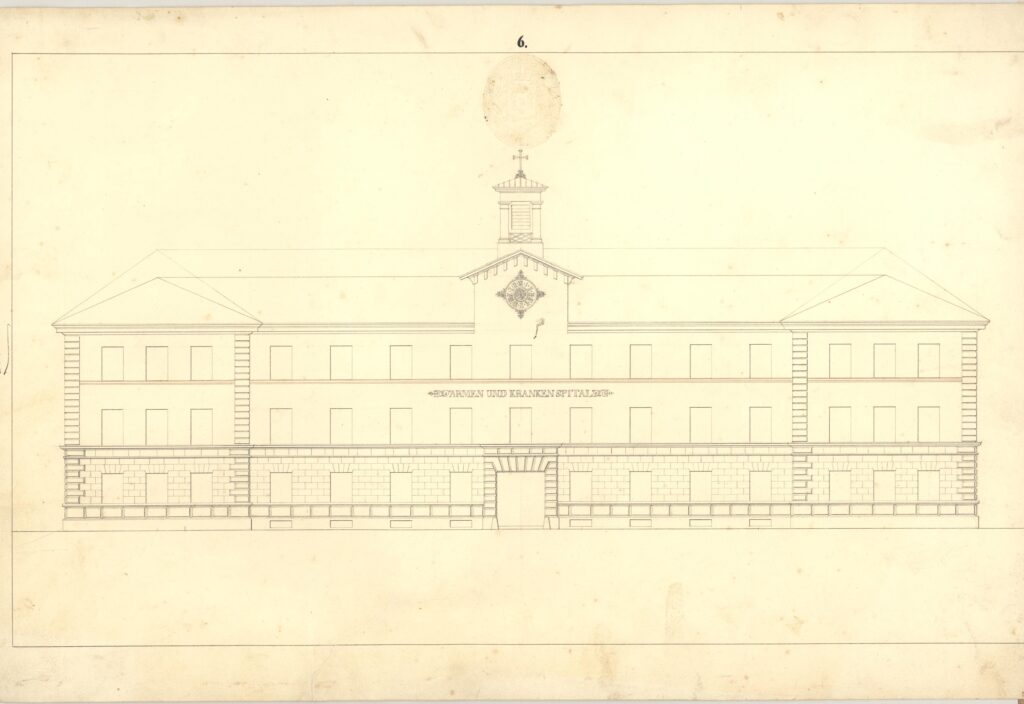

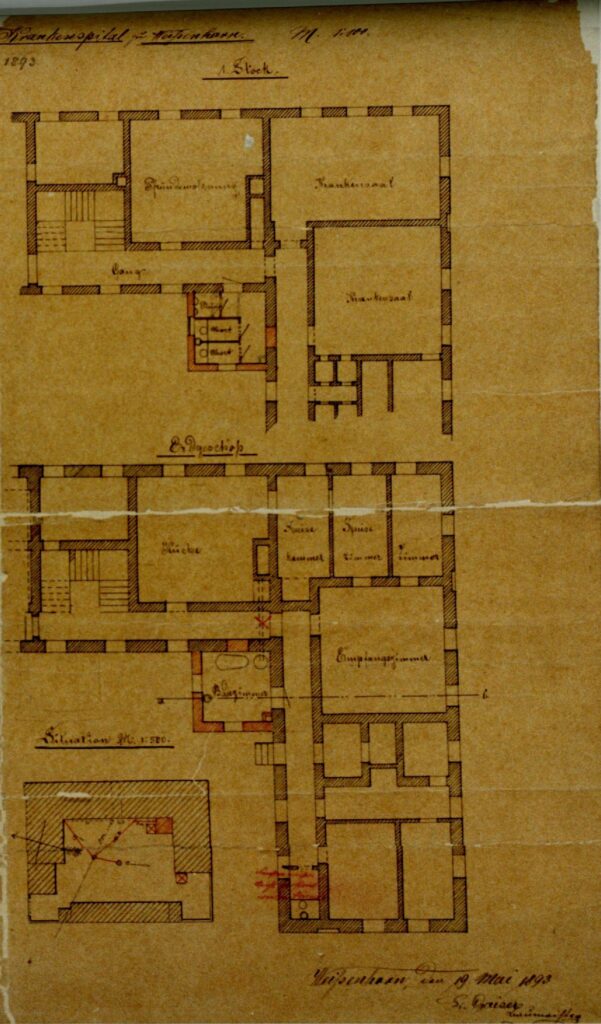

Entwurf Civilbauinspector Eduard Rüber

So wurde auf Empfehlung der Regierung von Schwaben und Neuburg der kgl. Civilbauinspector Eduard Rüber1 mit einem Alternativentwurf beauftragt.

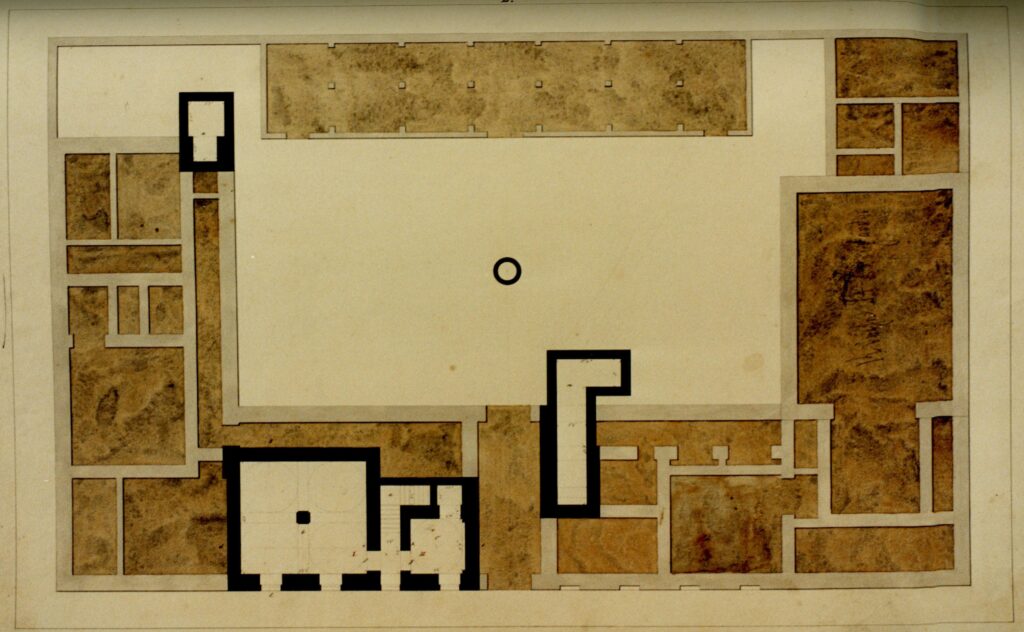

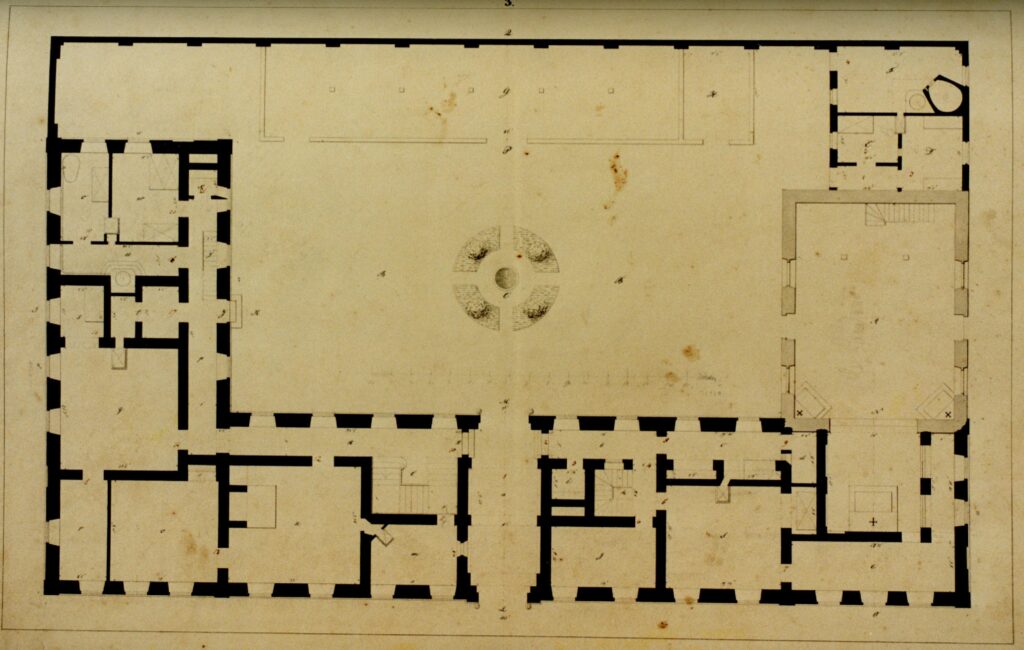

Es war wohl auch eine gehörige Portion Protektionismus dabei, man sah die örtlichen Maurermeister nicht gerne als Planer. Der Rübersche Entwurf stellte die erwähnten Mängel ab. Der Plan sah nun ein dreigeschossiges Gebäude vor und integrierte die St.-Leonhard-Kirche in den Nordflügel, wonach das Leprosenhaus zunächst stehen gelassen werden konnte. Dafür wurde das südlich gelegene Benefiziatenhaus geopfert, was sich damals aber auch schon in einem schlechten Zustand befunden haben muss.

Die Rübersche Planung ging auch von einem umfangreicheren Raumprogramm aus. Er brach den alten Kirchturm ab und verpasste dem Krankenhaus einen Mittelrisaliten mit einem Glockenturm. An Stelle des alten Turms baute er ein Nebengebäude mit Bäckerei (C), so dass die St.-Leonhard-Kirche nun im Osten und Westen eingebaut und von außen nicht mehr als Kirche erkennbar war.

Das Krankenhaus wurde also nach dem Entwurf von Rüber ausgeführt. Am 18.07.1833 wurde der Grundstein gelegt. Anwesend war Graf Friedrich Fugger, der kgl. Kreisbaurat, die Beamten von der Herrschaft und von Roggenburg, mehrere Geistliche und vor allem die Vertreter der Stadt. In eine feste Hülse brachte man das Bild des Königs Ludwig, mehrere Urkunden, bayerische und griechische Münzen, ein Fläschchen Wein und eines mit gutem neuen Kern. Die Hülse wurde in eine Versenkung des Grundsteins gelegt. Maurermeister war Sebastian Kerner, Zimmermeister Andreas Abt, Bauführer Moritz Degmaier aus Augsburg. 1833 wurde der Bau so weit geführt, dass er im Dezember um 10 000 fl. in die Brandversicherung kam. 1834 arbeitete man am Verputz und der Fertigstellung. Im Januar 1835 sollte man für kranke Handwerksburschen einige Zimmer fertigstellen; endlich kamen die Öfen und ein Herd in die Küche. Im August war der Bau ziemlich fertig, nur musste einiges nachgebessert werden. Nun ging es an die innere Einrichtung. Im Herbst 1836 am 3. Oktober wurde das Gebäude bezogen, auch die Pfründner-Abteilung. Der erste, der am 6. Februar 1837 starb, war der Hausmeister Xaver Baur2.

Das neue Krankenhaus diente sowohl der Versorgung der Kranken als auch als Altersheim. Es beherbergte den Benefiziaten, den Hausmeister und die Spitalköchin. Es erhielt die Bezeichnung: ‚Armen und Kranken Spital‘.

1856 wurde die Führung des Krankenhauses den ‚barmherzigen Schwestern in Bayern‘ übertragen. Diesen oblag der Betrieb bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Im gleichen Jahr erhielt der Turm am Spital eine Uhr.

Die erste Abbildung des neuen Krankenhauses wurde um 1840 von einem unbekannten Künstler geschaffen. Es folgten 1875 eine Lithographie von H. Löffler und 1879 eine solche von Franz Deibler.

Die Wasserversorgung des Krankenhauses erfolgte über einen eigenen Pumpwasserbrunnen im Krankenhaushof. 1912-13 wurde in Weißenhorn eine zentrale Wasserversorgung hergestellt, an die auch das Krankenhaus angeschlossen wurde.

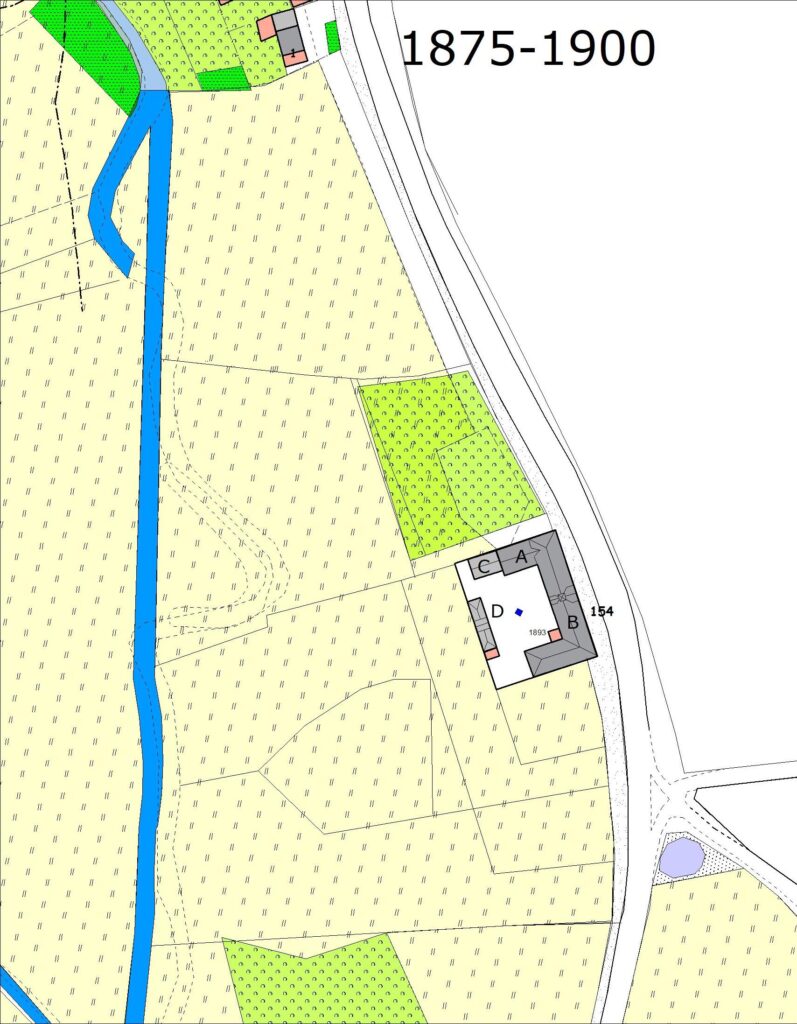

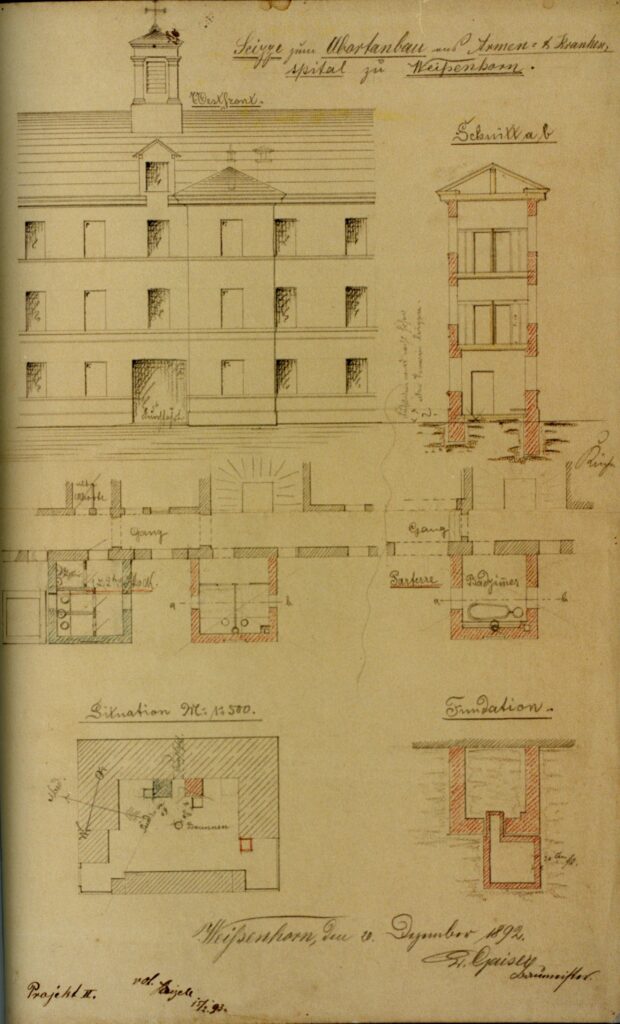

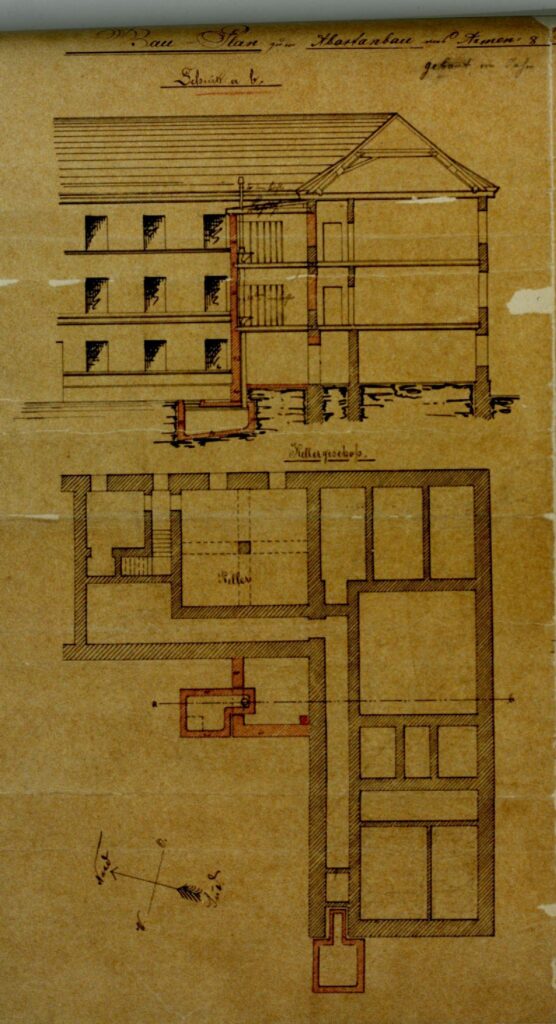

1892/93 erfolgte der Anbau eines Aborts. Hierbei wurde der Abort in eine Klärgrube eingeleitet. Das Überwasser wurde durch einen Kanal in die Roth geleitet.

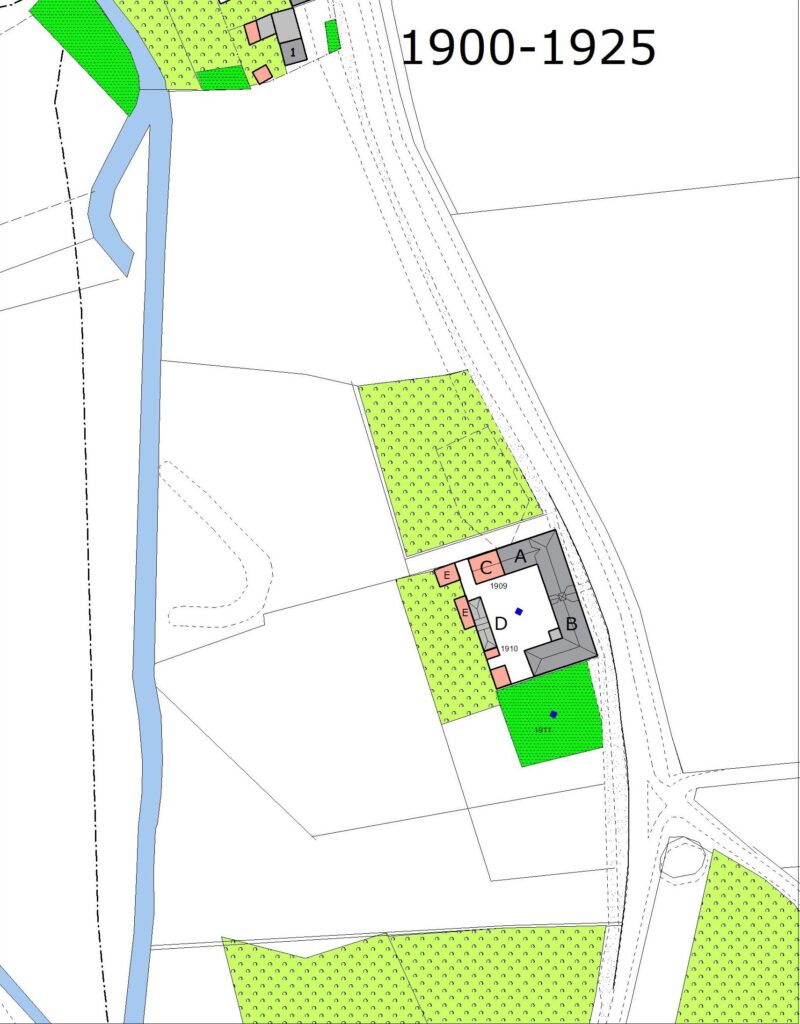

Um 1900 umfasste das Krankenhaus 37 Betten. Ab 1905 gab es elektrisches Licht im Krankenhaus und ab 1909 auch einen Telefonanschluss. Nach einem Beschluss des Stadtrats am 26.11.1908 wurden 1910 aufgrund eines Gutachtens des Amtsarztes der westliche Anbau (C) abgebrochen und durcvh einen zweigeschossigen Neubau ersetzt. ördliche einige Umbauarbeiten vorgenommen. Es gab jetzt eine Zelle für Geisteskranke (Irrenzelle), ein Abteil für Personen mit ansteckenden Krankheiten (Blatternabteil), ein Zimmer für Geschlechtskranke und eines für Typhuskranke, ferner Raum zur Aufstellung des Desinfektionsapparats, Wärterzimmer, Waschküche und Abort, auch wurde eine Waschküche und ein Schweinestall angebaut. Zunächst lehnte der Magistrat die baulichen Maßnahmen im Krankenhaus wegen der hohen Kosten von 20.000 RM ab, dann wurde aber doch mit dem Bezirksamt eine einvernehmliche Regelung getroffen.

Während des Ersten Weltkriegs wurden im Krankenhaus Kriegsverwundete untergebracht. Die Stiftung zeichnete im Jahr 1916 Kriegsanleihen im Wert von 50.000 M.

1917 erfolgte der Einbau eines Fettabscheiders zur Fettrückgewinnung.

Nach dem Ersten Weltkrieg ersuchte der Arzt Dr. Reichold um Einbau eines Operationssaales in das Krankenhaus. Der Stadtrat bedauerte, dem Gesuch nicht stattgeben zu können, da die nötigen Räumlichkeiten nicht vorhanden seien. In der nächsten Sitzung beschloss der Stadtrat einen Ortstermin mit dem Arzt vorzunehmen und fand auch eine Lösung. 1921 wurde auch ein Röntgenapparat angeschafft.

1920 wurde am Krankenhaus eine Gedenktafel für Peter Arnold auf Kosten der Spitalstiftung angebracht.

1924 wurde ein neuer Kanal zur Roth verlegt. Da die Krankensäle nicht mehr als zeitgemäß angesehen wurden, fanden 1928 erste Überlegungen über einen Anbau statt. Die Kosten waren aber nicht zu bewältigen, und so kam dieser Anbau erst 20 Jahre später.

1931 wurde das Krankenhaus mit einer Zentralheizung ausgestattet. Die Fa. Diller, Augsburg, kaufte die Kesselanlage der Kling’schen Fabrik in der Maria-Theresia-Str. für 2.200 RM, wenn sie außer der Zentralheizung in der Haushaltungsschule auch die Zentralheizung im Spital mit einem Kostenaufwand von 5.000 – 6.000 RM übertragen bekäme. Am 21.08.1931 erging der Auftrag zum Einbau einer Zentralheizung in das Spital an die Fa. Diller, Augsburg, zum Preis von 4.715 RM. 1937 wurde die Heizung um den Isolierbau erweitert. 1935 wurde die Krankenhausküche instandgesetzt.

In den 1930er-Jahren erhielt das Gebäude den Namen ‚Krankenhaus-Bürgerheim‘.

Als ABM-Maßnahmen wurden 1933-35 die Parkettböden im Krankenhaus instandgesetzt. Außerdem wurden die Waschräume, Wandschränke und die Krankenhausküche in diesem Zug renoviert.

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde 1941 ein Luftschutzkeller eingebaut.

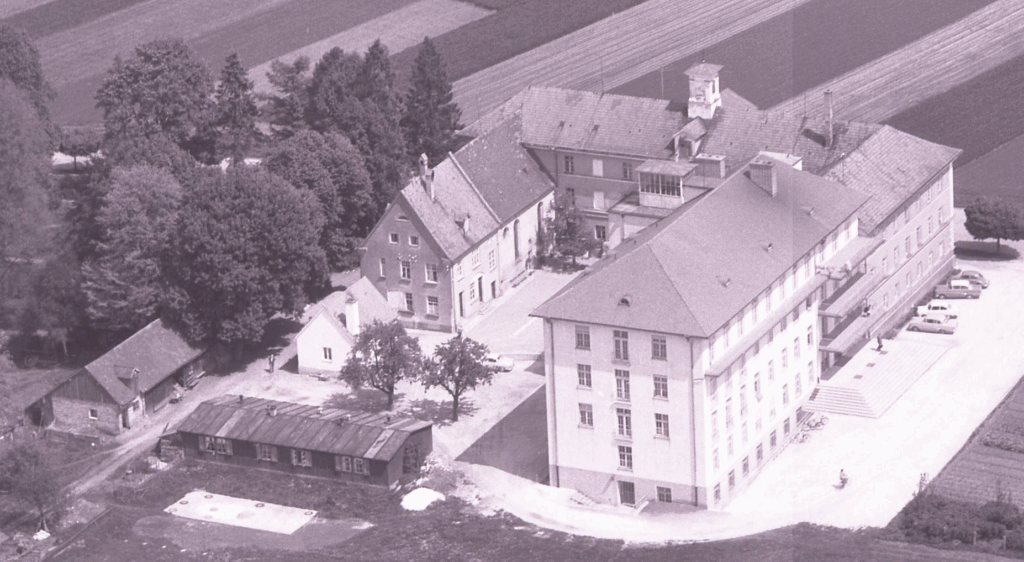

Beim Anbau der Krankenhauserweiterung (Bauteil G) 1951/53 wurde das Walmdach des Südflügels zu einem Satteldach umgebaut, um einen besseren Anschluss des Daches an den Neubau zu erhalten. Das 1. OG des Altbaus wurde anschließend vollständig als Altenheim genutzt.

1959 wurde im Innenhofbereich eine neue Küche angebaut. Das unterkellerte Küchengebäude war über das alte Durchfahrtstor zu erreichen und besaß einen weiteren Zugang zum Hof hin für die Andienung mit Warenlieferungen. In den vier Räumen waren eine Gemüseputze, ein Vorratsraum, ein Kühlraum – der Sanitäranbau von 1893, das Büro des Küchenleiters und die eigentliche Küche mit Spülnische untergebracht. Diese war ausgestattet mit Kochkessel unterschiedlichen Fassungsvermögens, zwei Kochstellen, eine seitlich, die andere als Block, drei Spülen, davon eine Topf- und eine Glasspüle und sie verfügte schon über einen Speisenaufzug vor dem die drei Essenstransportwagen Platz fanden.

1960 wurde die Heizung auf Öl umgestellt und dafür im Keller ein Öltank eingebaut.

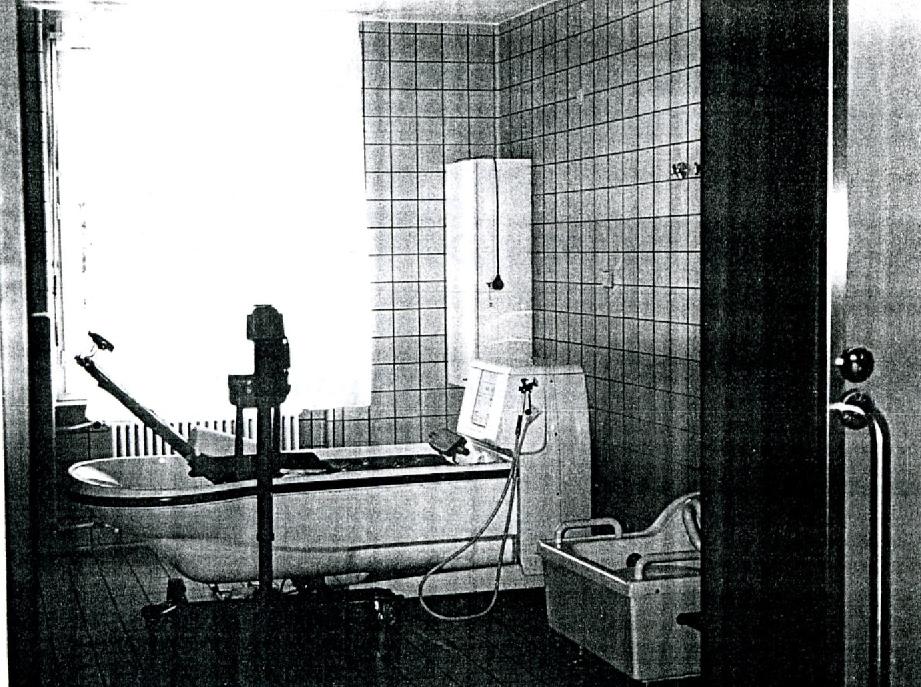

Das Kreisstiftungskrankenhaus wurde im März 1966 durch eine Station für medizinische Bäder bereichert.

1970 wurde der Altbau gründlich renoviert.

1977 wurde ein Niederdruck-Dampferzeuger für das Krankenhaus angeschafft.

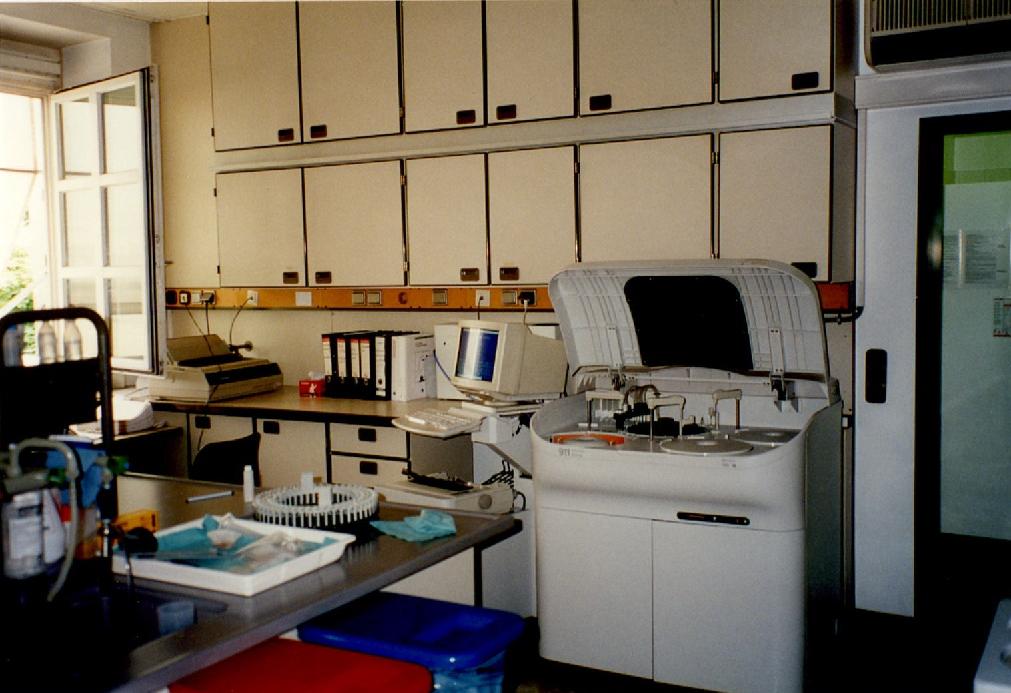

1983/84 wurden die Krankenzimmer mit Nasszellen im alten Stiftungsgebäude modernisiert. Es wurden auch neue Labor- und Sozialräume geschaffen.

1988 wurde die Sanierung des Altbaus abgeschlossen.

Der westliche Krankenhausanbau 1909 (C)

An die St.-Leonhard-Kirche schloss sich nördlich ein quadratisch angelegtes Funktionsgebäude mit großem, gemauertem Backofen und Waschtrögen an: die Wasch- und Backküche. Ihre Lage war in zweifacher Hinsicht günstig, zum einen wegen ihrer Nähe zum Holzstadel (D), zum anderen wegen ihrer Entfernung zum Spital und der durch die rückwärtige Kapellenwand versteckten Lage. Der durch das Einheizen, Brotbacken und Waschen verursachte Lärm wurde hierdurch sicher vermindert. Eigenartigerweise lag in demselben Gebäudekomplex die Totenkammer der Anstalt. Zwar scheint es sinnvoll, diese abseits des Hauptgebäudes in einem nördlich liegenden Raum unterzubringen, die Leichen jedoch Wand an Wand mit dem Spitalsbackofen aufzubahren mag aus thermischen Gründen doch fragwürdig sein und ist jedenfalls nach heutiger ethischer Auffassung zumindest etwas makaber.

Nach einem Beschluss des Stadtrats am 26.11.1908 wurde 1910 aufgrund eines Gutachtens des Amtsarztes der eingeschossige westliche Anbau (C) abgebrochen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt, der nun auch die gesamte Breite der Leonhardskapelle einnahm. Dieser beinhaltete jetzt eine Zelle für Geisteskranke (Irrenzelle), ein Abteil für Personen mit ansteckenden Krankheiten (Blatternabteil), ein Zimmer für Geschlechtskranke und eines für Typhuskranke, ferner einen Raum zur Aufstellung eines Desinfektionsapparats, ein Wärterzimmer, eine Waschküche und einen Abort. Es wurde eine Waschküche (E) erbaut und ein Schweinestall (E) angebaut. Zunächst lehnte der Magistrat die baulichen Maßnahmen wegen der hohen Kosten von 20.000 RM ab, dann wurde aber doch mit dem Bezirksamt eine einvernehmliche Regelung getroffen.

Am 14.06.1910 beschloss der Stadtrat den Kauf einer Desinfektionsanlage bei der Fa. Lautenschläger3. In dem Anbau wurde gleich elektrisches Licht installiert.

1937 wurde eine Warmwasserheizung mit Kamin in den Isolieranbau des Krankenhauses eingebaut.

1982 wurde der westliche Anbau abgebrochen und die Westseite der St.-Leonhard-Kirche wieder freigestellt. Leider fand hierbei keine bauforscherische Untersuchung statt, um die ehem. Westfassade der Kirche zu untersuchen und ggfs. auch zu rekonstruieren. Es wurde lediglich – ohne historischen Beleg – der Korbbogenfries über den Giebel gezogen.

Krankenhaushof und Holzlege 1833 (D)

Der Hof des Krankenhauses war seit dem Bau mit einer Mauer unbekannter Höhe eingefriedet. Diese Mauer wurde weiter gefasst als im Rüber’schen Plan eingezeichnet. In der Mitte des Hofes befand sich ein Brunnen, der bis zum Anschluss des Krankenhauses an die zentrale Wasserversorgung 1912 als Pumpbrunnen das Krankenhaus mit Grundwasser versorgte. Im Kataster 1921 ist noch ein runder Brunnen dargestellt. Später wurde der Brunnen zu einem Zierbrunnen mit quadratischem Becken umgebaut.

Auf der Westseite des Hofs befand sich ein Gebäude, welches als Holzlege diente. Die Holzlege des Krankenhauses und jene des Benefiziaten waren baulich getrennt. Das Nebengebäude war in Hinblick auf seine Funktion aufwendig gestaltet. Ein Mittelrisalit wurde von zwei Seitenbauten mit Walmdächern eingefasst.

Dieses Gebäude wurde vermutlich um 1951 einschl. der Hofmauer zugunsten des ersten Krankenhausanbaus (G) abgebrochen. Auf dem Luftbild von 1959 sind keine Reste mehr zu sehen.

Nebengebäude (E)

Im rückwärtigen Teil des Krankenhausgrundstücks wurden im Laufe der Jahre einige Nebengebäude errichtet, deren Baujahre und Funktionen nicht alle dokumentiert wurden.

Waschküche 1909 (E1)

Gleichzeitig mit dem Isolieranbau (C) wurde eine neue Waschküche (E1) erbaut, welche vorher in dem alten Westanbau untergebracht war. Die neue Waschküche wurde außerhalb der Hofmauer erbaut und an diese angelehnt. 1912 wurde für die Waschküche ein 2 PS-Motor angeschafft und 1917 eine Wäschereimaschine der Fa. Michaelis, München. Die BEW waren aber nicht in der Lage, für die Bügelmaschine genügend Energie zu liefern. Der Kauf der Maschine wurde daher bis nach Kriegsende zurückgestellt und erfolgte dann im Jahre 1920.

1978 wurden die Waschküche und ein Schuppen für den Erweiterungsbau der OP-Säle (J) abgebrochen.

Gemüsekeller 1909 (E2)

Es wird vermutet, dass es sich bei dem Bauantrag 34/1907 ,Bau eines Gemüsekellers, um das Nebengebäude am Südwest-Eck der Hofmauer handelt. Der Plan ist im II. Weltkrieg verbrannt. Das Gebäude ist auf einem Foto um 1935 gerade noch am Bildrand zu sehen.

Schweinestall 1910 (E3)

Bei dem westlich an die Holzlege (D) außerhalb der Hofmauer gelegenen Gebäude dürfte es sich um den Schweinestall Bauantrag 25/1910 handeln, denn im Kataster 1921 sind hier Dunglegen dargestellt. Der Plan ist im II. Weltkrieg verbrannt. Eine Fotografie des Gebäudes besteht nicht. Dieses Gebäude wurde vermutlich um 1951 einschl. der Hofmauer zugunsten des ersten Krankenhausanbaus (G) abgebrochen. Auf dem Luftbild von 1959 sind keine Reste mehr zu sehen.

Unbekanntes Nebengebäude (E4)

Die Erbauung dieses Gebäudes ist nicht dokumentiert. Ein registrierter Bauplan hierfür besteht nicht. Es ist im Kataster 1921 noch nicht eingetragen, dürfte daher erst später errichtet worden sein. Die Nutzung ist nicht dokumentiert. 1959 ist es auf einem Luftbild noch zu sehen. Auch der Abbruch dürfte spätestens 1966 für den Bau des Garagen- Trafogebäudes (I) erfolgt sein und wurde nicht dokumentiert.

Altenheim 1943 (F)

Anfang des 20. Jahrhunderts verlagerte sich die Funktion des Krankenhauses vom Spital und Pfründnerheim zunehmend auf die stationäre Krankenversorgung.

Da die bisherige Unterbringung des Altersheims im Krankenhausgebäude wegen des ausgedehnten Krankenhausbetriebs nicht mehr möglich war, wurde 1948 auf dem Grundstück ein separates Gebäude aus Mitteln der Spitalstiftung errichtet. Nach anderen Angaben4 wurde die Baracke 1943 zur Vergrößerung der Bettenanzahl erbaut.

1948 wurde im Stadtrat eine Planung für einen Krankenhausneubau mit Altersheim diskutiert, aber nicht verwirklicht.

Vermutlich wurde die Baracke erst 1978 im Zuge des Erweiterungsbaus für die OP-Säle (J) abgebrochen.

Nach dem Krankenhausanbau G wurde das 1. OG des Altbaus vollständig als Altenheim genutzt.

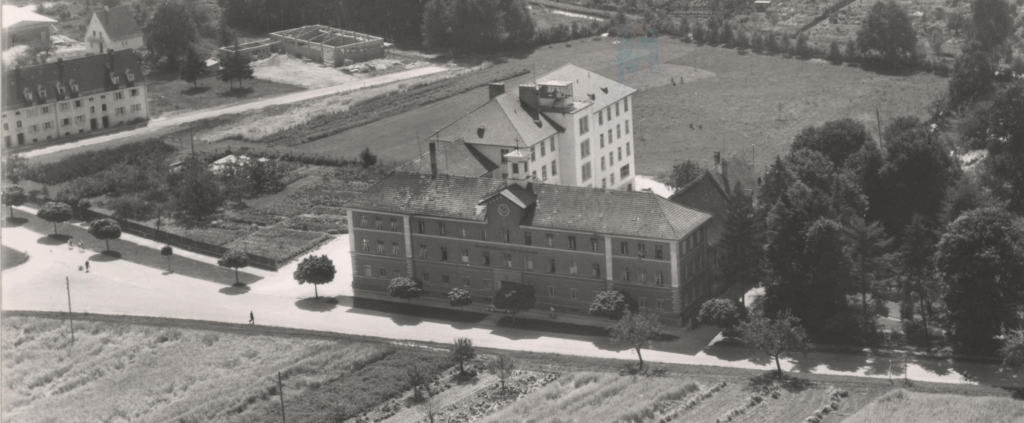

Erweiterungsbau 1951-53 (G)

Bereits 1928 wurden Überlegungen zum Anbau an das Krankenhaus erwogen, da die Krankensäle nicht mehr zeitgemäß wären. In Ermangelung eines Kreiskrankenhauses für den Landkreis Neu-Ulm und der hohen Frequentierung stadtfremder Patienten, diskutierte man einen Erweiterungsbau. Diese Pläne scheiterten aber immer aufgrund der zu erwarteten hohen Kosten für die kleine Gemeinde Weißenhom, da sich der Landkreis nicht in der Verantwortung für das Krankenhaus sah.

Nachdem Weißenhorn damals das einzige Krankenhaus im Landkreises war5 und verstärkt durch die Tatsache, daß der Landkreis selbst kein Kreiskrankenhaus unterhielt, verschärfte die Nachkriegszeit nochmals die Situation und zwang wieder zu der Überlegung eines Kapazitätsausbaues. Schon 1946 wurde geplant, wobei man auch an den Neubau eines Krankenhauses dachte. Für den Fall des Baus eines neuen Kreis-Krankenhauses wurden folgende Bauorte vorgeschlagen:

1 Beim Krankenhaus Günzburger Str.

2 Röslestr. bei der AOK

3 Luitpoldstr.

4 St.-Johannis-Str.

5 bei Memminger Str. 51

6 Reichenbacher Str. – Schweineweide

Der Standort Schweineweide wurde vom Stadtrat bevorzugt. Das Kreiskrankenhaus sollte nach einer Ortsbesichtigung durch den Kreistag dann aber doch auf dem Gelände der aufgelassenen Kiesgrube in der Hagenthalerstr. (heute Tennisplätze) errichtet werden. Hierfür war ein Wettbewerb vorgesehen. 1947 wurde ein Krankenhausausschuss gebildet. Aus nicht dokumentierten Gründen – vermutlich wegen der Kosten – wurde die Idee eines Neubaus aber nicht weiterverfolgt. Stattdessen diskutierte der Stadtrat am 18.08.1948 über einen Plan zum Krankenhausneubau mit Altersheim.

Am 12.11.1948 stellte Architekt Henke, Neu-Ulm, den Plan für einen Erweiterungsbau des Krankenhauses vor, der in Abschnitten gebaut werden könnte und ca. 210.000 DM kosten werde. Hierfür müsse ein Kredit von 180.000 DM aufgenommen werden. Auf dieser Basis wurde der Bauantrag gestellt.

Aber wieder einmal war die Regierung mit der Wahl des Architekten durch die Stadt Weißenhorn nicht einverstanden. Der Entwurf des Arch. Henke wurde als nicht genehmigungsfähig bezeichnet und Arch. Reg.Baum. Thilo Schneider, München, wurde als Planer vorgeschlagen. Schneider besichtigte die Situation am 03.06.1949 und schätzte die Baukosten aber auf 400.000 DM. Als Honorar für einen Vorentwurf verlangte er 1.600 DM.

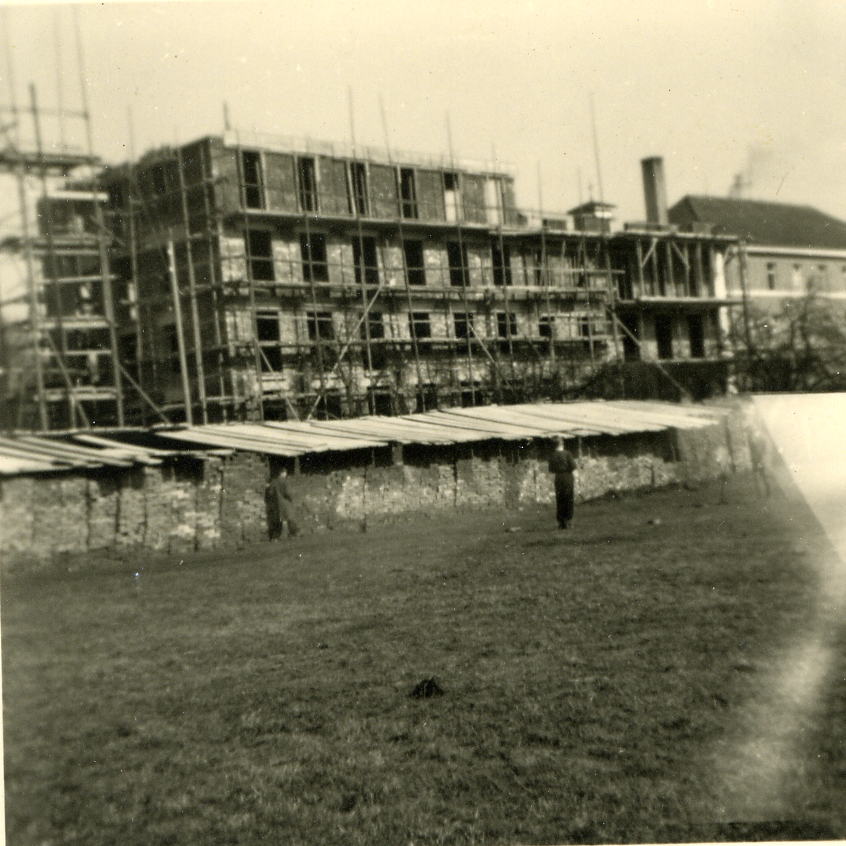

Mit dem Erweiterungsbau des städtischen Krankenhauses, in Verlängerung des bisherigen Südflügels des Altbaues, wurde nun Architekt Thilo Schneider, München, beauftragt; die Bauleitung hatte der Weißenhorner Architekt Ludwig Sapper inne.

Bereits am 28.07.1949 war der Vorentwurf fertig und wurde im Stadtrat vorgestellt. 1951 wurde der Bauantrag gestellt.

Erwartungsgemäß verlangte Arch. Henke einen Schadensersatz wegen des entzogenen Auftrags. Er möchte für seinen Vorentwurf 14.000 DM Honorar. Der SR hielt diese Forderung für überzogen, nachdem Arch. Schneider für den Vorentwurf nur 1.000 DM erhalten habe. Letztlich einigte man sich am 26.01.1951 auf einen Vergleich.

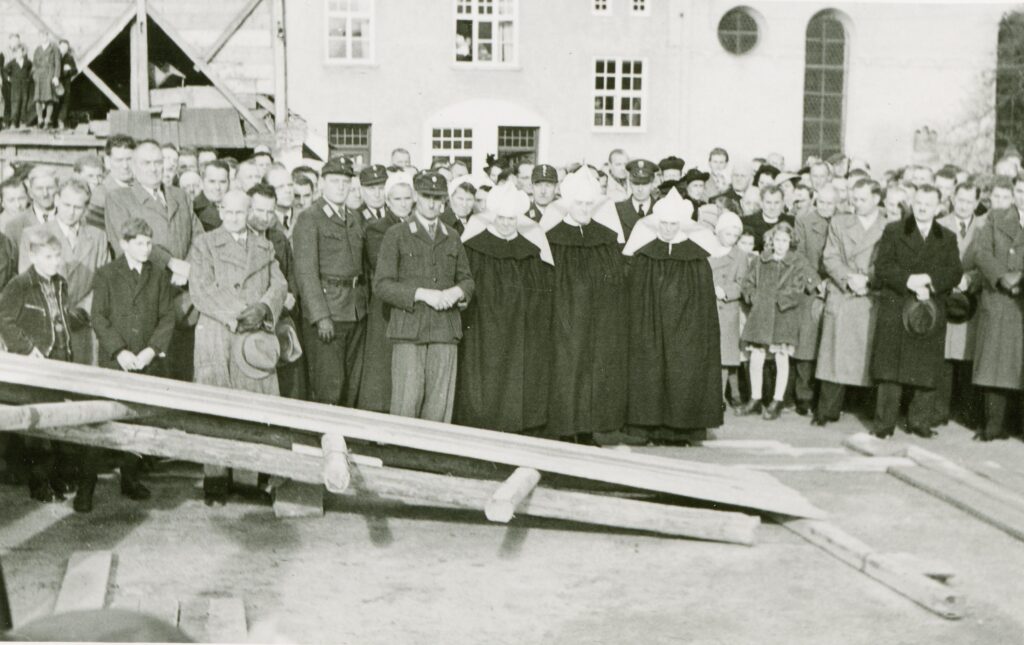

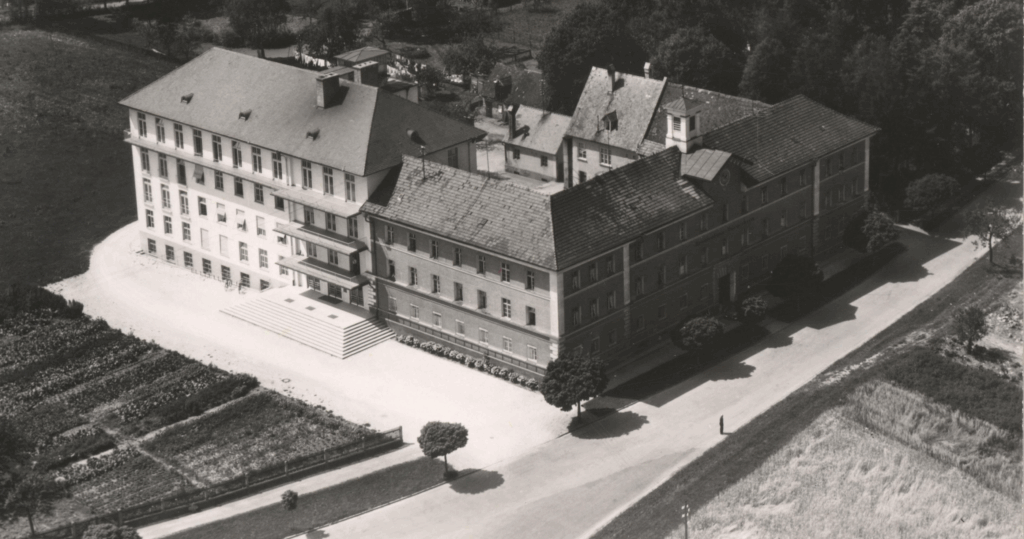

Am 25.11.1951 wurde feierlich der Grundstein des neuen Krankenhauses gelegt. Die Bauarbeiten waren 1954 abgeschlossen. Am 17.01.1954 fand im Kino Sapper die Eröffnungsfeier statt.

Die Planung des Krankenhauses war noch den Gedanken der 30er-Jahre verhaftet, so waren großzügige Balkone vorgelagert, um den Patienten die damals propagierte Freilufttherapie zu ermöglichen.

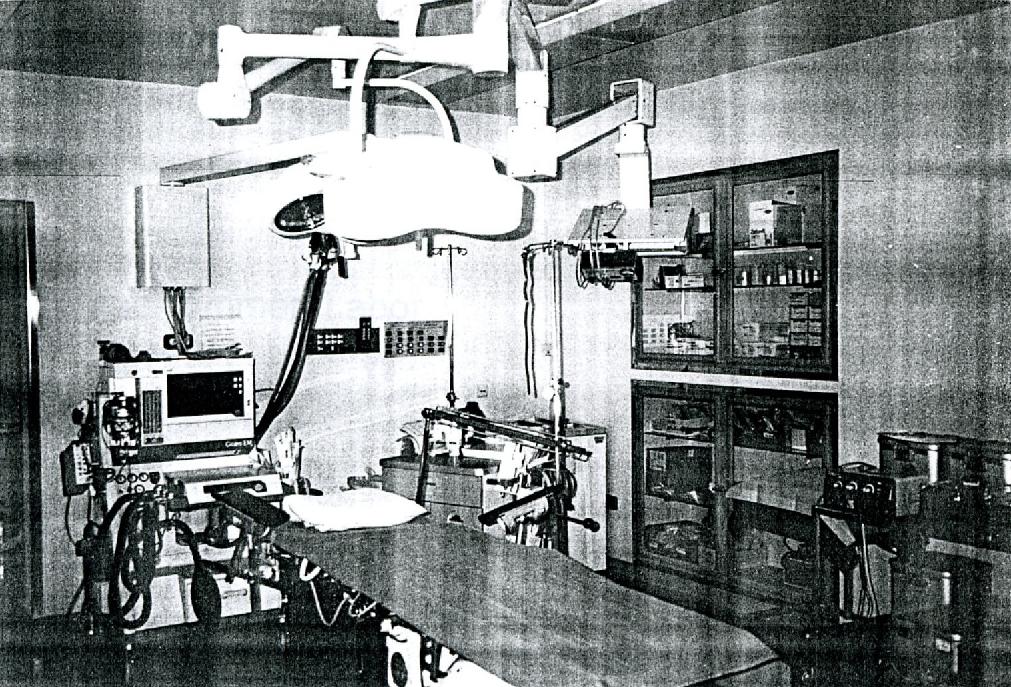

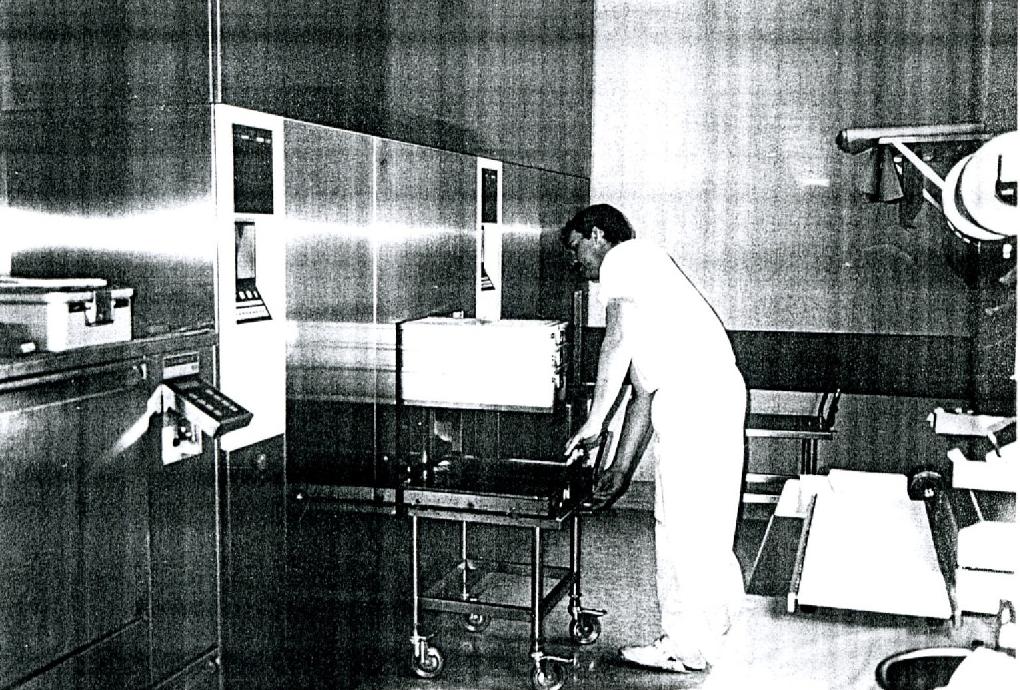

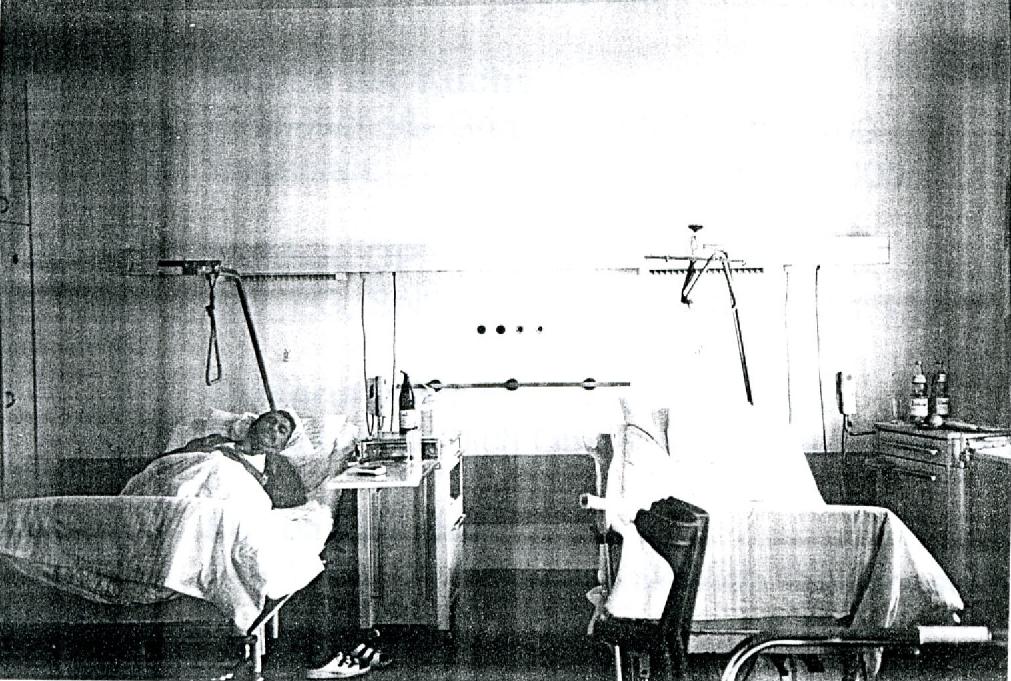

Die Operationssäle, ein septischer und ein aseptischer rechts bzw. links des Flures, galten zu dieser Zeit mit ihren multifunktionell einsetzbaren OP-Tischen, den schwenkbaren, achtstrahligen OP-Lampen, und, im aseptischen Saal, einer neuartigen, großen Fensterfront als modernst ausgestattet. Zudem kam eine spezielle Instrumenten- und Geräteausstattung für unfallchirurgische Eingriffe – das Haus war zugleich auch Unfallkrankenhaus der Berufsverbände – hinzu.

Im 3. OG war die gynäkologische Abteilung untergebracht. Im Gegensatz zu den anderen Stockwerken verfügte die dritte Etage noch über einen kleinen Balkon über die gesamte Südfront.

Besonders erwähnt wurde die hochmoderne weitverzweigte Telefonanlage und die optische Ruf- und Personensuchanlage.

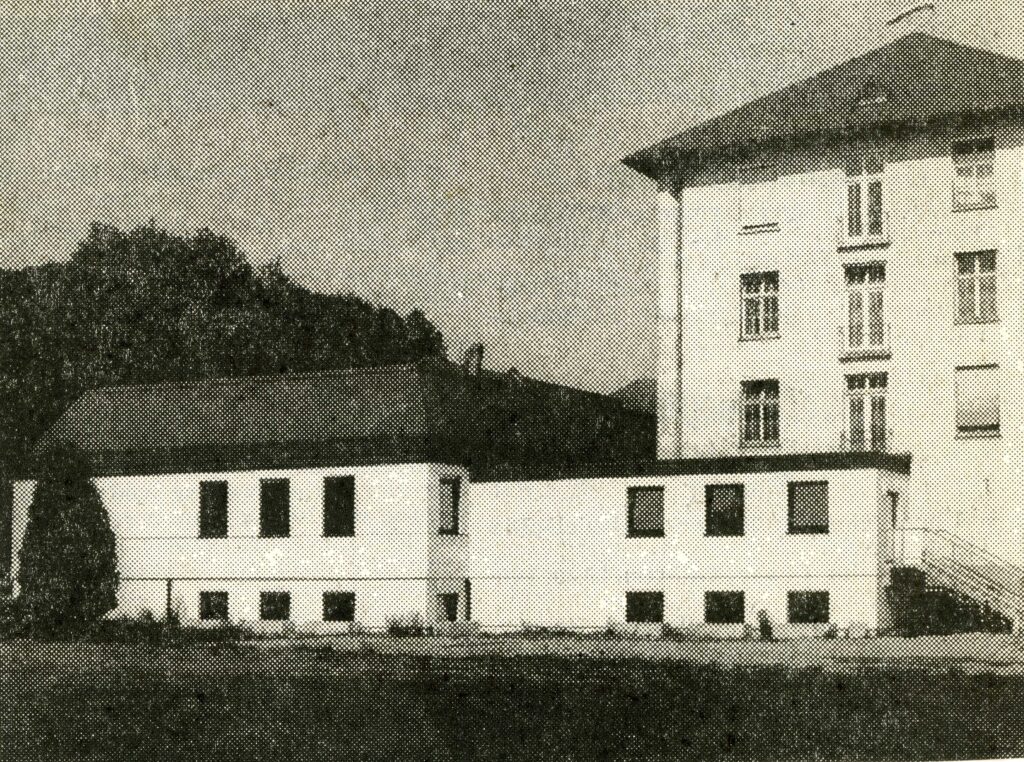

Mit dem Neubau, der belegt 60 Betten umfasste, hatte sich das Aufnahmevermögen auf 114 Betten erhöht, wobei die Innere Abteilung im zweiten Stock des Altbaues verblieb und dessen erster Stock nun gänzlich als Altersheim genutzt wurde.

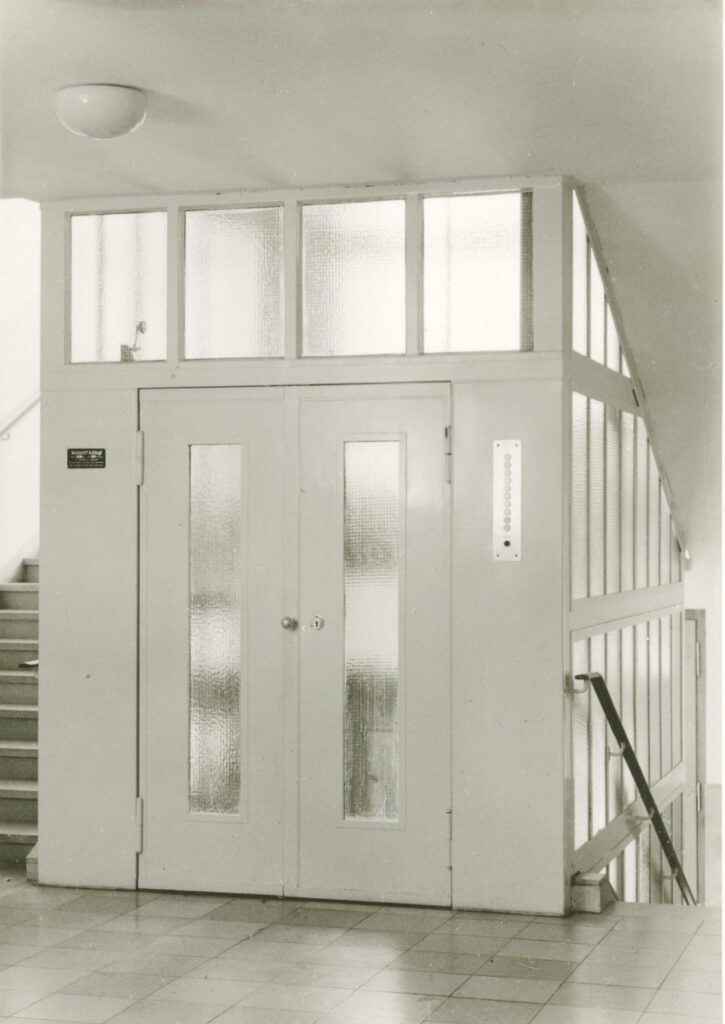

Der Neubau erhielt einen neuen, zentralen Zugang, zu dem eine 18 m breite, monumentale Freitreppe mit 9 Stufen heraufführte, eine aus heutiger Sicht nicht gerade behindertenfreundliche Lösung. Das Gebäude bekam zwar einen Aufzug, dieser war aber nur über den Innenhof des Altbaus zugänglich. Vor den Neubau legte man einen 15 m breiten, gekiesten Vorplatz, der u.a. als Parkplatz diente. Für den Anbau wurde eine eigene, neuzeitliche mechanische Kläranlage hergestellt.

Die Kosten des Neubaues beliefen sich auf 840.000 DM, woran sich der Landkreis mit DM 90.000 Zuschuss und der Freistaat Bayern mit DM 200.000 beteiligten. Den Restbetrag finanzierte die Stadt Weißenhorn. Die Stiftung, geschwächt durch zwei Geldentwertungen, die das einst beachtliche Kapitalvermögen aufsogen, konnte DM 30.000 Eigenkapital beisteuern.

Die gynäkologische Abteilung im 3. Stock des Gebäudes wurde 1980/81 umgebaut und modernisiert.

Mit Inbetriebnahme des neuen OP-Traktes (J) 1981 wurden die OP-Räume von 1953 außer Betrieb genommen.

1982 wurde der Eingangsbereich, Warteraum, Pforte mit Aufnahme und Telefonzentrale neu gestaltet. Bis 1984 wurde auch das EG in den Bereichen sept. OP, Röntgen, Ambulanzen und Physikalische Therapie umgebaut.

1983 wurden die Krankenzimmer für Gynäkologie im 3. OG modernisiert.

1985/86 wurde das Kellergeschoss saniert, neue Aufzüge eingebaut und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.

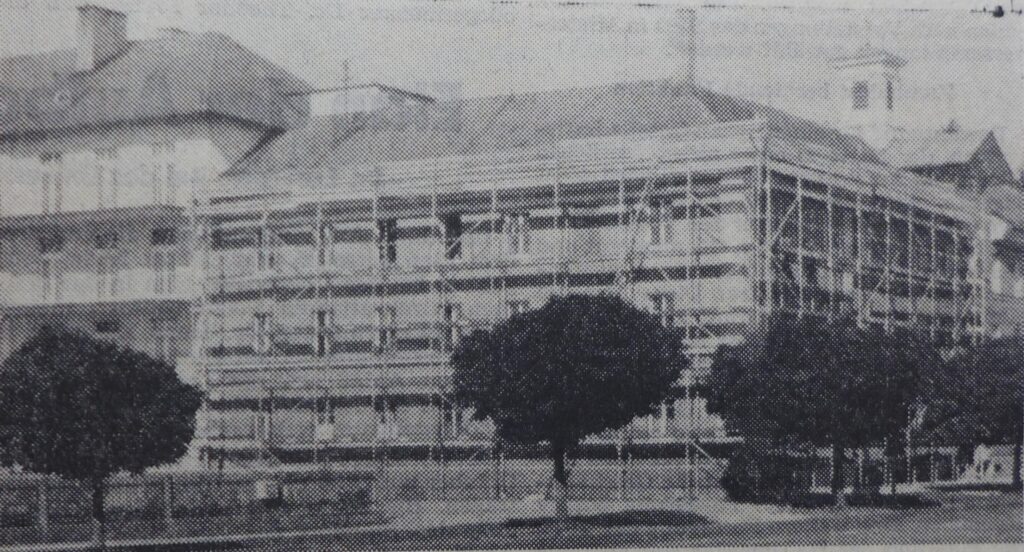

1987/88 fand die Sanierung der Pflegestationen im Gebäude von 1954 statt; alte Fenster wurden durch Schallschutzfenster ersetzt, neue Türen eingebaut, Energieschienen angebracht, sanitäre Anlagen erneuert sowie Dachstuhl und Außenfassade renoviert.

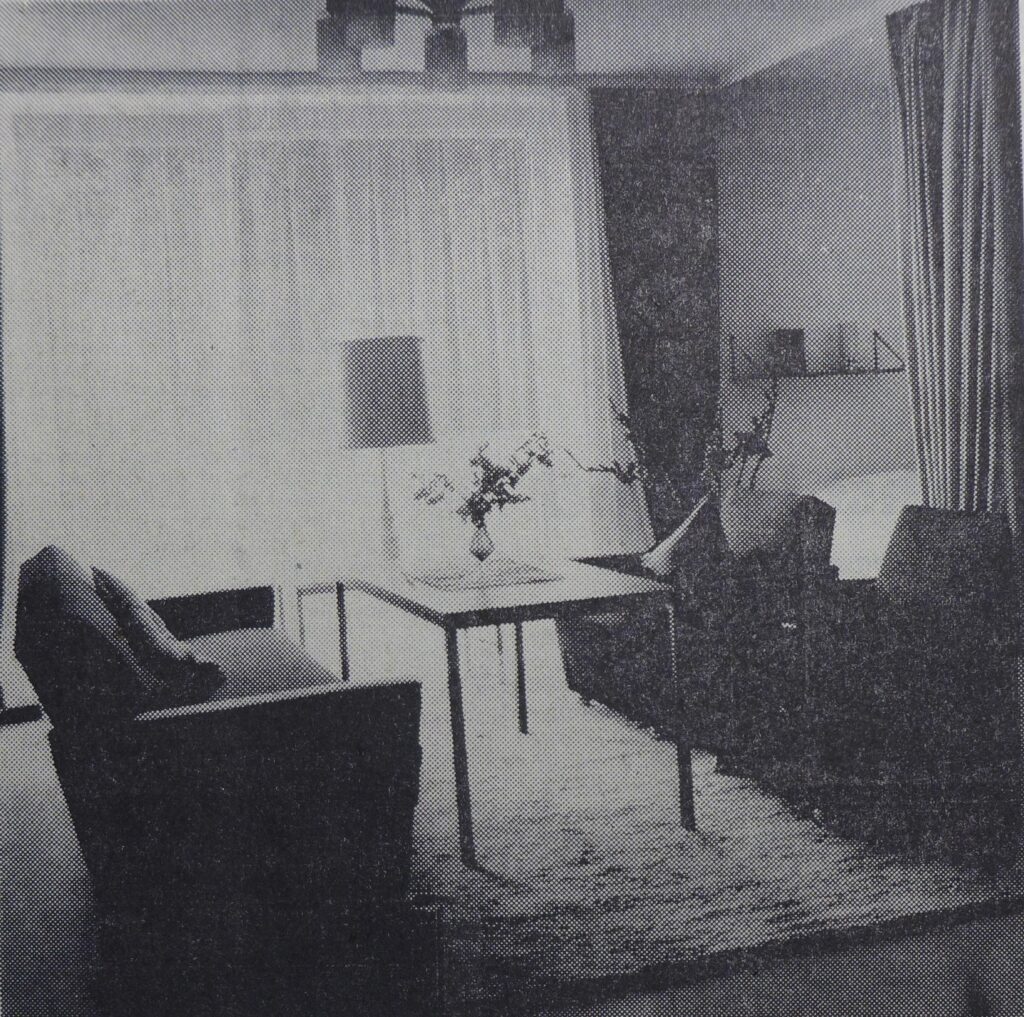

1990 wurde das Gebäude umfassend umgebauit und modernisiert. Jeweils über alle drei Stockwerke wurden die Krankenzimmer von 4- und 5- Bettzimmer auf 2- und 3- Bettzimmer geändert und durch den Einbau von Nasszellen dem aktuellen Standard angepaßt

Garagengebäude mit Trafostation 1966 (I)

1966 wurde nördlich des Krankenhauses ein Garagengebäude errichtet. 1968 wurde daran eine Transformatorenstation angebaut, weil der Energiebedarf des Krankenhauses mittlerweile so gestiegen war, dass das Gebäude eine eigene Netzversorgung benötigte.

1979 wurde das Gebäude durch den Bau weiterer 3 Garagen und den Raum für ein Notstromaggregat erweitert.

1985 wurde das Garagengebäude mit einem Satteldach versehen.

Neubau eines OP-Gebäudes 1977 (J)

Nach der Entscheidung zur Aufnahme des Krankenhausausbaus in den Krankenhausbedarfsplan 1977 wurde noch 1977 ein Bauantrag für den Neubau eines aseptischen OP-Traktes mit zwei aseptischen Operationssälen eingereicht. Um den Bau errichten zu können, wurden die Nebengebäude Waschküche und Schuppen (E) abgebrochen. Vermutlich wurde auch die Baracke des Altenheims (F) in diesem Zusammenhang abgebrochen.

Am 16.02.1979 war Spatenstich für den OP-Trakt und am 27.10.1979 wurde das Richtfest gefeiert. Am 01.06.1981 konnte der neue OP-Trakt eingeweiht werden.

Mit Inbetriebnahme des neuen OP-Traktes 1981 wurden die OP-Räume im Erweiterungsbau (G) von 1954 außer Betrieb genommen.

Der OP-Trakt war als abgesetzter Anbau geplant worden, um die natürliche Belichtung und Belüftung von Räumen im Altbau und Neubau gewährleisten zu können. Das Flachdach des OP-Traktes wurde durch ein angeschrägtes Mansarddach kaschiert.

Küchenanbau 1983 (L)

Aufgrund der schlechten Bausubstanz kam 1983 eine Sanierung der 1959 erbauten Küche nicht mehr in Frage, sondern ein Abbruch und Neubau. Im Zuge der Abbrucharbeiten wurden gleichfalls die WC- Anlagen im 1. und 2. Obergeschoß total saniert und jeweils ein Aufenthaltsraum geschaffen.

1987 wurde die Zufahrt zu Küche und Notaufnahme überdacht.

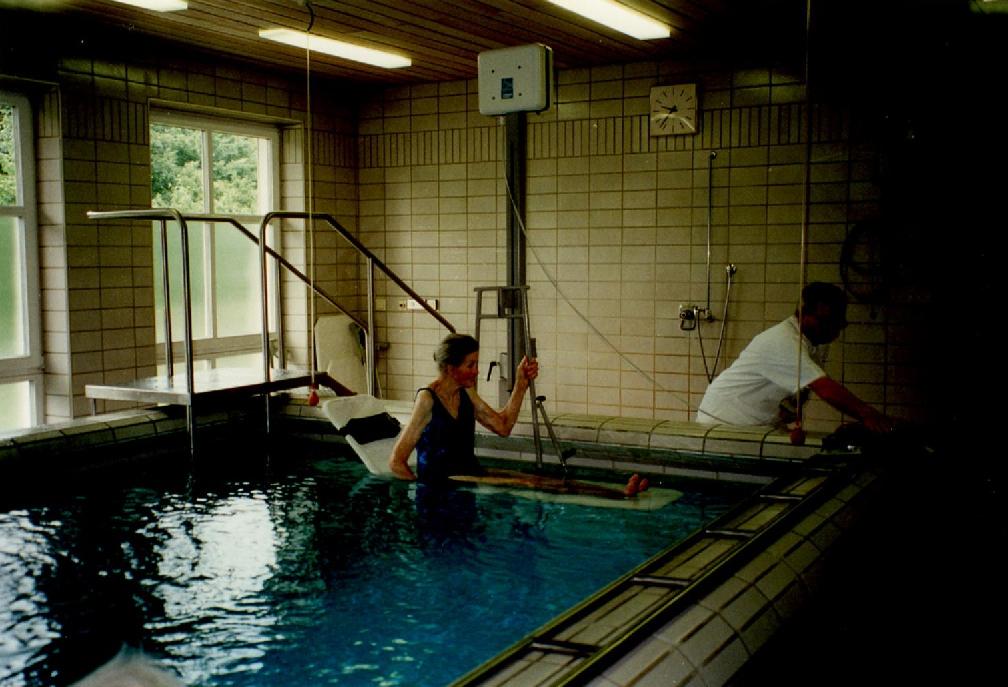

Physikalische Therapie 1984 (M)

1984 wurde für die physikalische Therapie mit Bewegungsbad ein Neubau errichtet. Der zweigeschossige Baukörper liegt westlich in Verlängerung von Gebäude G, jedoch südlich um 3 m diesem vorgesetzt. Die Möglichkeit einer späteren Erweiterung in westlicher Richtung oder einer Aufstockung wurde vorgesehen.

Im Untergeschoß befinden sich der Gymnastikraum, Elektrotherapie, Massageräume, Fangoküche und Inhalationsraum sowie Umkleide- und Geräteräume. Das Bewegungsbad mit Patientenhebekran ist wie die Unterwassermassage, Gußraum, 4-Zellenbad, Patienten- und Personalduschen und Bademeisterbüro im Erdgeschoß untergebracht. Auch dieser Bau erhielt ein Mansarddach mit Flachdach, wie der OP Trakt (J).

Am 15.12.1984 konnte das Richtfest gefeiert werden.

1990-93 wurde die Physikalische Therapie um drei Stockwerke und ein Dachgeschoss aufgestockt.

Krankenhauserweiterung 2001 (N)

Um das Jahr 2000 wurde das Krankenhaus wesentlich erweitert. Um den Bau zu errichten, waren auch einige Vorarbeiten seitens der Stadt erforderlich. So musste der quer über das Baugrundstück verlaufende Entlastungskanal aus dem Regenüberlauf in der Günzburger Str. an den Grundstücksrand verlegt werden. Um diesen aufwändigen Bau zukunftssicher auszuführen, ließ die Stadt für den nördl. Stadtbereich unter Berücksichtigung späterer Neubaugebiete eine neue hydraulische Berechnung durchführen. Diese ergab erwartungsgemäß, dass der Kanal auf einen Durchmesser von 1,60 m erweitert werden musste. Außerdem war zur hydraulischen Entlastung hinter den Regenüberlauf noch ein Rückhaltebecken zu bauen. Weil diese Bauwerke im Zufahrtsbereich des Parkplatzes lagen, war die Höhenlage beschränkt, so dass die beiden Bauwerke getrennt errichtet werden mussten. Zu guterletzt musste die aufgestaute Nebenroth noch mit einem Düker unterfahren werden, bis mit der Roth eine leistungsfähige Vorflut erreicht werden konnte.

Und weil somit ohnehin eine große Baumaßnahme erforderlich war, nutzte die Stadt diese Gelegenheit und drängte das Straßenbauamt Neu-Ulm, gleichzeitig die alte spitzwinklige Einmündung der Günzburger Straße in die Kaiser-Karl-Str. zu einem Kreisverkehr umzubauen und eine neue Haupterschließungsstraße – die Nordstraße – für eine spätere Bauentwicklung an diesen Kreis anzuschließen. Als Ergebnis wurde durch den Bau des Kreisverkehrs der Durchgangsverkehr durch die Günzburger Str. zur Ulmer Str. abgeleitet und dadurch die Kaiser-Karl-Str. entlastet. Der Kreisverkehr ging im Jahr 2001 in Betrieb.

Die Planung des Erweiterungsbaus erfolgte durch das Büro Schroeder Meissler Architekten, München.

Am 08.03.2001 fand der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des großen Erweiterungsbaus statt, der am 12.10.2003 eingeweiht werden konnte. Anschließend konnte sich die Bevölkerung an einem Tag der offenen Tür über das neue Krankenhaus informieren. 2004 war Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt und 2008 wurde der dritte Bauabschnitt begonnen.

Dieser 3. Bauabschnitt beinhaltete den Umbau und die Renovierung der Altgebäude.

2014 wurde die Intensivpflege im Eckbereich des Neubaus erweitert und umgebaut. Ebenso wurde 2014 der Freibereich der Cafeteria überdacht.

Interimsgebäude in Modulbauweise 2010 (P)

Um die Renovierung der Altgebäude im 3. BA der Krankenhauserweiterung durchführen zu können, wurde 2010 für eine erwartete Bauzeit von 1,5 Jahren eine Modulstation mit 44 Betten in Containerbauweise errichtet. Die Bauzeit wurde eingehalten. 2012 waren die Container bereits wieder abgebaut.

Überdachung des Innenhofs 2011 (Q)

2011 wurde der Innenhof des alten Krankenhauses überdacht. Der Küchenanbau von 1983 wurde abgebrochen und die Krankenhausküche vor das südöstliche Eck des Krankenhauses verlegt (S).

Palliativstation 2008-2014 (R)

Im Jahr 2007 entstand der Wunsch, das medizinische Angebot mit einer Palliativstation für unheilbar Kranke zu ergänzen. Gleichzeitig erwies sich die 1983 erbaute Krankenhausküche als zu klein für das erweiterte Krankenhaus unter Hinblick auch auf zukünftige Erweiterungen. Die Planer schlugen einen Querbau für die Palliativ-Station und eine halb ins Untergeschoss abgesenkte neue Küche vor dem historischen Altbau vor.

Diese Planung schaffte eine völlig neue städtebauliche Situation, die zunächst nicht jedermann zusagte. Der quer gestellte Bau versperrte die traditionelle Sicht auf das Krankenhaus. Dafür entstand zusammen mit dem nach Süden reichenden Flügel des Erweiterungsbaus N ein neu gefasster Hofraum, der den neuen Eingangsbereich umfasste. Die leichte Schrägstellung des Querbaus korrespondierte mit dem Südflügel N und sorgte so für eine spannungsvolle Raumsituation.

Die Palliativstation wurde an die alte Eingangssituation des Krankenhausneubaus G von 1954 angebunden. Der alte Eingang mit seiner imposanten Freitreppe verschwand hierdurch völlig.

Die Palliativstation im Krankenhaus Weißenhorn wurde erst am 27. Mai 2014 im neu errichteten Gebäude eröffnet.

Neue Krankenhausküche 2008 (S)

Noch stärker ins Blickfeld geriet die neue Krankenhausküche. Die exponierte Lage verlangte eine sorgsame Beschäftigung mit der städtebaulichen Situation. Vom Architekturbüro wurden verschiedene Varianten untersucht, zuletzt entschied man sich für eine glatte Fassadenffläche, die nur 1,50 m aus dem Boden ragen sollte und nicht in Konkurrenz zu dem denkmalgeschützten Altbau treten sollte. Im Rahmen der Werkplanung wurde die Wand dann doch 2,00 m hoch, was dem städtebaulichen Gedanken aber keinen Abbruch tat.

Um den Bau an der geplanten Stelle zu errichten, musste der Gehweg an der Günzburger Str. verlegt werden.

Die Küche ging schon 2011 in Betrieb, damit die Hofüberdachung Q hergestellt werden konnte.

Ausbau der Stiftungsklinik

Am 19.07.2019 verabschiedete der Kreistag des Landkreises Neu-Ulm ein ‚medizin-strategisches Gesamtkonzept‘ mit drei Klinikstandorten und bedarfsgerechter Schwerpunktbildung. Für die Stiftungsklinik Weißenhorn gestand das Bayerische Staatsministerium eine Erhöhung der Bettenkapazität um 43 Betten auf insgesamt 203 Betten zu. Durch Beschluss des Ministerrats vom Juli 2022, die Erweiterung in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 mit einem Betrag von vorläufig 31,11 Mio. € aufzunehmen, wurde das Projekt planerisch und finanziell abgesichert. Zum Glück war das zur Verfügung stehende Grundstück groß genug, um ausreichend Platz für diese Ausbauten zu bieten.

Mit der Planung für die umfangreichen Erweiterungsarbeiten wurde das Büro Lemke Fukenrider Architekten GmbH, München, beauftragt.

Modulgebäude 2020 (T)

Mitte 2020 wurde die Akutversorgung vom Krankenhaus Illertissen nach Weißenhorn verlagert. Um hier kurzfristig genügend Platz zu schaffen, wurde im Südwesten der Stiftungsklink ein dreigeschossiges Modulgebäude (eine euphemistische Bezeichnung für Fertigteilcontainer) aufgestellt und Ende 2020 in Betrieb genommen, in dem neben der Notaufnahme auch die ‚Chest Pain Unit‘6 und ein Bettentrakt untergebracht wurden. Dieses Gebäude war als Übergangslösung bis zu den Erweiterungsbauten am Klinikstandort Weißenhorn gedacht.

Zentralsterilisation 2021 (U)

2021 wurde der Neubau der Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP; früher Zentralsterilisation) geplant. Am 01.07.2022 fand der offizielle Spatenstich für diese Baumaßnahme statt.

Geplanter Erweiterungsbau (V)

Für die Vergrößerung war ein Erweiterungsbau an der Stiftungsklinik Weißenhorn unabdingbar. Dieser wurde Ende 2021 vom Kreistag beschlossen und am 12.07.2022 in das Jahreskrankenhausbauprogramm für 2024 aufgenommen. Insgesamt wurden die Baumaßnahmen auf rund 42 Mio. € (Stand 2021) geschätzt.

Im Dezember 2024 wurden Planung und Bau der Erweiterung jedoch gestoppt. Neue gesetzliche Zielvorgaben verlangen eine Ausrichtung auf weniger stationäre und mehr ambulante Operationen. Da durch den Regierungswechsel der Bundesregierung weitere Schwerpunkte im Gesundheitswesen verändert werden könnten, sollen die neuen Vorgaben abgewartet und in die Planung eingearbeitet werden.

Außenanlagen

Das Krankenhaus Weißenhorn wurde auf einem ca. 3,25 ha großen Grundstück errichtet, welches der Spitalstiftung gehört. Diese Grundstücksgröße stellte sich als richtiger Glücksfall heraus, denn sie bietet bis heute genügend Entwicklungsmöglichkeiten für Erweiterungen. Der Flächenbedarf des Krankenhauses steigt nämlich ständig. 1925 waren 1.074 m² mit Gebäuden überbaut, 1950 waren es 1.390 m² und 1975 waren es 1.591 m². Im Jahr 2000 waren es schon 2.666 m² die überbaut waren und 2025 war mit 9.234 m² schon fast ein Drittel des Grundstücks mit Gebäuden bebaut, ohne Straßen und Wege!

Im 19. Jhdt. wurde die nicht bebaute Grundstücksfläche als Wiese landwirtschaftlich genutzt. Nach Abbruch des Leprosenhauses um 1875 wurde dessen Bereich mit einem kleinen Wäldchen bepflanzt. Schon unmittelbar nach dem Krankenhausneubau 1835 wurde entlang der Günzburger Str. eine Allee aus kleinkronigen Rotdorn-Bäumen gepflanzt.

1911 wurde südlich des Krankenhauses eine Fläche als Spitalgarten angelegt. Dieser wurde zunächst wegen der hohen Kosten von den Gemeindebevollmächtigten abgelehnt, nach einem Gespräch konnte aber doch eine Einigung erzielt werden. Der Garten war klassisch mit einem Wegekreuz ausgestaltet. Im Schnittpunkt der Wege wurde ein quadratisches Brunnenbecken angelegt. Der Garten diente als Nutzgarten für die Krankenhausküche, aber auch als Ziergarten für die Patienten.

Mit dem Erweiterungsbau G des Krankenhauses 1951-54 wurde der Garten erheblich beschnitten. Vor den Neubau legte man einen 15 m breiten, gekiesten Vorplatz, der u.a. als Parkplatz diente.

In den 1970er-Jahren wurde der Spitalgarten aufgegeben, da nach Eigenversorgung kein Bedarf mehr bestand.

Nach einer Planung des Landschaftsplaners H. Streiftau vom Landratsamt Neu-Ulm wurden zwischen 1982 und 1985 die Außenanlagen zu einer Parkanlage mit flüssiger Wegeführung umgestaltet. In diesem Zusammenhang entstand südlich des Krankenhauses auch ein Pkw-Parkplatz mit 80 Stellplätzen. Ergänzt wurde die Planung durch einen Hochwasserschutz gegenüber der Roth.

Auf Initiative des damaligen Landrats Franz Josef Schick fand vom 08.09.1991 bis 9.10.1991 ein Steinbildhauer-Symposium im Park des Krankenhauses statt. Durch die späteren Erweiterungen des Krankenhauses mussten die erarbeiteten Skulpturen sukzessive weichen. Heute (2025) steht nur noch eine einzige Skulptur vor dem ehem. Schwesternwohnheim, unbeschriftet7, unbeachtet und mit reichlich Patina. Der Verbleib der anderen Skulpturen ist nicht bekannt.

Der Neubau der Krankenhausküche 2010 erforderte eine Verlegung des Geh- und Radweges entlang der Günzburger Str.

Um 2012 wurden die ohnehin schon überalterten Rotdorn-Bäume von einem Schädling befallen und mussten gefällt werden. Als Ersatz wurden Säuleneichen gepflanzt.

Das Schwesternwohnheim (H) Günzburger Str. 45

Im Jahr 1965 wurde nördlich des Krankenhauses ein viergeschossiges Schwesternwohnheim gebaut. Es wurde im Juli 1968 feierlich seiner Bestimmung übergeben.

1979 wurde das Schwesternwohnheim intern gegen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke getauscht.

1987/88 Renovierung des Schwesternwohnheimes. Das Wohnheim diente bereits einige Jahre auch der Unterkunft der Altenheimbewohner; soweit sie nicht Pflegefälle waren. Seit 1979 war man bestrebt den Altenheimbetrieb der Kreisspitalstiftung ganz einzustellen, um jedoch Härten für die verbliebenen Bewohner zu vermeiden, einigte man sich darauf, lediglich keine neuen Bewohner mehr aufzunehmen.

1987-88 wurde das Schwesternwohnheim renoviert. Es erfolgte der Neubau eines Windfanges beim Schwesternwohnheim. Hierbei wurde ein Aufzug angebaut und ein neuer Lehrsaal untergebracht. Es wurden verschiedene Praxen sowie die Rotkreuzwache untergebracht und neue Garagen errichtet.

2009 und 2011 erfolgten weitere Umbauten. 2010 wurde das Schwesternwohnheim in Peter-Arnold-Haus umbenannt, um einen Bezug zur Kreisspitalstiftung herzustellen.

Das Rettungsdienstgebäude (K)

1982 wurde ein Garagengebäude für den Rettungsdienst des Bay. Roten Kreuzes errichtet. 1983 kamen 16 Pkw-Stellplätze nördlich des Garagengebäudes hinzu.

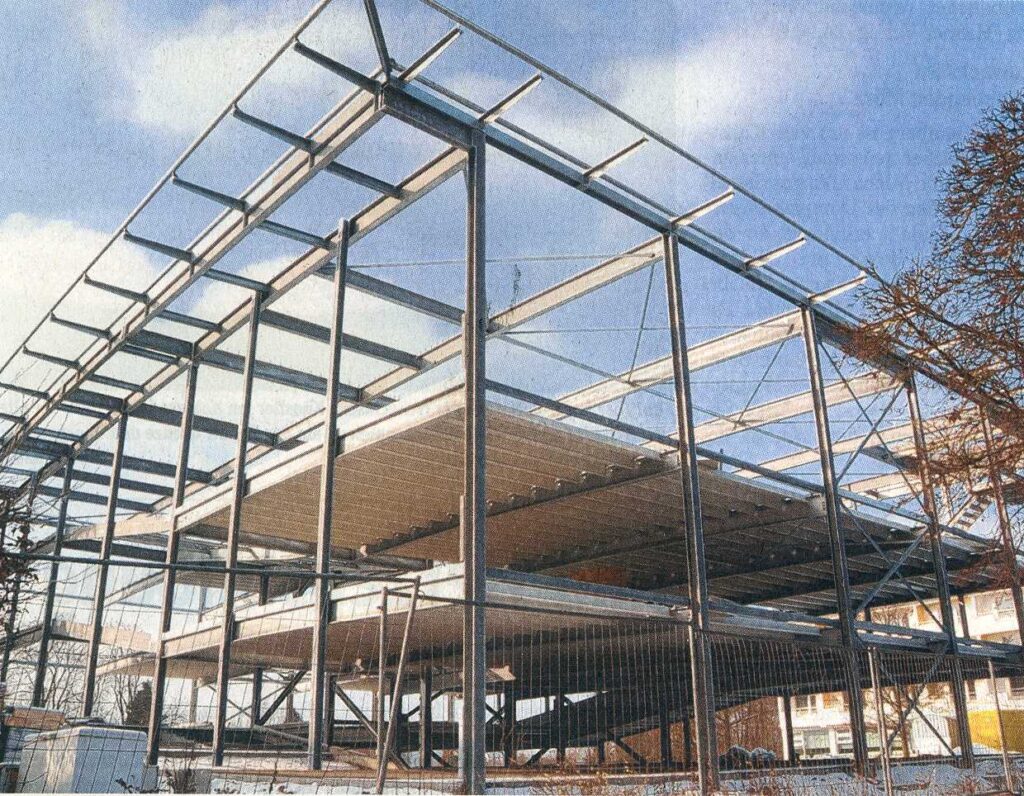

Das Parkhaus (O) Günzburger Str. 43

Um den steigenden Bedarf an Parkplätzen, auch für das Personal, befriedigen zu können, wurde auf dem Grundstück zwischen St. Leonhard und dem Schwesternwohnheim ein Parkhaus in Stahlbauweise errichtet. Der Bau wurde genau an der Stelle errichtet, wo 200 Jahre früher das Leprosenhaus stand. Nach dessen Abbruch um 1875 war die Fläche mit Bäumen bepflanzt worden. Hiervon standen auch 2007 noch einige, die für den Parkhausbau gefällt werden mussten. Dementsprechend wurde in der Bürgerschaft auch Kritik geübt.

Das Dach des Parkhauses wurde als Hubschrauberlandeplatz für den Rettungsdienst hergestellt.

Am 17.05.2009 wurde das Parkhaus in Betrieb genommen.

- Eduard Rüber, *17.05.1804 in Deisenhausen, +10.11.1874 in München. Rüber wuchs ab 1807 in Augsburg auf und besuchte dort das Gymnasium. Nach dem Abitur immatrikulierte er sich am 23. November 1823 an der Münchner Kunstakademie und studierte dort Baukunst bei Friedrich von Gärtner. Ab 1830 war er Baugehilfe im Kreisbaubüro Augsburg, später Zivilbauinspektor und 1842 kurzzeitig stellvertretender Kreisbaurat bei der Regierung von Schwaben und Neuburg, bevor er im gleichen Jahr als Architekt der Königlichen Eisenbahnbau-Kommission nach Nürnberg berufen wurde. 1848 wechselte er in gleicher Funktion nach München. Er stand zuletzt im Rang eines Regierungs- und Baurats. (Wikipedia). ↩︎

- Joseph Holl; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1904/1983; Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Die Fa. Lautenschläger, früher Berlin, heute Köln, entwickelte 1888 den ersten Dampf-Sterilisator und ist heute noch führend bei Sterilisationsgeräten. ↩︎

- Abschlussarbeit von Frau Sabine Ottenweiler, Ulm, im Fach Krankenhausbau ‚Leitung des Pflegedienstes‘ am Berufsfortbildungswerk Stuttgart vom August 1996 ↩︎

- Die Donauklinik gehörte der kreisfreien Stadt Neu-Ulm und das Krankenhaus Illertissen dem damaligen Landkreis Illertissen. ↩︎

- Die Chest Pain Unit (engl. für Brustschmerz-Einheit) ist eine Diagnostik- und Therapieeinheit im Krankenhaus zur Versorgung von Patienten mit akuten Brustschmerzen. Durch standardisierte diagnostische Abläufe wird mit minimaler zeitlicher Verzögerung überprüft, ob eine zeitkritische Herzerkrankung ursächlich für die Brustschmerzen ist. Ziel ist es, Patienten mit akuten schnell zu identifizieren und einer raschen und adäquaten Behandlung zuzuführen ↩︎

- ‚Die bewältigte Vergangenheit‘, Laaser Marmor, Joseph Brunner ↩︎