Planung und Bau der neuen Stadtpfarrkirche

Die Geschichte der Stadtpfarrkirche ist der Übersicht halber in Abschnitte unterteilt:

Einsturz der Stadtpfarrkirche am 22.02.1859

Planung und Bau der neuen Stadtpfarrkirche

Die Ausstattung der Stadtpfarrkirche (in Bearbeitung)

Der Einsturz der alten Stadtpfarrkirche war nicht nur das größte Unglück in der Stadtgeschichte, er führte auch zur größten innerstädtischen und städtebaulichen Veränderung der Stadt. Der Transformationsprozess dauerte 13 Jahre und war von vielen widersprüchlichen Diskussionen begleitet. Die neue Stadtpfarrkirche sprengte alle städtebaulichen Dimensionen und nahm keinerlei Rücksicht auf die damalige historische Situation. Trotz ihrer hohen architektonischen Qualität bleibt sie bis heute ein Fremdkörper in der mittelalterlichen Stadtstruktur.

Inhalt

Die Vorgeschichte: der Rathausbau

Bereits seit 1833 trug die Stadt sich mit dem Gedanken eines Rathausneubaus an Stelle der Schranne. Ab 1857 plante man intensiver. Allerdings fanden die Pläne des örtlichen Maurermeister Deibler aber nicht die Zustimmung der Regierung, die mit Schreiben vom 01.02.1859 eine Beauftragung des Kreisbaubeamten Freiherr Georg von Stengel in Augsburg empfahl. Stengel kündigte sein Kommen für den 25.02.1859 an, um die Angelegenheit zu besprechen.

Am 22.02.1859 trat dann aber das größte Unglück in der Geschichte der Stadt Weißenhorn ein. Um 06:15 Uhr stürzte die Kirche während eines Gottesdienstes ein und begrub 12 Menschen unter sich. Dieses tragische Unglück veränderte schlagartig die Prioritäten.

So beschloss das Baukomitee schon am 24.02.1859, das Projekt eines Rathausneubaus fallen zu lassen, da nach dem Einsturz der Stadtpfarrkirche hohe Kosten auf die Stadt zu deren Wiederherstellung benötigt würden. Das Landgericht beauftragte die Stadt, den kgl. Kreis-Baubeamten Frh.v. Stengel bei seinem angekündigten Ortstermin in Weißenhorn den Zustand der alten Schranne begutachten zu lassen. Frh. v. Stengel gab am 26.02.1859 das Gutachten ab, welches aber leider in den Akten nicht enthalten ist.

Frh.v. Stengel zeigte Verständnis für die Lage der Stadt und hielt seine Ausarbeitungen für den Rathausneubau vorderhand zurück, bis die Rathausfrage zu anderer ruhigerer Zeit wieder in Anregung gebracht werde. Aus der Rathausplanung wurde nichts mehr, dafür spielte Stengel aber beim Neubau der Pfarrkirche in der Anfangsphase eine bedeutende Rolle.

1. Planungsphase: Baron Freiherr von Stengel

Das Landgericht Roggenburg als Bauaufsichtsbehörde forderte am 08.03.1859 die Kirchenverwaltung als Bauherrin auf, binnen 3 Monaten einen Situationsplan und ein Raumprogramm zu beschließen, was mit der Stadt als subsidiär Baupflichtige abzusprechen sei.

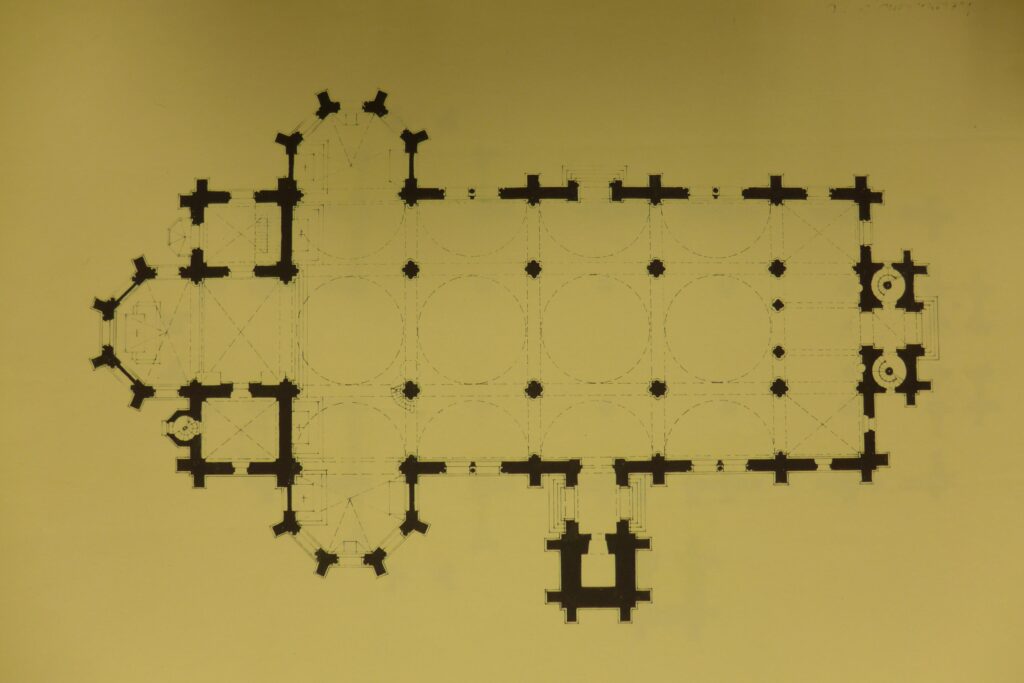

Die Kirchenverwaltung als Eigentümerin der Kirche hatte sich bereits am 02.03.1859 in einer Sitzung über einen Neubau beraten und stellte in 6 Punkten ein Bauprogramm auf, dass die Eckpunkte der Planung festlegte. Wesentlich war die Feststellung, dass die alte Kirche schon seit langem als zu klein erachtet wurde. Diese hatte Platz für 1.300 Personen. Man berechnete einen Bevölkerungszuwachs auf 3.000 Einwohner und ebenso viele Plätze in der Kirche. Sei es aus Nostalgie oder schwäbischer Sparsamkeit: Man legte sich fest, den noch stehenden Chor der alten Kirche und den Kirchturm zu erhalten und hiernach den Baustil der Kirche ausrichten. Als Planer wählte man sich Freiherr von Stengel. Dieses Bauprogramm übermittelte die Kirchenverwaltung am 08.03.1859 der Stadt.

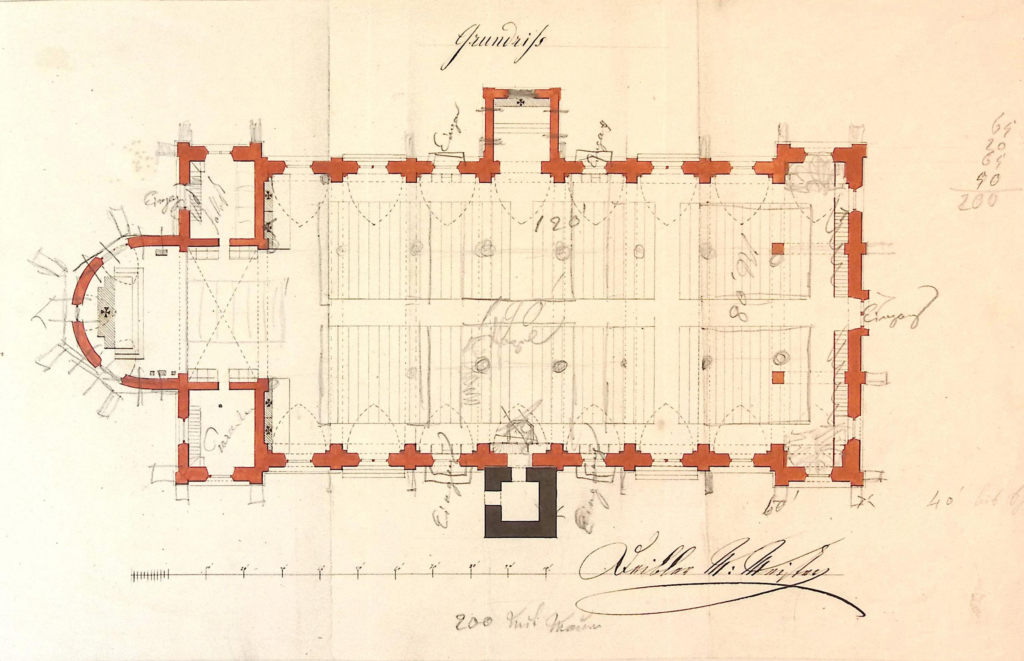

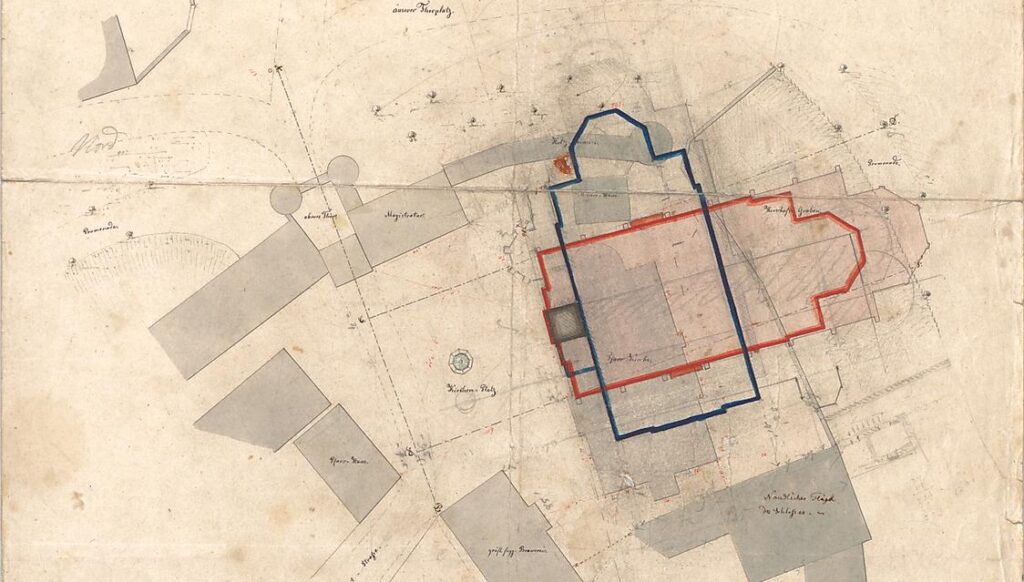

Stadtschreiber Huber als Leiter der Stadtverwaltung trug seine Meinung zu der Sache am 11.03.1859 dem Magistrat vor. Eine Auslegung auf 3.000 Personen hielt er für überzogen und rechnete vor, dass eine Größe für 2.200 Personen ausreichend sei. Er bemerkte, dass eine Vergrößerung der Kirche nicht nach Süden erfolgen könne, da diese erst kürzlich aufgefüllte Fläche dem Grafen Fugger gehöre und nicht disponibel sei. Im Beschluss der Kirchenverwaltung war zwar keine Aussage zur Form der Erweiterung enthalten, aber man erwog offenbar allen Ernstes, das Schloss aufzukaufen um den Platz für die Erweiterung der Kirche zu nutzen. Huber erteilte diesen Gedanken eine klare Absage und propagierte den Abbruch des Chores und die Situierung des Kirchturms in der Mitte der Kirche. Seine Beschreibung kommt der später ausgeführten Planung sehr nahe. Fast nebenbei legte er am Ende des Vortags einen Planentwurf vor, für dessen Auftrag kein Beschluss vorhanden ist.

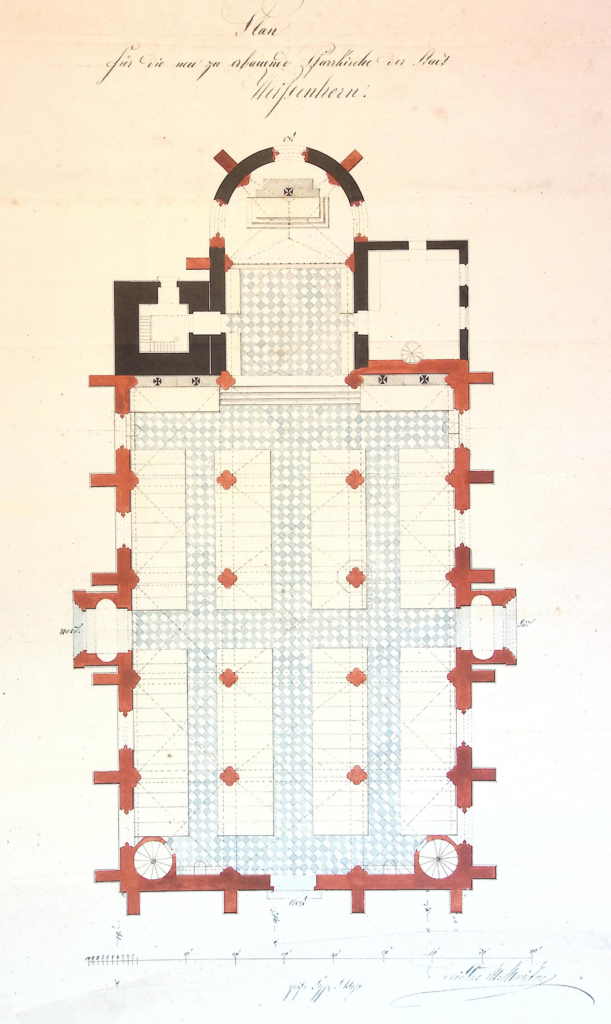

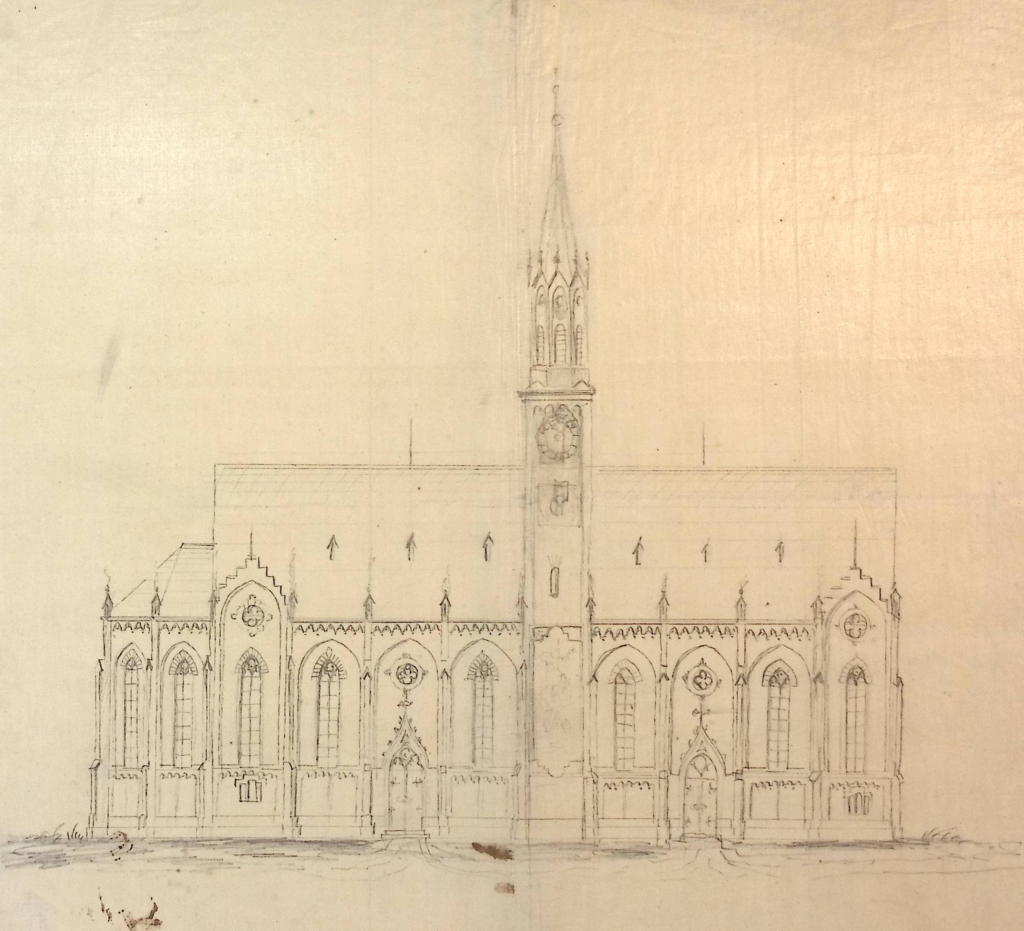

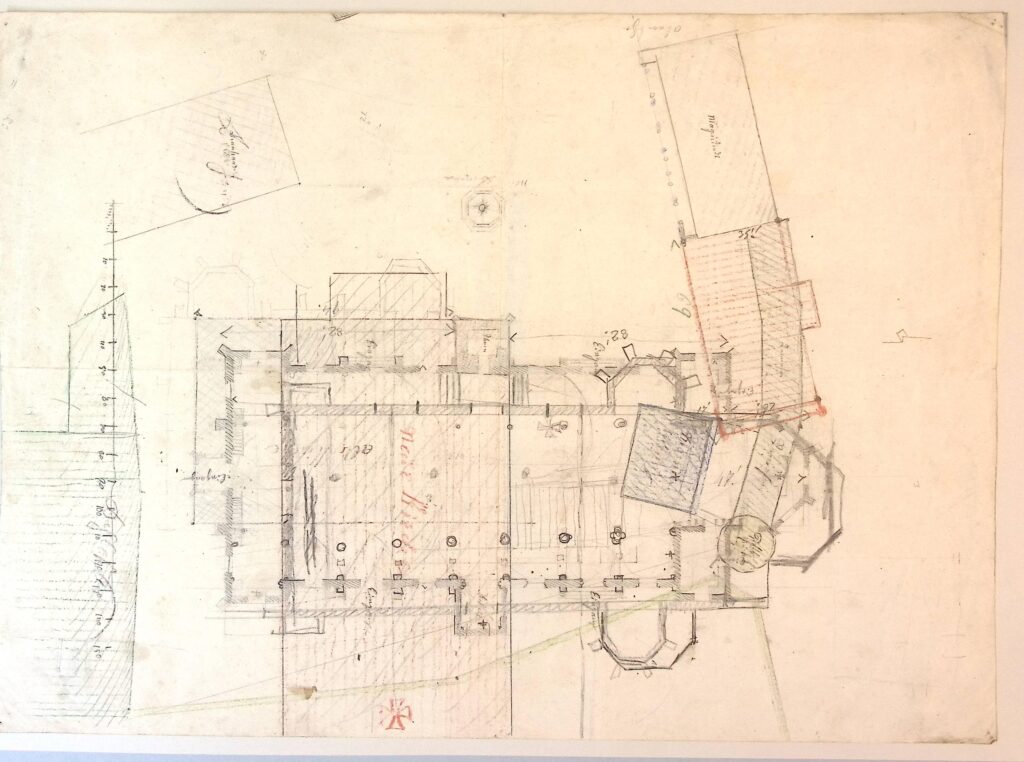

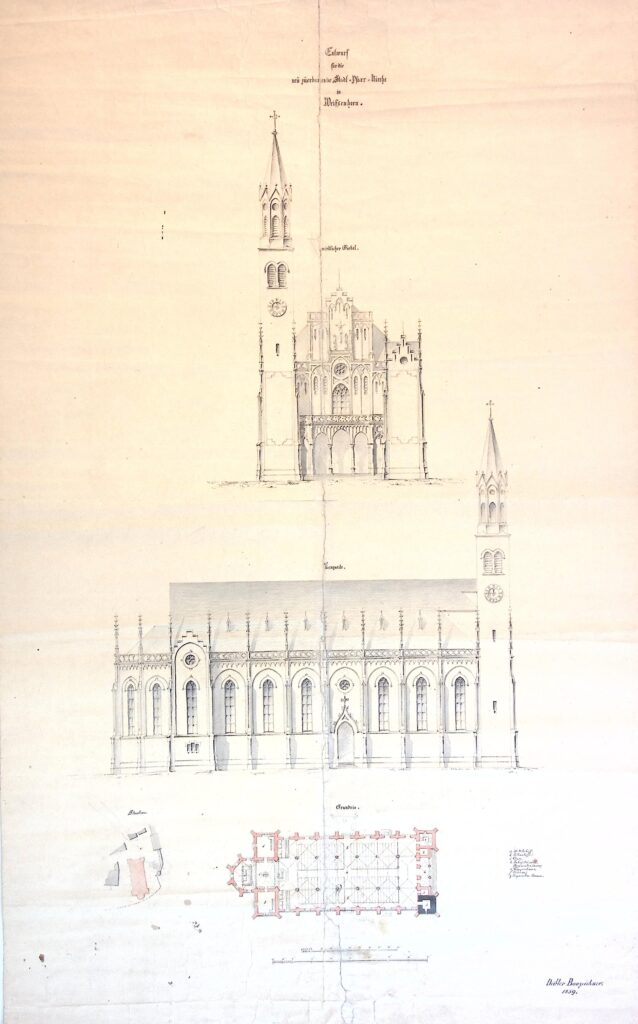

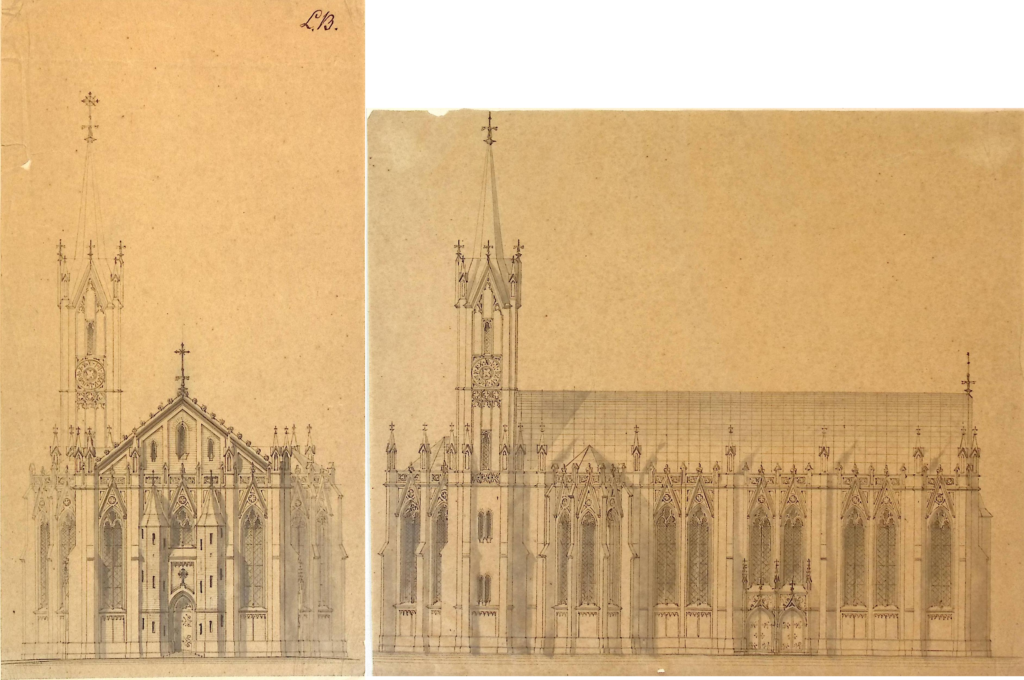

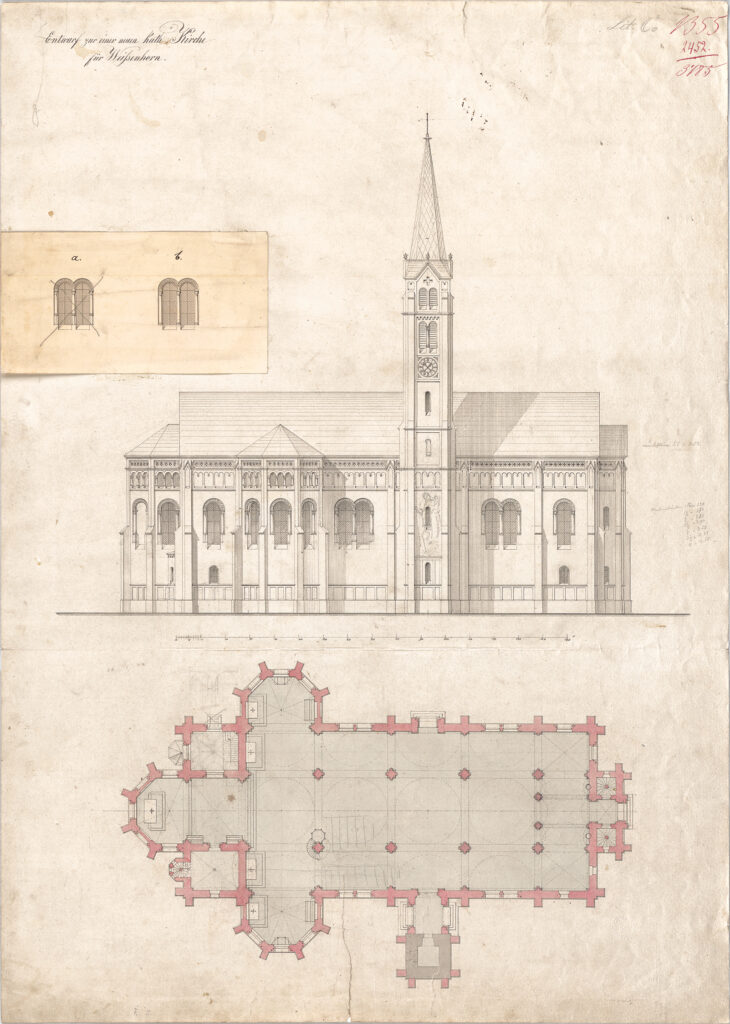

Bei diesem Plan handelt es sich um eine Planung des Maurermeisters Franz Deibler, die im Stadtarchiv undatiert vorhanden ist. Es sind zwei Varianten geplant, wovon die zweite dem Vortrag Hubers entspricht. In beiden Varianten ist eine neugotische Form als dreischiffige Hallenkirche gewählt. Vom Entwurf 2 sind zudem auch Varianten hinsichtlich der Gestaltung, des Chores und des Turmes vorhanden. Im Entwurf ist der Abstand der Westwand zum Schloss mit 8′ (2,34 m) vermaßt, was nicht gerade eine attraktive Westfassade erwarten lässt. Daraus erwuchs wohl der Gedanke, das Schloss anzukaufen und abzubrechen.

Der Magistrat stellte sich nicht hinter diesen Vortrag und beschloß, ‚es seÿ auf vorstehenden Vortrag nicht einzugehen‚. Vielmehr führte der Magistrat – ohne Abstimmung – aus, die Kirche sollte auf den Fundamenten der alten Kirche wieder aufgebaut und um 25‘ (7.25 m) nach Westen verlängert und hierzu das Schloss angekauft und abgebrochen werden.

Die Gemeindebevollmächtigten berieten am 13.03.1859 über den Vortrag des Stadtschreibers Huber und stimmten mit 9:9 Stimmen über eine Annahme seines Vorschlags ab. Die Stimme des Vorsitzenden, Dirrheimer, gab den Ausschlag für eine Zustimmung.

Am 23.03.1859 schrieb man einen langen Brief an den König mit der Bitte um Unterstützung beim Schlossankauf mit dem Wunsch, den Sitz des Landgerichts von Roggenburg nach Weißenhorn zu verlegen. Dieser Wunsch wurde letztlich erfüllt. Die Stadt kaufte am 30.05.1862 die Schlossrealitäten bei gleichzeitiger Verlegung des Landgerichts. Dieser Vorgang wird bei der Geschichte der Schlösser ausführlich dargelegt.

Die getroffenen Beschlüsse wurden über das LG ROG der Regierung vorgelegt, welche die Ideen dem Freiherrn von Stengel mit der Bitte um Begutachtung vorlegte. Stengel fertigte am 10.04.1859 das Gutachten und ließ kein gutes Haar an den Vorschlägen. Zuerst wurde der Vorschlag des Stadtpfarrers Hitzler, für die Bewohner von Grafertshofen nur Stehplätze vorzusehen, mit Entschiedenheit zurückgewiesen1. Auch die Dimensionierung des Neubaus stieß auf Kritik. Stengel ging von einer Bevölkerung von 2500 Einwohnern aus und reduzierte den Bedarf auf 2025 Plätze.

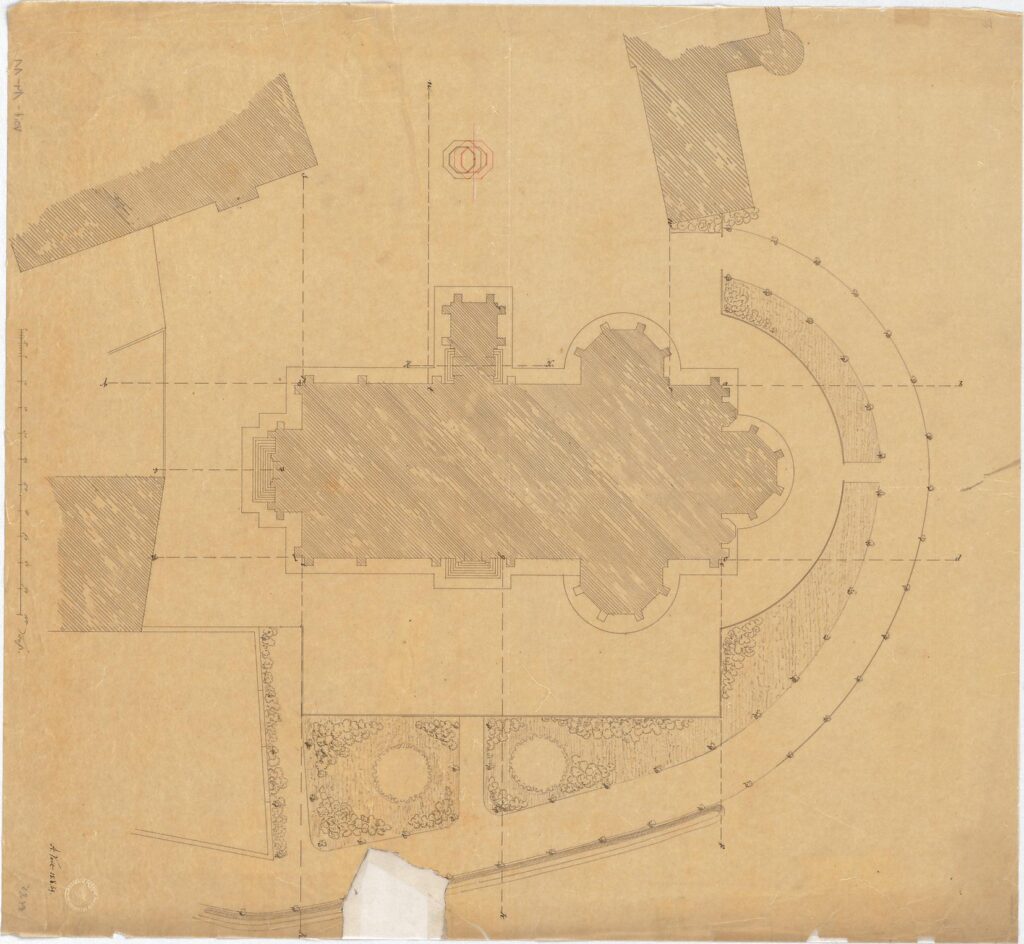

Insbesondere lehnte Stengel die Idee der ausschließlichen Verlängerung nach Westen vollständig ab, rechnete vor, dass eine Erweiterung 40′ (11,60 m) erfordere und führte die städtebaulichen, funktionalen und finanziellen Nachteile einer solchen Lösung breit auf. Daneben hielt er den alten Chor auch für sehr schadhaft und nicht erhaltungsfähig. Er schlug stattdessen eine Erweiterung nach Osten unter Abbruch des Mesnerhauses, des Pfaffenturms und der Stadtmauer mit Holzlege vor, die er allesamt für nicht erhaltenswert und verzichtbar hielt. Er legte der Stellungnahme eine Bleistiftskizze über die Situation bei.

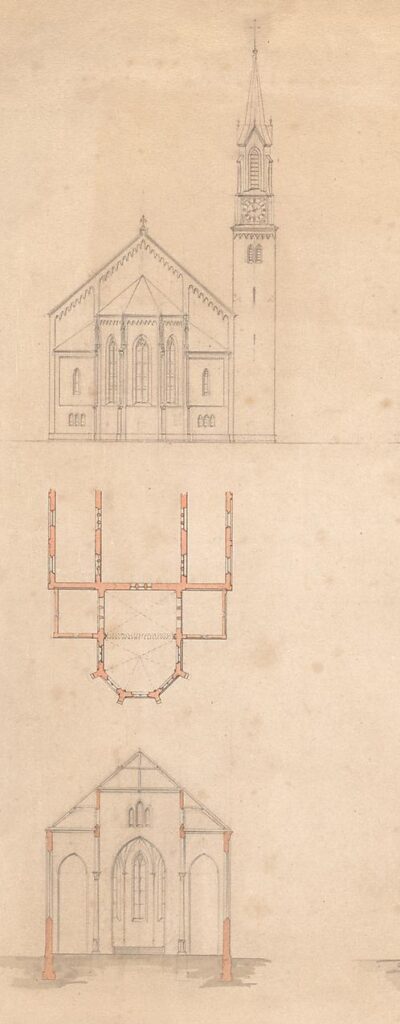

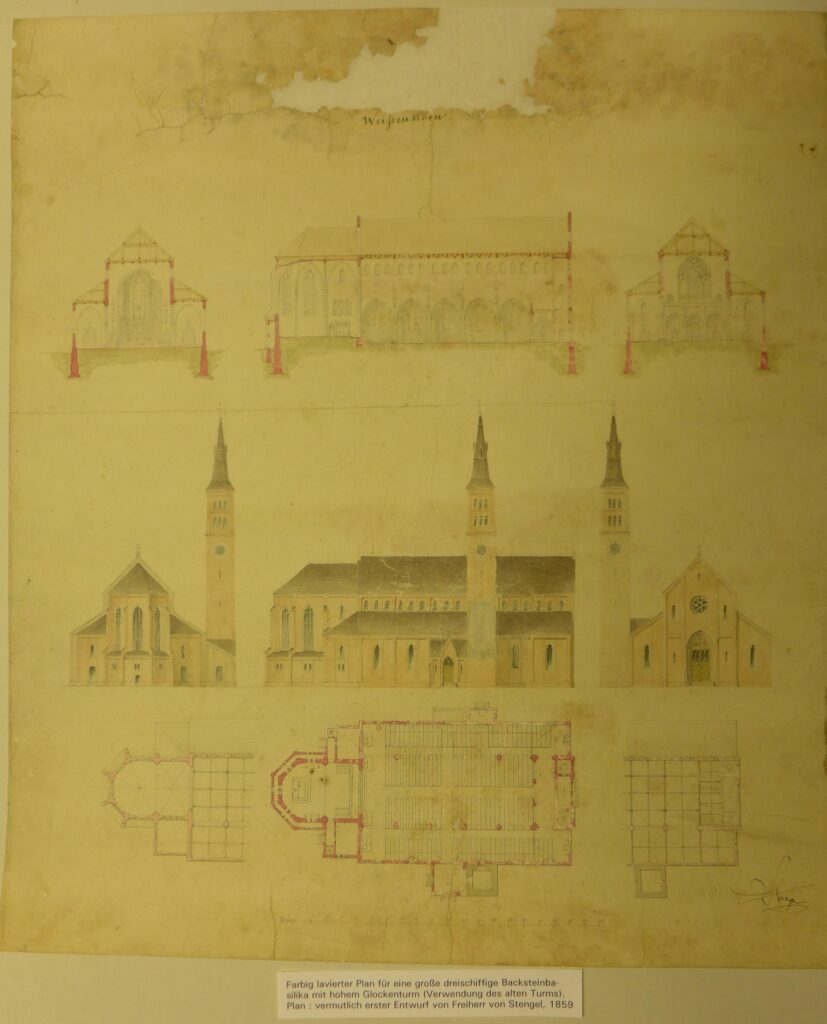

Es müssen drei Skizzen gewesen sein, die Stengel mitbrachte, von denen aber nur die Varianten B und C überliefert sind. Variante C ist hierbei eine nach Süden ausgerichtete Kirche, die ansonsten auf dem gleichen Grundriss und einem gleichen Turm beruht. Zur Veranschaulichung hat Stengel diesen Plan auch laviert und den Pfaffenturm und das Schloss eingezeichnet. Bei den Größenverhältnissen hat er allerdings etwas geschummelt, denn Schloss und Pfaffenturm wären erheblich größer. Als Abstand zum Pfaffenturm schreibt er 33′ (9,57 m) in den Plan.

Mit Entschließung vom 04.05.1859 machte sich die Regierung die Stengelsche Stellungnahme zu eigen. Es wurde entschieden, dass ‚auf gleichmäßige Anrechtnahme auf Sitzplätze für die Filialgemeinde Grafertshofen so nach auf angemessene Erweiterung der gleichnamigen Raumverhältnisse‚ bestanden und ‚das Projekt der Beibehaltung des alten Kirchen-Chores und die Verlängerung des Kirchenschiffs nach Westen als überaus unzweckmäßig definitiv verworfen‘ werde.

Die Kirchenverwaltung als Bauherrin wurde hiervon informiert. Sie wollte diese Gebäude aber nicht aufgeben und ließ die Situation durch den örtlichen Maurermeister Deibler untersuchen. Eine Handskizze zeigt den Platzbedarf einer Erweiterung nach Osten. Überlagert ist die Skizze (nach Architektenmanier) von einem noch weitergehenden Vorschlag: die Änderung der Ausrichtung auf eine Nord-Süd-Achse.

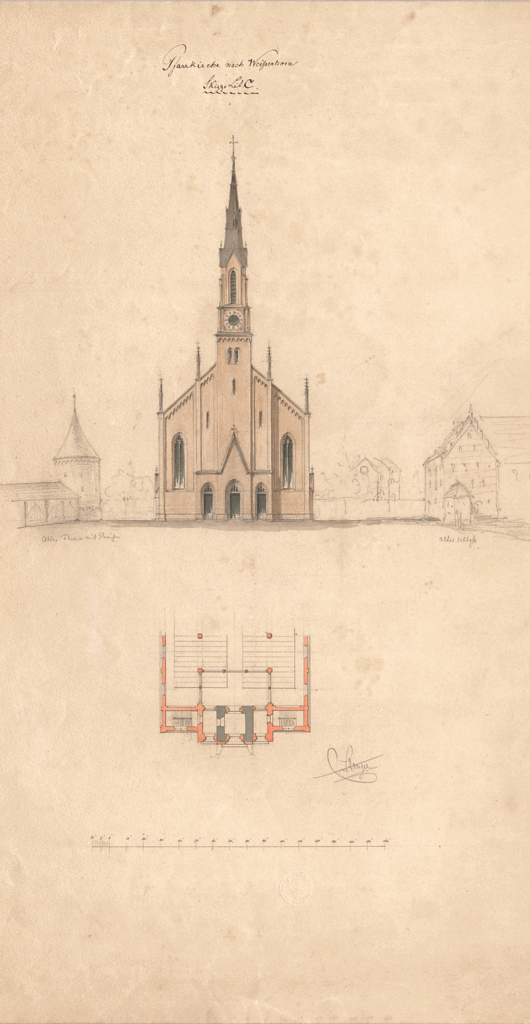

Diese Idee wurde von Maurermeister Deibler sogar entwurfsmäßig in einer Variante mit einem Mittelturm ausgearbeitet.

Die Pläne wurden offenbar ohne Einschaltung des Magistrats von der Kirchenverwaltung unmittelbar dem Landgericht oder der Regierung vorgelegt. Eine Nord-Süd-Ausrichtung einer Kirche widersprach allen Regeln der damaligen Kirchenbaukunst, nach welcher der Chor nach Osten zum Geburtsort Christi ausgerichtet sein soll. Die Regierung sprach sich wohl intern mit dem bischöflichen Ordinariat in Augsburg ab, welches erwartungsgemäß diese Drehung ablehnte.

Am 08.10.1859 entschied die Regierung auf einen Antrag der Kirchenverwaltung, dass sich die ‚Aufstellung eines eigenen Geistlichen für die Gemeinde Grafertshofen als nicht durchführbar darstellt.‘ Hiermit war entschieden, dass die Filialkirche Grafertshofen weiterhin zu Weißenhorn gehöre und bei der Planung zu berücksichtigen sei.

Am 14.11.1859 fasste die Regierung die Entscheidung in einer entsprechenden Entschließung zusammen, die der Stadt am 23.11.1859 mitgeteilt wurde. Die Nord-Süd-Ausrichtung wurde kategorisch abgelehnt und nur eine Planung nach Abbruch der östlichen Bebauung zugestanden. Es müsse bei der Festlegung vom 04.05.1859 bleiben.

Die Kirchenverwaltung gab aber ihr Lieblingsprojekt nicht so ohne weiteres auf. So heißt es im Schreiben der Kirchenverwaltung an den Magistrat vom 30.11.1859: Um nun alles Mögliche zu versuchen u. sich gegen etwaige Vorwürfe zu sichern, sandte die Kirchenverwaltung zwei ihrer Mitglieder an Ort u. Stelle selbst, um den Beschluß vom 14ten Nov. rückgängig zu machen u. ihr Projekt aufrecht zu erhalten, allein auch dieses war soviel wie vergebens. Es wurde zwar die gnädige Zusicherung gegeben, daß als letzter Versuch noch vorerst ein Grundriß entworfen werden soll, nach welchem der vorhandene Thurm in die Mitte des Giebels des Thurmes und der Chor nach Süden zu stehen käme, was aber nicht wohl ausführbar ist, wie das ein bereits stattgehabter Augenschein resp. eine apriorimatio Aussteckung u. Abmessung des vorhandenen Platzes zur Genüge gezeigt hat.

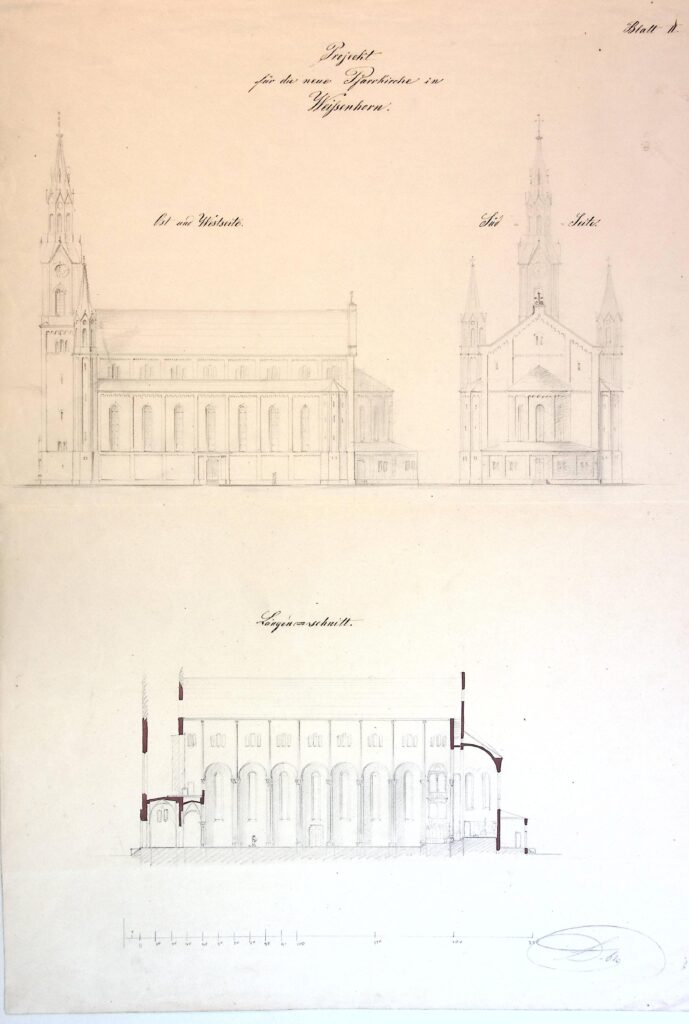

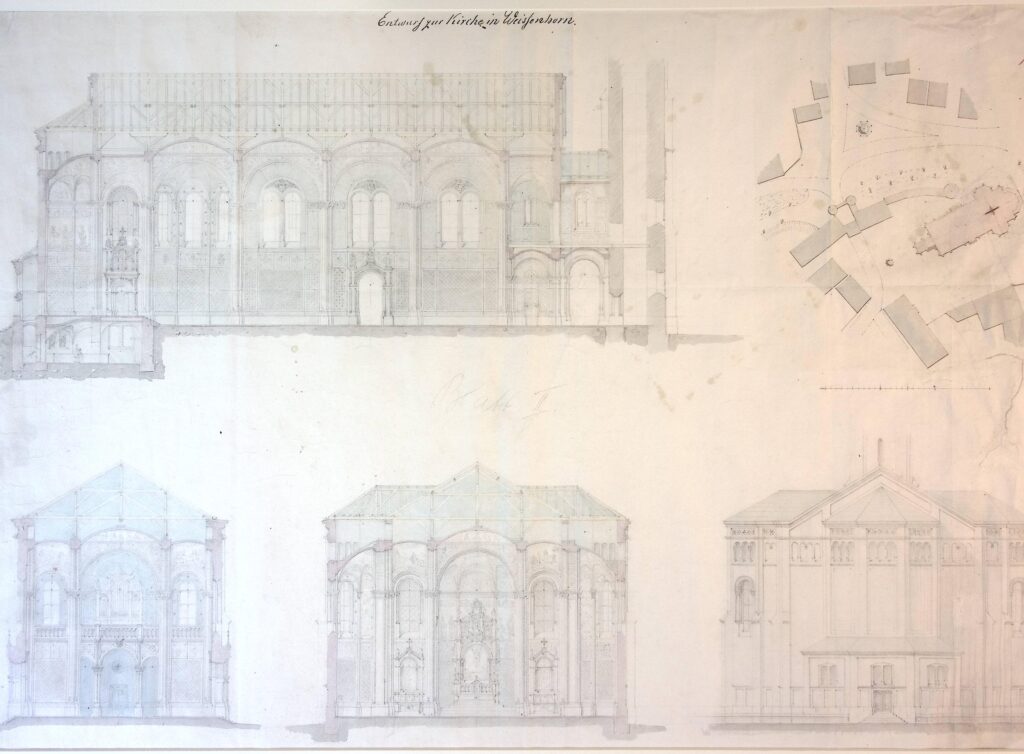

Freiherr von Stengel zeichnete wunschgemäß einen Entwurf für eine Basilika in West-Ost-Ausrichtung und Bauzeichner Josef Deibler eine Alternative als Hallenkirche in Nord-Süd-Ausrichtung.

Ein Sohn des Maurermeisters Franz Deibler, Josef Deibler (1837-1890), hatte eine Lehre als Bauzeichner im Büro Stengel absolviert. Wir wissen nicht, ob er 1859 noch bei Stengel angestellt war oder ob er bereits als selbstständiger Planer tätig war. Sein Name ist zwar nur auf diesem Plan vorhanden, man kann aber davon ausgehen, dass er auch einige der Pläne gezeichnet hat, die sein Vater, der in Weißenhorn als Planer und Zeichenlehrer tätig war, dann als Verantwortlicher unterschrieben hat. Der Grundriss des Entwurfs 7 zeigt jedenfalls deutliche Ähnlichkeit zum Entwurf 2 seines Vaters. Deibler jun. wurde später auch von Voit als Bauleiter ab 1864 eingesetzt und zeichnete viele Details, bis er im März 1866 im Zuge der Aufarbeitung des Unglücks vom 25.10.1865 entlassen wurde. Zur Baumeisterfamilie Deibler gibt es einen eigenen Artikel.

Die Kirchenverwaltung gab nun (vorerst) nach und beschloss resignierend: In Anbetracht dessen u. in Erwägung, daß bei einem neuen Versuche nur wieder Monate verloren gingen, hat die unterzeichnete Kirchenverwaltung unter dem 29ten Nov. d J. einstimmig beschlossen: nun ganz im Sinne der Königl. Regierungs-Entschließung d. d. 4 Mai et 14 Nov. 1859 die neue Kirche ausführen zu lassen, sohin dieselbe von Westen nach Osten zu verlängern und damit auf das bisherige Mesnerhaus etc. zu verzichten. Aus diesem Grunde nun stellt die unterzeichnete Kirchenverwaltung an den Stadtmagistrat geziemendst das Ansinnen sich auszusprechen, ob derselbe unter den gegebenen Verhältnissen mit dem Beschlusse der Kirchenverwaltung einverstanden u. insbesondere zur Abtretung der Holzremise u. des sogenannten Pfaffenthurmes einerseits und zum Wiederaufbaue oder zur Einräumung einer Meßnerwohnung in dem städtischen Woll- u. Waaghause andererseits geneigt sey oder nicht, indem erst nach Erledigung dieser Frage zur Anfertigung des Bauplans u. des Kostenvoranschlages geschritten werden kann. In der Erwartung, daß der Stadtmagistrat die Kirchenverwaltung in ihrem Streben nach einem baldigen Wiederaufbaue der Pfarrkirche nach Kräften unterstützen werde, sieht sie einer bald möglichen Rückäußerung entgegen u. verwahrt sich Hochachtungsvoll

Der Magistrat pflichtete diesem Beschluss am 02.12.1859 mit 6:1 Stimme bei, beschloss den Pfaffenturm und die Holzlege abzubrechen, war aber nicht bereit, auch noch für eine Wohnung des Mesners zu sorgen2. Auch die Gemeindebevollmächtigen stimmten alle dem Beschluss zu.

Die Kirchenverwaltung war aber nachtragend und gab sich noch nicht so schnell geschlagen. So schrieb sie dem Magistrat am 12.01.1860, wenn auch nur 4 Mitglieder der Kirchenverwaltung unbedingt eine Nord-Süd-Ausrichtung wollten, sollte Freiherr von Stengel der Auftrag entzogen werden, weil Freiherr v. Stengel den Wünschen der Weissenhorner nur wenig Rechnung trage. Die Kirchenverwaltung setzte sich ‚privatim‚ mit Ritter August von Voit als neuem Planer in Verbindung, der auch bereit war , die Aufgabe zu übernehmen. Die Pfarrei bat die Stadt im Falle H. Baron v. Stengel am Samstag oder Montag hieher kommt, und den Entwurf zur neuen Kirche mitbringt, nicht nur selbst von dem Projekte Einsicht nehmen u. sich darüber offen aussprechen zu wollen, sondern auch das Collegium der Gemeindebevollmächtigen hiezu zu veranlassen, denn ist auch die Kirchenverwaltung gesetzlich verpflichtet, das Bauprogram etc. zu entwerfen, so dürfte doch deren Ansicht nicht unabänderlich maßgebend sein.

Der Magistrat hielt sich aus der Sache heraus, weil die Beauftragung des Planers Sache des Bauherrn sei, sagte aber seine Anwesenheit und die der Gemeindebevollmächtigten bei diesem Termin zu.

Baron von Stengel kam am 25.01.1860 mit seinen Plänen nach Weißenhorn und lief sozusagen ins offene Messer. Die Kirchenverwaltung hat ungehöret sich versammelt, von dem neuen Projekte Einsicht genommen u. in Anbetracht der vom Techniker vorgelegten Gründe sich für das Projekt ausgesprochen, dabei aber auch eventuell beschloßen, den Plan zur neuen Kirche durch den königl. Oberbaurath v. Voith in München anfertigen zu lassen u. dem H. Baron v. Stengel sein Mandat als Techniker für den bevorstehenden Bau abzufordern, da derselbe das Vertrauen der Bürgerschaft nicht mehr besitzen soll. Die Kirchenverwaltung fragte den Magistrat am 26.01.1860, ob die beiden Collegien dem Beschlusse der

Kirchenverwaltung in Betreff der Situation der Kirche von Norden nach Süden beipflichten oder nicht: u. ob dem Herrn Baron v. Stengel das gegebene Mandat als Techniker abgenommen u. dem königlichen Oberbaurath v. Voith übertragen werden soll oder nicht.

Der Magistrat stimmte dem Vorgehen zwar am 27.01.1860 zu, weigerte sich jedoch über die Wahl eines Technikers für den Kirchenbau auszusprechen, da diese gesetzlich und ausschließend in die Hände der Kirchenverwaltung gelegt ist. Nach lebhafter Debatte stimmten auch die Gemeindebevollmächtigten dem Vorgehen am 30.01.1860 zu. Danach entzog die Kirchenverwaltung Baron von Stengel den Auftrag und erteilte ihn Ritter August von Voit. Stengel hatte wieder einmal kein Glück in Weißenhorn.

Georg Freiherr von Stengel (1814–1882) war Baubeamter und Architekt aus Bayern, der vor allem in Schwaben und der Oberpfalz wirkte. Er wurde am 4. April 1814 in München geboren und studierte an der Akademie der Bildenden Künste München bei Friedrich von Gärtner. Stengel war ab 1841 Baukondukteur in München und ab 1844 für die Kreisregierung in Augsburg tätig. Er wurde 1848 Zivilbauinspektor und 1858 Kreisbaubeamter.

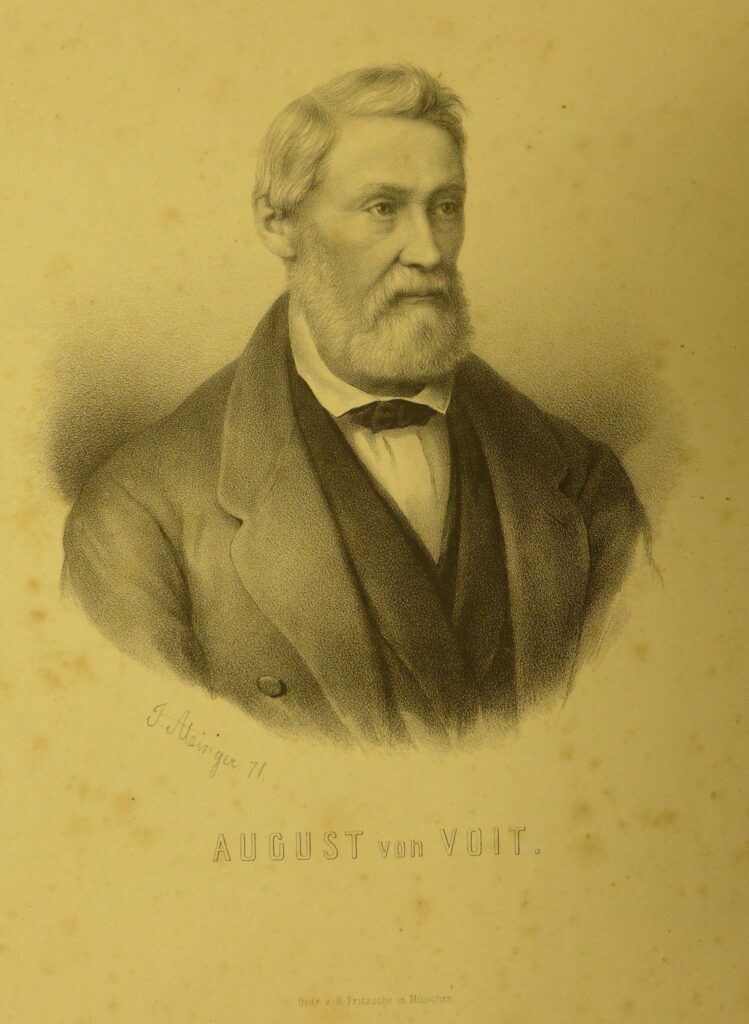

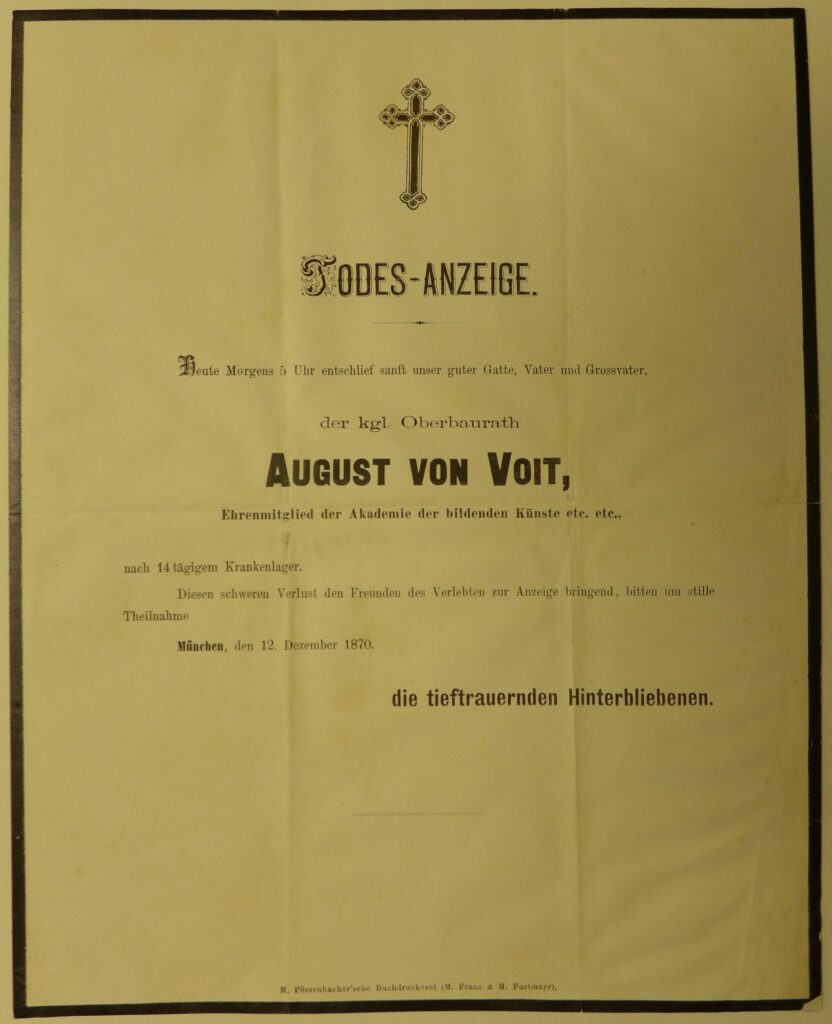

Ritter August von Voit, Architekt und Baubeamter, geboren am 17. Februar 1801 in Wassertrüdingen und gestorben am 12. Dezember 1870 in München. Er war der Sohn des Architekten Johann Michael Voith. Ab 1841 war er Professor an der Bauschule der Akademie der Bildenden Künste in München und später Oberbaurat und Leiter der Obersten Baubehörde als Nachfolger Friedrich von Gärtners in der Staatsbauverwaltung.

2. Planungsphase: Ritter August von Voit

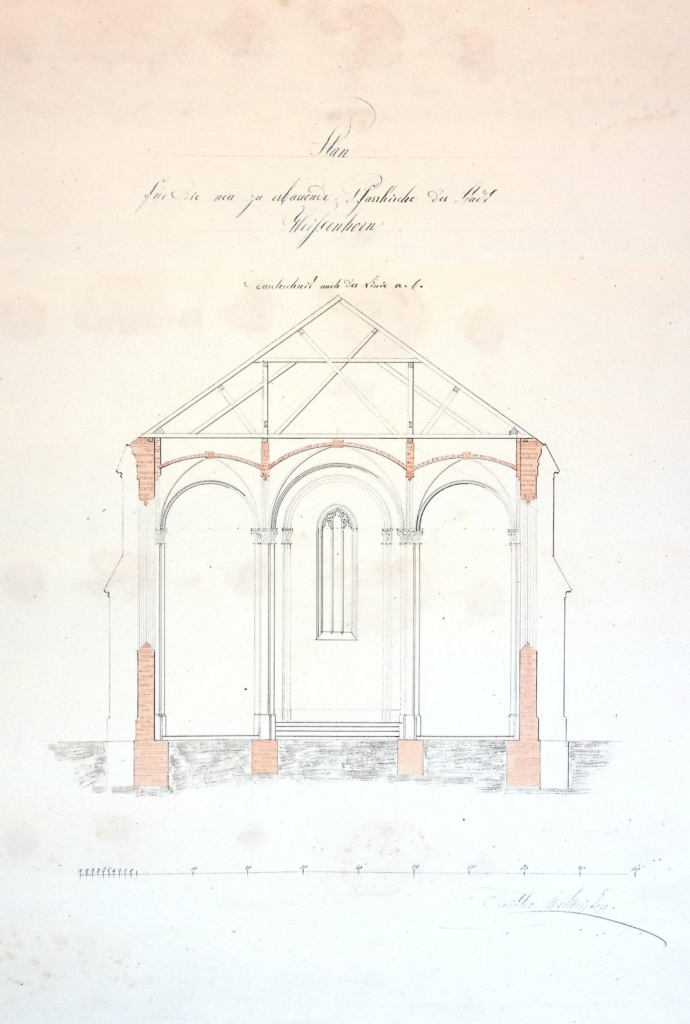

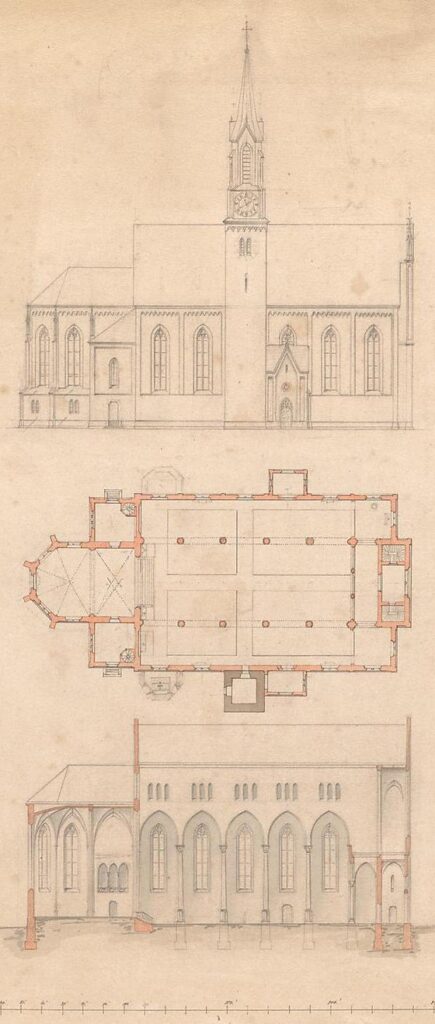

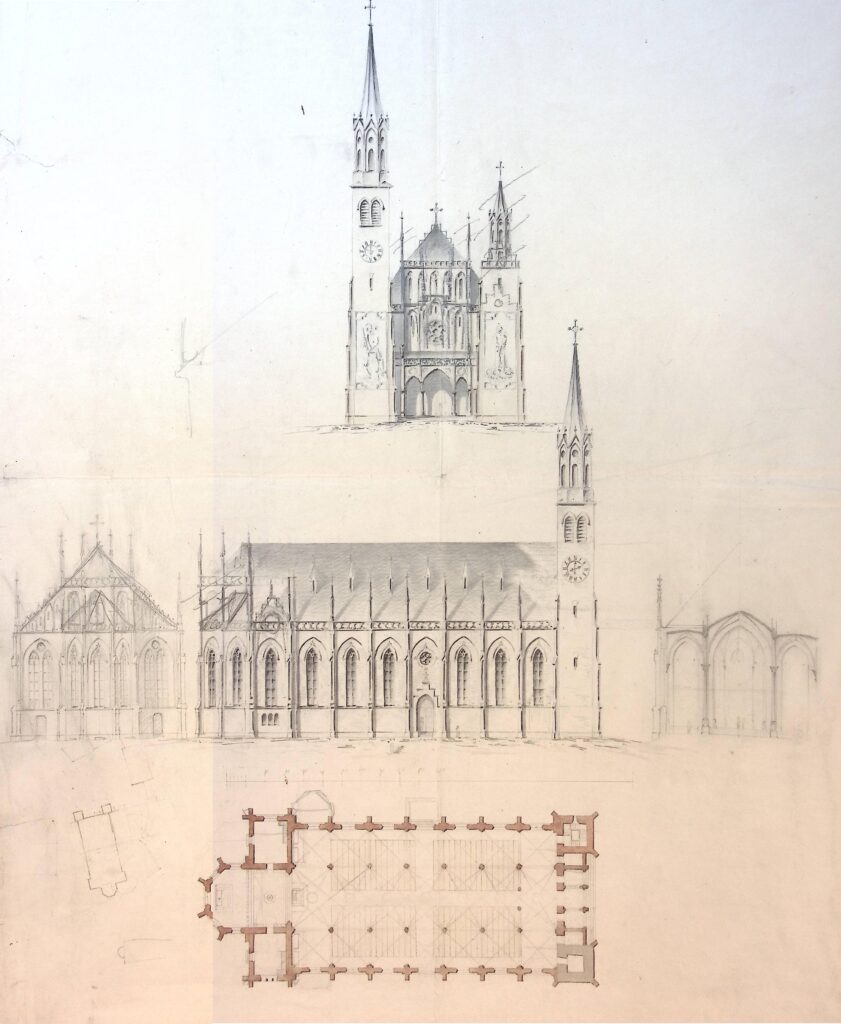

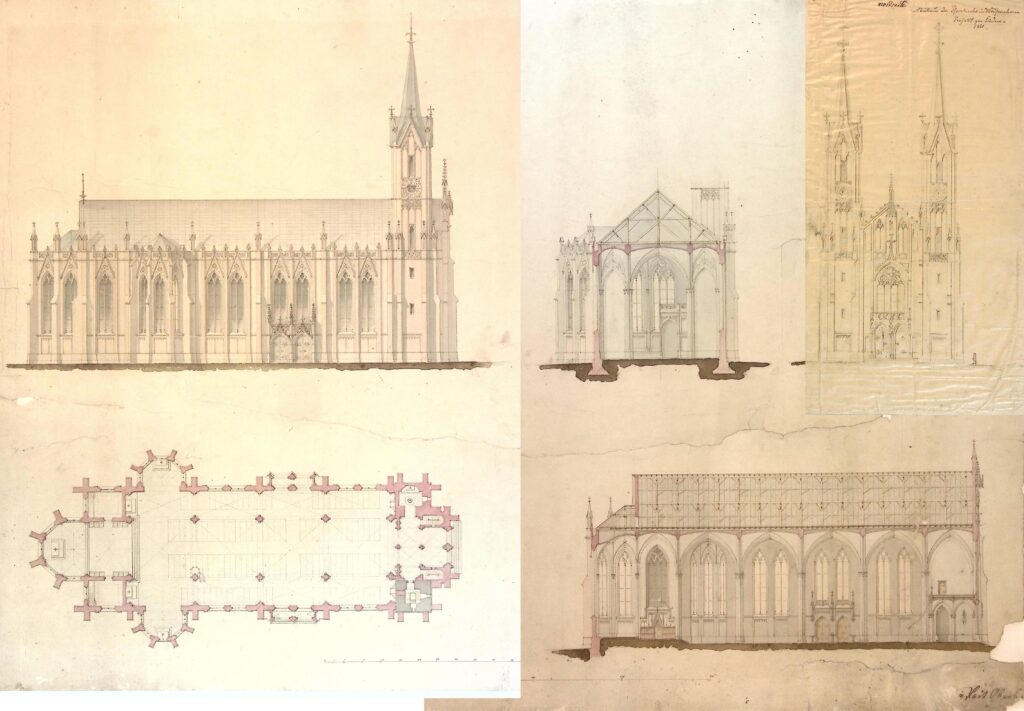

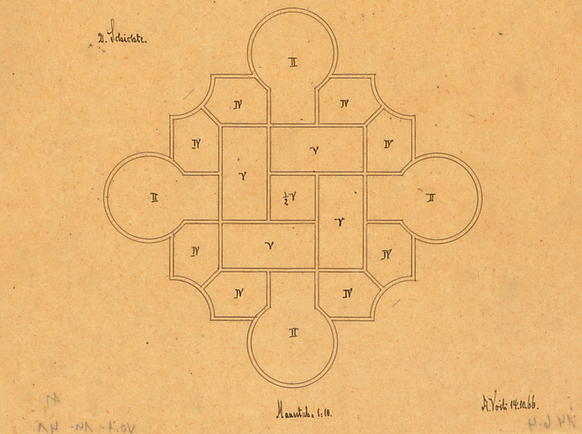

Ritter August von Voit machte sich gleich nach der Auftragserteilung an die Arbeit. Zunächst ließ er ein Nivellement des Geländes herstellen, was uns heute wertvolle Aussagen über die damalige Topographie ermöglicht. Nach nur zwei Monaten konnte er schon am 05.04.1860 seine Entwürfe vorlegen. In beiden Plänen handelt es sich um eine dreischiffige neugotische Hallenkirche mit gleichen Baudetails die sich nur in der Anordnung der Türme – und somit in ihrer Ausrichtung – unterscheidet. Bei der Nord-Süd-Ausrichtung (Entwurf 8) ist eine Doppelturmfassade vorgesehen, bei der West-Ost-Lage (Entwurf 9) ist nur ein Turm auf der Nordseite vorhanden. Beide Pläne gehen vom Erhalt des alten Turmes aus. Voit hat von Anfang an beide Varianten vorgelegt, weil es ja von vornherein nicht klar war, ob die Nord-Süd-Ausrichtung bei der Regierung auch durchsetzbar wäre. Im Lageplan stellte er beide Varianten gegenüber. Mit Bleistift sind auch noch drei weitere Lage-Varianten und der Umfang der alten Kirche einskizziert.

Beim Entwurf 9 ist jedoch nicht ganz klar, was Voit hiermit bezwecken wollte. Unter Beibehaltung des alten Kirchturms wäre die Kirche in dieser Form bis auf ca. 3,0 m an das Neuffenschloss gerückt, was mit Sicherheit nicht im Sinne des Architekten gewesen wäre. Erklärungen hierzu fehlen in den Akten.

Magistrat, Gemeindebevollmächtigte und Kirchenverwaltung trafen sich zu einer gemeinsamen Sitzung, ließen sich die Pläne erläutern, nahmen den Kostenvoranschlag mit 100.000 fl zur Kenntnis und stimmten den Plänen einhellig zu. Die Pläne sollten der Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden, um mit den Fundamentarbeiten sogleich beginnen zu können.

Am 16.04.1860 wurden die Pläne von der Kirchenverwaltung über das LG ROG an die Regierung zur Genehmigung eingereicht. Die Stadt wurde am 24.04.1860 zur Stellungnahme aufgefordet und gab am 04.05.1860 ihre Stellungnahme ab, die sich aber ausschließlich auf Fragen der Finanzierung bezog (siehe Kapitel Finanzierung). Am 15.05.1860 wurde der Magistrat aufgefordert, den Kostenvoranschlag anfertigen zu lassen.

Am 15.11.1860 waren die Pläne für eine Interimskirche an der östlichen Promenade zur Genehmigung fertig. Die kgl. Regierung in Augsburg lehnte die Notkirche jedoch am 14.02.1861 unter Berufung auf eine Stellungnahme des bischöfl. Ordinariats ab, nach welcher befürchtet wurde, der Kirchenneubau würde sich noch weiter herauszögern, wenn eine Notkirche zur Verfügung stehe. Erst wenn der Kirchenneubau unwiderruflich gesichert sei, könne der Interimskirche zugestimmt werden. Außerdem vertrat das Ordinariat die Meinung, aus Kostengründen sollte nicht der Plan des Arch. v. Voit, sondern der des Arch. Stengel zur Ausführung kommen (Protektionismus in Augsburg!). Am 30.03.1861 wurde die Genehmigung dann doch erteilt und am 16.06.1861 fand der erste Gottesdienst in der Notkirche statt.

Vielleicht ist dies aber auch der Grund, warum wir im Stadtarchiv eine 1861 datierte Version des Entwurfs 1 von Maurermeister Deibler haben!

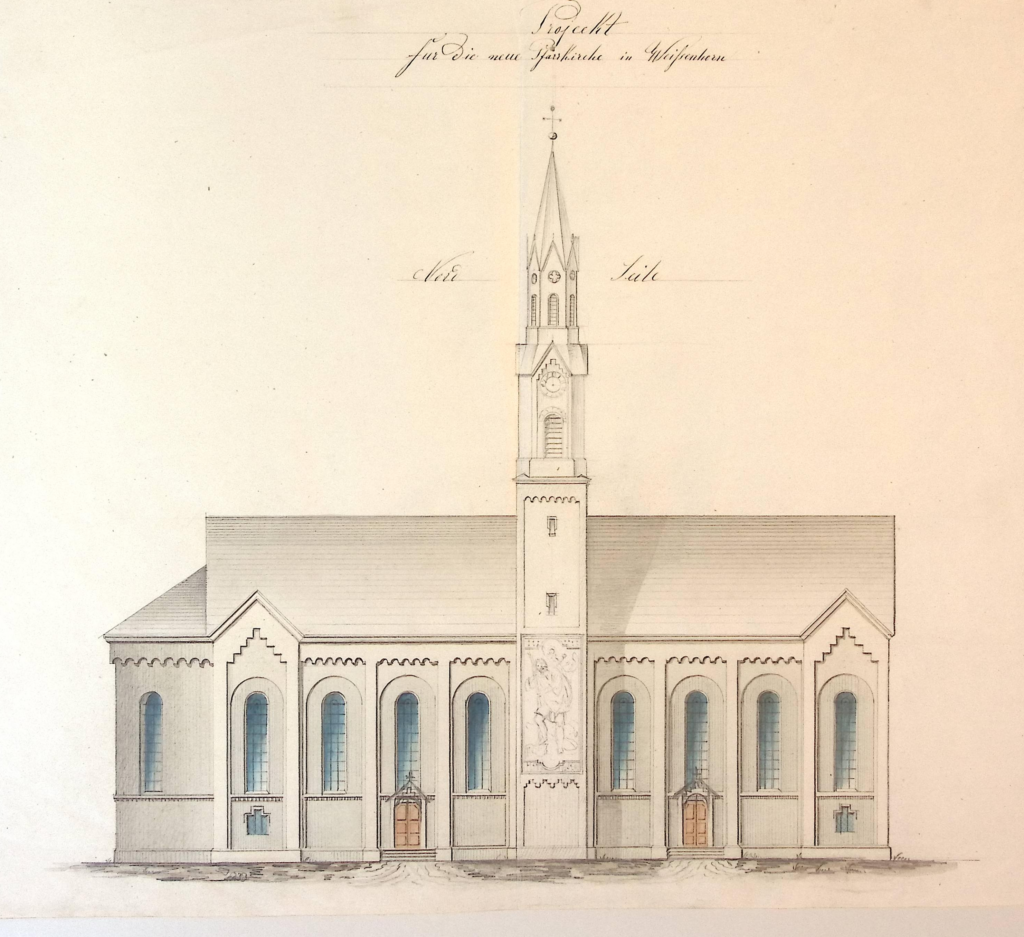

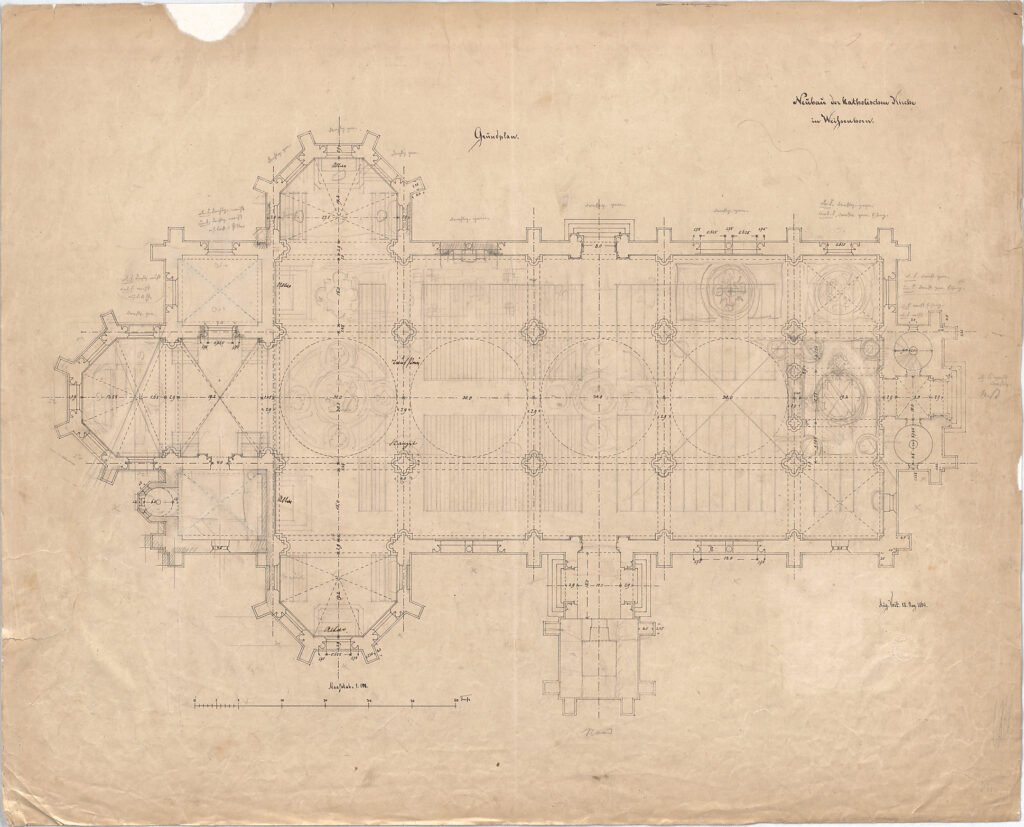

Zweieinhalb Jahre lang geschah nichts aktenkundiges. Jede Seite versuchte wohl, den Konflikt irgendwie auszusitzen. Ritter August von Voit überarbeitete (evtl. 1862) die Planung noch einmal, nahm von der Neugotik Abstand und entwickelte einen Entwurf in eher neoromanischen Formen, die der späteren Endfassung schon sehr nahe kam. Es blieb aber bei der Nord-Süd-Ausrichtung der Kirche, bei welcher jetzt aber nur noch eine Einturmfassade vorgesehen wurde. Über die Hintergründe und den Zeitpunkt dieser Umplanung schweigen leider die Akten. Voit nutzte in diesem Entwurf den vorhandenen Stadtgraben für eine Unterkirche.

In der Architektursammlung der TU München befindet sich ein Exemplar dieses Planes, in den die Drehung der Kirche in West-Ost-Richtung bereits einskizziert ist. In einem weiteren Lageplan untersuchte Voit skizzenhaft, ob man nicht den alten Kirchturm aufgeben sollte, um die Kirche etwas zu drehen und parallel zum Schloss auszurichten um so etwas mehr Platz zum Rathaus und auch zum Pfaffenturm zu gewinnen.

Das bischöfliche Ordinariat in Augsburg drängte die Regierung am 10.12.1862 auf eine endgültige Entscheidung hinzuwirken, welche die Regierung am 19.12.1862 mit der Anweisung einer West-Ost-Ausrichtung auch traf und die Kirchenverwaltung zu einem Beschluss aufforderte. Diesen Beschluss fasste die Kirchenverwaltung am 04.01.1863 ohne erkennbare Bitterkeit in der Formulierung und gestand, dass die Situation der Kirche von West nach Ost die schönste u. wohlfeilste ist, erachtet ein; denn das Bau-Terrain zur Stellung der Kirche nach Süd fordert außer den bekannten Opfern auch noch eine beträchtliche Anzahl von Bausteinen.

Die Pfarrei wünschte noch eine weitere Empore, nemlich ein oberes für die Orgel Musiker u. ein unteres für die ledigen Mannspersonen von 16-30 Jahren. Dies hat seinen Grund in der bitteren Erfahrung, welche jeden Sonn- und Feyertag in unserer Interimskirche dadurch gemacht wird, daß sich die ledigen Burschen in der größten Unordnung nächst dem Hauptportal der Kirche postieren u. allen Unfug treiben.

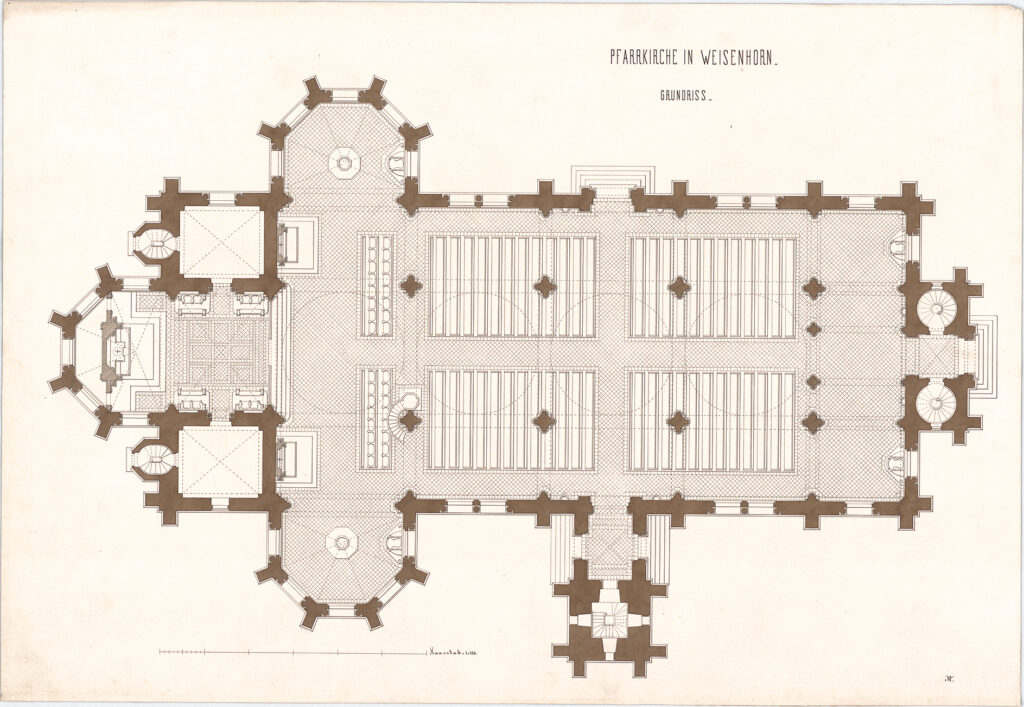

Magistrat und Gemeindebevollmächtigte beschlossen diese Grundsätze am 08.01.1863. Die Kirche sollte jetzt auf ein Fassungsvermögen von 1.800 Personen ausgelegt werden. Ritter August von Voit legte umgehend neue Pläne vor, die im Magistrat am 17.01.1863 behandelt wurden. Diese Planung sah den Standort des Turms noch im 1. Joch nach dem Querschiff vor. Der Magistrat wünschte sich eine weitere Verschiebung der Kirche nach Osten, um etwas mehr Abstand zum Schloss zu gewinnen, welches die Stadt mittlerweile am 30.05.1862 einschl. des Stadtgrabens gekauft hatte.

Voit überarbeitete den Plan noch einmal wunschgemäß, vergrößerte den Raum auf 2000 Personen, verschob die Kirche nach Osten und fügte zwischen Turm und Kirche einen überdachten Zugang ein, wodurch die Kirche auch etwas nach Süden gerückt wurde um so den Abstand zum Rathaus etwas zu vergrößern. Die Endfassung der Planung war gefunden!

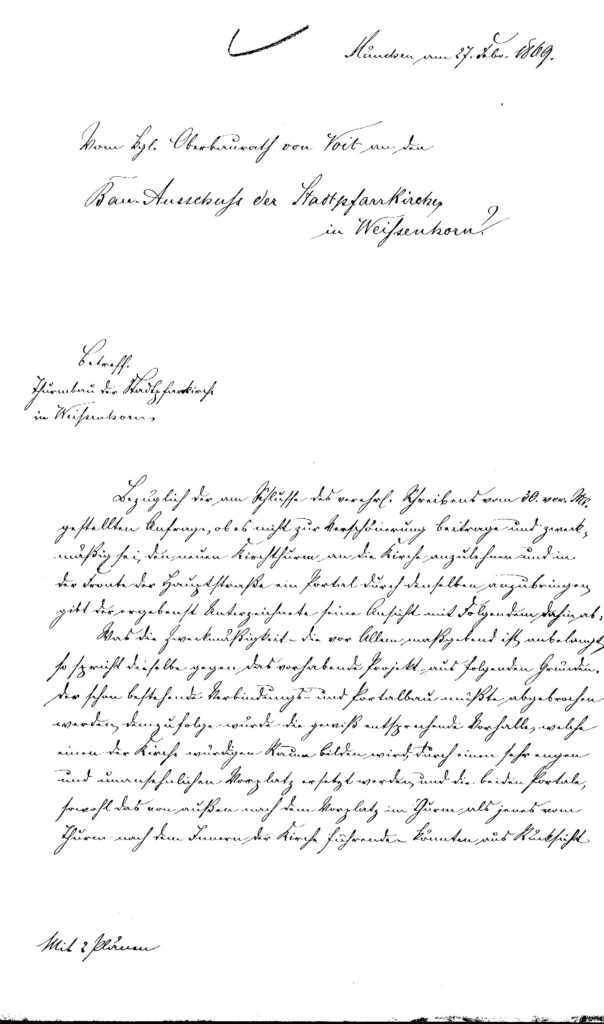

Am 07.08.1863 übersandte das Bezirksamt Illertissen3 diese Endfassung an die Stadt, die sie am 11.08.1863 auch so beschloss und am 17.08.1863 zurücksandte. Voit überarbeitete diesen Entwurf etwas und fertigte danach die Genehmigungsplanung.

Am 09.11.1863 bat die Stadt die Behörde, dass der Bauplan zu dem Kunstausschuße vorgelegt werde, um je nach Ergebniß der allerhöchsten Genehmigung oder Abänderungen diesselben die Regelung eines definitiven Kostenpunktes zu ersehen.

1864 wurde die Ölbergdarstellung von der alten Kirche auf den alten Friedhof transferiert, an die westliche Friedhofsmauer gegenüber der Kapelle. Diese Ölbergkapelle wurde 1943 abgebrochen.

Die Kirchenbestuhlung für die Grafertshofer Bürger

Es war ja schon bei den ersten Überlegungen zum Kirchenbau 1859 der Vorschlag von Stadtpfarrer Hitzler, aus Kostengründen für die Gläubigen der Filialgemeinde Grafertshofen nur Stehplätze vorzusehen, von der Regierung abgelehnt und vom Magistrat zugesagt worden, das Gerücht hielt sich aber hartnäckig. Am 28.06.1861 wollten die Grafertshofer aber noch einmal Sicherheit haben, deshalb wandten sie sich an das Landgericht, weil die Filiale Graferthofen schon immer schonungslos behandelt u. hintenangesetzt wurde.

Das Landgericht forderte Kirchenverwaltung und Magistrat zu einer schriftlichen Stellungnahme auf, die auch umgehend abgegeben wurde. Somit konnte das Gericht die Grafertshofer beruhigen und fügte noch hinzu: Da die Austragung vorliegender Differenz von wesentl. Einflusse auf die Herstellung des neuen Bau-Programms, dann derauf beruhenden Pläne, wie nicht minder auf den Kostenpunkt selbst ist, so wird die Kirchenverwaltung aufgefordert, auf Bereinigung dieser Differenz hinzuwirken u. sich deßhalb mit dem Rentmagistrats Weissenhorn in das geneigte Benehmen zu setzen.

Grunderwerb von Graf Fugger

Um die Kirche von Norden nach Süden auszurichten, war ein Grunderwerb aus dem Stadtgraben erforderlich, der dem Grafen Fugger gehörte. Mit Schreiben vom 01.08.1860 bat die Kirchenverwaltung den Magistrat hierbei um Hilfe. Schon am 26.11.1859 hatte Graf Fugger diesem Grunderwerb zugestimmt. Wiewohl diese Abtretung schriftlich zugesichert, mit gräflichem Siegel u. eigener Handunterschrtift versehen wurde, so will Sr. Erlaucht danach des gegebenen Versprechens zurücknehmen und zwar vorzüglich darum, weil dem Herrn Grafen gesagt wurde, daß durch den Neubau das gräfl. Schloß verbaut und dieser Umstand alsdann vom Stadtmagistrate Weißenhorn benutzt werde, um beim etwaigen Ankaufe des genannten Schloßes der Gräfl. Fugg. Herrschaft einen geringeren Kaufpreis bieten zu dürfen, als dieses bereits seit Jahren durch speciellen Vertrag stipulirt ist.

Die Kirchenverwaltung bat daher den Magistrat, ein Zertifikat auszustellen, dass die Stadt unbeschadet des Kirchenbaus den bereits für das Schloss ausgehandelten Preis zu zahlen bereit sei. Dies beschloss der Magistrat bereitwillig am 10.08.1860, ließ sich aber mit der Versendung dieses Beschlusses an Graf Fugger Zeit bis zum 20.03.1861. Das gräfliche Rentamt bat um Vorlage eines genauen Lageplans mit Maßangabe und erhielt diesen am 23.03.1861. Man benötige mind. 15 Dez (ca. 500 m²) für den Bau, es wäre aber besser, den ganzen Schlossgraben mit 45 Dez. (1500 m²) zu kaufen um die Kirche besser anpassen zu können. Die Entfernung zum Schloss betrüge mind. 70′ (20 m). Das Rentamt antwortete, man habe dem Grafen die Angelegenheit vorgelegt. Sie müsse aber noch mit Herrn Bischof in Augsburg besprochen werden.

Vielleicht erklärte der Bischof dem Grafen, dass er mit einer Nord-Süd-Ausrichtung der Kirche nicht einverstanden sei, denn das Rentamt schrieb der Stadt schroff: Aus hohem Auftrag hat man dem verehrlichen Magistrat die Mitteilung zu machen, daß derselbe auf die Abtretung des Schloßzwingers zum Zweck des veränderten Wiederaufbaus der Stadtpfarrkirche, und überhaupt auf eine einzelne Veräußerung vor Erfüllung des Kaufvertages vom 31. Dez. 1852 nicht einzugehen vermögen. Der vereitelte Grunderwerb läutete vielleicht das endgültige Aus für diese Lösung ein.

Die Finanzierung

Der Kostenvoranschlag der Planung Voit lautete auf 105.000 fl. Das waren nach der Währungsumstellung 1870 ca. 180.000 Goldmark und kaufkraftbereinigt 1,4 Mio €. Für die damalige Zeit und die Wirtschaftskraft der Stadt eine sehr hohe Summe. Vergleichsweise hatte man das gesamte Schlossensemble am 30.05.1862 für 20.000 fl (267.000 €) gekauft. Diese große Summe musste finanziert werden und da suchte jeder der Beteiligten für sich eine günstige Lösung.

Zuerst einmal musste die Frage der Baupflicht geklärt werden. Primär baupflichtig war die Pfarrkirchenstiftung als Bauherrin und Eigentümerin. Allerdings war nach damaliger Rechtslage die Stadt subsidiär baupflichtig. Die vorgeschlagenen Finanzierungswege sind heute nur schwer nachzuvollziehen, da sie neben einem anderen Währungssystem4, anderen Begriffen und auch auf völlig anderen Einnahme- und Ausgabensituationen sowie anderen Rechtssystemen beruhen. Die Diskussionen sollen hier nicht im Detail wiedergegeben werden, sie werden vereinfacht und zusammengefasst.

Mit der Annahme des Genehmigungsantrags forderte das LG ROG schon am 24.04.1860, dass die Stadt in den nächsten Etat (Haushalt) 30.000 fl einstelle zur seinerzeitiger Verwendung und dem bereits gewählten Bauausschusse zur Ausbezahlung gegen Verrechnung anweise. Die Mittel der hiesigen Kultusstiftung seien bekanntlich auch zum ersten Beginne des Baues nicht genügend.

Hiergegen wandte sich Stadtschreiber Huber ganz energisch und forderte zuerst einmal die Klärung der Baupflicht und der Finanzkraft. Die Mittel der Pfarrkirchenstiftung würden nicht einmal zur Sustentation (Unterhalt) derselben ausreichen, die St.-Leonhard-Stiftung sei aber satzungsgemäß für den Erhalt der Pfarrkirche zuständig. Er rechnete vor, dass diese einen Beitrag von 29.000 fl tragen könne. Außerdem bezöge die Pfarrei (welcher am 22.September 1655 bei dem Graf Heinrich Fuggerschen Concurse der Großzehent zu Weißenhorn sammt deßen Gerechtsamen und Zugehör durch eine landesfürstliche Commißion zugewiesen wurde) den Groß- und Kleinzehent aus Äckern und sämtlichen Krautgärten der Stadt. Diese Einnahmen müssten zur Finanzierung des Projekts verwendet werden. Auch die Filial-Gemeinde Grafertshofen müsse zu einem Beitrag in ‚Mitleidenschaft‚ gezogen werden.

Nach drei Jahre dauernden Verhandlungen und umfangreichem Schriftverkehr stand die Finanzierung. Von den 29.000 fl umfassenden Kapitalien der St.-Leonhards-Stiftung wurden 26.000 fl eingebracht, hiervon 13.000 fl für den Bau und 13.000 für die innere Einrichtung der Kirche. Die Stadt brachte von ihren Kapitalien 16.493 fl ein, von denen 10.450 fl aus Immobilienverkäufen stammten. Die restlichen 75.500 fl wurden über Anlehen (Kredite) finanziert, für die man die Zehent-Einkünfte und die Zins-Erträge der St.-Leonhards-Stiftung für Zins und Tilgung verwendete. Weiter noch fehlende Geldmittel wurden aus Umlagen auf die Gemeindemitglieder erzielt, für welche die gesammte Hauß-Grund-Gewerb-Capitalrenten- u. Einkommensteuer als Verteilmaßstab zu Grund gelegt wurde. Auch die Gemeinde Grafertshofen beteiligte sich nach ihren Möglichkeiten mit 200 fl an dem Projekt.

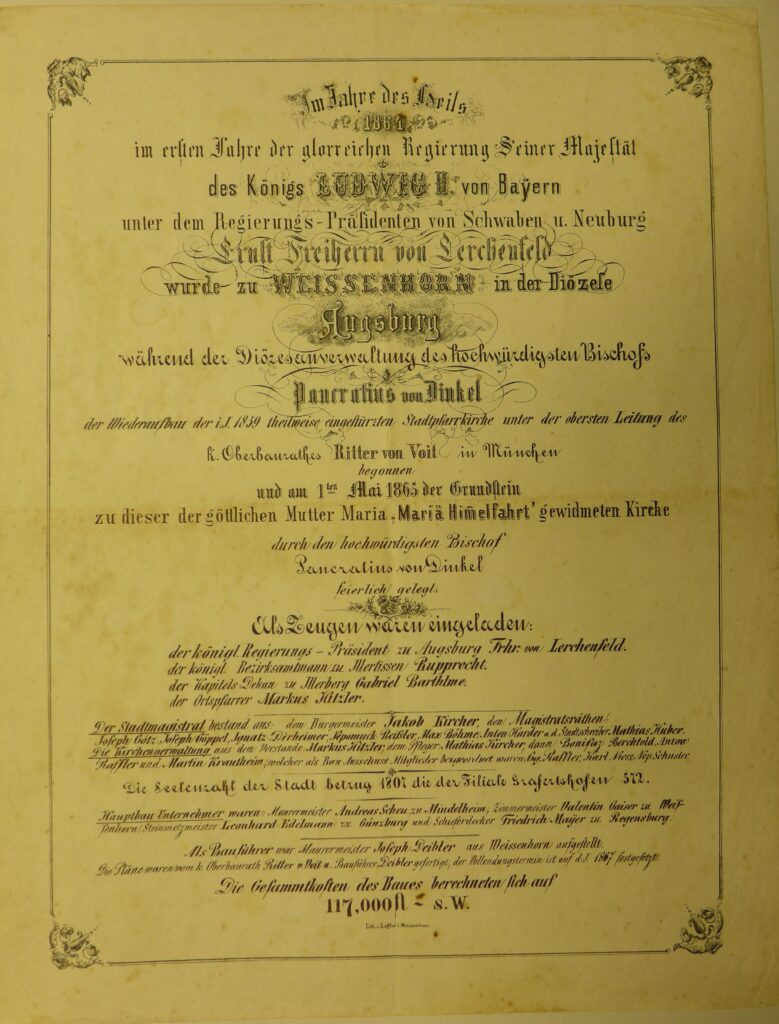

Wie auch bei heutigen Bauvorhaben wurde der Kostenvoranschlag aber nicht eingehalten. Zur Grundsteinlegung war er schon auf 117.000 fl korrigiert und wurde in der Endabrechnung am 02.07.1873 mit 173.417 fl 9x 4 h deutlich überschritten. Das Honorar des Architekten betrug 6% der Gesamtherstellungskosten, deutlich weniger als bei einer heutigen Abrechnung nach HOAI! Die Aktenlage aus dieser Zeit ist dünn, so konnte nicht ermittelt werden, wie der Fehlbetrag gedeckt und finanziert wurde. Das Collegium der Gemeindebevollmächtigten bestätigte die Endabrechnung am 05.10.1873

Bau der Kirche

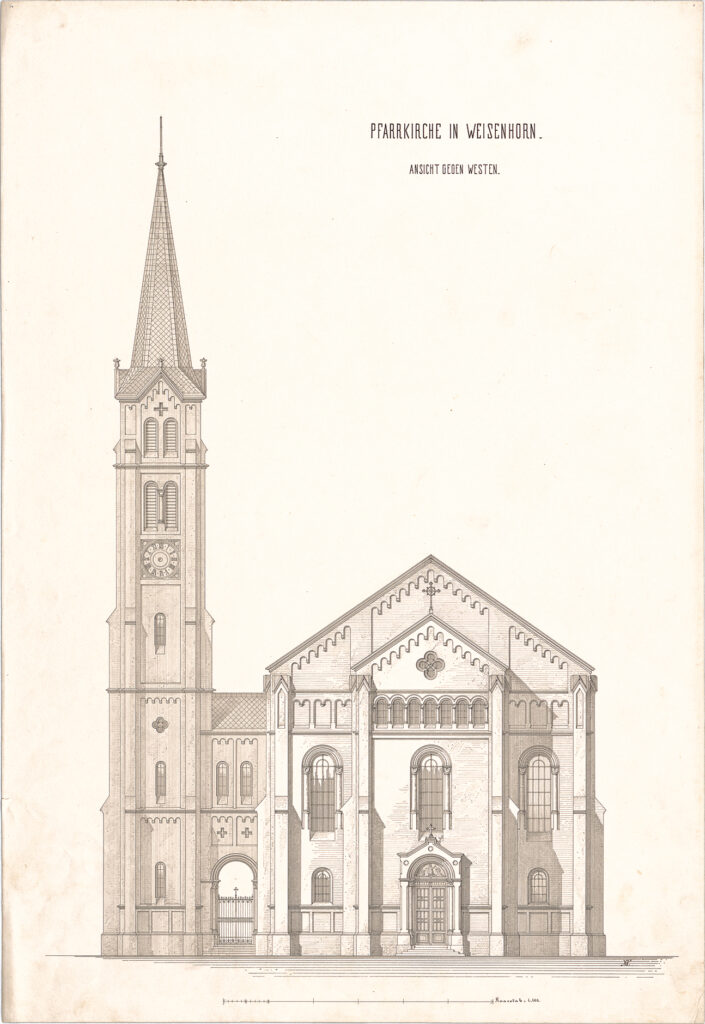

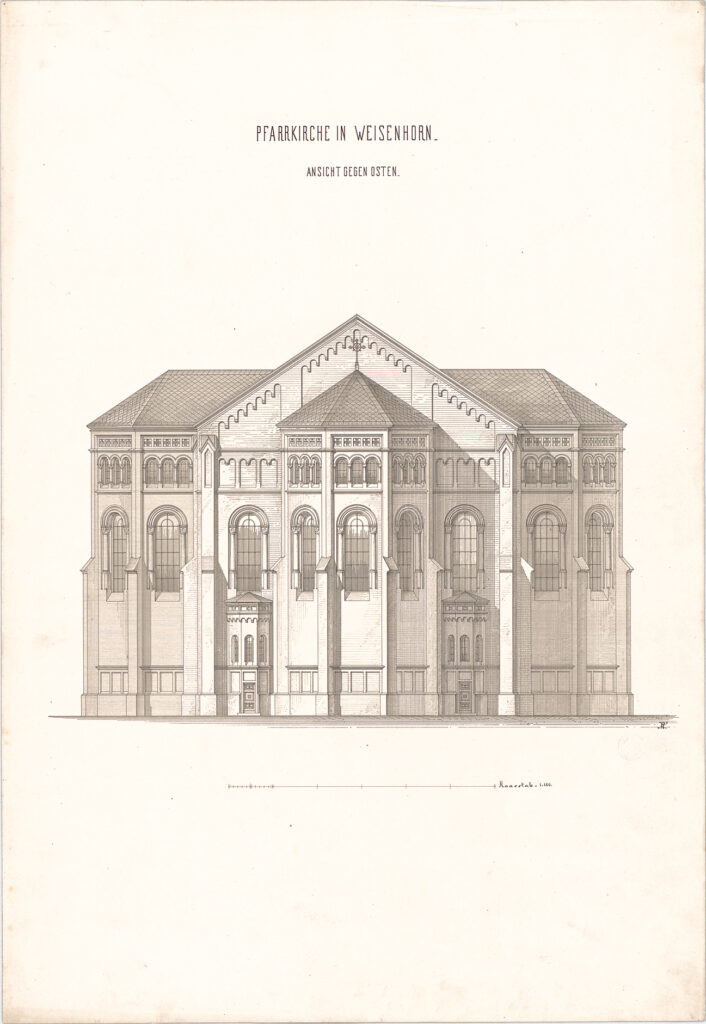

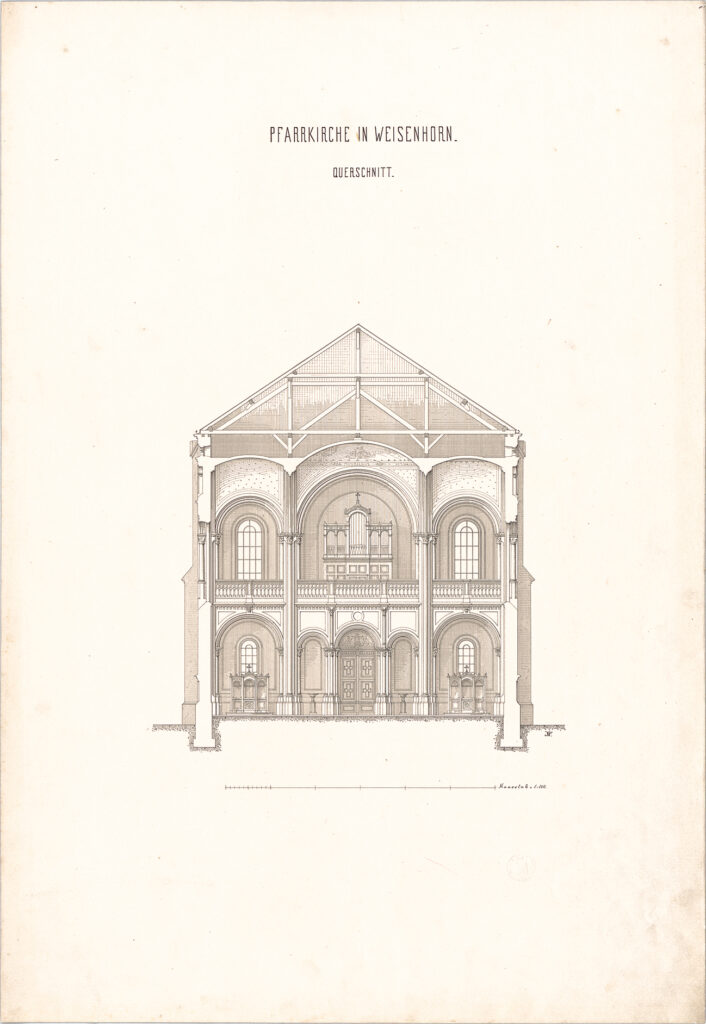

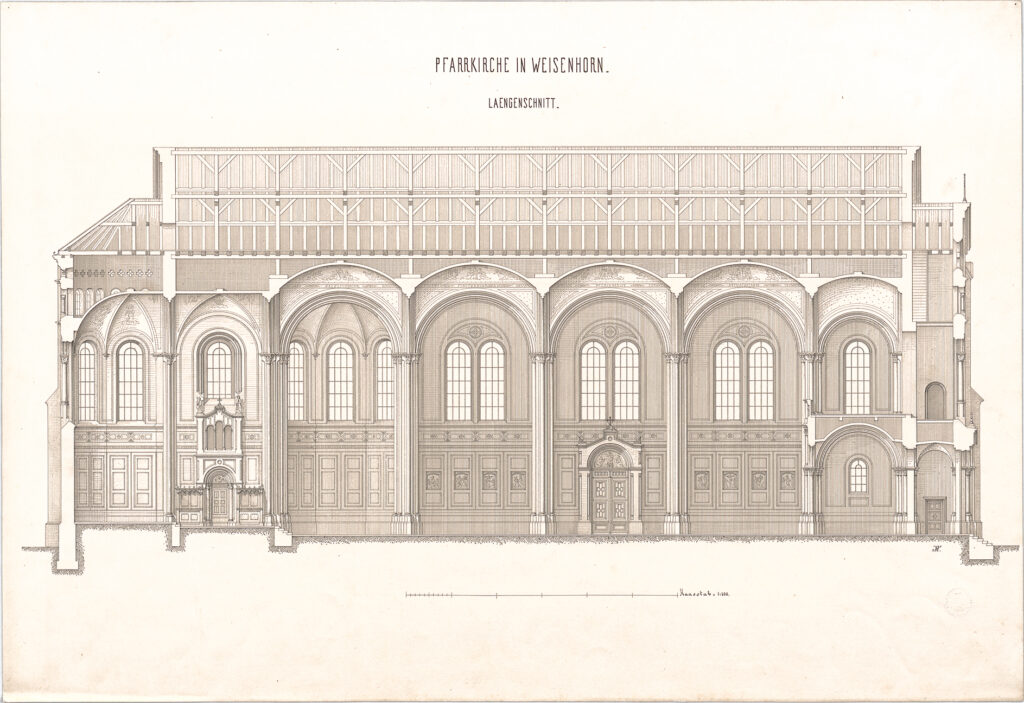

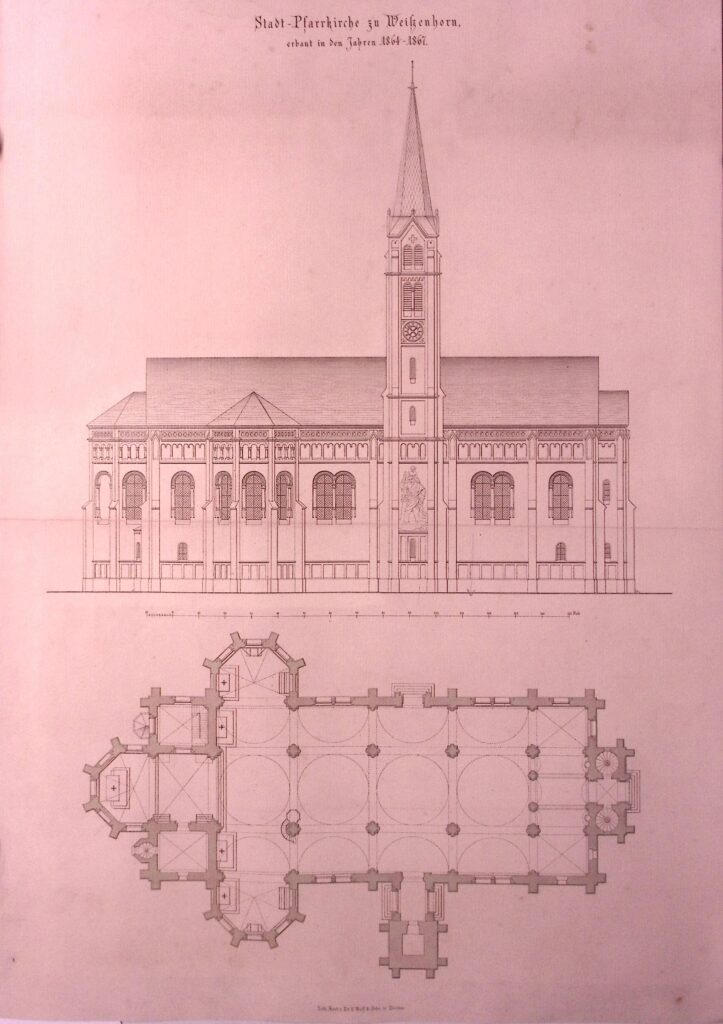

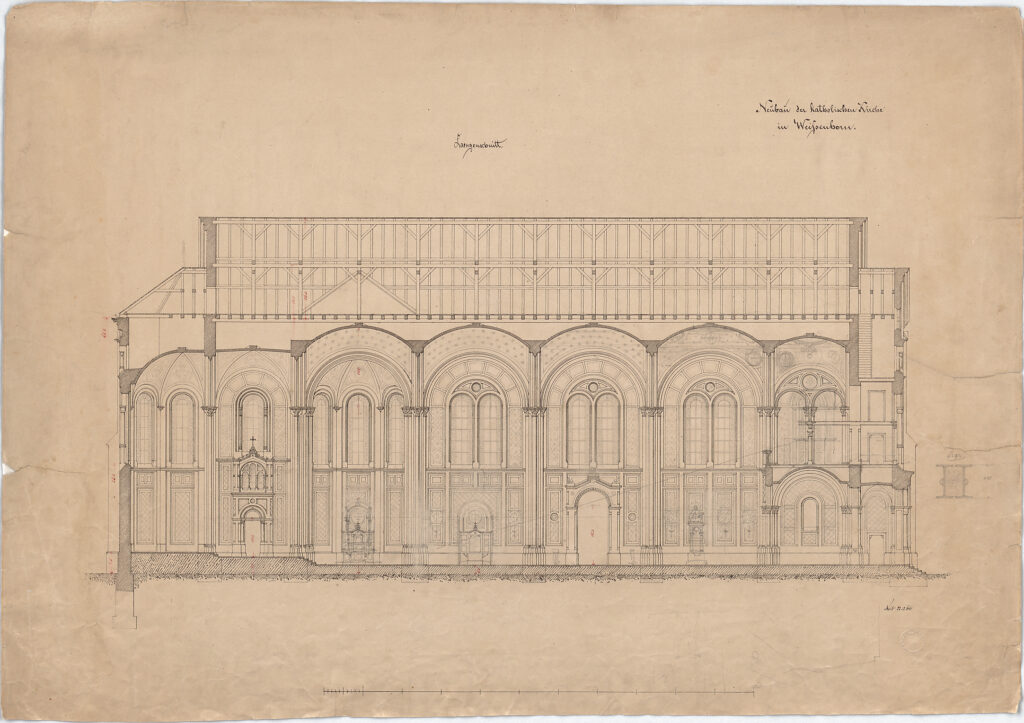

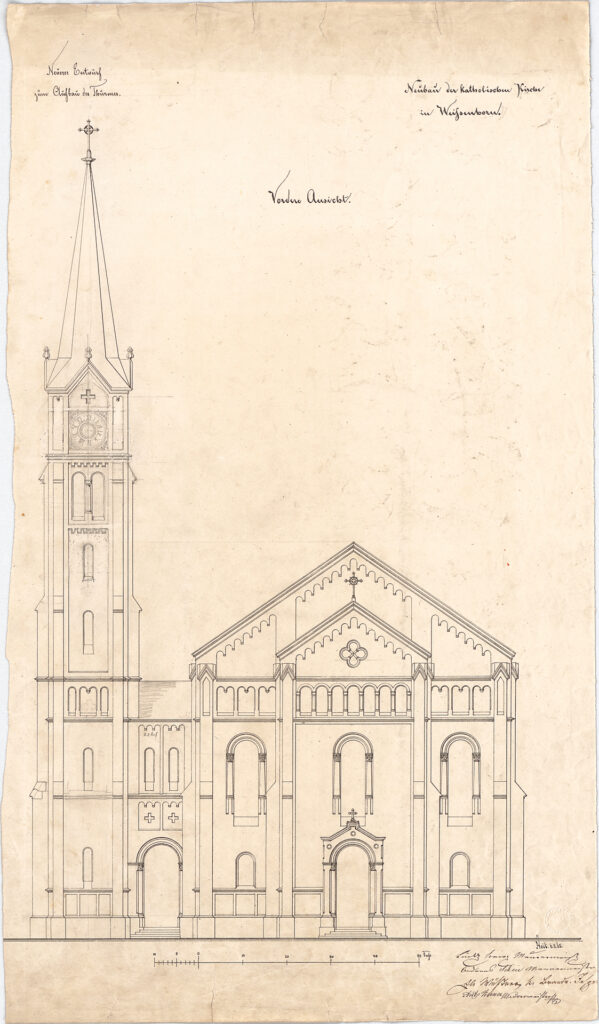

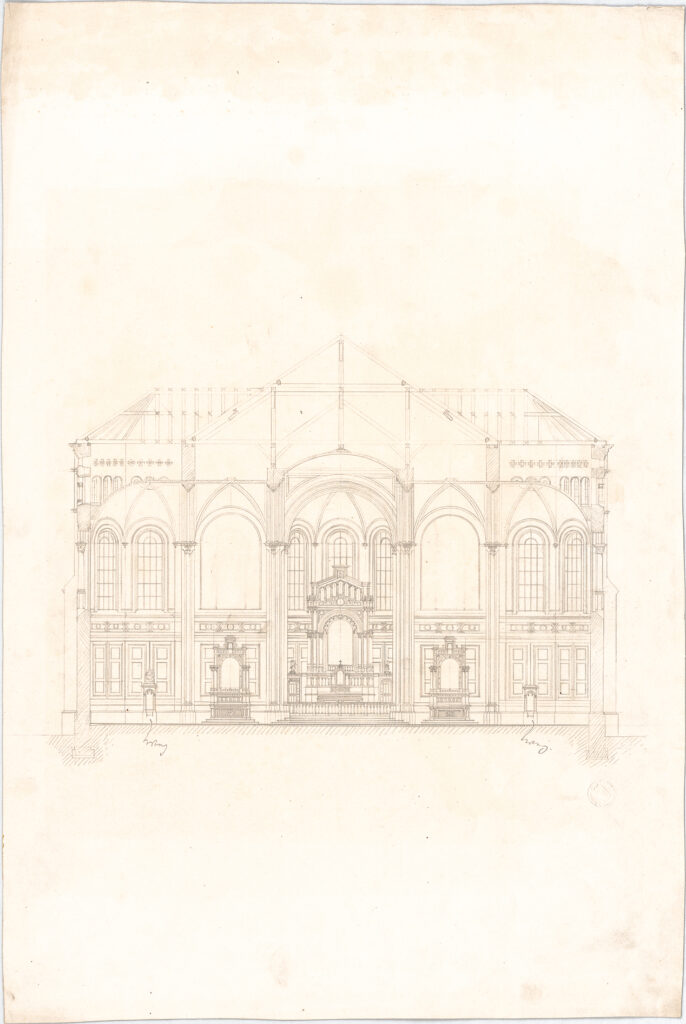

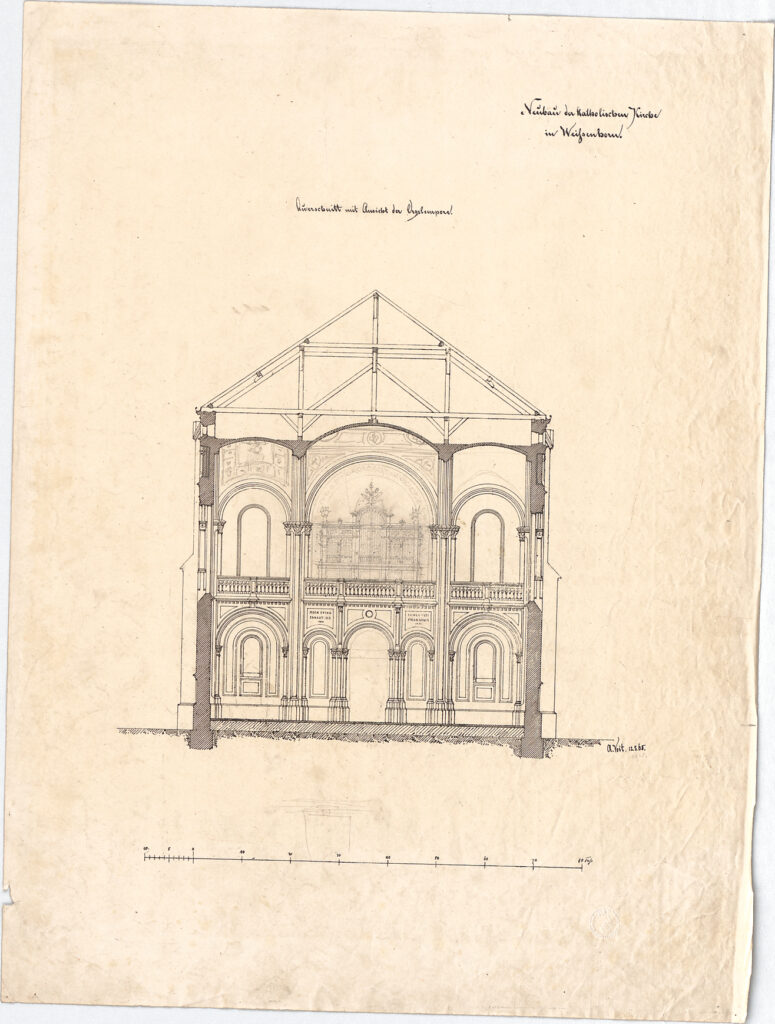

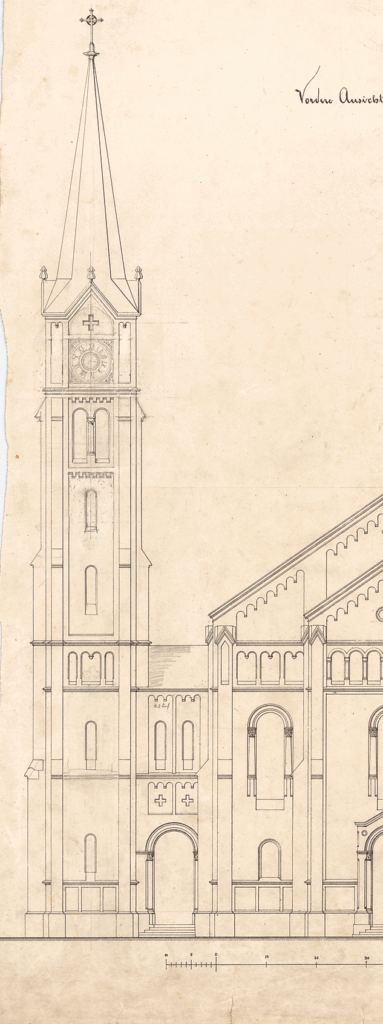

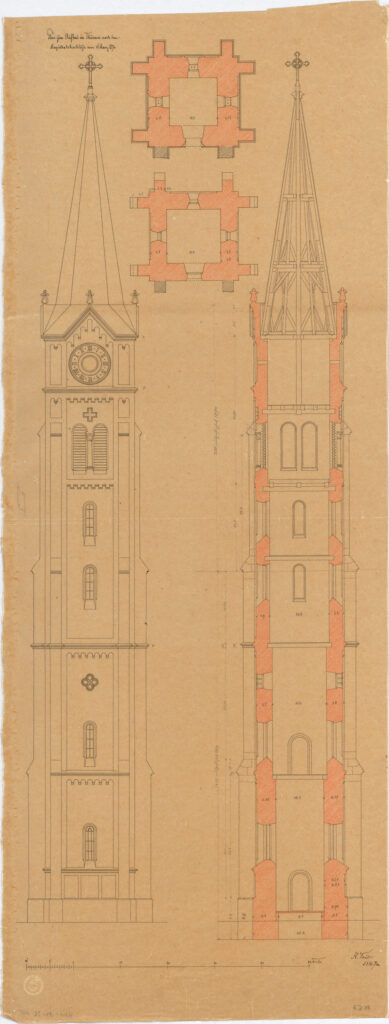

Nachdem jetzt alle planerischen und finanziellen Fragen geklärt waren, konnte man 1864, 5 Jahre nach dem Einsturz, endlich ans Werk gehen. Unter dem Vorsitz Ritter von Voits wurde ein Bauausschuss gebildet, der am 18.07.1864 die endgültige Planung beschloss. Die Kirche wurde nun im von Voit kreierten ‚Münchner Rundbogenstil‘ ausgeführt. Die Stadt ließ diesen Plan vom Lithographen Joseph Rheingruber, München, für 36 fl stechen (Rechnung vom 17.02.1865) und in der Anstalt Dr. C. Wolf & Sohn, München, für 9 fl in vielen Exemplaren drucken.

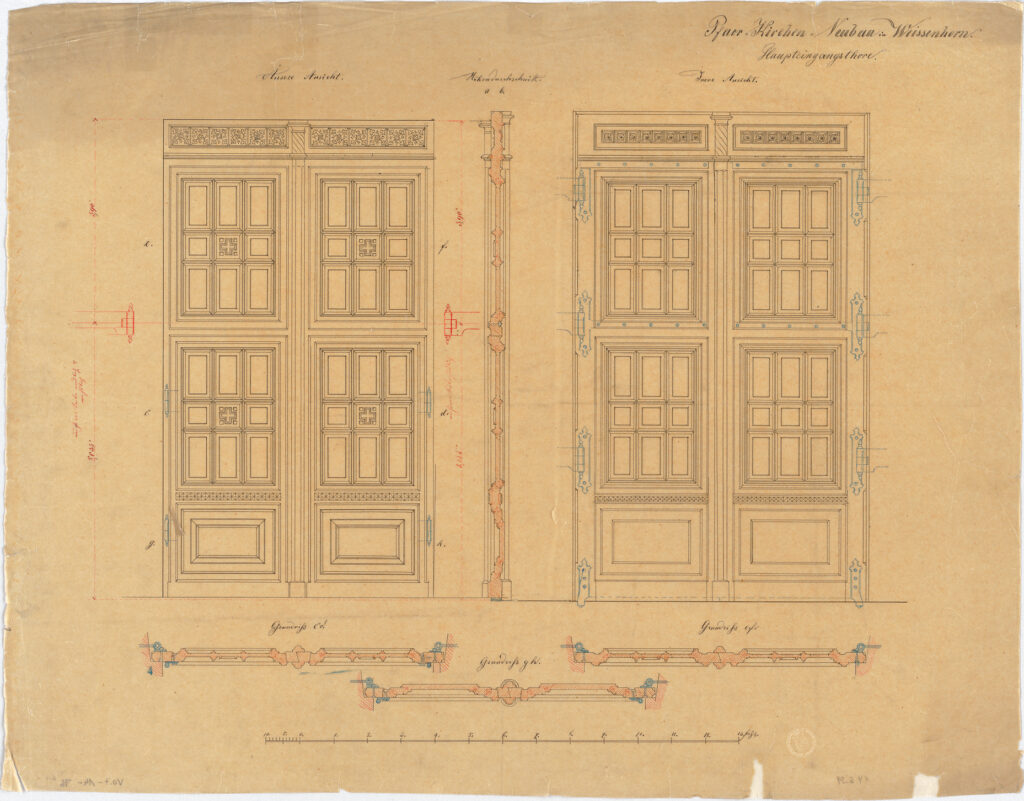

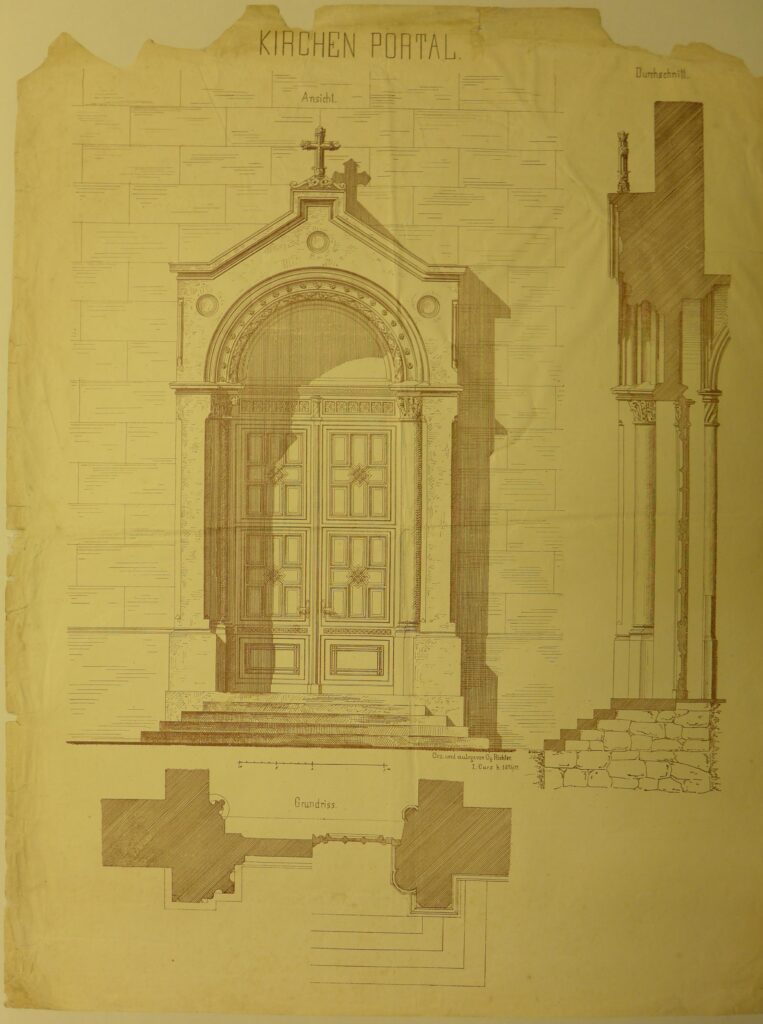

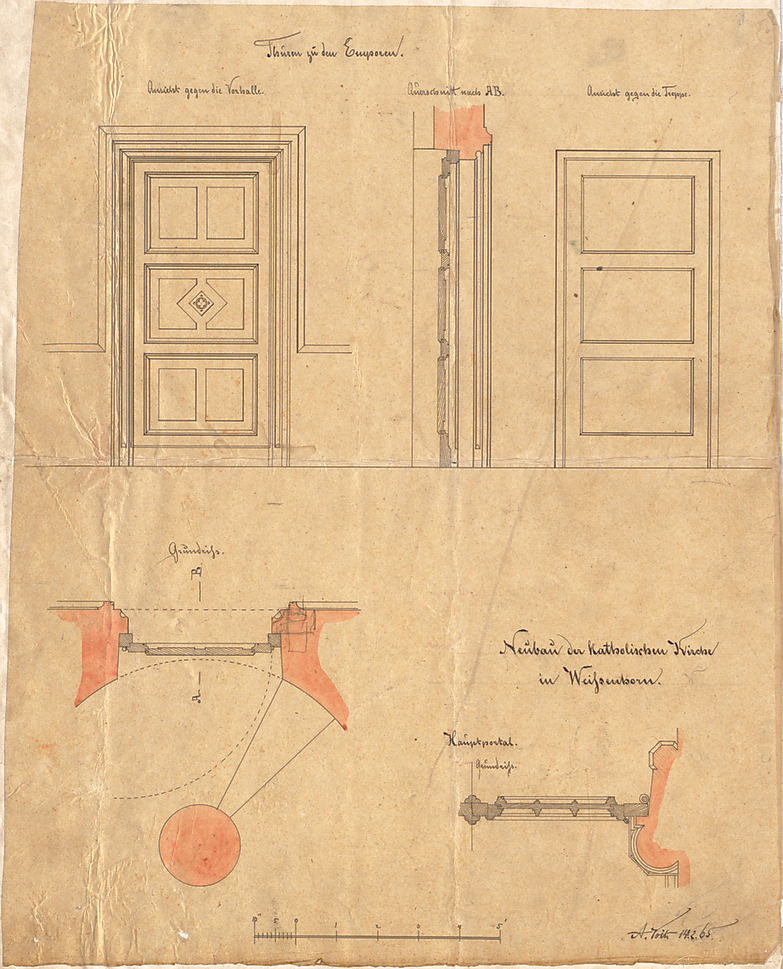

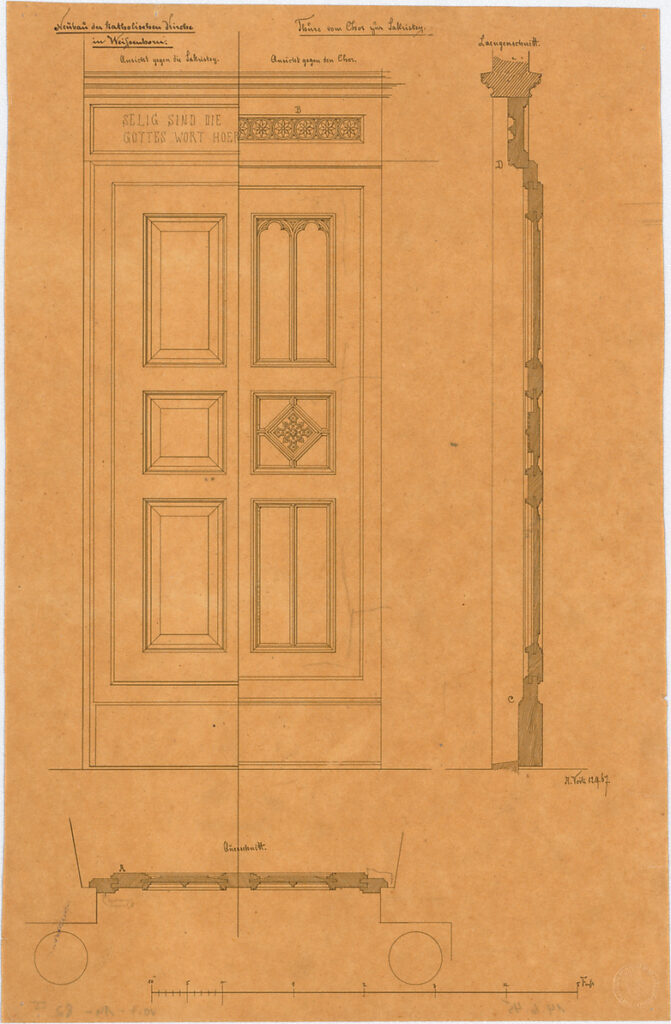

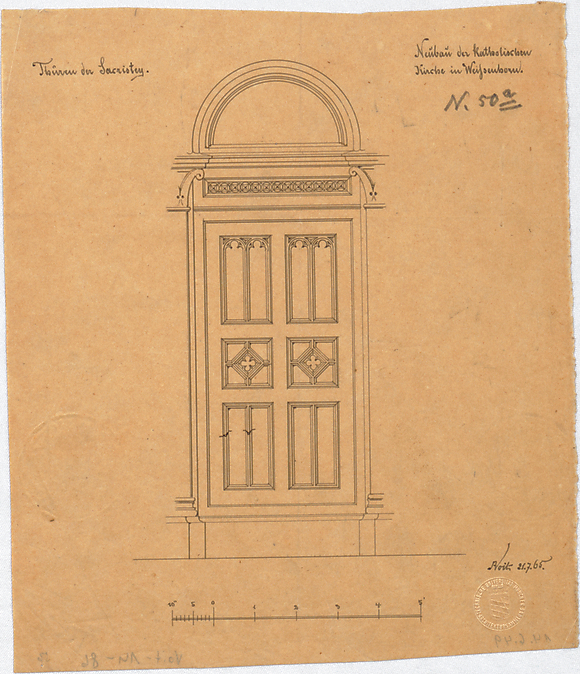

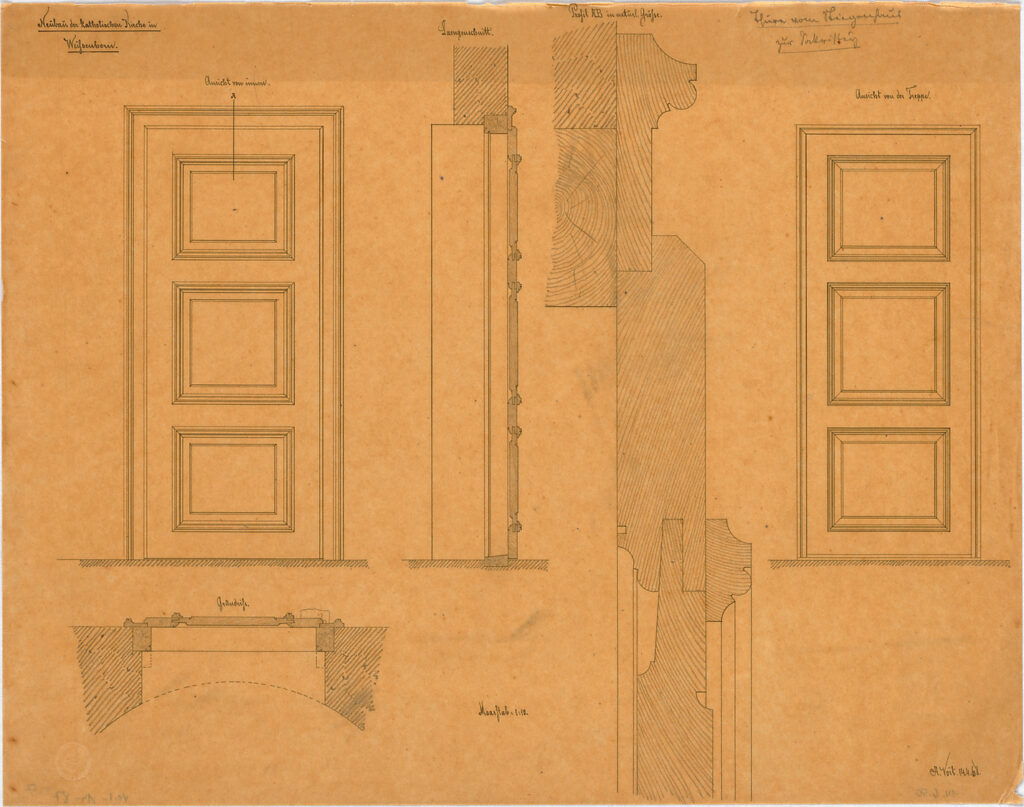

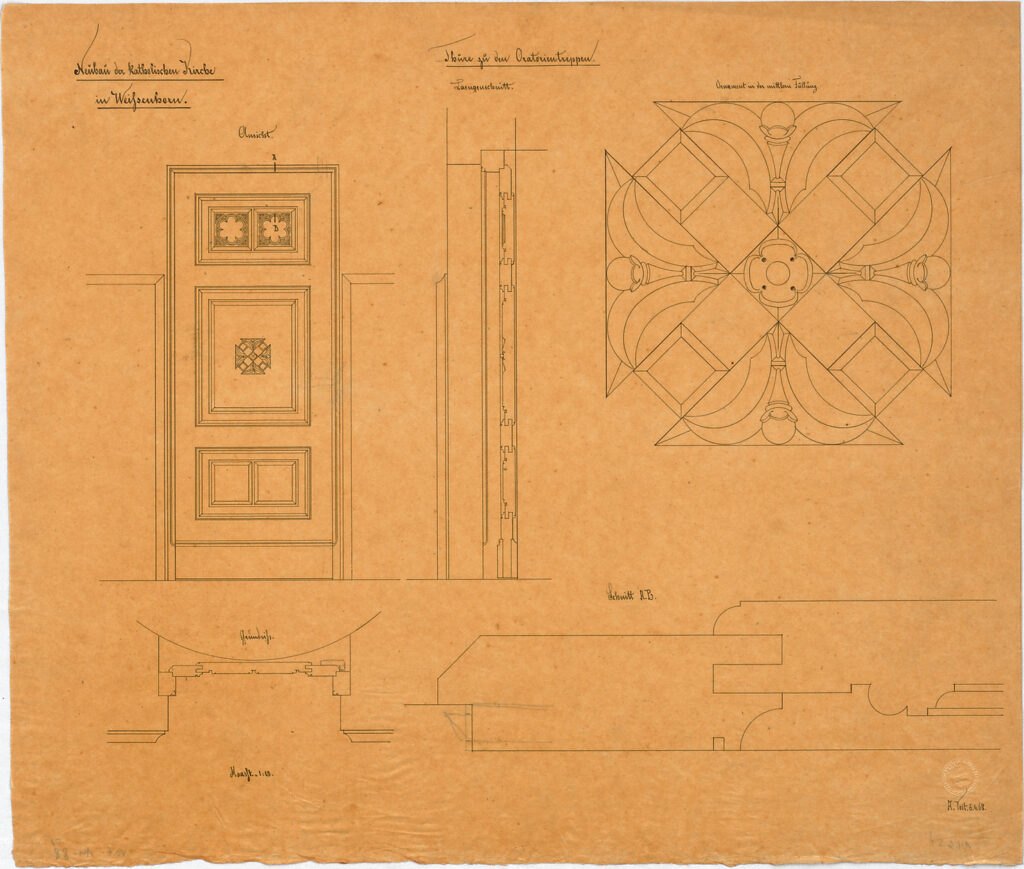

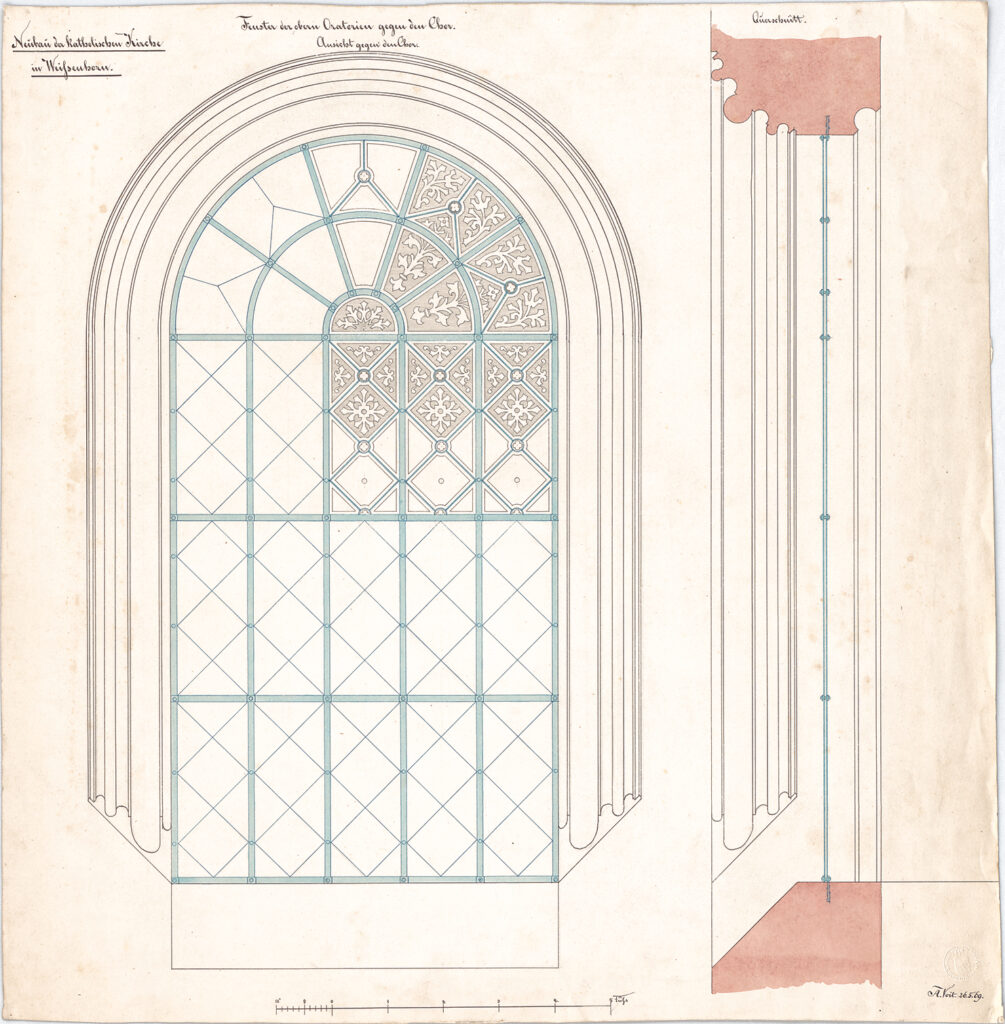

Die damaligen Architekten verstanden ihre Arbeit als Gesamtkunstwerk und fühlten sich daher auch für jedes Detail, bis hin zu den Türbeschlägen und Kerzenleuchtern verantwortlich. In der Architektursammlung der TU München wird der Nachlass Voits, auch die Pläne der Weißenhorner Kirche, aufbewahrt. Voit fertigte auch viele Entwürfe zur Ausstattung der Kirche (Altäre, Taufstein, Kanzel etc.), die im Artikel über die Ausstattung der Kirche behandelt werden.

Bauführer war zuerst Andreas Scheu aus Mindelheim, ab 1866 Michel Schielin, Lauingen und ab Februar 1867 Gottlieb Rottmann, München. Als Bauleiter und Architekt vor Ort fungierte Maurermeister Josef Deibler jun. bis zu seiner Entlassung im März 1866.

Nicht unbeträchtlich ist sein Anteil an der Planung. Deibler war Maurermeister, hatte aber kein Baugeschäft, sondern war überwiegend als Planer tätig. Auch auf seinem Grabstein wird er als Architekt bezeichnet. Er wurde als Planer vor Ort eingesetzt, weil die damaligen Reise- und Kommunikationszeiten zu lange waren und man eine qualifizierte Person vor Ort brauchte. Er war also nach heutiger Terminologie Bauleiter und nicht Bauführer, der für die handwerkliche Arbeit auf der Baustelle verantwortlich war. Deibler listet in seiner Honorarrechnung genau auf, welche Zeichnungen er anfertigte und wie lange er dazu brauchte. Die Zeichnungen fertigte er nach Anweisungen von Voits und stellte sie in zweifacher Ausfertigung her, da es damals zunächst, außer der Lithographie, noch keine geeigneten Vervielfältigungsverfahren gab5. Im März 1866 wurde er im Zuge der Aufarbeitung des Unglücks vom 25.10.1865 seines Postens enthoben und übergab die Aufgabe an seinen Nachfolger Michel Schielin, Lauingen.

Die Baugewerke wurden öffentlich ausgeschrieben und in der Presse bekanntgemacht. Die Maurerarbeiten erhielt Maurermeister Andreas Scheu, Mindelheim, die Zimmererarbeiten gingen an Zimmermeister Valentin Gaiser, Weißenhorn. Die Steinmetzarbeiten aus Kalk-, Tuff- und Sandstein (Stuttgarter Sandstein und Neuburger Kalkstein) führte die Fa. Leonhard Edelmann, Günzburg, aus.

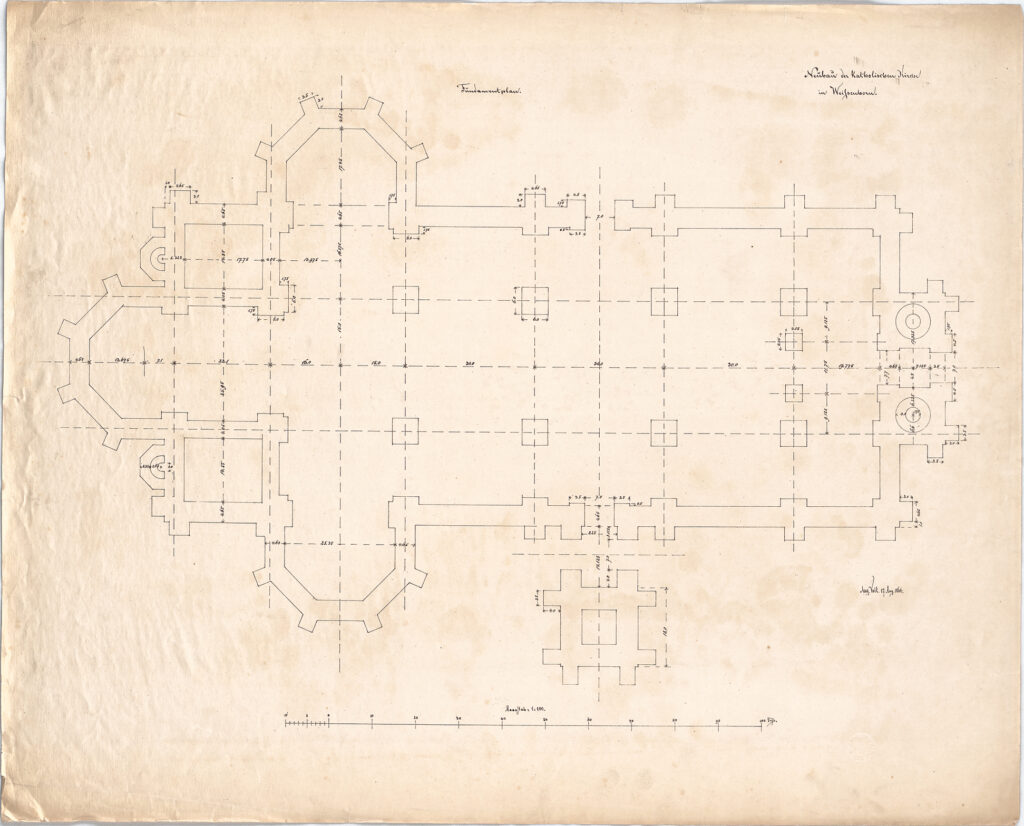

Noch 1864 wurden die Abbrucharbeiten sowie die Erd- und die Fundamentarbeiten ausgeführt. Der Fundamentplan trägt das Datum vom 14.08.1864, ein vermaßter Grundriss der Kirche ist auf den 18.08.1864 datiert. Bei den Erdarbeiten wurden viele Totengebeine gefunden, denn der Platz um die alte Kirche herum wurde mind. bis zur Verlegung des Friedhofs 1542 als Begräbnisstätte genutzt. Es wird angenommen, dass im Zuge dieser Arbeiten erst der Chor der alten Kirche abgebrochen wurde. Leider ist das in den Akten nicht vermerkt. Der Abbruch des Kirchturms lässt sich auf das Frühjahr 1865 eingrenzen.

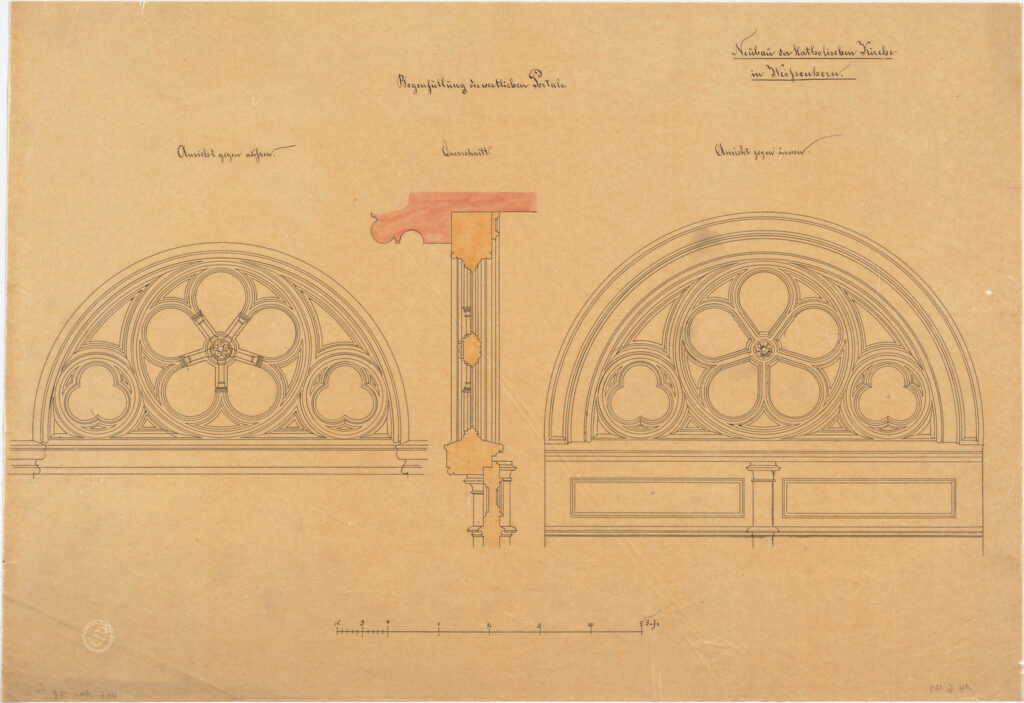

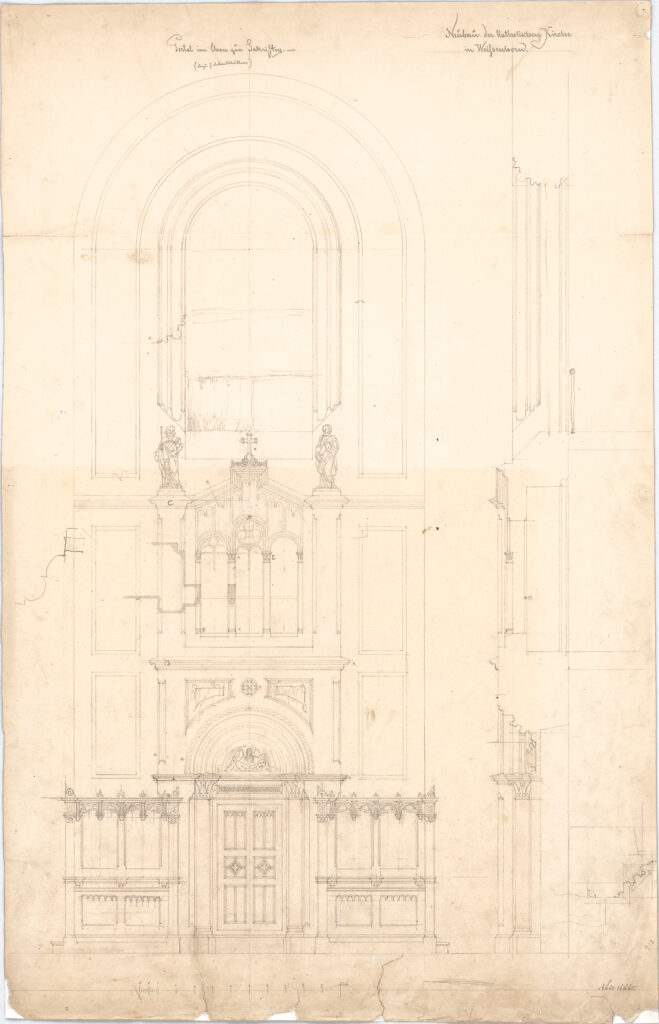

Während der Bauzeit wurde fleißig an Detailplänen gearbeitet. Neben einer Ausarbeitung der Hauptportal-Situation im Nov. 1864 und der Dachkonstruktion im Februar 1865 entwickelte Voith in einem neuen Längsschnitt im Dez. 1864 verschiedene Gliederungen und Farbfassungen des Innenraums.

Letztlich wurde die Wandgliederung aber doch so ausgeführt, wie sie schon im Eingabeplan 1863 dargstellt war.

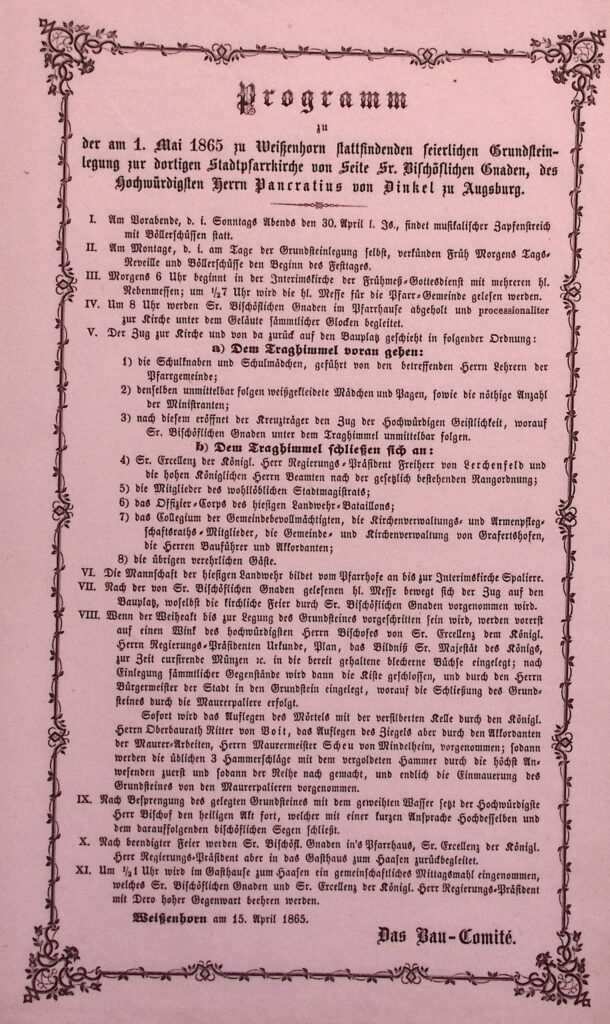

Grundsteinlegung

Am 01.05.1865 fand die offizielle Grundsteinlegung statt. Sie wurde von der Stadt gebührend in Szene gesetzt. In den Grundstein wurden Münzen und Schriftstücke (u.a. auch eine der gerade fertiggestellten Lithographien der Kirche) eingelegt.

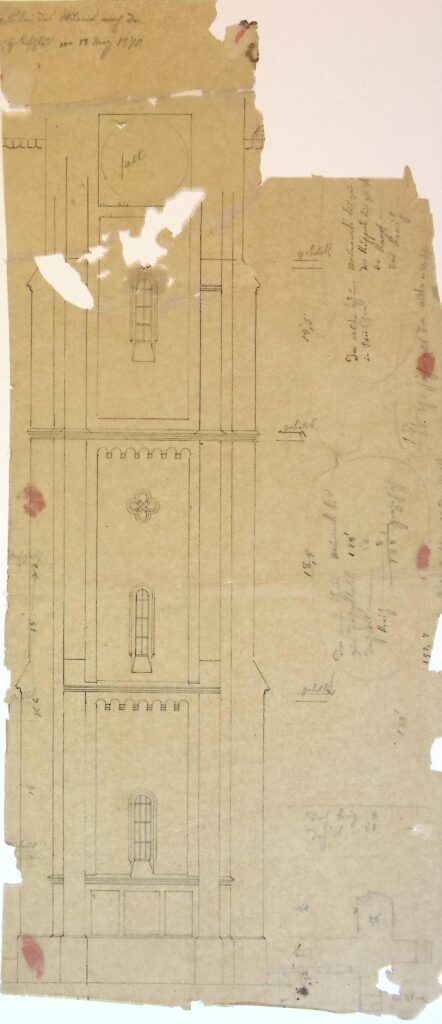

Überarbeitung der Planung

Wie auch heute noch gang und gäbe, wurde auch von Voit während des Baus immer weiter an der Planung gefeilt. So verzichtete man auf die Seitenfenster in den Apsiden, man verlängerte die Fensterpilaster, verzichtete auf die Gitter der Vorhalle und schaffte am Turm Platz für den traditionellen Christophorus. Anfang 1875 ließ man zwar den Bauplan lithographieren, änderte aber danach noch einiges ab, so dass der vervielfältigte Plan nicht dem entspricht, was hinterher gebaut wurde. Auffälligstes Detail ist Lage der Uhr, die später ins oberste Turmstockwerk wanderte.

Für die Orgelempore und den Sakristei-Portikus wurden Detailpläne gezeichnet und am 21.08.1865 konnte der Dachstuhl aufgesetzt werden.

Von der Baustelle stammen die ältesten vorhandenen Fotografien aus Weißenhorn. Nach dem Baustadium dürften diese im September 1865 aufgenommen worden sein (Heimatmuseum Weißenhorn).

Das Aufnahmedatum ist nicht vermerkt, nach dem Baustadium dürfte das Foto im September 1865 entstanden sein. Am 21.08.1865 wurde der Dachstuhl aufgesetzt. Auf dem Foto ist gerade mit der Dachschalung begonnen worden. Die Blitzableiter sind bereits montiert! Am 25.10.1865 stürzte ein Pfeiler mit zwei Bögen des Langhauses ein, woraufhin 1866 alle Pfeiler abgetragen und neu aufgeführt wurden. Von diesen Arbeiten ist auf den Fotos aber noch nichts zu sehen. Der alte Kirchturm ist bereits abgebrocvhen und auf den Fotos nicvht mehr zu sehen. Auf dem unteren Bild ist links noch ein Teil der 1838 ersatzweise neu aufgeführten Stadtmauer zu sehen, die 1864 für den Neubau der Stadtpfarrkirche abgebrochen wurde. Dieser Rest steht noch heute. Der ehemalige Stadtgraben mit den um 1800 hier angelegten Krautgärten ist bereits verfüllt. Entlang der Illerberger Str. sind neu gepflanzte Bäumchen zu sehen, davor der Graben, der das Regenwasser aus dem gesamten östlichen Stadtgebiet der Roth zuleitet, im Bereich des Hauptplatzes lief das Wasser in einem Kanal, der gegenüber dem heutigen Café Habis endete. Interessant ist die einfache Brücke, die über diesen Graben führt! Die vor der Kirche sichtbare Hütte dürfte für die Lagerung von feuchte-empfindlichem Baumaterial errichtet worden sein. In der Mitte des Fotos ist eine einfache Wetterschutzüberdachung zu sehen, darunter ein Arbeiter. Die Dachziegel liegen schon bereit! Bemerkenswert ist auch das Stangengerüst mit schiefen Ebenen zum Materialtransport, welches heutigen Unfallverhütungsvorschriften Hohn spricht!

Einsturz eines Pfeilers mit 2 Bögen

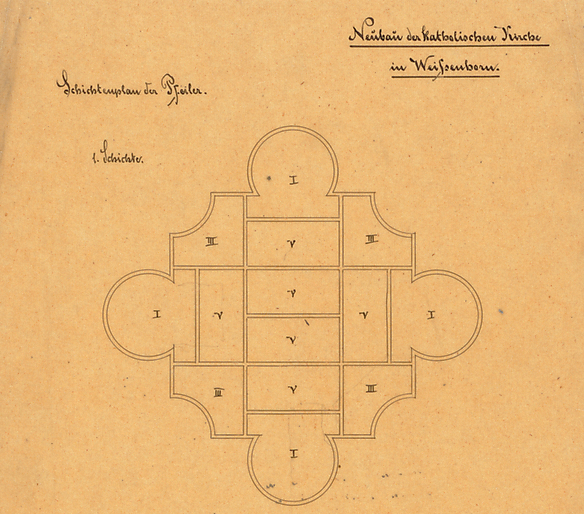

Am 25.10.1865 ereignete sich auf der Baustelle ein weitere Katastrophe. Schon im April war beanstandet worden, dass der Mörtel nicht richtig sei, dass zu weiche und ungleiche Mauersteine verwendet wurden und dass die frischen Mauern im Winter zu wenig Schutz gegen Kälte hatten, daher ausgefroren waren und teilweise abgetragen werden mussten. In der südwestlichen Seite des Mittelschiffs stürzte dann am 25.10.1865, einem Mittwoch, ein Pfeiler und zwei darauf ruhende Bögen ein. Vom Pfeiler blieb nur ein 15′ (4,35 m) hohes Stück stehen. Es gab Verwundete. Ein 15-jähriges Mädchen aus Grafertshofen, Barabara Sailer, wurde am Kopf so verletzt, dass sie 2 Tage später starb (was suchte das Kind auf der Baustelle?). Man hatte unmittelbar nach der Herstellung der Gewölbebögen die Keile der Einrüstung herausgenommen, die Gerüstbögen nicht lang genug dort gelassen und beim Ausschlagen der Keile noch die frisch gemauerten Bögen, deren Mörtel noch nicht abgebunden hatte, verletzt oder verschoben; auch der obere Teil der Säule war zu frisch gemauert. Das gab natürlich eine fürchterliche Aufregung, man telegraphierte nach Augsburg und München. Am nächsten Tag schon kam Herr von Voit, dann auch der Kreisbaurat, der Bau wurde bis auf weiteres eingestellt. Der Bauleiter Maurermeister Deibler wurde im März 1866 seiner Stelle enthoben6. Im folgenden Jahr wurde angeordnet, dass alle Pfeiler bis auf die Sockel abgetragen und neu aufgeführt werden7. Hierfür zeichnete das Büro Voit am 01.10.1866 eigens Schichtenpläne für die Maurerarbeiten. Für die besondere Form der Säule wurden jetzt auch besondere Formziegel hergestellt. Vermutlich waren vorher normale Ziegel in Form geschlagen worden.

Es ist nicht vermerkt, wie lange der Bau stillstand, aber wenn die Schichtenpläne erst im Oktober 1866 gefertigt wurden, kann man ja nicht füher die Pfeiler gemauert haben, und ohne Pfeiler kann man kein Gewölbe errichten.

Das Jahr 1867 ist planerisch geprägt von detaillierten Putzprofilen und mehreren Planungen über den Innenausbau und die Schreinerarbeiten. Die Schablonen der Putzprofile sind noch vorhanden und sind auf dem Dachboden der Kirche eiungelagert.

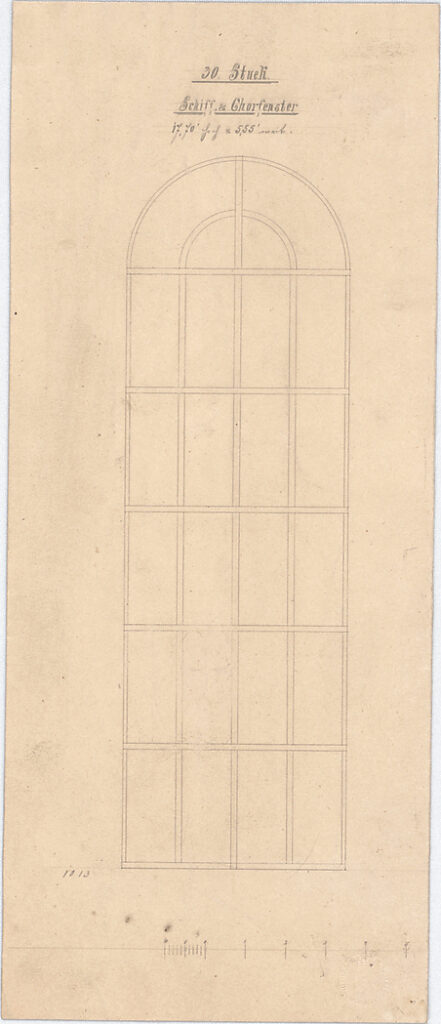

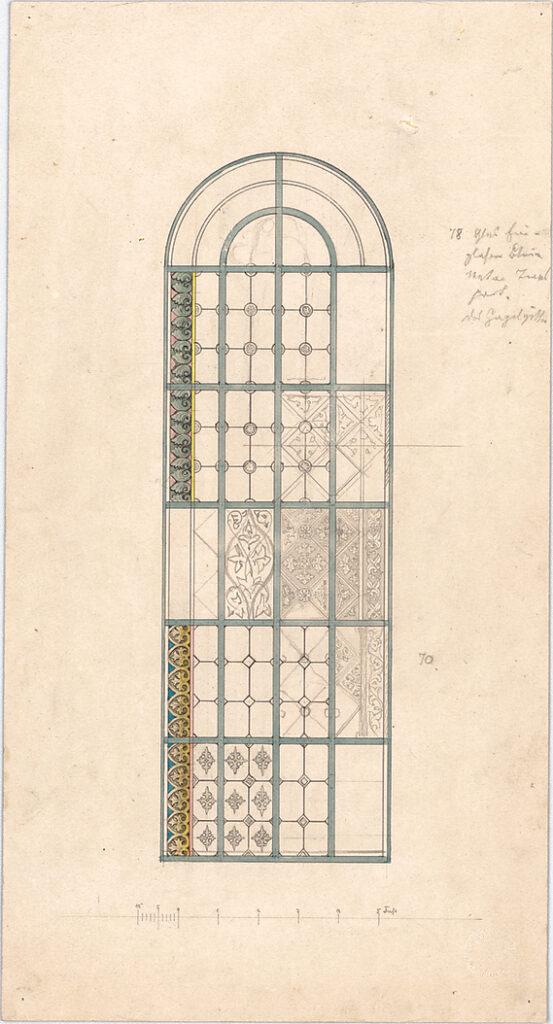

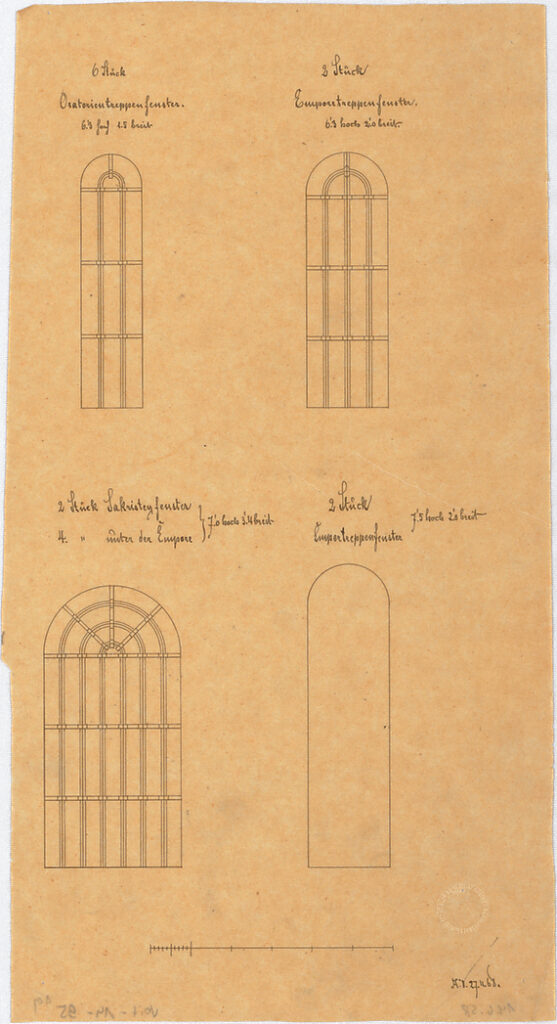

Im Jahr 1868 wurde der Rohbau vollendet. Die Fenster wurden in Stahl hergestellt und mit geätzten Scheiben verglast. Hier machte sich der Architekt viel Mühe und zeichnete jede Menge Varianten. Was letztlich gewählt wurde, weiß man nicht mehr, weil die Fenster mittlerweile – bis auf eines im Oratorienchor – neu mit Klarglas verglast wurden und es keine historischen Fotos über die Fenster gibt. Die Verglasung erfolgte übrigens erst 1869, etwas spät, denn da war der Innenausbau schon im vollen Gange.

1868 wurde mit der Ausstattung begonnen (siehe hierzu eigenes Kapitel).

Am 28.11.1869 konnte der erste Gottesdienst in der neuen Kirche gefeiert werden. Da war die Kirche aber noch nicht ganz fertig. Stadtpfarrer Markus Hitzler starb kurz darauf 53-jährig am 11.12.1869 an einem Schlaganfall. Er war der erste, für den in der neuen Stadtpfarrkirche ein Totengottesdienst gehalten wurde. Sein Nachfolger wurde bis 1873 Joseph Endres, der schon seit 1866 in Weißenhorn als Kaplan wirkte und daher mit der Bauaufgabe schon bekannt war.

Ritter August von Voit starb am 12.12.1870. Er konnte also auch die Einweihung seines letzten Werkes nicht mehr erleben. Die Planungsarbeiten setzte sein Sohn August Voit d.J. fort.

Einweihung der Stadtpfarrkirche

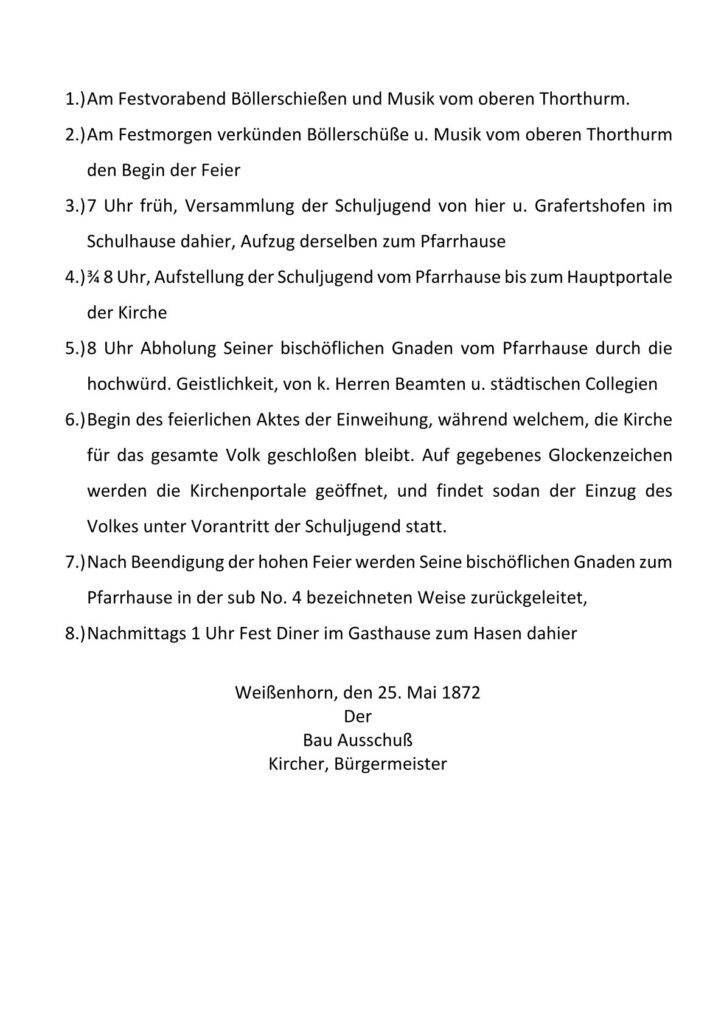

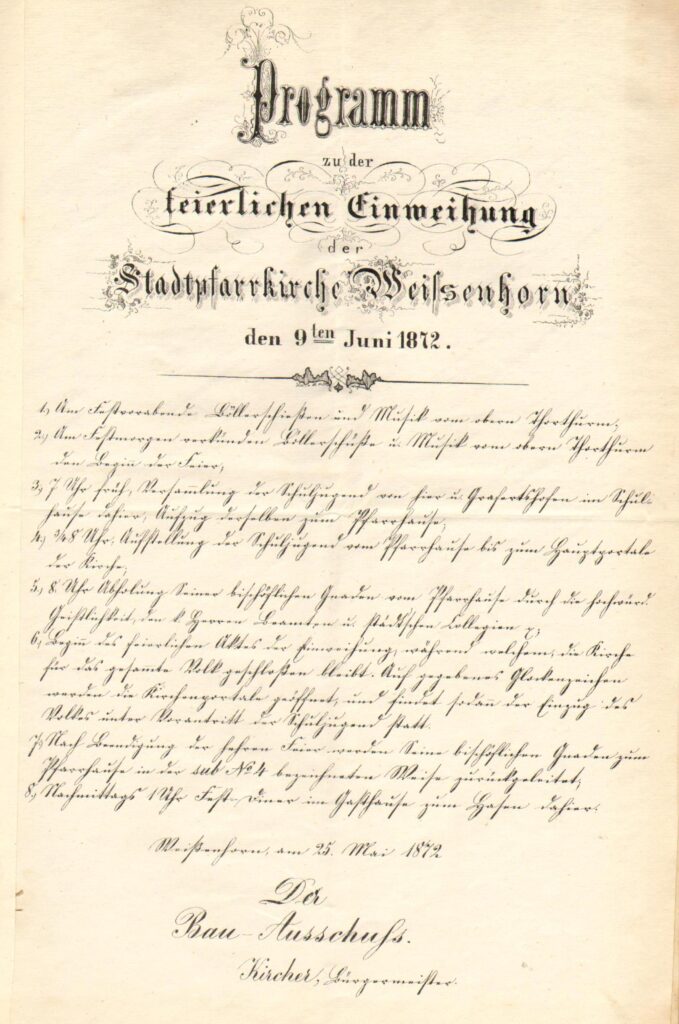

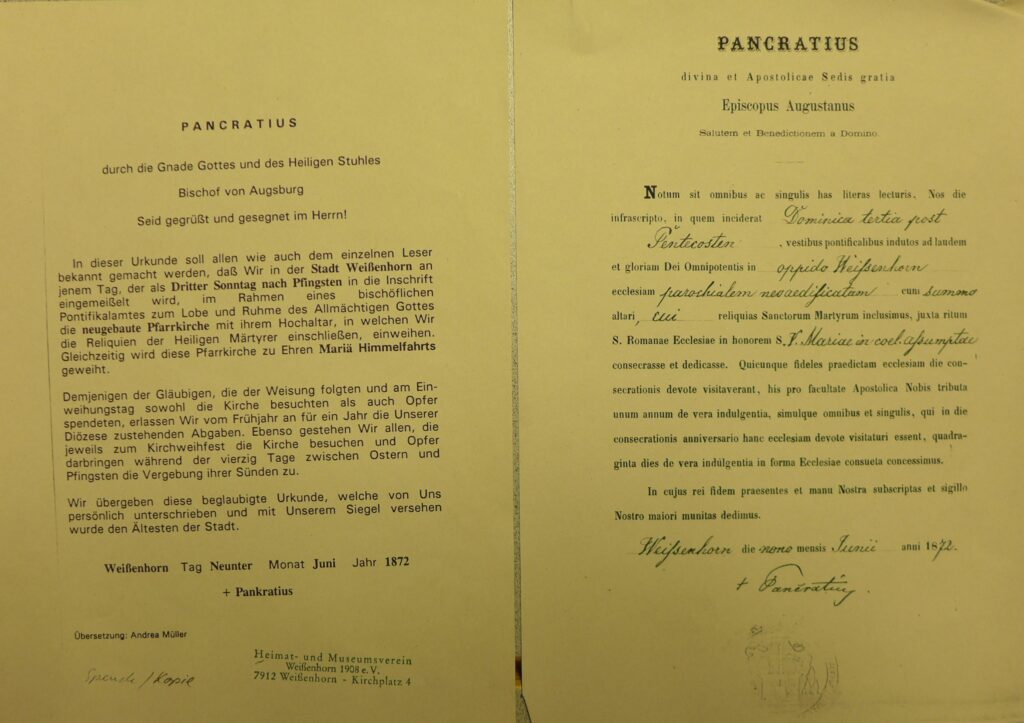

Die feierliche Einweihung der neuen Stadtpfarrkirche fand am 09.06.1872 durch den Diözesanbischof Pankratius Dinkel aus Augsburg statt. Es wurde eine besondere Weiheurkunde ausgefertigt und es gab ein Programm des Ablaufs.

Somit war, 13 Jahre nach dem Einsturz der alten Kirche, der Neubau der Stadtpfarrkirche abgeschlossen.

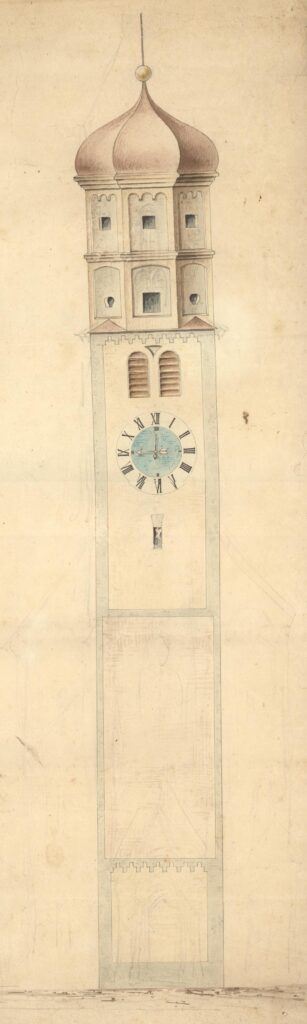

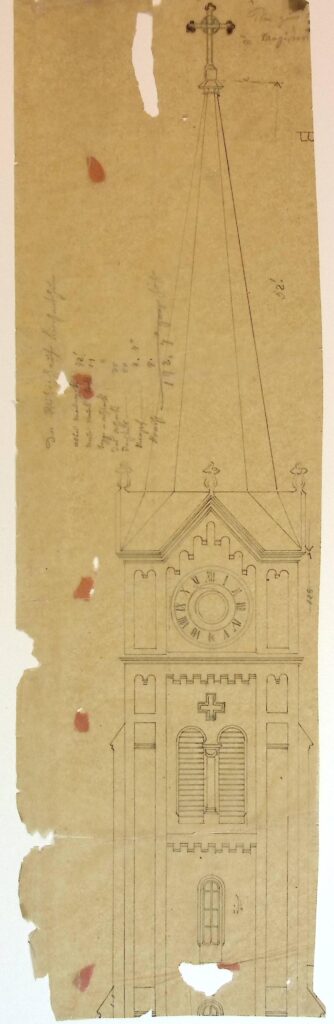

Der Kirchturm

Und da war dann noch der Kirchturm. Der Wunsch zur Erhaltung des Kirchturms war während der Planungsphase der absolute Fixpunkt. An seinem Standort mussten alle Planungen ausgerichtet werden. Es wurde gar nicht in Erwägung gezogen, eine andere, funktionalere oder wirtschaftlichere Lösung auch nur anzudenken. Also war auch die Planung von Voit hierauf ausgerichtet.

Als ganzheitlich denkender Architekt muss Voit aber der alte Thurm in seiner Planung immer gestört haben, denn er wollte ja einen stilistisch zu seiner Kirche passenden Turm bauen und nicht einen alten Turm umbauen. Daher wird er wohl so lange insistiert haben, bis er eine Möglichkeit zu dessen Abbruch fand. Es ist in den Akten keine Diskussion darüber zu finden, aber bei Baubeginn der Kirche wurde der alte Turm abgebrochen. Auf den Fotos von 1865 ist er schon nicht mehr zu sehen.

Bauleiter Joseph Deibler fertigte im Januar 1865 eine Thurmaufnahme in seinem damaligen Bestand (leider nicht überkommen). Im April 1865 notierte er: Anfertigung des Kostenvoranschlages und Herstellung der Bedingungen für den Abbruch der obersten zwei Stockwerke des Thurmes – 3 Tage. Auch ausweislich der (undatierten) Ausgaben wurde der Turm in zwei Stufen abgebrochen: Spenglermeister Wörsing brach die Turmhaube für 30 fl ab und Maurermeister Däubler sen. den oberen Teil des Turmes für 382 fl. Der Rest des Turmes wurde von Zimmermeister Gaiser für 396 fl abgebrochen8. Für den 25.03.1865 ist eine Zahlung von 30 fl an Spengler Wörsing erfolgt und am 29.04.1865 300 fl an Maurermeister Franz Deibler sen. An Valentin Gaiser ging letztmals am 27.12.1865 eine Zahlung. Spätere Ausgaben bis 1867, die sich auf den Turm beziehen könnten, sind im Journal nicht zu finden.

Demnach ist davon auszugehen, dass zumindest der obere Teil des Turmes 1865 abgebrochen wurde. Andererseits sind keine Posten für die Abnahme der Glocken oder den Abbau der Turmuhr und deren Einlagerung zu finden, denn diese wurden im neuen Turm wieder verwendet. Auch verwundert in diesem Zeitplan, dass eine – vielleicht beim Abbau im Frühjahr 1865 – gesprungene Glocke (siehe hierzu ‚Die Glocken der Stadtpfarrkirche‘) sofort ersetzt und am 21.07.1866 geweiht wurde. Wo waren die Glocken wohl bis 1870 eingelagert?

Nachdem also 1865 klar war, dass der Turm neu gebaut wurde, konnte Ritter August von Voit freier planen. Allerdings sieht man an den nur geringfügigen gestalterischen Abweichungen, dass Voit wohl schon von Anfang an damit rechnete, den Turm abbrechen zu können.

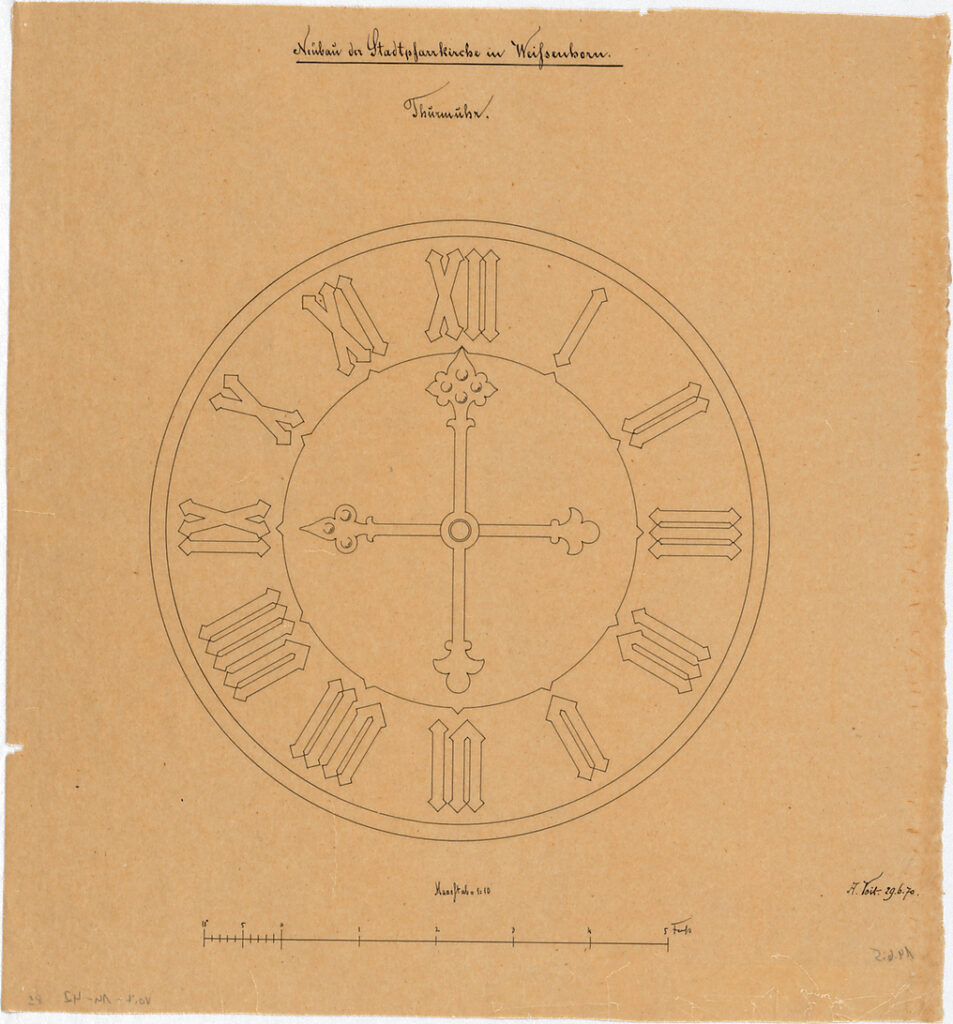

Im Eingabeplan von 1863 und auch in der Lithographie von 1865 ist die Turmuhr im 4. Stock des Turms eingetragen und die Vorhalle zwischen Kirche und Turm mit einem Ziergitter verschlossen. Ein späterer undatierter Plan verzichtet auf die Gitter und sieht einen offenen Durchgang vor. Dieser Plan ist sowohl von Voit als auch von Maurermeister Kerner unterschrieben. Auf den 06.05.1865 ist ein Plan datiert, der die Turmuhr in das oberste Stockwerk, direkt unter dem Turmhelm, verschiebt. Auf der Nordseite ist jetzt in der Sockelzone eine Kreuzigungsgrupee o.ä. vorgesehen, aber kein Feld für einen Christophorus. In diesem Plan wird die Zwerchgalerie der Kirche auch am Turm fortgesetzt. Dieser Plan ist neben August von Voit auch von Maurermeister Kerner, Maurermeister Andreas Scheu (Bauunternehmer), Maurermeister Bütz senior und dem k. Brandinspector Th. Mößner unterschrieben, hat also einen offiziellen Charakter ohne die Umstände zu kennen. Am 18.03.1870 hat der Magistrat über den Turm beraten, woraufhin Voit am 23.04.1870 den Bauplan für den Turm fertigstellte. Die Zwerchgalerie ist entfallen und ein Feld für einen Christoph freigehalten.

Im Stadtarchiv ist noch eine weitere Untervariante der Planung zu finden. Am 30.01.1869 kam der Kirchenbauausschuss auf die Idee, den Turm an die Kirche anzulehnen, damit das EG des Turmes selbst als Vorhalle dienen könnte. Oberbaurat Voit lehnte diesen Wunsch höflich und gut begründet ab.

Auch für die Ausführung der Vorhalle gab es noch Varianten. Ein Plan vom 10.04.1869 zeigt die Türe zum Turm und darüber ein Malfeld, was später mit einer Ölbergdarstellung versehen wurde. Eine Planvariante vom 29.04.1869 zeigt an Stelle der Tür ein Ossuarium, ohne zu klären, wo denn dann der Turmzugang gewesen wäre und in einem weiteren Plan vom 12.04.1869 detailliert Voit das von ihm propagierte Abschlussgitter. Beide Varianten wurden, wahrscheinlich aus praktischen Gründen, nicht realisiert. Stattdessen wurde die Vorhalle aber nicht als offener Durchgang hergestellt, sondern mit Türen in einer einfacheren Ausführung verschlossen.

1919, Türen an der Vorhalle, Ausschnitt Glockenweihe; Heimatmuseum Weißenhorn

Weitere Details zeigen die Putzprofile und das Turmkreuz.

Die Maurerarbeiten für den neuen Kirchturm wurden am 14.05.1869 ausgeschrieben, den Auftrag erhielt Maurermeister Kerner. Am 09.10.1870 fertigte Kerner einen Kostenvoranschlag für den Verbindungsbau zwischen Turm und Kirche.

Das Datum des Baubeginns und der Turmfertigstellung ist nicht separat dokumentiert, man kann aber davon ausgehen, dass der Turm bei der Einweihung 1872 fertig war, bis auf den Christophorus, der erst 1896 mit einem damaligen neuen Verputz hergestellt wurde.

Auf den Turm wurden die vier alten Glocken, einschl. der bereits 1865 ersetzten und 1866 geweihten neuen großen Glocke mit 870 kg wieder aufgezogen. Leider ist auch dieses Datum nicht vermerkt worden. (Glocken der Stadtpfarrkirche)

Auch die alte Turmuhr wurde in den neuen Turm eingebaut. Das geht daraus hervor, dass in der Abrechnung kein Titel für einen Großuhrmacher enthalten ist. Der örtliche Uhrmacher Anton Schlinz, Schulstr. 10, der auch die Wartung der Kirchturmuhr innehatte und schon bei der Herstellung der Uhr von Uhrmacher Stoß, Ulm, in den Aufbau mit eingebunden war, ist in der Abrechnung mit einem Honorar von 222 fl für das Aufstellen der Uhr entlohnt worden. Zusätzliche 200 fl erhielt der Spengler Wörsing für die Anfertigung neuer Ziffernblätter. August von Voit hatte auch für das Zifferblatt einen eigenen Entwurf angefertigt. (Turmuhren der Pfarrkirche)

Mit der Feststellung der Schlussrechnung auf 173.417 fl 8 x 4 h und der Übergabe der Kirche an die Kirchenverwaltung im Jahr 1875 wurde die Bauphase abgeschlossen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Weißenhorn durch die Planung Ritter August von Voits eine zwar städtebaulich fragliche, bauhistorisch aber bedeutende Kirche des 19. Jahrhunderts erhalten hat, die durch die behutsame Sanierung 2001-2004 die gestalterische Qualität bewahrt hat.

- Dieser Vorschlag ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die arme Gemeinde Grafertshofen nicht ausreichend an den Baukosten beteiligen konnte. Dies wurde bei der Aufstellung der Finanzierung später mehrfach thematisiert. ↩︎

- Die Kirchengemeinde erwarb dann um 1880 das Haus Kaiser-Karl-Str. 7, um es als Mesnerhaus zu nutzen. ↩︎

- Mit der Verwaltungsreform 1862 wurden Executive (Verwaltung) und Judicative (Landgericht) getrennt. Die Zuständigkeit über die Verwaltung ging an das neu geschaffene Bezirksamt Illertissen über. Der damalige Begriff des Bezirks entspricht heute dem des Landkreises. ↩︎

- 1 Gulden (fl) entsprach 60 Kreuzern (X), 1 Kreuzer hatte 12 Heller (h). Der Gulden entsprach bei der Währungsumstellung 1871 1,714 Goldmark, diese hatte eine Kaufkraft von ca. 7,80 €) ↩︎

- Während der Planungszeit kam die Diazotypie als Vervielfältigungsverfahren auf. Im Architekturmuseum der TU München wird unter voit-14-70 eine solche Lichtpause aufbewahrt. Gemeinhin wird 1880 als Beginn der Diazotypie genannzt, daher verwundert diese Technik hier um 1865. ↩︎

- Die in der Quelle angegebene gerichtliche Verfolgung Deiblers konnte bislang nict durch Originalakten belegt werden und wird daher hier nicht zitiert. ↩︎

- Joseph Holl, Geschichte der Stadt Weißenhorn, Neudruck 1983 nach der Ausgabe von 1904, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Akt A59-33.2; Stadstarchiv Weißenhorn ↩︎