Der alte Friedhof

Die Betrachtung der historisch wertvollen Grabdenkmäler bleibt einem eigenen Artikel vorbehalten.

Wie allgemein üblich, befand sich der Friedhof ursprünglich bei der Pfarrkirche im Stadtzentrum. Habel1 datiert die alte Pfarrkirche auf die erste Hälfte des 13. Jhdts. Da die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Weißenhorn aus dem Jahr 1180 stammt, könnte sich auch schon früher hier eine kleine Kirche mit Friedhof befunden haben.

Der Platz um die Kirche war sehr beengt. So reichte der Platz schon Anfang des 16. Jhdts. nicht mehr für weitere Beerdigungen. Daher verlegte man schon sehr früh den Friedhof außerhalb der Stadt. Bei Baumaßnahmen im Bereich der Kirche (Ausbau Kirchplatz, Sanierung der Schlösser) stieß man schon häufig auf Knochen damaliger Bestattungen.

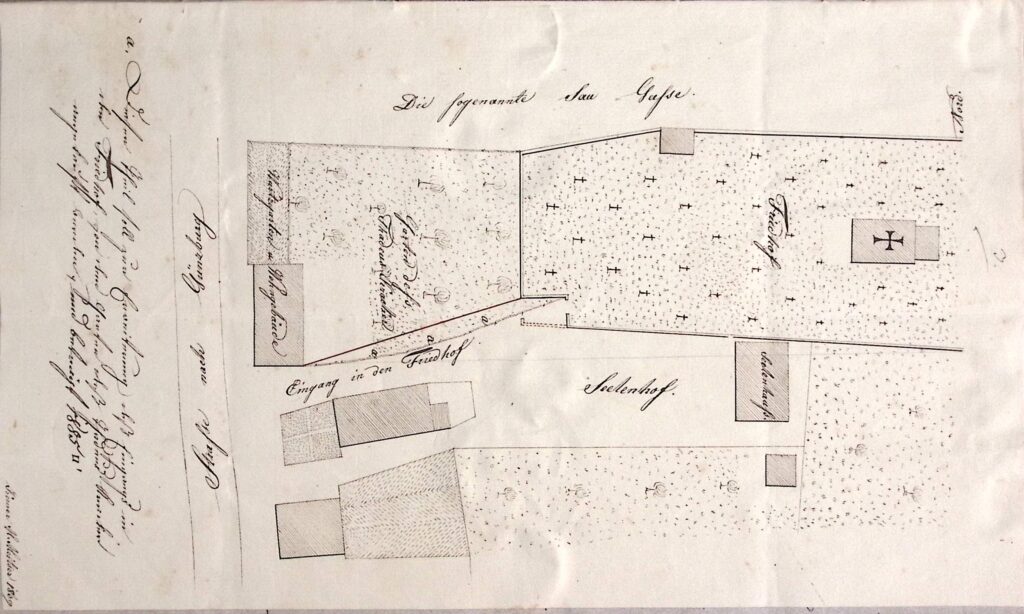

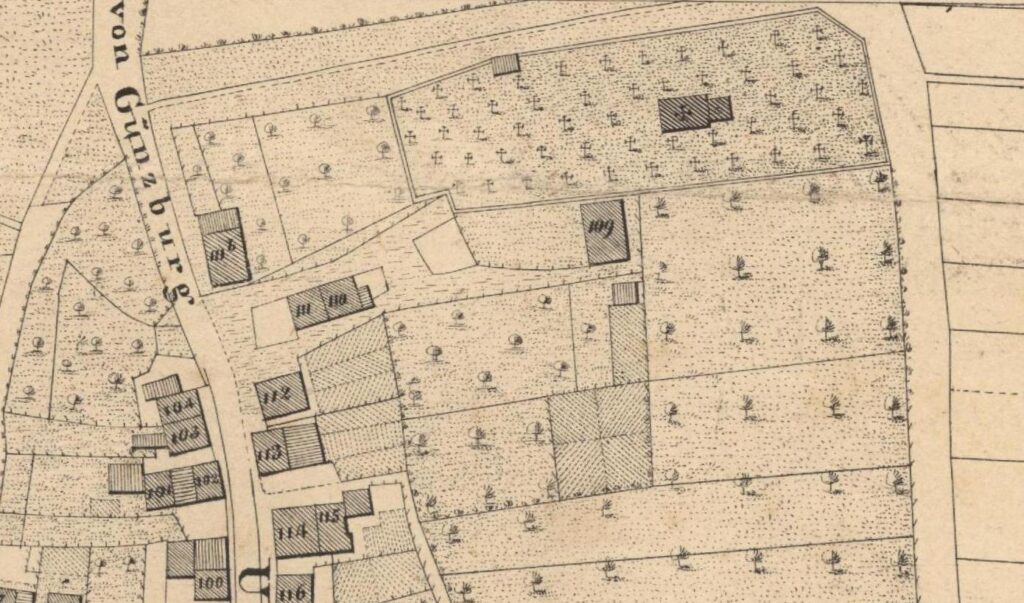

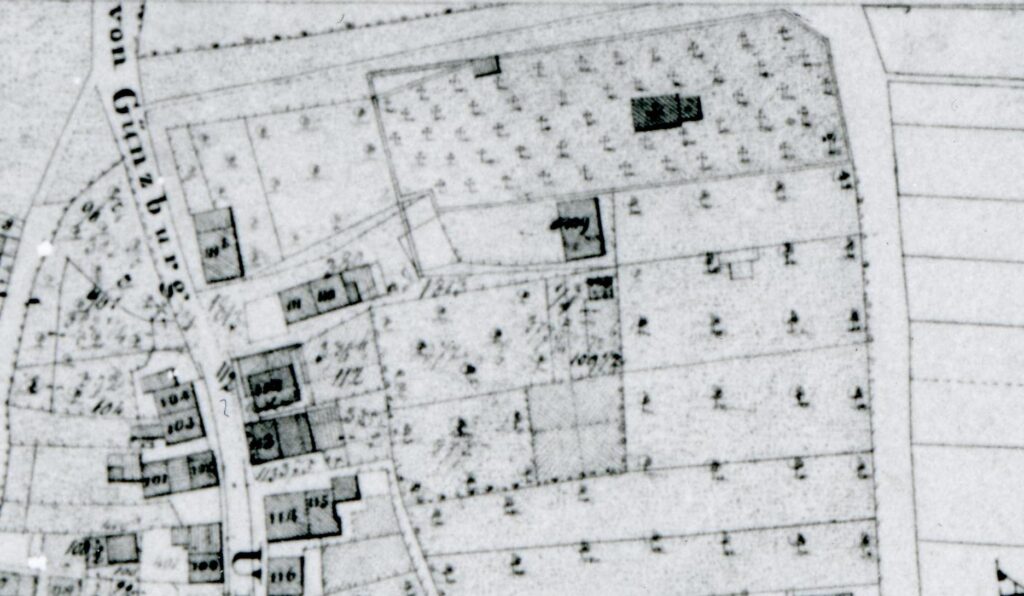

In den Jahren 1538-39 wurde am heutigen Standort ein neuer Friedhof angelegt und am 03.01.1542 geweiht. Der Gottesacker bei der Pfarrkirche wurde nach und nach aufgelassen und nicht mehr belegt. Es ist nicht überliefert, wann dort die letzte Beerdigung stattgefunden hat.

Der Friedhof wurde mit einer Mauer umgeben und erhielt auf der Nordseite ein kleines Gerätehaus.

1727 wurde die Kath. Friedhofskirche St. Bartholomäus erbaut.

Südlich außerhalb der Friedhofsmauer befand sich das sog. ‚Arme-Seelen-Haus‚, auch Seel- und Brechhaus genannt. Es diente wohl als Leichenhaus und war zudem das Wohnhaus der Toteneinnäherinnen. Das Gebäude gehörte wohl von Anfang an zur Friedhofsnutzung. Es ist erstmals im Steuerbuch B 87 von 1614 als ‚Seel- oder Brechhaus‘ erwähnt, dürfte aber schon älter gewesen sein. Möglicherweise ist es schon mit dem Friedhofsbau 1538-1542 hergestellt worden. Es ist im Urkatster 1823 enthalten und im Einwohnerverzeichnis 1786 als Haus Nr. 109 ‚Arme-Seelen-Haus‘ erwähnt. Es gehörte der Almosen-Schrein-Stiftung, einer Teilstiftung des Krankenhauses.

Nach dem Neubau des Krankenhauses schien das Haus der Stiftung entbehrlich. Sie bot das Gebäude der Stadt für den Schätzpreis von 650 fl zum Kauf an und der Magistrat beschloss am 17.03.1837, das Gebäude zu kaufen. In einer gemeinsamen Sitzung der GB und des Magistrats am 11.04.1837 wurde der Beschluss zum Ankauf gefasst. Der Armenpflegerat stimmte ebenfalls dem Verkauf zu. Der notarielle Vertrag wurde allerdings erst am 19.07.1841 abgeschlossen.

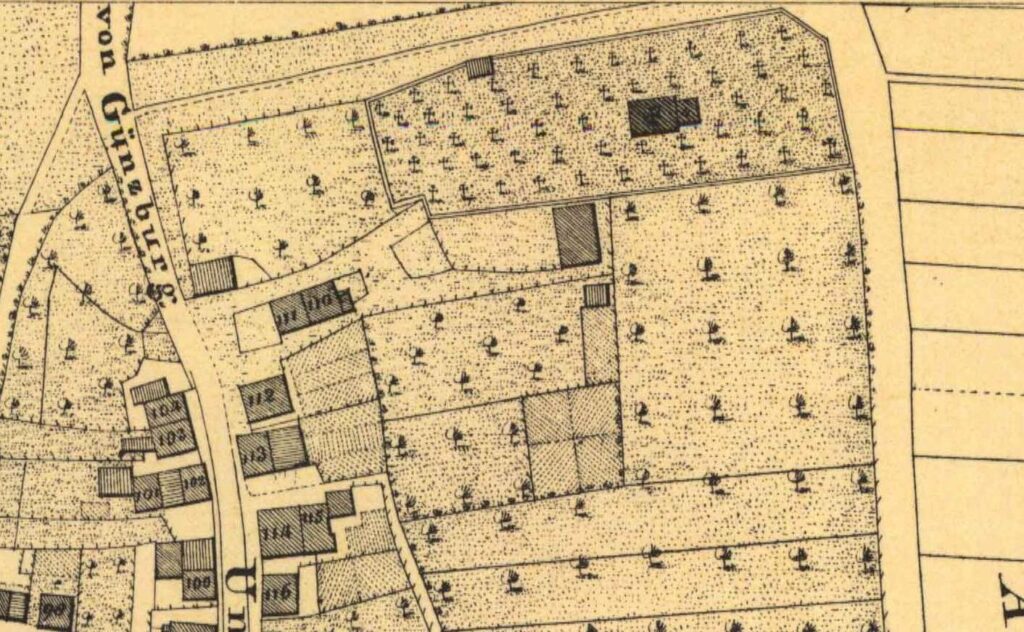

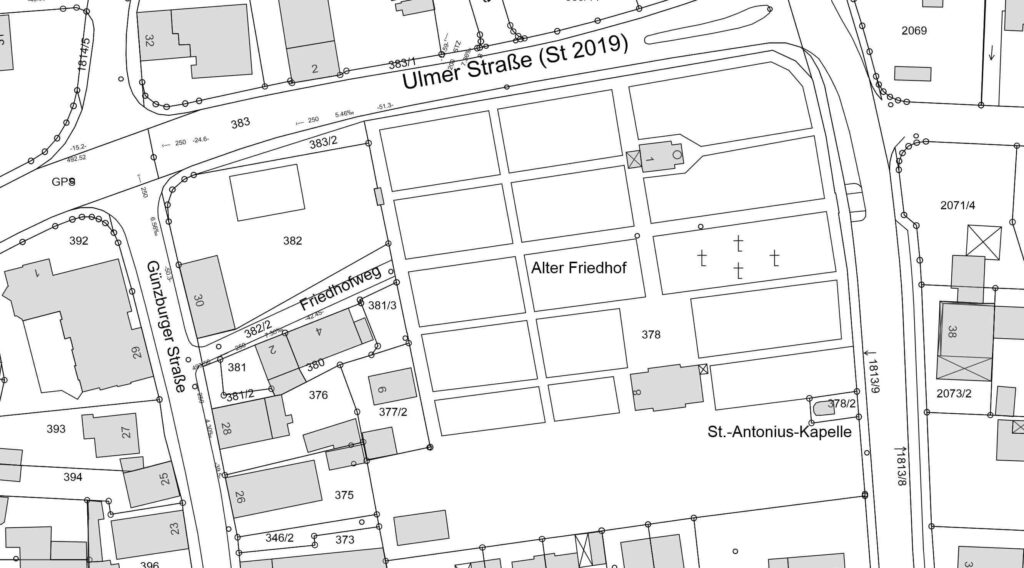

Der Platz für Gräber auf dem Friedhof wurde langsam eng. Daher wurde 1839 der Friedhof durch eine Begradigung der Friedhofsmauer im Nordwest-Ecke geringfügig erweitert und der Eingangsbereich von Westen abgeändert, indem aus dem Grundstück GZ30 ein Streifen hinzugekauft wurde.

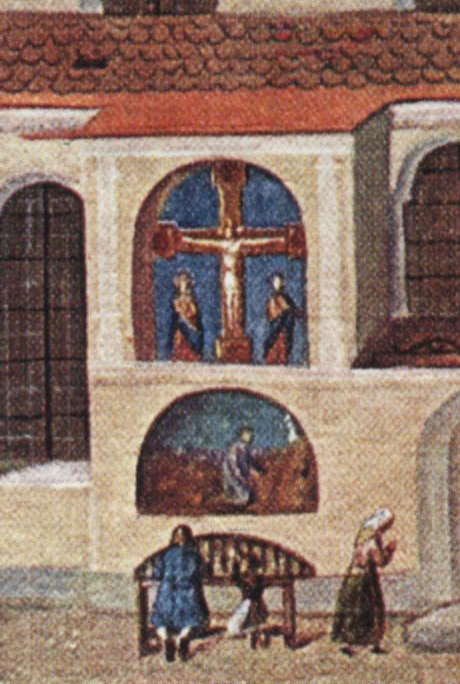

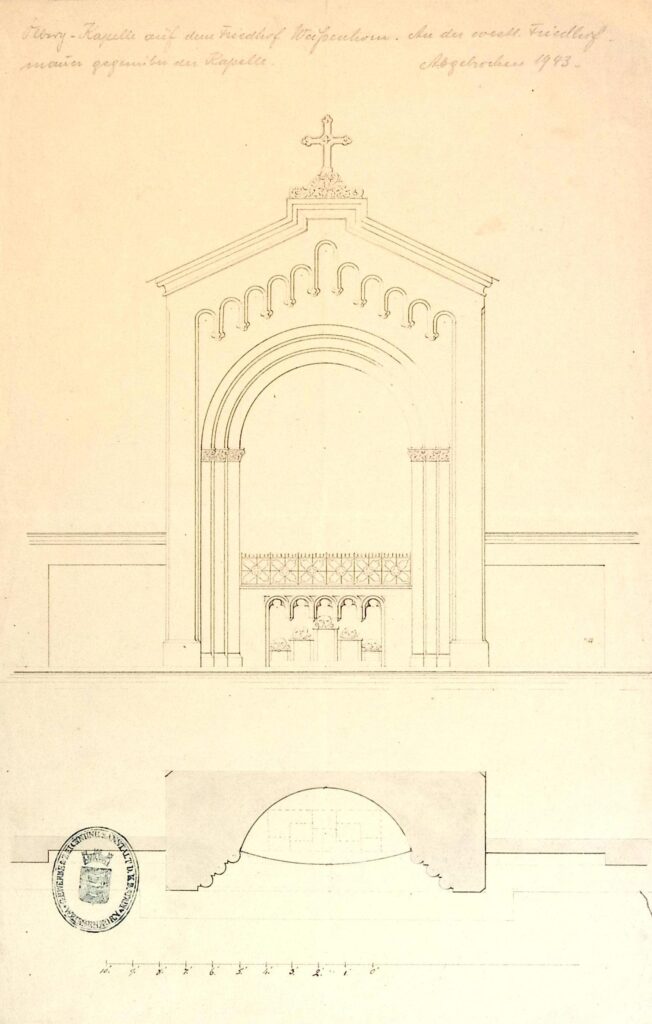

Ca. 1864 wurde die Ölbergdarstellung von der alten, 1859 eingestürzten Pfarrkirche auf den alten Friedhof an die westliche Friedhofsmauer gegenüber der Kapelle transferiert. Man erbaute hierfür eine Nische genau im Stil der neuen Kirche. Diese Ölbergkapelle wurde 1943 abgebrochen. Leider gibt es kein Foto der Ölbergkapelle, der Standort war aber noch im Kataster 2014 eingetragen!

Inhalt

1. Friedhofserweiterung um 1860

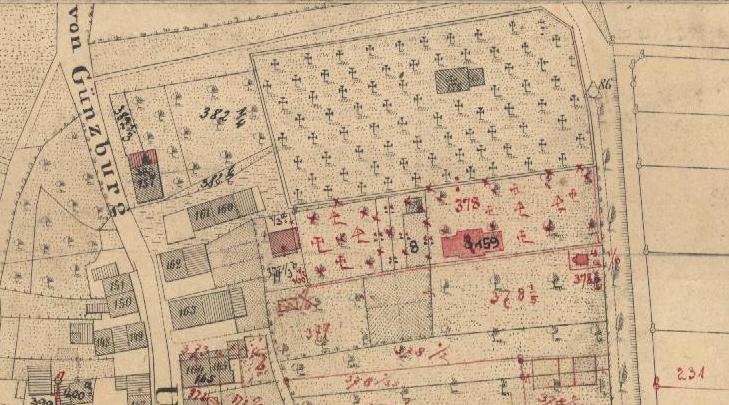

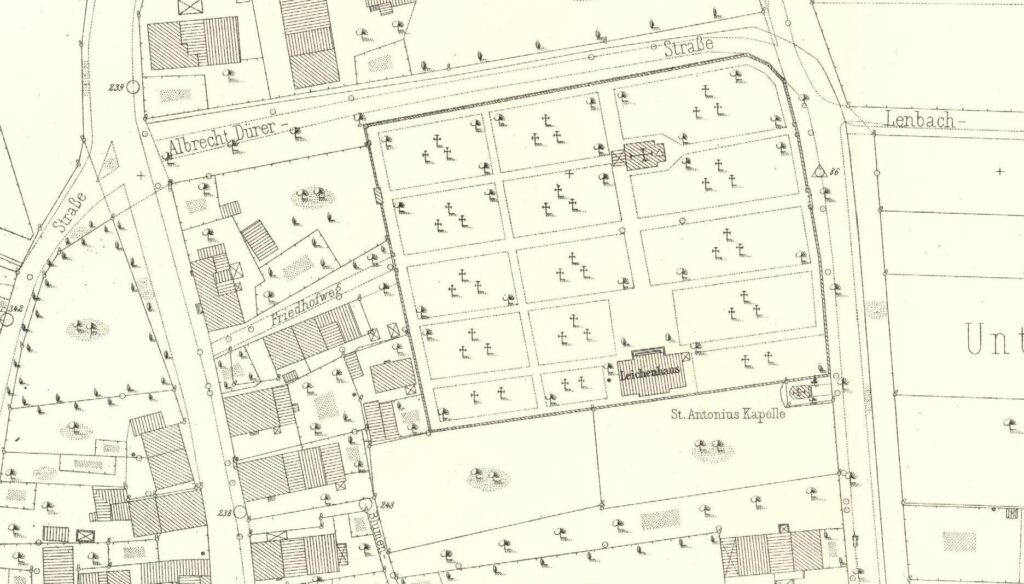

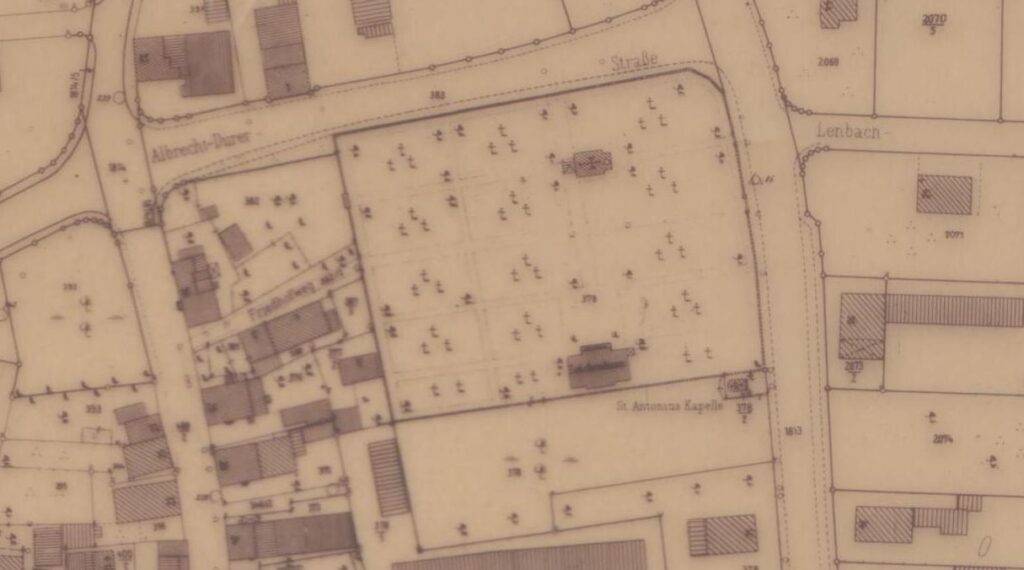

Am 24.01.1860 kaufte die Stadt eine Fläche von 28 Dez. [952 m²] Garten aus Fl.Nr. 378 1/6 des Jos. Wörz zur Friedhofserweiterung. Zusammen mit der Fläche des bereits 1841 erworbenen Hauses Friedhofweg 8 wurde der Friedhof erweitert. Im Kataster 1880 ist die Erweiterung bereits dargestellt.

2. Friedhofserweiterung um 1900

Doch die Fläche für die Erweiterung reichte nicht aus. Am 17.07.1891 wurden wieder Grundstücke für eine weitere Friedhofserweiterung erworben. Am 27.08.1907 konnte das letzte für die Friedhofserweiterung erforderliche Grundstück erworben werden.

1906 wurde ein Leichenhaus für den Friedhof erbaut und die neue Friedhofsfläche mit einer Mauer umgeben.

Am 14.05.1909 beschloss der Magistrat, die Grabmonumente von der Gottesackerkapelle in die Hl.-Geist-Kirche zu versetzen.

Am 29.10.1911 wurde ein Sargversenkapparat für den Friedhof angeschafft.

Der Magistrat beschloss am 24.07.1914 die Reparatur der Friedhofskapelle und der Friedhofsmauer. Die Mauer wurde weitgehend erneuert und erhielt einen neuen Verlauf. Der I. Weltkrieg vereitelte jedoch die Reparatur der Friedhofskapelle. Erst 1938 wurden die Arbeiten ausgeführt. Die Kosten wurden vom Gottesackerverschönerungsverein übernommen.

1927 wurde eine Friedhofsordnung gem. Mustersatzung der Regierung erlassen.

Zum Schutz der alten Grabplatten an der Friedhofsmauer vor der Witterung wurde 1938 deren Überdachung beschlossen und als ‚Arkaden‘ bezeichnet.

Versetzen der Antoniuskapelle 1907

Der Sonnenwirt und Posthalter Johannes Kretz, Hauptstr. 12, kaufte 1806 das aus der Säkularisation in Staatsbesitz gekommene ehem. Kapuzinerkloster auf Abbruch. Er erwarb damit auch die Innenausstattung der Kirche. Für die Figuren der Gottesmutter, des Franziskus und Antonius aus der Klosterkirche baute er bei seinem Obstgarten an der Kappengasse (heute Kreuzung St.-Johannis-Str./ Kaiser-Karl-Str.) eine Kapelle. Die Kapelle stand dort 100 Jahre lang.

Im Juni 1907 ging die Kapelle an der St.-Johannis-Str. von der Witwe Sophie Bachthaler, München, in das Eigentum der Pfarrkirchenstiftung über. Da die Kapelle allmählich reparaturbedürftig wurde und auch nach damaliger Auffassung dem allgemeinen Verkehr hinderlich war, stellte die Stadtverwaltung am 03.07.1907 einen neuen Platz am südöstlichen Eck der damals im Bau befindlichen Friedhofserweiterung zur Verfügung. Die Kirchenverwaltung stimmte der Verlegung der Antonius-Kapelle zu und bekam den Grund unentgeltlich. Die neu erstellte St. Antoniuskapelle wurde am 14. Juni 1909 von Stadtpfarrer Holl eingeweiht.

1956 wurde die St.-Antonius-Kapelle von den Kirchenmalern Gebrüder Heinle renoviert.

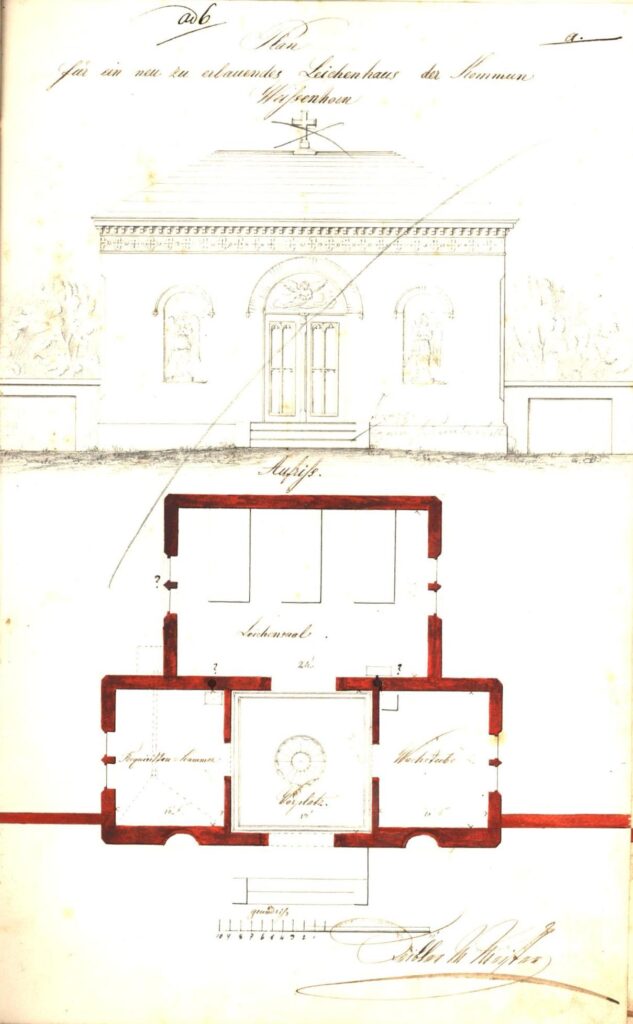

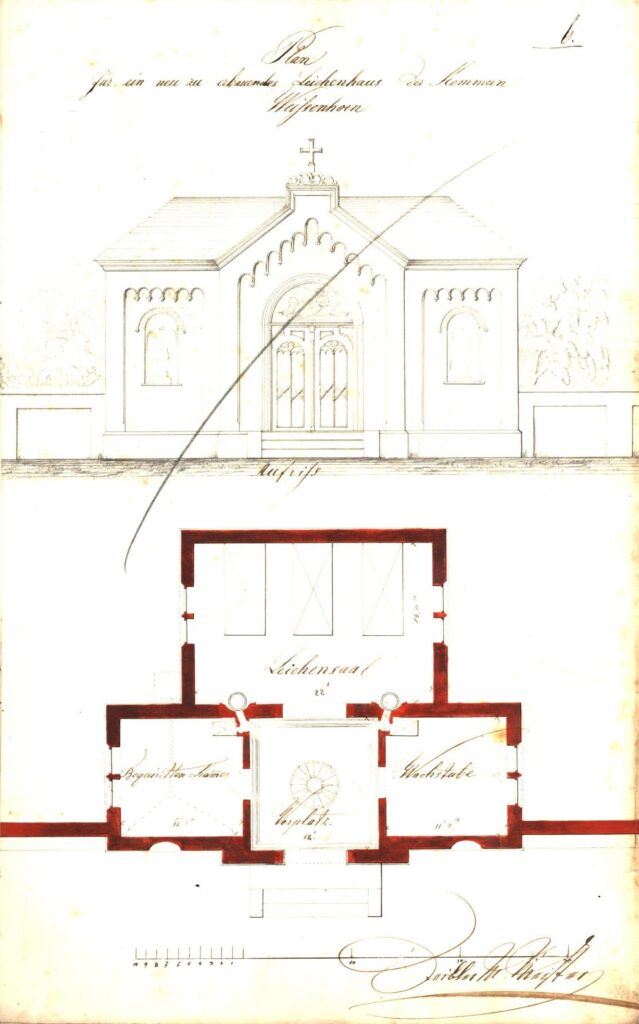

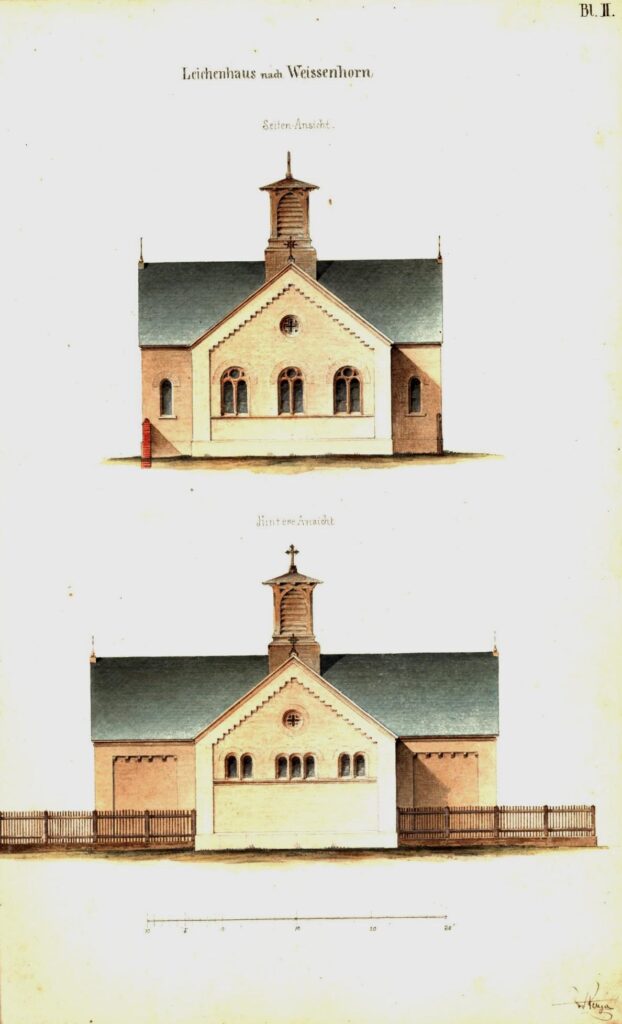

Bau einer Leichenhalle 1906

Am 24.03.1905 beschloss der Magistrat den Bau eines Leichenhauses. Der örtliche Baumeister Luitpold Gaiser legte im August 1905 Pläne vor, die dem Rat aber zu aufwändig erschienen. Man beriet gemeinsam über die Pläne und vereinbarte Änderungen zur Kostenersparnis. Im Januar 1906 legte Gaiser einen abgeänderten Entwurf vor, der in dieser Form als Putzbau gebilligt wurde. Im März 1906 stimmte der Rat den behördlichen Auflagen zu und stellte den Bauantrag. Am 20.07.1906 wurden die Bauaufträge vergeben. Am 03.09.1907 beschloss man, anstelle der bisher vorgesehenen Zement-Fliesen soll nun ein Granitboden in der neuen Leichenhalle eingebaut werden.

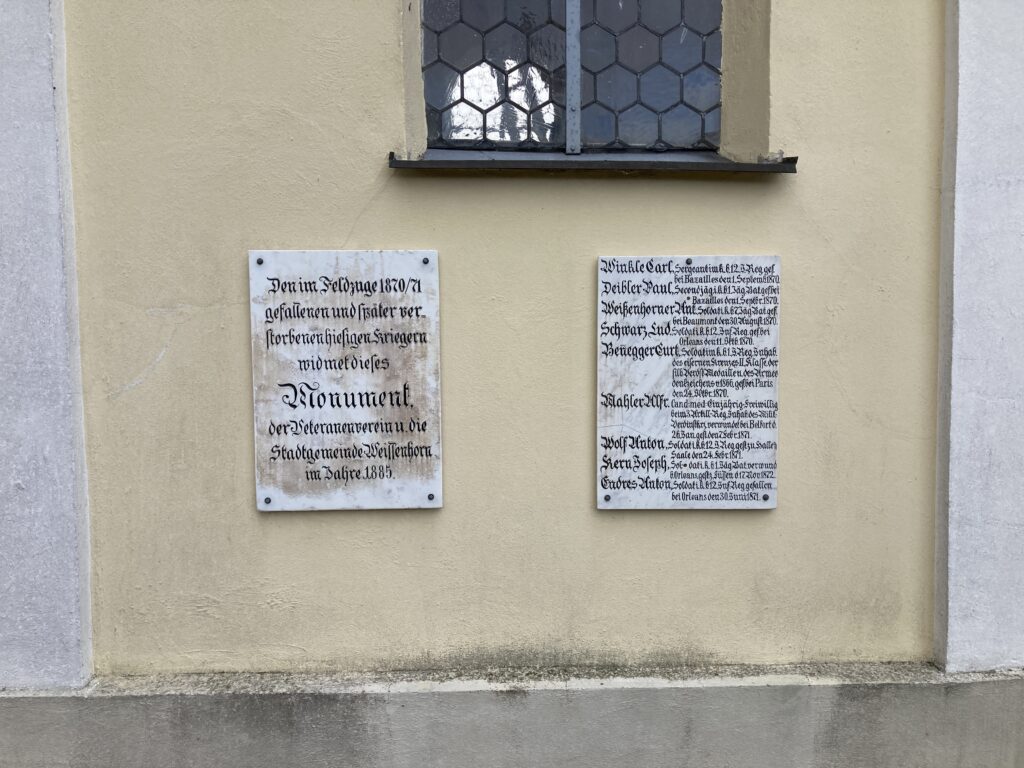

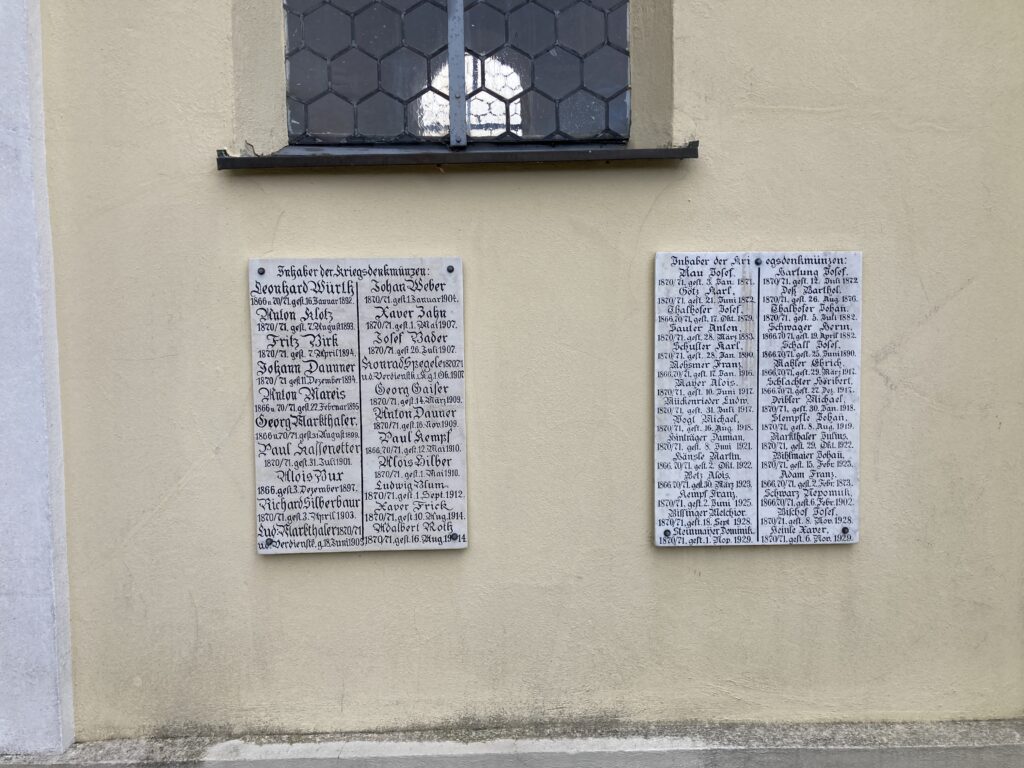

Gefallenenehrung

1885 hatte man am Hauptplatz ein Kriegerdenkmal für die im deutsch/französischen Krieg 1870/71 gefallenen Soldaten errichtet. Nach Ausbruch des I. Weltkriegs hatte die Stadt wieder Gefallene zu beklagen. Zunächst stellte man hinter der 1909 hierher transferierten Antoniuskapelle ein provisorisches Denkmal auf. Ein überliefertes Foto zeigt nur die Jahreszahlen 1914-1916, ein anderes bis 1917. Das Denkmal wurde also laufend erweitert.

Am 13.10.1916 vermochte der Magistrat dem Antrag auf Errichtung eines neuen Kriegerdenkmals für die Gefallenen des I. Weltkriegs im alten Friedhof für ca. 800-1000 M nicht zuzustimmen, vielmehr solle nach Ende des Krieges ein gesamtes Denkmal errichtet werden.

Am 05.03.1920 trat der Krieger- und Veteranenverein nochmals an die Stadt heran, um ein Kriegerdenkmal zu errichten. Die Stadt stellte einen Betrag von 5.000 M zur Verfügung. 1922 stellte die Stadt aber wegen der allgemeinen Teuerung, der bitterernsten Not der Kleinrentner und der Wohnungsnot den Bau eines Kriegerdenkmals zurück. Der Antrag des Kriegerdenkmalausschusses auf einen Zuschuss von 50.000 M (Inflation!) für ein neues Denkmal wurde abgelehnt. Dafür stiftete die Stadt am 07.07.1922 für einen Kriegerdenkmalfond für die Jahre 1922 und 1923 einen Betrag von 25.000 M. Die Befürworter des Kriegerdenkmals ließen nicht locker. So wurden am 23.05.1924 6.000 RM für ein Kriegerdenkmal in den Haushalt eingestellt und am 14.08.1924 zumindest einmal ein Ausschuss gebildet. Am 03.10.1924 wurde die Kriegerdenkmalfrage wegen der Finanzierung noch einmal um 1 Jahr zurückgestellt.

Eigenartigerweise findet sich das Thema eines Kriegerdenkmals in den nächsten Jahren nicht mehr in den Stadtratssitzungen. Lediglich am 29.04.1939 findet der Vorschlag, den Nepomukbrunnen auf dem Hauptplatz zu einem Kriegerdenkmal umzubauen, keine Mehrheit im Stadtrat. 1943 entsteht am alten Friedhof ein ‘Gefallenenhain’ aus einfachen Holzkreuzen. Auch nach Kriegsende wird die Gefallenenehrung eher nebenbei behandelt. Am 21.12.1945 beschließt der Stadtrat, ‘Am alten Friedhof sollen die Namen der gefallenen Kriegsteilnehmer ohne viel Aufwand angebracht werden.’

1948 wurde vorgeschlagen, die ‚Arkaden‘ des alten Friedhofs zur Unterbringung der Kriegergedenktafeln abzuändern und in der Mitte zu erhöhen. Am 17.08.1951 wurden Entwürfe des Landbauamts für den Umbau der Friedhofsarkaden als Kriegerdenkmal vorgestellt. Das Landbauamt schlug den Erhalt der Arkaden am alten Friedhof vor und meinte, man solle lieber eine erstklassige Bildhauerarbeit für das Denkmal beauftragen. Am 18.01.1952 wurden 5 Entwürfe des Bildhauers Bühler für das Kriegerehrenmal vorgestellt. Das Landbauamt propagierte Variante 3, der Stadtrat bevorzugte Variante 1. Es wurde ein Ausschuss gebildet. Am 25.01.1952 entschied man sich für die Variante 1. Es wurde bedauert, dass der Entwurf Gehring nicht zum Zuge kam. Der örtliche Steinmetz Hartwig bat um Beteiligung bei der Herstellung des Ehrenmals. Bildhauer Bühler lehnte dies jedoch wegen des künstlerischen Anspruchs ab. Der Auftrag erging an Bühler. Das Kriegerdenkmal wurde vom LRA am 28.03.1952 genehmigt. Das Dach der Arkaden soll in der Mitte angehoben werden, dafür die Stützen auf Sockel aus Muschelkalk gestellt. 1952 wurden die Arbeiten zur Soldatengedenkstätte am alten Friedhof abgeschlossen, sie wurde am Allerheiligentag eingeweiht.

3. Friedhofserweiterung 1958

Wegen der gestiegenen Einwohnerzahl beschloss der Stadtrat am 11.10.1946, wegen einer nochmaligen Friedhofserweiterung Verhandlungen aufzunehmen. 1950 stellte man Überlegungen zur Erweiterung des Friedhofs nach Norden unter Auflassung der Albrecht-Dürer-Str. und Ankauf des Hofes Martin (Ulmer Str. 2) an. Diese wurden glücklicherweise nicht weiterverfolgt, sonst hätte die Verlegung der Ulmer Str. 1973 nicht stattfinden können.

Gespräche zum Ankauf des südl. am Friedhof angrenzenden Grundstücks von Ramminger, Sonthofen, scheiterten 1950.

1956 griff man die Friedhofserweiterung wieder auf. Zuerst ließ man Bodenuntersuchungen durchführen. Am 23.07.1956 konnte die Stadt die erforderlichen Grundstücke auf Leibrentenbasis erwerben. Das Stadtbauamt fertigte eine Planung über die Erweiterung, die am 22.07.1957 gebilligt und anschließend umgesetzt wurde. Eine nochmalige Erweiterung des alten Friedhofs war räumlich nicht möglich. Dies führte ab 1963 zu einer Standortsuche für einen neuen Friedhof, die zur Anlage des Waldfriedhofs führte.

1975 wurde die Friedhofsmauer neu verputzt.

Nach dem Konkurs der Fa. Happle (Nik.-Thoman-Str.) und der nachfolgenden Neubebauung des Betriebsgeländes (B-Plan Engelbert-Satzger-Str.) konnte die Stadt 2004 eine Teilfläche zur Bebauung mit einem Betriebsgebäude für den Friedhof durch eine Grenzänderung eintauschen. Zusätzlich wurde die Südgrenze des Friedhofs auch mit einer Mauer versehen.

2005 wurde ein neuer Geräteschuppen errichtet und 2006 wurde die Friedhofsmauer erneuert. Hierbei mussten einige Birken wegen Überalterung gefällt werden.

- Habel, Bayerische Kunstdenkmale; Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag, München ↩︎