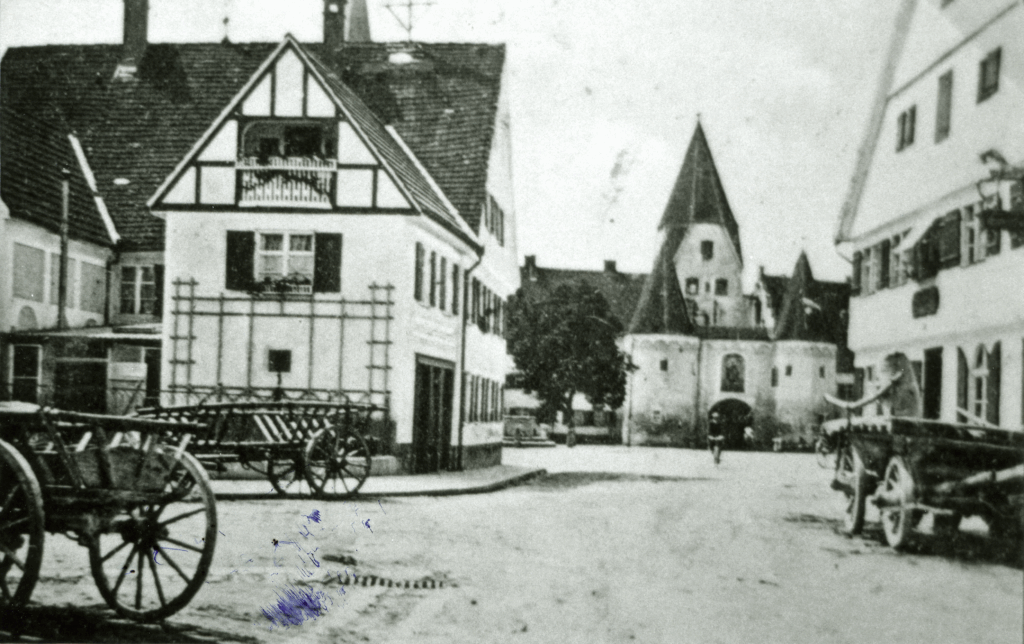

Reichenbacher Str. 3

Als erster Eigentümer im Archiv erscheint 1465 Conrat Schoppers Witwe. Eigentümer vor 1465 sind archivalisch nicht feststellbar. 1475 wird Peter Schopper genannt, vermutlich der Sohn. 1499 haben wir Peter Schopper alt, der Sohn Peter Schopper jung 1498 auf Memminger Str. 8a, dann ab 1499 auf Hauptplatz 6. 1503 wird Peter Schoppers Witib genannt, die 1505 auf Günzburger Str. 9 wechselt.

Von 1506-1507 wird das Grundstück hier nicht genannt. Frau Schopper wird das Haus als Zweitbesitz geführt haben. 1508 wechselt sie noch einmal auf Günzburger Str. 6. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sie das Haus verkauft haben. 1508 wohnt hier Joß Hitzler und 1511 Martin Miller. Für die Jahre 1518-1538 liegen keine Aufzeichnungen vor. Weil das Haus zwischen 1548 und 1559 nicht erwähnt wird, dürfte es vorher zwischen 1518 und 1548 abgebrochen worden sein.

Zweitbebauung 1559

Im Jahr 1559 erscheint Matheus Höß nur mit einer Behausung; Wert 365 fl. Er dürfte das Haus neu erbaut haben. Das Haus war 77 Jahre lang im Besitz eines Matheus Höß (auch Heß oder Heiß geschrieben). Es muss sich demnach um mehrere Generationen gleichnamiger Besitzer handeln. 1636 haben wir Georg Hafner mit einem nicht erklärbaren hohen Wert von 925 fl. Noch in diesem Jahrzehnt wechselt das Haus zweimal die Besitzer. Zuerst haben wir Johann Lehenherr, bei dem als Wert schon wieder nur 365 fl angegeben ist) und kurz darauf Adam Höß. Der nächste Eigentümerwechsel ist erst 1651 mit Hans Staudt. 1665 folgt (sein Sohn?) Matheus Staudt.

1674 gehört das Haus dem Schneider Hanß Schmidt und ab 1691 dem Seiler Lorenz Wörsing. Lorenz Wörsing stirbt 1722, das Erbe wird aufgeteilt.

Dritte Bebauung 1729

1729 steht Josef Jann, Glaser, im Steuerbuch mit dem Zusatz: Behausung und Städelin neu erbaut, Wert 600 fl. Am 16.04.1737 heiratet Alban Butscher, Glasergesell von Obergünzburg, die Witwe Anna Maria Jann und bekommt ihre Behausung und Städele in der oberen Vorstadt zwischen Leonard Mezger und Eugeni Widenmann und 2000 fl. Zwei Jahre später heiratet Magdalena Butscher, Witwe (?), den Sattler Franz Thalhofer, Sohn des Sattlers Johann Thalhofer (Reichenbacher Str. 15), Stiefvater der Braut ist Hans Jörg Götz (Memminger Str. 15). Franz Thalhofer stirbt am 02.12.1778, das Erbe wird aufgeteilt. Die Behausung wird im Inventarium mit einem Wert von 810 fl aufgeführt.

Am 04.09.1779 erwirbt Josef Seifferle, Stricker, das Gebäude. Seine Tochter heiratet am 28.01.1803 Stanislaus Demmerle, Stricker von Roth, und wird dadurch Eigentümer. Als nächster Eigentümer erscheint der Krämer Leonhard Kohler im Steuerbuch, leider ohne Datumsnennung. Dafür wissen wir, dass seine Witwe Monika am 05.01.1815 das Haus übernommen hat. 1819 ist Leonhard Kohler, Kürschner, vermutlich der Sohn, neuer Eigentümer und ab 1824 Leonhard Kohlers Witwe, wobei sich die Frage stellt, wessen Witwe!

Valentin Guggomos, Schneidermeister von Ichenhausen, wird am 12.06.1829 neuer Eigentümer und am 01.06.1831 übernimmt Johann Jann, Handelsmann und Waagmeister, das Haus. Er bleibt aber nur bis zum 17.10.1833, als der Kaufmann Franz Lutzenberger das Haus erwirbt. Lutzenberger ist bis 1907 als Kaufmann benannt, 1922 als Privatier.

Noch 1922 muss Ludwig Kast das Haus übernommen haben, denn aus diesem Jahr liegt ein Bauantrag zur Kaminerneuerung vor. Kast erneuert 1948 die baufällige Abortanlage auf der Nordseite des Gebäudes. 1949 übernimmt der Kaufmann Anton Schick den Laden und baut in das Anwesen des Ludwig Kast ein Schaufenster und eine neue Ladentüre ein und bringt eine Leuchtwerbung „Lebensmittel A. Schick“ an.

Noch vor 1957 wird der Laden unter dem Namen Lebensmittel Böhm im Rewe-Konzern geführt, anschließend richtet der Ulmer Lebensmittelhändler Karl Gaissmaier in dem Gebäude eine Filiale ein. Diese verlegt er 1957 in das Gebäude Hauptstr. 2. Das Ladengeschäft wurde danach vo Wollwaren Moding genutzt. Die genauen Daten dieser Nutzungen konnten leider noch nicht näher bestimmt werden.

Neubau 1977

1976 erwarb die Kath. Kirchenstiftung das Gebäude und brach es ab. Das Denkmalamt erteilte die Zustimmung zum Abbruch mit Bedauern, bestätigte aber, dass das Gebäude in seinen statischen Teilen baufällig und nicht haltbar sei. Nach der Planung von Arch. Wolfgang Schmidl entstand ein Neubau, der auf der Straßenseite die alte Baulinie aufnahm. Im EG war ein Laden geplant, im Übrigen entstanden 2 Wohnungen. Durch größere Geschosshöhen und ein steileres Dach wurde der Neubau wesentlich größer als sein Vorgänger. Gestalterisch ist der Neubau klar gegliedert und weist besonders im EG eine moderne Formensprache auf. Im Gegensatz hierzu stand die Ummalung der Fenster in den Geschossen mit Girlanden.

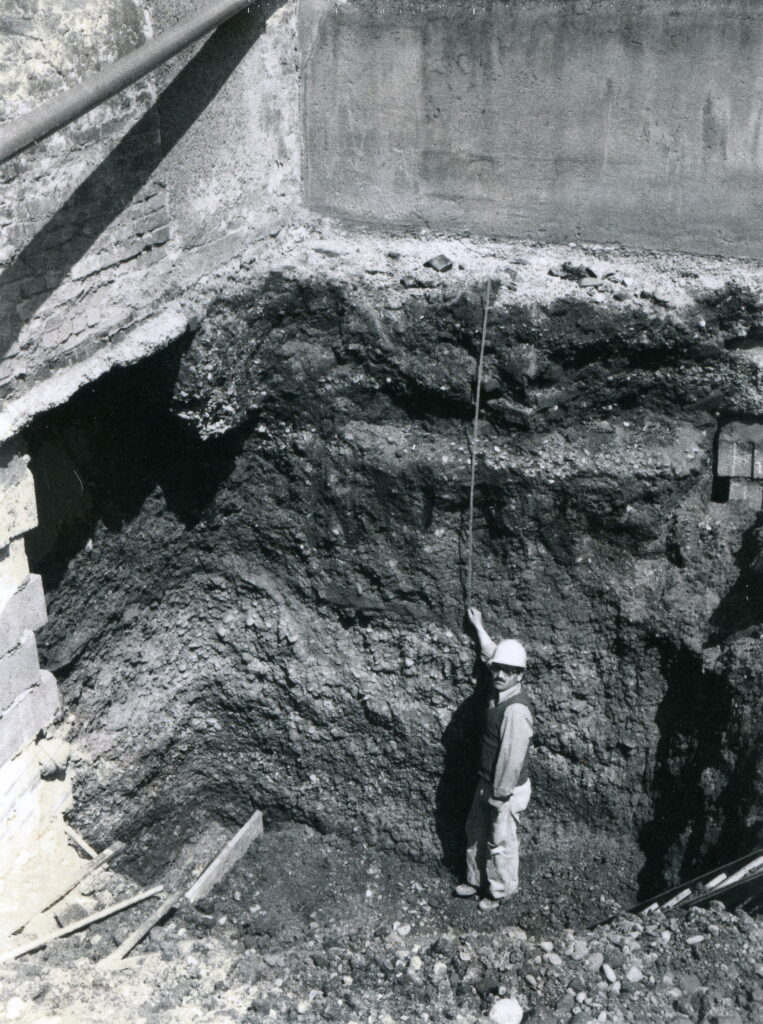

Beim Aushub der Baugrube wurden archäologische Untersuchungen durchgeführt. Hierbei wurden Eichenbalken der Gründung des Vorgängers von 1559 gefunden, datierbar 1554 (+/- 10) und Pfostenlöcher des noch älteren Vorgängers und mehrere Auffüllschichten.

Planabweichend wurde im 2. DG ein Kinderzimmer eingebaut und nachträglich genehmigt. Der Laden im EG wurde von der St.-Ulrich-Apotheke übernommen und baulich angepasst. 1978 wurde die Werbeanlage der Apotheke nachträglich genehmigt und 1992 ausgewechselt. Die bisher einteilige Korbmarkise wurde durch drei einzelne Markisen ersetzt.

2014 wurde die Fassade renoviert, dabei wurden die gemalten Girlanden um die Fenster nicht mehr erneuert.