Stadtpfarrkirche – Glocken, Uhren und Orgeln

Die Geschichte der Stadtpfarrkirche ist der Übersicht halber in Abschnitte unterteilt:

Einsturz der Stadtpfarrkirche am 22.02.1859

Planung und Bau der neuen Stadtpfarrkirche

Die Ausstattung der Stadtpfarrkirche (in Bearbeitung)

Die Glocken, Uhren und Orgeln der alten und der neuen Stadtpfarrkirche haben eine eigene, durchgehende Geschichte, die eigene Details aufzeigt und deswegen separat behandelt wird.

Zur Quellenlage des Artikels sei angemerkt, dass er neben den zitierten Primärquellen weitgehend auf ältere Veröffentlichungen von Edurd Mährer1, 2 , zurückgreift, diese zusammenfasst und neu ordnet, aber auch großenteils wörtlich übernimmt.

Die Glocken

Die Glocken der alten Stadtpfarrkirche

Die Geschichte aller Glocken kann nicht lückenlos dargestellt werden. Die bisher publizierten Informationen sollen hier aber dargestellt werden. Nach der Erschließung noch unbekannter Quellen können die Lücken gerne gefüllt werden.

Glockenraub 1530

In seinem Tagebuch über die Weißenhorner Historie vermerkt Nikolaus Thoman3 für den Januar 1530: „In diesem monat Januarii (1530) namen die von Memingen ain große glokken auhs unser lieben frauen kirchenthuren, erschlugen die und liehsen buxen daraus machen“. Den Grund für diese Aktion gibt er nicht an, er lässt sich aber aus der Geschichte ableiten. Memmingen hatte bereits 1513 die Reformation eingeführt und sich daher als religiöses Zentrum Oberschwabens etabliert. Ende 1529 wurde die Lage durch Bündnisse verschärft: Die katholischen Orte schlossen sich zur „Christlichen Vereinigung“ zusammen und unterstützten sich mit Habsburg, während die reformierten Städte Abkommen untereinander schlossen, um sich zu schützen. Ein kriegsähnlicher Konflikt (Erster Kappelerkrieg) in der Schweiz wurde schließlich durch einen Landfrieden abgewendet, der zumindest die Koexistenz und das Recht jeder Gemeinde auf ihre eigene Konfession regelte. Es liegt nahe, dass man sich in Memmingen vor ähnlichen Auseinandersetzungen schützen und daher bewaffnen wollte.

Glockenguss in Weißenhorn 1778-1791

1768 war eine Glocke des Geläuts der Stadtpfarrkirche gesprungen. Der Rat beschloss daher am 23.07.1768, sie in Ulm umgießen zu lassen und darauf das österreichische und das städtische Wappen einzuprägen. Zwar obliege das der Kirchenpflegschaft, weil aber diese nicht hinreichend bemittelt sei und die Stadt ohnehin den Turm, die Uhr und das Geläute im kleinen unterhalte, so müsse man sich schon gefallen lassen, die Reparatur ohne künftige Verpflichtung daraus selbst vorzunehmen.

Der Glockenguss geriet allerdings nicht nach den Vorstellungen der Stadt. Die Glocke passte mit ihrem Klang nicht in das Geläute der drei anderen Glocken und war ein Gegenstand des Kummers. Nachdem 1775 eine weitere Glocke durch übermäßiges Läuten als Warnung vor einem Gewitter ebenfalls einen größeren Sprung erlitt, suchte der Rat nach Abhilfe. In der Ratssitzung vom 18. Juli 1777 wurde vorgebracht, dass sich gegenwärtig der bekannte Glockengießer Josef Arnold von Dinkelsbühl in der Nachbarschaft zu Roggenburg befinde. Diese Gelegenheit sollte der Rat benützen, mit Arnold einen Umguss der beiden Glocken zu vereinbaren. Die Arnold waren ein Lothringer Geschlecht, das im Lande umherwanderte, wie es die Arbeit erforderte. Von Nikolaus und Alexander Arnold stammen zwei Glocken in Biberach (1721 und 1729), die große Glocke in Schießen (1731) und eine in Hegelhofen (1732). Die große Glocke in Oberfahlheim ist von Nikolaus und Claudius Arnold im Jahre 1748 in Oberelchingen gegossen worden. Josef Arnold goss 1777 eine Glocke für Ingstetten. Die große und die zweite Glocke in Oberelchingen tragen ebenfalls den Namen Jos. Arnold und die Jahreszahl 1773, von Nikolaus Arnold ist die kleine Glocke in Pfaffenhofen v. J. 17874. Es ist leider nicht angegeben, wo diese Glocken gegossen wurden. Arnold hatte sowohl für die Kloster Roggenburg und Elchingen als auch für Wiblingen eine nicht geringe Anzahl Glocken zu allgemeiner Zufriedenheit umgegossen und war bereit, auch die hiesigen Glocken umzugießen.

Er versprach, die große Glocke mit dem Sprung im gleichen Gewicht und im gleichen Ton umzugießen, der kleinen Glocke aber durch Umgießen den erforderlichen Ton zu geben, der mit den drei übrigen Glocken harmoniere. Das für die Umschmelzung beider Glocken, sowie zum Zusatz und Feuerabgang erforderliche Material stelle er selber bei. Dafür und für die Arbeit vereinbarte er mit dem Magistrat einen Preis von 150 fl. Nach dem gut und gefällig ausfallenden Guss bekomme er die Hälfte des Lohns, die andere in einem halben Jahr. Falls sich die Glocken nach dem Umguss schwerer oder leichter befinden sollten, zahle das Übergewicht an Glockenmetall die Stadt, den etwaigen Abgang aber der Meister.

Arnold war bereit, sich für den Glockenguss mit seiner Familie in Weißenhorn niederzulassen. Hierfür stellte ihm der Magistrat an der Reichenbacher Str. 10, westlich der damaligen Zimmerhütte, einen Bauplatz zur Verfügung. Das zum Hüttenbau nötige Holz stellte die Stadt zu mäßigem Preise bei.

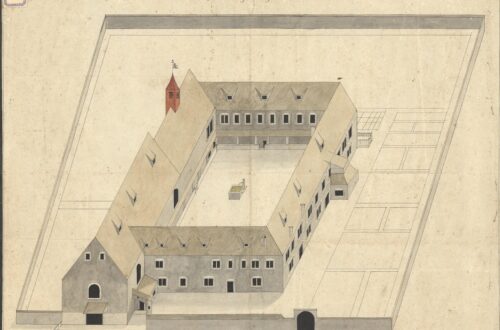

Neben der Glockengießerhütte befand sich seinerzeit noch das Kapuzinerkloster. Die Kapuziner beschwerten sich gegen die Hütte, weil der Rauch ihre Obstbäume verderbe, konnten irgendwie jedoch beruhigt werden. Die Hütte wurde erbaut, der Brennofen und die Glockenform hergerichtet.

Am 25.06.1778 wurden die beiden alten Glocken abgenommen, d.h., man machte es sich einfach und warf sie vom Turm herab. Beide machten ein ziemliches Loch in die Erde, ohne aber selber den geringsten Sprung zu erleiden oder gar abzusplittern. Nun wurden sie auf der Stadtwaage gewogen, die große war 1898 Pfund (1063 kg) schwer, die kleine 433 Pfund (242 kg), beide nach Abschlag des Eisenwerkes. Sie wurden danach in die Schmelzhütte geführt.

Am 27.06.1778, acht Uhr morgens, zeigte der Glockengießer Arnold an, dass er durch seinen besonderen Fleiß und Nachtarbeit so weit gekommen sei, dass um neun Uhr morgens der Glockenguss beginnen werde. Der Meister lud den gesamten Rat hierzu ein, bat aber, dass der Bevölkerung des Andranges wegen der Zutritt verboten werde. Der Pfarrer, die Kirchenpfleger und Stadthauptmann Reißinger waren zugegen. Zur besonderen Ehre wurde dem Pfarrer gestattet, den Stein zum Material im Ofen einzustoßen. Das geschah um 9:15 Uhr. Nun musste das Material langsam erkalten.

Am 6. Juli meldet das Ratsprotokoll, dass der Guss der beiden Glocken gelungen und mit dem verlangten Ton ausgefallen sei. Herr Reichsprälat Georgius von Roggenburg sollte die Weihe vornehmen. Es waren vier Glocken zu weihen, denn Arnold hatte gleichzeitig auch noch eine Glocke für die Kirche in Wallenhausen im Gewicht von 502 Pfund (281 kg) und eine für Oberroth von 536 Pfund (300 kg) gegossen. Morgens um vier Uhr fuhr man nach Roggenburg. Die Glocken wurden unter dem inneren Tor der Klosterzufahrt aufgehängt und geweiht. Die große Glocke erhielt den Namen Vitus Joannes Nepomucenus, die kleinere den Namen Antonius de Padua. In der Sakristei hinterließ man noch 1 fl 20 kr Trinkgeld und fuhr dann nach Weißenhorn zurück. Mittags 12 Uhr war man wieder da und wog die neuen Glocken erneut. Die kleine wog nach dem Guss 512 Pfund (287 kg), war also, da sie vorher 433 Pfund (242 kg) hatte, um 89 Pfund (50 kg) schwerer geworden. Die große war um 27 Pfund schwerer als vor dem Guss und wog nun 1925 Pfund (1078 kg). Mit einem Flaschenzug wurde zuerst die kleine, dann die große Glocke aufgezogen, was mithilfe der haufenweise anwesenden Bürgerschaft anstandslos vonstattenging. Es war ein Fest für die Bürger. Ein von Roggenburg mit dem Flaschenzug anhergekommener Maurer, Clemens, ließ sich auf der Glocke frei sitzend und das andere Mal frei stehend zur Gaudi der Zuschauer mit hinaufziehen.

Die kleine Glocke hatte das Bild Mariens eingeprägt, ein Kruzifix und den hl. Antonius von Padua. Sie trug die Umschrift: Per Intercessionem Santi Antony de Padua. Fulgure et Tempestate Libera nos Domine Jesu Christe. Jos. Arnold me fecit 1778. (Durch die Fürbitte des hl. Antonius von Padua, befreie uns, o Herr, Jesus Christus, von Blitz und Ungewitter. Jos. Arnold fertigte mich 1778). Die große Glocke trug ein Kruzifix, ein Marienbild und das Bildnis des hl. Johannes von Nepomuk. Die Umschrift lautete: Crux Christi Salva Nos, Crux Christi, Protege Nos, Jesus Nacarenus Rex Judeorum Titulus Triumphalis praeservet nos ab omnibus malis. Josef Arnold me fecit 1778. (Kreuz Christi, rette uns, Kreuz Christi, schütze uns, Jesus von Nazareth, König der Juden als Titel des Triumphes, bewahre uns von allen Übeln.

Abänderungen des Geläuts

Die kleinste Glocke des Geläutes, das Arnold gegossen hatte, war 1793 gesprungen und musste umgegossen werden. Am 21. Mai wurde in der Ratssitzung beschlossen, dem Johann Daniel Schmelz, Kunst- und Glockengießer in Biberach, in den man Zutrauen gesetzt hatte, den Guss zu übergeben. Der Meister versprach, die Glocke ordentlich umzugießen, so dass sie mit den übrigen harmonieren solle. Sie solle das nämliche Gewicht haben, jedoch könnten es auch einige Pfund mehr oder weniger werden. Für die Arbeit verlangte er 10 kr für das Pfund und für den Zentner den 10. Teil Abgang5, d. s. 52 kr. Demnach wog die kleinste Glocke 5,2 Zentner. Die Zahlung erfolgte gleich nach vollendetem Guss und Meister Johann Daniel Schmelz haftete für die Glocke ein Jahr und drei Tage. Sein Name wird niemals unter den Glockengießern genannt, er war wohl ein kleiner, sonst unbekannter Meister. Die Ratsprotokolle von Weißenhorn erwähnen ihn noch einmal als Glockengießer Daniel von Biberach, als er im Jahre 1783 für die Stadt eine Feuerspritze um 600 fl verfertigte, nach seinem vorgezeigten Entwurf. Er hat auch dieses Werk ohne spätere Klage rechtschaffen vollbracht. Demnach muss der Glockengießer Arnold zwischen 1791, wo er noch in Weißenhorn arbeitete und 1793 von hier fortgezogen sein.

Um 1865 (ohneDatumsangabe) stellte man fest, dass ‚die größere Glocke‘ einen Sprung habe (unbekannt durch welche Einwirkung6) und ersetzt werden müsse. Glockengießer Hermann aus Memmingen wurde um einen Kostenanschlag gebeten. Am 07.11.1865 unterbreitete er einen Vorschlag mit Kostenberechnung: zu dem vorhandenen Geläut g – a – c sollte eine Glocke mit dem Ton e hergestellt werden, welche er auf 16 Zentner schätzte, zu 100 fl je Zentner. Er nehme die alte Glocke für 75 fl/ztn. in Zahlung. Die Abänderung des Läutewerkes käme auf 50 fl. Am 01.12.1865 erfolgte die Auftragsvergabe. Beauftragte Inschrift: Gegoßen am … im sechsten Jahre nach dem Einsturze der alten, und während des Baues der neuen Kirche und eine Mariendarstellung. Somit bestand das Geläut danach aus 4 Glocken.

Am 18.03.1866 kam die Mitteilung, die neue Glocke sei gegossen. Sie wurde mit 1739 Pfund (870 kg) 7 gewogen und am 12.06.1866 per Bahn verschickt. Da die Eisenbahnlinie nach Weißenhorn noch nicht existierte, wurde sie vermutlich nur bis Senden gebracht. Sie traf am 27.06.1866 in Weißenhorn ein und wurde am 21.07.1866 geweiht. Nach der Abnahme der alten Glocke wurde diese mit 1618 Pfund (809 kg) gewogen. Vertrags gemäß wurde das Material der alten Glocke in der Rechnung abgezogen: 1772 fl 54 x, ./. 1213 fl 30 x = 559 fl 24 x.

Der Vorgang eines neuen Glockengusses zu diesem Zeitpunkt irritiert etwas. Der nach dem Einsturz der Stadtpfarrkirche am 22.02.1859 stehen gebliebene Turm wurde im Laufe der Bauarbeiten zum Kirchenneubau auch aufgegeben und 1869/70 neu errichtet. Der Zeitpunkt des Turmabbruchs ist in den Akten nicht vermerkt. Auf einem 1865 zu datierenden Foto ist der alte Turm nicht zu sehen, so dass vermutet wurde, der Turm sei bereits 1865 abgebrochen worden. Es wird aber als unwahrscheinlich angesehen, eine neue Glocke fertigen zu lassen und diese nicht gleich einzubauen. Diese Frage muss noch entsprechend erforscht und gesichert werden.

Das alte Geläut auf dem neuen Turm

Der neue Kirchturm wurde 1869/70 erbaut und die neue Kirche am 09.06.1872 geweiht. Auf ihn wurden das vorhandene Geläut aufgezogen. Am 19.02.1880 informierte die Kirchenverwaltung den Magistrat, man wolle am Kirchturm 2 weitere Glocken aufhängen und man beantrage daher eine Überprüfung der Tragfähigkeit des Kirchturms. Die Kosten für die Glocken würden aus privaten Beiträgen aufgebracht. Am 12.03.1880 gaben der amtliche Techniker des Bezirksamtes Neu-Ulm, Reizele, und Maurermeister Anselm Mairock aus Weißenhorn zwei getrennte Gutachten ab, die beide die ausreichende Tragfähigkeit des Turmes bestätigten. Mairock fügte dem Gutachten auch eine Berechnungsskizze bei.

Die Glockenweihe der beiden neuen Glocken fand am 15.11.1880 statt. Stadtpfarrer Max Miller beschreibt die Glocken: die große Glocke hat ein Gewicht von 2975 Pfund [1666 kg], den Ton D und den Namen und das Bildnis des Stadtpatrons Johann Nepomuk, die kleine Glocke wiegt 585 Pfund [328 kg], den Ton H, das Bildnis Ecce Homo und den Namen des Hauptspenders Adam Kreuzer. Die Kosten für die Glocken beliefen sich auf 5234 M, wobei eine kleinere Glocke mit 478 Pfund (268 kg) abgegeben und mit 478 M vergütet wurde. Für den Glockenguß erhielt die Stadt eine alte Kanone im Wert von 900 M.

Im Jahr 1914 wurde ein Sattel-Kugellager für eine Glocke im Kirchturm erneuert.

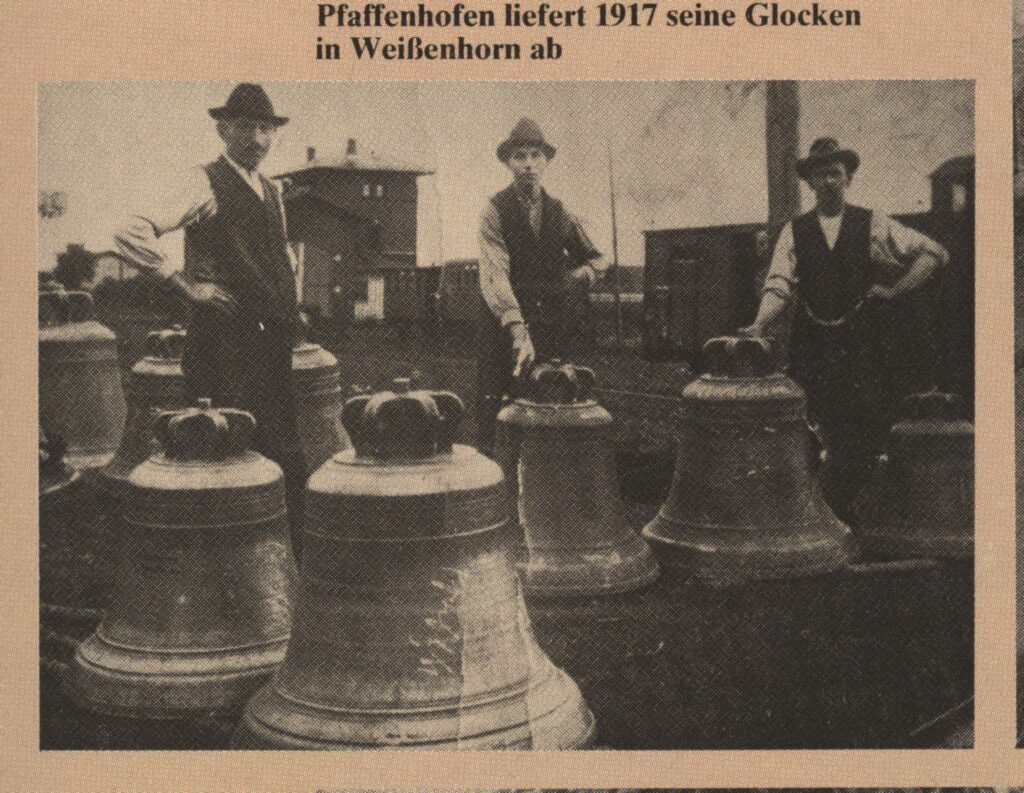

Ein neues Geläut 1919

Zweieinhalb Monate vor dem Ende des I. Weltkriegs am 11.11.1918 wurden noch am 30.08.1818 die Glocken der Kirche konfisziert. Man hatte dies schon kommen sehen und bereits im Juni 1917 die Glocken von Werkmeistern abnehmen lassen. Zusammen mit anderen Glocken aus der Umgebung wurden diese zum Bahnhof gebracht und dort auf einen Flachwagen verladen. Der traurige Abschied wurde fotografiert.

Schon am 03.10.1919 beschloss der Stadtrat die Beschaffung neuer Glocken. Zwei der alten Glocken waren noch am Kirchturm geblieben, diese wurden an die Gemeinde Hegelhofen verkauft. Es wurde also ein komplett neues Geläut angeschafft. Die neuen Glocken, sechs an der Zahl, stammen vom Glockengießer Wolfart in Lauingen. Sie wogen 2780 kg, 1584 kg, 1180 kg, 660 kg, 472 kg und 350 kg, zusammen 7026 kg.. Sie waren auf die Töne c, es, f, as, b und c abgestimmt und hatten angeblich ein schönes Geläute. Die Inschriften der nach dem I. Weltkrieg gegossenen Glocken trugen, der Größe nach geordnet folgende Inschriften:

1. Die Heldenglocke: „Derer, die für Euch starben, Verkünd ich unsterblichen Ruhm. Zeigt würdig Euch stets Ihrer Taten, Ruf ich mit eherner Zung. Mich goß Meister Wolfart von Lauingen nach dem Weltkrieg 1919, als Pfarrer war der Stadt Josef Steidle, Pfleger Franz Lense und Kirchenräte Johann Pfinninger, Mareis Josef, Schaller Basilius, Gehring Alois.“

2. Die Marienglocke: „Marienglocke bin ich genannt. Im Weltkrieg starb ich fürs Vaterland. Im Feuer bin ich neu erstanden. Läute Friede wieder unsern Landen. Maria, Schutzpatronin Bayerns.“

3. Nepomukglocke (alte Nepomuk-Glocke (1080 kg) abgeliefert zu Weißenhorn im September 1917) „Nepomuk, der Stadtpatron, Bitt für uns an Gottes Thron! Du hast geschwiegen, ich laut klinge, Mein Glockenmund Dein Lob stets singe! Gestiftet von der Stadt Weifßenhorn. Bürgermeister Franz Josef Schneider. Magistratsräte: Luitpold Gaiser, Ludwig Gutter, Hans Hörmann, Franz Kircher, Josef Kurz, Fritz Weißenhorner. Der Ausschuss des Gemeindekollegiums: Wilhelm Hamberger, Mathias Fischer, Engelbert Satzger, Albert Heinle, Josef Mareis, Fridolin Böck.“

4. Die Klageglocke: „Ihr Lebenden, gedenkt der Toten, Die hat der Herr zu sich geboten. Den Seelen, die im Herrn geschieden, Läut ich den ewigen Himmelsfrieden. 1919.“

5. Josefsglocke: „St. Josef und Luitpold zum Preis und Ehr, Den Stiftern zum Ruhme der Nachwelt zur Lehr. Zum Andenken an die Rückkehr ihrer drei Söhne Otto, Luitpold und Karl aus dem Weltkrieg 1914/18 gestiftet von Luitpold und Josefa Gaiser.“

6. Die Jugendglocke: „St. Aloysius schütze unsere Jugend, Und führe sie den Pfad der Tugend! Gestiftet von den Brauereibesitzerseheleuten Alois und Mina Sälzle.“8

Die neuen Glocken trafen am 02.10.1919 in Weißenhorn ein. Sie wurden anschließend gesegnet und in den Turm hinaufgezogen.

Im Jahr 1942 war es schon wieder so weit. Gerade einmal 23 Jahre waren den Glocken gegönnt, bevor der Staat wieder einmal Kirchenglocken als billiges Rohmaterial für Geschütze einforderte. Am 28.02.1942 mussten die Glocken abgenommen und abgeliefert werden. Vermutlich hat man zu diesem Zeitpunkt auch gleich den gusseisernen Brunnen vom Kirchplatz mitgenommen.

Das Geläut nach dem II. Weltkrieg

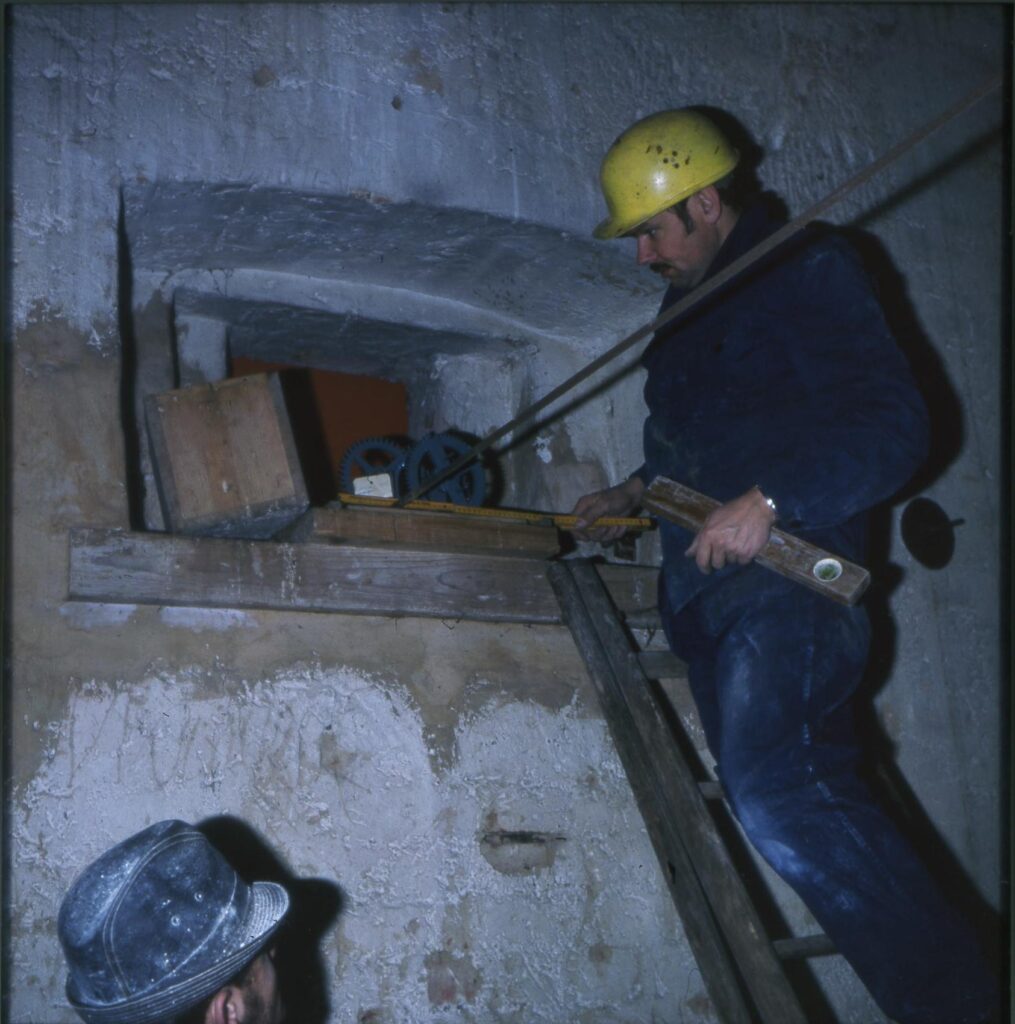

Dieses Mal dauerte es 7 Jahren, bis neue Glocken zum Kirchgang rufen konnten. Vom alten Geläut des Jahres 1919 war nur die kleinste Glocke übriggeblieben. Die Glockengießerei Grüninger, Straß, fertigte eines ihrer größten Nachkriegsgeläute. Der Glockenbauer verwendete die ‚leichte Rippe‘9. Die Stadt stiftete eine „Stadt- und Friedensglocke“. Da das Geläut nach dem Krieg sechsstimmig ausgeführt wurde, musste für die große „Weißenhorner Friedensglocke“ Platz in einem neu errichteten Glockenstuhl unter der bisherigen Glockenstube Platz geschaffen werden. Das Geläut hat die Abstimmung cis‘(Friedensglocke, 1600 kg10)- e‘(Marienglocke, 900 kg11)- fis‘(Josefsglocke, 600 kg)- a‘(Christophorusglocke, 350 kg12)- h‘(alte Christophorusglocke, 320 kg)- cis“ (Sterbeglocke, 180 kg).

Das Geläut kann hier: https://www.youtube.com/watch?v=_aWPdEfVxEM angehört werden.

Am 09.10.1949, während der Restaurierungsarbeiten des Innenraums, wurden die neuen Glocken geweiht und am 14.10.1949 15:00 aufgezogen. Nun dürfen die Glocken schon seit 75 Jahren die Gläubigen zum Kirchgang rufen.

Die Turmuhr

Was wäre ein Kirchturm ohne Uhr? In unserem Gefühl ist ein Kirchturm untrennbar mit einer Uhr verbunden. Das war aber nicht schon immer so. Leider wissen wir nicht genau, wann die erste Uhr in unseren Kirchturm eingebaut wurde. Räderuhren kamen im 12. Jahrhundert auf und die zweite Uhr wurde 1552 auf den Turm gebaut. Wenn man einer solchen alten Uhr ein Leben von 200 Jahren zumisst, könnte die erste Uhr Mitte des 14. Jahrhunderts montiert haben.

Die erste Turmuhr

Die erste Erwähnung einer Uhr geschieht im Jahre 1497 in den Ausgaben einer Stadtrechnung. Am Sonntag Jubilate 1497 hat man dem „Stundmacher“ von „dyssen“ (Jllertissen) für seinen Jahrlohn 1 Pfund Heller bezahlt. Auf der nächsten Seite des Registers wird er noch einmal erwähnt, als man ihm auf Heißen des Bürgermeisters 8 Pfennige Zehrung gibt, ihm also eine Zeche in der Wirtschaft begleicht, als er wieder hier war. Ein paar Blätter weiter, ein genaues Datum ist nicht vermerkt, hat der Stundmacher wieder die Uhr besehen, d. h. repariert, denn man zahlt ihm wieder 101 Pfennige für Zehrung, als er hier war. Die Uhr lief scheinbar nicht gut, denn schon auf der nächsten Seite des Registers über die Ausgaben ist eingetragen, wie man dem Boten, dem Metzen, der gegen Dyssen geschickt wurde, um den Uhrmacher zu holen, 101 Pfennige Botenlohn gab.

1546 erfahren wir wieder etwas von einer Uhr, denn am Sonntag nach Pfingsten zahlt man wieder dem Mesner „von der stund zu richten“ 17 Schilling 3 Pfennig. Er war als Mesner wahrscheinlich kein Uhrmacher, hat darum auch die Uhr nicht repariert, sondern bloß aufgezogen und diese Verrichtung wurde als Richten der Uhr ins Register eingesetzt. Diese Annahme wird durch die regelmäßige Wiederkehr solcher Posten gestützt, die man dem Mesner für des Richten der Uhr auszahlte. Am Sonntag vor Matthäus erhält er 17 Schilling 3 Pf., Sonntag vor Thomas und am Sonnatg Reminiscere je einen halben Gulden.

Wir besitzen noch Rechnungen von 1548. Dreimal kommt darin der Mesner mit der Turmuhr vor. Sonntag nach Pfingsten bekommt er seinen halben Gulden wieder. Das Aufziehen allein tut es nicht mehr. Es muss der Uhrmacher geholt werden. Der Uhrmacher und ein Schlosser, bekommen für ihre „Unkosten Müh und Arbeit“ 9 fl 30 kr. Am Sonntag nach heilig Kreuz bekam der Mesner seinen halben Gulden wieder, so wie darauf am Sonntag Nikolai. Im Register des Jahres 1551 erfahren wir, dass Diepolt Schmid für den Hammer zur Stund 6 Pfennige erhält. Es war der Hammer für den Stundenschlag der Uhr.

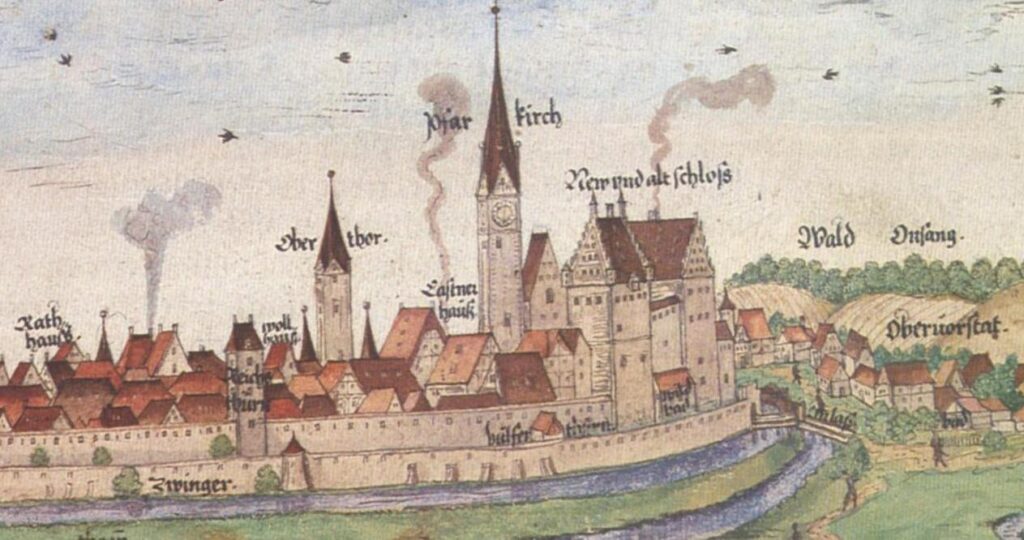

Die zweite Turmuhr

Am Sonntag vor Bartholomäi (17.08.1552) hat man die alte Uhr als Alteisen verkauft und am Sonntag nach Bartholomäi (31.08.1552) wurde die neue Turmuhr ausbezahlt. Im Register trug man unter des Bürgermeisters Ausgaben ein: „Ausgeben den urmachern von der Leupafs [Leubas]wigt die ur das gantz werckh 1075 Pfundt thuet der Zentner 14 fl, an der neuen thuet 150 fl 30 kr.“ Als nächste Notiz „Auch dem Maller von 4 Zaygen zu vergilden und 4 stunden (Zifferblätter) zu Mallenn geben 18 fl„. Darnach: „Mer dem urmachern zu drinckgelt 1 fl 8 kr.“ Der Rat bezahlt weiter „verzertts gellts so die 3 urmacher auch maller bey Im (Ruprecht Merckh) verzertt thuett alles in suma 20 fl 23 kr 3 h„. Dann kommen noch am Sonntag nach St. Mangen Tag die 2 Maurer, so an dem Turm geholfen, wie man die 4 Zeiger gemacht hat. Dem Meister wurden für 12 Tage Arbeit per 30 kr und einem andern Maurer für 71 Tag per 24 kr zusammen 9 fl ausgezahlt. Dazu kamen noch Seiler, Zimmerleute und Tagwerker, bevor die Uhr fertig war. Auf der Prachthandschrift der Fugger in der Staatsbiblothek zu München, 1555 ist die Uhr nur mit einem Stundenzeiger dargestellt.

Aus dem Jahr 1599 liegt eine Rechnung über Renovierung und Erneuerung des Kirchturms und der Uhr vor (A 57-1).

1610 wird eine größere Reparatur verzeichnet. Am 06.08.1610 erhält der Uhrmacher Mathias Rauch von Leibnicz (Leubas im Allgäu) „18 fl Besoldung für sein arbaith und Raiß„, „dieweil er Ermelts Uhrwerckh nit allein zerlegt, sondern an werben, welbäumen, Redern und Zaiger dermaßen ausgebessert, dafs Er deßen 10 Jahrlang wehrschaft [Gewährschaft] versprochen und also gerümbt, daß Es als guetsam wehre es neu„. Herr Bürgermeister Brigele gibt ihnen noch 7 fl für Zehrung und Unkosten und dem Sohn ein Trinkgeld von 40 kr. (Ratsprotokolle B 17, fol. 91 b). Es mussten aber auch die Zifferblätter erneuert werden. Der Maler Geisenhoff, Einwohner von Weißenhorn, erhielt am 9. Juli 1615 „von 2 Uhr tafflen am Khirchenthurn Namlich die gegen Niedergang [Westen] oder dem Schloß und die gegen der Statt oder Miternacht jeder 15 fl.“ Der Turm hatte aber auch eine Sonnenuhr gegen das Schloss, denn auch die hatte der Maler gleichzeitig mit der anderen Arbeit mit Ölfarben renovier. Er hatte für alles 20 bis 30 Jahre Garantie gegeben und bekam für die Sonnenuhr 6 fl (Ratsprotokolle B. 17, folio 100).

1662 werden die Zifferblätter der Turmuhr von Marx Stuber im Juli 1662 für 36 Taler neu bemalt.

In der Stadt hatte man damals keinen Uhrmacher. Die jährliche Wartung der Uhr übernimmt 1669 der Uhrmacher von Ochsenhausen.

Auch für das Jahr 1812 ist eine Erneuerung des Ziffernblattes und der Zeiger im Rahmen der Erneuerung des Christophorus-Gemäldes am Turm verzeichnet.

Die dritte Turmuhr13

Am 29.09.1840 beschloss der Magistrat für die fragl. Pfarr-Uhr der Herstellung eines neuen Werkes Einleitung zu treffen. Uhrmacher Schlienz aus Weißenhorn, der die Wartung übernommen hatte, berichtete, das Uhrwerk der Uhr sei so ausgelaufen, dass er die Uhr nicht mehr für reparabel hält.

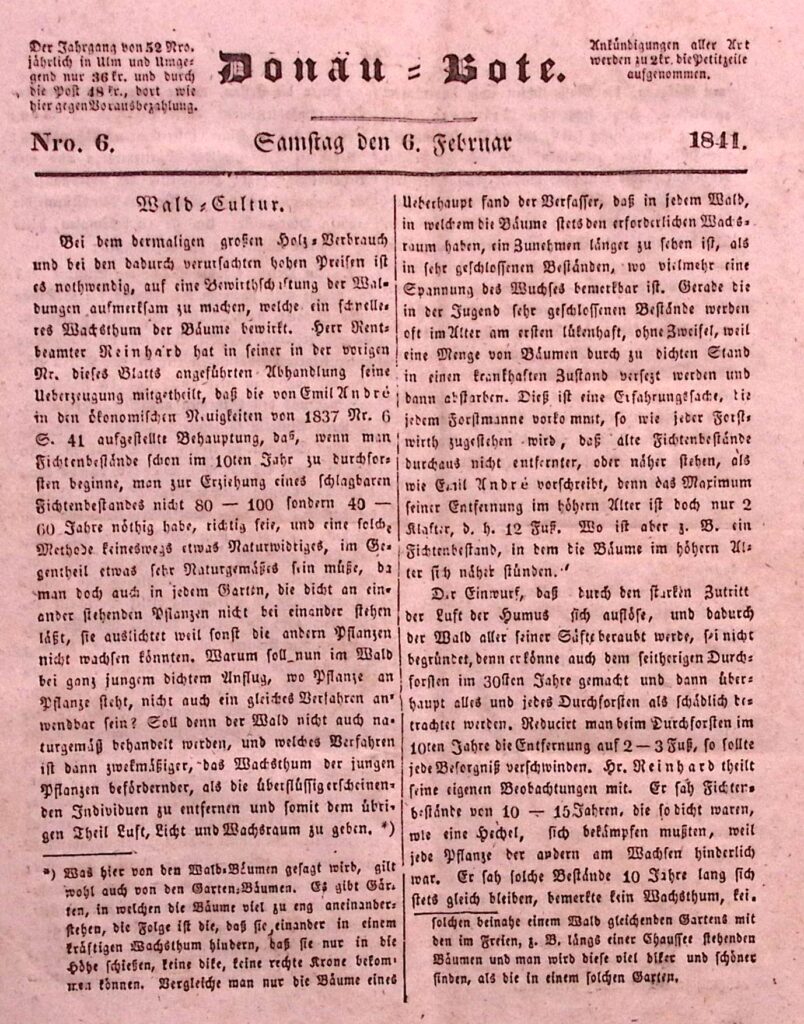

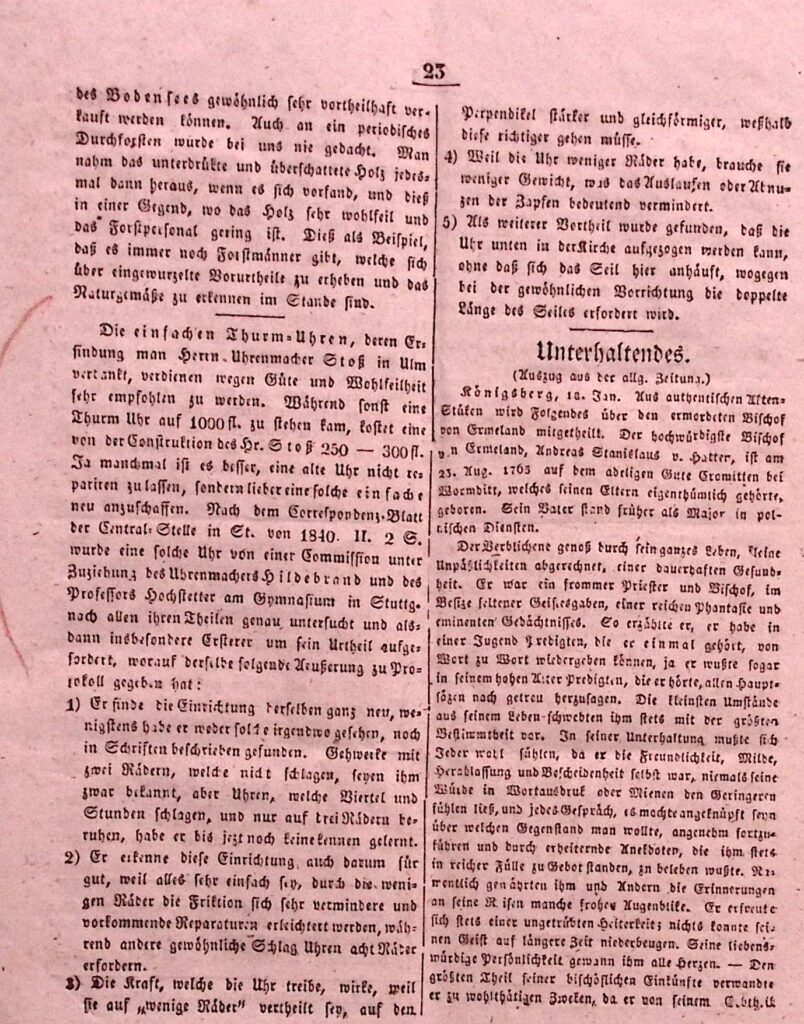

Im ‚Ulmer Donau Bote‘ vom 06.02.1841 wurde von einer neuartigen Uhr geschrieben und der Uhrmacher Stoß aus Ulm gab am 08.04.1841 eine entsprechende Anzeige auf.

Am 06.05.1842 nahm man Kontakt zu diesem Uhrmacher auf und am 27.05.1842 kam er zu einer Besprechung. Der folgte am 09.06.1842 ein Angebot.

Ueberschlag über eine neue vereinfachte Thurmuhr, welche die Viertel einmal und die Stunden 2 mal schlägt, die Bodenruder 18 groß und 7 stark das Pentil 16 lang und 300 schwer die stählenen Zapfen in Messing laufend, und alles sonst solid schön und rein gearbeitet, kommt laut meiner öffentlich bekannt gemachten Preißnote auf fl 410. Die Zahl der Zeigerwerke ist nicht an allen Kirchenthurmen gleich, weshalb dieselben noch der verlangten Zahl extra in Rechnung kommen. Da diese aber, so wie auch die Hammer¬Werke auf dem dortigen Thurme schon vorhanden sind und nach einer Soliden Reparatur wieder so gut sind als Neue, so kommt auch nur die Reparatur dieser Zeiger und Hammerwerke in Rechnung welche zusammen 30 fl betragen. Das Aufstellen der Uhr erfodert eine Reise von 8 Tagen à fl 3 u 24 fl Das Steigrad, und wie oben zu sehen ist, auch die Lager der Zapfen, werden ohnehin von Messing gemacht, wollte aber auf eine Mehrkosten von fl44. nicht gesehen werden, so ist es von gang besonderem Nutzen, wenn auch die 4 Stk. 18‘‘ großen Bodenräder von Messing gemacht werden, weil, wie bekannt ist, das Oel auf dem Messing nie so schnell trocknet und namentlich im Winker nicht so schnell stockend wird, als auf dem Eisen; folglich die Uhr viel längere Zeit rein bleibt, leichter läuft, und ihr gang vom Wechsel der Temperatur möglichst unabhängig ist, und endlich wegen dem länger flüssig bleibenden Oele auch die Reibung und Abnutzung der Theile sehr vermindert ist. Für die Uhr leiste ich auf 8 Jahr eine Garantie, in der Art, daß ich jeden in Folge mangelhafter Arbeit vorkommenden Fehler der Uhr auf meine Rechnung verbessere.

Stoß erhielt nach Genehmigung durch die Curatel-Behörde am 13.04.1843 den Auftrag. Das Datum des Einbaus der neuen Uhr ist nicht dokumentiert. Hierbei wurden auch neue Ziffernblätter angebracht, da die alten bisher auf dem Gemäuer unmittelbar angebracht und bereits ganz unkenntlich geworden waren.

Doch die Uhr erfüllte nicht die Erwartungen. Am 11.02.1845 beriet der Magistrat: Nachdem zur Allgemeinheit geworden, daß sich die von Uhrmacher Stoß im vorigen Spätsommer dahier aufgestellte Turm-Uhr als gänzlich unbrauchbar erwiesen nicht nur bezüglich auf deren Gange sondern auch auf das Schlag- und Zeigerwerk indem Ersteres seit der Aufstellung häufig stehen geblieben, u. Letzteres ebenso bis zum Ablauf der Zuggewichte gleich einem Sturmgeläute fortgeschlagen hat, so hat der Magistrat auf fortwährende Klagen der Einwohnerschaft und durch depositien Unbrauchbarkeit derselben veranlasst einstimmig beschloßen:

Sei dem Uhrmacher Stoß von diesem Übelstande offizielle Kenntniß zu geben mit dem, das ganze Werk zurückzunehmen u. dafür in Ordnung zu verfertigen habe so wie daß sich der Kösten wegen bezügl. des unbrauchbaren Schlagwerks selbst, als deren Aufstellung weiteren Entschluß vorbehalten bleibe.

Stoß rechtfertigte sich am 13.02.1845, dass er gezwungen war, das Schlagwerk bei strenger Kälte zu montieren und die Uhr ein halbes Jahr lang fertig bei ihm stand und nicht eingebaut werden konnte, wel die Bauarbeiten noch nicht so weit waren. Sobald es die Witterung zulasse, werde er kommen und das Werk richten. Das funktioniert aber nicht wie erhofft. Am 25.06.1845 stellte Stoß eine Rechnung über 410 fl 24 x. Die Stadt hielt die Bezahlung zurück, woraufhin Stoß am 08.07.1845 bat, zumindest die Hälfte als Abschlag zu zahlen.

Die Stadt wollte Klarheit in der Sache haben und bat am 11.07.1845 das LG Roggenburg um Einschaltung eines Sachverständigen. Das Landgericht unternahm aber nichts. Am 02.01.1846 beschwerte sich Stoß, dass schon 6 Monate verflossen seien und immer noch kein Resultat eines Sachverständigen vorliege und er immer noch kein Geld bekommen habe. Am 16.01.1846 mahnte die Stadt das Landgericht und bekam am 20.01.1846 zur Antwort, dass (zutreffenderweise) das LG nicht zuständig sei, es keinen Sachverständigen kenne und empfehle, zu einer gütlichen Einigung zu kommen.

Der Magistrat stellte Stoß jetzt am 30.01.1846 das Ultimatum: Nachdem die fragliche Uhr bis dato nicht entsprochen hat u. sich von Zeit zu Zeit mehr Fehler herausstellen, so daß man durchaus auf keine Nachhaltigkeit des richtigen Ganges sowohl als des Zeiger- u. Schlagwerkes ersehen kann, so solle dem Uhrmacher Stoß auf seine Zuschrift vom 30.12.1845 …. Nachricht gegeben werden mit der Aufforderung, das gesamte Uhrwerk zurück zu nehmen und ein besseres Werk herzustellen, oder aber gegen den Magistrat Klage zu führen. Stoß ließ sich mit einer Antwort bis zum 29.03.1846 Zeit. Er schrieb mit wortreichen Erklärungen, er habe mit einem Herrn aus Weißenhorn gesprochen und dieser habe bestätigt, dass die Uhr seit der letzten Korrektur tadellos laufe. Er habe auch gedacht, dass das angeforderte Gutachten nichts andere ergeben hätte, als dass man ein neues Werk öfters nachstellen müsse. Der Magistrat bestand mit Schreiben vom 08.05.1846 auf seinem Beschluss, da die Uhr in jüngster Zeit immer wieder stehen bleibe. Wenn dies am Schlagwerk liege, solle Stoß eben das Werk auswechseln.

Stoß resignierte und stellte Teile für ein neues Uhrwerk her. Er schrieb am 22.06.1846 …habe ich mitzutheilen die Ehre, daß die Theile der neuen Kirchenuhr größtentheils fertig sind. Indessen wünschte ich, das bisherige Gestell der Uhr für die neuen Theile beizubehalten weil diese dortan auf den Plaz schon angepßt ist u. weil dadurch erzweckt wird, daß die neuen Glockensummenwerke u Zeigerwerke unverrückt stehen bleiben können. Wenn der wohllöbliche Magistrat die Erlaubnis hiezu giebt, dann will der Herrn Uhrmacher Schlienz, welcher gestern hier war, die Hieherbeförderung dieses Gestells durch den alle Wochen hieherstoßenden Fuhrmann besorgen, u. ich hoffe umsomehr auf gütige Willfarung meiner Bitte als ich zu verführen die Ehre habe, daß das Gestell samt den neuen Theilen in 8 Tagen wieder in Weißenhorn ist. Den Tag der Hiehersendung würde ich also dann seiner Zeit dem Herren Schlienz bestimmen und besorgen, daß die Uhr vor der Ende noch wieder in Gang gesetzt ist. Er fügte noch zwei Anlagen zufriedener Kunden bei.

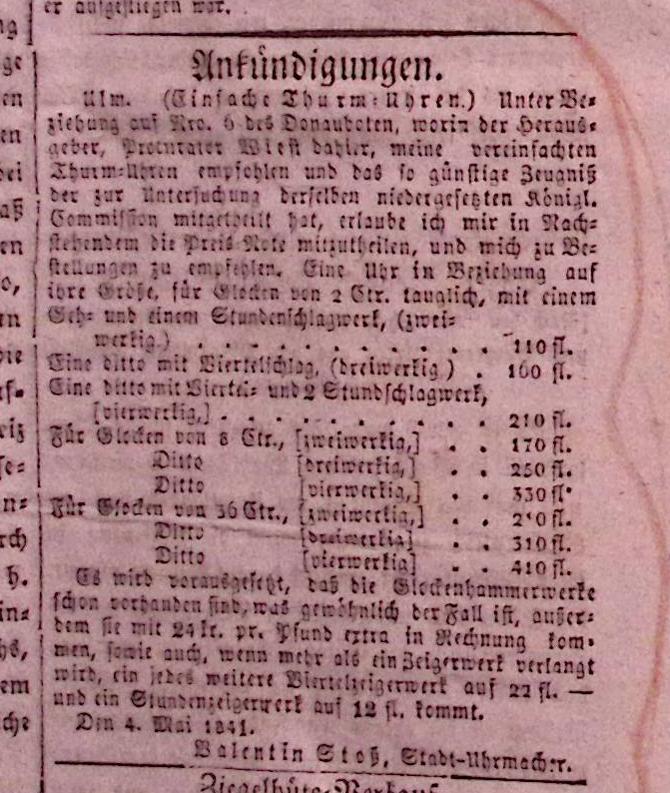

Doch auch diese Reparatur zeigte keinen Erfolg. Der Magistrat verschärfte seinen Ton und wies die Uhr am 13.11.1846 wegen Unzuverlässigkeit und Unbrauchbarkeit zurück und forderte Stoß auf, eine neue Uhr herzustellen oder zu erklären, dass er dies nicht könne und dann ein anderer Werkmeister beauftragt würde. Stoß gab am 18.11.1846 nach und sagte die Fertigung einer neuen Uhr zu. Am 16.05.1847 teilte Stoß mit, die Uhr sei fertig und dem Boten übergeben worden. Er werde die Uhr nach Pfingsten einbauen.

Nun lief die neue Uhr offenbar zufriedenstellend. Mit Schreiben vom 16.09.1847 erklärte Stoß, er habe eine Uhr nach alter Art hergestellt, die daher mehr Räder und Teile benötigte. Er verlangte daher jetzt 100 fl mehr und bat um eine Abschlagszahlung von 2/3. Nach strenger Prüfung der Rechnung gestand der Magistrat ihm eine Summe von 600 fl zu und zahlte 400 fl Abschlag. Das Geld wurde per Boten übersandt.

Stoß akzeptierte mit vielen Begründungen und Ausflüchten am 20.10.1847 die Summe von 600 fl. Der Magistrat gestand Stoß am 10.12.1847 weitere 50 fl zu und war bereit, die Restsumme von 200 fl zu 4% zu verzinsen und nach 2 Jahren fehlerfreiem Gang der Uhr auszubezahlen. Am 02.01.1848 beriet der Magistrat nochmals über den Fall und stellte fest, dass Stoß zuviel abgezogen worden sei. Ihm stünden 700 fl zu, 500 fl sofort und 200 fl in 2 Jahren mit 5% Zins. Die GB teilten diese Meinung, wünschten aber noch die kuratelamtlicher Erlaubnis, da der genehmigte Kostenvoranschlag überschritten worden sei. Die Regierung stimmte am 24.01.1848 zu und Stoß erhielt am 28.06.1850 den Einbehalt mit 14 fl 35 x Zins zurück.

Die alte Uhr auf dem neuen Turm

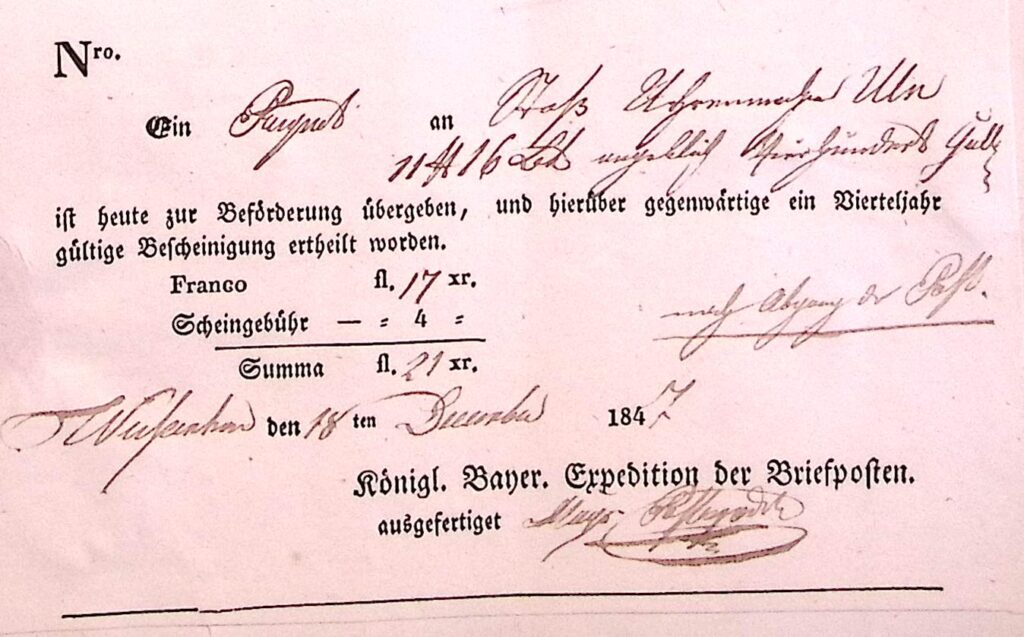

Nach dem Einsturz der alten Stadtpfarrkirche am 22.02.1859 blieb der Turm zwar zunächst stehen, wurde dann aber doch 1865 abgebrochen und 1869/70 neu errichtet. Vor Abbruch des Turmes im März/April 1865 wurde die Uhr abgebaut. Uhrmacher Schlienz, der die Uhr ja auch ständig gewartet hatte, baute die alte Uhr, wohl 1871, ins oberste Geschoss des neuen Kirchturms ein und erhielt hierfür 222 fl. Der Spengler Wörsing hatte für 200 fl neue Zifferblätter nach einem Entwurf des Architekten August von Voit angefertigt.

1895 wurden die Ziffernblätter der Uhr wieder erneuert.

Die vierte Turmuhr

Sicher ist, dass nach Beschluss vom 27.11.1903 eine neue Turmuhr durch Fa. Pechmann, Roggenburg, für 1.370 M angeschafft wurde, da sich die alte Uhr nicht mehr reparieren ließ. In der Karwoche 1904 wurde die neue Uhr von Lorenz Pechmann montiert.

Lorenz Pechmann beschrieb in einem Gespräch um 1950 die alte Uhr als eine Konstruktion, welche bei den Schlagwerken Schnecken und Schneckenräder gehabt hätte, an welchen die Windflügel befestigt waren. Diese Schneckenräder seien nicht gar alt gewesen und mögen wohl auf den Turm bei seinem Neubau gekommen sein. Die Uhr sei nicht besonders gut gegangen und die Schneckenwerke hätten böse Sachen gemacht infolge des Schneckengetriebes. Darum hätte man eine neue Uhr einbauen müssen. Die Uhr von 1903 sei eine Uhr mit konstanter Kraft, d.h. das Pendel werde nicht vom Hauptgewicht angetrieben, sondern das Hauptgewicht treibe nur jede Minute die Zeiger vor und ziehe dann entweder die Feder oder das abgelaufende Gewicht wieder um das abgelaufene Stück nach. Dadurch werde die Uhr dem Einfluss von Wind und Wetter entzogen. Und weil bei der Erwärmung des aus Nickelstahl gemachten Pendels die Uhr infolge der Verlängerung des Pendels unregelmäßig ginge, werde dieser Umstand durch eine Kompensationshülse ausgeglichen, welche das Pendel immer auf gleiche Länge bringe, indem sie die Schwingungslinse bei Verlängerung des Pendels um das gleiche Stück hinaufschiebe14.

Diese Uhr ist zwar schon einige Male repariert worden, verrichtet aber ihren Dienst bis heute. 1974 wurde das Zifferblatt erneuert und das Werk überholt. Mittlerweile wurde auch ein elektrischer Antrieb und auch eine automatische Steuerung installiert.

Im Zuge des Neuanstrichs des Kirchturms 1992 wurde auch die Turmuhr überholt und deren Zifferblätter neu angestrichen.

Die Kirchenorgel

Auch bei der Kirchenorgel kann die Historie leider nicht lückenlos nachvollzogen werden. Von der Orgel der alten Stadtpfarrkirche ist gar nichts in den bisher bearbeiteten Akten enthalten, außer einer Notiz von 1822 zu Überlegungen zur Reparatur der Orgel. Die Arbeiten wurden aber nicht durchgeführt. Zumindest kann man davon ausgehen, dass 1822 schon eine Orgel in der Kirche vorhanden war.

Für die Interimskirche wurde 1861 beim Orgelbauer Othmar Sauter, Mindelheim, eine Orgel mit 10 Registern für 32 fl im Jahr gepachtet. Für Transport und Aufstellung wurden weitere 22 fl vergütet. Sauter erbat noch 1861 eine Pachterhöhung auf 50 fl im Jahr und eine Erhöhung der Transportpauschale auf 33 fl. Er trug vor, dass das Kapital der Orgel in Höhe von 1000 fl sich so nur mit 3,2% verzinse, die Orgel aber durch den Gebrauch an Wert verliere. So halte er eine Verzinsung von 5% für gerechtfertigt. Beim Transport habe er 33 fl von Mindelheim nach Weißenhorn bezahlt, an Verpflegung und Auslösung seiner Gehilfen vor Ort habe er 40 fl aufgewandt und der Rücktransport der leeren Kisten habe noch einmal 11 fl gekostet. So habe er einen erheblichen „pekuniären“ Nachteil erlitten. Der Magistrat gewährte ihm 15 fl Aufschlag auf die Pacht, die Kirchenverwaltung zahlte 50 fl für den Transport.

Burkhart schreibt in seiner ‚Geschichte der Stadt Weißenhorn‘: ‚Die von Orgelbauer Sauter, Mindelheim, erbaute Orgel wurde für 800 Gulden an die Pfarrei Behlingen (Landkreis Günzburg) abgegeben‘15 Er sagt leider nicht, ob es sich hierbei um die alte Orgel der Stadtpfarrkirche oder um die (gemietete) Orgel der Interimskirche gehandelt hat.

Es ist leider nicht dokumentiert, wann und von wem die alte Orgel in der Kirchenruine abgebaut wurde und wo sie eingelagert wurde. Die Fa. Behler nahm beim Bau der neuen Orgel die alte Orgel für 700 fl in Zahlung.

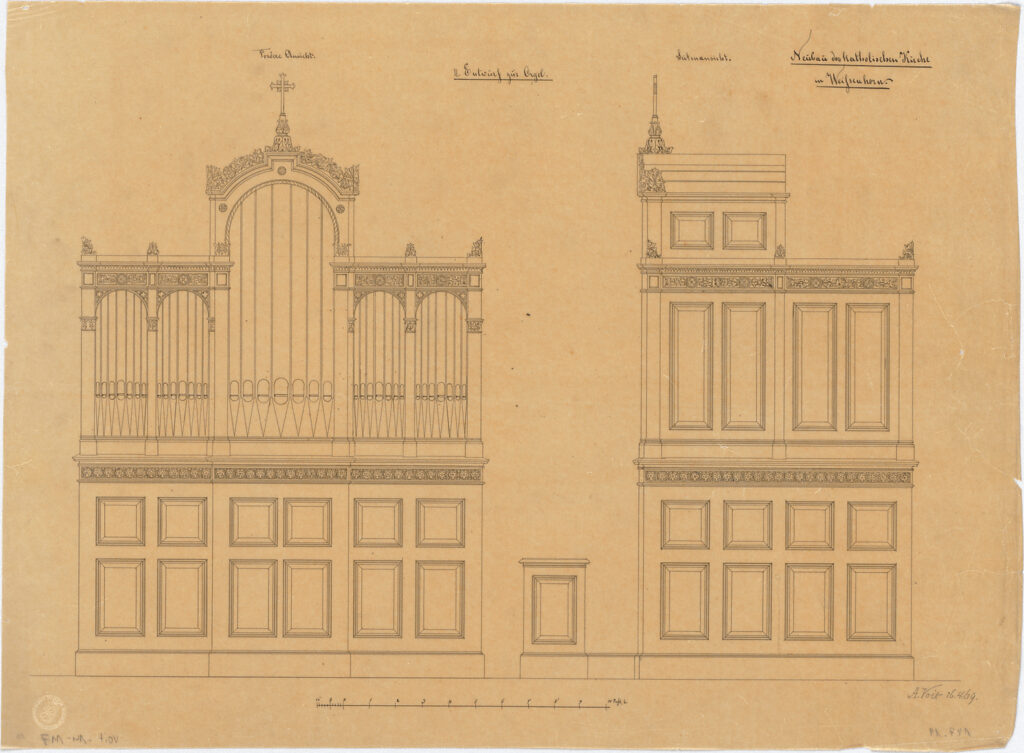

Die Behler-Orgel, ca. 1870

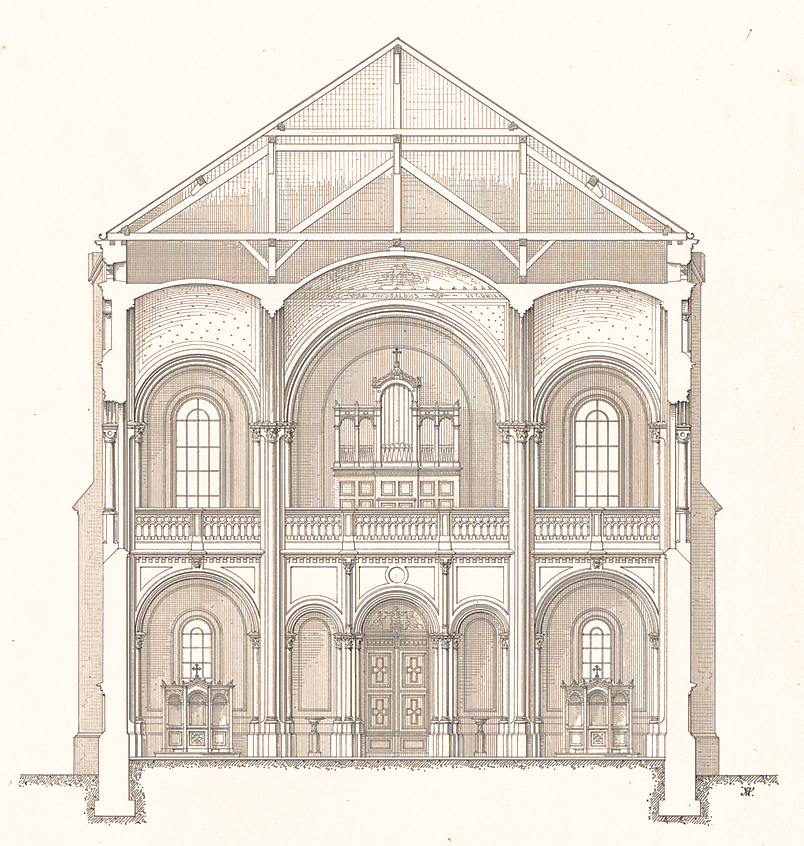

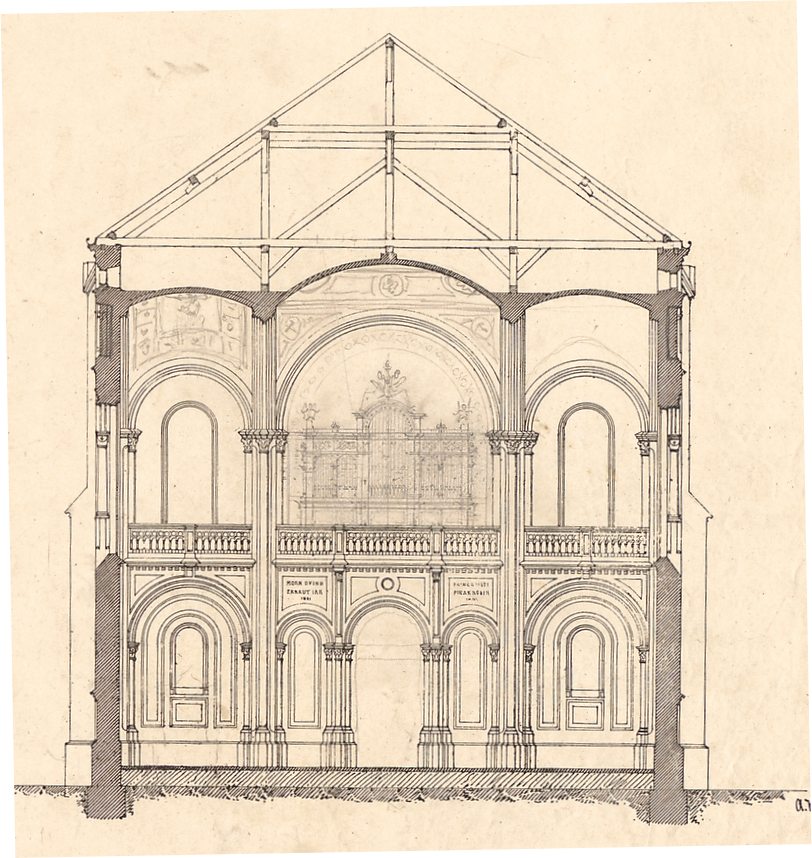

In den Neubau der Kirche wurde jedenfalls eine neue Orgel eingebaut. Aus den Baurechnungen wissen wir, dass diese von der Firma Behler aus Memmingen für 2784 fl 54x hergestellt wurde. Die Disposition dieser Orgel ist nicht bekannt.

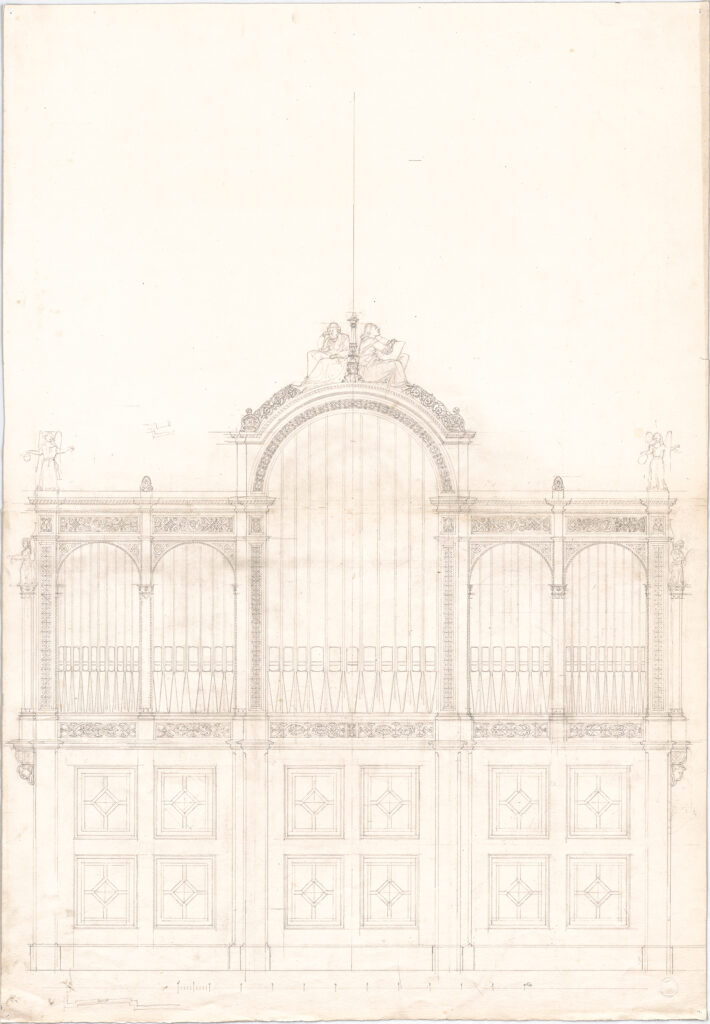

Architekt August von Voit betrachtete ’seine‘ Kirche als Gesamtkunstwerk und fertigte daher auch mehrere Entwürfe für den Orgelprospekt.

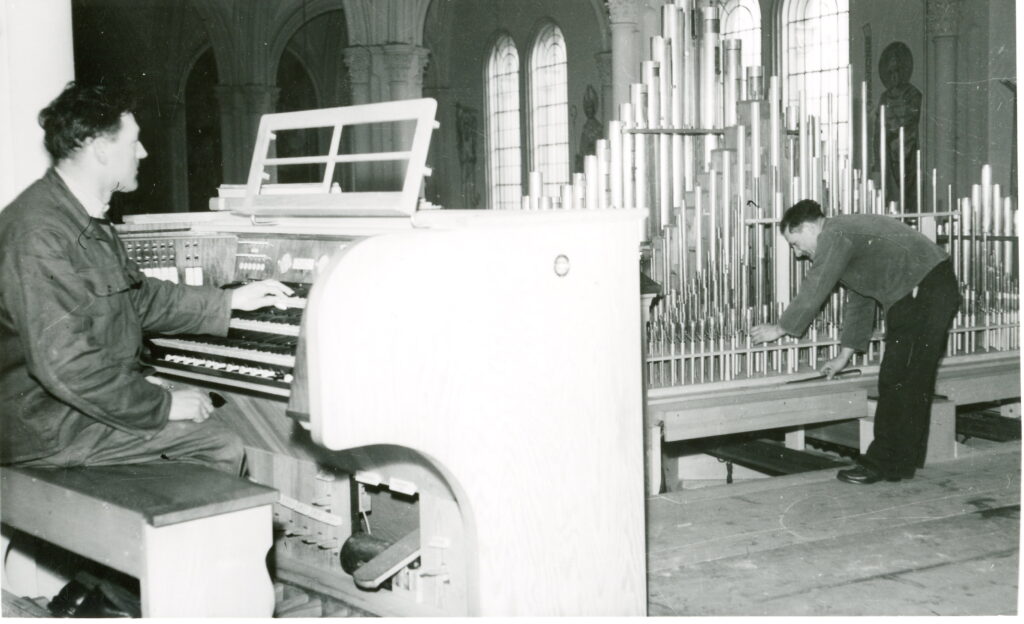

Die Sandtner-Orgel 1957

1957 wurde eine neue Orgel der Fa. Sandtner, Dillingen (früher Steinheim/Donau), eingebaut, über welche ebenfalls noch keine näheren Angaben ermittelt werden konnten.

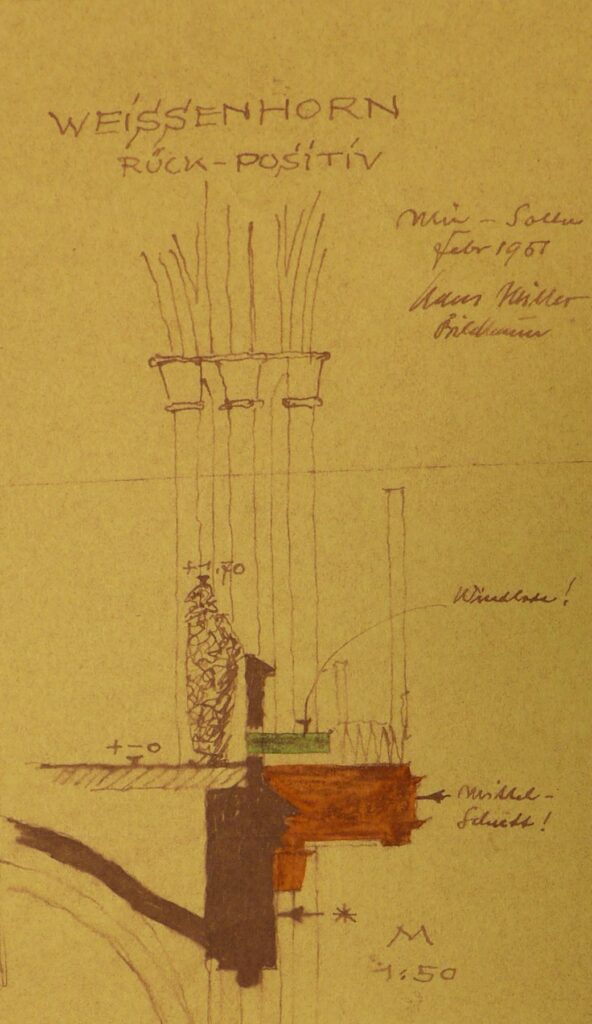

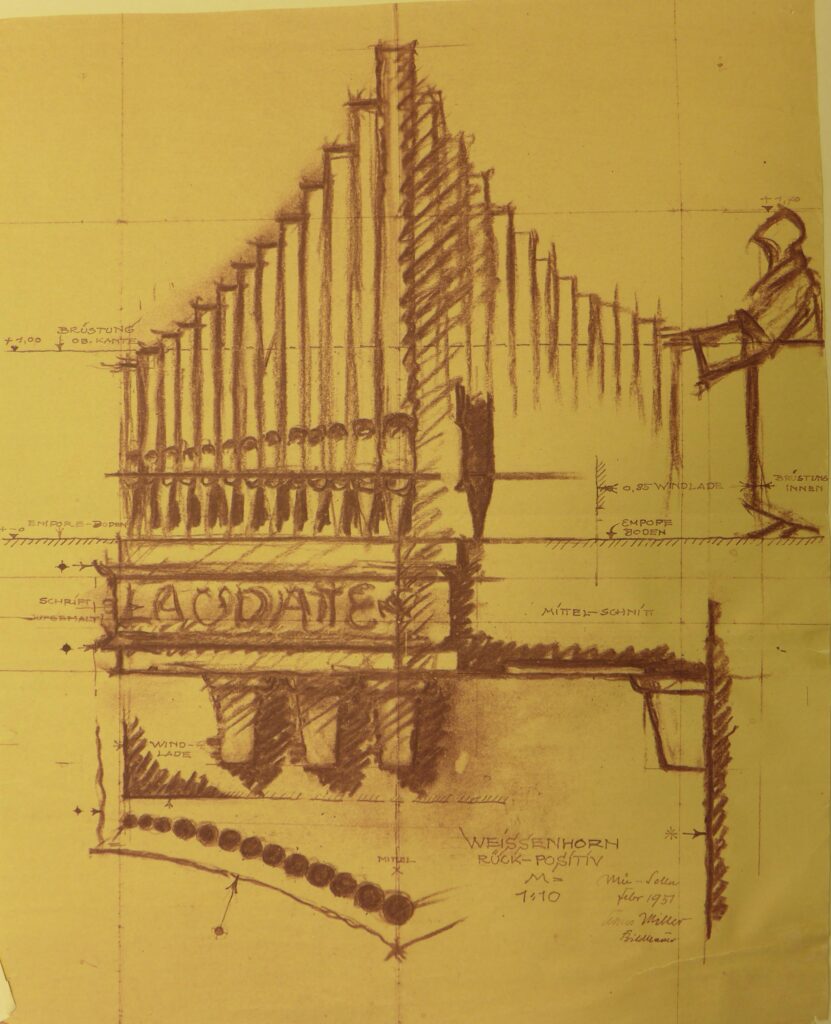

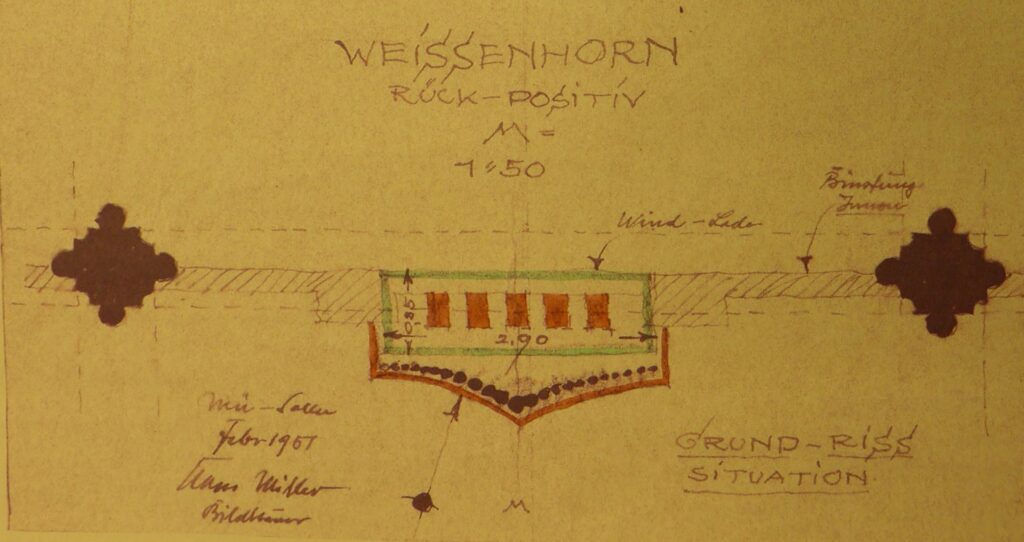

Der Orgelprospekt wurde von Bildhauer Hans Müller, München-Solln geschaffen. Im Stadtarchiv sind einige Entwurfsskizzen, datiert 1957, vorhanden.

Bis zur Generalsanierung der Kirche 2001-2004 zeigte die Orgel einige Mängel. Öfters blieben die Töne hängen. Daher sollte im Zuge der Sanierung eine neue Orgel angeschafft werden.

Die Steinmeyer-Orgel

Es ergab sich, dass die 1959 von der Fa. Steinmeyer, Oettingen, als Opus 1965 gebaute Wandnischenorgel für den Großen Saal der Staatlichen Hochschule für Musik in München zur Verfügung stand, wo sie fast 40 Jahre lang die Ausbildung in der Kirchenmusik prägte. In den 80er-Jahren wurde die Orgel dort erneuert, aufgegeben und eingelagert. Nach deren Wiederentdeckung wurde sie für die Weißenhorner Kirche überlassen und freigegeben.

Der Wiedereinbau dieser ehem. Wandnischenorgel, nunmehr als auf der Empore freistehendes Instrument, erfolgte nach Konzeption von Dr. Hans-Wolfgang Theobald (Würzburg) durch den Orgelbauer Johann Klais, Bonn (als Opus 1827). An der Wiedererstehung beteiligt waren P. Stephan Kling o.praem. als Orgelrevident der Diözese Augsburg, Architekt Joachim Wolf (Bibertal-Kissendorf) und Schreinermeister Karl Eiband (Bibertal-Ettlishofen), der das Orgelgehäuse in Eichenholz baute. Beim Entwurf des Gehäuses orientierte man sich an den alten Plänen, die Arch. August von Voit 1869 entworfen hatte.

Am 17.10.2004 wurde die Orgel durch Abt Hermann Josef des Klosters Windberg geweiht, der bis 2002 hier Stadtpfarrer war

Die Orgel hat 3 Manuale und 53 Register. Disposition und Datenblatt: http://www.dieorgelseite.de/disp/D_Weissenhorn_MariaeHimmelfahrt.htm

Ein Klangbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=IayhwaggVtk

- Geschichte der Kirchenglocken von Weißenhorn, in der Gänsgückeler 1949/19, 1949/20, , Eduard Mährer ↩︎

- Die alte Turmuhr von Weißenhorn, in der Gänsgückeler 1949/11, Eduard Mährer ↩︎

- Nikolaus Thoman: Weissenhorner Historie, Erstausgabe 1876 nach den Handschriften, Neudruck 1968, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Eberle, Aus dem Ulmer Winkel 1917 ↩︎

- Der Abgang bedeutet den Schwund an Metall beim Umgießen ↩︎

- Vielleicht entstand der Sprung bei der Abnahme der Glocken im Frühjahr 1865 vor Abbruch des Turmes, aber niemand wollte die Verantwortung tragen?! ↩︎

- 1858 wurde durch den deutschen Zollverein das Pfund einheitlich mit 500 g definiert, gegenüber 560 g des bayerischen Pfunds. Es wird angenommen, dass bei der Gewichtsangabe aus 1866 bereits das metrische Pfund angegeben wurde. ↩︎

- G. R. Schmid, die Kirchenglocken im Dekanat Weißenhorn. ↩︎

- Die „leichte Rippe“ im Glockenbau bezeichnet das Profil beziehungsweise den Querschnitt einer Glocke, der dafür sorgt, dass die Glocke bei gleichem Durchmesser ein geringeres Gewicht hat und meist einen Halbton tiefer klingt als eine Glocke mit mittelschwerer Rippe. Die Rippe bestimmt damit entscheidend das Klangverhalten, Gewicht und die Tonhöhe einer Glocke. ↩︎

- Opus Justitiae et Pax In schwerer Zeit wurde das Opfer zur Tat – zu Gottes Ehr! Karl Hirner Stadtpfarrer Die Stadt stift mich, zum Frieden mahn ich. ↩︎

- Maria sprach, siehe ich bin eine Magd des Herrn – Mich goss Meister Benjamin Grüninger Villinger Hütte – Barbara Anna Huber Geb Hänsle und Kinder Anton ↩︎

- St. Christoph heiß ich, Herrn Jesus Christ trug ich, Jugend, dich ruf ich ↩︎

- Stadtarchiv Weißenhorn, A 114-17 ↩︎

- Die alte Turmuhr von Weißenhorn, in der Gänsgückeler 1949/11, Eduard Mährer ↩︎

- Nach Burkhart: ‚nach freundlicher Mitteilung v. Pfarrer Kempter, Behlingen‚ ↩︎