Der Einsturz der alten Kirche am 22.02.1859

Die Geschichte der Stadtpfarrkirche ist der Übersicht halber in Abschnitte unterteilt:

Einsturz der Stadtpfarrkirche am 22.02.1859

Planung und Bau der neuen Stadtpfarrkirche

Die Ausstattung der Stadtpfarrkirche (in Bearbeitung)

Inhalt

Quellenlage

Zur Quellenlage des Artikels sei angemerkt, dass er neben den zitierten Primärquellen weitgehend auf ältere Veröffentlichungen von Albert Heinle1, Anton Heinle2 3, Joseph Holl4, und NN5 zurückgreift, diese zusammenfasst und neu ordnet, aber auch großenteils wörtlich übernimmt.

Das Geschehen

Am 22.02.1859 geschah das bisher größte Unglück in der Stadtgeschichte, der Einsturz der Stadtpfarrkirche. Am Dienstag, den 22. Februar, begann die Frühmesse um 6 Uhr. Etwa 100 Andächtige waren dem Ruf der Glocken gefolgt. Es wurden gleichzeitig drei Messen gelesen. Am Hauptaltar zelebrierte Stadtpfarrer Markus Hitzler, am rechten Seitenaltar Prof. Josef Jäckle und auf der Evangelienseite (links) Kapitelsvikar Franz Permanne, später Domprobst in Augsburg. Es dürften sich an diesem Morgen etwas mehr als 100 Personen in der Kirche befunden haben. Kurz nach der Wandlung, ca. 06:15 Uhr, nahm Prof. Jäckle den Kelch und ging an den nächsten Altar (es standen zwei Altäre nebeneinander), weil es von der Decke wiederholt herab bröckelte. Als dies nicht aufhörte, verließ er auch diesen Altar und ging mit seinem Ministranten E. Kögel in die Sakristei.

Unter den Andächtigen war auch der Maurer Paul Deibler. Als Deibler den Priester den Altar verlassen sah, fiel sein Auge auf die erste Säule rechts. Er bemerkte, dass sich dort etwas bewegte, erkannte die Gefahr, trat in den Mittelgang und schrie: „Um Gotteswillen, ’naus! Die Kirch‘ fällt ein!“ Unmittelbar danach wankte die Säule, bog sich und stürzte ein. Sie zog die zweite und dritte Säule mit sich und Mauerwerk, Gewölbe und Dachstuhl des südlichen Seitenschiffs und des Mittelschiffs stürzten mit lautem Getöse in sich zusammen. Es wurden mehrere Menschen getroffen und verschüttet. 11 Personen waren sofort tot, erschlagen oder im Staub erstickt, weitere 10 wurden verletzt. Eine der Verletzten verstarb einen Tag später. Die anderen Gläubigen gerieten in Panik und drängten zum nördlichen Ausgang, dessen Türen gingen aber nach innen auf. Daher traten die Menschen übereinander und dabei verloren teils ihre Kleidung. Andere waren zum westlichen Haupteingang gelaufen, der aber, um den sonst allzu starken Luftzug zu verhüten, immer den ganzen Winter über geschlossen blieb. Über die Beichtstühle hinweg kletterten die Menschen und schlugen die Fenster ein, um ins Freie zu kommen. Stadtpfarrer Hitzler und Vikar Permanne blieben mit ihren Ministranten unverletzt.

Man begann sofort, Sturm zu läuten, stellte das aber bald wieder ein, weil man meinte, auch der Kirchturm würde sich neigen. Dies war allerdings nicht der Fall. Weil man noch Lebende unter dem Schutt vermutete, begannen fleißige Hände sofort, den Schutt zu beseitigen.

Man gab dem kgl. Landgerichte Roggenburg und dem staatl. Baubeamten in Illertissen sogleich mittels Expressen von dem Vorfall Nachricht. Der Baubeamte ordnete sofort nach seinem Eintreffen die Abstützung der noch stehenden Mauern an, damit nicht noch mehr Bauteile herabfielen.

Damit den Verletzten sofort ärztliche Behandlung zuteil werden konnte, hat man zu den hier befindlichen Ärzten noch den prakt. Arzt Dr. Stanger von Wullenstetten und den Landarzt Dürfeld von Pfaffenhofen mit eigenen Fuhrwerken hierher holen lassen und hat außerdem der kgl. Landgerichtsvorstand titl. Herr Phüringer von Roggenburg, den prakt. Arzt Dr. Bauer von Roggenburg sogleich mitgebracht.

Die Toten und Verletzten wurden teils in das Krankenhaus, teils zu ihren Angehörigen nach Hause gebracht. Während der Nachtzeit wurden zwei Wächter aufgestellt, um ein allenfallsiges weiteres Unglück zu verhüten und eine allenfallsige Verschleppung der Kirchengerätschaften zu verhindern.

Tote und Verletzte

Als Tote waren zu beklagen

1. Deutschenbauer Johanna, 24 Jahre alt, Söldnerstochter von Schneckenhofen, Magd beim Buchbinder Stiegele;

2. Schwarz Anna, 36 Jahre alt, Taglöhnerin von hier;

3. Offner Vittoria, 16jährige Seilerstochter von hier;

4. Busenbenz Genoveva, 26jährige Bauerstochter von Vöhringen;

5. Wolf Kreszenz, 56 Jahre alt;

6. Boll Georg, 72 Jahre alt, Beisitzerseheleute von Illerberg;

7. Bestler Maria, 12 Jahre alt;

8. Bestler Maria Anna, Weberskinder von hier;

9. Machauf Kreszenz, 66jährige Beisitzerin von hier;

10. Kollmann Kordula, 27jährige Drechslerstochter von hier;

11. Martin Elisabetha, 33 Jahre alt, Magd beim Bäckermeister Raffler dahier.

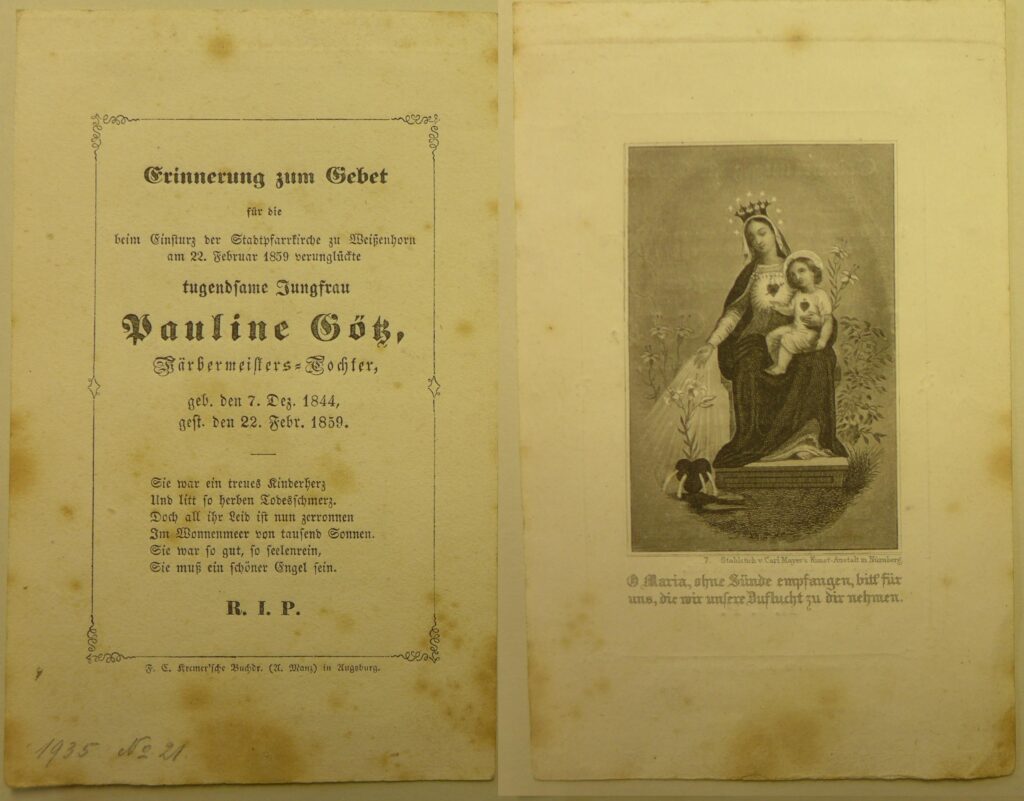

12. Götz Pauline, 15jährige Färberstochter von hier verstarb am nächsten Tag an ihren Verletzungen.

Verletzt wurden

1. Ida Spägele, 54 Jahre alt, ledige Dienstmagd in Weißenhorn. Sie erlitt einen Schlüsselbein- und einen Oberschenkelbruch nebst Verletzungen am Arm mit einer Berufsunfähigkeit von 80-100 Tagen.

2. Engelbert Spägele, 49 Jahre alt, verheirateter Taglöhner in Weißenhorn, außer einer Seitenwand-Beinwunde am Kopf, einem Bruch der rechten Kniescheibe und Contusionen (Prellungen) am linken Fuß, mit einer Berufsunfähigkeit von 42 Tagen.

3. Auguste Bestler, 13 Jahre alt, Weberstochter von Weißenhorn, 2 Seitenwandkopfwunden mit Gehirnverletzung und Bruch des rechten Oberarms.

4. Anna Stengle, 29 Jahre alte ledige Gütlerstochter von Weissenhorn, die eine durchdringende Kopfwunde am linken Schläfenbein erlitt und am Hinterhaupte nebst Verletzungen am linken Vorderarme, mit 33-tägiger Arbeitsunfähigkeit.

5. Franziska Brechtenbreiter, 24 Jahre alt, ledige Metzlerstochter von Weißenhorn, außer mehreren Contusionen, eine den Knochen durchdringende Wunde am Hinterkopf mit mindestens 7-tägiger Berufsunfähigkeit.

6. Maria Anna Deibler, 26 Jahre alt, Rotgerberstochter von Weißenhorn, 2 Kopfwunden mit 10-tägiger Berufsunfähigkeit.

7. Maria Anna Nothelfer, 67 Jahre alt, ledige Wäscherin in Weißenhorn, Contusionen an der Schulter mit 10-tägiger Arbeitsunfähigkeit.

8. Johanna Schweighard, 67 Jahre alt, Wirtswitwe von Weißenhorn, eine durchdringende Stirnwunde und Contusionen mit 3-tägiger Arbeitsunfähigkeit.

9. Maria Haas, 21 Jahre alt, ledige Dienstmagd von Weißenhorn, 2 Contusionen an Auge und Nase mit 3-tägiger Arbeitsunfähigkeit.

Aus heutiger Sicht überraschend ist die relativ kurze Arbeitsunfähigkeit, die den Verletzten zugestanden wurde.

Der Gerichtsarzt Dr. Beck sprach in seinem Gutachten aus, dass 5 der Toten den Erstickungstod gestorben seien, die übrigen 7 Personen wurden von herabfallenden Trümmern der einstürzenden Kirche erschlagen. „Die ersteren waren einem tödlichen Schreck- oder Schlagflusse dadurch erlegen, dass sie vom Schutt des einstürzenden Kirchengewölbes bis zur Höhe eines Stockwerkes bedeckt wurden. Gleichzeitig wurde der ganze Körper und insbesondere der Brustkasten vom Schutt zerdrückt und zur Atmung unfähig gemacht. Aus diesem Grunde war das Gesicht der sämtlichen aus dem Schutt gegrabenen Leichen mit einer dicken und harten Kruste von Schutt überzogen und blaurot gefärbt, die stark hervorgetretenen Augen waren hell, die schwarz gefärbte hervorstehende Zunge zwischen den Zähnen eingeklemmt. Die Leichen der übrigen Personen charakterisierten sich größtenteils dadurch, dass ihre Schädelgewölbe von herabstürzendem Gebälk und Mauerwerk zerschmettert, Knochenfragmente durch die Hirnhäute in das Hirn getrieben wurden, wobei das Großhirn zermalmt wurde und überdies noch andere grässliche Zerstörungen in andern körperlichen Regionen stattfanden.“

Am 24. Februar wurden die Opfer des Unglückes unter großer Beteiligung der Bevölkerung auf dem hiesigen Friedhof beigesetzt. Die Beerdigung dauerte von vormittags 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr. Eine Leiche wurde nach Oberreichenbach überführt.

Die Ursachen

Natürlich wollte man auch damals schon wissen, was denn die eigentliche Ursache des Einsturzes war. Man wusste schon, dass es mit der Bausubstanz der Kirche nicht zum Besten stand. Daher war auch eine Restauration der Kirche von Stadtpfarrer Hitzler beabsichtigt. Es lagen Pläne von Maler Riedmüller aus München vor, in Zusammenarbeit mit dem Büro Stengel, Augsburg, in welchem der Sohn vom Maurermeister Deibler eine Ausbildung machte. Im November 1858 besprach Stadtpfarrer Hitzler die Pläne mit dem Kreisbaurat in München. Baron von Stengel war auch mit dem damals beabsichtigten Neubau eines Rathauses an Stelle der Schranne beauftragt und hatte bereits für den 25.02.1859 sein Kommen in dieser Sache angekündigt. Es ist aber im Akt kein Hinweis vorhanden, dass mit ihm auch über die Restaurierung der Kirche gesprochen werden sollte. Freiherr von Stengel kam zwar drei Tage nach dem Unglück, am 25.02.1859, es wurde aber nicht aktenkundig über die Kirche gesprochen.

Es hatte auch nicht an warnenden Hinweisen gefehlt. Maurermeister Kerner hatte den Stadtpfarrer schon im August 1855 auf die kranken Säulen aufmerksam gemacht. Allein eine unmittelbare Gefahr glaubte der Pfarrer weder aus dieser noch aus einer späteren Bemerkung am 18. Februar herauszufinden. Der Stadtpfarrer gab später an, noch am 20. Februar 1859 von Sprüngen im Mauerwerk nichts wahrgenommen zu haben. Baumeister Kerner machte unter Zeugen den Stadtpfarrer Marcus Hitzler im Okt. 1858 erneut an der betreffenden Stelle in der Kirche bei der ersten Säule rechts darauf aufmerksam, dass es jetzt mit dieser Säule schlecht stehe, und ein Einsturz in Bälde zu befürchten sei, wonach der Pfarrer sich äußerte, ‚sie wollen nur wieder Arbeit haben‘, worüber Baumeister Kerner wegen dieses Ausdrucks erzürnt äußerte, dass dieses eine Gewissenssache sei und er auf sich nichts nehme, wenn der Pfarrer sich gar nichts daraus mache. Am 2. Februar 1859, am Lichtmeßtag, traf Kerner bei Herrn Nep. Krautheim, Seilermeister und Kirchenpfleger, in dessen Wohnung den Stadtpfarrer noch einmal wieder und teilte ihm mit, dass es jetzt mit dieser Säule zum Einsturz schnell gehe, woraus sich der Stadtpfarrer aber wieder gar nichts machte. Kerner verbot daraufhin seinen Kindern, die Kirche wieder zu betreten.

Zu den Warnungen kamen aber auch konkrete Vorkommnisse, die man jedoch nicht richtig einschätzte. Der Mesner Hauf berichtete, er habe in der Nacht vor dem Unglückstage um ½ 6 Uhr in der Kirche einen starken Fall gehört, so dass seine Frau geglaubt habe, es habe gedonnert (das Mesnerhaus befand sich damals in unmittelbarer Nähe der Kirche). Gleich darauf habe die Strumpfwirkerswitwe Johanna Wiedemann an sein Fenster geklopft und habe ihm mitgeteilt, während sie beim Missionskreuz vor der Kirche gekniet sei, habe sie einen furchtbaren Schnalzer in der Kirche gehört, dass sie sich nicht mehr hineintraue. Er habe sie beruhigt und gesagt, dass wahrscheinlich nur eine Säule eingestürzt sei. (!) Er sei dann mit ihr in die Kirche gegangen, habe die Säule noch stehend gefunden, dagegen war auf der nördlichen Seite der Verputz von oben bis unten mit Mauerbrocken vermischt heruntergefallen, so dass die Säule an dieser Seite wie neu gemauert dagestanden sei. Der Mesner habe die Säule noch einmal untersucht, das Bild der heiligen Magdalena von dieser Säule entfernt, ebenso die Stadtfahne und habe dann die große Sebastianskerze vor dieser Säule angezündet, um die Kirchenbesucher von ihr abzuhalten. Als die geistlichen Herrn gekommen, habe er den Stadtpfarrer gefragt, ob er heute früh den Schnalzer in der Kirche gehört habe, was dieser verneint hätte. Auch habe er demselben mitgeteilt, dass von der Säule viel Schutt herabgefallen sei. Als die Messe begonnen hatte, habe er die Leute gewarnt, sich der Säule nicht zu nähern, weil er gefürchtet habe, dieselbe könne umfallen. Da in der Kirche eine auffallende Unruhe entstanden sei, habe ihm der Pfarrer ein Zeichen gegeben und gefragt, was es denn gebe. Er habe ihm geantwortet, dass er die Säule für sehr gefährlich halte und darauf habe der Stadtpfarrer ihn beauftragt, zum Kirchenpfleger zu gehen, damit dieser die Werkleute bestelle.

Alle Anwesenden in der Kirche während des besagten Gottesdienstes bestätigten, dass ständig Brocken des Putzes herabgefallen und laut auf den Boden aufgeschlagen seien. Allein auch diese Anzeichen wurden nicht ernst genommen, man vertraute allzusehr auf Gottes Schutz in der Kirche.

Der Hergang des Unglücks wird in einem amtlichen Schreiben des Stadtmagistrats folgendermaßen geschildert: Am 22. Februar, morgens 6½ Uhr, während die Frühmesse abgehalten wurde, stürzte das mittlere Schiff der hiesigen Pfarrkirche mit einem furchtbaren Gekrache zusammen und entkamen die meisten der in derselben befindlichen Personen infolge Mahnungsrufes des Maurergesellen Paul Deibler, dass die Kirche dem Einsturze nahe, teils durch die nördliche Kirchentüre, teils durch das auf dieser Seite befindliche hintere Kirchenfenster. Man hat dem kgl. Landgerichte Roggenburg sogleich mittels Expressen von dem Vorfalle Nachricht gegeben.

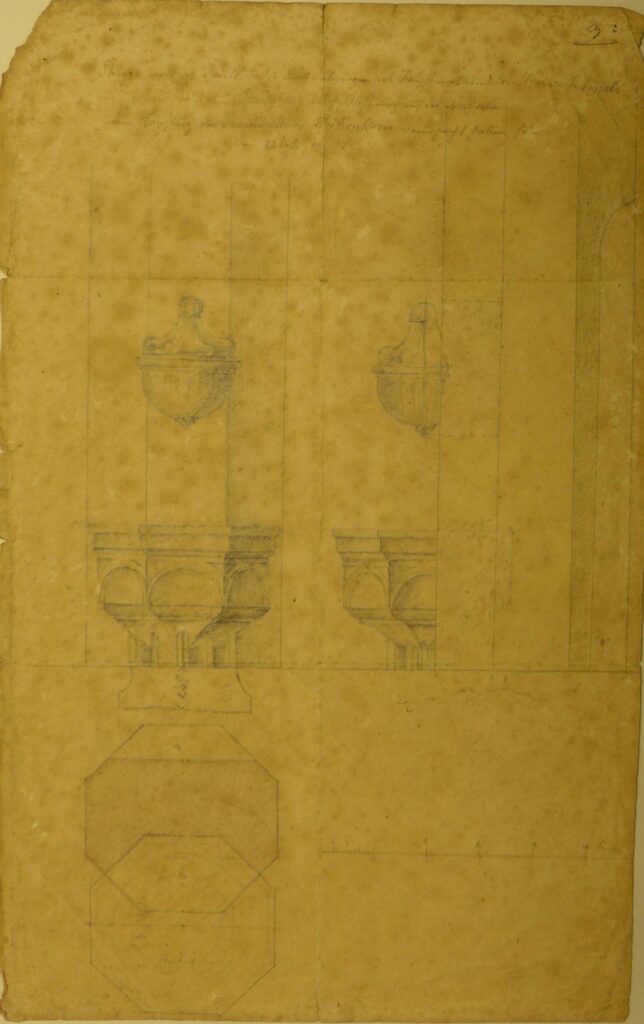

Zur Erklärung des Unglücks ist vor allem der Zusrtand der 4 vorderen Säulen rechts ausschlaggebend. Es ist darauf hingewiesen worden, dass diese Säulen und Pfeiler im Laufe der Zeit mehrfache Veränderungen erlitten, wodurch deren Stabilität und Haltbarkeit gefährdet wurde. Diese Veränderungen sind in einem zu den Gerichtsakten genommenen Grundrisse genau bezeichnet:

Die erste vordere Säule betreffend: An der Ostseite dieser Säule war früher der Taufstein angebracht, welcher später im Chor eingemauert wurde und sich später zur Aufbewahrung des Weihwassers unter dem Ausgang der Emporkirche befand. Während der Taufstein von jeher vor dieser Säule angebracht war, wurde das Weihwasserbecken im Jahre 1843 von der hinteren Kirchentüre an die fragliche Säule transferiert. Erst im Jahre 1857 wurde der Taufstein und das Wasserbecken von der Säule entfernt und an die neuen Standorte gebracht. Dieser Weihwasserstein wurde später im Friedhof an der westlichen Mauer angebracht. Der durch Transferierung des Taufsteins und des Wasserbeckens entstandene leere Raum in der Säule wurde evtl. nicht fachgerecht ausgemauert. Auf der südlichen Seite der Säule war zur Aufbewahrung von kirchlichen Gegenständen, wie Leuchtern, Blumenstöcken, etc. in einer Entfernung von ca. 90 cm vom Boden eine Öffnung von ca. 70 cm Höhe, 25 cm Breite und 50 cm Tiefe vorhanden, welche gleichfalls 1843 ausgemauert wurde. Auf der westlichen Seite dieser Säule war ferner der St. Barbara-Altar angebracht. Es wurde hierfür die Säule in ganzer Breite nach 15 cm Fuß Tiefe und 40 cm Höhe ausgehauen. Dieser Altar wurde 1843 entfernt und der ausgehauene Raum ebenfalls ausgemauert. An der nördlichen Seite befand sich die gräflich-fuggersche Gedenktafel, durch 4 Mauerstifte befestigt, und die Stadtfahne, letztere mit eisernen Stiften befestigt, die 15 cm tief im Mauerwerk steckten. Am Fuß der Säule befand sich ein Grabstein eines in Weißenhorn verstorbenen Stadtpfarrers, nur im Verputz befestigt.

Die 2. Säule (Kanzelsäule) rechts. An dieser Säule war nur die Kanzel angebracht mit Schalldeckel, die auf der Südseite angetreten wurde.

An der 3. Säule, die voll war, war an der Ostseite die Gedenktafel der gefallenen Krieger angebracht, die uns auch noch erhalten ist.

Die 4. rechte Säule oder Emporesäule war auch voll, nur an der Ostseite der ganzen Breite nach 2,5 cm tief und 20 cm hoch ausgehauen.

Die Ursache des Einsturzes wurde in den bereits in früherer Zeit vorgenommenen bedeutenden Ausbrüchen des vorderen rechten Pfeilers zur Einsetzung des Taufsteins, des Weihwasserbeckens und des Barbaraaltars, in der Herstellung der Nische zur Aufbewahrung von Kirchenutensilien, zum Teil auch in der Verstümmelung eines Bogens an der Sakristeimauer gesehen. Ganz besonders sah man den Grund aber in der Feuchtigkeit, welche dem Pfeiler durch Bespritzen und Verschütten des Wassers zugefügt wurde. Durch die Ausbrüche war die Säule im Querschnitt um 40% verringert worden. Die Ausbrüche wurden zwar später wieder zugemauert, diese Reparatur fand aber offenbar keinen ordentlichen Verbund mit dem alten Mauerwerk. Die Säule konnte den auflastenden Druck nicht mehr tragen, das geschädigte feuchte Mauerwerk wurde langsam zerdrückt. Das erklärt auch die relativ lange Dauer des Einsturzes, indem die Säule immer mehr zusammengedrückt wurde, über Tage lang ihren Verputz verlor und immer größere Risse entstanden6.

Ob zudem das Gemäuer des Obergadens, wie manche behaupteten, zu schwer gewesen sei, kann heute nicht mehr beurteilt werden. Gewiss aber ist es, dass Maurermeister Kerner schon seit einiger Zeit den Antrag gestellt hat, die Kirche zu schließen, weil es seines Dafürhaltens an Anzeichen nicht fehle, die einen nahen Einsturz als nicht unwahrscheinlich befürchten ließen.

Von der Kirche blieb nur der Chor mit dem Turme stehen, sodann die nördliche Hauptmauer mit dem Seitenschiff, der westliche Teil mit den eingewölbten Emporen und endlich die äußere Umfassungsmauer des südlichen Seitenschiffes, sowie die auf der Südseite des Chores angebaute Sakristei. Eingestürzt ist die außer den drei aus Ziegeln gemauerten Säulen, die darüber liegende südliche Mauer des Mittelschiffs zwischen dem Chor und den Emporen, sodann die Gewölbe des Mittelschiffes mit dem darauf ruhenden Dachstuhl und endlich die Gewölbe des südlichen Seitenschiffes mit ihrem Dachstuhl.

Augenzeugenberichte

Von den in der Kirche anwesenden oder unmittelbar betroffenen Personen liegen viele zeitgenössische Augenzeugenberichte vor, die nicht nur die authentische Situation beschreiben, sondern auch Einblicke in die damalige Gesellschaft und deren Werte gewähren. Die Berichte werden im Originaltext der Niederschriften angegeben.

Frau Theres Bez, geb. Kunzmann

„Ich war damals 18 Jahre alt und hatte meinen Platz gegenüber der Unglückssäule der 2. oder 3. Reihe auf der Evangelienseite (gegen den Pfarrhof her). Schon vor Beginn des Gottesdienstes fiel mir auf, dass der Riss, der an der Unglückssäule von oben nach unten ging, größer und breiter geworden war und dass ziemlich viel Wandbewurf und Mörtelstücke am Fuße der Säule lagen. Wenige Personen hatten auf der Epistelseite Platz genommen und meistens waren es Leute aus der oberen Vorstadt. An der Säule war eine Gedenktafel angebracht von ziemlicher Größe, die nun am Boden lag. Am Sebastianialtar war eine große Kerze, die diesmal vor den Eingang zum Betstuhl, der bei der defekten Säule stand, gestellt worden war, damit niemand die dortigen Plätze besetze, die schon von jeher als gefährdet galten. Schon am Sonntag zuvor war der Maurermeister Valentin Gaiser kurz vor Beginn der Predigt aus seinem Stuhl herausgegangen und hatte nachdenklich die Säule betrachtet. Eigentümlich erschien mir dann noch, dass Professor Jäckle seinen Altar mit seinem Ministranten Edmund Kögel kurz vor der Wandlung verließ, weil es von der Decke herabbröckelte. Ich dachte darüber aber nicht weiter nach und da erfolgte der Einsturz. Ich blieb in der Kirche bis nach dem Einsturz und sah von oben die Sterne hereinschauen auf das Trümmerfeld: ein grausiger Anblick!“

Frau Johanna Schlienz, geb. Erhard

„Ich war des öfteren beim Mesner Bader, weil ich zu ihm verwandt war und ich half ihm bei der Reinigung der Kirche. Oft hörte ich ihn sagen, dass in der Kirche nicht mehr alles in Ordnung sei. Am Unglückstage (ich war damals 20 Jahre alt) stand ich in der ersten Reihe auf der Evangelienseite in der Nähe des Weihwasserkessels. Die Männer hinter mir hörte ich sagen zu Paul Deibler, als das Herabbröckeln nicht nachließ: „Geh‘ vor und schaue nach“. Er kam nicht ganz vor; bloß bis an die Predigtkanzel und da hatte ich mich schon bereit gemacht, um die Kirche zu verlassen und unter den ersten war ich draußen, da plötzlich und furchtbarer Krach, ein Blitzen, wie wenn’s Feuer gewesen wäre und das Dach der Kirche lag herunten. Getrieben von Schrecken eilte ich die Stadt hinunter. „Ja, was ist denn los?“ so rief man mir an der Hasenwirtschaft entgegen. Ob ich geantwortet habe, weiß ich nicht, sinnlos eilte ich weiter, meinem Hause zu. „Die Kirche ist eingefallen“, so meldete ich meinen Brüdern und sie wollten es mir nicht glauben: da erklangen die Glocken vom Kirchturm und läuteten Sturm. Jetzt war es klar, was geschehen. Ich weiß nur noch das eine, dass Josef Hauf (+ 1909) durch eines der hinteren Kirchenfenster herausstürzte und sich an dem durchbrochenen Fenster die Hände verletzte.“

Frau Durchschein (+ 1912), geb. Stiegele

„Es war in der Frühmesse; ich stand neben Frau Kreszenz Brechtenbreiter auf der Epistelseite (wo die Leute aus der oberen Vorstadt gewöhnlich waren). An einer Säule nahe bei der Kirchtüre war mein Platz und da sprach ich zu meiner Nachbarin: „Komm‘, wir gehen, es bröckelt mir zu stark von der Decke herab und der Riss an der Decke wird immer größer.“ Frau Brechtenbreiter folgte mir nicht und so ging ich allein beim südlichen Portal aus der Kirche, nachdem ich noch gesehen, wie Professor Jeckle den Altar verließ. Unterm Portal schon fielen mir Glasscherben von den zusammengedrückten Fenstern auf den Rücken und von einer gewissen Angst getrieben eilte ich weiter. Meine Nachbarin wurde unter dem Schutt begraben und mit gebrochenem Nasenbein nachher herausgebracht. Johanna Deutschenbauer, die bei meinen Eltern (Buchbinder Stiegele, jetzt Hamberger) im Dienste stand, wurde erschlagen; tot brachte man sie in den Pfarrhof, um die erstarrten Hände war noch der Rosenkranz gewickelt. Diesen Anblick konnte ich nie vergessen. Pauline Götz, die Tochter des Magistratsrats Götz, Hauptstr.3, hatte schon ihren Platz verlassen und war den andern nachgeeilt, da kehrte sie noch einmal zurück an den Platz, um den verlorenen Schal zu holen da traf sie schwer ein stürzender Balken und des anderen Tags war auch sie zu den Opfern des Einsturzes zu zählen.“

Herr Egner († 1913)

„Ich hatte (17 Jahre alt) auf der Evangelienseite Platz genommen, nahe bei Paul Deibler. Da wurde dieser vorgeschickt, um zu sehen, was der Kirche fehle. Wie ich das sah, ergriff ich meine Haube und verließ das Gotteshaus kurz vor dem Einsturz und schon stürzte man mir nach gegen den Pfarrhof und die Traubenwirtschaft, denn Paul Deibler hatte gerufen „die Kirche fällt ein“.

Frau Egner, geb. Müller

„Ich blieb in der Kirche bis nach dem Einsturz und wartete auf der Epistelseite bis ich hinauskonnte, ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr gut erinnern, denn der Schrecken war zu groß, aber es war grausig anzusehen, wie die Sterne oben vom Himmel hereinschauten auf die Trümmer und auf den Schutthaufen, der Kirchenstühle und den Boden bedeckte.“

Frau Theres Krautheim, geborene Findler

„Entsprechend dem bei uns daheim üblichen Brauche (jetzt Haus des Hrn. G. Markthaler) wurde ich mit meiner Schwester Emma (geb. 1843) in einem Alter von 15 Jahren wie alle Tage so auch an jenem Unglückstag in die Frühmesse geschickt. Mein Bruder Paul war ebenfalls in der Kirche: er hatte die Wandlung zu läuten und er befand sich im Glockenhaus, als das Unglück hereinbrach. Ich selbst hatte in einem Seitengang Platz genommen und blieb da bis nach dem Einsturz, bis von oben die Helle des anbrechenden Tages hereindrang. Meine Mutter, Frau Viktoria Findler, kniete in ihrem Stuhl, auch nachdem meine Schwester über die Köpfe der Leute hinweg aus der Kirche geflüchtet war. Ohne Schuh und ohne Schürze kam ich heim und mein Bruder Paul brachte die Nachricht, dass wir alle drei gerettet waren. Wie ein Kartenhaus war das Kirchendach heruntergebrochen und um in dem sich entwickelnden Staube nicht zu ersticken, hielt ich instinktiv meine Schürze vor Nase und Mund und wartete bis zum Ende der Katastrophe“.

Frau Juliane Volz, geb. Ott (1840)

„Vorn auf der linken Seite hatte ich meinen Platz eingenommen und da hörte ich wie Stadtpfarrer Hitzler die hl. Hostie in die Höhe hob, die Stimme Paul Deiblers: „‘naus, die Kirche fällt ein,“ Auf den Köpfen der anderen drängte ich dem Ausgang zu und nur mit einem Schuh kam ich nach Hause, den anderen hatte ich verloren, der lag drinnen in der Kirche in einem Betstuhl.“

Herr Jakob Laupheimer

„Mit meinem Vater Jakob Laupheimer, u. meinen Geschwistern Johann Nep. (+ 1895) u. Kreszenz Laupheimer (+1912) war ich damals zur Frühmesse gegangen und stand, wie die Sonntagsschüler pflegten, auf der Empore im mittleren Chor. Ich war neben meinem Freunde Abt, dessen Eltern hier eine Spezereiwarenhandlung betrieben und neben Anton Raffler (nachmals Kupferschmiedmeister + 1908.) Es bröckelte stets von der Decke und wir sahen noch, wie Professor Jeckle den Altar verließ. Da sagte Franz Abt zu mir: „Wenn jetzt die Kirche einfiele!“ und kaum hatte er ausgesprochen, da stürzte mit donnerndem Getöse das Dach der Kirche herunter“.

Herr Paul Findler

„14 Jahre alt hatte ich mich zur Frühmesse begeben und stand im Chorstuhl gegen den Turm her neben Paul Deibler, dem Sohne des so oft genannten Paul Deibler, der den Warnungsruf erschallen ließ. (Gefallen 1870 in der Schlacht bei Bazailles.) Schon am Sonntag vorher hatten wir unter der Christenlehre beobachtet, dass es von der Säule immer abbröckelte und einige hatten sogar größere Stücke von der Mauer weggelöst. Kurz nach der Wandlung erscholl der Warnungsruf, wir sprangen aus und eilten nach der Türe unterm Kirchturm. Kaum hatten wir diese geöffnet, da stürzte das Dach der Kirche unter furchtbarem Getöse in die Tiefe. In wilder Hast drängte sich da alles im Nordschiff zusammen, eine dicke Staubwolke stieg aus dem Trümmerhausen, dass manche zu ersticken glaubten. Zum Unglück gingen die Kirchentüren nach innen und es dauerte eine geraume Zeit bis die Ausgänge frei wurden. Es war höchste Zeit, denn der sich entwickelnde Staub wäre bei dieser Masse von Menschen, die sich da zusammendrängten, für viele zum Verhängnis geworden. Ich eilte hinaus und erwartete meine Schwester, die ich dann auch bald gerettet wiederfand. So eilte ich die Stadt hinunter und brachte die schaurige Kunde nach Hause. Mit Schaufel gings dann wieder zurück zur Unglücksstelle, wo Maurermeister Gaiser und Deibler die Mauern stützten. Was die Anzahl der in der Kirche weilenden Andächtigen betrifft, so ist diese sicher auf 2-300 Personen anzuschlagen, da der Besuch der Frühmesse viel stärker war als heutzutage“.

Frl. Maria Pfinninger

„Wie immer, so hatte ich auch an jenem Unglückstage meinen Platz in der mittleren Reihe der Kirche rechts eingenommen. Auch mein Vater Johann Pfinninger war mit mir in die Frühmesse gegangen. An diesem Tage hörte ich von Zeit zu Zeit das Aufschlagen der Mörtelstücke auf den Kirchenboden und die Unruhe unter den Leuten wurde immer größer. Ein halblautes Geflüster ging durch das Gotteshaus, so dass ich daran dachte, es könnte noch ein größeres Stück von der Decke fallen. Ich sah, wie verschiedene Personen ihre Plätze verließen, und da eilte auch ich beim Glockenhaus aus der Kirche, und gleich darauf erfolgte der Einsturz. Noch wusste ich nicht, wie es meinem Vater ergangen war; ich eilte nach Hause und da rief mir auf dem Wege jemand zu, dass mein Vater außerhalb der Kirche gesehen worden sei. Bleich und verstört, über und über mit weißem Staub bedeckt und ohne Kopfbedeckung kam er heim. Wie das Wiedersehen gewesen ist, das zu schildern, bin ich nicht im Stande. Meine Schwester Magdalena war an jenem Unglückstage nach Ettlishofen gegangen zu einer Hochzeitsfeier. Dorthin brachte der Gendarm von Weißenhorn die schaurige Kunde u. mit der Festesfreude war es vorüber; die Gäste von Weissenhorn eilten heim, um nach dem Schicksal ihrer Angehörigen zu fragen. Schon beim Spital wurde ihnen die traurige Gewissheit, dass das Unglück Opfer gefordert; vier Leichen lagen dort aufgebahrt, als sie dort hinkamen und noch wussten sie nicht, wie es den Ihren ergangen. Um so größer war für uns die Freude, als von unserer Familie niemand Schaden genommen hatte.“

Herr August Thalhofer

„Ich war (16 Jahre alt) mit meinem Vater, Bartholomäus Thalhofer, und mit meinem Großvater, Johann Schellhorn, wie gewöhnlich zur Frühmesse gegangen und hatte meinen Platz links beim Eingang zum Chor gegen das Bräuhaus her und vom Chorstuhl aus schaute ich dem unglücklichen Vorgange zu. Gleich Felsstücken stürzte das Dach der Kirche herunter und bis zum Schlusse blieb ich in der Kirche; hernach eilte ich in den Turm und half mit Stadtpfarrmesner Lorenz Hauf (Anton Bader war kurz vorher von seinem Dienste abgetreten) und Anton Raffler Sturm läuten. Mein Vater befand sich ebenfalls auf der linken Seite ungefähr in der Mitte des Schiffes neben Josef Nothelfer. Er machte denselben auf die drohende Gefahr aufmerksam mit den Worten: „Josef, mir gefällt es nicht mehr, lass mich hinausgehen!“ Er verließ seinen Platz und kaum war er ins Seitenschiff getreten, da erfolgte der Einsturz.

Ein hiesiger Bürger, der während des Einsturzes mit seinen zwei Söhnen dem Gottesdienst beiwohnte, schrieb noch am gleichen Tage folgendes nieder:

Einsturz der Stadt-Pfarrkirche den 22ten Februar in der Früh 10 Minuten über ein Viertel über Sechsuhr, stürzte die vordere Saul, etwa drei Schuh vom Boden an, dann folgen die anderen nach. Vor der Wandlung sagte ich zum Egner, wenn der Stein, wo etwas heraushängt fällt, dann stürzt die Saul ein noch zwei Vaterunser lang stünde es an, dann geschah es, ich stände im letzten Stuhl und schaute der Sache zu bis es aufhörte es zu fallen und hatte keine Angst dabei, bis ich erst an meine 2 Kinder dachte, die wo ober mir waren.

Eines der vorerwähnten Kinder, ein Sohn, damals 17 Jahre alt, schrieb folgendes auf:

Mein Vater und Baumeister Kerner von hier und ich in Gegenwart machten den Stadtpfarrer Marcus Hitzler im Okt. 1858 an der betreffenden Stelle in der Kirche bei der ersten Säule rechts darauf aufmerksam das es jetzt mit dieser Säule schlecht stehe, und ein Einsturz in Bälde zu befürchten sei, worüber der Pfarrer sich äußerte, sie wollen nur wieder Arbeit haben, darüber der Baumeister Kerner über diesen Ausdruck erzornt, äußerte. dass dieses eine Gewissenssache sei, und er auf sich nichts nehme, wo der Pfarrer sich gar nichts daraus machte. Am 2ten Februar 1859, am Lichtmeßtag traf mein Vater beim Herrn Nep. Krautheim, Seilermeister und Kirchenpfleger in dessen Wohnung den betreffenden Stadtpfarrer u. teilte im mit, dass es jetzt mit dieser Säule zum Einsturz schnell gehe, was sich der betreffende … wieder gar nichts daraus machte. Ich und mein Bruder Anton waren auf dem unteren Chor während dem Einsturz der Kirche, ich 17 Jahr und mein Bruder Anton 15 Jahr alt. Die erste und zweite Säule rechts knickten sich auf Mannshöhe ab, setzte einige Sekunden aus und dann nahm es die dritte Säule mit sich, unter furchtbarem Krachen und von der Reibung der Steine und Eisen gab es Feuer als wie bei Nacht der Blitz bei einem Gewitter, eine Staubwolke ging in die Höhe, die wie bei einem Brande zu vergleichen ist, mir mussten daher um die Augen zu schützen, oder um nicht zu versticken, einige Sekunden die Hände vor das Gesicht halten.

Maurergeselle Paul Deibler

Er berichtet uns, er habe sich am Dienstag, den 22. Februar, morgens um ¾ 6 Uhr mit seinen 4 Kindern zur Frühmesse in die dortige Stadtpfarrkirche begeben Beim Eintritt durch die linke Mitteltür der Kirche sei ihm aufgefallen, dass an der ersten rechten Säule und teilweise auch auf der Westseite der Verputz herabgefallen sei. Kurze Zeit nach seiner Ankunft sei eine auffallende Unruhe in der Kirche entstanden. Der Mesner sei immer hin und her gelaufen. Professor Jäckle habe an einem Seitenaltar gelesen, der gefährdeten Säule zunächst, er habe die hl. Messe abgebrochen und an einem anderen Seitenaltar fortgesetzt. Auch Paul Deibler habe immer einen Lärm gehört. Als die Wandlung herangekommen war, habe er bemerkt, dass am Gesimse der ersten Säule ein Stein los werde, der auch herabgefallen sei. Als er dies gesehen habe, habe er auch die Gefahr erkannt und sei augenblicklich in das Mittelschiff der Kirche vorgelaufen und habe gerufen: „Leute hinaus, die Kirche fällt ein!“ Dann habe er sich überzeugt, dass die Säule höchstens noch zwei Minuten stehen werde. Er selbst sei dann eiligst davongelaufen. Als er von der linken Mitteltür noch einige Schritte entfernt gewesen sei, habe er noch einen Blick zurückgeworfen und gesehen, wie es diese gedreht habe und im gleichen Augenblick sei der Einsturz erfolgt. Die Unruhe in der Kirche an diesem Morgen wird gerichtlich von einer ganzen Anzahl von Zeugen bestätigt.

Schreinermeister Andreas Kempf

Er bemerkt, dass er selbst im Sinne gehabt habe, fort zu gehen und die Leute auszuschaffen, allein er habe sich gedacht, er habe in der Kirche nichts anzuschaffen, und da er sich an seinem Platze ganz sicher gewusst habe, sei er ruhig stehengeblieben. Er bemerkt dazu: Dass unter fortwährender Unruhe die hl. Wandlung am Hochaltar vorübergegangen sei und gleich darauf habe er beobachtet, dass aus der südwestlichen Seite der ersten Säule 4 Fuß vom Boden entfernt besonders ein Stein hervorstehe, den es herausgedrückt habe. Er habe seinen Vordermann Erasmus Egner auf diesen Stein aufmerksam gemacht und ihm gesagt, wenn dieser Stein herausfalle, dann zerberste die Säule. Unmittelbar darauf habe er wieder Verputz herabfallen hören und im selben Augenblicke habe Professor Jäckle den Altar verlassen. Die Leute seien aus der Kirche geflohen. Er habe aber sein Augenmerk unverrückt auf die Säulen gerichtet und wie er sich gedacht habe, so sei es gekommen. Der erwähnte Stein sei herausgefallen, die Säule habe sich in der Höhe der Kirchenstühle gegen die Ostseite hin gebogen, gerade so, als ob man ein Knie biege, und alsdann sei der obere Teil der Säule senkrecht herabgefallen. Nach dem Einsturz dieser Säule sei der erste und zweite Bogen nachgestürzt, dann sei die zweite Säule zum Fallen gekommen, die es auf die Rückseite gebogen und gedrückt habe. Als die 2. Säule eingestürzt gewesen, habe er geglaubt, es sei gar. Nach einiger Zeit sei es jedoch wieder losgegangen und es sei nun auch der hintere Teil zum Einsturz gekommen. Herr Kempf hat von der Schadhaftigkeit dieser Säule auch zu Hause gesprochen, er habe seine Familie beauftragt, sich nicht mehr in der Nähe dieser Säule aufzuhalten. Am Lichtmeßtag oder am Sonntag zuvor habe er mit Kirchenpfleger Krautheim die Säulen wieder besichtigt. Am 18. Februar sei Herr Kempf in der Kirche beschäftigt gewesen. Da sei er plötzlich durch einen scharfen starken Fall im vorderen Teile der Kirche aufgeschreckt worden. Er sei zu den Säulen hingelaufen und habe bemerkt, dass an der ersten rechten Säule ein großes Stück Verputz, mit Ziegelbrocken und Mörtel vermischt, herabgefallen sei.

Herr Zeichnungslehrer Deibler von Günzburg

Deibler hat als 12-jähriger Junge das Unglück zu Hause miterlebt; er hörte den furchtbaren Krach, der, wie man mir versichert hat, bis nach Illerberg gehört wurde. Herr Paul Deibler war zu ihm verwandt. Dessen Sohn ist 1870 gefallen bei Bazeilles. Zwei Töchter des Maurermeisters Deibler, Kreszentia, die nachmalige Frau Haberes, und Mathilde, waren in der Kirche am Unglückstage. Mathilde starb 18jährig 1861. Der kleine Franz Deibler hätte sich bei dem mächtigen Getöse arg gefürchtet, sei noch tiefer unter die Decke geschlupft. Gleich darauf hörte er schreien: Die Kirche ist eingestürzt. Der Großvater eilte zur Kirche und fand seine beiden Kinder unversehrt. Man hat ursprünglich nicht gewusst, wer noch unter den Trümmern sei. Da hat man ausschellen lassen, die Leute möchten es zu Hause melden, ob jemand fehle.

Bericht von Frl. Eva Volz, spätere Frau Ruseisen,

Frl. Volz war damals 23 Jahre alt. Mit ihrem Vater, dem Sattlermeister Jakob Volz und ihrer Schwester war sie in der Frühmesse des denkwürdigen Tages. Ihr Bruder, Bernhard Volz, war am Abend zuvor im Heimgarten im Hause Laupheimer. Dort selbst war auch Maurermeister Deibler. Derselbe gab Bernhard Volz den Auftrag, seinen Schwestern Maria und Eva zu sagen und sie zu warnen, dass sie nicht mehr an ihren gewohnten Platz in der Kirche gehen sollten, es könnte sie sonst ein Unglück treffen, denn die Kirche sei am Einfallen. Bernhard Volz kam etwas spät nach Hause und hatte so keine Gelegenheit mehr, den Auftrag an seine Schwestern zu bestellen. Als in der Frühe der Kircheneinsturz erdröhnte, machte er sich schreckliche Vorwürfe und konnte sich erst beruhigen, als sein Vater und seine beiden Schwestern unverletzt ihm in die Arme fielen. Die Mutter, Frau Elisabeth Volz, bekam durch den Schrecken zuhause Rotlauf und musste von Februar bis Pfingsten das Bett hüten. Von den Vorgängen in der Kirche berichtete die Mutter weiter, dass Professor Jäckle mitten beim Messelesen den Platz wechselte und an einen anderen Altar ging. Da genannter Herr öfter an geistigen Störungen litt, machten sich die Leute deshalb nicht viel daraus. Erst als die heilige Wandlung vollzogen war, rief mit aller Kraft Maurer Deibler: „Naus, die Kirche fällt ein!“ Die Katastrophe trat ein und alles eilte den Ausgängen zu. Glücklich, wer die Nordseite wählte. Solche kamen mit dem Leben davon. Außer kleinen Hautabschürfungen haben die drei Personen der Familie Volz keinen Schaden genommen.

Von Pauline Götz, deren Tod die meiste Teilnahme weckte, erzählte Frl. Volz, dass sie mit Frl. Götz auf dem Kirchweg zusammengetroffen sei. Sie wohnte im Hause des Herrn Holl in der Hauptstraße. Auf die Frage: „Warum gehst Du schon so bald heute in die Kirche?“ antwortete Frl. Götz, sie mache Handarbeiten für ihre Mutter zum Namenstage. Frau Götz gehe um 8 Uhr in die Kirche. Da könne sie ungestört arbeiten, ohne dass die Mutter die Arbeiten sieht. Pauline Götz, die Tochter des Magistratsrats Götz, Hauptstr.3, hatte schon ihren Platz verlassen und war den andern nachgeeilt, da kehrte sie noch einmal zurück an den Platz, um den verlorenen Schal zu holen da traf sie schwer ein stürzender Balken und des anderen Tags war auch sie zu den Opfern des Einsturzes zu zählen.

Benefiziat Franz Permanne, Kapitelsvikar zu Weißenhorn, bekundet Folgendes:

Er habe am 20. Februar 1859 am vorderen rechten Seitenaltar in der Stadtpfarrkirche die hl. Messe gelesen und sich bei dieser Gelegenheit zum ersten male überzeugt, dass die vordere Säule auf der Ostseite ungefähr 2 Fuß vom Boden hoch des Anwurfs entkleidet sei, und dieselbe Wahrnehmung habe er auf der Westseite dieser Säule gemacht, als er am nämlichen Tage die Predigt gehalten, jedoch habe er aus diesen Erscheinungen nichts befürchtet, weil er eine weitere Schadhaftigkeit nicht wahrgenommen habe. Am 22 Februar habe er am ersten linken vorderen Seitenaltar die Frühmesse zu lesen gehabt. Es wurde ihm in der Sakristei schon mitgeteilt, dass in der vergangenen Nacht an der rechten Säule wieder Anwurf herabgefallen sei. Als er hierauf beim Gang an den Altar bei dieser Säule vorübergekommen sei, habe er bemerkt, dass die Säule bis an das Gesims hinauf den Anwurf verloren habe. Er sei dessen ungeachtet an den Altar gegangen, habe jedoch schon beim Introitus der Messe gehört, dass es an der Säule immer brösle. Dieses Bröseln sei immer stärker geworden und es seien dann, wie er glaube, Brocken gefallen, dass er glaubte, es würden vielleicht an der Säule die Steine herausgedrückt werden, welche da eingemauert worden seien, wo früher das steinerne Taufwasserbecken sich befunden habe. An Weiteres insbesondere an eine darauffolgende Gefahr habe er nicht gedacht. Er habe eben das zweite Mal aufgewandelt und den Kelch niedergesetzt, da sei in ihm ein eigentümliches Gefühl entstanden. Er habe gemeint, dass etwas hinter seinem Rücken drucke, und als er unwillkürlich seinen Blick gegen Süden gerichtet habe, habe er gesehen, dass auf dieser Seite schon alles herabkomme. Es sei ihm unmöglich, hierüber eine nähere Beschreibung zu geben. Im selben Augenblicke sei er schon von der dicksten Staubwolke eingehüllt und in demselben Momente auch in dem ersten Beichtstuhle gewesen, welcher in der Umfassungsmauer des nördlichen Seitenschiffs eingehauen sei. In diesem Beichtstuhl sei er mit dem Ministranten Feßler und mit noch einer Person glücklich gerettet worden, sonst wäre er wohl unter den Trümmern der Kirche zugrunde gegangen.

Der damalige Ministrant Friedrich Feßler, später Pfarrer in Bezigau bei Kempten, berichtet die Situation in einem Beitrag in der Kaufbeurer Volkszeitung vom 25.02.1909 im Rückblick etwas anders:

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am 22. ds. Monats waren es schon 50 Jahre, dass in Weißenhorn die Kirche zum größten Teile eingefallen ist. Schreiber dieses war auch dabei, war damals ein Bube mit etwas über 13 Jahren und ist darum jetzt ein ziemlich alter Schwede, hat aus früheren Zeiten schon manches vergessen; der Kircheneinsturz aber steht ihm mit allen Einzelheiten noch klar vor den Augen. Vielleicht interessiert es die Leser dieser Zeitung, einige Reminiszenzen an jenen für die Weißenhorner grausigen Tag zu erhalten. Ja, das war ein grausiger Morgen; um 6 Uhr früh hatte die Frühmesse begonnen; ich weiß nimmer, warum an jenem 22. Februar, einem Dienstag, drei hl. Messen gelesen wurden; der Hochaltar war besetzt und die vorderen beiden Seitenaltäre im Schiffe. Ich ministrierte damals dem Herrn Benefiziaten und späteren Domprobst Permane. Der war so ein halber Franzose mit schnellem Mundwerk. Ums Sanctus herum bröckelte an dem unserem Altar gegenüberstehenden großen Pfeiler manches Stück Anwurf ab und rutschte auch die über dem Laufstein eingemauerte Veteranentafel aus den Fugen; ich habe dies mit angesehen; denn die Ministranten schauen nicht immer dahin, wo sie sollen. Die Bedenklichkeit solcher Rutschungen habe ich nicht genug verstanden. Sachverständige haben später gemeint, dies sei der Anfang vom Ende gewesen, Auf einmal schreit der Maurer Deibler, der auch in der Frühmesse war und die Zerbröckelung des großen Pfeilers beobachter hatte, durch die Kirche vor „Leute, geht naus, die Kirche fällt ein!“ Heiliger Gott! was entstand jetzt für ein Getöse und für ein Durcheinander auf allen Flanken, hinten und vorn den Kirchentüren zu. Die einen drängten zum südlichen, die anderen zum nördlichen Portal; wieder andere kletterten über die Köpfe der anderen auf die Fenstergesimse der Nordseite und noch andere auf die Orgelempore und suchten Ausgang und Rettung, und dies Geschrei und dies Gejammer und zwischenhinein der wirkliche Einsturz des südlichen Seitengeschoßes mit dem gewaltigen Gekrache der Balken und Steinmassen! Und ich und mein Herr? Nach dem Schrei des Maurers wurde es mir auch so so; mein Herr mitten drin im hl. Akt schien auf gar nichts zu achten; vielleicht dachte er mit der Messe der Hauptsache nach noch fertig werden zu können; ich sagte darum halblaut, halb leise für mich hin: „Herr, ich geh aber jetzt auch.“ Da kam ein scharfer Blick herab zu mir und das Wörtlein „Still!“ Eine kleine Weile nur blieb der kleine Fridolin noch knieen; als sich aber drüben überm Mittelgang der Pfeiler mehr und mehr schob und drückte, da riss ich aus und stürzte mich mit den Worten: „Jetzt geh ich aber!“ in den in der Nordwand_eingemauerten Beichtstuhl hinein in die eine Büßerecke, und der Herr mich springen sehen und nachspringen in die andere Ede war eins. So standen wir nun im Beichtstuhle. Ich hielt da eine zeitlang mir die Augen zu, sah nichts und dachte nichts; nur krachen und rumpeln und schreien hörte ich. Es mögen ungefähr fünf Minuten vergangen sein, als ich mir getraute, rückwärts und vor und auswärts zu schauen. Das war nun allerdings keine frohe, schöne und gute Aussicht: ein Berg von Trümmern und Balken und Steingeröll und Staub zum Ersticken und über mir gen Süden hin der kahle Glanz der Morgengestirne am offenen Himmel.

Aber ein guter Ministrant verliert nicht gleich die Fassung; durch die Beichtgitter hindurch wagte ich an meinen Herrn die Frage zu richten: „Soll ich schauen, Herr, ob wir hinauskönnen?“„Sei still, du Lausbub, bet,“ kam es zurück. So? ja, ja, beten

könnt schon auch am Platz sein, dachte ich mir und betete. Ich weiß nimmer, was. Kurz war das Gebetlein sicher; denn ich wollte heim zu Vater und Mutter. Ich fragte darum nochmals an und erhielt die erfreuliche Antwort: „Ja, schau, Fritz, ob wir hinauskönnen.“ Nun raus aus dem Beichtstuhl, hinaus auf die Trümmer, hinab in den Chor zur Sakristei, dann wieder zurück über die Ruinen in den Beichtstuhl mit der Botschaft: „Es geht!“ Und es ging.

Freilich hat so ein geistlicher Herr bei einer solchen Katastrophe mehr zu denken als ein Ministrant, der bloß seinen Leib salvieren will; meinem Herrn lag sicher die Frage schwer am Herzen: Wie sieht es wohl auf dem Altare aus? Die heilige Wandlung war nämlich beim Wegspringen vom Altare schon geschehen. Merkwürdig! Große Balken hatten sich oben an der breitspurigen Bekrönung des Seitenaltars angelehnt und hatten so die Hauptwucht der nachfallenden Gesteinsmassen abgehalten, sodass die heilige Hostie und der Kelch im großen Ganzen unversehrt blieben. Was wird doch mein Herr für eine Freude gehabt haben, als er die hl. Gestalten unter dem Ruinengewirre herausnehmen und unter meiner Führung über alle die Trümmerhausen in die Sakristei bringen und dort summieren konnte! Da kann man sehen, was ein richtiger Ministrant für einen Wert hat!

Ich bin inzwischen auch ein geistlicher Herr geworden und behandle meine Ministranten mit großer Menschenfreundlichkeit.

Also jetzt sind wir gottlob in der Sakristei, die, an dem Chor angebaut, stehen geblieben war. Was nun? Jetzt tritt mein Heldenmut erst ins vollste Licht; mein Gedankengang war: hat mein Herr seine Gefäße glücklich untergebracht, dann wärs eine Schande, wenn die Gefäße zugrunde gingen, die in mein Verwaltungsressort gehörten, namentlich die Zinnteller und Messkännchen; darum schnurstracks nochmal zurück zum Altare und die Kännchen geholt. Das war natürlich immer noch lebensgefährlich. Bei einem großen Gebäude, wie es eine Kirche ist, fällt hintendrein noch manches herab. Bis ich zurückkam mit der Beute, war mein Vater in der Sakristei erschienen und hatte den Herrn Benefiziaten nach mir und meinem Befinden befragt. Weiß nicht, wie’s ihm geht, wird wohl tot sein!“ war die etwas nervöse Antwort. Da sieht man, wie verschieden die Nerven sind; der Bub hat keine Nerven; der tut, als ob nichts geschehen sei, und der Herr Benefiziat, der mir quasi die Rettung verdankt, der weiß nichts von mir. O goldene nervenlose Jugendzeit! Als ich mit dem Zinnteller und den Messkännchen zurückkam und meinem Vater siegesfroh die Beute zeigte, da meinte er allerdings, es wäre beim Einsturz einer ganzen Kirche nicht unumgänglich notwendig gewesen, ein altes Zinnteller mit noch älteren krummen Zinnkännchen zu retten. So gehen auch manchmal zwischen Vater und Sohn die Ansichten auseinander.

Die Kirche liegt nun zu zwei Dritteln in Trümmern. Es ist morgens halb 7 Uhr; alles im Städtchen läuft und rennt und schreit und weint und fragt und schaut, wo ist der, wo sind die? Viele fehlen ganz. Viele kommen halb lahm und blutig heim; im Laufe des Vormittags bettet man 13 Leichen in den unteren Gewölben des Pfarrhofes aus. Die sind reif fürs Grab, an denen hat die Totenschau nimmer viel herumzustudieren, ob kein Scheintod vorliege. Was wird der gute Herr Stadtpfarrer Hitzler selig an jenem Vormittage alles ausgestanden haben.

Es versteht sich von selbst, dass im Greuel der Verwüstung auch die eine und andere erheiternde Episode sich eingestellt hat. Das ist gut so, sonst würde man ja ganz zerdrückt, wie die Maus unterm Brett. Die alte obere Schmiedin 3. B. suchte gerade auf der meist gefährdeten Südseite noch dem Unheil zu entrinnen; es gelang ihr auch bis auf einen kleinen Rest der Füße, von den Knieen abwärts bis zu den Sohlen. Dieser Rest der alten Schmiedin wurde zwischen zwei nachrutschenden Balken eingeklemmt; nichts verletzt, nichts wund, nichts ab, nichts schmerzend; mit dem Oberkörper ganz frisch nach Süden ins Freie schauend wartet sie bis gegen Mittag geduldig, bis man sie aus ihrer Zwangslage frei machen konnte. „Wenn nichts weh tut, könnt Ihr schon warten,“ hieß es. Sie wartete und ging dann heim von der Frühmesse: freilich ein bißchen verspätet. Sie meinte, sie habe sich schon manchmal ein bißchen verspätet mit Schwätzen; dies heute sei ein rechter Verspätungsgrund.

Noch ein anderes Beispiel: Im Laufe des Vormittags vom 22. Februar durcheilte die Schreckensbotschaft das Städtchen, der Turm sei durch den Einsturz schief geworden und werde nachmittags auch zusammenstürzen. Wenn man daran denkt, welch eine Aufregung dieser Unglücksmorgen für die Leute brachte, dann versteht man den Schrecken des Geredes; umso ärger, als sich naturgemäß an dies Gerede die Frage anreihte, wie ein Turm fällt. Wie eine Stange? Oder fällt er in sich zusammen, wie ein Kartenhaus? Diese Frage beunruhigte besonders viel meine selige Mutter, weil wir damals in der Nähe der Kirche und des Turmes wohnten; den ganzen Vormittag hat sie den Kopfbund nicht vom Kopfe gebracht und ist meistens im oberen Hausgang auf- und abgelaufen, wo man nichts sah und nichts hörte. Und wer sagt denn, dass der Turm schief sei? Der Goldarbeiter Göppel. Nun muss man wissen, dass in Weißenhorn noch ein Goldarbeiter etabliert war, nämlich der Goldarbeiter Kurz, der gern Fremdwörter gebrauchte und z. B. wenn er Freundschaftlichkeit und Bekanntschaft mit jemand kräftig ausdrücken wollte, zu sagen pflegte. mit dem bin ich Spezialia. Also dieser Kurz war Goldarbeiter wie der Göppel und wie es geht, wo Geschäftskonkurrenz mitspielt, differieren häufig die Ansichten, und so hatte er den Mut, zur Tröstung von ganz Weißenhorn durch die nämlichen Straßen und Gassen die Botschaft zu verbreiten, der Turm sei nicht schief geworden, sondern stehe wie bisher bolzgerade, und er stand auch wirklich bolzgerade; denn als man später einen neuen Turm bauen wollte und den Platz benötigte, auf dem der alte stand, wusste man ihn kaum wegzubringen. Nach dieser Botschaft hat meine Mutter den Kopfbund abgenommen und ist überhaupt ein schwerster Alp von den Herzen der Bürgerschaft gefallen. Nach 50 Jahren noch segne ich deinen Mut, Herr Vetter Kurz. Nun will ich abschließen und nur noch für mich die Bemerkung in Frageform anfügen: Was werden wohl die kommenden 50 Jahre mir bringen? Nun, wenn die kommenden Fatalitäten und Schwulitaria, um mit meinem Vetter Kurz zu reden, für mich nicht minder ablaufen, dann ist es nicht bös. Fiat! (So möge es sein!)

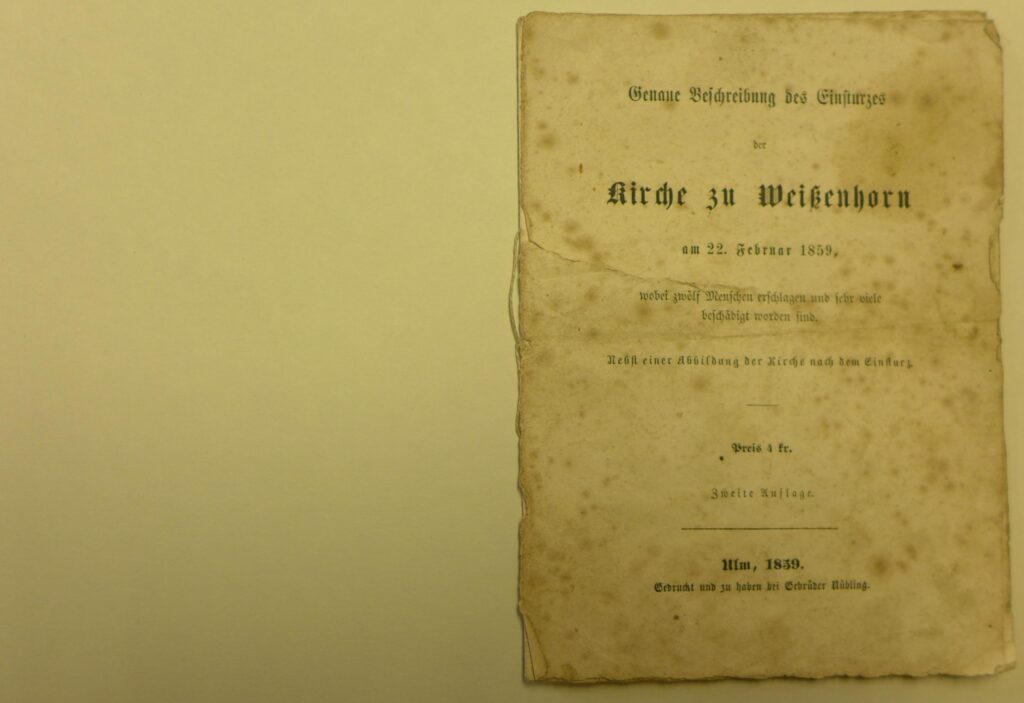

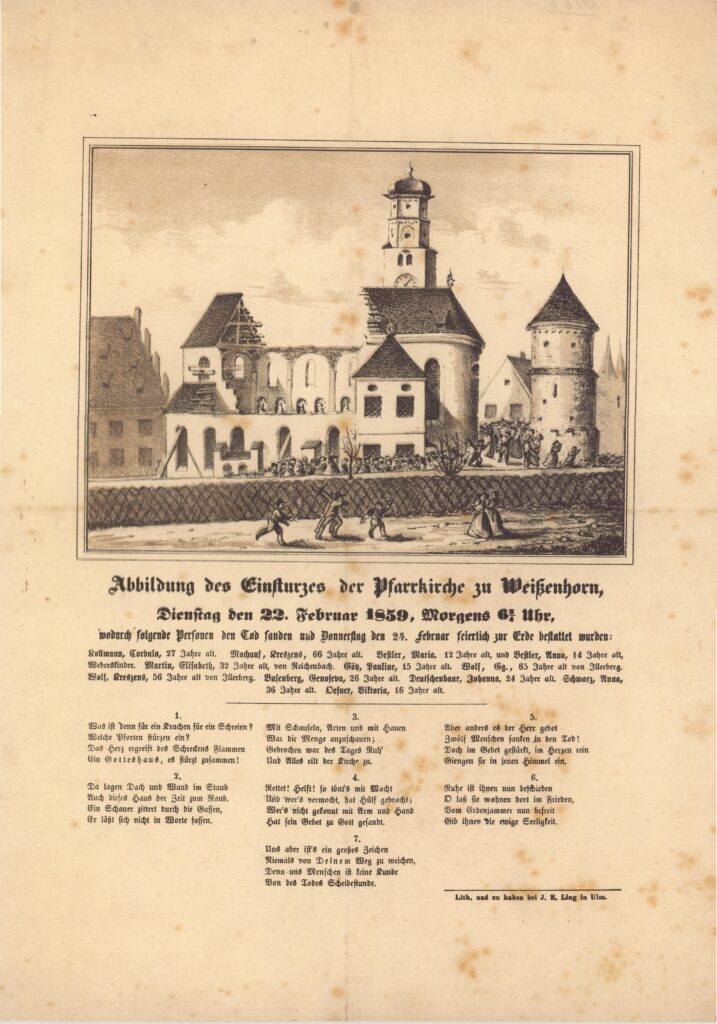

Gedruckte Berichte über den Kircheneinsturz

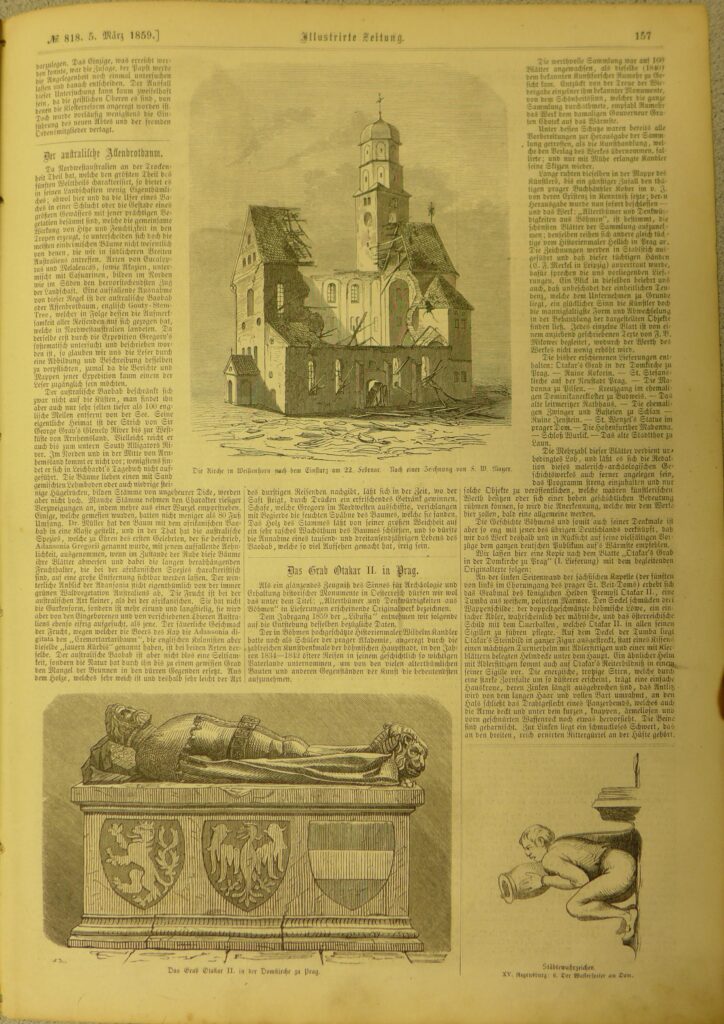

Ein solch gravierendes Ereignis wie der Einsturz einer Kirche mit so vielen Opfer fand auch schon 1859 ein breites Interesse und wurde in der gerade beginnenden Tagespresse publiziert.

Eine erste „genaue Beschreibung des Einsturzes der Kirche zu Weißenhorn am 22. Februar 1859″ erschien in Ulm 1859 bei Gebrüder Ling in zwei Auflagen, die mit einer geschichtlichen Einleitung über die Stadt und ihre Bewohner, die hervorragendsten Gebäude, den großen Christoph u. s. w. das Ereignis erzählt und von dem noch in Weißenhorn manche Exemplare vorhanden sind.

Im „All. Neu-Ulmer Anzeigeblattes“ vom 2. März 1859 annoncierte Paul Deibler:

Mit Bezugnahme auf die in der Augsburger Abendzeitung Nr. 55 enthaltene der Ulmer Schnellpost entnommenen Correspondenz, d. d. Weissenhorn am 22. Febr. (den Einsturz der hiesigen Pfarrkirche betreffend) erlaube ich mir als der einzige hiesige Bautechniker neben dem Maurermeister Kerner, allen meinen Freunden und Bekannten, sowie meinen Mitbürgern berichtigend u. nur zur Steuer der Wahrheit hiemit bekanntzugeben, dass ich zu einem technischen Gutachten über den baulichen Zustand der eingestürzten Stadtpfarrkirche dahier von keiner Seite weder am verflossenen Sonntag, noch auch früher aufgefordert wurde, und daher auch dem angeblichen Ansinnen des Maurermeisters Kerner auf Schließung der Kirche weder entgegengetreten sein kann, noch entgegengetreten bin.

Weissenhorn, den 25. Februar 1859

Deibler, Maurermeister.

Die „Neue Augsburger Zeitung“ brachte in Nr. 77 vom 18. März 1859 folgende Notizen:

Weißenhorn, 16 März. Mit tiefer Rührung und innigstem Dankgefühle theile ich Ihnen mit, dass heute 300 fl. aus der königl. Cabinettskasse (und zwar 200 fl. von Sr. Maj. dem König Max und 100 fl. von Ihrer Maj. Königin Marie) dahier ankamen zur Unterstützung der beim Einsturze unserer Pfarrkirche Verunglückten und Beschädigten. Der Dank für diese hohe königliche Gnade in dem Herzen der vom Unglück schwer heimgesuchten Weissenhorner.

Weißenhorn, 16. März.

Dem Maurergesellen Paul Deibler wurde gestern durch ein Schreiben des kgl. Ldg. Roggenburg wegen seiner am 22. v. Mts. in der Pfarrkirche dahier unmittelbar vor deren Einsturz an den Tag gelegten Besonnenheit und Entschlossenheit, wodurch ein größeres Unglück verhütet wurde, die Anerkennung der kgl. Regierung ausgedrückt.

Nr. 66 derselben Zeitung, Jahrgg. 1860, veröffentlichte den Verhandlungsbericht gegen Stadtpfarrer Hitzler (siehe juristische Aufarbeitung)

Weitere Zeitungsberichte erfolgten im „Neu-Ulmer Anzeiger“ vom 2. März 1859, Nr. 17, im „Iller Landboten“ vom 5. März 1859, Nr. 10, und in der „Neue Augsburger Zeitung“ vom 6. März 1860, Nr.66, und 77.

Selbst die damals weit verbreitete „Leipziger Illustrierte Zeitung“ veröffentlichte einen Bericht über das Unglück, verbunden mit der Illustration durch einen zeitgenössischen Holzschnitt.

Zum 75. Jahrestag des Unglücks am 22.02.1934 veröffentlichte die ‚Weißenhorner Nationalzeitung‘ (ehemals ‚Neu-Ulmer Anzeiger‘) einen Artikel über den Einsturz und am 27.02.1934 einen Bericht über den Vortrag von Pf. Anton Heinle.

Die juristische Aufarbeitung

Wenn ein solches Unglück stattfindet, stellen sich natürlich damals wie heute die Fragen: ‚Wer ist schuld?‘ und ‚Hätte man das Unglück verhindern können?‘ Bayern war 1859 schon ein moderner Rechtsstaat und seit der Mediation 1848 lag die Rechtsprechung einzig in staatlicher Hand.

So erhob Staatsanwalt Freiherr von Pechmann Anklage gegen den Stadtpfarrer Markus Hitzler wegen fahrlässiger Tötung bzw. Körperverletzung. Für die Angabe bei Holl, der Stadtpfarrer sei in Untersuchungshaft genommen worden, konnte keine Bestätigung gefunden werden.

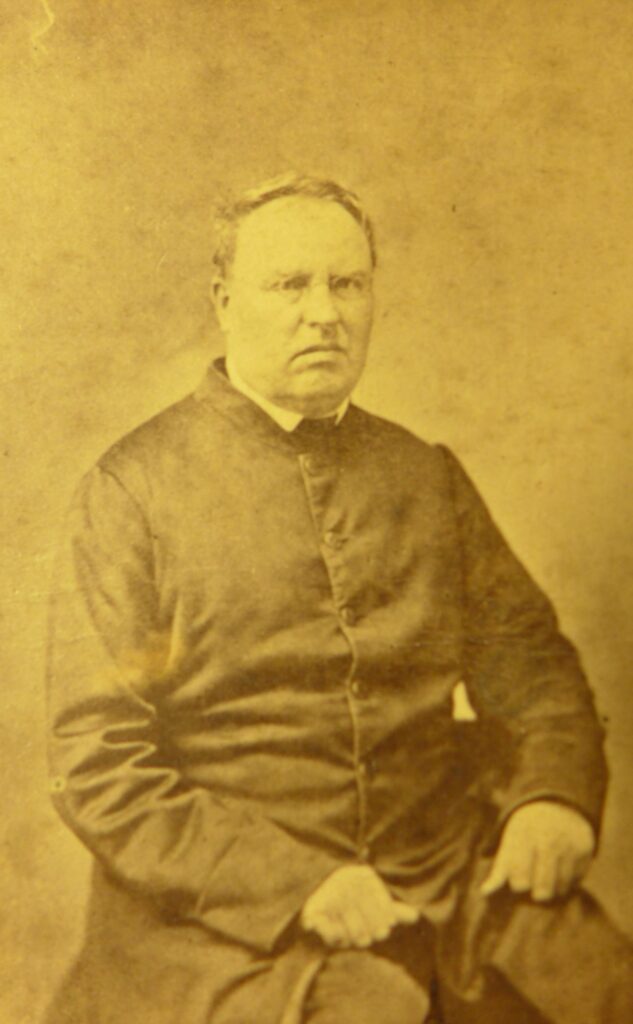

Stadtpfarrer Markus Hitzler wurde als Sohn eines Metzgermeisters am 21.08.1816 geboren. Er stammte aus Lauingen und kam 1852 als Nachfolger von Stadtpfarrer Bisle hierher. Er war in Weißenhorn Stadtpfarrer bis zu seinem Tode am 12.12.1869. Am 14.12.1869 wurde er beerdigt. Er war hierdurch der Erste, dem in der neuen Kirche der Leichengottesdienst gehalten wurde. Ein wiederholter Schlaganfall hatte nach dreitägigem Krankenlager das Herz des 53-jährigen Mannes zum Stillstand gebracht.

Richtig war, dass Maurermeister Kerner den Stadtpfarrer im August 1855 auf die kranken Säulen aufmerksam gemacht hatte. Allein eine unmittelbare Gefahr glaubte der Pfarrer weder aus dieser noch aus einer späteren Bemerkung am 18. Februar herauszufinden. Der Stadtpfarrer habe noch am 20. Februar von Sprüngen, die ins Mauerwerk eingedrungen sind, nichts wahrgenommen. Sicher ist auch, dass Maurermeister Kerner schon seit einiger Zeit den Antrag gestellt hatte, die Kirche zu schließen, weil es seines Dafürhaltens an Anzeichen nicht fehle, die einen nahen Einsturz als nicht unwahrscheinlich befürchten ließen.

Von den Anhängern Kerners gab es bittere Vorwürfe und es erwuchsen dem beliebten Stadtpfarrer einige Anfeindungen. Da das Verhältnis zwischen Kerner und dem Stadtpfarrer bekanntermaßen nicht das beste war, wurde Kerners Verhalten auch als Rachsucht dargestellt.

Es bleibt noch festzustellen, dass Maurermeister Deibler kein Gutachten über den baulichen Zustand der Stadtpfarrkirche abgelegt hat, wie von mancher Seie behauptet wurde. Er hat daher am 02.03.1859 im „Neu-Ulmer Anzeiger“ eine Erklärung veröffentlicht, dass er zur Steuer der Wahrheit bekanntgebe, dass er zu einem technischen Gutachten über den baulichen Zustand der eingestürzten Pfarrkirche von keiner Seite am Sonntag, den 20. Februar oder auch noch früher aufgefordert wurde und daher auch dem angeblichen Ansinnen des Maurermeisters Kerner nicht entgegengetreten sei.

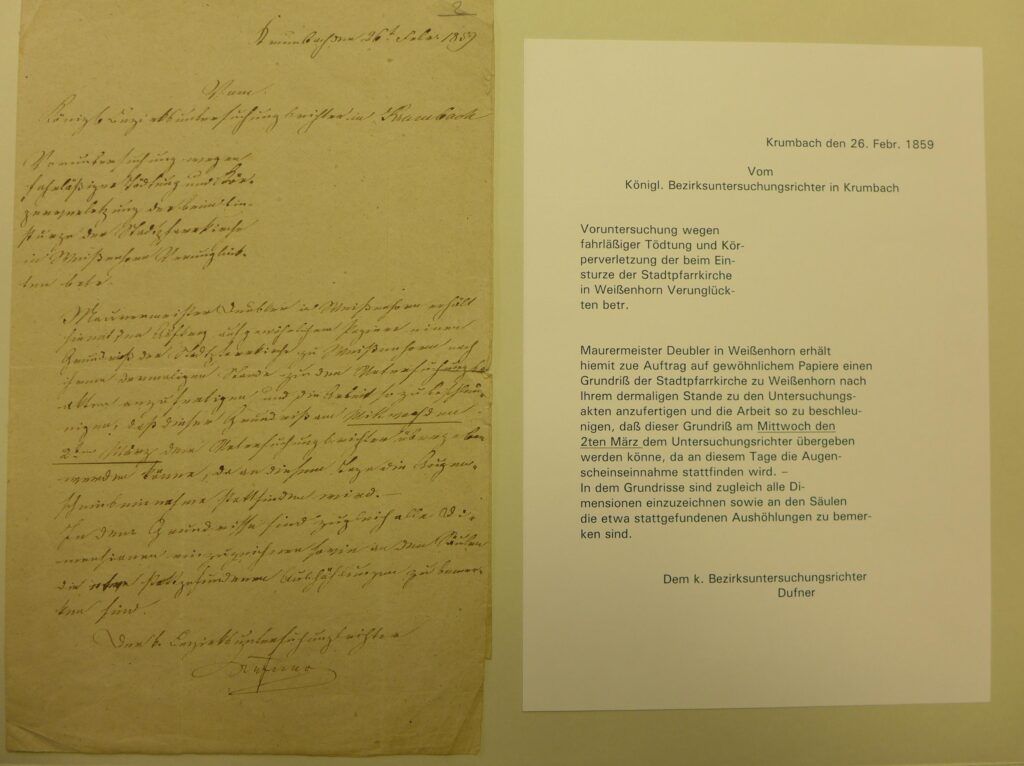

Maurermeister Deibler erhielt am 26.02.1859 den Auftrag des Bezirksgerichts Memmingen zur Anfertigung von Bestandsplänen, die innerhalb von nur 4 Tagen bis zum Ortstermin am 02.03.1859 fertig sein mussten, eine bei damaliger Zeichen- und Aufmaßtechnik eine ambitionierte Vorgabe! (Pläne unter ‚Die alte Stadtpfarrkirche‘). Zu den anzufertigenden Plänen gehörte auch eine Skizze über die in der Säule vorgenommenen Aussparungen, die zeigt, dass der Querschnitt der Säule um 40% verringert wurde (siehe oben).

Am Mittwoch 29.02.1860 08:00 Uhr fand vor dem Bezirksgericht Memmingen die Gerichtsverhandlung statt und dauerte bis Donnerstag früh 11:30 Uhr.

Zuerst wurden die 8 vorgeladenen Zeugen, nachdem der Stadtpfarrer mit seinem Vertheidigungsvortrag abgehört war, vernommen, die sich teilweise in Widersprüche gegen ihre Voruntersuchung verwickelten. Ein Maurermeister aus Weissenhorn, der nicht als Zeuge geladen war, stellte sich selbst zur Vernehmung; er stand mit dem Herrn Stadtpfarrer nicht im besten Verhältnisse, wie er selbst als Zeuge angab. Er deponierte, dass er den Stadtpfarrer auf die große Gefahr eines Pfeilers in der Kirche aufmerksam gemacht habe. Das Publikum entnahm aus diesem nicht berufenen Zeugnisaussager, der, weil nicht vorgeladen, nicht beeidigt wurde, etwas Rachsüchtiges. Der Stadtpfarrer widersprach seiner Angabe. Der Staatsanwalt Herr Freiherr von Bechmann betontein seinem Vortrage vorzüglich die öfter an den Stadtpfarrer ergangen sein sollenden Mahnungen an die Gefährlichkeit des Pfeilers und sagte: Als Pfarrer und Vorstand der Kirchenverwaltung hätte er Vorsorge treffen sollen zur Verhütung des Unglücks, wodurch 12 Personen getötet und 9 beschädigt wurden. Der Staatsanwalt verurteilte den Stadtpfarrer wegen großer Fahrlässigkeit und Sorglosigkeit auf 6 Monate Gefängnisstrafe. Bei der Verhandlung wurden 24 Stunden lang Gutachten von mehreren Baubehörden über den ursprünglichen Bau der Kirche, welche ihn schon von Anfang an nicht meisterhaft darstellten und von mehreren Gerichtsärzten über die 12 Toten und 9 Beschädigten verlesen. Der Advokat Dr. Barth von Augsburg verteidigte den Stadtpfarrer auf eine so gründliche, gelehrte und allgemein ansprechende Weise, wie man es nur von diesem äußerst gelehrten Manne erwarten konnte und sprach ihn frei von aller Schuld, indem er hervorhob. Dass Herr Stadtpfarrer gerade durch Entfernung eines Wasserbeckens, welches dem Pfeiler sehr schadete, die größte Vorsorge getroffen hätte und den Einsturz der Kirche konnte er ebenso wenig wie niemand voraussehen. Heute Nachmittag 3 Uhr eröffnete der Gerichtshof das Erkenntnis und sprach den Angeklagten frei auf den Grund einer nicht an ihn so ernstlich und gefährlich gemachte erwiesenen Mahnung und unmöglichen Voraussicht des Kircheneinsturzes“.(Neue Augsburger Zeitung, Nr. 66 Jahrgang 1860)

Hiermit war das Gerichtsverfahren abgeschlossen und der Pfarrer rehabilitiert. Das Urteilsbuch ist als Abschrift im Stadtarchiv vorhanden. In der Urteilsbegründung wird sehr detailliert auf den Zustand der Säulen gemäß Obergutachten der Technike Stengel und Hoffmann eingegangen und dargelegt, dass die erste Säule durch die vielfach eingebrachten ‚Aushauungen‘ und die schon beim Bau fehlerhaft gemauerten Steie mit zu großen Sztoß- und Lagerfugen sowie Auffüllung des Säuleninneren nur mit Steinbrocken und Mörtel nicht mehr genug Tragkraft gehabt hätte und so durch die große Auflast in sich zusammengebrochen wäre.

Nach dem Einsturz

Noch am Tag des Einsturzes, dem 22.02.1859, verfügte der Bürgermeister auf Anordnung des LG Roggenburg, dass der Zutritt zur Kirchenruine für Aufräumarbeiten ausschließlich Maurermeister Deibler und Zimmermeister Gaiser gestattet sei und alle anderen sich fernhalten müssen. Maurermeister Kerner und Zimmermeister Bettighofer mussten den Erhalt der Anordnung quittieren.

Am 24.02.1859 kam der Baubeamte Hofmann, um die Kirche zu inspizieren und die Ursache zu ermitteln. Landrichter Behringer beabsichtigte, zusätzlich Freiherr von Stengel in die baupolizeiliche Untersuchung einzubinden und bat um Benachrichtigung von dessen Ankunft, die für den 25.02.1859 in Sachen Rathausneubau avisiert war. Stengel gab am 26.02.1859 das Gutachten ab, welches aber leider in den Akten nicht enthalten ist.

Am 27.02.1859 ordnete das LG Roggenburg den Abbruch der noch stehenden Bauteile der Kirchenruine bis auf den Turm, den Chor und die Sakristei an. Der Blitzableiter am Turm müsse wieder hergestellt werden. Anschließend sei die Kirche zu umzäunen und gegen Zutritt abzusichern. In einer gemeinsamen Sitzung von Magistrat und GB wurden die Arbeiten am 28.02.1859 beschlossen und noch am gleichen Tag vom kgl. Baubeamten Körber aus Illertissen vor Ort angeordnet.

König Max von Bayern spendete am 14.03.1859 200 fl und seine Frau Königin Marie 100 fl aus der königl. Cabinettskasse zur Unterstützung der beim Einsturz der Pfarrkirche Verunglückten und Verletzten7. Hierfür wurde ihnen in einer Zeitungsnotiz am 18.03.1859 in der Neuen Augsburger Zeitung öffentlich gedankt. Die Summe wurde nach einem Vorschlag der Stadt auf die Familien der zu Schaden gekommenen Personen anteilig ausbezahlt.

Die Liedertafel Immenstadt sammelte bei einer musikalischen Veranstaltung 42 fl für die Hilfsbedürftigen. Hierfür wurde ihr am 14.03.1859 öffentlich gedankt.

Dem Maurergesellen Paul Deibler wurde durch ein Schreiben vom 16.03.1859 des kgl. LG. Roggenburg wegen seiner in der Pfarrkirche unmittelbar vor deren Einsturz an den Tag gelegten Besonnenheit und Entschlossenheit, wodurch ein größeres Unglück verhütet wurde, die Anerkennung der kgl. Regierung ausgedrückt.

Eine öffentliche Belobung wurde für tatkräftige Unterstützung bei den Aufräumungsarbeiten den Herren Karl Liebhaber, Schmiedgeselle von Weißenhorn, Joh Nep. Probst, Kaminkehrmeister, Thomas Martin, Söldner, Moritz Grünwied, Zimmermann, Anton Wörz und Josef Wörz, Maurergesellen, besonders auch Friedrich Kollmann, Küfer. Der Goldarbeiter Kurz hatte wesentlich zur Beruhigung der Bevölkerung beigetragen dadurch, dass er tatkräftig dem Gerücht entgegentrat, dass auch der Turm zu wanken beginne. Von Grafertshofen haben sich verdient gemacht die Herren Pius Forster, Dominikus Zeller, Matthias Egner, Anton Gruber, Xaver Briechle, Alois Neumair, Josef Zeller, Alois Bauer, von Wullenstetten Karl Stocker und von Biberachzell Jakob Jehle. Der Stadtmagistrat sprach ihnen unterm 24. Februar 1859 im Ulmer Landboten hierfür öffentlichen Dank aus.

Die Kirchenruine wurde noch 1859 weitgehend abgetragen. Es wird vermutet, dass der Schuttberg aber noch längere Zeit liegen blieb, denn erst nach der Entscheidung für den Kirchenneubau wurde der Schutt in den Stadtgraben verfüllt. Schuttreste wurden auch bei den archäologischen Untersuchungen während der Sanierung der Schlösser als Auffüllmaterial unter dem Fußboden des Fuggerschlosses gefunden.

Beim Abbruch der westlichen Emporen wurde die Orgel geborgen. Burkhart schreibt in seiner ‚Geschichte der Stadt Weißenhorn‘: ‚Die von Orgelbauer Sauter, Mindelheim, erbaute Orgel wurde für 800 Gulden an die Pfarrei Behlingen (Landkreis Günzburg) abgegeben‘8 Er sagt leider nicht, ob es sich hierbei um die alte Orgel der Stadtpfarrkirche oder um die (gemietete) Orgel der Interimskirche gehandelt hat.

Weil bei den Überlegungen zum Neubau der Pfarrkirche zunächst geplant war, den Chor der Kirche und den Turm stehen zu lassen und weiter zu verwenden, stand einige Zeit lang die Kirche als solcher Torso noch da. Wann diese Reste auch abgebrochen wurden, ist nicht dokumentiert.

Der Verbleib der Kirchenausstattung

Beim Abbruch der Kirchenruine wurden die unbeschädigten Ausstattungsteile geborgen. Manche wurden erhalten und fanden eine neue Verwendung. Von einigen kennen wir den Verbleib, andere wurden wohl verkauft oder auch entsorgt. Wo zumindest die beim Einsturz unbeschädigten Apostelfiguren der nördlichen Triforiumszone verblieben, ist unbekannt.

Der nach der Chorerweiterung 1711 neu erbaute Hochaltar, geweiht 1735, wurde abgebrochen und in der Interimskirche zum Teil aufgestellt. Nach seinerzeitigen Visitationsprotokollen ist er als ein herrliches Werk bezeichnet worden. Beim Einsturz der Kirche blieb er unbeschadet. Nach Auflassung der Interimskirche fiel der schöne Barockaltar der Verschleuderung und Zerstörung anheim.

Das große Altarbild „Maria Himmelfahrt“ von F. Rieger, Augsburg, wurde in der neuen Stadtpfarrkirche erhalten und gibt einen Anhalt über die Größe des Altares, der auch mit zwei überlebensgroßen, geschnitzten Figuren von S. S. Petrus und Paulus geschmückt gewesen war. Diese Figuren sind nicht erhalten geblieben.

Die ebenfalls erhalten gebliebenen Seitenaltarbilder wurden für die Altäre in der neuen Pfarrkirche übernommen, in der gleichen Reihenfolge wie sie in der alten Kirche aufgestellt waren. Das Rosenkranzaltarbild ist ebenfalls von F. Rieger, Augsburg, 1723 signiert. Die beiden folgenden Altarbilder der Hl. Anna und der schmerzhaften Mutter Gottes, sind Arbeiten von Dollenbacher, Unterbleichen und das der HI. Barbara von Konrad Huber.

In der Hl. Geist-Kirche befinden sich noch zwei größere Leinwandbilder, Maria Verkündigung und Christi Geburt, ebenfalls von dem Augsburger Maler F. Rieger.

Ferner gehörten die Chorstühle in der Hl.-Geist-Kirche auch dem Bestande der einstigen Kirche an.

Das erhaltene, große Kruzifix in der Kapuzinerkapelle ist ebenso ein ausdrucksvolles, barockes Schmuckwerk von der alten Kircheneinrichtung.

Das Heimatmuseum erhielt einige gute Ausstattungsstücke vom alten Kirchenschmuck, drei kleine Bilder mit Konsole, welche am Tabernakel des Choraltares angebracht waren und vier Reliquienschreine mit formschönen Metallrahmen. Inwieweit diese Kunstwerke ihren Weg in die Neukonzeption des Museums finden werden, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Kreuzigungsgruppe im südlichen Querhaus der neuen Kirche mit spätgotischem Kruzifix (um 1520) und Begleitfiguren Maria und Johannes (Ende 17./Anfang 18. Jhdt.) stammt ebenfalls noch aus der alten Kirche.

Die Weihnachtskrippe von Franz Xaver Steinle im Kulissenaltar der Stadtpfarrkirche stammt aus dem Jahr 1853/54. Es ist nicht bekannt, ob diese auch bereits in der alten Kirche aufgestellt war.

Vier Passionsgemälde von Konrad Huber: Jesus am Ölberg, Verspottung, Geißelung, Kreuztragung, um 1800 von Konrad Huber, befinden sich an der Wand des südl. Querhauspolygons. Auch hier ist nicht bekannt, ob diese auch zur Ausstattung der alten Kirche gehörten.

Ein Renaissancegemälde ‚Maria auf Wolken‘, eine Prozessionsstange der 1782 aufgelösten Rosenkranzbruderschaft, mit Figuren St. Dominikus und St. Katharina von Siena und ein Votivbild auf das von Albrecht Fugger gestiftete und 1681 vollendete Kapuzinerkloster ‚Maria mit dem Kind, begleitet von Patronen des Klosters: Hll. Josef, Sebastian, Franz v. Assisi, Kapuzinerheiliger mit Lilie, 1980 restauriert), früher im südl. Querhaus, sind derzeit deponiert.

Verschiedene Skulpturen aus der alten Kirche befinden sich teilweise in hiesigem Privatbesitz, von edlem Schnitzwerk des Choraltares sollen sich noch Bestände im Schloss Mittelbiberach (Wttbg.) im Besitze der Familie von Brandenstein befinden.

Die Ölberggruppe, die sich außen an der Nordwand der alten Kirche befand, wurde ca. 1864 von der alten Pfarrkirche auf den alten Friedhof an die westliche Friedhofsmauer in der Achse gegenüber der Kapelle transferiert. Man erbaute hierfür eine Nische genau im Stil der neuen Kirche. Diese Ölbergkapelle wurde 1943 abgebrochen und entsorgt. Leider gibt es kein Foto der Ölbergkapelle, der Standort war aber noch im Kataster 2014 eingetragen!

Sonst ist von der Ausstattung der alten Kirche wenig mehr erhalten geblieben.

- Heinle, Albert; Vor 90 Jahren, Zum Gedenken an den Einsturz der Pfarrkirche in Weißenhorn am 22.02.1859; Der Gänsgückeler, 1949/4, 1949/5, 1949/6 ↩︎

- Heinle, Anton; Beiträge zur Geschichte des Kircheneinsturzes in Weißenhorn am 22.02.1859; Mitteilungen des Museumsvereins Weißenhorn, 1934/3, 1934/4, 1934/5 ↩︎

- Heinle, Anton; Altes und Neues vom Kircheneinsturz 1859; Mitteilungen des Museumsvereins Weißenhorn, 1913/53, 1913/54, 1913/55 ↩︎

- Joseph Holl, Geschichte der Stadt Weißenhorn, Neudruck 1983 nach der Ausgabe von 1904, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- NN; Über den Einsturz der Pfarrkirche zu Weißenhorn; Mitteilungen des Museumsvereins Weißenhorn, 1928/4 ↩︎

- Anmerkung des Verfassers, Arch. Günther ↩︎

- Andere Quellen sprechen von 500 fl. Im Akt A 59-32 sind eindeutig 300 fl aufgeführt. ↩︎

- Nach Burkhart: ‚nach freundlicher Mitteilung v. Pfarrer Kempter, Behlingen ↩︎