Die alte Stadtpfarrkirche

Die Geschichte der Stadtpfarrkirche ist der Übersicht halber in Abschnitte unterteilt:

Einsturz der Stadtpfarrkirche am 22.02.1859

Planung und Bau der neuen Stadtpfarrkirche

Die Ausstattung der Stadtpfarrkirche (in Bearbeitung)

Inhalt

Vorbemerkung

Die alte Stadtpfarrkirche, vermutlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut, stürzte am 22.02.1859 während eines Gottesdienstes ein – das größte Unglück der Stadtgeschichte. Was wissen wir über die damaligen Vorgänge?

Die Baugeschichte der alten Kirche ist nie richtig erforscht worden. Die vorhandenen Archivalien sind spärlich und lassen viel Interpretationsspielraum. Auch Habel 1geht weitgehend von Vermutungen und Einordnungen aufgrund kunstgeschichtlicher Vergleiche aus. Bauzeitliche Pläne existieren nicht.

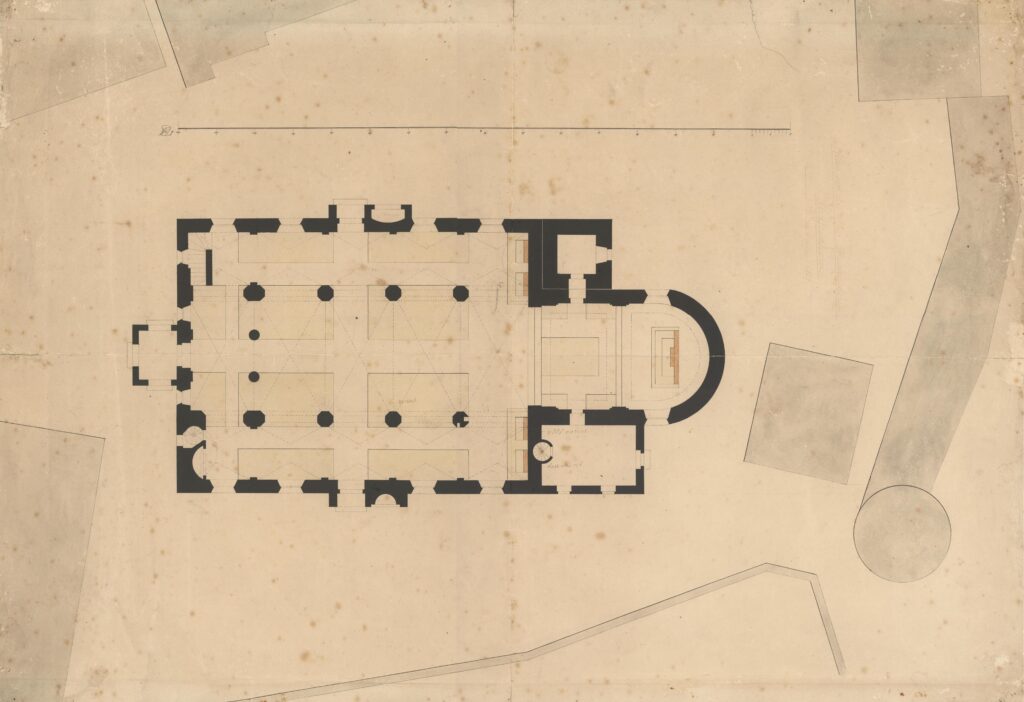

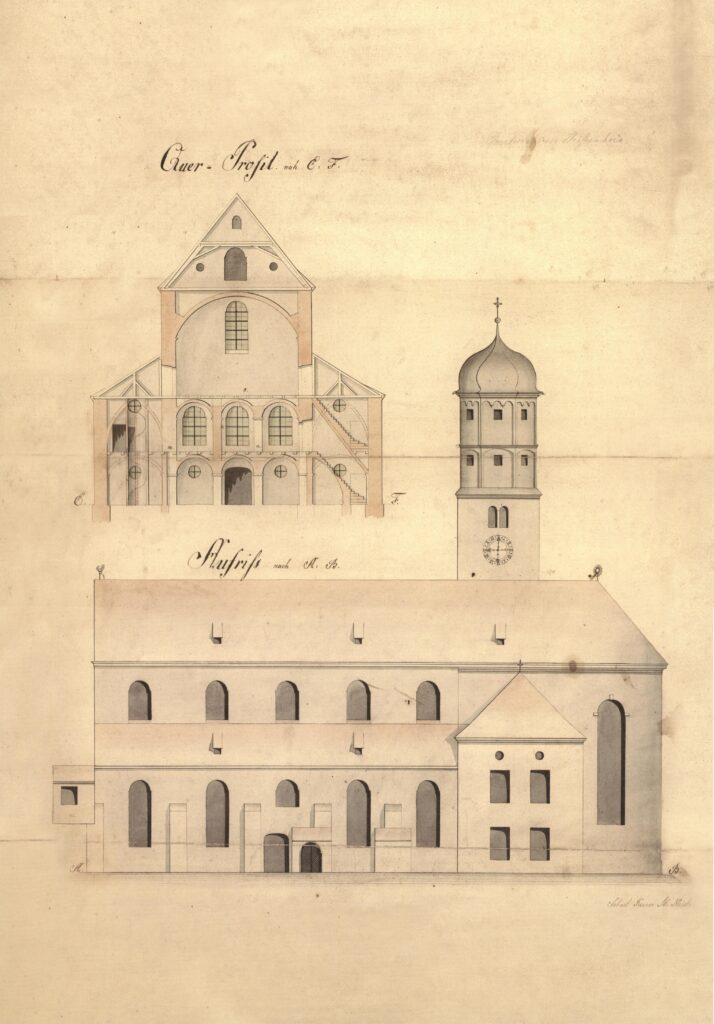

Es sind im Stadtarchiv einige Zeichnungen aus dem 19. Jhdt. vorhanden, die aber mit der zeittypischen Ungenauigkeit gezeichnet wurden. Auch die Bestandspläne der Kirche, die nach dem Einsturz 1859 gezeichnet wurden, stimmen untereinander nicht überein. Grundriss, Schnitt und Ansicht sind einzeln gezeichnet und nicht zusammen entwickelt. Große Teile der Kirche waren nach dem Einsturz auch nicht mehr vorhanden und wurden also ergänzt. Viele Punkte waren auch nicht mehr gefahrlos erreichbar, entsprechende Fernmesssysteme gab es noch nicht. Es wurde versucht, aus diesen Unterlagen eine glaubhafte Bestandszeichnung zu entwickeln, die keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit erhebt.

Beim Neubau der Kirche wurden große Teile der alten Kirche überbaut. Die außerhalb des Neubaus liegenden Teile wurden nicht vermessen. Im Urkataster 1823 ist die Kirche zwar eingemessen, aber auch mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet, die aus den damaligen Mess- und Zeichnungsmethoden herrührt.

Bei der Umgestaltung des Kirchplatzes 1985 wurden die Fundamente der alten Kirche zwar freigelegt, leider unterblieb aber eine wissenschaftliche archäologische Untersuchung. Hans Burkhart und Kilian Gauß haben damals zwar fleißig gegraben, aber wenig gemessen und fast nichts dokumentiert. Die wenigen Maßskizzen lassen sich nicht mit hinreichender Genauigkeit in die tatsächlichen Lagen einfügen. In seinem Buch2 hat Burkhart 1988 aus den Grabungsergebnissen einen Bauphasenplan entwickelt, der zwar denkbar erscheint, sich aber nicht wissenschaftlich belegen lässt.

Burkharts Annahme eines frei stehenden Kampanile in der romanischen Bauphase 1 ist weder durch Fundamentfunde belegt noch findet sie in der Baugeschichte dieser Region ein Pendant. Burkhart geht auch von einem quadratischen romanischen Grundriss mit Seitenschiffen aus, den er aufgrund seiner Funde und Aufzeichnungen nicht belegen kann. Habel hingegen geht von einer Anfügung der Seitenschiffe im 3. Viertel des 15. Jhdt. aus, bleibt aber auch eine Quelle oder einen Beweis schuldig.

Die zweimalige Erweiterung des Chorraumes ist gesichert, allerdings nicht deren Umfang.

Die dargestellten Pläne und Bauphasen sind daher unter einem gewissen Vorbehalt anzusehen und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

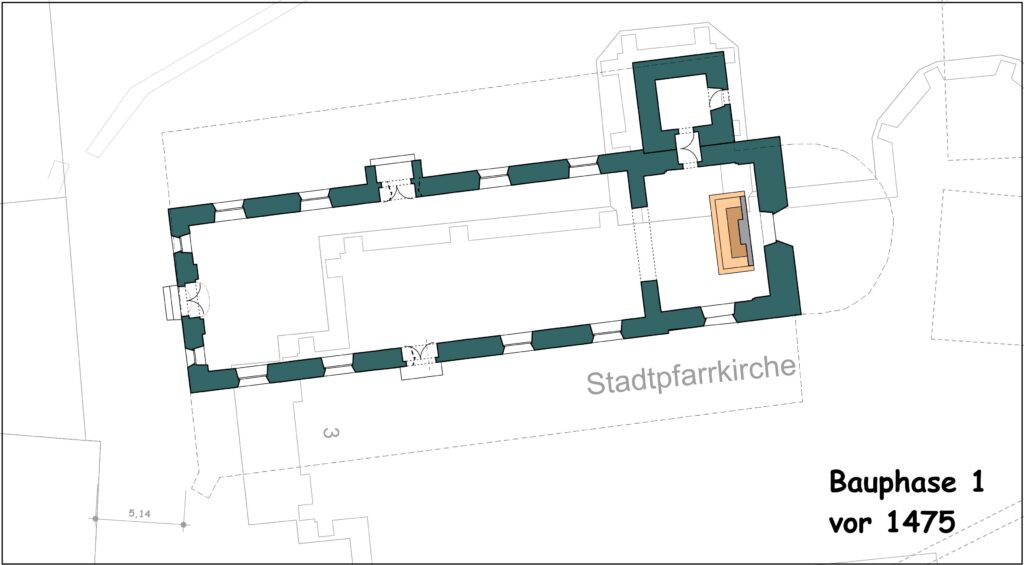

Bauphase 1 – bis ca. 1475

Nach den überlieferten Plänen analysiert Habel3 die alte Stadtpfarrkirche nach den Grundrissproportionen als spätromanischen Bau aus der 1. Hälfte des 13. Jhdts. Das Langhaus von 5 Jochen wurde vermutlich erst im letzten Viertel des 15. Jhdts. mit Seitenschiffen versehen.

Die Kirche besaß eine Krypta, die mehrmals erwähnt wird und die als Grablege diente. Leider ist diese Unterkirche beim Bau der neuen Kirche nicht erhalten oder zumindest dokumentiert worden. Auch lassen die 1859 gezeichneten Bestandspläne keinen Zugang zu dieser Krypta erkennen. Ein Säulenstumpf aus der Gruftkirche ist im Heimatmuseum aufbewahrt4. Über einer quadratischen Basis erhebt sich eine unregelmäßig achteckige Säule. In der Krypta waren drei Altäre und auch die Neuffengruft. Eine von dort weggebrachte Grabplatte trägt außer Schild und Helm eine lateinische Inschrift; sie lautet übersetzt: „Es ist gestorben Herr Albrecht von Neuffen, Graf zu Marstesten, nach der Geburt Christi Tausenddreihundert und sechs Jahr am St. Ulrichstag“ (04.07.1306).

Die erste Erwähnung findet die Kirche 1301, als Gottfried von Neuffen, Bruder des Ortsherren Albrecht von Neuffen, Pfarrer in Weißenhorn und später Domkapitular in Augsburg, am 25.01.1301 zwei Altäre für die Stadtpfarrkirche und ein Frühmeß-Benefizium stiftet. Er verleiht seinem Bruder und dessen Nachkommen das Patronatsrecht.

Im Jahr 1328 kam die Katholische Pfarrei, deren Kirchensatz und das Patronatsrecht, durch den letzten und berühmtesten Neuffen, Graf Berthold von Graisbach und Marstetten, für 210 Jahre an das Kloster Kaisheim unter Abt Ulrich II. Zoller. Die Einverleibungsurkunde vom 12. 8. 1332, ausgestellt von Bischof Ulrich von Schöneck, lautet: „Ecclesiam parochialem in Grabrehtshofen et in Wissenhorn, quae sunt unicum beneficium et tamquam matrix et filia veraciter sunt connexae, incorporamus„. Zu Deutsch: „Man hat vereinigt die Pfarreien in Grafertshofen und in Weißenhorn, welche miteinander ein Benefizium ausmachen und wie Mutter und Tochter verbunden sind“. Daraus schloss man lange, dass Grafertshofen die Mutterkirche sei. Dies ist ein Irrtum, weil es sich hier um eine in der altlateinischen Sprache übliche Form der Überschneidung, um einen sog. Chiasmus (vom griech. Chi, X) handelt, also um die verschränkte (chiastische) Stellung einander entsprechender Satzglieder.5

In städtischem Besitz ist auch ein Ablassbrief des Papstes Klemens VI. (1342-1352) vom Jahr 1343 mit schön gemalten Initialen, desgleichen ein solcher vom Jahr 1461 des Papstes Pius II. (1458-1464).

Stiftung einer Mittelmeß 1381 durch hiesige Bürger; Confirmierung durch Bischof Burkhart 1381. Das Kloster Kaisheim hatte das Präsentationsrecht. Der Mittelmeßherr hatte in der Pfarrkirche seinen eigenen Altar. Er hatte seine Wohnung bei der Kirche an der Stadtmauer neben der Schule.

1416 wurde die Priesterbruderschaft gestiftet.

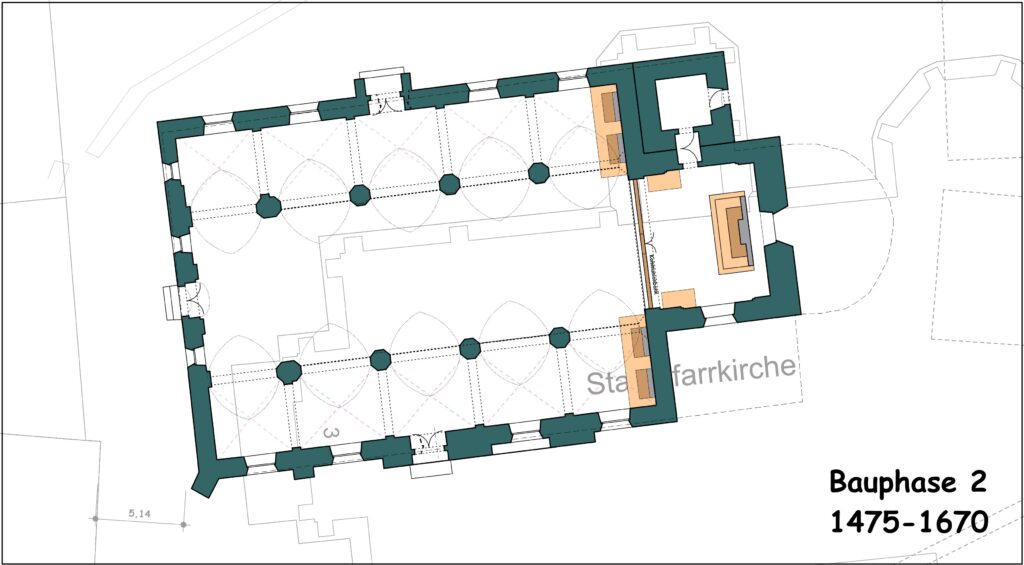

Bauphase 2 – 1475 bis1670

Im 3. Viertel des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche unter Jörg von Rechberg renoviert, wahrscheinlich erst damals das Langhaus durch Seitenschiffe erweitert. Es entstanden quadratische Seitenschiffs- und doppelt so breite, oblonge Mittelschiffsjoche. Die achteckigen Pfeiler sind nach Habel in dieser Form sicher in spätgotischer Zeit einzuordnen. Um 1500 wurde die Kirche erhöht. Am 16.05.1509 stürzte bei diesen Bauarbeiten eine neue Abseite, „was die Höhe gemacht“ (= die erhöht, vielleicht gewölbt) wurde, ein (N. Thoman).

Für das Jahr 1520 vermerkt das Priesterbruderschaftsbuch die Bezahlung einer ‚Tafel‘ (eines gotischen Altars) für den Bruderschaftsaltar. Es ist also von einer gotischen Altarausstattung auszugehen6.

Nikolaus Thoman7 berichtet von einem Blitzeinschlag am 29.06.1524 in den Kirchturm. Außer einigen angebrannten Einrichtungsstücken entstand aber kein großer Schaden. Auch wurden bei einem Unwetter am 20.07.1533 viele Glasscheiben im Schloss und in der Kirche durch Hagelschlag zerstört.

Als das Kloster Kaisheim in Schulden geraten war, verkaufte der gelehrte Abt Konrad IV. Reuter (1509-1540) durch Vertrag vom 6. Mai 1539 die Patronate und Kirchengüter der Pfarreien Weißenhorn mit Grafertshofen und Bubenhausen an den edlen Herrn Anton Fugger.

Um die Kirche herum war wie üblich der Friedhof angelegt. Der Platz um die Kirche war aber recht beengt. So reichte der Platz schon Anfang des 16. Jhdts. nicht mehr für weitere Beerdigungen. Daher verlegte man schon sehr früh den Friedhof außerhalb der Stadt. In den Jahren 1538-39 wurde am jetzigen Standort ein neuer Friedhof angelegt und am 03.01.1542 geweiht, der heutige Alte Friedhof. Der Gottesacker bei der Pfarrkirche wurde nach und nach aufgelassen und nicht mehr belegt. Es ist nicht überliefert, wann dort die letzte Beerdigung stattgefunden hat.

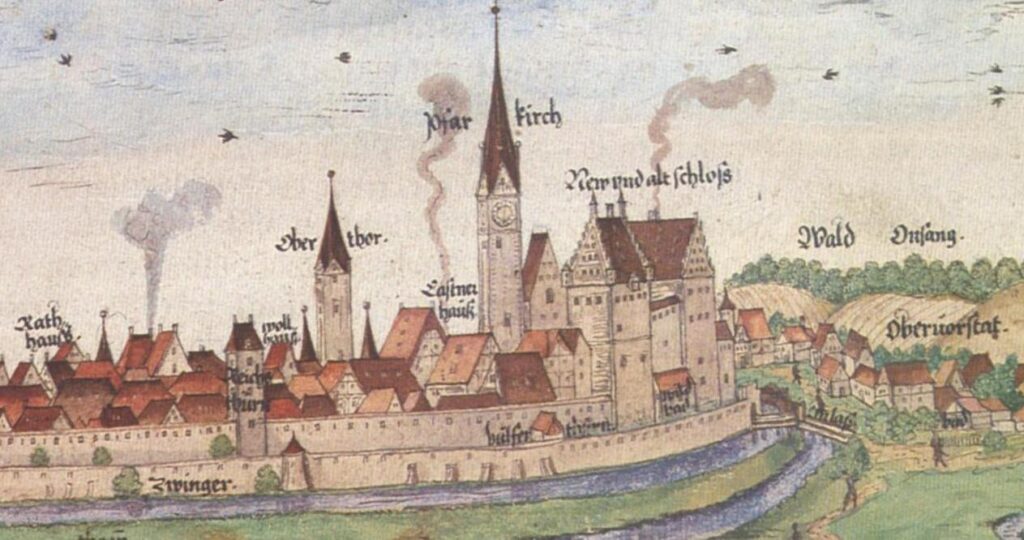

Die bekannte Stadtansicht von 1555 zeigt die Kirche mit einem hohen spitzen Turm, wie er auch an vielen Kirchen in Oberschwaben zu finden ist. Der Turm ist zwar überhöht gezeichnet, ansonsten aber ist die Zeichnung auch in Details glaubwürdig, z.B. die Erker am Dach des neuen Schlosses, die erst bei der Sanierung 2013 wieder entdeckt wurden. Auffallend ist hier jedenfalls, dass das Kirchendach keinen basilikalen Aufbau zeigt, sondern eher eine Hallenkirche darstellt. Das Westfenster der Kirche geht über die Traufkante, demnach könnte das Dach vom First ohne Obergaden über die Seitenschiffe abgeschleppt gewesen sein, so dass die Kirche erst bei der Erneuerung des Dachstuhls in Phase 4 seine basilikale Ansicht erhalten hätte.

Nach einem Visitationsprotokoll von 1594 hatte die alte Pfarrkirche 9 Altäre. Der Hochaltar war der sel. Jungfrau Maria geweiht, weitere Altäre dem Hl. Michael, der Jungfrau Maria (außerhalb des Chores), St. Ursula, allen Heiligen, St. Sebastian, St. Johannes Ev. und St. Vitus. Der 9. Altar St. Anna stand in der Krypta, war ruinös und wurde nur am Fest der Hl. Anna, St. Nikolaus und St. Pantaleon (27. Juli) benutzt. Ein weiterer Altar der Hl. Jungfrau stand außerhalb der Kirche.8 Keiner dieser Altäre ist erhalten geblieben.

Ungesichert ist der Umbau des Turmes von einem gotischen Spitzturm in eine barocke Haube. Für den 16.08.1564 verzeichnet ein Rechnungsbuch der Stadt Weißenhorn die Erneuerung der Turmkuppel mit Knopf, Kreuz und Fahne, durch Kupferschmid Bastian Hofherr, Ulm, und Schreiner Thoma Walbach, Weißenhorn. Eine weitere Rechnung über Renovierung und Erneuerung des Kirchturms und der Uhr liegt in Akt A 57-1 für das Jahr 1599. Anton H. Konrad nimmt dieses Jahr als Entstehungszeitpunkt der welschen Haube an9. In beiden Rechnungen ist jedoch von Renovierungen die Rede, nicht von einem neuen Turmaufbau. Eine eindeutige archivalische Antwort war bisher nicht zu finden.

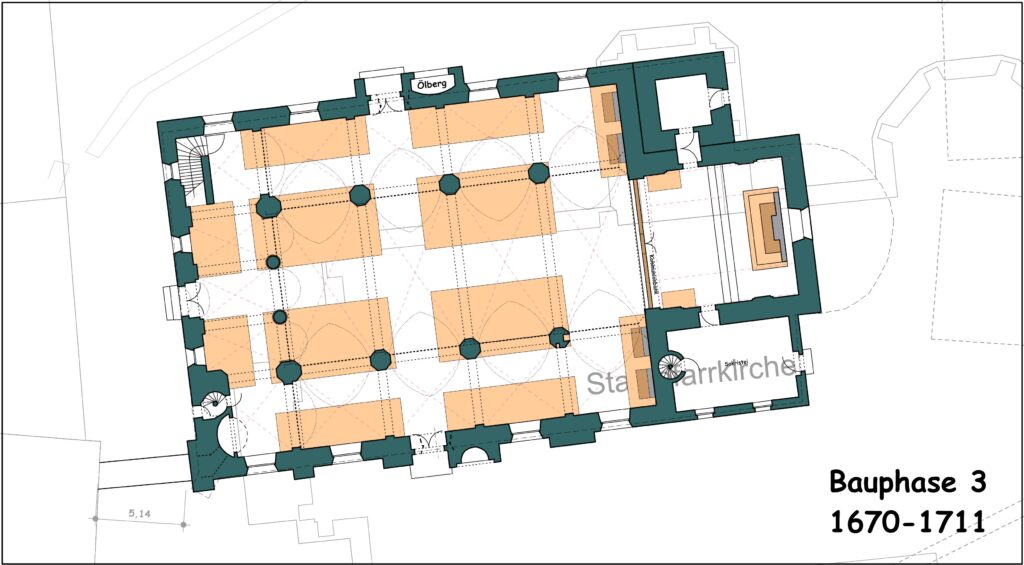

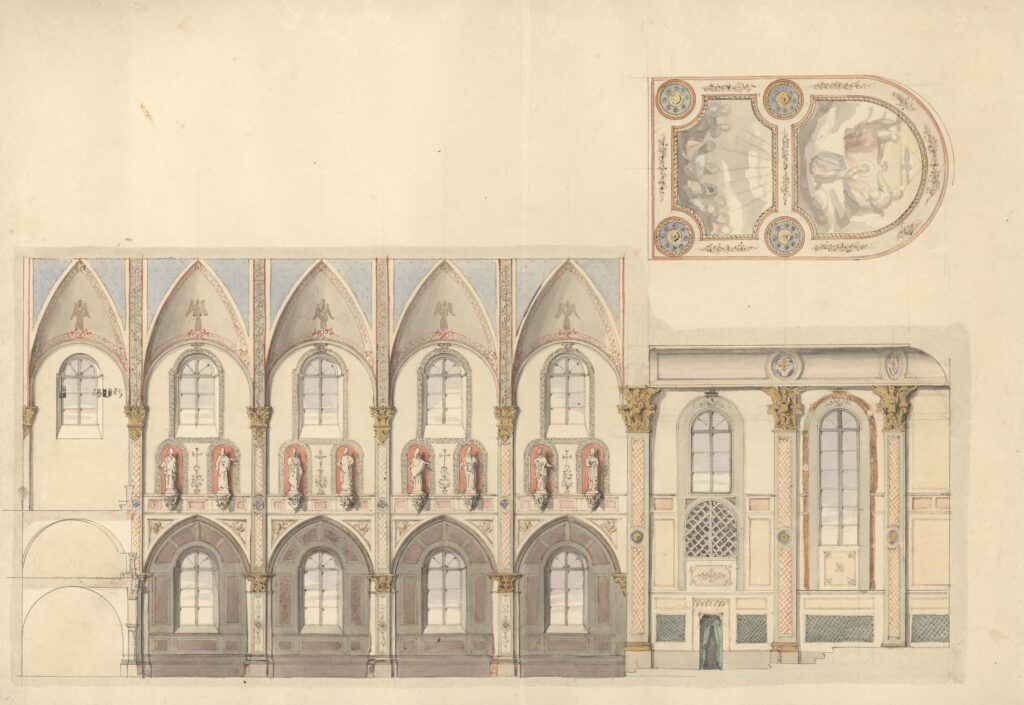

Bauphase 3 – 1670-1711

Eindeutig dokumentiert ist der barocke Umbau der Kirche. 1670 schreibt der Baumeister Christoph Weigl aus Ursberg: „Nachdeme alhießiger Pfarrkhürchen Tachstuel nothwendiger weiß abgetragen werdten müessen, ist ein newer auf das Langhauß allein vnd off die zwo neben seithen oder Gewelber dergleichen newe tachungen von blatten gemacht, daß Langhauß Etwas erhöcht, und Fennster beederseiths, oben auch gemacht, daß Chor aber maistenns weggebrochen, und in etwaß erweittert, und auch erhöcht zu werden den 8 Augusti 1670 der Erste Stain wider an gemeltem Chor angelegt worden.10..“ Demzufolge wurde der vordere Chorabschluss abgebrochen und etwas erweitert.

Damals wurden die Hochwände des zuvor flachgedeckten Mittelschiffs durch Lisenen gegliedert und erhielten je Joch zwischen Arkaden und Fenstern (also im Triforium) zwei Rundbogennischen mit Apostelfiguren, alle Fenster wurden eingezogen rundbogig verändert, das Mittelschiff erhielt Kreuzgratgewölbe, die Seitenschiffe (damals erst ? in der zitierten Urkunde heißen sie „Gewelber“) Stichkappentonnen. Der Chor war einschiffig, ein quadratisches Joch zwischen Turm im Norden und der barocken, zweigeschossigen Sakristei im Süden. Diese Beschreibung stützt die These, dass erst jetzt durch Erhöhung des Mittelschiffs ein basilikaler Aufbau mit Triforium erfolgte.

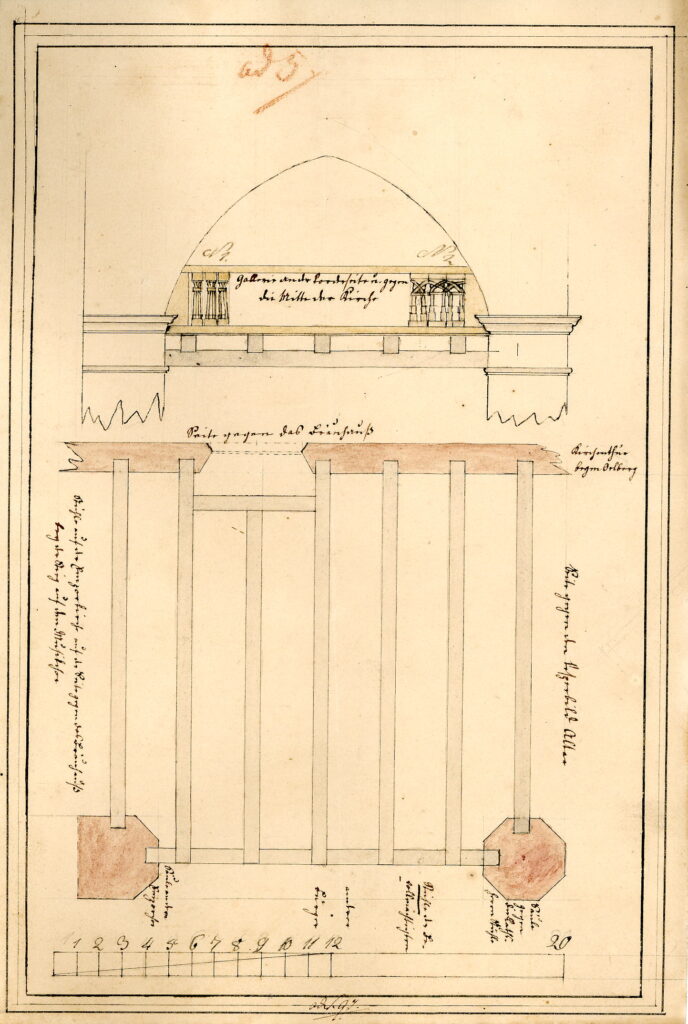

Im Zuge dieses Umbaus wurde die Empore auf Natursteinfundament angebaut. Diese „sei 64 Fuß (= 18,75 m) lang und 15 Fuß (= 4,40 m) breit, inclusiv des herrschaftlichen Chores; darüber befand sich die Musikbühne“ (Stadtarchiv A 59-16). Vermutlich im Zuge dieses Emporenbaus wurde ein direkter Zugang vom Neuffenschloss auf die Empore in Form einer überdachten Brücke mit ca. 5 m Spannweite hergestellt. Die Lage des Übergangs im Katasterplan stimmt aber nicht mit der bei der Sanierung der Schlösser aufgefundenen tatsächlichen Lage überein.

Unter Pfarrer Vogel erhielt die Kirche neue Altäre. Der große figurenreiche Hochaltar, der bis zum Einsturz der Pfarrkirche stand, wurde damals neu gebaut. Dazu kamen sechs Nebenaltäre, der Barbara-Altar, der zur Vorsegnung der Wöchnerinnen, dann St. Michael, Sebastian, Vitus und der Altar für die Rosenkranzbruderschaft. Am 14. Mai 1673 kam Weihbischof Kaspar Egg aus Augsburg mit seinem Sekretär Dr. Schwab, nahm im Schlosse Wohnung und weihte am nächsten Morgen die sieben Altäre.11

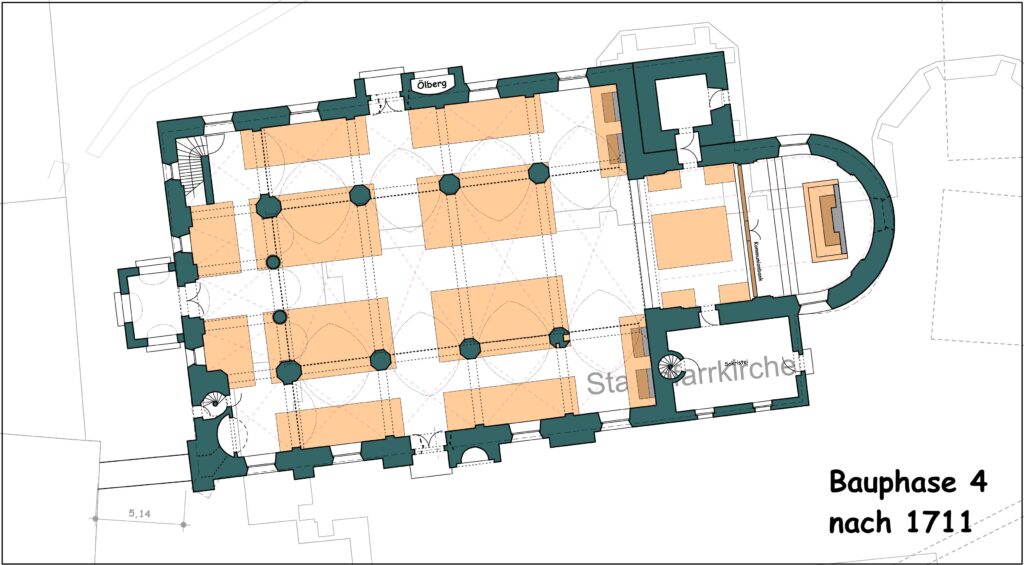

Bauphase 4 – nach 1711

Im Jahr 1711 wurde der vordere Chor durch eine neue, sehr tiefe Apsis auf Ziegelfundament erweitert. Als Erbauer wird Stadtpfarrer Lucas Kuile (1703-1723) genannt. Bauteile aus dieser Kirche befinden sich in der Archäologischen Sammlung.

1726 wird über die Erbauung einer Familiengruft der Fugger verhandelt. Im Vergleich zwischen der Stadt und der Herrschaft wird 1770 das Anrecht der Herrschaft auf das Oratorium festgeschrieben.

Baumaßnahmen im 19. Jahrhundert

1812 wurde das Christophorusgemälde am Kirchturm renoviert. Leider konnte noch nicht herausgefunden werden, seit wann überhaupt diese für die Stadtpfarrkirche typische Riesenfigur am Kirchturm angebracht ist. Der Akt A 58-9 enthält eine Spendenliste über Zuwendungen zur Erneuerung des Christophorus-Bildes am Kirchturm. Von 193 Spendern wurden insgesamt 64 fl 47 x gesammelt, weiter 10 fl 3 x hatte (ich?) dazugegeben, so dass die Kosten ausgeglichen wurden. H. Huber (Konrad Huber?) erhielt 44 fl für das Malen.

1820 wurden Überlegungen zur Reparatur der Orgel angestellt. Die Arbeiten wurden aber nicht durchgeführt.

1827 plante man, um das Fassungsvermögen der Kirche zu erhöhen, Emporen in die Seitenschiffe einzubauen. Diese wurden jedoch von der Regierung nicht genehmigt. Eine alternative Erweiterung nach Westen wäre nur möglich gewesen, wenn der Vorbau des Neuffenschlosses abgebrochen würde, wozu Graf Fugger aber keine Zustimmung gab.

Nach Verordnung vom 20.11.1815 waren alle größeren Gebäude mit Blitzableitern zu versehen. Die Fa. Steichele aus Augsburg fertigte hierfür einen Kostenvoranschlag, der 159 fl (revidiert auf 181 fl) betrug. Die Kirchenverwaltung stimmte dem Vorhaben zu. Der Blitzableiter ist auf dem Gemälde der Stadtpfarrkirche deutlich zu sehen.

1836 schaffte man neue Seitenaltäre an. Ursprünglich sollten 6 neue Seitenaltäre aufgestellt werden, letztlich waren es noch 4. Über die Herstellung, besonders die Malerarbeiten, gab es Differenzen mit der Regierung. Zwei Seitenaltäre der alten Kirche wurden in der Hl.-Geist-Kirche aufgestellt und von der Spitalstiftung mit 50 fl vergütet. Am 04.12.1843 übersandte die kgl. Bauinspektion Dillingen 2 Skizzen für die Altargemälde der Seitenaltäre des Malers J. Müller (?), welche von der Kunstakademie als geeignet und zulässig anerkannt wurden. Als Preis wurde die Summe von 160 fl genannt.

1838 baute man ein Vorhaus am Haupteingang an. Hierzu forderte das Landgericht Roggenburg Rechenschaft über Baumaßnahmen an der Kirche. Es lägen zwei Baupläne vor, zum einen über den Anbau eines Vorhauses an die Kirche sowie einer für den Einbau eines separaten Zugangs für die Kirchenmusiker. Letzterer sei von der Kirchenverwaltung abgelehnt worden, dennoch hätten Magistratsrat Klöpfer (et Cons.) einen Eingang in die 4 Schuh dicke Kirchenwand geschlagen. Auf ein Erwiderungsschreiben des Magistrats vom 26.11.1838 genehmigte das Landgericht die Maßnahme nachträglich.

Ähnlich ging es mit Bauarbeiten am Kirchturm. Am 08.08.1843 schrieb die königl. Bauinspektion Dillingen an die Regierung: Bei der jüngsten Anwesenheit zu Weißenhorn mußte man bemerken, daß an dem Kirchthurm Vorrichtungen zu einem Gerüste angebracht sind. Wenn dieselben vielleicht das Herabputzen des Thurms oder die Veränderung Restaurierung des Freskogemäldes zum Zweck haben sollte,so liegt es in der Pflicht der k. Bauinspektion das k. Landgericht auf die allerhöchsten Verordnungen vom 10t Jänner 1833, 1 mai 1834 und 5 July 1837 den Anstrich und Bewurf der Staats und Stiftungsgebäude, Verordnung vom 8t Dec. 1837 Restauration der Gemälde btfs, aufmerksam zu machen, sich selbst aber gegen die Folgen der Zuwiderhandlung dieser Verordnung zu verweisen. Die Stadt rechtfertigte sich am 24.08.1843: Der Pfarrkirchenthurm dahier, welcher Eigenthum der Commune ist, wurde im Laufe dieses Sommers einer baulichen Reparatur unterworfen, wobei sich aber mehr u. mehr Mängel herausgestellt haben.

Die Kuppel, mit Kupfer abgedeckt, fand man an mehreren Stellen sehr schadhaft; in Folge dessen sind im Dachstuhl Balken theilweise abgefault, welche ausgewechselt werden mußten; die Gesimse u. deren Abdeckungen sind vielfach ganz verwittert, mußten also ausgemauert und reparirt werden.

Dadurch aber entstand theilweise frischer Anwurf, welcher mit dem Alten sehr kontrastirt, u. eine widerliche Ansicht gewährt. Es tritt daher die Nothwendigkeit ein, daß dem ganzen Thurm ein neuer Anstrich gegeben wurde um so mehr, als dieser auf der südlichen u. ganz besonders auf der westlichen Seite ganz verwittert, zugleich die Uhrfelder, bisher auf das Gemäuer unmittelbar angebracht – bereits ganz unkenntlich geworden somit neu hergestellt werden sollen. Letzteres erscheint auch aus dem Grunde ebenso nothwendig als nützlich, weil noch im Laufe dieses Jahres die bereits genehmigte neue Kirchen Uhr aufgestellt wird und Kösten wegen wiederholter Gerüstung erspart werden können.

Behufs dieser Reparaturen u. ganz besonders des neuen Anstrichs des Thurms legt man anschlüssig

a. die Prüfung der Selben u.

b. 3 Farben u. Muster, dann

c. den Köstenvoranschlag

mit der Bemerkung vor, daß der Thurm bereits grundirt ist und zum Anstrich selbst die Farbe No. II in Antrag gebracht wird.

Den unter 553 fl 40 x veranschlagten Kosten-Betrag betreffend kann dieser aus Communal-Mitteln ohne Anstand bestritten werden, nachdem in den Etat für den Unterhalt der Gebäude die Summe von 2230fl ausgesetzt wovon pro 1842/43 bis dato nur einen 5/8 Theil zur Verwendung gekommen sind u. jedes übrige Defizit durch die schon in Aussicht gestellten Erübrigungen gelenkt werden kann.

Die Stadt beantragte am 16.04.1844 beim Landgericht erneut die Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten, weil „die zu Bauten günstige Jahreszeit wieder eingetretten ist“ und weil die neue bereits genehmigte Turmuhr zur Ersparung von Gerüstkosten nun auch angebracht werden soll. Die Regierung hat die Entscheidung am 11.05.1844 auf das Landgericht delegiert. Nach Ansicht der Bauinspektion harmoniert die gewählte steingrüne Farbe des Turms aber nicht mit der weißen Farbe der Kirche, weswegen auch die Kirche angestrichen werden sollte. Die Stadtverwaltung fragte noch am gleichen Tag bei der Kirchenverwaltung an, ob die Kirche bereit sei, die Mehrkosten von 93 fl 30 x einschl. Gerüst, zu tragen. Am 01.06.1844 erfolgte die Mitteilung der Stadt an das Landgericht, dass die Kirchenverwaltung mit dem gleichzeitigen Anstrich der Kirche einverstanden sei. Das Landgericht forderte aber am 22.06.1855, die schriftliche Zustimmung der Kirchenverwaltung vorzulegen.Am selben Tag fand noch eine gemeinsame Sitzung des Magistrats und der Kirchenverwaltung statt, wo die Maßnahme beschlossen und unterzeichnet wurde. Sofort danach erging die schriftliche Mitteilung an das Landgericht.

Am 20.01.1850 beschloss der Magistat, den Christoph am Kirchturm zu erneuern „weil dieses Gemälde als ein Alterthum und zur Zierde der Stadt nicht verrgänglich und ruinös worden, dann nicht ganz herunterkommen sollte„. Vorangegangen war bereits ein Angebot Malers Thomas Guggenberger (Münchner Historienmaler, 1815-1882), den Christoph für 600 fl und die Emmausjünger für 250 fl zu malen. Guggenberger erhielt den Auftrag das LG Roggenburg zierte sich aber am 27.03.1850 mit der Genehmigung: die Arbeit könne nur genehmigt werden, wenn Guggenberger ein Qualifikationszeugnis vorlege. Dieses legte er am 10.04.1850 durch ein Zeugnis der Akademie der bildenden Künste in München vor. Guggenberger habe auch schon am Schloss in Athen gearbeitet und könne bestens empfohlen werden. Unterzeichnet: Director Kaulbach12. So erhielt die Stadt am 27.04.1850 die Genehmigung. Am 09.07.1850 schrieb Guggenberger, die Kartons seinen fertig, welche er im Ausstellungssaal der kgl. Glasmalerei herstellen konnte. Er würde das alte Bild gerne sehen, bevor es abgeschlagen wird! Das Bild wurde von Prof. Schlotthauer13 von der Akademie bestätigt und zur Ausführung freigegeben. Guggenberger ließ sich allerdings auf eine Gesamtsumme von 600 fl für alle Gemälde (auch das Gemälde am Unteren Tor, Emmausjünger) herunterhandeln. Er versuchte dann nachträglich noch eine Nachforderung zu erhalten. Der Magistrat wollte ihm zuerst 80 fl, dann 50 fl gewähren. Dies scheiterte jedoch an den G.B., so dass seine Nachforderung abgeschlagen wurde.

1851 wurde die Reparatur des Dachs am Pfarrkirchenturm beraten, die 1855 durch Kupferschmied Matthias Vogler, Ulm, Vergoldung Josef Göppel und Nikolaus Kurz, Zimmermeister Valentin Gaiser durchgeführt wurde.

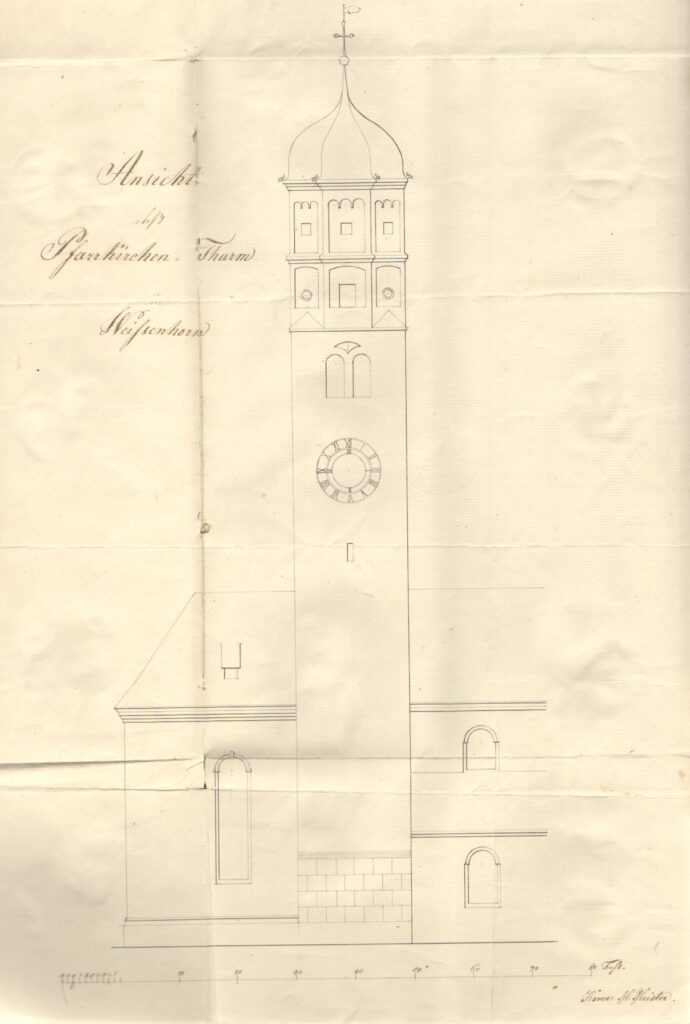

Die alte Stadtpfarrkirche war im letzten Bauzustand ein dreischiffiger Bau mit ca. 42 m Länge, 20 m Breite und 22 m Höhe. Der Kirchturm wies eine Höhe von ca. 44 m auf. Die Kirche konnte ca. 2000 Personen fassen. Sie bestand aus dem Chor, dem Mittel- und den beiden Seitenschiffen und zwei übereinander gebauten gewölbten Emporen.

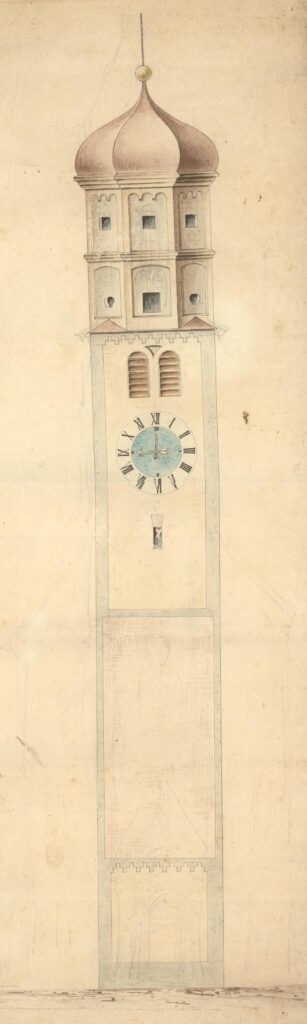

Im Stadtarchiv sind noch zwei undatierte Zeichnungen des Kirchturms vorhanden, die auch keinem Aktenvorgang zugeordnet werden können. Interessant ist die unterschiedliche Gestaltung des Turmes, bei der nicht bestimmt werden kann, welche Zeichnung älter ist und wie der Turm zu welcher Zeit gestaltet war. Zumindest auf einer Zeichnung ist das Feld für die Christophorusdarstellung erkenntlich.

1853 wollte die Kirchenverwaltung das Gestühl der Stadtpfarrkirche erneuern und beantragte bei der Stadt die kostenlose Überlassung des Bauholzes. Dies wurde vom Magistrat gewährt. In einem späteren Schreiben fragte die Kirche an, ob die Überlassung des Holzes nicht auch gegen den Barwert erfolgen könne, was allerdings vom Magistrat abgelehnt wurde. Das neue Kirchengestühl wurde im August 1858, also nur ein halbes Jahr vor dem Einsturz, montiert. Hierbei wurden die Nischen in den Säulen, woran die Bänke montiert waren, von Maurermeister Kerner ausgemauert. Kerner machte den Stadtpfarrer Hitzler auch auf den Zustand der Säulen aufmerksam, allein sah er keine unmittelbarer Gefahr.

1858 war eine Restauration der Kirche beabsichtigt. Es lagen Pläne von Maler Riedmüller aus München vor, in Zusammenarbeit mit dem Büro Stengel, Augsburg, in welchem der Sohn von Maurermeister Deibler eine Ausbildung machte. Im November 1858 besprach Stadtpfarrer Hitzler die Pläne mit dem Kreisbaurat in München.

Am 22.02.1859 stürzte die alte Stadtpfarrkirche während der Frühmesse gegen 06:30 Uhr ein. Hierbei fanden 12 Menschen den Tod, weitere 9 wurden verletzt. Dieses Ereignis beendete die Baugeschichte der alten Kirche.

- Habel, Bayerische Kunstdenkmale; Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag, München ↩︎

- Hans Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn ↩︎

- Habel, Bayerische Kunstdenkmale; Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag, München ↩︎

- Zurzeit während der Bauarbeiten im Fundus, Aufnahme in die Dauerausstellung noch nicht gesichert. ↩︎

- Hans Burkhart; Geschichte der Stadt Weißenhorn; 1988; Mareis Druck GmbH, Weißenhorn; Seite 158 ↩︎

- Kirchenführer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Kirchenführer, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn, 2007 ↩︎

- Nikolaus Thoman: Weissenhorner Historie, Erstausgabe 1876 nach den Handschriften, Neudruck 1968, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Ordinariatsarchiv Augsburg, Kapitel Weißenhorn, Faszikel I., veröffentlicht in Mitteilungen I 1912/44 ↩︎

- Kirchenführer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Kirchenführer, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn, 2007 ↩︎

- Staatsarchiv Augsburg, Amtsprot, Herrschaft Weißenhorn/Fugger Kirchberg Lit. 2, fol. 79 ↩︎

- Joseph Holl, Geschichte der Stadt Weißenhorn, Neudruck 1983 nach der Ausgabe von 1904, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ↩︎

- Wilhelm von Kaulbach, 1805-1874, Historienmaler, ab 1849 Direktor der Akademie, 1866 geadelt ↩︎

- Joseph Schlotthauer, Münchner Historienmaler, 1789-1869 ↩︎