Untere Mühle (Stadtmühle)

Die Untere Mühle ist eines der ältesten Gebäude der Stadt, die nachgewiesen werden können. Im Grundsteuerkataster ist sie eingetragen als „Die Mulin ze Wizzenhorn vor der statt gelegen, die man

nennt die untere Mulin und die Mulin zu Grabrechtshofen an der Rote gelegen“.

Die Mühle war ein Lehen der bayerischen Herzöge, des Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein und Herzogs in Bayern. Sie war „unvogtbar und unbesteuerbar“, d.h., sie zahlte weder Steuern an die Stadt, noch war sie ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen. Sie besaß besondere Rechte, wie Zinse aus Häusern, den Hirtenstab und den Hüttenzins, sowie eine Abgabe aus der Schranne. Aus diesem Grund sind die Archivalien im Stadtarchiv relativ dünn, so dass sich ohne weitere Quellensuche die bauliche Entwicklung der Unteren Mühle aus den vorhandenen Archivalien nicht verlässlich ableiten lässt.

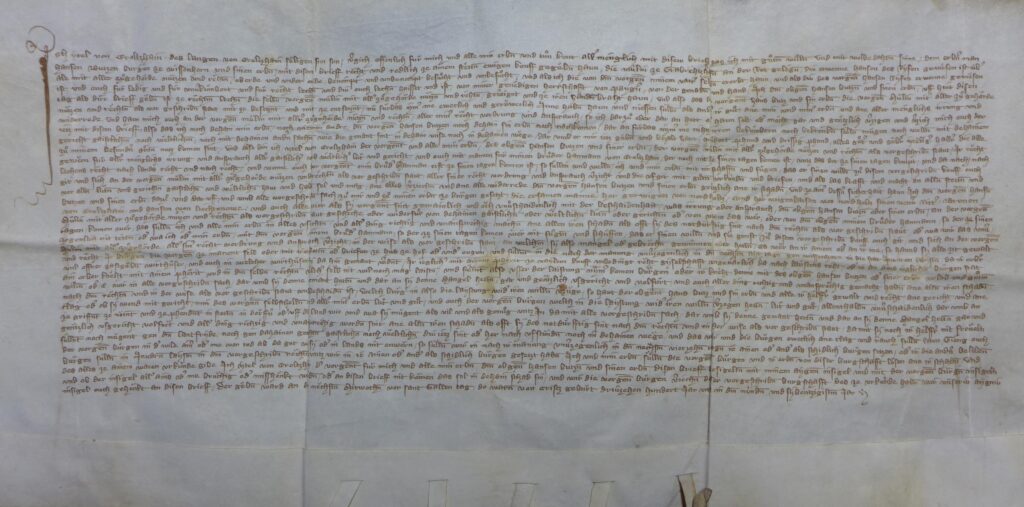

Die älteste Erwähnung der Unteren Mühle in den städt. Archivalien findet sich in den Urkunden U 8 und U 9 von 1379, einem Kaufbrief von Eitel zu Eroltsheim an Hans Betz, Bürger zu Weißenhon, um die

Mühle zu Grafertshofen und die Quittung von Christina des älteren (?) Kraffts Witwe und Ihrer Tochter wegen der aufgelösten Pfandrechte auf der Mühle zu Grafertshofen. Die Untere Mühle und die Mühle zu Grafertshofen waren im gleichen Lehen. So wissen wir, dass Langen von Erotzhain die Mühle vor 1379 in Eigentum hatte und Eitel von Erotzhain der neue Lehensgeber war. Lehensnehmer war Hans Betz, Bürger zu Weißenhorn.

1390 war die untere Mühle im Eigentum der Herren vom Stain von Clingenstain. Die Stadt musste mit Conrad vom Stain nach einem Prozess einen Vergleich schließen1. 1431 wurde die Mühle verkauft. Mit Kaufbrief, Agnes Murer, Witwe des Hainrich Murer, Joh. Jos. Wintergerst und Peter Napost von Memmingen und Albrecht Begglin von Biberach, an Hans Wagner, von Weißenhorn zu der Zeit Vogt zu Rechberghusen und Elisabeth, seiner Ehelichen Hausfrau, um Zinsen, Hirtenstab, Mühlen (Urkunde U 31) wechselt der Lehensgeber. Aus dieser Urkunde wissen wir, dass vor 1431 Hainrich Murer, Bürger von Ulm, Eigentümer der Mühle war.

1435 führt die Stadt Weißenhorn vor dem Lehengericht zu Ingolstadt einen Prozess, um die Mühle in städtisches Eigentum zu bekommen2. Auf dem Rechtswege gelang es der Stadt nicht, die Mühlen in der Stadt als ihr Eigentum anzusprechen3. Hierzu gehörten einst über 40 Jauchert „Eichholz“ westlich von Hegelhofen 4.

1451 wechselt der Lehensgeber wieder. Mit Urkunde U 48a ergeht der Lehenbrief von Herzog Ludwig von Bayern an Hans Wagner über die zwei Mühlen, Hirtenstab und Hüttenzins und mit U 48 von 1452 wird das Lehen im Lehenbrief von Herzog Ludwig von Bayern an Hans Wagner über die zwei Mühlen, Hirtenstab und Hüttenzins weitergegeben. 1463 kauft die Stadt mit Urkunde U 70 das Lehen von Johannes Wagner. Leheneinlösungsbrief von Johannes Wagner, Meister der 7 freien Künste zu Göppingen, an Bürger und Gemeinde der Stadt Weißenhorn um Gülten, Zinse und Mühlen. Die Stadt war ab jetzt Lehensträger, d.h., der Lehensvertrag wurde seitens des Lehengebers (i.d.R. der Herzog, später der Kaiser) mit dem Vertreter der Stadt geschlossen, die dann die Mühle verpachtete. Genannt werden daher jetzt die Pächter. Diese waren zur Stadt steuerpflichtig, weshalb sie auch in den Steuerbüchern auftauchen und daher benannt werden können.

1465 ist Jorig Müller Pächter der Unteren Mühle, 1480 Gorig Müller geschrieben. Im Steuerbuch B 303 wird die Mühle beschrieben Mulin Inder Undern Vorstat, gantze Hofraittin Stadel und Garten an der Rott und dem Staugraben gelegen. Nördlich der Mühle zu Untere Mühlstr. 5 wird ‚des Müllers Stadel‘ erwähnt.

Im Bereich der Unteren Mühlstraße befanden sich einige Gebäude, deren Lage im Salbuch 1480 eindeutig definiert ist, die aber in späteren Steuerlisten nicht mehr auftauchen und deren Eigentümer später an anderer Stelle auftreten. Hieraus wird geschlossen, dass zwischen 1480 und 1492 ein Ereignis stattgefunden haben muss, wonach diese Gebäude nicht mehr existierten. Wegen der Nähe zur Roth ist es naheliegend, hier an ein Hochwasserereignis zu denken, welches auch zu einer Uferveränderung der Roth geführt haben muss. Nikolaus Thoman beginnt seine Stadtgeschichte ca. 1485; er beschreibt darin kein solches Hochwasser, demnach muss es zw. 1480 und 1485 stattgefunden haben.

Weil der Stadel in den folgenden Steuerverzeichnissen nicht mehr genannt ist, wird vermutet, dass auch er dem Hochwasser zum Opfer gefallen ist. Für den südlichen Stadel ist kein Baujahr überliefert. Es ist gut möglich, dass dieser Stadel als Ersatz für den abgegangenen Stadel um 1500 neu erbaut wurde.

1492 sind Berlin Miller und Hans Schottemilli als Pächter genannt, 1496 nur Berlin Miller. Berlin wechselt 1502 auf Günzburger Str. 10, sein Nachfolger wird Steffan Miller. 1504 kommt Caspar Rentz von Untere Mühlstr. 5 hinzu und 1505 ist Steffan Miller wieder alleine genannt. 1508 übernimmt Hanns Algeuer, von Untere Mühlstr. 5 kommend, die Mühle. 1511 sind Stepfan Miller und Hanns Algeuer gemeinsam auf der Mühle genannt.

1511 schließen die Pächter Bernhart Müller und Hans Waßmüller der Oberen und der Unteren Mühle, Endreß Müller und Hans Müller von Hegelhofen und Jacob Lingkh, Müller zu Grafertshofen, in der Urkunde U 165 einen Vergleich wegen des Wassers. 1515 heißt es im Steuerbuch Müller Uff der Mulin und Hanns Algeuer. 1516 wird nördlich der Mühle zu Untere Mühlstr. 5 wieder ein ‚Mühlstadel‘ erwähnt. 1517 steht Hanns Algeuer wieder als alleiniger Steuerpflichtiger im Buch.

Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor. 1548 wird Simon Müller genannt. Müller ist hier, wie schon bei den Generationen vorher, wohl die Berufsbezeichnung, der Familienname dürfte Schottmüller sein, wie auch später vermerkt. 1561 ergeht in der Urkunde U 212 ein neuer Lehensbrief, dieses Mal von Georg Fugger, an Hans Ryeder des Rats, Lehensträger um die untere und Grafertshofer Mühle, Hirtenstab und Hüttenzins.

1572 wird Bernhardt Schottmüller als Pächter genannt, 1594 seine Witwe. Der Wechsel in der Herrschaft erfordert 1598 einen neuen Lehensbrief, von Philipp Eduard Fugger an Jakob Briegel über die untere Mühle und die Mühle zu Grafertshofen. 1607 heißt der Pächter wieder Bernhard Schottmüller, wohl ein gleichnamiger Sohn. 1614 wird die Mühle beschrieben als Behausung, Mahlmüllers Stadel und Garten; der Wert von 2400 fl zeigt die wirtschaftliche Bedeutung der Mühle. 1621 wird von Friedrich Fugger in der Urkunde U 276a ein neuer Lehensbrief an Hans Jakob Briegel um die untere Mühle ausgestellt, bis 1615 war Bernhart Schottmüller der Pächter. Ihm folgt Hans Georg Buchmüller; Behausung, Mahlmühle, Stadel und Garten samt dem Grabgärtlein beim Gießbett, alles an der Roth, dazu gehörig 8 Jauchert Acker und 2 Tagwerk Mahd unterhalb Hegelhofen. Buchmüller wird erstmals im Steuerbuch B 87 von 1629 aufgeführt. 1636 wird der Wert der Mühle mit stolzen 4.000 fl angesetzt.

1644 wechselt erneut die Herrschaft, was einen neuen Lehensbrief von Friedrich Fugger an Christoph Wagner, Lehenträger des Raths um die untere Mühle an Johann Philipp Buchmiller mit sich bringt. Buchmiller war bis 1674 Pächter.

In den folgenden Steuerbüchern ist die Mühle nicht mehr enthalten. Nach Wylicil ging die Mühle in den Besitz der Stadt, die sie verpachtete. Zunächst war 1674 Michel Zeller der Pächter. Am 02.12.1683 hat der Müller Michael Zeller die Mühle verlassen und sie wurde dem neu aufgenommenen Müller Hans Hainrich in Bestand gegeben. Ein Hans Hainrich ist von 1629-1636 auf Untere Mühlstr. 16 verzeichnet. Ein gesicherter Zusammenhang konnte aber nicht hergestellt werden.

Am 26.06.1692 wird Caspar Müller neuer Pächter, am 07.01.1732 Lorenz Müller, am 08.07.1746 Jörg Deuring von Weinried (Babenhausen), und ab 15.01.1762 Josef Griffel. 1768 nennt Wylicil einen Prosper Mayer als Pächter, in der Verlassenschaftsakte V 319 wird dieser allerdings der Oberen Mühle zugeordnet.

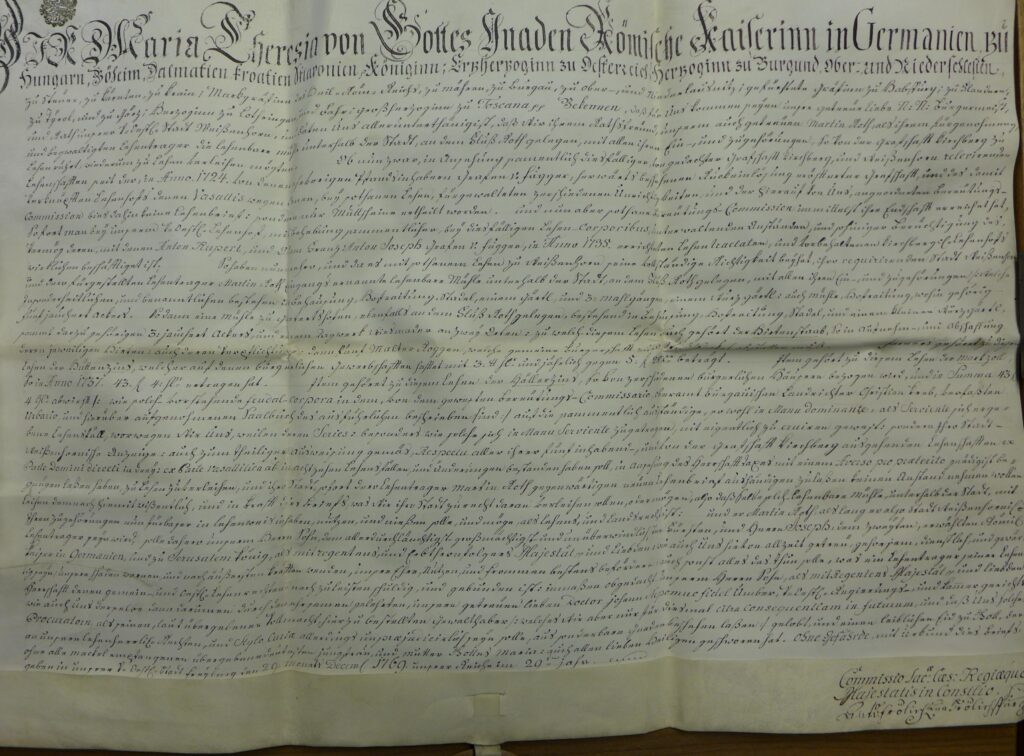

Ab 1769 sind wieder Lehensbriefe vorhanden, in U 352 ergeht ein Lehenbrief von Kaiserin Maria Theresia an Martin Roth über die Untere Mühle. 1772 führt Josef Hornung die Mühle, welcher davor auf Untere Mühlstr. 5 ansässig war.

1777 lässt die Stadt ihre Immobilien beschreiben. Für die Untere Mühle heißt es: Die andere od untere Mühl besteht ebenmäßig aus einem gut gemauerten Haus, Mühl, Stadl und Stallung, hat wie die vorbenannte 4 gerbgängem anbey aber mehrere ackern, und zwar in allen 3 Velder 12 Jaucht ackers, und noch 2 Tagwerk einmadigen Maades, welches zu dieße güthern hat hohes Hornung Bestandweiß und Leibfallig mit denen noch Bau unterhaltungsbedingniß zu Nuzen und zu nießen: …. 1782 ergeht der nächste Lehensbrief, jetzt von Kaiser Joseph II. an Martin Roth um die Untere Mühle am 21.08.1782. Am 06.06.1791 wird der nächste Lehensbrief, von Kaiser Leopold II. an Johann Georg Raffler um die Untere Mühle, ausgefertigt. 1793 erteilt Kaiser Franz II das Lehen der Unteren Mühle an Bürgermeister Johann Georg Raffler mit der Urkunde U 355. Der Herrschaftswechsel war häufig, Joseph Hornung blieb die ganze Zeit der Pächter.

Am 01.10.1798 stirbt Ursula Hornung, die Ehefrau des Joseph Hornung. Ihr Erbe wird aufgeteilt. Joseph Hornung konnte oder wollte die Mühle nicht mehr betreiben. Am 18.12.1801 trägt er vor, dass er gesinnt sei, dem Magistrat seine bisher in Pacht gehabte Mühle zurückzugeben und sofort von ihr abzutreten. Bei der feindlichen Invasion durch die französischen Truppen sei er um vieles sowohl von seiner Hausschaft als auch an anderen Sachen gekommen. In Anbetracht des notwendig bevorstehenden Baues und seiner erlittenen Schäden bittet er um einen Nachlass. Der Rat nimmt diese Aufkündigung an. Die Wiederverpachtung der Mühle soll durch öffentliche Zeitungsblätter bekanntgemacht werden. Alsdann werde sich zeigen, wie weit der Bitte um Pachtnachlass stattgegeben werden soll.

1802 wird die Mühle neu verpachtet, und zwar an Josef Engelhardt, am 16.09.1831 an dessen gleichnamigen Sohn.

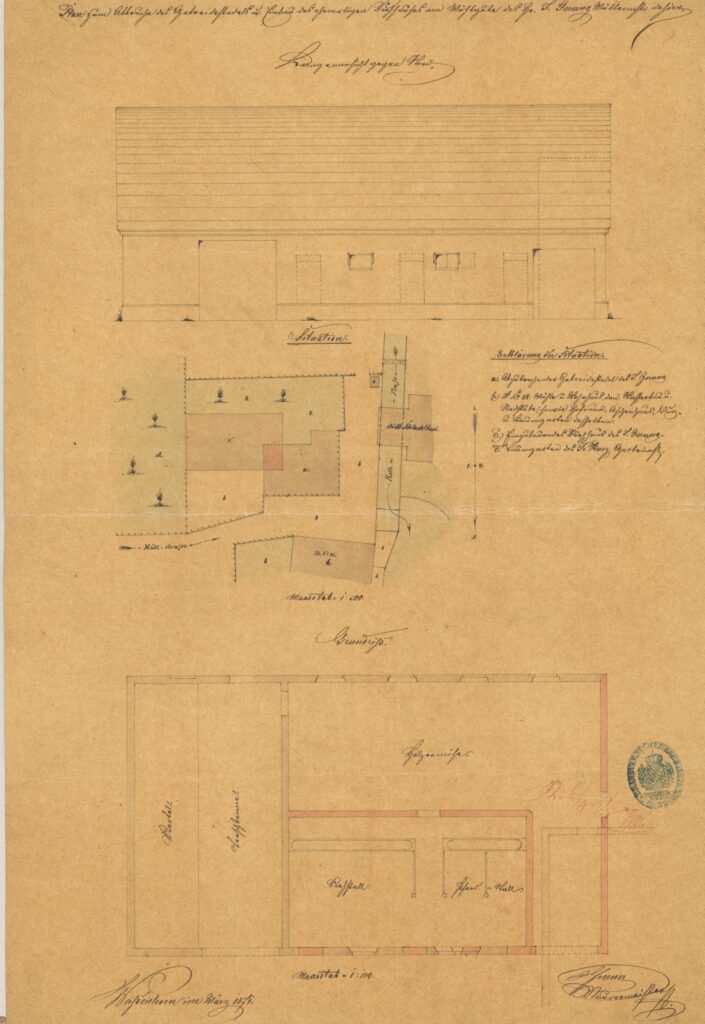

1838 tritt die Stadt ein Grundstück an den Mühlpächter Jos. Engelhart behufs des Baues eines eigenen Oekonomiegebäudes ab.

Am 09.09.1869 wird Josef Gerung von Lechbruck der letzte Pächter der Mühle. 1869 berät der Rat über die Pachtauflösung des unteren Mühlanwesens, Kauf und Verkauf desselben, Verpachtung der Grundstücke. Am 04.09.1869 kaufte die Stadt das Viehhaus mit Stadel Fl.Nr. 424/2 (Stadel zu Untere Mühlstr. 3). Engelhard hatte nur das Mühlanwesen in Pacht, während ihm der Stall mit Stadel zu Eigentum war. Nach Engelhards Tod kaufte die Stadt das Gebäude von den minderjährigen Erben.

1870 erneuerte der Müller Jos. Gerung sein Mahlwerk und errichtete ein neues Wasserhaus. Mit Schreiben vom 06.03.1870 beschwerte sich das kgl. Bezirksamt Illertissen beim Magistrat, dass der Umbau ohne Genehmigung durchgeführt worden sei. Der Magistrat antwortete am 10.03.1870, es habe sich nicht um eine wesentliche Änderung gehandelt, weswegen keine Genehmigung erforderlich gewesen sei. 1871 brach Gerung den Getreidestadel von 1838 und den Schweinestall ab und baute einen neuen Stadel.

Nach einem kurzen Intermezzo 1875 von Ludwig Schäfer kaufte Franz Klotz 1882 die Mühle, baute 1900 eine Pfründewohnung an und führte die Mühle bis 1893, danach setzte sein Sohn Johann Klotz die Arbeit fort. Unter seiner Regie wurden einige Umbau- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. 1893 wurde ein Teil der Umfassungsmauer erneuert und eine Abortgrube gebaut, 1897 ein Kamin erneuert und 1899 erfolgte ein Anbau an den Stadel. 1906 wurde der Giebel erneuert und 1910 ein neues Streichwehr mit Ufermauer und Freischuss gebaut. Der Magistrat hielt den Freischuss mit 2,50 m Breite zwar für zu eng, eine Planänderung erfolgte aber nicht.

1915 wurde die Pfründewohnung vergrößert und in einen größeren Anbau integriert. Gleichzeitig wurde auch ein neue Remise gebaut. Am 09.01.1920 wurde die Grenze zu Untere Mühlstr. 5 neu geregelt und 1923 ein Diesel- (Rohöl-)motor installiert.

Am 05.09.1924 erhielt der Kaufmann Josef Cloos die Genehmigung zur Errichtung einer Anlage zur Herstellung von Soda, Seife und Seifenpulver im Anwesen Untere Mühlstr. 3. Cloos baute auch einen Lager- u. Ausstellungsraum an. Cloos war wahrscheinlich nur Mieter in diesem Haus, nicht Eigentümer.

Schon am 15.05.1925 war Katharina Klotz, Müllerstochter, Eigentümerin geworden. Am 11.09.1931 ging das Eigentum an Johann Klotz und Ehefrau Katharina, geb. Seif, über.

Der nächste Wechsel erfolgte 1935 mit dem Verkauf an Christian Schenk und Ehefrau Emilie. Schenk modernisierte sofort die Mühlentechnik. In dieser Form ist die Technik bis heute funktionsfähig erhalten. Um 1970 wurde der Sohn Erich Schenk Nachfolger auf der Mühle. Er betrieb die Mühle im Bestand.

2018 wurden die Silos – deren Baujahr nicht dokumentiert wurde – abgebrochen. Nach seinem Tod im Jahr 2023 fand die Mühle einen neuen Besitzer, der den Bestand behutsam sanierte und modernisierte, die gesamte Technik aber museal funktionsfähig erhielt. 2025 wurde die Sanierung abgeschlossen.

- Nach Burkhart, S. 108; die bezeichnete Urkunde U 16 fehlt leider im Stadtarchiv. ↩︎

- U 35; Lehen-, Kauf- und Vergleichbrief zwischen Hans Wagner und Bürgermeister und Rath zu Weißenhorn wegen der Mühlen, Hirtenstab ↩︎

- Wylicil im „Heimatfreund“ 6. Jahrg. 1955 ↩︎

- Wylicil, Notizbuch der Pfarrei Hegelhofen ↩︎