Günzburger Str. 10

Vorgängerbebauung

Der erste archivalisch nachzuweisende Eigentümer war von 1465 bis 1496 Hans Schmid. Eigentümer vor 1465 sind archivalisch nicht feststellbar. 1496 ist Hans Schmid wohl gestorben, denn das Haus gehört jetzt seinen Kindern in Pflegschaft, 1499 als Erben genannt. 1502 sind Hansen Schmids Kindt Pfleg, Berlin Miller und Urban Buthengauer genannt, 1503 Hansen Schmids Kindt Pfleg und Berlin Miller.

Den Häusern Günzburger Str. 10, 14 und 16 können im Steuerbuch B 83 bis 1508 keine Eigentümer eindeutig zugeordnet werden. Erst im Zinsbuch B 301 von 1507 sind eindeutige Eigentümer erkennbar. Das Zinsbuch regelt nur die Abgaben zur Pfarrkirchenstiftung. Es kann sein, dass diese Grundstücke ausschließlich zur Pfarrkirchenstiftung abgabepflichtig waren und keine allgemeine Steuerlast gegenüber der Gemeinde hatten und somit in den städt. Steuerlisten nicht enthalten waren. Die dargestellten Eigentumsverhältnisse stehen daher unter Vorbehalt.

1507(wahrscheinlich schon 1505) ist Michael Schmid Eigentümer, wohl eines von Hans Schmids Kindern, der jetzt volljährig geworden war. Michael Schmid ist letztmals 1516 erwähnt. Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor.

1548 ist Peter Miller als Eigentümer angegeben, 1567 seine Witwe und ab 1578 Lenhart Miller, wohl ein Sohn. Dieser bleibt bis 1594, als ein Martin Schedel eingetragen ist. 1614 ist der Besitz beschrieben alsBehausung, Hofraithen, Stadel und Garten; Wert 320 fl. Von 1620 bis 1632 ist Martin Schädels Witwe Eigentümerin, danach Martin Höllwirths Witwe und 1636 folgt ihr Georg Ertle.

Um 1650 besitzt Andreas Salzgeber, Wagner, das Haus, ab 1687 Hans Jörg Salzgeber. Am 06.05.1689 kauft Salzgeber den Garten des Michael Laupheimer (Günzburger Str. 14) und schlägt diesen seinem Grundstück zu. Ab 06.10.1700 ist Aloisia Salzgeber (Witwe des Hans Jörg Salzgeber?) Eigentümerin.

Am 10.04.1701 erwirbt der Wagner Felix Reeß aus Illertissen das Anwesen. Felix Reeß aus Illertissen, Sohn des Wagners Martin Reeß und Regina Siebenschein, wird am 29.05.1701 aus der Leibeigenschaft entlassen. 1706 wird er Felix Cast, Wagner, (vielleicht ein Schreibfehler, aber eindeutig zu lesen!) genannt, der Wert des Gebäudes wird auf 250 fl taxiert.

Nach 1710 wird das Haus geteilt. Eine Hälfte erwirbt Christian Aumann mit einem Wert von 130 fl, die andere Hälfte behält Felix Cast mit einem Wert von 110 fl. 1729 sind Christian Amann, Wagner, und Felix Ressern Witwe (wieder ein Schreibfehler?) verzeichnet. Christian Amanns Gebäudewert wird 1736 wegen eines neuerbauten Stadels um 50 fl erhöht. Um 1740 wird ein Felix Ressin (wohl ein Sohn) genannt.

1743 vererbt Agatha Ressin, Witwe, ihre halbe Behausung an ihre 4 Töchter. Christian Amann übernimmt den Anteil von Agatha Reessens Erben, ihm gehört jetzt das ganze Haus.

Neubau 1760

Nach 1760 erbaut Christian Amann hier ein neues Haus. Der Wert wird hierdurch um10 fl erhöht. Am 07.02.1774 erwirbt der Nagelschmied Hans Jörg Kreuzer das Haus und gibt es bereits am 26.03.1774 weiter an Johann Amann, dieser wohl ein Sohn des Christian Amann. Der Grund für diesen Zwischeneigentümer konnte nicht erschlossen werden. Johann Wagner bleibt bis 1819 hier tätig.

Für die nächsten 110 Jahre besitzt nun die Familie Laupheimer das Haus. Es beginnt mit Laupheimer Willibaldt, Wagner, der das Anwesen am 21.12.1821 an seinen Sohn Johann Laupheimer, Wagner, übergibt. 1831 wohnen hier Laupheimer Johann und Willibaldts Witwe. Am 14.11.1833 geht das Haus an Jakob Laupheimer, das Verwandtschaftsverhältnis wird nicht genannt.

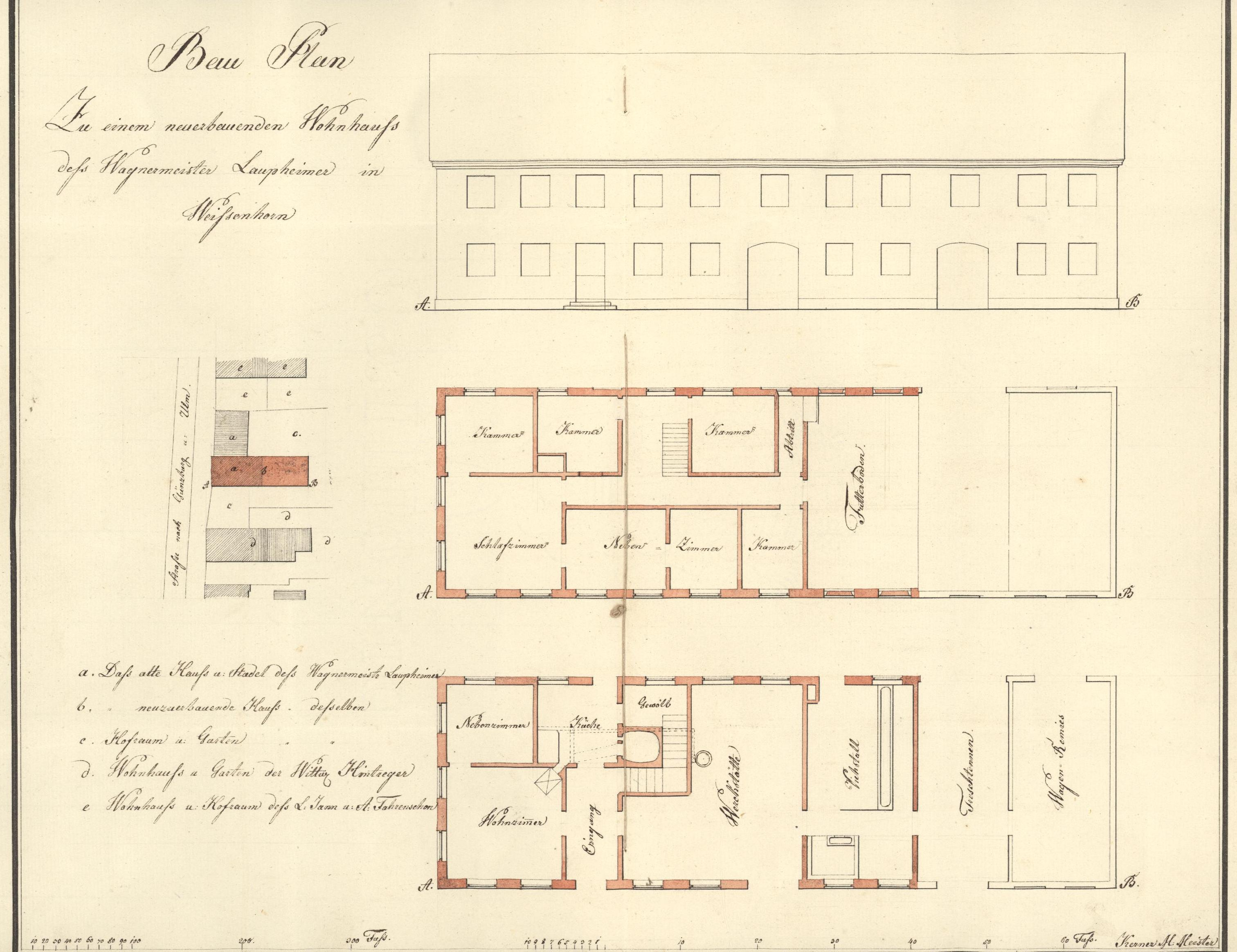

Umbau 1843

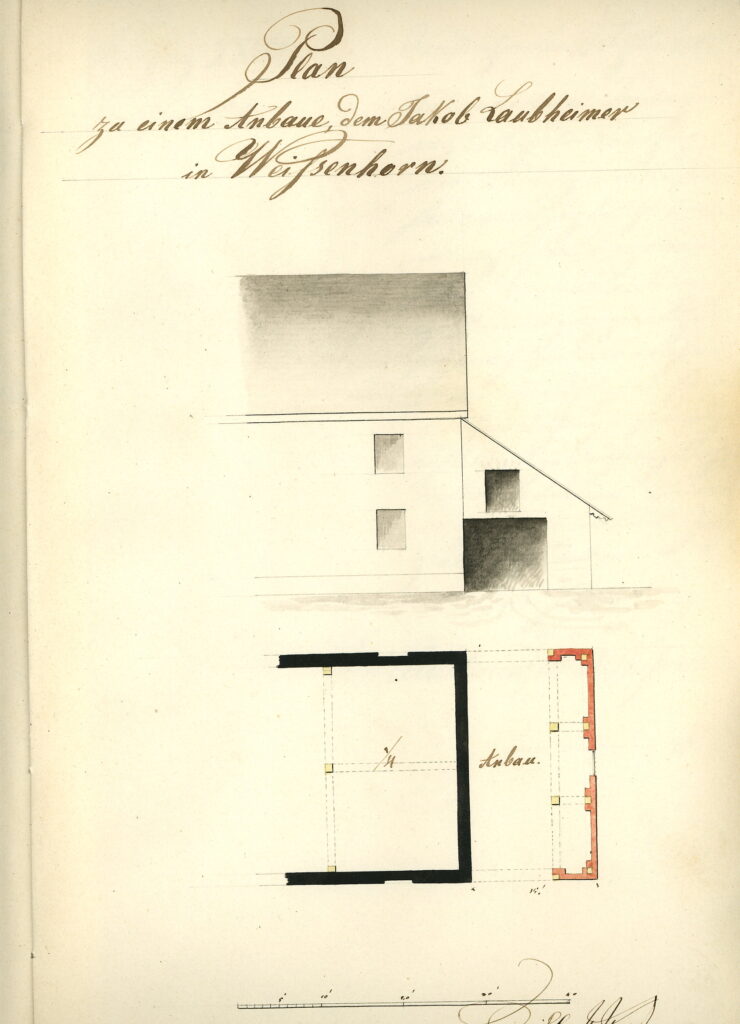

1843 möchte der Wagnermeister Jakob Laupheimer sein Anwesen vollständig umbauen. Der bisher längs der Straße stehende Stadel wurde abgebrochen und nach Osten an das Wohnhaus wieder in Fachwerk aufgebaut. Auch der Grundriss des Wohnhauses wurde verändert, wobei das Gebäude erhöht wurde. An der Stelle des abgebrochenen Stadels richtete Laupheimer sein Holzlager ein. Es ist nicht beschrieben, ob mit der genannten Erhöhung nur eine Vergrößerung der Stockwerkshöhen oder die Erhöhung um ein ganzes Stockwerk gemeint ist. Ich vermute letzteres. Viele der Vorgängerbauten waren damals nur eingeschossig. Im Bauantrag ist das gesamte Vorderhaus als Neubau dargestellt. Am 22.04.1843 wurde der neue Dachstuhl aufgerichtet.

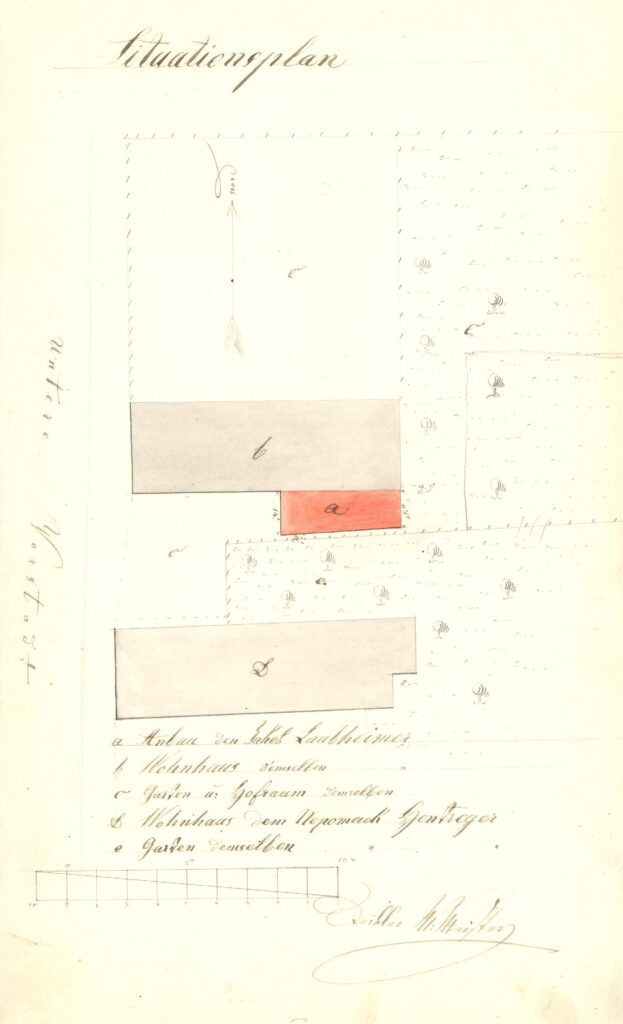

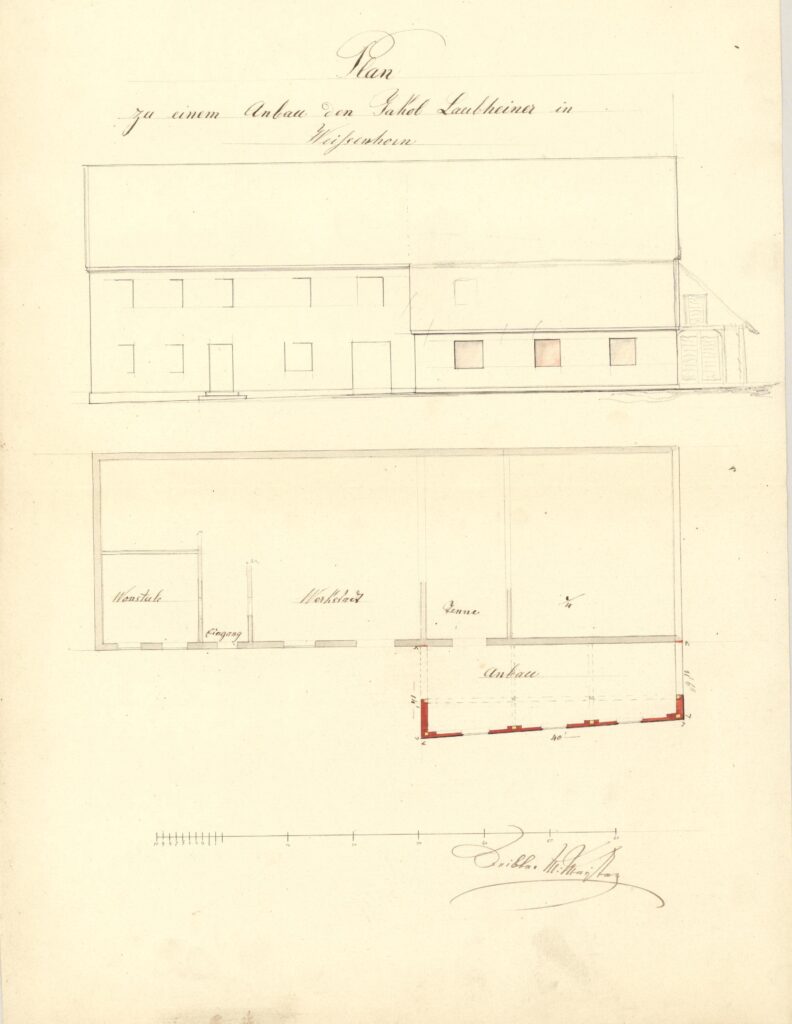

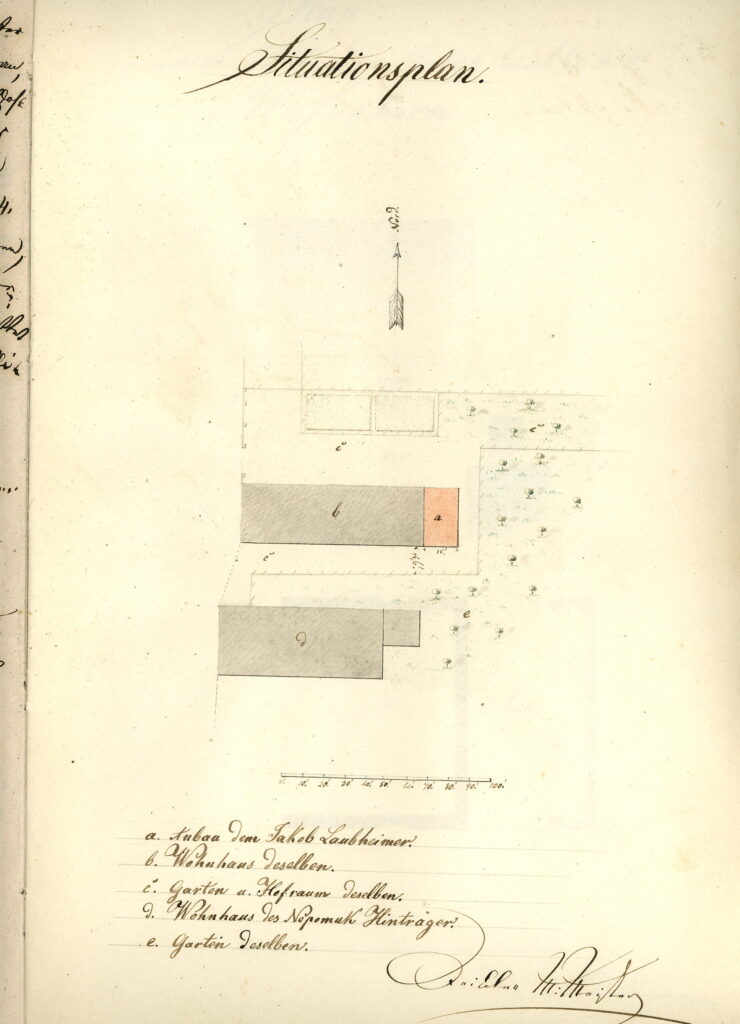

1857 wollte Laupheimer im Südosten an sein Gebäude eine Holzremise anbauen und das Dach des Hauptgebäudes darüber abschleppen.

Die Baukommission wandte sich gegen das abgeschleppte Dach, weil „hierdurch der Ästhetik bedeutender Eintrag geschehe„. Es wurde empfohlen, den Anbau nach Osten vorzunehmen. Laupheimer akzeptierte diesen Beschluss und änderte den Bauplan entsprechend ab.

1891 gründete der Sohn Anton Laupheimer eine eigene Firma und begann in der Wagnerei u.a. Ski herzustellen. 1902 erschien der erste Fabrikationskatalog. 1912 erhielt Anton Laupheimer auf der internationalen Wintersportausstellung in Wien die erste Goldmedaille für seine vortrefflichen Erzeugnisse. 1919 war die Firma mit Rodelschlitten und Skiern auf der Leipziger Messe vertreten.

1906 wurde ein Dampfkessel aufgestellt und der Kamin hierfür umgebaut. 1911 folgte eine Lagerremise. 1913 stellte man ein Patentheißdampfhochdruck-Locomobile und baute einen neuen Dampfkamin. 1914 erfolgte ein weiterer Fabrikanbau. 1922 gehörte das Anwesen Anton Laupheimer.

1923 erwarb Anton Laupheimer ein Gelände an der Josef-Kögel-Str. 6. 1927 wurde dort ein Fabrikneubau errichtet und die Produktion nach dort verlagert. Das Gebäude in der Günzburger Str. wurde verkauft.

1929 erwarb der Devotionalienhändler Kaspar Schultheiß (Hauptstr. 1) das Gebäude und richtete hier eine Kunstanstalt für Krippenfiguren ein1. Hierzu erbaute er ein Nebengebäude mit Abortanlage, einen

Lagerschuppen, eine Autogarage, sowie einen Kamin in der Malerwerkstätte. 1938 kam eine weitere Holzremise hinzu.

Zum 01.01.1938 übernahm Kaspar Schultheiß, *18.02.1902 in München, seit 17.07.1937 verheiratet mit Maria Josefa Grauer aus Unterroth, mit seinem Bruder Josef die von seinem Vater Kaspar 1920 gegründeten Kunstwerkstätten.

1951 kam ein weiterer Abstellraum hinzu, 1956 und 1958 weitere Werkstattanbauten.

1968 starb Kaspar Schultheiß. Sein Sohn Heinz, akad. Bildhauer, übernahm das Geschäft.

Als die Nachfrage nach Krippenfiguren und Devotionalien stark nachließ, wurde der Betrieb 1974 eingestellt. Heinz Schultheiß blieb als Bildhauer aktiv, das Gebäude wurde vermietet.

Um 2006 wurde das Anwesen verkauft. Das Grundstück wurde geteilt.

In den rückwärtigen Garten wurde 2006 ein neues Mehrfamilienhaus gebaut. Am 13.08.2007 wurden die alten Baulichkeiten komplett abgebrochen.

2011 wurde vorne an der Straße ein neues Wohnhaus in moderner Formensprache unter Berücksichtigung der Umgebungsstruktur neu errichtet.

GünzburgerStr. 10a

Um 2006 wurde das Anwesen Günzburger Str. 10 verkauft. Das Grundstück wurde geteilt. In den rückwärtigen Garten wurde 2006 ein modernes Mehrfamilienhaus gebaut.

Am 13.08.2007 wurden die alten Baulichkeiten komplett abgebrochen. 2011 wurde vorne an der Straße ein neues Wohnhaus in moderner Formensprache unter Berücksichtigung der Umgebungsstruktur neu errichtet.

- Der Buchhändler und Kaufmann Kaspar Schultheiß (1871–1942), Enkel von Thomas Schultheiß (1781–1871) aus Baach bei Zwiefalten (Baden-Württemberg), gründete 1920 die Firma Kaspar Schultheiß und Söhne in Weißenhorn. Neben Taschenuhrständern produzierte die Firma u. a. antikisierende Statuen, Lourdes-Madonnen, Kommunionandenken, Kruzifixe, kleine Hausaltäre und Krippenfiguren aus Gips. Ab 1936 führten die Söhne Kaspar (*18.02.1902 in München, seit 17.07.1937 verheiratet mit Maria Josefa Grauer aus Unterroth; +1968) und Josef (1903–1977) den Betrieb unter dem Namen Gebrüder Schultheiß, Weißenhorn, weiter. 1960 wurde die Gipsfigurenherstellung auf die Produktion von Figuren aus Kunstharz (hier Gesulit genannt) umgestellt. Nach demTod des Vaters Kaspar Schultheiß führte sein Sohn Heinz, akadem. Bildhauer, die Firma weiter. Die Firma wurde 1974 aufgegeben. ↩︎