Leprosenhaus und Leprosen-Benefizium

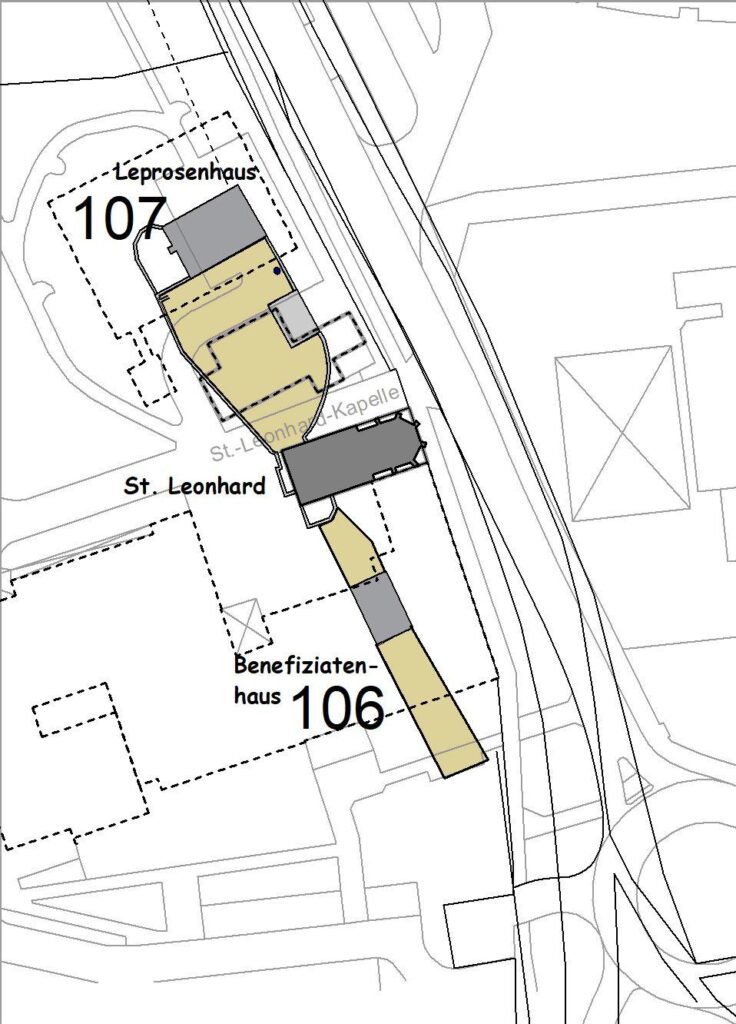

An der Stelle des heutigen Krankenhauses befand sich eine Gebäudegruppe, bestehend aus der Kirche St. Leonhard, dem Leprosenhaus (Hs.Nr. 107) und dem Benefiziatenhaus (Hs.Nr. 106). Das Benefiziatenhaus wurde für den Neubau des Krankenhauses um 1835 abgebrochen, das Leprosenhaus wurde 1837 auf Abbruch verkauft, bestand aber noch bis ca. 1875. Die St.-Leonhard-Kirche wurde beim Neubau des Krankenhauses in dieses integriert.

Inhalt

Die St.-Leonhard- oder Leprosenpfleg, Sondersiechenpfleg

Vorläufer der Spitalstiftung ist die St.-Leonhard- oder Leprosenpfleg und Sondersiechenpfleg. Der Bau einer solchen Einrichtung folgt einer ab dem 11. Jhdt. einsetzenden Entwicklung, als in den größeren Städten Leprosenhäuser außerhalb der Stadt errichtet wurden.

Die erste Erwähnung von St. Leonhard erfolgt in einer Urkunde vom 03.12.1426 1 [extra muros opidi qui a timeis no demolliat2], die auch in einer Abschrift von 1464 vorliegt. Aber schon von 1370 und 1371 liegen Kaufurkunden über einen Hof in Hegelhofen vor, die wahrscheinlich auch zur St. Leonhardspfleg gehören3. Über die Jahre hinweg wurden weiterhin mehrere Kaufurkunden oder Stiftungsurkunden für St. Leonhard ausgestellt. Das Vermögen wird in der Leprosenpfleg verwaltet. Zeitgleich besteht auch eine Sondersiechenpfleg, erstmals genannt in einer Urkunde von 1534 4. Es ist nicht geklärt, worin die Trennung der Aufgaben dieser Pflegschaften lag. Vermutlich wurde die Leprosenpfleg, die Sondersiechenpfleg und die Spitalstiftung gemeinsam verwaltet, denn in den Einwohnerverzeichnissen ist immer nur ein Spitalpfleger genannt. Die Sondersiechenpfleg wird bis 1900 getrennt geführt, die Leprosenpfleg noch bis 1928. Danach wurden die Pflegschaften in die Spitalstiftung überführt.

1561 wird über das Vermögen und die Steuereinnahmen der Leprosenpfleg ein Salbuch angelegt, welches bis Ende des 17. Jhdt. fortgeführt wird 5.

Am 16.01.1596 ging das Leprosium von kirchlichem in städtisches Eigentum über. Bürgermeister Jörg Straub unterzeichnete die Übergabeurkunde6.

Mit Urkunde vom 10.11.1712 werden die finanziellen Verhältnisse der Sondersiechenpflegschaft neu geordnet 7.

Am 14.06.1727 werden durch den kaiserlichen Rat Hildebrand von Judendunk, Herrn von Walgersdorf und die Bürgermeisters-Witwe Maria Käufl zwei Wochenmessen für 2000 Gulden hinzugestiftet 8, 1753 kam die Wochenmeßstiftung des Sonnenwirts Matthias Wiedenmann mit 812 1/2 fl hinzu 9.

Das Leprosenhaus (Hs.Nr. 107)

1464/65 wurde neben der Kirche für die Leprosen (von Lepra Befallenen) das Leprosenhaus (Hs.Nr. 107) erbaut. Die deutsche Bezeichnung der Lepra ist ‚Aussatz‘. Sie rührt daher, dass die mit einer infektiösen Krankheit befallenen Menschen aus Angst vor Ansteckung ‚ausgesetzt‘ wurden, d.h., sie mussten außerhalb der Ansiedlungen wohnen und waren somit von der Gesellschaft abgesondert. Wegen mangelnder medizinischer Kenntnis wurde der Begriff ‚Aussatz‘ auf alle Hautkrankheiten oder andere Infektionen angewandt.

Es ist nicht erkennbar, ob gleichzeitig mit dem Leprosenhaus auch das Benefiziatenhaus gebaut wurde. Aus Mitteln der Stadt wurde neben der Leonhardskirche ein eigenes Haus gebaut, um die mit Lepra (Aussatz) Behafteten da unterzubringen. Man hat diesen bedauernswerten Kranken aus der Stadtkasse wöchentlich Almosen gereicht; dann hat man bis 1684 wöchentlich von Haus zu Haus gesammelt. Einen Teil dieser Sammelgelder hat man auch ausgeteilt, einen Teil hat man verzinslich angelegt. So ist die Sondersiechen- oder Leprosenstiftung entstanden.

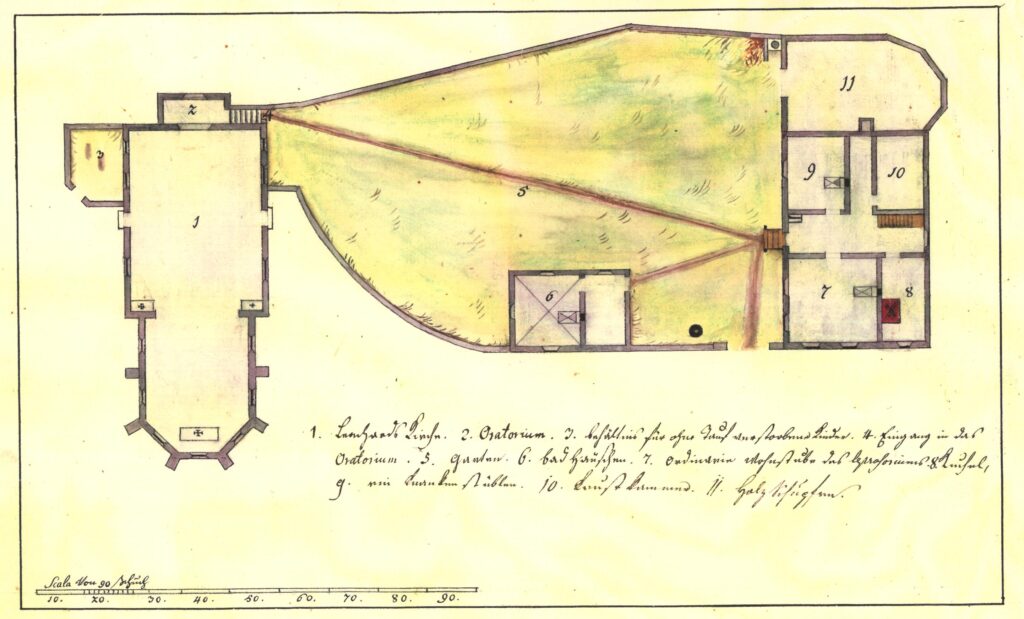

Vomn Leprosenhaus gibt es einen undatierten Grundriss mit Beschreibung, gezeichnet von Maurermeister Sebastian Kerner, Weißenhorn. Danach lag das mauerumfriedete Gebäude mit Garten nördlich der Leonhardskirche. Die Gartenmauer verengte sich gegen die Kirche zu und mündete im Treppenaufgang mit Westeingang zur Empore der Kirche. Der Leprosengarten hatte auf der Ostseite ein Tor. Linker Hand lag der Brunnen, rechts das zweistöckige Leprosenhaus »mit ausgebautem Kniestock«. Für die aussätzig Kranken wurden im Mittelalter außerhalb der Städte Leprosenhäuser angelegt; später wohnten dort vergantete Arme und sozial Schwache.

Der ummauerte Raum von Leprosenhaus und Leprosengarten umfaßte ein Gelände von ca. 70 X 20 m und reichte wohl bis zum heutigen Schwesternhaus.

Am Ende der Steuerlisten im Steuerbuch B 83 (1496-1517) sind diejenigen Steuerpflichtigen verzeichnet, die im Bereich des Leprosenhauses wohnhaft waren. Es ist jedoch nicht verzeichnet, wer im Benefiziatenhaus (GZ41) und wer im Leprosenhaus (GZ43) wohnte. bzw. ob das Benefiziatenhaus zu dieser Zeit überhaupt schon bestanden hat. Auch ist nicht erkennbar, wer hier als Kranker lebte und wer zum Personal gehörte. Im Steuerbuch B 84 ab 1548 sind dem Leprosenhaus keine Steuerpflichtigen mehr zuzuschreiben. Wegen der geringen Bedeutung der Namen der hier wohnhaften Personen für die Stadtgeschichte wird auf eine Aufzählung der Namen verzichtet.

Am 16.01.1596 wurde das Leprosenhaus an Bürgermeister Jörg Straub übergeben. Es gehörte von da an der Stadt. Auch im Einwohnerverzeichnis 1786 ist das Haus als städt. Leprosium bezeichnet. In den Einwohnerlisten 1819 und 1831 sind wieder Bewohner des Hauses verzeichnet.

1833-35 wurde das neue Krankenhaus errichtet. Das Leprosenhaus befand sich außerhalb des Baufeldes und blieb noch eine Zeit lang bestehen.

1837 beschloss der Magistrat, das alte Leprosenhaus, das alte Pfründhaus und das sog. Arme-Seelen-Haus auf Abbruch zu verkaufen, da diese Gebäude nach dem Bau des neuen Krankenhauses entbehrlich geworden waren. Die Maurermeister Kerner und Deibler sowie der Zimmermeister Abt schätzten unter Berufung auf ihren Eid das Gebäude auf 800 fl und das Grundstück auf 100 fl. Gedachtes Leprosenhaus – von dem neuen Armen- u. Krankenhaus resp. von der Kapelle nördlich auf 115 Schuh entfernt liegend, – im Erdgeschoß von Grund aus massiv mit Backsteinen u. im oberen Stockwerk mit Fachwänden aufgemachet – 48 Schuh lang u. 33 1/2 Schuh breit – mit gutem liegendem Dachstuhl versehen, und in guten baulichem Zustand – ohne alle Belastung schätzen sie auf die Summe von 800 fl.

Am 03.03.1837 wurde das Leprosenhaus auf Abbruch versteigert. Der Hutmacher Josef Miller (Günzburger Str. 20) erhielt das Gebäude für 500 fl. Da der Versteigerungswert unter dem Schätzpreis lag, beriet der Magistrat am 16.03.1838 noch einmal über den Verkauf, überließ Miller das Gebäude aber doch für den zugesicherten Kaufpreis.

Die weitere Entwicklung dieses Gebäudes ist nicht vollständig geklärt. Im Einwohnerverzeichnis 1843 ist bei Hs.Nr. 107 vermerkt: abgebrochen. Andererseits erscheint jetzt eine Hs.Nr. 107/2, 1855 auch noch eine Hs.Nr. 107/3. Beide Hausnummern sind in den Katasterplänen nicht enthalten. Bei den Hausnummern wird es sich um kurzzeitige Besetzungen handeln, die Hs.Nr 107/2 wurde ab 1855 zu Hs.Nr. 111/3 (GZ32) und die Hs.Nr. 107/3 zu 111/4 (UL02). Das Gebäude selbst ist noch bis ca. 1875 in den Katasterplänen als Bestand dargestellt. Vielleicht wurde es nur versäumt, das nicht mehr vorhandene Haus aus dem Kataster zu entfernen. Josef Müller verwendete das Baumaterial des alten Leprosenhauses für den Neubau seines Wohnhauses Günzburger Str. 20.

Das Grundstück blieb dann lange Zeit unbebaut. 2007 errichtete die Kreisspitalstiftung an dieser Stelle ein Parkhaus mit Hubschrauberlandeplatz.

Das Leprosen-Benefizium

Verbunden mit der Kirche St. Leonhard war ein Benefizium, d.h. eine Priesterstelle, die aus der Stiftung bezahlt wurde. Der Benefiziat hatte neben der Leonhardskirche sein Haus. Um 1500 war Nikolaus Thoman, der erste Chronist der Geschichte der Stadt Weißenhorn, Inhaber dieses Benefiziums.

Von der Behausung des St.-Leonhard-Kaplans heißt es in einer für Georg Fugger 1575 erstellten Auflistung der geistlichen Verhältnisse in Weißenhorn, dass diese, neben dem Spital in der Stadt gelegen, die Pfleger des Spitals zu Weißenhorn erkauft haben, weil sie offenbar nicht mehr benutzt worden war. Die Kaplanei ertrug damals rund 30 Gulden an Geld und rund 40 Immi an Naturalien. »Und ist dabey zu wissen, daß solche Caplaney meinem gdg. Herrn zu verleihen steht und haben dieselben einem Pfarrer zu Weißenhorn, damit er einen Helfer desto stadtlicher erhalten mög, außer Gnaden addiert«, d.h. die Kaplanei St. Leonhard wurde mit der Pfarrstelle vereinigt und damit de facto aufgelöst.

Bei der Neuregelung der Benefiziaturen um 1925 wurde dieses Benefizium mit der Frühmesse vereinigt und das Spital somit ganz entlastet.

Das Leprosen-Benefiziatenhaus (Hs.Nr. 106)

Das Baujahr des alten Benfiziatenhauses ist nicht bekannt. 1464 wurde das Leprosenhaus (Hs.Nr. 107) erbaut. Es ist nicht erkennbar, ob gleichzeitig auch das Benefiziatenhaus gebaut wurde. Aus Mitteln der Stadt wurde neben der Leonhardskirche ein eigenes Haus gebaut, um die mit Lepra (Aussatz) Behafteten da unterzubringen. Man hat diesen bedauernswerten Kranken aus der Stadtkasse wöchentlich Almosen gereicht; dann hat man bis 1684 wöchentlich von Haus zu Haus gesammelt. Einen Teil dieser Sammelgelder hat man auch ausgeteilt, einen Teil hat man verzinslich angelegt. So ist die Sondersiechen- oder Leprosenstiftung entstanden. Josef Holl schreibt in seiner Stadtgeschichte von 1904, der Leonhards-Kaplan habe seine Wohnung in der Stadt gehabt. Der bekannteste Leonhardskaplan war Nikolaus Thoman, der Verfasser der ersten Weißenhorner Historie. Thoman ist zu seiner Zeit an mehreren Orten in der Stadt als Einwohner genannt, nie jedoch draußen vor der Stadt. Von daher ist das Baujahr des Benefiziatenhauses nicht zu klären.

Nach dem Gemälde einer Stadtansicht von Konrad Huber aus dem Jahr 1812 muss es sich um ein zweigeschossiges Satteldachgebäude gehandelt haben. Die St.-Leonhard-Kirche wird 1426 bei Nikolaus Thoman schon als bestehend genannt, allerdings ohne ein Wohnhaus daneben. Zu der uralten (?) nördlich der Stadt gelegenen Leonhardskirche stifteten Peter Harder und Jakob Decker und andere eine Kaplanei, welche Bischof Peter genehmigte und das Präsentationsrecht dem Stift Kaisheim einräumte. Der Leonhardsherr hatte auch den Dienst an der Stadtpfarrkirche mit zu versehen. Seine Wohnung hatte er in der Stadt, in der Nähe des alten Spitalgebäudes10. Die Darstellung auf dem Gemälde Konrad Hubers erfolgte in künstlerischer Freiheit. Das Benefiziatenhaus war nämlich nicht direkt an die Kirche angebaut, sondern 14 m entfernt.

Erst im Einwohnerverzeichnis 1819 ist das Benefiziatenhaus als eigenes Gebäude unter der Hs.Nr. 106 genannt: Leprosenstiftung Benefiziatenhaus; Kellerer, Leprosenbenefiziat und Joseph Kroner, Leprosenmesner. Auch im Urkataster 1823 ist das Gebäude enthalten. Der Zustand des Gebäudes muss schon zu dieser Zeit schlecht gewesen sein, denn es liegen Beschwerden des Benefiziaten vor.

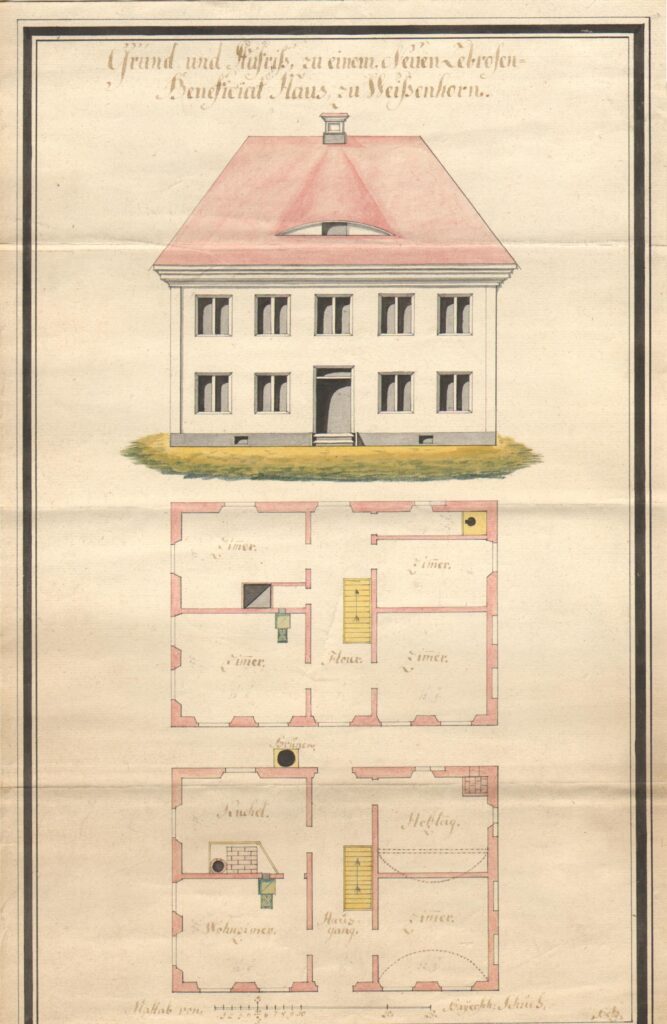

1820 wollte man das Haus neu bauen. Es liegen Plan und Kostenschätzung für den Neubau eines Wohnhauses für den Leprosenbenefiziaten bei St. Leonhard vor (A 58-11): Maurermeister Franz Joseph Betz, Zimmermeister Joseph Schlögel, Schreinermeister Mathias Mayerhauser, Glasermeister Vallentin Spegele und Schlossergeselle Anton Böhm gaben Angebote für ihre Gewerke ab. Das Haus wurde aber nicht realisiert. Im Akt ist aber kein Schriftverkehr, warum der Plan nicht verwirklicht wurde. Vielleicht dachte man schon zu dieser Zeit an den Neubau eines Krankenhauses an diesem Platz, welches dann ab 1833 verwirklicht wurde.

Benefiziat Kellerer beantragte 1822, seine Wohnung im Benefiziatenhaus aufzugeben und ihm eine Wohnung in der Stadt zuzuweisen. Nach längerer Diskussion bekam er im Waaghaus (An der Mauer 2) eine Wohnung eingebaut. Nach Fertigstellung des neuen Krankenhauses erhielt der Benefiziat dort wieder eine Wohnung.

1831 ist der Taglöhner Cristian Sailer als Bewohner des Hauses benannt.

Das alte Kaplanshaus stand dem Neubau des Krankenhauses im Wege. Es wurde im »Ulmer Landboten« vom 16. April 1834 auf Abbruch ausgeschrieben. Der Nagelschmied Peter Lochbronner ersteigerte das Benefiziatenhaus auf Abbruch und baute mit diesem Material auf dem bisher von ihm genutzten Gemeindegrund an der Langen Gasse (Bleichstr. 3) ein Wohnhaus.

Nach Fertigstellung des Krankenhauses erhielt der Benefiziat in diesem eine neue Wohnung. 1836 war das der Benefiziat Wahl. Er beschwerte sich mehrfach über das Verhalten des Hausmeisters Minet und seiner Frau. Er beantragte daher, ihm die Wohnung zuzuweisen, welche der Benefiziat Kellerer im Waaghaus bekommen habe. Der Magistrat lehnte das Gesuch ab, weil die Anwesenheit im Spital Aufgabe des Benefiziaten sei und die Situation jetzt anders sei als damals, als der Benefiziat noch im mittlerweile abgebrochenen Leprosenhaus gewohnt habe. Als letzter war der Benefiziat Wilhelm Kösel im Krankenhaus wohnhaft. Seit 1874 wohnte keiner mehr drunten. Bei der Neuregelung wurde dieses Benefizium mit der Frühmesse vereinigt und das Spital ganz entlastet.

Der Neubau des Krankenhauses wurde unter derselben Hausnummer geführt, ab 1855 als Hs.Nr. 106/107.

- U 25 ↩︎

- Der Satz lässt sich nicht sauber übersetzen. Insbesondere der Begriff ‚timeis‘ ist keine klare lateinische Konstruktion. Sinngemäß übersetzt dürfte es heißen: ‚Außerhalb der Mauern der Stadt aus Furcht, diese [bezogen dann auf die Stadt] zu zerstören‘. Mit diesem ‚zerstören‘ dürfte die Schädigung durch Krankheiten gemeint sein. ↩︎

- U 5, U 6 ↩︎

- U 185 ↩︎

- ↩︎

- ↩︎

- U 384 ↩︎

- U 313 ↩︎

- U 350a ↩︎

- Schwäbische Kunstdenkmale Heft 56, 2000, Anton H. Konrad Verlag 89264 Weißenhorn ↩︎