Das Untere Zollhaus – Günzburger Str. x

Außerhalb des Wallgrabens stand spätestens von 1614 ab das untere Torhäuslein zur Erhebung des Pflasterzolls. 1835 wurde das Zollhaus zum Unteren Tor verlegt, 1841 wurde es abgebrochen.

Das Pflasterzollhaus

Niemand weiß, wie es ausgesehen hat, aber mindestens ab 1614 stand außerhalb des äußeren Wallgrabens das ‚Thorhäuslein‘. Das Erbauungsjahr konnte archivalisch nicht ermittelt werden, erst ab 1614 erscheint es in den Steuerbüchern als Nachbargebäude des Gasthauses Stern, Günzburger Str. 1. Als städtisches Gebäude war es selbst nicht steuerpflichtig, daher sind auch keine Namen der Bewohner vermerkt. Aus der Verwendung des Diminuitivs ‚Häuslein‘ kann angenommen werden, dass es sich um ein kleines Haus gehandelt hat.

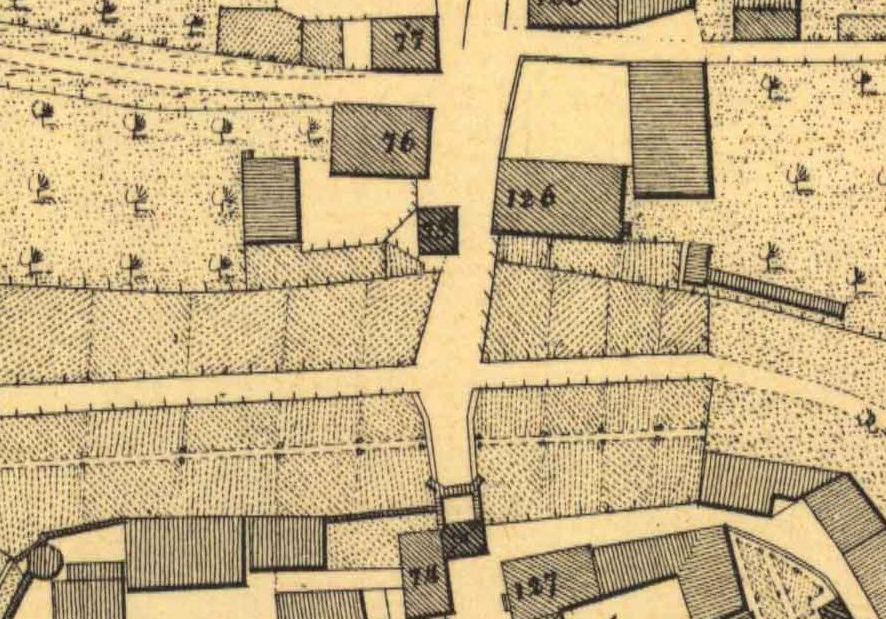

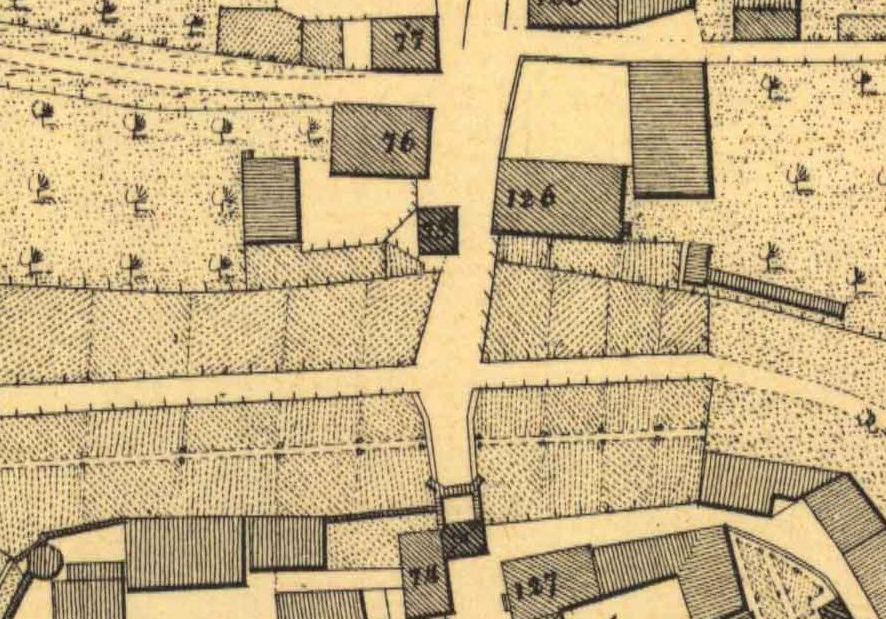

Im Liegenschaftsbeschrieb A 218 aus dem Jahr 1777 ist das Zollhaus benannt: M des unteren Thorwarts Hauß von nemlicher grose und Enthalung neu gebaut und 300 im Werth, und runds (?). Das Haus muss daher wohl kurz vor 1777 neu gebaut worden sein. Im Urkataster 1823 ist die Lage des Hauses (Hs.Nr. 75) dargestellt. Das Zollhaus bildete eine Engstelle zum gegenüberliegenden Gasthof Ochsen mit ca. 5,35 m.

1819 wird Lazarus Stigele als Pflasterzoller genannt und 1831 der Schneider Joseph Rank.

1838 beschließt der Magistrat, das untere Zollhaus abzubrechen und für den Pflasterzollpächter eine neue Wohnung an das Untere Tor anzubauen. Nachdem das Zollhaus am untern Tor so baufällig ist, daß dasselbe bereits gestützt werden mußte, sonach eine Hausbaureparatur notwendig fällt und dafren dieses Zollhaus so weit in der Straße vorwärts steht. Am 22.05.1840 beschloss der Magistra nochmals den Abbruch. Der Abbruch soll aber erst erfolgen, wenn das neue Zollhaus hergestellt und bewohnbar gemacht ist.

Am 06.06.1840 wurde das untere Zollhaus im Ulmer Landboten auf den 10.06.1940 auf Abbruch ausgeschrieben. Kristian Sailer erhielt für 240 fl den Zuschlag. Doch die Fertigstellung des Anbaus an das Untere Tor verzögerte sich. Der Käufer des Zollhauses auf Abbruch, Kristian Sailer, beschwerte sich am 05.04.1841, dass das neue Zollhaus (neben dem Unteren Tor) noch nicht fertig sei und der Zollpächter daher nicht umziehen könne. Er brauche aber das Material für seinen Neubau [in der Oberen Mühlstr. 15] und müsse seinerseit bis Johanni (24.06.) seine bisherige Mietwohnung räumen. Der Magistrat antwortete, die Wohnung könne bis zum 01.05. geräumt werden. Kristian Sailer beantragte jetzt eine Reduzierung des Kaufpreises um 40 fl, weil der Abbruch verzögert wurde und nicht so vorteilhaft wie gedacht ausgefallen sei. Dieser Antrag wurde vom Magistrat am 28.05.1841 abgelehnt.

Am 29.06.1841 erging die Vollzugmeldung des Abbruchs durch die Stadt an das Landgericht.

Nacxh Abbruch des Unteren Zollhauses wurde die Einfahrt in das Untere Tor erweitert. Nach der Verbreiterung der Straße verblieb eine Fläche von 1 1/2 Dez. (ca. 50 m²) welche der benachbarte Rotgerber Johann Kurz kaufte. Der Grundstückswert wurde von den Taxatoren auf 24 fl geschätzt.

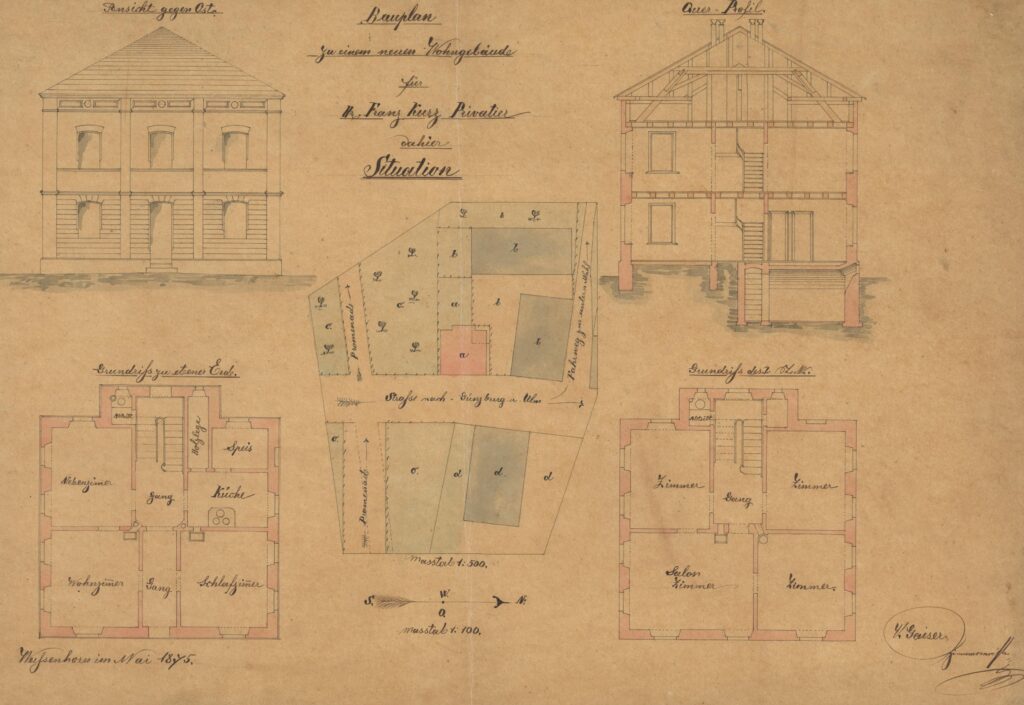

1875 plante Franz Kurz den Neubau eines Wohnhauses im Stil der beginnenden Bebauung der Bahnhofstraße. Der Bau unterblieb aus unbekannten Gründen

Der Pflasterzoll

Der Pflasterzoll ist ein Kapitel für sich. Schon immer wurden für besondere Straßen und Brücken Wegezölle erhoben, mit denen der Mehraufwand solcher Infrastruktur refinanziert werden sollte. Das ist bei den heutzutage erobenen Maut-Zahlungen für Autobahnen, Tunnel, Brücken o.ä. nichts anderes. Das Thema ist noch nicht vollständig erforscht und soll hier nur ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne abgeschlossene Quellenforschung am Rande angesprochen werden.

Im Jahr 1536 hat man von März bis November große Flächen innerhalb der Stadt gepflastert. Zuerst das Fuggersche Areal zwischen Hofstadel und Schloß, den Marktplatz neben dem Kirchhof sowie beim Wettbach zwischen dem Kastenhaus und dem Bad (Wettbach 6). Dann folgte der städtische Teil zwischen den Toren und längs der Mauer, dort jedoch mit kleinen Ausnahmen. Hierzu war eine große Gemeinschaftsleistung notwendig. Anton Fugger hatte seine Weißenhorner und die Bevölkerung aus nah und fern aufgerufen, Steine vom Illertal anzufahren. Geistliche und weltliche „Nachbarn“ haben hierzu Personen und pferdebespannte Fahrzeuge abgeordnet, so die Äbte von Roggenburg, Elchingen und Wiblingen, Veit von Rechberg zu Babenhausen, Hans von Rechberg zu Illereichen, Erhart Vöhlin zu Illertissen und Hans Burckhart von Ellerbach. Aber auch alle Bürger mit Pferdegespannen von Hegelhofen, Attenhofen, Pfaffenhofen, Biberachzell, Reichenbach und den übrigen Dörfern, welche zur Herrschaft gehörten, mussten für ein geringes Entgelt Fahrzeuge beladen und fahren.1

Seit dann dürfte ein Pflasterzoll erhoben worden sein. Im Stadtarchiv befinden sich mehrere Akten, die sich hiermit befassen.

Die Erhebung des Pflasterzolls wurde verpachtet. Daher hatten die Zöllner ein persönliches Interesse, dass auch jeder Passant zahlte. Die Stadt stellte den Pächtern ein Dienstgebäude zu Verfügung. Es war dies das obere Zollhaus, vor oder im Oberen Tor, und das untere Zollhaus, vor oder im Unteren Tor.

Zum 01. Januar 1896 wurde der Pflasterzoll augehoben.

- Burkhart, Geschichte der Stadt weißenhorn, S. 96 ↩︎