Untere Mühlstr. 10x – ehem. Garnsiede

Mit der Beschreibung dieses Gebäudes bewegen wir uns ein wenig im Bereich der Vermutungen und Annahmen. Die Existenz des Gebäudes ist zwar historisch belegt, Lage und Umfang sind aber aus den vorhandenen Unterlagen nicht sicher zu bestimmen.

Inhalt

Die Garnsiede als Ehehäfte

Eine Garnsiede ist ein historisches Wirtschaftsgebäude, das zur Verarbeitung von Garn diente, insbesondere zum Sieden von Garn, um es aufzuhellen und weich zu machen. In einer solchen Einrichtung wurde das Garn fast weiß gesotten und so behandelt, dass es geschmeidiger wurde – ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Textilien im vorindustriellen Zeitalter. Die Nähe zum Wasser war dafür unerlässlich, da für den Siedeprozess große Mengen Wasser benötigt wurden. Garnsieden waren insbesondere im 17. bis 19. Jahrhundert verbreitet und waren als eigenständige Gewerbebauten Teil der städtischen Wirtschaftsinfrastruktur.

Die Weißenhorner Garnsiede war als Ehehäfte ausgewiesen, d.i. eine Art Monopolstellung, in welcher der Inhaber der Ehäftte verpflichtet war, gewisse Arbeiten für die Allgemeinheit auszuführen, dagegen aber auch berechtigt war, diese Arbeiten als Einziger durchzuführen.

Die Garnsiede bestand wohl aus mehreren Gebäuden. Während die Nebengebäude im Steuerbuch nicht erwähnt sind, gab es wohl zwei Hauptgebäude. Das eine beherbergte den Inhaber der Ehehäfte und das andere seine Mitarbeiter. Der Inhaber der Garnsiede saß relativ lange auf seinem Hof, im anderen Gebäude war ein häufiger Bewohnerwechsel zu beobachten. Es wird angenommen, dass auch dieses Gebäude im Besitz des Inhabers der Garnsiede war. Die beiden Gebäude sind in den Steuerbüchern nicht immer nebeneinander zu finden, woraus auch die Existenz zweier Gebäude abgeleitet wurde.

Ähnlich war es wohl auch bei der Blaiche in der Oberen Mühlstraße. Auch dort finden wir ein Nebengebäude mit den Arbeitern, dort Wächterhaus genannt (Obere Mühlstr. 25).

Es wird vermutet, dass sich zuerst ein Gebäude am Ostufer der Roth befand. Gesichert ist die Nutzung als Färberei. Angenommen wurde auch die Nutzung als Gerberei, da sich kein anderer Eigentümer in das praktische Anforderungsprofil hier einfügen würde. Auch die Nutzung als Mang liegt nahe. Die Namen der notierten Eigentümer entsprechen in historischer Manier häufig ihren Berufen.

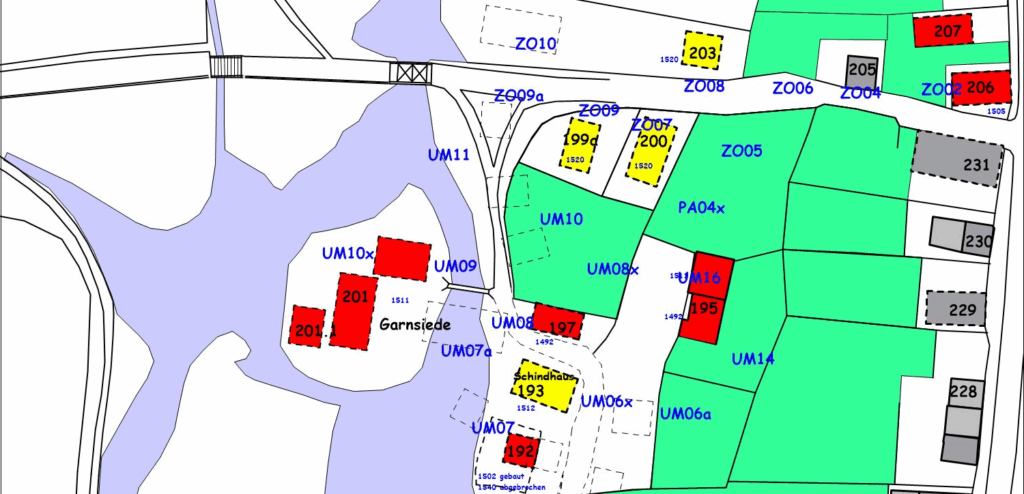

Nach dem vermuteten Hochwasserereignis um 1485 dürfte eine Uferveränderung der Roth stattgefunden haben, die zur Bildung einer Insel führte. Die alte Garnsiede könnte durch das Hochwasser zerstört worden sein, was einen Neubau rechtfertigen würde. Nachdem die Fugger 1508 die Stadt übernommen hatten und eine Barchentweberei ins Leben riefen, ist es gut denkbar, dass dieses Gewerbegebäude seitens der Fugger gebaut wurde. Im Gebäude sind mehrere Personen steuerpflichtig ansässig, die Bewohner wechseln häufig. Um die neue Garnsiede erreichen zu können, wurde über die Roth eine Brücke auf die Insel gebaut. Diese Brücke ist in den Lagebeschrieben mehrmals erwähnt. Auch im Urkataster 1823 ist hier eine Brücke eingezeichnet.

Nach der Regulierung der Roth im 19./20. Jahrhundert wurde dieser Bereich trockengelegt. Hier befindet sich nun die Grünfläche ‚Schilleranlage‘.

Historie

1465 beginnt die Eigentümerfolge mit Cuntz Ledergerb, Gret Ledergerbin und Martin Ledergerb

(nicht gesichert). Eigentümer vor 1465 sind archivalisch nicht feststellbar. Ebenfalls 1465 ist Mang Erb (nicht gesichert) genannt und 1480 Joße Wagner, Verber.

Im Bereich der Unteren Mühlstraße befinden sich einige Gebäude, deren Lage im Salbuch 1480 eindeutig definiert ist, die aber in späteren Steuerlisten nicht mehr auftauchen und deren Eigentümer später an anderer Stelle auftreten. Hieraus wird geschlossen, dass zwischen 1480 und 1492 ein Ereignis stattgefunden haben muss, wonach diese Gebäude nicht mehr existierten. Wegen der Nähe zur Roth ist es naheliegend, hier an ein Hochwasserereignis zu denken, welches auch zu einer Uferveränderung der Roth geführt haben muss. Nikolaus Thoman beginnt seine Stadtgeschichte ca. 1485; er beschreibt darin kein solches Hochwasser, demnach muss es zw. 1480 und 1485 stattgefunden haben. Durch die Uferveränderung bei dem Hochwasser dürfte die Rothinsel entstanden sein.

Ein Joß Wagner findet sich nach 1480 nicht in der Stadt, ein Martin Wagner findet sich auf Hauptplatz 1.

Es wird angenommen, dass 1511 auf der Rothinsel ein Neubau der Garnsiede errichtet wurde. Die dortigen Bewohner hatten alle vorher einen anderen Wohnort innerhalb der Stadt. Elisabeth Garnsiederin (vorher auf GZ28), Leonhart Klayber (vorher als Nachtwächter in St. Leonhard), Anna Juckerin, Anna Schmidin und Heinrich Bretzel (vorher Günzburger Str. 9). Die genannten Einwohner können sich auch auf zwei Gebäude verteilt haben. 1515 sind Elsbeth Garnsiederin, Jorg Kistner, Agatha Madern und Hanns Weckerlin hier verzeichnet; 1517 Jorg Kistner, Agatha Madern und Hanns Weckerlin. Elisabeth Garnsiederin wechselt später auf Zollstr. 2. Für die Jahre 1518-1548 liegen keine Aufzeichnungen vor. Nach 1548 sind zwei Gebäude der Garnsiede nachzuweisen.

Nebenhaus der Garnsiede

Im Nebenhaus wohnten die Mitarbeiter der Garnsiede. Deren Namen wechseln häufig. Weil die Namen nicht unbedingt zur Baugeschichte beitragen, werden sie hier nicht vollständig aufgeführt. bei Interesse können die Namen dem Datenblatt am Ende des Beitrags entnommen werden.

1548 beginnen die Namensbenennungen, das Gebäude dürfte aber schon zwischen 1517 und 1548 erbaut worden sein. 1551 ist u.a. auch Paule Leberwurst genannt, der dann 1556 auch ins Hauptgebäude wechselt. Auffallend ist auch der Name Wendel Hartmann, der 1556 von Günzburger Str. 14 hierher kommt. Nachdem er am 16.03.1569 stirbt, übernimmt seine Witwe Margaretha beide Besitzungen und bleibt hier noch bis 1594.

Auch interessant ist, dass Hans Hackenfleisch von 1570 bis 1594 Inhaber der Garnsiede war und danach ab 1595 noch bis ca. 1598 im Nebenhaus wohnte.

Ab 1610 wird das Gebäude nicht mehr erwähnt. Es wird vermutet, dass es aufgegeben und abgebrochen wurde.

Hauptsitz der Garnsiede

1548 ist Matheus Oßwald Inhaber der Garnsiede. Die Witwe seines Vorgängers Peter Heyssen wohnt auch noch hier. Ab 1553 hat Hans Hayder die Garnsiede inne, die Witwen seiner Vorgänger wohnen auch noch hier. Zwischen 1556 und 1562 übernimmt Paule Leberwurst die Garnsiede. Ihm folgt 1570 Hans Hackenfleisch; er behält diese Stellung bis 1594 und wechselt dann in das Nebenhaus.

Hans Hackenfleisch jung, vermutl. der Sohn, leitet ab 1594 die Garnsiede, 1598 seine Witwe und 1601-1617 wieder ein Hans Hackenfleisch. 1614 wird der Besitz im Steuerbuch beschrieben Behausung und Ehafte Garnsiede zwischen der Roth, Wert 800 fl. Die Angabe ‚zwischen der Roth‘ untermauert die These der Insellage.

1617 wird Hans Seitz als Inhaber geführt. 1623 wird als Eigentümer Die Weberschaft genannt, scheinbar ein Zusammenschluss der örtlichen Weber.

Nach 1630 wird Hans Wilhelm, Garnsieder, als Inhaber genannt, etwas später dann Melcher Kaiffel Garnsieder, Wert 700 fl. Melchior Käufel dürfte die Witwe Maria des Garnsieders Wilhelm geheiratet haben, denn bei ihrem Tod 1663 werden dessen Kinder als Erben erwähnt. Der Grundbesitz blieb auch bei Maria und wurde am 10.04.1663 an ihre Kinder vererbt.

1636 wird ein weiteres Hochwasserereignis vermutet. Im Steuerbuch B 88 werden 14 Gebäude im Bereich der Oberen und der Unteren Mühlstraße nicht mehr geführt, 11 weitere sind im Wert deutlich gesunken. Zwar ist in diesen Jahren allgemein wegen des 30-jährigen Krieges, einer Hungersnot 1634 und der Pest 1635 ein Rückgang der Gebäudewerte zu verzeichnen, nirgends jedoch so massiv wie hier unter Verlust von Bausubstanz. Es wird vermutet, dass in diesen Jahren auch ein großes Hochwasser stattgefunden hat, dem diese Häuser zum Opfer fielen. Dieses Geschehen soll in einem eigenen Beitrag entsprechend aufgearbeitet werden.

Auch die Garnsiede war offenbar beim Hochwasser beschädigt worden, denn 1651 wird Melchior Käuffel, Garnsieder, genannt, der Wert beträgt aber nur noch 525 fl. 1660 erwirbt Melchior Keuffel das Haus Hauptstr. 24 und verlegt seinen Wohnsitz dorthin. Der Wert der Garnsiede beträgt wieder 830 fl. Maria Käufel stirbt am 10.04.1663, ihr Erbe wird aufgeteilt.

1663 wird Martin Wilhelm, Garnsieder, als Inhaber genannt. Es könnte Verwandtschaft zum früheren Inhaber der Garnsiede sein.

1674 übernimmt Georg Clauß, Garnsieder, die Ehehäfte mit einem Wert von 1100 fl. Die Beschreibung lautet Behaußung als Ehehäfftin Garnsieden sambt dem neuerbauten Stadel beiderseits zwischen d. Roth gelegen. Dies gilt wiederum als Beweis für die Insellage. Der Begriff ‚beiderseits‘ lässt vermuten, dass sich der Betrieb jetzt auch auf den östlichen Uferbereich ausgedehnt hat. Georg Clauß heiratet am 21.05.1675 Ursula Krötz, Tochter des Bäckers Anton Krötz (Hauptstr. 18).

1681 wird Michael Zeller als Inhaber genannt. Er könnte lediglich als Verwalter tätig gewesen sein, denn 1682 wird bereits wieder Georg Clauß genannt. Als weiteres Eigentum wird 1682 vermerkt Item bey seines Vaters S. Behaußung (Hauptstr. 23), Wert 700 fl. Georg Clauß heiratet am 02.05.1693 Barbara Bader aus Kutzenhausen in 2. Ehe. 1694 wird mit Michael Müller wieder ein Verwalter vermutet, denn 1696 erscheint wieder Georg Clauß. Um 1706 erwirbt Georg Claus auch die Hofstatt Untere Mühlstr. 8.

Am 10.05.1708 erhält der Sohn Simon Claus die Garnsiede und (sein Bruder?) Anton Claus die Bäckerei Hauptstr. 23. Georg Claus stirbt am 11.06.1709. Sein Sohn Simon wickelt die Erbschaft ab. Da kein Grundbesitz mehr aufgeführt ist, muss die Übergabe des Hofs schon früher erfolgt sein. 1725 stirbt Barbara Clauß. Ihr Erbe wird aufgeteilt.

Im Steuerbuch B 97 von 1736 werden unter Simon Claus bei der Beschreibung der Liegenschaft UM10x jetzt weitere zwei halbe Hofstätten neben Nicasius Brandesser (Peter-Arnold-Str. 3, jetzt Zollstr. 7) genannt. Hierbei muss es sich um das Grundstück Untere Mühlstr. 10 handeln. Es ist davon auszugehen, dass Simon Claus dieses Grundstück von Georg Claus übernommen hat, auch wenn dies im Steuerbuch nicht dokumentiert ist. Simon Claus stirbt 1738, es erben seine 4 Kinder. Diese verkaufen die Immobilien. Der Sohn Josef, Barbierer, befindet sich zu dieser Zeit auf Wanderschaft. Bis 1750 wird dessen Vermögen von verordneten Pflegern verwaltet. 1750 wird Josef Klaus als Dragoner im Altshauser Dragoner Regiment vermerkt.

Der Käufer der Garnsiede 1738 ist Balthas Keufel. Simon Claus‘ Erben verkaufen die Hofstatt UM08 mit 25 fl Wert separat an Jacob Kleber.

Die Ehehäftigkeit der Garnsiede wird am 15.10.1749 aufgehoben. Diese Ehehäften und Garnsieden seynd nun Zu Ewigen Zeiten ab 15: octb: 1749 aufgehoben. Für die weitere Entwicklung des Grundstücks liegen leider keine genaue Angaben vor. Es wird angenommen, dass die Garnsiede zwischen der Roth vor 1749 aufgegeben wurde, sei es, dass die Geschäftsgrundlage fehlte oder das Gebäude baufällig war, vielleicht auch durch Brand oder Hochwasser. Die Garnsiede wurde dann auf das Grundstück Untere Mühlstr. 10 verlegt und dort neu errichtet. Als Wert der neuen Garnsiede werden nur noch 320 fl angesetzt, gegenüber 1050 fl der alten Garnsiede.

Der Standort der alten Garnsiede wurde anschließend aufgegeben. Vielleicht bestand ein Stadel davon noch einige Zeit. Hierauf weisen einige Beschriebe der neuen Garnsiede UM10 hin, bei denen es heißt: beiderseits der Roth. Im Urkataster 1824 ist lediglich noch die Brücke auf die Rothinsel dargestellt.