Wettbach 6 – Innere Badstube

Das Haus wird zwar schon 1475 als Baderhaus erwähnt, das ursprüngliche Baujahr ist jedoch archivalisch nicht feststellbar. Habel1 datiert es in die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die Stadt Weißenhorn besaß zwei Badstuben, die als kaiserliches Lehen vergeben wurden, die Innere Badstube (Wettbach 6) und die Äußere oder Obere Badstube Illerberger Str. 9. Burkhart2 behauptet, die innere Badstube habe schon 1465 bestanden. Diese Behauptung konnte archivalisch nicht verifiziert werden. Nach den gesichteten Akten wird in der Urkunde U 133a erstmals im Jahr 1489 eine Badstube erwähnt. Im Zinsbuch B 38 von 1475 kann auf dem Grundstück ein Martin Doman vermutet werden, ohne Hinweis darauf, ob es sich hier um einen Bader handelt.

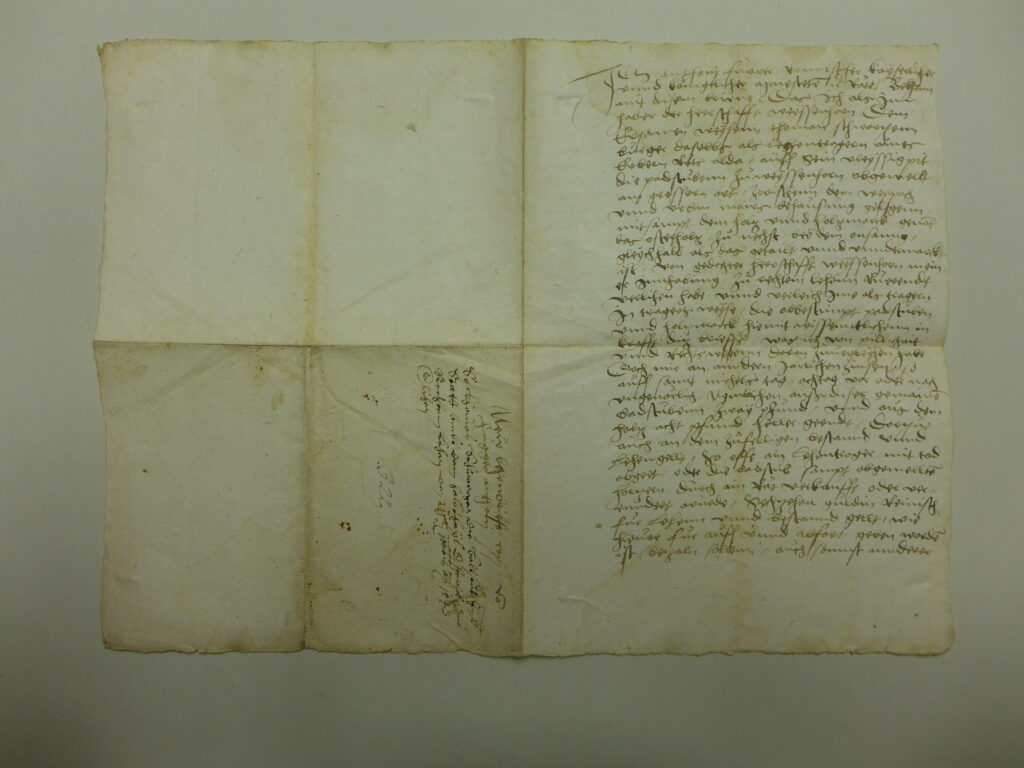

In der Urkunde U 133a von 1489 verkaufen Leonhard Waidmann und seine eheliche Hausfrau Elßbeth Vischer die Badstube am Wettbach zwischen Hainrich und Ulrich Häckel sowie Endreß Hörlin an die Kirchenpfleger der Stadtpfarrkirche, Peter Schlegel, Hans Stöckle und Drepolt Hamer.

1492 wird im Akt A 149.1-2, 6 Jorig Claus, der Schneid, erwähnt; auch hier kein Hinweis auf die

Tätigkeit als Bader. 1495 haben wir dann in U 145 einen Zinsbrief von Leonhard Weitmann gegen Georg Gering, genannt Frank (Hauptstr. 23) um die Badstube.3 Weiterhin ist aber Jorig Claus 1496 – 1505 auf der Badstube genannt. 1506 heißt der Eigentümer Georg Claus, vermutlich der Sohn. Interessant ist, dass 1505-1506 auch Hans Bader hier genannt wird. Hans Bader war nämlich der Inhaber der äußeren Badstube.4 Georg Claus ist bis 1511 hier zu finden. Später finden wir ihn auf Hauptstr. 7. Für die Jahre 1518-1543 liegen keine Aufzeichnungen vor.

Ab 1543 werden Lehensbriefe für die Badstuben ausgefertigt. Bis 1769 werden die Lehensbriefe von den Fuggern als Ortsherren vergeben, danach vom Kaiser in Wien.

Für die folgenden Jahrhunderte bis zum Ende des Lehenswesens 1806 sind mehrere Urkunden über die Lehensvergabe im Archiv enthalten. Das Lehen wurde als gegenseitiger Vertrag angesehen, bei jedem Wechsel des Herrschers oder des Lehensnehmers wurde eine neue Lehensurkunde ausgestellt. Zuletzt, etwa ab 1788, wurde der Lehensbrief nur noch auf den Bürgermeister ausgestellt, der das Lehen dann selbst weitergeben konnte.

Der älteste Lehensbrief stammt aus dem Jahr 1543. In diesem verleiht Anton Fugger die Badstube an Thomas Schwartz (U190a). 1548 an Anton Dietsch. 1551 erscheint Wolf Waydmann im Steuerbuch, 1556 als Lehensnehmer der Inneren Badstube. Die Reihenfolge der Nennung stimmt hier aber nicht mit der Lage des Bades überein. Es könnte eine Wohnung im Gebäude Professor-Jann-Gasse 6 gewesen sein, die er als Eigentümer besaß. Die Eigentümereigenschaft lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen.

1565 verleiht Georg Fugger das Lehen an Jacob Barth, Bürger und Rath, 1562 ist Lenhart Waidmann als Bader in der Steuerliste enthalten. Philipp Eduard Fugger verleiht 1570 die Badstube an Jacob Barth. In diesem Jahr ist auch Balthasar Müller als Balbierer in der Steuerliste aufgeführt. 1651 gibt Philipp Eduard Fugger das Lehen an Hans Albrecht und Georg Bader, 1659 verleiht Albrecht Fugger das Lehen an (?) Lutzenberger. 1674 bestätigt Hans Friedrich Fugger dieses Lehen. Als Pächter wird im Steuerbuch jetzt Christoph Jelim bis 1682 hier genannt, weil er neben dem gepachteten Bad auch noch eigene Grundstücke besaß, die zu versteuern waren, ab 1686 ist er auf Wettbach B zu finden. Christoph Jehle dürfte um 1692 gestorben sein. Seine Ehefrau Barbara führte die Badstube noch bis zu ihrem Tod 1720 fort.

Am 12.02.1680 geht das Lehen an Matheuß Krötz, bestätigt am 14.09.1690 durch Albrecht Fugger. Nach dessen Tod wird das Lehen von Franz Sigmund Joseph Fugger 1693 bestätigt.

Ab 1769 wird das Lehen vom Kaiser in Wien vergeben, am 29.12.1769 von Kaiserin Maria Theresia an Martin Roth, am 21.08.1782 von Kaiser Joseph II., am 06.06.1791 von Kaiser Leopold II. an Johann Georg Raffler, bestätigt am 08.08.1793 von Kaiser Franz II. Dies war die letzte Lehensvergabe.

In einem Gebäudebeschrieb von 1777 (A 218) heißt es: F das innere Baad samt Scheür ist eine Wohnung dermalen für den Stadtknecht, der Stadl aber gegen Jahrl 2 fl 30 Verliehen im Werth zu 800 fl. Der Stadtknecht hatte vorher seine Dienstwohnung im Gebäude Wettbach 25. Auch 1819 ist hier noch die Amtsdienerwohnung, bewohnt von Viktoria Heinrich, Amtsdienerin.

1823 wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Magistrats und der GB beschlossen, das innere Badhaus zu verkaufen, da es der Stadt nicht mehr nütze und der Unterhalt zu teuer werde. Die GB stimmten diesem Vorhaben zu. Die Amtsdienerwohnung wurde vom Inneren Badhaus in das Waaghaus (AM02) verlegt. Der Beschluss zu einem Verkauf des Gebäudes wurde aber nicht vollzogen. 1826 schlugen die GB vor, im EG des Gebäudes zwei Wohnungen einzubauen und im OG das Theater der Theatergesellschaft einzubauen. Der Magistrat lehnte diesen Vorschlag ab, weil sich das Gebäude hierzu überhaupt nicht eigne und sich die Stadt der Baulast entledigen sollte und nicht „eine doppelte auf sich laden“ sollte. Er legte die Sache dem Landgericht zur Entscheidung vor. Am 06.10.1826 erteilte das Landgericht die curatelamtliche Erlaubnis zum Verkauf.

Das Innere Badhaus wurde im Ulmer Landboten vom 4.11.1826 und in der Augsburgischen Ordinari Postzeitung per Anzeige auf den 25.11.1826 meistbietend zum Verkauf angeboten. (Haus-Verkauf) Mit höchster Bewilligung der K. Regierung vom 27 v.M. wird von dem unterfertigten Magistrat Samstag den 25 November l.J. auf der Stadtkanzlei, Vormittags, das sogenannte alte oder innere Badhaus, ein Kommungebäude, mit dem hiezu gehörigen Gemeinde- und Forstrecht an den Meistbietenden verkauft werden. Gedachtes Gebäude ist mit 700 fl in der Brandassekuranz einverleibt, 51 Schuh lang, und 44 Schuh breit, und erhält im untern Stockwerk: 1 gewölbten Hausgang, solchen Keller, Holzlege und Viehstall; im untern Stock: 1 heizbare Wohnstube, 1 Küche und 4 Kammern mit Abtritt. Auch ist am Hause ein Brunnen so angebracht, daß das Wasser hinein gepumpt werden kann. Die Gemeindegründe bestehen: in 2 Krautbetten im untern Eschach: 2 halbtagwerk Wiesgrund im untern, und 1 halbtagwerk im obern Eschach; Das Forstrecht aber, in 1 Klafter Holz und 200 Stück Wellen, gegen 1 fl 27 kr. Macherlohn. Auswärtige Kaufsliebhaber können das Gebäude mit Zugehör täglich in Augenschein nehmen, und haben sich mit Vermögens- und Leumuthszeugnissen zu versehen. Die Verkaufsbedingnisse werden am Tage der Versteigerung bekannt gemacht.

Die Gemeindebevollmächtigten erhoben zwar am 11.11.1826 Widerspruch gegen die Versteigerung, sie fand aber am 23,11,1826 trotzdem statt. Andreas Abt, Zimmermann aus Söflingen, gab mit 850 fl das höchste Gebot ab. Am 10.02.1827 wurde der Kauf notariell vollzogen.

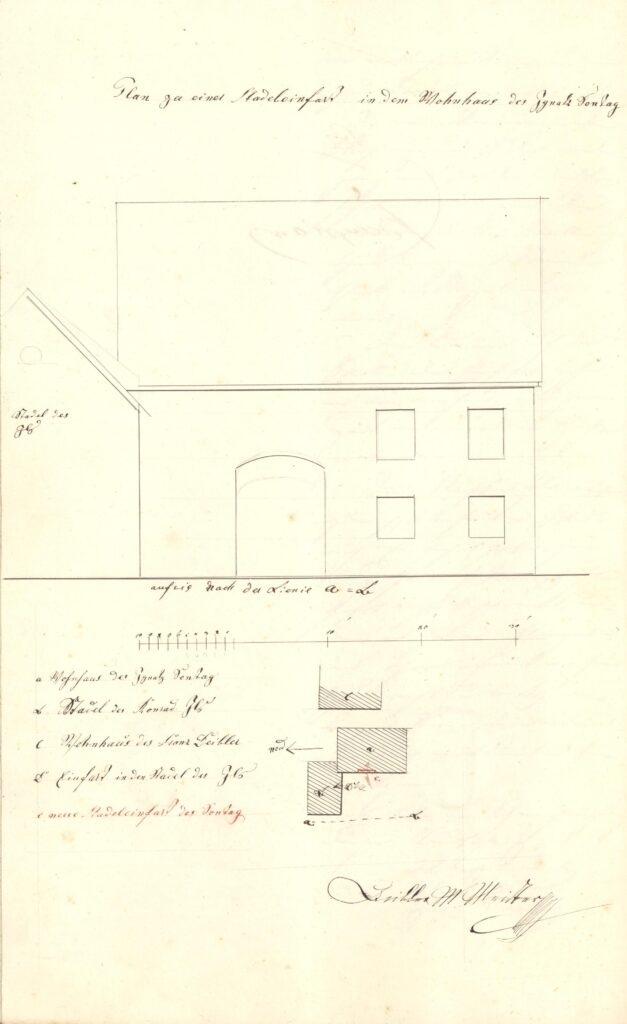

Am 27.12.1833 wurde das Haus an den Kupferschmied Ignaz Dirrheimer verkauft. und am 29.08.1837 an den Schlosser Ignaz Sonntag. Dieser möchte 1844 in sein Haus eine Ökonomie einbauen und hierzu einen Stadel mit Tor. An dieser Stelle befand sich bis dato eine Waschküche im EG und eine Kammer im OG. Den Brunnen, der bislang an der Einfahrt stand, möchte er zuschütten und in das Haus verlegen. Der Nachbar Ils (Wettbach 8) sah sich durch die gemeinsame Nutzung des Hofraumes benachteiligt und wandte sich gegen das Bauvorhaben mit Bedingungen. Das LG Roggenburg erteilte die Genehmigung unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Bedingungen.

Die Familie Sonntag bleibt bis ca. 1912 auf diesem Haus; ab 04.05.1870 Franz Sonntag, ab 11.06.1892 Josef und Theres Sonntag und ab 13.11.1894 Theres Sonntag alleine.

Am 05.07.1912 stellte Theres Sonntag den Antrag auf eine neue Abortgrube. Der Löwenwirt Hans Hörmann als Eigentümer des Hauses Prof.-Jann-Gasse 8 war damit nicht einverstanden, denn er möchte auf der Ostseite seines Hauses ein Nebengebäude anbauen. Die Stadt stimmte dem Vorhaben zu, die Nachbarn Sonntag (WB06) und Heß (PJ03) erhoben aber hiergegen Einspruch, so dass das Bezirksamt die Genehmigung nicht erteilte. Frau Sonntag bestand aber auf der Verlegung ihrer Kehrrichtgrube. Am 15.07.1912 erhielt Frau Sonntag eine Teilfläche aus der Prof.-Jann-Gasse zur Verlegung der Abortgrube. Das Vorhaben wurde aber nicht ausgeführt.

In dieser Baugenehmigung von 1912 ist bereits Gregor Holl erwähnt. 1922 erscheint er als Farbenhändler auf diesem Haus im Einwohnerverzeichnis. Um 1931 tauschen Julius Findler, vermutl. Sohn des Paul Findler auf Hauptstr. 3 und Gregor Holl ihre Häuser. Fortan ist Julius Findler als Glasermeister hier auf Wettbach 6 ansässig. 1948 führt Mina Findler die Glaserei.

1952 baut der Glaser Kilian Gaus eine Wohnung in das Dachgeschoss ein. Es folgt 1953 ein Kamineinbau, 1954 ein Bilderschaukasten, 1958 ein zeittypisches Blumenfenster und 1960 ein Werkstattfenster.

Um 1995 stirbt Kilian Gaus und die Glaserei wird aufgegeben. Danach wird das Haus nur noch als Wohnhaus genutzt. Zuletzt war Helmut Gaus hier wohnhaft.

- Habel, Bayerische Kunstdenkmale; Stadt und Landkreis Neu-Ulm, 1966, Deutscher Kunstverlag, München ↩︎

- Hans Burkhart, Geschichte der Stadt Weißenhorn, 1988, ↩︎

- Leonhard Weitmann nimmt mit diesem Zinsbrief einen Kredit (für seinen Neubau Wettbach 5?) auf. Kreditgeber ist Georg Gering. Da Weitman die Badstube 1489 an die Kirchenstiftung verkauft hat ist unklar, wie die Eigentumsverhältnisse zu dieser Zeit ausgesehen haben. ↩︎

- Es könnte sein, dass Georg Claus beim Tod seines Vaters Jorig noch kein approbierter Bader war und Hans Bader die innere Badstube kommissarisch leitete. ↩︎